巴黎城市改建的時候,沒有被奧斯曼拆除的馬亥區,是到巴黎遊覽的人們,厭倦了每天不斷的遊覽景點的刺激,想放鬆一下的好地方。

巴黎本身很緊湊,可是給你的感覺就是大。它的城市的規劃設計,似乎以炫耀壓倒一切的皇家氣派為宗旨。就說凱旋門,這門有多高多大先不去管它,圍繞著凱旋門是一個圓形廣場,廣場的外圈就是呼呼作響的車道。然後,以這裡為中心,放射出整整十二條寬寬展展筆直的大道。面對這樣的思路,只能夠承認它是「大手筆」。

一到馬亥區,這裡的一切都變得收攏起來,街道變得窄小,最大的空間大概就是孚日廣場(Place des Vosges)了。在巴黎待久了,就會對廣場特別敏感。所謂廣場,本身是一派空曠的地方。可是廣場的尺度感是和它周邊的環境有密切關係的。一塊空地只是一塊空地,當它的四周出現實體,把它圍繞起來,它才成為廣場。實體圍繞的形式對廣場的視覺效果有決定性的影響。周圍的實體如何排列,決定了廣場的形狀。假如周圍是建築物,那麼它們的疏密高度與廣場的面積比例,決定了廣場的空間尺度感覺,建築物的立面造型和色彩,又決定了廣場的性格。

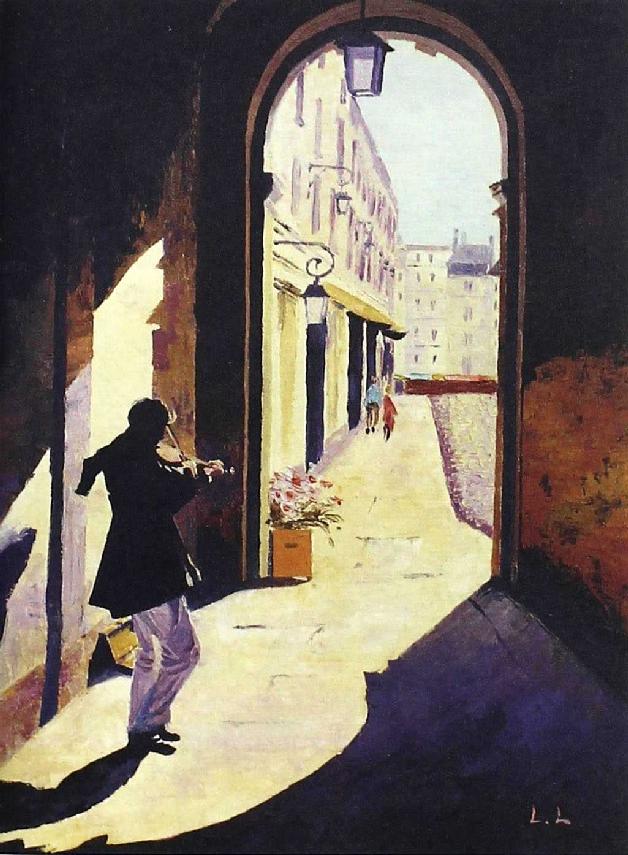

孚日廣場命名的孚日,是法國東部的一個省,是法國著名的民族英雄聖女貞德的家鄉。這個廣場的尺度很適中。它是由三十六棟房子圍繞起來的,廣場的每一邊是連續的九棟房屋。房屋下面一層都有一圈內廊。內廊裡面,是一個個小咖啡館和工藝品小商店。當我們在廊前走過的時候,拱形的穿廊裡,一個小提琴藝術家正在演奏著悠揚的樂曲。我們向他望去,正是逆光。拱頂下的背景光亮裡,是一個精彩的剪影。隨著小提琴琴弓的節奏,他的頭頂上一撮金色透亮的頭髮,正在那裡跳躍。廣場中間,是一個路易十三的雕像。在他結婚的時候,這個小廣場曾經舉行過三天三夜的狂歡慶典。

馬亥區其實是個好去處。那裡沒有屬於「經典旅遊項目」的、遊客必到的皇家大排場。可是,那裡除了古老的教堂、街路,還有一些很有意思的小紀念館。你在裡面慢慢地走走,坐坐,看看,不傷人。比如說,雨果故居就在附近,就在孚日廣場周圍的那圈房子裡。羅丹紀念館,是個略大一點的住宅花園的規模。樓裡樓外,各處都點綴著羅丹的雕塑作品。花園裡風和日麗的日子,不停地有藝術系的學生守著塑像在那裡畫速寫。這本身就構成一幅很美的圖畫。坐在花園裡,目光穿過白雲綠樹,還可以看到拿破侖墓那個金色的穹頂。只是那個「思想者」,被安置在一個很尷尬的角落,我想給他拍張照,有了合適的光線和角度,就避不開一堵破牆,可見我們去的實在不是時候。

喜歡畢加索繪畫的人,也許還可以去看看馬亥的畢加索博物館。我們就免了。因為在西班牙人畢加索的故鄉,我們看過巴塞羅那的最龐大的畢加索博物館。畢加索是以繪畫的風格多變和高產量著稱的,最後他自己已經承認,他後來的一些創意,只不過是要給這些崇拜名人的大眾一點惡作劇。他有過好的東西,一般來說,那些最好的,都給賣掉了,倒是可能在一些不是以畢加索為專題的博物館遇到。在那些集中了成千畢加索作品的地方,我們想看到寥寥一些好東西的代價,就是要穿越大量的、換個畫家簽名就要被人扔進垃圾桶的作品。所以就不打算再進以他為名的專題博物館,重複一次這樣的經歷了。

雨果家門前的街頭音樂家(作者手繪)

雨果故居一角

馬亥區吸引我們的地方,還有一個叫做加納瓦雷博物館(Musee Carnavalet)的地方。這是一個由兩棟老房子組成的巴黎市歷史博物館。在這個博物館,收集了從羅馬時期一直到現在的、與巴黎有關的展品。這些展品又大多由藝術品的方式展現出來。這樣藝術化的城市歷史博物館,我們還是第一次看到。

巴黎歷史博物館

作為展館的兩棟老房子本身,也已經是建築文物了。主建築加納瓦雷旅館,建在1548年。當時是作為市政廳建的,所以格外考究。這棟房子經歷過很多人,但是今天的巴黎人認為,其中最著名的不是那些政治人物,而是一個十七世紀的法國女作家。

那是一個無意成為作家的作家。她就是塞維尼侯爵夫人(Madane de Sevigne)。塞維尼夫人出生於一個貴族世家,十八歲的時候嫁了一個侯爵。侯爵揮霍著她的嫁妝,又在一場與人爭奪妓女的決鬥中身亡。留下塞維尼夫人和一雙小兒女。她撫養兒女長大,女兒出嫁後搬往普羅旺斯。在當時的交通情況下,那是遙遠得像夢一般,在夏日起伏的田野裡,長著一滿垅一滿垅紫色薰衣草的法國南方。就在我們參觀的這棟房子裡,她思念著女兒,開始寫信。就是這些從來也沒有想過要發表的信件,以洗練優美的文筆,永遠留傳下來,使她在文學史上,以書簡文學,成為一個劃時代的作家。今天的加納瓦雷博物館裡,還保留著她的畫像和當時她生活場景的一個角落。

加納瓦雷博物館的優美小庭園

這個博物館有著一個又一個優美的小庭園,卻大多不開放。其中最著名的一個小院,我們只能繞到街上,通過密密的鐵柵欄縫隙,向裡張望,就連個照相機也塞不進去。可是有一個庭園是可以走進去的。那是入口的第一個庭園,以建築物的高牆壓成很封閉的空間。迎面靠著對面的牆,是一座極具個性的路易十四的青銅像,後面是石牆面成排的氣質沉穩的石浮雕。青銅的深色和石料的淺色對比;獨立雕像與浮雕群像之間的鋪墊、襯托與呼應;滿庭院拳頭大的、磨得像卵石般溜圓的鋪地石,對著那四四方方、一朵朵雲彩在其間悠閒飄過的青天,非常沉得住氣。第一次去的時候,剛剛下完雨,一切該有光亮的地方,都閃著濕漉漉的微光。我們進了庭園就簡直不想往室內走了。

這個歷史博物館確實非常吸引我們。因為它既是藝術展覽,又是歷史展覽。唯一的缺點,是它的工作人員的人數不夠。結果為了應付遊客,就採取輪換開放制。發出一張相當複雜的時間表,告訴前來參觀的人們,在哪一天是哪些部分上午開,那些部分下午開,甚至是哪個房間開放幾點到幾點的兩個小時,等等。弄得我們疲於應付,還是一次不能全部看完。

博物館有一個小畫廊,裡面都是由各個不同歷史時期的巴黎畫家寫生的巴黎風景。也許,他們在藝術史上,並非都是名家。可是,這些風景畫,卻在無意間展現了巴黎獨特的歷史景觀。在法國,巴黎太重要。重要得不論在哪個時代,在對立的哪一方,都會認為,假如我們得到了巴黎,我們就已經得到了法國。結果,巴黎這樣一個人口稠密、建築物林立、文物遍地的大都市,就幾乎沒有停止地成為法國內戰的廝殺場地。在本應該是優美的風景畫裡,表現的就常常是「廢墟美」了。這裡革命復革命,起義再起義,生命不息,巷戰不止。這使我第一次懷疑,奧斯曼在做巴黎的改建規劃時,是否真的像人們所指控的那樣,有過「反革命動機」,真的在有意地避免住宅建築物隨時搖身一變,就變為街頭碉堡。

看了這些油畫以後,我們又在各處看到過一些歷史照片,對於巴黎人的古建修復能力實在是驚歎不已。雖然,被巷戰全毀或半毀後被迫拆除的情況也有很多,比如,距離這個博物館東面不遠的巴士底獄就是這樣。可是,他們確實花了難以置信的力氣,在那裡艱苦卓絕地修。記得那次看到法國大革命一百年以後的巴黎公社歷史照片,上面有著被大炮轟得像漁網一樣的巴黎市政廳,我們仔細地辨認了半天,才確認那就是我們去過很多次的,西岱島上的那個市政廳。今天我們看到的,是一棟無懈可擊的完美古建築傑作。看了那張照片,我差點伸出舌頭縮不回去;都轟成這樣了,原來還是可以「修」啊。

巴黎市政廳

法國大革命一開始,就是一場巴黎的街巷戰鬥。一開始,是民眾「攜帶短刀斧頭湧上街頭」。這種形勢下,民眾和原來宮廷政府的武力,想要不發生衝突,怕也不可能。對方是持有槍械的正規力量,這邊當然隨之升級。僅在榮軍院一處,一夜之間,兩萬槍支就被民眾一搶而空。第二天,巴士底獄就是這樣打下來的。

這時的法國,似乎有雙重線索並行在走:一是巴黎正在炮火連天,攻打舊制度的看得見的一個個石塊砌成的堡壘;另一是在凡爾賽,由原來的三級會議改成的制憲會議正在進行。那裡,代表們是在堆積如山的文件中工作。廢除舊制度的議題在一項項地通過,成為新制度誕生的一塊塊基石。但是,這個過程和巴黎街頭正在發生的事情,是否完全性質相同?它們相互又是什麼樣的關係呢?

今天我們回顧歷史,更容易被響徹著槍炮聲的一片混亂給攪昏了頭。巴黎的「為自由而戰」和凡爾賽的制定新憲法,看上去好像在巧妙地在相互配合,前呼後應。一邊是革命的實踐,一邊是革命的提出理論和建立制度,這是不是法國大革命的缺一不可的兩面呢?可是,毀滅性的破壞和建設性的破壞,雖然同樣在剷除舊制度,卻似乎並不相同,一邊注重的是對舊有一切的徹底毀滅,一邊注重的是在改變舊有的過程中,同時開始建設。前者不需要理性甚至在毀滅理性,後者卻不能缺乏理性。

待到硝煙散去,人們會漸漸發現,不轟倒巴士底獄的高牆,也可以救出那七名囚犯。假如由凡爾賽開會的人們來解救,他們的做法,將是制定一個法案,對新制度下的司法公正和司法獨立做出規定,並且成立特定機構,在監督對監獄非人道狀況改變的同時,按照新的司法程序,重審舊案。也許,重審以後,不是所有這七個人都能夠走出監獄,可是,留在那裡的人,卻由新制度保證了他們得到公正的裁決,在人道的待遇下,服完合理的刑期。而走出冤獄的人,則由新制度保證他們名譽的恢復和冤獄的賠償。

這兩種方式的過程當然是不同的,需要的時間也會不同。可是,更不同的卻是他們的後續故事。巴士底獄交給議會解決,後續的將是一系列立法和執法的和平循環。巴士底獄交給街頭的民眾,那麼,在高牆轟塌、牢門打開之後,那幾萬、幾十萬熱血沸騰,沉浸在興奮、刺激之中,感受到自己強大力量的民眾,望著滾燙槍口冒著的青煙,短刀上染著的鮮血,不再幹點「革命的事情」,就肯這樣回家嗎?巴黎將要增加更多的廢墟,幾乎是一個必然。

巴黎民眾在上街遊行的第一天,也許是為了三級會議按照他們希望的形式召開,可是,接下來,在「建立表達自己意願之渠道」的訴求達到以後,民眾卻已經不在乎有沒有這樣一個渠道了。他們已經拋棄了自己當初上街的訴求。這個時候,他們發現,自己已經可以直接解決一切問題。假如巴士底獄的解決,是在制憲會議沒有召開,也無法召開的情況下發生,也許還可以貼一個「革命」的標籤。在制憲會議開始之後,這一行動怎麼看也已經含有很大的暴亂成分。

回顧歷史的時候,假如我們永遠只看到巴士底獄的倒塌,那七名囚犯走出牢獄所帶來的象徵性的正面意義,假如我們永遠以複雜的歷史形勢為借口,原諒我們在走向進步中的非理性,甚至把它理想化;拒絕從一個進步潮流中的正面事件中,去剖析它實際包含的負面因素,不承認它的負面後果,那麼,我們還是只能以繼續支付更多的鮮血,製造更多的廢墟作為代價。

那個跨越美法兩大革命的英雄、革命貴族的象徵拉法耶特,從這個時候開始,走上了一條非常艱難的道路。這也象徵著一大批漸進改革者的理想開始碰壁。拉法耶特曾經以為,自己將會很順利地在自己的國家再經歷一場革命。可是,他終於發現,美國經驗對他並無用處。

在巴士底獄被攻陷之時,拉法耶特的頭上還有著從美國革命中帶回來的英雄桂冠。他被任命為國民兵總司令。法國的新國旗,沿用至今的紅、白、藍三色旗,就是拉法耶特的傑作。作為國民兵總司令,他下達的第一個命令就是拆毀巴士底獄。對於這個舊制度象徵的攻克,他感到興奮。拉法耶特代表法國,把巴士底獄的一把鑰匙送給了華盛頓作為紀念,以感謝美國革命對法國大革命的激勵。在我們參觀華盛頓故居的時候,那把大鑰匙還鑲嵌在鏡框裡,端端正正地掛在華盛頓家的大廳的牆上。

拉法耶特贈華盛頓的鑰匙

美國在革命前是英國殖民地,可是他們在英國國會卻沒有自己的代表,等著由別人來主宰自己的命運。他們的「革命要求」最初不過是要求往英國國會選送自己的代表,建立一個表達意願的渠道。在被英國斷然拒絕以後,「革命要求」升級為「離開英國,建立自己的政府」。這個時候,看上去他們有了進一步的訴求,可是尋根溯源,仍然還是原來的、建立表達自己意願的渠道,這樣一個單一訴求。

美國革命在最初的階段也上街。但是,當時並不被英國當局所承認的「大陸議會」成立以後,就由這些代表來決定做什麼了。一場獨立戰爭只是針對英國殖民者,戰爭中,軍人服從總指揮,總指揮華盛頓將軍服從「大陸議會」,表達人民的意願。最終,八年的獨立戰爭以後,在勝利的同時,當了八年士兵的民眾,一聲令下,解散回家。指揮官華盛頓將軍向「大陸議會」交出軍權。美國民眾進一步的所有訴求,基本上都由他們的代表,在州和聯邦的議會上通過正常的程序以立法的形式解決。結果,美國革命實在沒有任何可以向後代炫耀的全民攻打巴士底獄這樣的浪漫革命故事,顯得枯燥,卻很有邏輯。

可是,拉法耶特很快就發現,此革命非彼革命,他一腳就踏入了巴黎混亂無秩序的泥淖。拉法耶特這一批熱衷改革的貴族,多年來是和路易十六一起「走過來」的。他們讀過同樣的書籍,他們受到同樣的新思想的影響,他們一起討論法國改革的種種途徑。路易十六對於他們來說,不是一個抽像的舊制度象徵,而是一個溫和善良、願意改革卻又十分軟弱的人。他們對君主立憲制能夠走通,是有他們的依據的,這就是他們對身旁的法國君主的個人瞭解。從道義上來講,造成路易十六今天的局面,拉法耶特們都深具責任。是他們的過度熱情影響了路易十六財援美國革命,因此而造成的法國財政困難,是引發混亂的重要原因。也是他們帶領民眾推動的革命,在發展失控之後,把路易十六逼進了死角。

巴黎民眾的暴動一開始,與其說是在支持,還不如說是在干擾凡爾賽的制憲會議,凡爾賽已經放不下一張安靜的會議桌。他們一開始就處於被革命強制推動的尷尬局面。所以,一邊還在制憲,就是在協商制定建立政府的規則,一邊卻在規則還沒出來之前,就已經在暴動民眾的推動下,在巴黎奪權。因為,不論他們是否打算奪權,反正「權」也已經逐步轉入暴動民眾的手裡了。代表們除了順水推舟,在沒有規則的狀態下「改組巴黎政府」,別無出路。路易十六被迫接受現實,從新市長手中接過了象徵革命的三色帽徽。

此例一開,走出巴黎,就不是「改組」了。全法國一呼即起,革命過程幾乎全部以民眾暴亂為特徵,教堂、修道院被焚燬,莊園被破壞和搶劫,可謂摧枯拉朽,各大城市紛紛奪權,全國大亂,「大革命」一舉成功。

面對巴黎武裝暴亂的民眾,路易十六可能想到的,也就是增加武力和恢復秩序了。可是增加武力,就一定進一步刺激民眾。除了惡性循環,真想不出還有什麼解套的高招。這種時候,也不知道是否還有人種莊稼,反正糧荒經常是隨革命而來。於是巴黎的民眾又一次衝向凡爾賽,與王宮警衛衝突,被警衛打死一人。國王被憤怒的民眾押往巴黎。至此,溫和的漸進改革已經注定失敗,只有「革命」必勝。

作為國民兵總司令的拉法耶特,進入了工作非常困難的一段時間。他一方面要保護國王路易十六的安全,防止嗜血的民眾聚眾鬧事;一方面要防止一些保守貴族反對革命的激進行動。他主張,自由了的民眾應該服從他們的代表們制定的法律,忠實於自己創造的新國家,不再用暴力的方式表達自己的怨仇。這種憲政法治的思想,顯然是他從美國帶回來的。可是,只要他不順從由街頭民眾在推動的激進潮流,他頭上的光環就立即褪盡。

1790年7月14日,攻佔巴士底獄一週年的時候,拉法耶特在大規模的巴黎群眾集會上,帶領群眾向正在建立中的君主立憲制的法國宣誓:永遠忠於國家,忠於法律,忠於國王,捍衛憲法。這是他最後一次運用他的力量和聲望,企圖規約左右翼力量。可是,這個時候的左右翼、王室、失意貴族、國民大會裡的雅各賓黨人和吉倫特黨人,已經不可能走到一起了。他們反過來都指責拉法耶特企圖成為愷撒或克倫威爾。

戰爭幾乎是暴力的最高形式,可是,人們很難想到,民眾暴亂,可能比戰爭帶來更為複雜的局面和後果。拉法耶特也沒有想到。巴黎奪權以後,由於他的個人聲望,他擔任了革命的巴黎國民自衛軍的總指揮。雖說這是革命自己的武裝,可是也必須維持巴黎的治安。在美國習慣於面對敵軍,久經沙場的拉法耶特,發現自己在法國要面對的卻是暴亂的「革命民眾」。他完全困惑了,終於在一次與民眾的暴力衝突中,混亂中下令自衛軍開槍,釀成慘禍。和拉法耶特關係非常親密的美國總統華盛頓,驚訝地收到美國在法國的使者發回的信件,裡面寫道:「假如拉法耶特先生此刻在巴黎出現,而沒有軍隊保護的話,他一定會被民眾撕成碎片。」

拉法耶特度過了一段短暫的隱居的生活。1792年,法國和奧地利及普魯士發生戰爭。拉法耶特又受命出山。他看到,巴黎的形勢非常緊張,國王和憲政都搖搖欲墜。他想說服各方,國王和君主立憲應該保存。但是各方都拒絕了他的主張。8月10日,路易十六的居所受到攻擊,在慘重傷亡以後,國王被廢。接著,國民公會開會制定新憲法。拉法耶特要求會議解釋,為什麼政變。國民公會的回答是宣佈他被彈劾。他自己的生命已經在危險之中。

在不久以前,還在向國王「陳情」,闡述改革願望的貴族們,紛紛逃亡。稍微還有一點腦子的人,從這個時候開始,都逐步發現「革命」「自由」的名稱沒有變化,而內容已經和他們的初衷大相逕庭。他們已經講不清楚自己的立場,只要不跟隨著日趨激進和暴力,就是「反自由」和「反革命」了。結果,那些內心裡要求理性改革的人,紛紛被指責為「反革命」,從最早的貴族,到第三等級的議員,直到丹東這樣最「革命」的激進分子。他們本身是如此的不同,可是殊途同歸,無可避免地向命定的方向走去,只是時間不同而已。

拉法耶特越過邊境,打算前往荷蘭的一個港口。他寫信給他的妻子,還在叮囑她「忠實於憲法直到最後」。回顧在法國的三年暴風雨般的革命,他最後說:「我們去美國吧,在那兒,我們可以找到如今在法國已經不存在的自由。」他的計劃不幸被奧地利軍隊打斷。對於法國,他作為一個「反革命」在逃亡中,在奧地利,他又作為一個「革命者」被逮捕和關押起來。以後的五年,他是在普魯士、奧地利和波西米亞的戒備森嚴的牢房裡度過的。

孚日廣場內廊裡的咖啡館

在法國,拉法耶特被缺席宣佈為投敵者,所有投敵者都判死刑。他的財產被沒收。他的妻子被捕以後關押在他家古堡附近的監獄裡。恐怖時期,她被押到巴黎,關在拉法耶特少年時讀過書的學校,那時,學校已經改成了關押待判政治犯的監房。拉法耶特夫人的母親、姐姐和外祖母,隨後都被送上了斷頭台。在美國駐巴黎大使門羅的努力下,拉法耶特夫人才九死一生地逃過了斷頭台。門羅在法國恐怖時期結束後設法使她獲釋,給她送去了美國一些朋友的資助,其中也包括華盛頓總統。華盛頓總統轉告拉法耶特夫人,他是在償還他從拉法耶特先生那兒借的錢。

拉法耶特夫人出獄後的第一件事是設法把他們的兒子送往美國,她請華盛頓照顧他們的兒子:「先生,我給你送來我的兒子,把這心愛的孩子置於美利堅合眾國的保護之下,我把美國視作我們避難之所。」然後,她申請前往奧地利的監獄看望丈夫。1795年,他們一家四口在奧爾姆茨(Olmutz)的牢房裡團聚,並在此度過了整整兩年,成為著名的「奧爾姆茨四囚犯」。

在所有的「反革命」中,被拘押在國外的拉法耶特是最幸運的,在四十歲的時候,他終於出獄。而其他對於革命持有異議的人,留在法國的,多數都在這幾年上了斷頭台。

在巴黎歷史博物館,經常可以看到的畫面,就是巴黎的廣場、巴黎的街頭,聚集了穿著各個時期軍服以及沒有穿軍服的武裝者。有時候,地點是相同的,服裝卻大不相同。因為法國大革命只是一個短暫的開端,後面還有無數反覆。聚眾和上街是有癮的,革命也是有癮的,這好像也很符合法國人的浪漫激情。

我們回到街上,在一家咖啡館坐下。巴黎的咖啡館是那麼特別。從裡面鋪設到外面,一排排窄窄小小的坐椅,像電影院一樣,面向著大街。「銀幕」的一方,就是巴黎色彩豐富、流動繁忙的街景。想起博物館畫面上的街頭廢墟,我們不由想道,巴黎人不知支付了多少年的血的代價,才換得了今天這樣的和平與安寧的街頭繁華。

旺多姆廣場