巴黎西岱島的南岸,是著名的拉丁區。

巴黎歷史悠久的大學們,就是星散在這個區域。大學的建築和庭院都是那麼古老,院子裡總有智者的雕塑,牆上會鑲嵌著幾百年來教授們的名字,一個都不會遺漏。也許,這種歷經革命都從未中斷的、無可名狀的對文化藝術的敬重,正是法國文化能夠持續輝煌的原因。

巴黎大學入口,牆上是歷時幾百年的教授名單

大學區伸展出去,還可以接上附近的高等美術學院。從拿破侖時代開始,美術在這裡,就首創性地成為一種成體系的教育,培養著全世界的藝術家。建築學也是這裡的一個重要組成部分。一個世紀前,美國芝加哥學派的青年建築師們,很多就是從這裡走出來的。在法國,建築學無可爭議地自然就屬於藝術學院。誰也沒有想過要把它歸為工科。今天的巴黎高等美術學院,依然古色古香。它不是「做舊」的,整個學院就是一個貨真價實的古董。學生們就在精緻的小穹頂下,在精美的環形壁畫前,對著模特兒做人體速寫。學院的外面,看不盡的藝術商店佈滿了街區,一直漫延到塞納河邊。

拉丁區之所以叫拉丁區,竟是因為當初穿行在這些小街上的大學生們,都操著一口流利的古拉丁語。他們在小咖啡館喝咖啡,也在小酒館痛飲。他們朗誦和爭辯,也狂歡和決鬥。今天,拉丁語已經不再流行,可是,鄰近大學的整個文化氛圍卻整體保存了下來。所以,今天的遊人們都一定要來這裡逛逛,要在當年藝術家哲學家們坐過的咖啡館裡,喝上一杯咖啡。這使得拉丁區如今佈滿了應付遊人的小餐館。

我們經常轉到這個地方,每次來,還會順便留意看一下,有沒有盧兒告訴過我們的伏爾泰咖啡館。我們沒有刻意去找。因為西岱島附近的這一片,是我們經常在那裡轉的,想著也許自然就會碰上。

就這樣,直到臨離開巴黎的最後兩天,我們又去了一次奧賽博物館,出來的時候正是黃昏時分。「奧賽」本身是由一個老火車站改建的,還是很有名的建築改建的成功範例。我們決定沿著它和塞納河平行的側面,向拉丁區方向走,順便再看看這個巴黎老火車站外觀的本來面目。在它側面的上方,用裝飾化的大字鐫刻著法國的一個個地名,那是當年火車的發車去向。我們不由像小學生一樣,一邊慢慢辨認著這些法語地名,回味著那些去過的地方,一邊向前走。

火車站之後的這一段街區,左面是塞納河,右面就是一棟棟有著幾百年歷史的灰暗衰老的老住宅樓,樓下卻是些最高級的古董商店。就在走到一個街角的時候,西岱島上方即將落下天際的太陽,突然扯開烏雲的一角,把一道橙黃色的光芒射在一堵老牆上。我的眼睛一亮,不由叫出聲來,「就是它了!伏爾泰咖啡館」。該碰上的,就是會碰上。

伏爾泰沿河街

其實,「伏爾泰咖啡館」並不是伏爾泰當年在這裡喝咖啡的地方。在這個以「伏爾泰」命名的咖啡館的樓上,是伏爾泰最後居住並且去世的地方。就這一溜牆而斑駁的老屋,真住過不知多少名人。和伏爾泰只隔著六個門牌號碼,就住過德國十九世紀最著名的音樂家瓦格納,和芬蘭作曲家西貝柳斯。這就是今天的伏爾泰沿河街(Quai Voltaire)。

老火車站「奧賽」一九八四——一九八五年火車站改建成博物館收藏著一八四八——一九一四年間的雕塑,印象派作品的奧賽博物館

老火車站「奧賽」一九八四——一九八五年火車站改建成博物館收藏著一八四八——一九一四年間的雕塑,印象派作品的奧賽博物館街道是一種神秘而有生命的東西。歷史在把生命一點點灌注進去。這使我想起前不久在報紙上讀到,人們在討論上海浦東新建的「世紀大道」,是否已經超越了巴黎的「香榭麗捨大道」。相信巴黎人看到任何一條修建得無論怎樣壯麗的大道,都不會引出這樣的問題。就像這條貌不驚人的走過瓦格納和西貝柳斯的街,就像這棟有伏爾泰咖啡館的樓,在巴黎人眼中,永遠是獨一無二的、巴黎的、不可比擬的。

今天,人們都說,和路易王朝同路並行的、創造著文學藝術的法國知識界,正是他們為大革命的槍管準備了火藥,為大革命的騾馬儲存了糧草。伏爾泰可以算是其中最傑出的一個。伏爾泰和路易王朝的糾葛,也是最典型地說明了法國大革命之前,法國知識界和貴族、王朝的複雜關係。

1716年,年輕的伏爾泰在二十出頭、風華正茂的時候,他的作品就開始不斷地攻擊和嘲諷路易十五的攝政者。因此他被逐出巴黎,送往盧瓦河地區。可是他在那裡,卻成為當地的貴族領主,即亨利四世的大閣臣後代的貴賓。幾個月後,他給了攝政者一首陳述無辜、要求公正的詩,居然也就因此獲准回到巴黎。

此後,伏爾泰被密告與一首強烈攻擊王朝的詩歌有關,遂被關入巴士底獄。在那裡,他被關押了近一年。他當然沒有自由,可是,獄裡的生活卻並不像想像的那麼可怕。他被獲準得到書籍和生活用品,亞麻布衣衫甚至香水。他常與官員共餐,與其他囚犯及獄卒玩滾球,並且繼續在那裡創作史詩。而這首史詩(La Hentiade),正是以卡特琳·美第奇屠殺胡格諾教徒的「聖巴托羅繆慘案」為藍本,抨擊宗教迫害的。

1718年,入獄不到一年的伏爾泰出獄了,卻不准進巴黎。可是半年以後,他又順順當當獲准回到巴黎。不僅如此,他回到巴黎才一個月,他的詩劇(Oedipe)就轟轟烈烈地在巴黎上演,連演四十五天,大獲成功。雖然他的詩劇,被巴黎民眾公認為,是在隱喻攝政王和他的女兒有亂倫的關係。可是,詩劇照樣進入皇宮劇院上演,攝政王照樣接見伏爾泰,他和女兒照樣看戲,還允許他把這個詩劇題獻給攝政王的母親。

還不僅如此。伏爾泰在巴士底獄所寫的政治宣言式的史詩,在六年後出版,第一版就被搶購一空。1725年,伏爾泰三十一歲,已經是法國公認的最偉大的當世詩人。雖然在街頭,警察會查禁那些銷售他的激烈詩篇的書商,可是,路易十五的宮廷又會忍不住自己對詩人和思想家的仰慕,把他當做貴客請進宮來。王后被伏爾泰的戲劇感動得熱淚盈眶,以致還私下裡贈送給他一千五百法郎。

這個時候,年輕而得意的伏爾泰,就住在當時的波奧街(Rue de Beaune),也就是我們眼前的這條「伏爾泰河岸街」。當然,那時街上沒有呼呼作響的汽車,而今天我們站在那裡的時候,正是下班的交通繁忙時分,所以,我們就是要從河岸穿過馬路去對面喝一杯「伏爾泰咖啡」,也要耐心地把綠燈等出來才行。

就在這條街上,近三百年前的1726年初春的一天,人們驚訝地看到平時瀟灑的伏爾泰,那天卻衣冠不整,狼狽而憤怒地匆匆穿過,衝進自己的家門。那是在他處於事業巔峰的時候,發生的一件意外的事情。

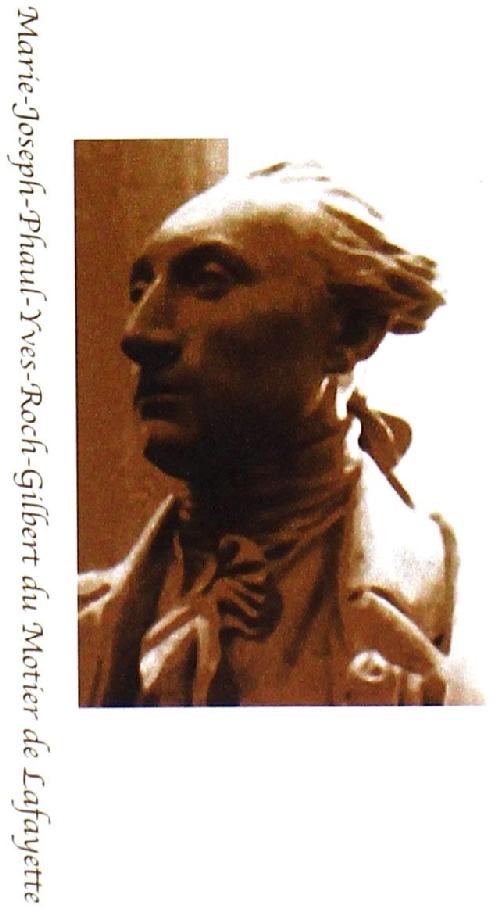

伏爾泰像

伏爾泰偶然地和一名對他的聲望不認賬的年輕貴族,發生了衝突。他們先是驕傲地相互頂撞,繼而動手,最後,年輕貴族設下一個埋伏,使伏爾泰被痛毆了一頓。他衝回家中,還是嚥不下這口氣。於是,他跑到巴黎郊區,天天「磨劍霍霍」,勤練劍術,揚言要報仇雪恨。在路易十五時代,法律已經禁止決鬥,違者將處以極刑。三十一歲的伏爾泰已經是法國的驕傲,所有關心他的人都為此捏了一把汗。後來驚動王室,下了一紙通令,讓警察監視著伏爾泰,不讓他輕舉妄動。最後乾脆把他送進了巴士底獄。警官的記錄中寫到,在逮捕他的時候,「犯人家族一致喝彩」,因為「這道明智的命令,防止了這個年輕人再干下新的蠢事」。這次伏爾泰進巴士底獄,幾乎是一次「保護性拘留」。

在牢裡,年輕氣盛的伏爾泰清醒過來。要求釋放並且去英國。十五天以後,他就被釋放了。赴英國之前,他不僅得到路易十五的官員們種種致英國顯貴的介紹信,還得到王后的許諾,每年繼續由王后給他支付一份年薪。朋友們當然少不了宴請送別,他帶了一大堆研究英國的書籍,打算好好考察一下他嚮往已久的英國社會制度。這就是所謂的伏爾泰的「放逐英國」故事。三年以後,他再度回到法國的時候,真的成了英法文化的重要交流媒介之一。

伏爾泰是一個長壽、多產、精力旺盛的思想家和作家。上面的這些經歷,只是他人生的一個開篇而已。可是,這個開篇卻非常典型地描述了路易王朝和伏爾泰們的恩恩怨怨。伏爾泰此後的故事,也基本上沒有脫出這個模式。

隨著伏爾泰思想的成熟,他的文筆越磨越犀利,對於舊制度的攻擊,也越來越切中要害。在王朝忍無可忍的時候,他的書被禁被燒,本人避走外省,甚至逃亡國外。可是,風頭一過,國王又會在貴族們以及貴族沙龍的女主人們的勸說下,對這個思想的天才眼開眼閉,甚至暗暗崇拜起來。

這和君主本身始終沒有脫離文化思潮的發展有關。我們可以說,法國的貴族和君主是附庸風雅的,可他們是真的附庸上去,或者說是趕時髦趕上去了。那些十八世紀的哲學潮流所表達的先進思想,不論王公貴族們是否完全贊同,至少他們一點也不陌生。

不僅法國如此,在法國之外的歐洲幾個大國的君主,幾乎莫不如此。他們似乎都以和學者們探討文學藝術思想哲學為樂。伏爾泰和他們書信往來,討論著相當艱深的學術問題,交往得就像老朋友。伏爾泰既然是法國人,循著愛之愈甚,痛之愈切的規律,他對於舊制度的抨擊,當然就更多地射向具體的「法國箭靶」,也就自然更容易和法國的當局形成衝突。而在其他歐洲君主那裡,「法國現實」被淡出,伏爾泰就更多地成為一個抽像的哲學智慧。歐洲的君主們因此就更願意聽他聊聊那些新鮮的玩意兒,儘管他們完全明白,這些新奇刺激的思想,對於他們正在享受著的制度,是多麼大的危險。這種情況簡直就像一個小孩子在那裡著迷地玩火,又愛又怕的感覺一樣。

思想家和歐洲上層宮廷貴族的這個互動過程,對於推動歐洲的進步和王朝的漸進開明,確實起了巨大的作用。

這種情況不僅發生在伏爾泰身上,當時的法國其他思想家,也普遍遭遇這樣的經歷。例如編寫《百科全書》的狄德羅,他也因為思想的異端被捕過,也有過書籍被沒收被焚燒的經歷。可是,不管怎麼說,《百科全書》事實上在一部又一部地編寫下去,並且出版面世。《百科全書》的完成,不僅仰仗學者們的努力,它同樣離不開王室的「特權印行執照」和一大幫貴族們的慷慨解囊、巨額捐助。在《百科全書》的「思想」出問題的時候,那些侯爵伯爵和他們的夫人們,就不斷進出宮廷,為學者們遊說,而且每每都能奏效。

《百科全書》在法國出現出版危機的時候,俄國的葉卡捷琳娜大帝和奧地利的腓特烈大帝,就遞過話來。說是你們法國要是不能印的話,我們保證,在我們政府的保護下,就在我們彼得堡、維也納印。這樣的表態,讓歐洲文化中心的巴黎實在很沒有面子。法國還是只好改了主意,就放手讓他們在巴黎印行算了。

《百科全書》的最後一卷在1765年問世,這已經是法國大革命的二十四年前。這套二十八卷的昂貴學術著作,在二十五年裡竟然印行了四十三版。不論這套書有多大的學術缺陷,可是大家都公認,它「激發了思想」,「煽動了革命」,是「大革命之前的革命」。

社會變革由街頭民眾在推動,這實在是一個誤解。變革的一個重要動力,是思想。而歐洲思想的飛躍,離不開宮廷和貴族本身對於新的精神世界的好奇和探求。也正是由於法國知識界和宮廷貴族的密切聯繫,他們始終瞭解舊制度上層的漸進變革的可能,也始終沒有放棄對於漸進改革的理想和信心。可是,由於法國知識界為之奮鬥的,就是要突破王朝本身利益所繫的舊制度,因此,他們之間的激烈衝突又是必然的。

這種矛盾,在舊制度鄰近變革的時候,表現得尤為充分。最具有象徵性的,就是路易王朝對於言論出版自由的困惑。

在絕對專制的體制下,是沒有什麼可困惑的。王朝可以處理得非常簡單。順我者昌,逆我者亡,而且令行禁止,沒有什麼可討價還價的。一個學者、出版者,甚至書商,都可以因為一個小小的違規,被投入監獄。而且,投進去就跟一顆石子兒給投到井裡一樣,從此就沉底兒了。就是當場就殺了砍了,也就是一句話的事情。誰不服就跟著一起去。可是,隨著時代的進步,王朝的逐步開明,即便是平民,也不能隨殺隨剮了,更何況是那些不僅受到公眾愛戴,也被王公貴族們所崇拜的著名詩人、文學家和思想家呢?

結果,法國王朝隨著開明進步的步伐,對於思想言論和出版的管理,就呈現了最搖擺跌宕、無所適從的局面。這就是前面的伏爾泰故事的來由。王朝和舊制度一體而存在,它無法放棄舊制度本身,而它也無法逆轉歷史潮流,在有意無意之中,它甚至還在幫助推動這個潮流。它極度困惑。皇家的劇院,貴族夫人的沙龍,都成為思想的溫床,而思想又在挖掘他們生存的根基。

於是,王朝在這個最關鍵的卡口,必然地表現出非常矛盾的做法。從伏爾泰、狄德羅到其他學者,斷斷續續地始終有人因言論獲罪,可是,卻很少有人真正地受到嚴重傷害。時間越是靠後,被傷害的程度就越低。對於禁書和燒書,總是出現越禁越暢銷的局面,更何況,歐洲各國在那個時候並沒有護照之類的現代玩意兒,和平時期也沒有重兵把守的邊界。所以,境內的禁書沒有任何意義,只不過是換個地方出版,運來運去徒增麻煩和成本而已。因此,現在回顧這段歷史,一點看不到這些言論出版鉗制的作用,不僅禁而不止,反而在放鬆的時候,引起更大的反彈,效果適得其反。

因此,在相對鬆動的時刻,巴黎的作家、出版家和圖書館就倍增。緊一緊,作家的手稿就紛紛流向鄰國,出版後通過走私,再流回巴黎。在路易十五時代,即使在弦被繃得最緊的時刻,也沒有造成對學者群體的重大傷害,以及對思想的徹底扼殺。

1734年,伏爾泰的一本書,《對帕斯卡爾的思想批評》,又惹怒了王朝。於是,發出了一張逮捕令:不論在哪裡發現伏爾泰,都加以逮捕。可是,不僅有人通風報信,還有一群貴族夫人聯名上書請求赦免伏爾泰。結果伏爾泰和宮廷達成的交易是:只要他否認自己是作者,宮廷就撤銷逮捕令。唯一附加的要求是,伏爾泰和巴黎必須保持「可敬的距離」。伏爾泰於是旅行在一個個城堡之間,成為一個個貴族的上賓,最後在一個貴族莊園落腳,「展開他一生最快樂的時光」。

1757年1月5日,巴黎有人試圖刺殺路易十五。在驚恐之中,路易十五恢復了一條早已廢棄的舊法律,規定凡有攻擊或干擾國家的書籍作者、出版商和書商,一律處死。結果,雖然有幾名作家趕在「風頭上」被逮捕,卻沒有一名被真的處死。古老的苛嚴律令,事實上只能適應古老的時代。即使在新時代中,它在形式上復活,可是這個形式在執行之中,卻會被迫拉開很大的距離,使它失去舊日的威懾力。與這條法律同時行進的社會現狀是,《百科全書》在稍事挫折之後,照編照出,八年後完全出齊。

只要開個頭,思想變成一股股細小的、無孔不入的涓流。只要出現一個小小的可能,思想就會化開,化作信函和散論、詩歌和音樂、小說與戲劇、神學和哲學,甚至色情文學,向檢查制度的堤壩衝擊,防不勝防。可是,只要衝開一個小小的缺口,堤壩的最後坍塌就是必然的。

伏爾泰咖啡館

更何況,這是上上下下都熱愛思想和文化的巴黎。在法國大革命前,巴黎大學在全法國已經有了五百個分院。路易大帝學院已經改為師範學院,用以訓練高質量的教師。法國的教師,在那個時代,已經獲得合理的薪金,享有一定的免稅待遇,並且有了退休金。

伏爾泰堅持一生,頑強地帶領著歐洲的啟蒙運動。就連奧地利的腓特烈大帝,都發出這樣的預言:「各國的年鑒中都將註明,伏爾泰是十八世紀正在發生的革命的創導者。」今天的人們感到奇怪的,倒不是腓特烈大帝的遠見,而是他在發出革命預言時,卻對伏爾泰由衷讚歎。在那個時代,人們卻並不感到奇怪。在伏爾泰的晚年,他有很長一段時期,住在法國接近瑞士邊境的一個小鎮。這裡因此而成為啟蒙思想的朝聖地。小鎮上的人們都見慣了大人物。前來朝聖的人們中間,有的是親王和統治者,貴族和大公。

1778年,法國大革命的十一年前,八十四歲的伏爾泰回到巴黎。就在這裡,就在今天的「伏爾泰咖啡館」的樓上,安頓下來。

相傳路易十六並不希望他來巴黎,甚至一度躲著不見王后。其原因是,王后瑪麗·安托瓦奈特不僅請一名貴族夫人向伏爾泰傳話,保證給予他保護,還纏著路易十六,要他同意在宮中接見伏爾泰。當伏爾泰最後的劇本在法國劇院上演時,王后和巴黎幾乎所有的伯爵們,都前往觀賞。

我們在「伏爾泰咖啡館」找了一個臨街的座位。伏爾泰當年的居所,真是一塊風水寶地。前面是塞納河,右面是西岱島,左面就是盧浮宮。我們望出窗外的時候,一切都籠罩在一片金紅色的晚霞之中,就像在漾開的嫣紅霧色之中,撒開了一大把金色的細沙。

我們想像著伏爾泰最後的輝煌。1778年3月30日,他就是從這裡的樓上,慢慢走下來,跨進他的馬車,驅車去盧浮宮參加學術團體的會議。他一路受到人們的歡呼,眼裡充滿了淚水。當天法國劇院再次上演他的劇本,他在舞台上,演員們用月桂的花環為他加冕。在法國,從來就有兩個君王:法蘭西人民除了他們的國王,還有一個思想和藝術的君王。而前者,常常在心靈深處臣服在後者的腳下。

這就是法國為什麼是法國,巴黎為什麼是巴黎的原因。

我們走出咖啡館的時候,天色已經黯淡了。在咖啡館轉角灰面剝落的磚牆上方,緊挨著一個拉著白色抽花窗簾、有著細細的精美石框的窗子,一塊同樣簡樸的小小銘牌,被四個釘子釘在牆上,上面簡單地寫著:

伏爾泰,1778年5月30日在這裡去世。

拉法耶特的雕像