已知的總是有限的,未知的則是無限的;從知識上說,我們像是處在一個令人費解的無邊海洋中的小島。我們每一代人的任務就是多回收一點土地。

——T. H.赫胥黎

瞭解宇宙的人越少,對它的解釋就越容易。

——萊昂·布倫士維格

使用不充分的數據所造成的錯誤要比根本不使用數據所造成的錯誤少得多。

——查爾斯·巴貝奇

理論會崩潰,但好的觀察永不褪色。

——哈羅·沙普利

首先,獲取事實,然後你才能隨心所欲地曲解它們。

——馬克·吐溫

天堂的輪子在你上方,向你展示她永恆的榮耀,但你的眼睛仍然只盯在地上。

——但丁

科學包含兩個互補的鏈條——理論和實驗。理論家考慮的是這個世界是如何運作的,並建立起描述實在的模型,而實驗家則是通過將這些模型的結果與實際進行比較來檢驗這些模型。在宇宙學領域,愛因斯坦、弗裡德曼和勒邁特等理論家已經發展出相互競爭的宇宙模型,但如何來檢驗它們是個很大的問題:你如何拿整個宇宙來做實驗?

談到做實驗,天文學和宇宙學便被其他學科撇到一邊去了。生物學家可以通過觸摸、聞味、刺、捅,甚至品嚐來感知他們研究的生物對象。化學家可以通過煮、燒和在試管中混合化學物質來更多地瞭解它們的特性。物理學家可以輕鬆地增加擺的質量和改變擺的長度來研究擺動為什麼呈現這樣一種方式。但是,天文學家只能冷眼旁觀,絕大多數天體是那麼遙遠,他們只能通過檢測這些星體發出並到達地球的光來進行研究。與主動深入各種各樣的實驗不同,天文學家只能被動地觀察宇宙。換句話說,天文學家只可以看,但無法碰觸。

儘管存在這樣嚴重的限制,天文學家還是能夠發現關於宇宙及其中天體的諸多信息。例如,1967年,英國天文學家喬瑟琳·貝爾就發現了一種被稱為脈衝星的新型恆星。當她第一次在記錄儀上看見規則的光脈衝信號時,她將其標記為“LGM”,即“小綠人”,因為它看上去就像智慧生物播出的一條信息。今天,當她站在講台上講授脈衝星時,貝爾·伯內爾教授(她現在被這麼稱呼)會讓聽眾傳閱一條折疊的小紙帶。它上面說的是:“在拿起這條紙帶的時候,你已經用了數千倍於世界上所有望遠鏡從所有已知的脈衝星那裡收到的能量。”換句話說,像其他恆星一樣,這些脈衝星輻射能量,但它們是那麼遙遠,天文學家經過幾十年的密集觀察,也才收集到來自它們的這麼一點點能量。不過,儘管能量如此微弱,但天文學家已經能夠從中推斷出有關脈衝星的幾個事實。例如,它們表明,脈衝星是恆星生命的最後階段,是由稱為中子的亞原子粒子構成的,其直徑一般為10千米,它是如此緻密,以至於一小匙脈衝星物質竟重達10億噸。

只有通過觀察收集到盡可能多的信息天文學家才有可能開始檢查理論提出的模型,並檢驗它們是否正確。而為了檢驗所有模型中最大的模型——競爭性的大爆炸模型和穩恆態宇宙模型——天文學家將不得不將自己的觀察技術推向極限。他們必須建造巨型望遠鏡,它包含碩大無比的鏡面,由幾個天文台共同安裝調試,設備需要建造巨大的倉室來容納,選址在深山山頂上。在我們考察20世紀大望遠鏡做出的新發現之前,我們首先需要瞭解一下截至1900年的望遠鏡發展的歷史,看看這些早期設備是如何對改變我們的宇宙觀做出貢獻的。

凝望深空

伽利略之後,在設計和使用望遠鏡方面的下一個偉大先驅是弗裡德裡希·威廉·赫歇爾。赫歇爾於1738年出生在漢諾威,他最初是作為一個音樂家開始他的職業生涯的,跟著他父親到漢諾威守備營作一名樂手。但在1757年的哈斯登柏克戰役(七年戰爭的高潮)之中,他考慮要改變職業生涯。他遭到猛烈的炮火襲擊,決定放棄他的工作和國家,到國外去過一種較為安靜的音樂家生活。他選擇了定居英國,因為此前漢諾威的喬治·路易斯已於1714年作為喬治一世登上英國王位,從而建立了漢諾威王朝。赫歇爾認為他去那兒應能獲得表示同情的歡迎。他為自己取了個英國化的名字,叫威廉·赫歇爾,並在巴斯買了一套房子,由此作為一個優秀的雙簧管演奏家、作曲家、指揮家和音樂老師過上了舒適的生活。然而,隨著歲月的流逝,赫歇爾逐步對天文學感興趣起來。這種興趣從最初的業餘愛好慢慢變成一種全身心的投入。最終他成為了一名全職的專業天文學家,並被他的同行們認為是18世紀最偉大的天文學家。

圖32 威廉·赫歇爾,18世紀最著名的天文學家。為在夜晚觀星,他穿著大衣戴著圍巾。

赫歇爾在1781年做出了他最有名的發現。他白手起家建造了一個望遠鏡,並在家裡的花園裡進行觀察。他經過幾個晚上的觀察,辯認出天空中有一個新的天體在緩慢地移動。他開始以為這是一顆以前未曾發現的彗星,直到它變得清晰他才看清楚,這個天體沒有尾巴,實際上是一顆新的行星,太陽系增加了一個大的成員。千百年來,天文學家只知道,除了地球外,還有其他5顆肉眼可見的行星(水星、金星、火星、木星和土星),但現在赫歇爾確定了一個全新的世界。他將它命名為Georgium Sidus(喬治之星),以紀念他的君主英王喬治三世,一位漢諾威老鄉。但法國天文學家主張稱這顆新的行星為“赫歇爾”,以紀念其發現者。最後這顆行星被命名為Uranus(天王星)——羅馬神話中Saturn(土星)之父,Jupiter(木星)之祖父。

在後花園工作的威廉·赫歇爾,在歐洲奢華的宮廷天文台失敗的地方獲得了成功。他的妹妹卡羅琳一直擔任他的助手,在助他成功上起到了至關重要的作用。雖然她自己就是一位傑出的天文學家,在她的職業生涯中曾發現了8顆彗星,但她卻全身心地投入到支持威廉的工作中。在建造新望遠鏡的那段艱苦日子裡,她和他並肩奮鬥;在漫長寒冷的夜晚,她協助他觀察夜空。她曾寫道:“每個片刻閒暇都被抓來用於恢復一些進行中的工作,沒時間考慮是否要換件外套,天長日久,衣服上一道道褶子被磨破,前後都沾滿了濺上去的樹脂……我甚至不得不把食物弄碎了喂到他嘴裡。”

卡羅琳·赫歇爾提到的樹脂是她哥哥用來作為拋光鏡面的材料的。事實上,威廉對建造自己的望遠鏡感到非常自豪。作為一個望遠鏡製造者,他完全是自學成才,但他硬是憑借過硬的本領建造了當時世界上最好的望遠鏡。他的一架望遠鏡放大倍數可以達到2010倍,而皇家天文學家的最佳望遠鏡還只能達到270倍。

對任何望遠鏡,倍數當然是越高越好,但更重要的是它的集光能力,這可完全依賴於它的孔徑,即主反射鏡面或透鏡的直徑。肉眼可以看到的只有幾千顆星星,而帶大孔徑的望遠鏡則展開一幅全新的前景。像伽利略用的那種非常小的望遠鏡可以將肉眼看不清的恆星展示在眼前,但對於更暗的星星就沒有辦法了。具有較寬口徑的望遠鏡則能夠捕捉、聚焦星光並將其放大到更高的倍數,這樣較暗的、更加遙遠的不可見的恆星就變得可見了。

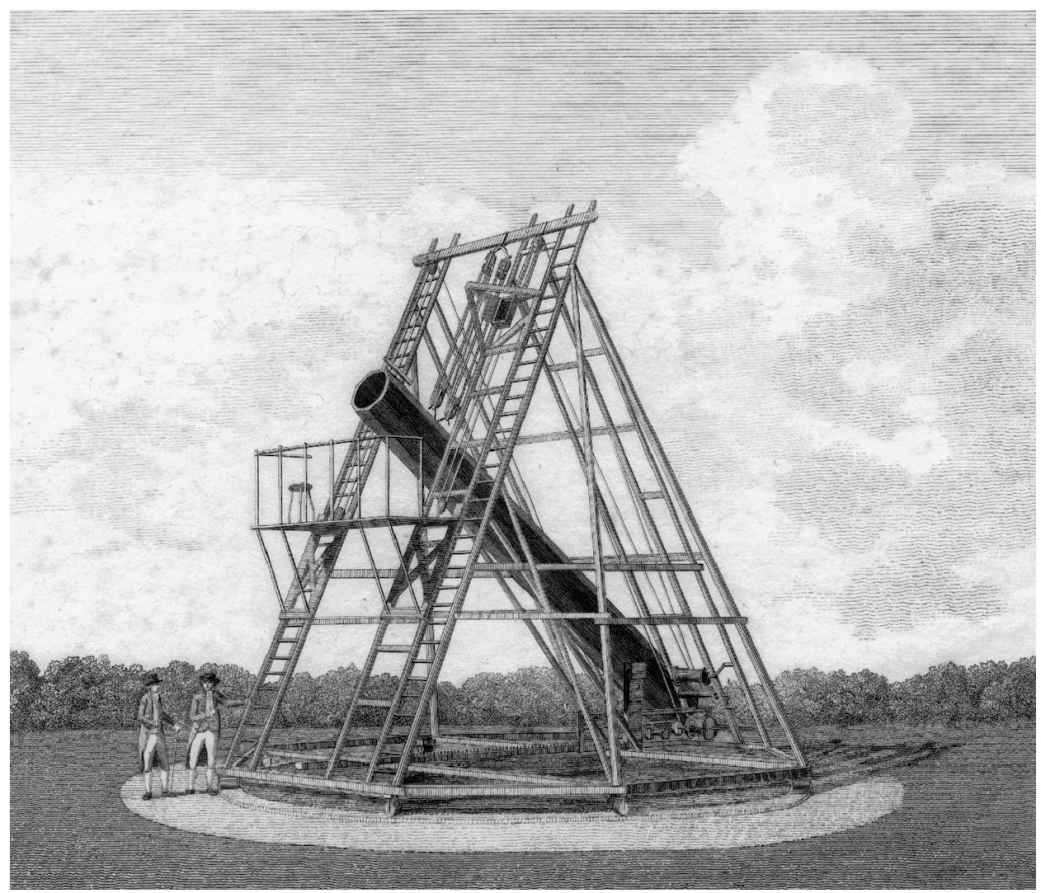

1789年,赫歇爾建造了一架鏡面直徑達1.2米的望遠鏡,它具有當時世界上最大的望遠鏡的孔徑。不幸的是,它有12米長,這使它變得如此笨重,以至於在望遠鏡被調到正確指向之前,寶貴的觀測時間已經錯過了。另一個問題是,鏡面必須用銅質基架來支撐重量,而這帶來的是它很快遭到銹蝕,抵消掉了它出色的聚光能力。1815年,赫歇爾不得不放棄這個怪物,改用小一點的望遠鏡(孔徑0.475米、長6米)進行他此後的大部分觀測。這架望遠鏡在靈敏性和實用性之間取得了平衡。

圖33 在發現了天王星之後,赫歇爾搬到了斯勞,這地方的氣候比巴斯更溫和,也讓他更接近他的贊助人,英王喬治三世。後者授予他每年200英鎊的津貼,並資助他建造了創紀錄的直徑1.2米,長12米的望遠鏡。

赫歇爾的一個主要研究項目是利用他的超級望遠鏡測量數百顆恆星的距離。他採用的粗略假設是,所有恆星發出同等亮度的光,而且觀測到的亮度隨距離平方的增大而降低。例如,如果一個恆星的距離是另一顆同等亮度恆星的距離的3倍,那麼它在望遠鏡上顯示的亮度就只有後者的1/32(或1/9)。反過來也一樣,赫歇爾假定,一顆恆星探測到的亮度如果只有另一顆的1/9,那麼前者的距離就是後者的3倍。以夜空中最亮的恆星天狼星為參考星,他根據到天狼星的距離——他定義的恆星距離單位,稱為秒差距(siriometer)——的倍數,確定了他所測得的所有恆星的距離。因此,一顆恆星,如果其亮度只有天狼星的1/49(或1/72),那麼它的距離就是天狼星的7倍,即7個秒差距。雖然赫歇爾知道不可能所有的恆星都一樣亮,因此他的方法不是很準確,但他仍然相信,他是在構建一個基本有效的三維天圖。

雖然我們可以合理地認為,恆星在各個方向,在所有距離上應該是均勻分佈的,但赫歇爾的數據卻強烈暗示,恆星事實上聚集在一個扁平的圓盤上,很像一個圓煎餅。這個巨大的煎餅的直徑有1000個秒差距,厚度約100個秒差距。赫歇爾宇宙中的恆星不是延伸到無窮遠,而是都包含在一個聯繫緊密的群落內。想像這種恆星分佈的一個方法是將它設想為一個散佈著葡萄乾的煎餅,每一顆葡萄乾代表一顆恆星。

這種宇宙觀與我們看到的夜空的最著名的特徵完全契合。如果你想像一下,我們處在煎餅內的某顆恆星上,那麼我們將看到,在我們的前後左右都有很多恆星,但在我們的上方和下方,恆星卻較少,因為煎餅很薄。因此,鑒於我們在宇宙中的有利位置,我們預料會看到星光都集中在我們周邊——事實上從夜空中我們能看到這樣的星帶(只要你遠離城市夜晚明亮的燈光)。古代天文學家非常瞭解夜空的這一特徵。在拉丁語中這條星帶叫作銀河,意思是“牛奶路”,因為它有一種朦朧的、乳白色的質感。雖然古人看得不是很清楚,但使用望遠鏡的第一代天文學家則可以看到,這條乳白色的帶實際上是由一個個的恆星彙集起來形成的,有些恆星太遙遠很難被肉眼看清楚。這些恆星都位於我們周圍的煎餅樣的平面內。一旦宇宙的煎餅模型被接受,我們很快就知道這個星餅就是我們生活在其中的銀河系。

由於銀河系理應包含宇宙中所有的星星,因此銀河系的大小實際上就是宇宙的大小。雖然赫歇爾已估計出銀河系的直徑和厚度分別為1000和100個秒差距,但直到他於1822年去世,他並不知道1個秒差距相當於多少千米。因此他無從知道銀河系在絕對意義上的大小。要將秒差距轉換成千米數,就需要有人來測量天狼星的距離。實現這一目標的重要一步發生在1838年,這一年德國天文學家弗裡德裡希·威廉·貝塞爾成為第一個測量一顆恆星的距離的人。

恆星距離之謎已困擾了幾代天文學家,這個未解決的問題一直是哥白尼日心說的軟肋之一。在第1章裡我們瞭解到,如果地球繞太陽運動,那麼當我們相隔6個月從太陽的兩側來看同一顆恆星時,顯然它的位置會發生改變,這種現象被稱為視差。回想一下,如果你豎起手指,用一隻眼睛來看它,然後切換到另一隻眼睛改變視角來看它,你會感覺到手指在背景下挪了位置。就是說,當觀察點移動了位置,那麼被觀察對像似乎也移動了位置。然而,恆星似乎是固定不動的,這個事實讓地球中心說的信徒拿來用以支撐其地球位置不變的信念。而持太陽中心說的人士則指出,恆星視差效應隨著距離的增大而減小,因此恆星位置的不易察覺的變化可能只是意味著恆星距離地球一定是遙遠得令人難以置信。

從1810年開始,通過弗裡德裡希·貝塞爾的努力,這句語義模糊的“遙遠得令人難以置信”逐步被證實。當時,普魯士國王腓特烈·威廉三世邀請貝塞爾在柯尼斯堡建造一座新的天文台。它將裝備全歐洲最好的天文儀器,部分原因是英國首相威廉·皮特用他的懲罰性的窗口稅毀掉了本國的玻璃製造業,從而使德國成為歐洲領頭的望遠鏡製造商。德國人對鏡片製作非常精心,他們發明了新的三透鏡目鏡,從而減小了色差帶來的問題。所謂色差是指,各色光(白光是由各種單色光混合而成的)在通過鏡片時由於折射率不同因而有不同的偏折所造成的聚焦上的困難。

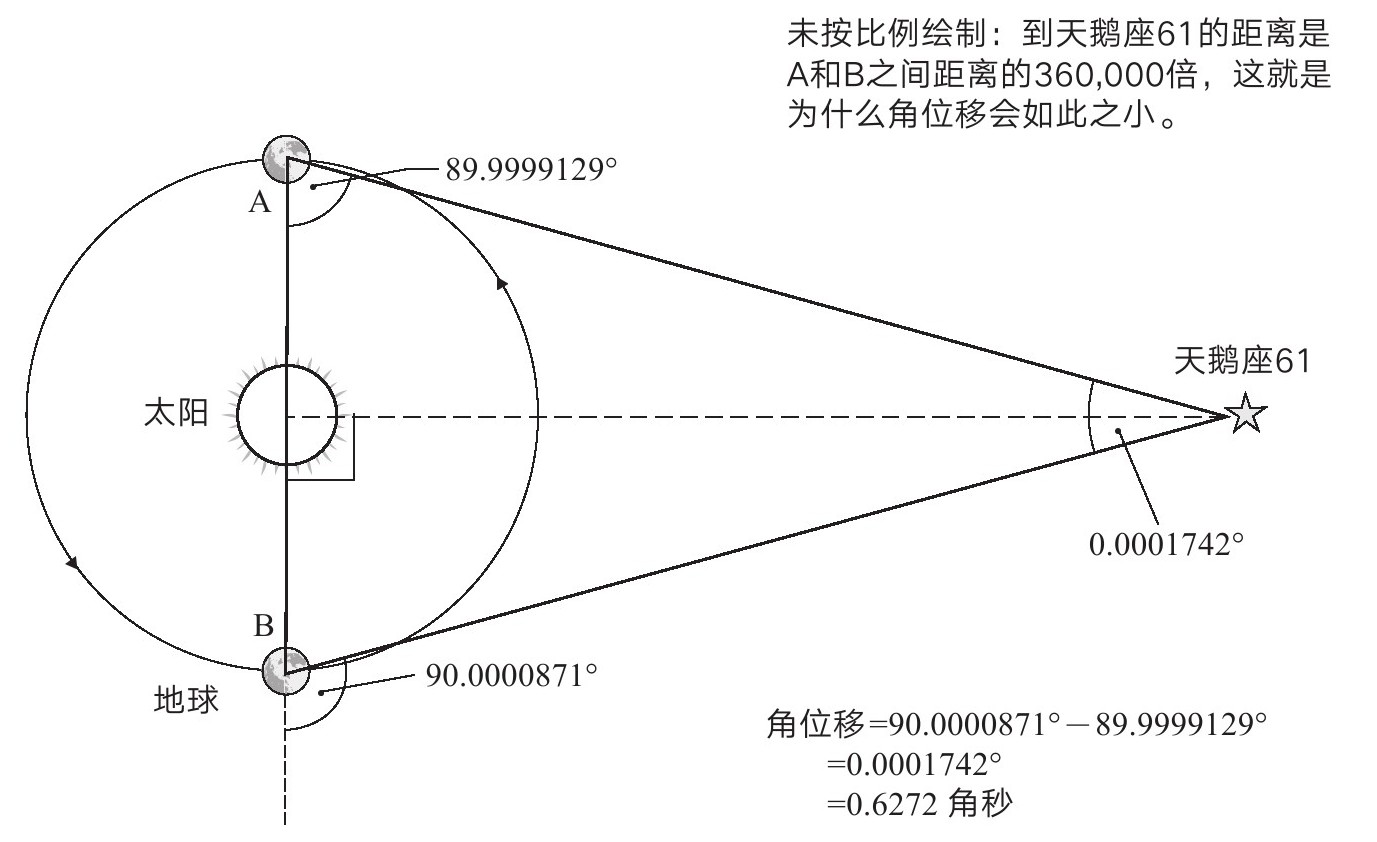

貝塞爾在柯尼斯堡經過28年的磨煉和完善,他的觀察最終取得了關鍵性突破。在考慮了各種可能的誤差後,並通過相隔6個月的細緻觀察,他能夠斷言一顆叫天鵝座61的恆星位置移動了0.6272角秒,即大約0.0001742°。貝塞爾測得的這個視差非常之小——相當於你輪換兩隻眼睛來觀察一臂之遙處豎起的食指所感覺到的移動……但這裡的一臂之遙可是有30千米長!

圖34顯示了貝塞爾的測量原理。當地球處於位置A時,他觀測天鵝座61時視線方向與日地連線方向呈某個角度。半年後,當地球處於位置B,他再次觀測這顆恆星時,他注意到他的視線方向有輕微的移動。通過太陽、天鵝座61和地球三者之間形成的直角三角形,他可以利用三角法來估算這顆恆星的距離,因為他已經知道了日地之間的距離,現在他又知道了這個三角形的一個角。由此貝塞爾的測量表明,天鵝座61的距離為1014千米(100萬億千米)。現在我們知道,他的測量結果大約短了10%,因為現代估計,到天鵝座61的距離為1.08×1014千米,或日地距離的72萬倍。正如圖34的文字說明中給出的,這個距離相當於11.4光年。

哥白尼是正確的。星星確實在移動,恆星的“跳躍”之所以迄今為止一直難以察覺,是因為恆星的距離實在遙遠得令人難以置信。儘管天文學家以前就知道,恆星肯定非常遙遠,但當他們得知天鵝座61的絕對距離後,還是被嚇著了。要知道,這還是到地球最近的一顆恆星。為了更清楚地理解這一點,我們不妨將宇宙縮微到我們的太陽系大小,這樣,從太陽到冥王星軌道外緣的整個空間就相當於一間房子的大小,而我們到周邊恆星的距離仍有幾十千米遠。很明顯,我們銀河系的恆星的聚集程度是非常稀鬆的。

圖34 1838年,弗裡德裡希·貝塞爾第一次對恆星視差進行了測量。當地球繞太陽從A點移動到B點,近鄰恆星(例如天鵝座61)分別從A點和B點觀察時出現些許移動。到天鵝座61的距離可以通過簡單的三角關係來測量。直角三角形中的銳角=(0.0001742°/2)或0.0000871°,三角形的短邊是地球到太陽的距離。

因此貝塞爾估計,到天鵝座61的距離約為100000000000000千米,現在我們知道,這個距離實際上是108000000000000千米。

千米作為是恆星距離的測量單位顯得太小了,所以天文學家更喜歡用光年作為長度單位,1光年定義為光在一年裡走過的距離。1年有31557600秒,光速為299792千米/秒,因此

1光年=31557600秒×299792千米/秒=9460000000000千米

這意味著天鵝座61距離地球是11.4光年。光年的概念提醒我們,望遠鏡起著時間機器的作用。因為光走過任何距離都需要一定的時間,所以我們看到的只是天體的過去。陽光需要8分鐘才能照射到我們,所以我們看到的太陽只是它8分鐘前的樣子。如果太陽突然發生爆炸,我們將在8分鐘後才知道這件事。更遙遠的恆星天鵝座61有11.4光年遠,所以我們看到的只是它11.4光年前的樣子。我們通過望遠鏡看得越遠,我們所看到的就越是時間上的過去。

貝塞爾的同時代人對他的測量結果大加稱讚。德國醫生兼天文學家威廉·奧伯斯說,這一成果“將我們對宇宙的想法第一次置於一個堅實的基礎之上”。同樣,約翰·赫歇爾——威廉·赫歇爾的兒子,也是一位著名的天文學家——稱這一結果是“實用天文學迄今見過的最偉大、最光榮的勝利”。

現在,天文學家不僅知道了天鵝座61的距離,而且他們也可以估算出銀河系的大小。通過將天鵝座61的亮度與天狼星的亮度進行比較,就能夠大概地將威廉·赫歇爾的秒差距單位轉換成光年,由此天文學家估計,銀河系的跨度有10000光年,厚度有1000光年。事實上,他們將銀河系的大小低估了10倍。現在我們知道,銀河系的跨度約為10萬光年,厚度約10000光年。

埃拉托色尼曾對他測得的到太陽的距離感到震驚,貝塞爾也對到最近的恆星的距離感到難以置信,但銀河系的大小那才叫是真正的壓倒性的大。與此同時,天文學家意識到,與假定的宇宙無限大相比,銀河系的這種浩瀚還是微不足道的。一點不奇怪,一些科學家已開始琢磨銀河系之外的空間是怎麼回事。是完全空的嗎,還是居住著其他天體呢?

注意力轉向星雲,夜空中那些奇妙的光的暗斑。它們看起來與星光的奪目的璀璨有很大的不同。一些天文學家認為,這些神秘天體可能灑滿整個宇宙。但大多數人認為它們是我們銀河系自身的更現實的實體。畢竟威廉·赫歇爾已經指明,一切都在我們這個薄餅狀的銀河系之內。

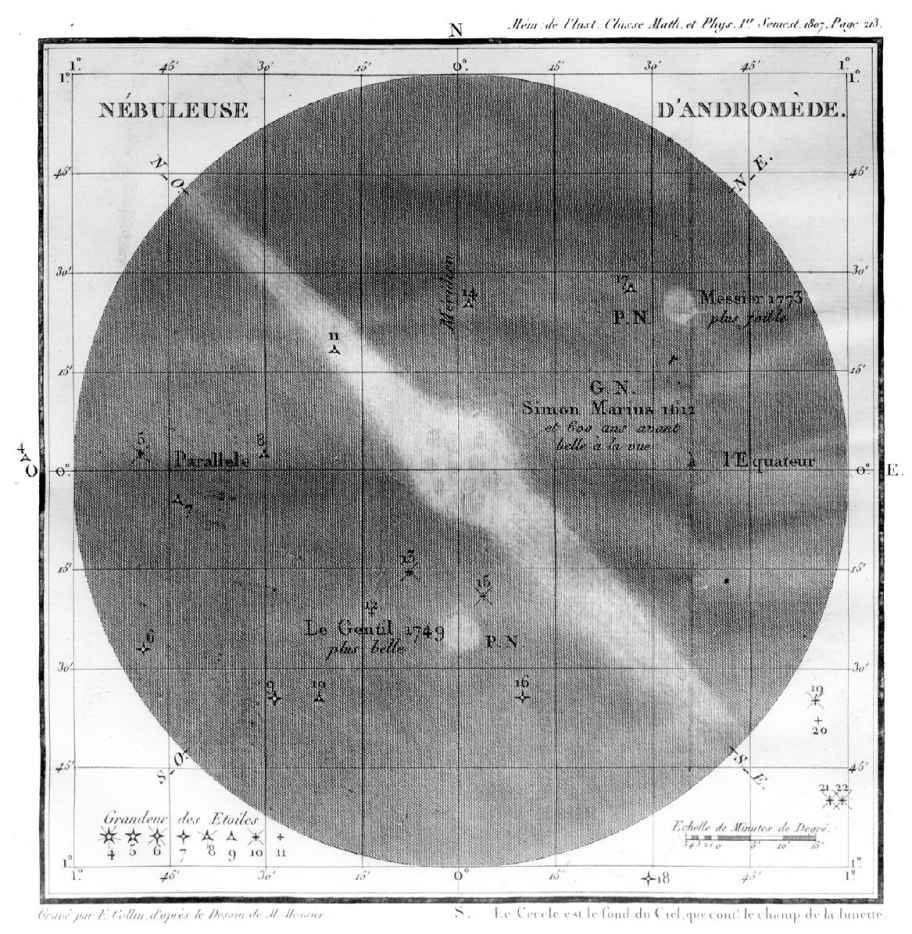

星雲的研究可以追溯到古代天文學家,他們曾僅憑肉眼就發現了一些星雲,但隨著望遠鏡的發明,人們發現星雲的數量多得令人驚訝。第一個編製詳細的星雲目錄的人是法國天文學家查爾斯·梅西耶。他從1764年開始這項工作,在這之前,他曾成功地追蹤過彗星,為此國王路易十五戲稱他為彗星鼬。但梅西耶曾歷經多次挫折,因為乍一看,很容易將彗星與星雲這兩種出現在天空的不同類型的微小暗斑混淆起來。緩慢移動的彗星劃過天空,因此它們最終會顯露出它們的真面目,但梅西耶要編製星雲表,因此他沒有大把的時間浪費在錯誤地盯著一個靜態的對象徒勞地等著它移動。1781年,他發表了一份有103個星雲的星表,直到今天,這些天體仍然以梅西耶的編號命名。例如,蟹狀星雲是M1,仙女座大星雲是M31。梅西耶繪製的仙女座大星雲的簡圖(如圖35所示)。

當威廉·赫歇爾收到梅西耶星表的副本後,他把目光轉向星雲,用他的巨型望遠鏡對天空進行了地毯式搜索。赫歇爾的結果遠遠超過梅西耶,共記錄下2500個星雲。在調查過程中,他開始猜測其性質。由於它們看起來像雲(“nebuIa”一詞在拉丁語裡的意思是“雲”),因此他認為它們確實是大團的氣體和塵埃。更具體地說,赫歇爾可以辨別出一些星雲裡的單星,所以他認為星雲是由碎片包圍著的年輕恆星,這些碎片想必正處於聚集形成行星的過程中。總而言之,在赫歇爾看來,這些星雲似乎是正處在其壽命的早期階段的恆星,像所有其他恆星一樣,他們存在於銀河系的範圍內。

與赫歇爾認為的銀河系是整個宇宙中唯一的恆星集群不同,18世紀的德國哲學家康德則持相反意見,他認為至少有一些星雲是獨立的恆星組群,其規模類似於銀河系,但其周長則遠遠超出後者的周長。按照康德的觀點,為什麼星雲看起來像雲,是因為它們含有數以百萬計的恆星,它們是如此遙遠,以至於這些恆星都合併成一團光暈。為了支持他的假說,他指出,大多數星雲都有一個橢圓形的外觀,這恰恰是你所期望的,如果它們有如同我們銀河系一樣的圓煎餅結構的話。雖然銀河從上方看起來像圓盤,從側面觀察時像一根細線,但如果從一個中間的角度去觀察時,它將呈現為橢圓形。康德將星雲稱為“世界島”,因為他將宇宙描繪成一個空間的海洋,其中零星分佈著恆星構成的島嶼。我們的銀河系就是這樣的一個星島。今天,我們將任何一個這樣的孤立的恆星系統稱為星系。

圖35 經過20年的觀察,查爾斯·梅西耶於1781年發表了一個有103個星雲的星表。他詳細繪製了他的星表上第31號星雲——仙女座大星雲。該圖展示了星雲與恆星之間的差異:前者有明確擴展的可見結構,後者則表現為一個光點。

雖然康德偏好將星雲看成是在銀河系之外的星系的想法具有觀察上的基礎,但也有他信仰上的神學基礎。他認為,上帝是萬能的,因此宇宙應該是既永恆又是在內容上無限豐富的。在康德看來,上帝的創造僅限於銀河系似乎是荒唐的:

如果我們將上帝的啟示封閉在一個銀河系半徑所描述的球內,那麼這並不比我們將其限定在一個直徑1英吋的球內更接近上帝的無限的創造力。所有那些有限之物,無論是有極限還是與統一性有明確關聯,都一樣遠離無限……正因此,具有神聖屬性的啟示涉及的領域必然像這些屬性本身一樣是無限的。永恆不足以囊括上帝的表現,如果它不與空間的無限性結合起來的話。

戰線已經拉起來了。赫歇爾的支持者爭辯說,星雲是由碎片雲環繞著的年輕恆星,它處於銀河系之內;而康德的追隨者則認為它們是星系,是遠在銀河系之外的獨立的恆星系統。解決爭論的關鍵是要拿到更好的觀測證據,這項工作開始出現在19世紀中葉,是由非凡的威廉·帕森斯——第三代羅斯伯爵——做出的。

娶了個有錢的女繼承人,並繼承了比爾城堡——一座坐落在愛爾蘭的大莊園,羅斯爵士很幸運,能夠去追求一種紳士科學家的生活。他決心要建造世界上最大、最好的望遠鏡,而且不怕髒不怕累親自動手。《布里斯托爾時報》的記者這樣寫道:

我看到了伯爵,那個親自製造望遠鏡的人。他不是頭戴禮帽,身著貂皮長袍,而是挽著襯衫袖子,露出他那粗壯的雙臂。他剛剛離開他操作的台虎鉗,身上還粘著鐵屑粉末。他走到放在鐵砧上的粗瓷面盆前洗手洗臉,兩個鐵匠則正揮動鐵錘輪番錘擊燒得發亮的鐵棒,飛濺的火星向他們的貴族老爺撲來,但他們幾乎不在意,就好像他是個火神。

僅僅鑄造巨型望遠鏡的鏡面本身就是一項重大的工程壯舉。它需要用80立方米的泥炭來熔化3噸重的反射鏡鑄造材料,整個鏡面直徑達1.8米。阿馬天文台台長托馬斯·羅姆尼·羅賓遜博士見證了這一鑄造過程:

崇高的美永遠不會被那些親眼目睹的幸運者遺忘。上方,是天空,綴滿了星星並被最輝煌的月亮照耀著,就像是以吉祥的目光注視著他們的工作。下方,是熔爐——傾瀉出帶著近乎單色的黃色火焰的巨大的鐵水,和點燃的坩堝——在鐵水流過的地方,空氣猶如紅色的噴泉。

1845年,經過3年的建造,並自掏腰包花費了相當於100萬英鎊的開支,羅斯爵士終於製成了他的巨型16.5米長的望遠鏡(如圖36所示),並開始用於觀測。這期間正好趕上愛爾蘭鬧馬鈴薯饑荒。這是一場羅斯預計到併力圖避免的災難,早前他就曾主張採用新的種植技術,以減少馬鈴薯疫病帶來的風險。他迅速停下他的天空調查,將時間和金錢都轉移到支持當地社區的救災工作上。他還免收他的房客的租金,贏得了作為一位真誠的政治家的聲譽,在愛爾蘭歷史上的這段黑暗時期,他代表農村居民站出來競選。

圖36 羅斯爵士的“帕森斯鎮的巨獸”,它有1.8米的強大口徑,當它建成時,是當時世界上最大的望遠鏡。“帕森斯鎮”是望遠鏡選址所在地的舊稱,現在這個鎮叫比爾。

幾年後,羅斯爵士最終又回歸到對恆星的測量。每當他要進行觀察時,都得爬上圍繞他的巨型望遠鏡搭起來的腳手架,晃晃悠悠地蹲在那裡觀測。與此同時,當5名工人搖動曲柄,操縱平衡塊和滑輪,以使望遠鏡被抬高到正確的高度時,他還得保持自身的平衡。夜復一夜,羅斯爵士和他的團隊就這樣與這個怪物搏鬥,這也就是為什麼它被戲稱為“帕森斯鎮的巨獸”。

羅斯觀測夜空壯觀景象的努力得到了回報。羅斯的助手,約翰斯通·斯托尼,將望遠鏡對準那些非常微弱的恆星進行觀測後,這樣評估了望遠鏡的質量:“這些恆星在大望遠鏡下非常明亮。它們通常看上去就像光球,像小豆豆,在大氣擾動的背景下猛烈沸騰……測試表明望遠鏡確實非常接近理論上的完美。”

唯一的問題是,這架“巨獸”坐落在愛爾蘭中部,這裡不具備清澈無雲的良好天氣條件。除了“濃濃的霧”外,據說這裡就只有兩種類型的天氣:“下雨之前”和“下雨之中”。有一次,這位極富耐心的爵士寫信給他的妻子,解釋說:“這裡的天氣依然混沌不清。但不是絕對不可救藥。”

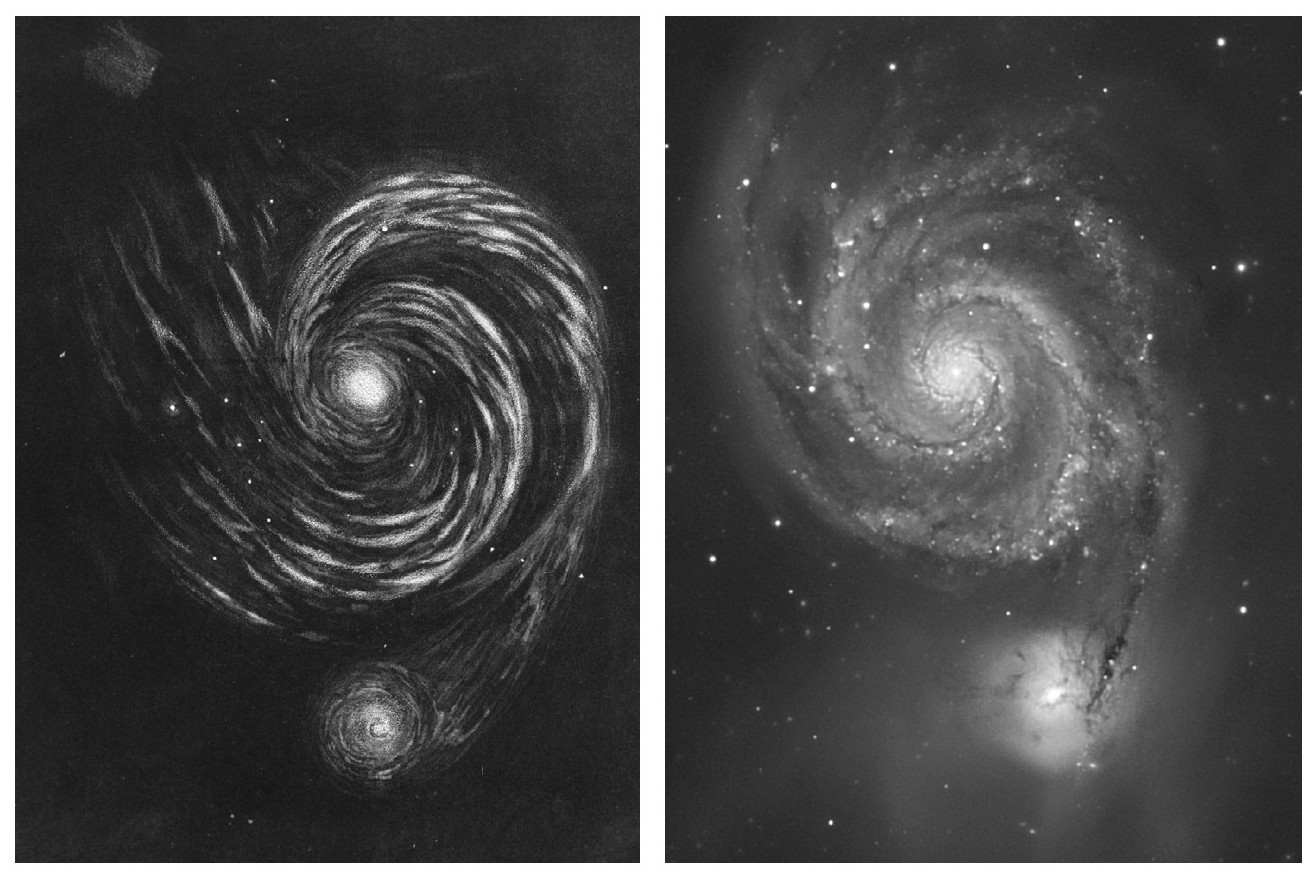

不知怎的,就是在這樣的多雲天氣之間,羅斯居然能夠對星雲做非常詳細的觀察。星雲在他的望遠鏡下不是表現為無形的一團污跡,而是開始展示自身獨特的內部結構。屈從於“巨獸”的第一個星雲是梅西耶星雲表上的M51,羅斯為這個星雲畫出了驚人的詳細結構圖(如圖37所示)。他可以輕易地辨別出M51具有螺旋結構。他特別注意到了在旋臂之一的尾端有一個小的漩渦,這就是為什麼M51有時被稱為羅斯爵士的問號星雲。羅斯的草圖很快傳遍整個歐洲,人們甚至認為正是這幅畫激發了文森特·梵高創作出畫《星夜》,這幅畫明顯展示了一個螺旋星雲和一個伴隨的漩渦。

這種與漩渦的相似性使M51獲得了另一個綽號:漩渦星雲。它還導致羅斯得出一個顯而易見的結論:“這種系統的存在,如果沒有內部運動,似乎是根本不可能的。”此外他還認為,旋臂的質量可能不僅僅是氣態云:“因此我們認為,隨著光學器件水平的連續不斷地提高,結構會變得更複雜……但星雲本身,無疑點綴著眾多的星星。”

圖37 羅斯爵士畫的漩渦星雲(M51)的結構,右邊用作對比的是拉帕爾馬天文台拍攝的現代圖像。由此可見羅斯的望遠鏡的水平和他觀察的準確性。

事情變得越來越清楚:至少有一些星雲是恆星的集合,但這並不能證明康德的理論,即星雲是等同且獨立於我們銀河系的星系。這些星雲必定巨大、獨特且相距遙遠,但漩渦星雲或許是處於我們銀河系內或邊緣的一個相對較小的恆星子群。關鍵的問題是距離。如果有人能以某種方式測得星雲的距離,那麼它們是處在銀河系內,還是處在銀河系附近,或遠遠超出銀河系的範圍,將很容易決定。但是視差方法——這種用於測量恆星距離的最佳技術——卻不能用到星雲上。如果說,這種測量方法用來測量最靠近的恆星的角位移還算勉強可行的話,那麼要用來識別銀河系邊緣的——抑或更遙遠的——

模糊星雲的角位移就根本無從談起了。這樣,星雲的身份只有留在被忘卻的場所了。

隨著每個10年的過去,天文學家在建造日益強大的望遠鏡方面投入了更多的資金。這些望遠鏡基本上都建在晴空無雲的高海拔地區(不像愛爾蘭)。雖然在他們的案頭還有其他問題,但天文學家們特別迫切地想要搞清楚星雲的真實身份,如果不能通過測量它們的距離來判斷,那就得想辦法尋找其他重要線索來揭示其性質。

建造望遠鏡的下一位大師是古怪的百萬富翁喬治·埃勒裡·海耳。事實表明他比羅斯爵士更沉迷。海耳出生於1868年,當時家住芝加哥北拉薩爾街236號。1870年,全家搬到了海德公園的郊區,有幸避開了1871年的芝加哥大火。那場大火燒燬了18000座建築物,包括他的老家。這座城市由此變成了建築師手中的白板,接著,九層高的家庭保險大樓不僅成為當時世界上的第一高樓,而且在建築設計上為芝加哥和美國其他許多城市的建築開創了新趨勢。海耳的父親,威廉,早先是一位苦苦掙扎的推銷員,但他足夠聰明,搞到了貸款,並成立了一家為芝加哥摩天大樓提供必需的電梯的公司。最終,他甚至為艾菲爾鐵塔修建了電梯。

家庭變得富裕後,就有能力讓小喬治在顯微鏡和望遠鏡的興趣方面放縱一把了。他們不知道,他童年的迷戀會演變成成年後的癡迷。事實上,海耳長大後就成為一連串世界級望遠鏡的製造者。他的第一個大項目開始,他便從西海岸的天文學家那裡翻撿拾取一些已不用的鏡頭,他們剛剛放棄了自己建造望遠鏡的計劃。海耳的雄心是要把這些鏡頭組合成一架40英吋(1米)口徑的折射望遠鏡,他還想圍繞這架望遠鏡建立一座完整的多功能天文台。

海耳為他的新望遠鏡和天文台向查爾斯·泰森·葉凱士尋求資金支持。葉凱士是一位交通領域的大亨,他通過建造芝加哥高架軌道交通系統掙了些錢,這套系統直到今天仍在服務於這座城市。葉凱士曾是個被定罪的騙子,所以海耳試圖說服他,贊助天文台建設將有助於他洗刷污點並獲得芝加哥上流社會的接納。海耳還利用葉凱士嗜好勝人一籌的心理,向他指出富裕的土地投資家詹姆斯·利克已資助加州設立了利克天文台。他開始用口號“擊敗利克(Lick the Lick)”來遊說葉凱士,因為他的新望遠鏡將讓利克天文台相形見絀。

圖38 1910年,安德魯·卡內基和喬治·埃勒裡·海耳在威爾遜山上,圓頂房屋的外面是60英吋的望遠鏡。百萬富翁卡內基(左)站在斜坡上端,看上去顯得高一些——這是他與其他人一起照相時經常採用的一種策略。

為海耳的不懈努力所折服,不久葉凱士便決定拿出50萬美元贊助天文事業,從而使葉凱士天文台成為芝加哥大學的一部分。捐獻儀式結束後,一家報紙發了一篇大標題為“葉凱士闖入社會”的文章來突出這個騙子的新建立的地位。但對葉凱士不幸的是,這個標題過於樂觀了。他仍未能被芝加哥精英階層所接受,於是他移居倫敦,致力於發展那裡的地鐵系統,尤其是皮卡迪利線。

葉凱士天文台位於芝加哥北部120千米外的威廉姆斯灣社區附近。這個鎮仍然依靠蠟燭和煤油燈照明,因此天文學家知道,天體微弱的光不會被明亮的電燈所污染。甚至離得最近的使用電燈的社區——度假勝地日內瓦湖——也在10千米外。這架望遠鏡,長20米,重6噸,於1897年完成。它由一台20噸重的機器導向,這台機器專門設計用來操縱望遠鏡的指向,並能夠保持與地球自轉同步。通過這種方式,被檢查的恆星或星雲就能夠始終留在儀器的視場內。它曾是,現在仍然是,世界上同類望遠鏡中最大的望遠鏡。

不過,海耳還是不滿足。10年後,他從卡內基研究所籌集到資金,決心將望遠鏡建造工程的極限推向更遠——他要在加州帕薩迪納附近的威爾遜山上建立一台口徑60英吋(1.5米)的望遠鏡。這一次他用一面鏡子而不是一個透鏡,因為一個60英吋的透鏡因自身的重量而下垂。他將他對更寬、更長、更靈敏的望遠鏡的追求描述為“美國人”的症狀,即貪得無厭的野心被看作是最好的。不幸的是,海耳渴求完美的強迫症和管理重大項目的責任心變成了自我毀滅。由於過度的緊張,他患上了間歇性抑鬱症,這個病症最終迫使他去緬因州的一個療養院待了幾個月。

在他開始實施他的第三個項目——威爾遜山的100英吋(2.5米)的望遠鏡——後,他的精神健康進一步惡化。作為他的反射鏡的基礎,海耳從法國定購了一件5噸重的玻璃盤,當時的報紙稱其為橫渡大西洋的一件最有價值的商品。但是,當它到達後,海耳團隊最關心的是這件玻璃製品的強度和光學質量,結果他們發現,玻璃竟然含有微小的氣泡。埃維莉娜·海耳目睹了這個最新項目給她丈夫帶來的痛苦,並開始討厭給他帶來困擾的這個巨型鏡頭:“我真希望這塊玻璃葬身海底。”

這個項目似乎注定要失敗。在精神極度緊張期間,海耳曾出現幻覺,受到一個綠色小精靈的造訪,而這個小精靈很快便成為他傾訴他的望遠鏡計劃的唯一的人。小精靈通常是報以同情,但偶爾也會嘲笑他。海耳對一位朋友感歎道:“如何逃離這種新的持續不斷的折磨形式,我真的不知道。”

在洛杉磯五金件巨頭約翰·胡克的資助下,100英吋的胡克望遠鏡最終在1917年完工。11月1日那天晚上,海耳有幸成為通過目鏡觀測天空的第一人。他被所看到的景象驚呆了——木星上重疊有6個幽靈般的行星。人們立即想到的是這可能是玻璃中的氣泡這一光學缺陷在搗鬼。但冷靜下來後他們很快想出了一種替代的解釋:完成全部安裝那天,工人們一直讓觀測台的屋頂敞著,因此陽光一直在加熱鏡子,從而有可能使鏡面變得扭曲。於是天文學家們停了下來,一直等到凌晨3點,他們希望這麼長的冷卻時間應該已經解決了這個問題。在夜晚的寒意中,海耳的第二次觀天看到的要比歷史上任何一次觀察都更清晰。胡克望遠鏡能夠展示出以前因為光線太微弱在任何其他望遠鏡上根本無法看清的星雲。它是如此靈敏,甚至能檢測到15000千米外的一支蠟燭。

海耳仍不滿足。他在“更高的集光本領”的指導思想的驅動下,又開始了建造200英吋(5米)的望遠鏡的工作。他的執著可謂眾所皆知,後來這段故事被電視製作者拿來作為《X檔案》裡的一段情節——穆德對斯庫利解釋道,這其實是小精靈就籌款事宜給海耳的一個建議:“實際上,這個點子是一天晚上海耳在玩檯球時小精靈向他提出的。小精靈爬上他家的窗口,告訴他可以找洛克菲勒基金會去要建造望遠鏡的錢。”斯庫利評論說,穆德想必肯定知道,他不是看到綠色精靈的唯一的人,但是穆德回答道:“在我看來,有一群小綠人。”

遺憾的是,海耳沒能活著看到自己的200英吋的望遠鏡工程的竣工。但他能夠親眼看到他的40英吋、60英吋和100英吋的望遠鏡帶來的影響,它們每一個都進一步揭示了,星雲不僅數量眾多而且種類紛繁。然而,這些天體的確切位置仍然是一個謎。它們到底是我們銀河系的一部分,還是遠離我們的自成一體的遙遠星系?

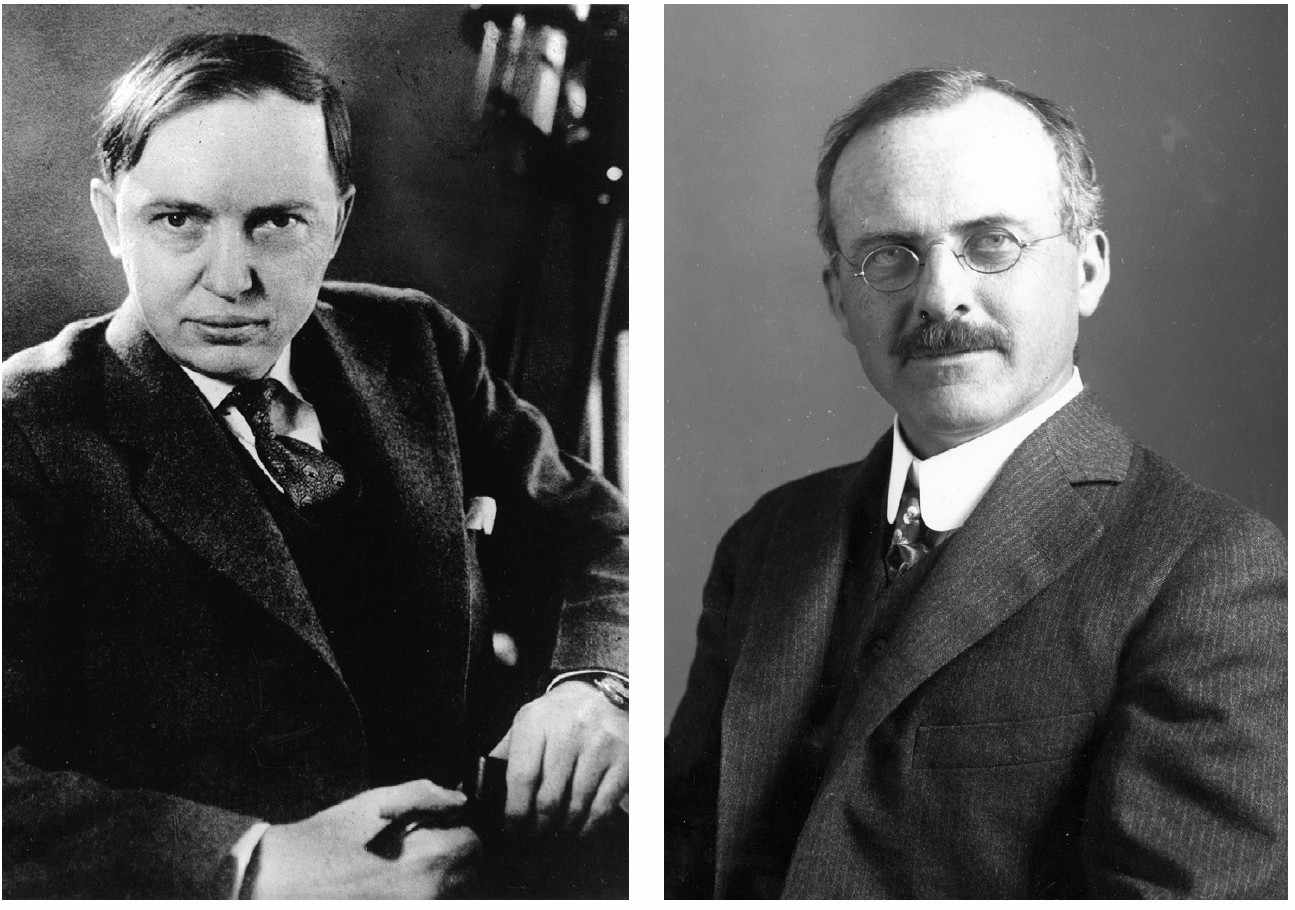

對這個問題的爭論在1920年4月達到白熱化。當時美國國家科學院計劃在華盛頓舉辦一場被後世稱為“大辯論”的討論會。科學院決定,會議應當將關於星雲本質的兩個對立陣營彙集到一塊兒,在當時最傑出的科學家面前就相關問題展開爭論。一種觀點認為,銀河系包含整個宇宙,當然也包括星雲,威爾遜山天文台的天文學家就強烈堅持這種觀點,他們選派了一位雄心勃勃的年輕天文學家哈洛·沙普利,來代表他們出戰這場論戰。相反的觀點則認為,星雲都是自成一體的星系,持這種觀點的代表是利克天文台,他們推薦希伯·柯蒂斯來捍衛自己的立場。

說來也巧,兩位敵對的天文學家乘坐同一趟列車從加利福尼亞州來華盛頓。這是一趟尷尬、令人難受的旅程——兩位天文學家在奔馳4000千米的火車上就直接面對面地幹起來,每一方都注意避免過早地捲入以後的辯論。而且這種情形因為各自的性格反差而變得更加嚴重。

柯蒂斯頂著一副傑出天文學家的優越光環和聲譽,一向以說話權威和信心十足而著稱,談起即將到來的論戰可說是津津樂道。與此相反,沙普利很緊張,被震攝住了。這個從密蘇里州來的貧窮農民的兒子,迷迷糊糊地闖進天文學領域,更多的是靠運氣而不是判斷。十幾歲上大學時,他原本想學新聞學,但這門課被取消了,於是他必須找一門新課來替代:“我打開課表,能選的第一門課是a-r-c-h-a-e-o-I-o-g-y(考古學),我都發不好這個詞的音!……於是我又翻過一頁,看到a-s-t-r-o-n-o-m-y,這個詞我念得出來——就它了!”

到了大辯論這年,沙普利已經確立了自己作為新一代有前途的天文學家的地位,但他還是感到柯蒂斯濃重的陰影籠罩著自己,因此,當他們乘坐的南太平洋列車在亞拉巴馬州拋錨時,他高興地感到終於有機會擺脫對手的恐嚇性做派了。沙普利把時間花在了尋找車廂周圍的螞蟻上,這方面他已經研究並收集了許多年。

圖39 大論戰的兩個主角:年輕的哈羅·沙普利(左),他相信星雲位於銀河系之內;資深的希伯·柯蒂斯,他認為星雲是獨立的星系,遠在銀河系之外。

當大辯論的夜幕終於降臨時,沙普利的神經已被會議議程的主要事項——長篇大論的頒獎儀式——弄得極度疲勞。對獲獎者的表彰和獲獎者的演講似乎沒完沒了。當時沒有一滴酒可以幫助提振精神,因為禁酒令在那年的早些時候開始生效。在台下,愛因斯坦低聲對他的鄰座說道:“我剛剛得到了一個關於永恆的新理論。”

最後,大辯論終於佔據了舞台中心,當晚的主項正式拉開序幕。沙普利率先開始發言,他給出了星雲在銀河系內的理由。在演講中,他依靠兩個證據來支持他的觀點。首先,他討論了星雲的分佈,它們一般都處於銀河系扁平平面的上方或下方,極少在銀盤平面本身之內,這個帶狀區域就是後來眾所周知的隱帶。沙普利這樣來解釋這種情形,他聲稱星雲是一團孕育新生恆星和行星的氣體雲。他認為,這樣的雲團只存在於銀河系的上方和下方可觸及的地方,並隨著恆星和行星的逐漸成熟而飄向平面的中心。因此,他可以根據銀河系是唯一的星系這一點來解釋隱帶。然後,他轉向他的對手,聲稱隱帶與他們的宇宙模型不兼容:如果星雲代表的是穿插在整個宇宙中的星系,那麼它們應該出現在銀河系周圍的各個地方。

沙普利的第二個證據是1885年曾出現在仙女座星雲的一顆新星。顧名思義,新星不是新的恆星,而是一顆原先非常暗淡的恆星在亮度上突然增強的結果,其能源得自對其伴星的盜取。1885年的這顆新星的亮度只有整個仙女座大星雲的亮度的十分之一,如果仙女座只是由位於我們銀河系邊緣上的少量恆星構成的話,這一點就非常好理解。但如果仙女座,像他的反對者所聲稱的那樣,是一個自成一體的星系,那麼它就將由上千億顆恆星組成,而新星(其亮度是仙女座的十分之一)就會像億萬顆恆星加起來一樣亮!沙普利認為這是荒謬的,因此唯一合理的結論就是,仙女座星雲不是一個獨立的星系,而只是我們銀河系的一部分。

對於一些人來說,這種水平的證據是綽綽有餘了。天文學史專家艾格尼絲·克拉克事先已瞭解沙普利的證據,並在此之前曾寫道:“現在我們可以信心十足地說,沒有一個稱職的思想家,面對所有這些可獲得的證據,仍堅持認為單個星雲是一個與銀河系等級相同的恆星系統。”

然而對柯蒂斯來說,事情還遠遠沒有解決。在他看來,沙普利列舉的情形有弱點,他攻擊他的兩個主要論點。兩人都有35分鐘的時間陳述各自的理由,但是他們的風格迥異。沙普利給出的是一個基本上非專業性演講,旨在讓來自不同學科的科學家都能聽懂。而柯蒂斯則從細節上提出了無情的反擊。

關於隱帶,柯蒂斯認為,這是一種錯覺。他認為,星雲,作為星系,是對稱地點綴在空間各處的,並且遠遠超出了銀河系範圍。依據柯蒂斯的理解,天文學家無法看到銀河系平面內的很多星雲的唯一原因,是因為它們的光被佔據銀道面的所有恆星和星際塵埃阻斷了。

接下來是對沙普利的另一個支柱——1885年的新星——的攻擊。柯蒂斯不認為這裡有什麼異常。在星雲的旋臂裡人們已經觀察到許多其他新星,而且它們全都比著名的仙女座新星要微弱得多。事實上,觀測到的大多數星雲新星都是這樣極其微弱的,柯蒂斯辯稱道,這證明星雲一定是遙遠得令人難以置信,遠遠超出了銀河系的範圍。總之,柯蒂斯不準備僅僅因為一顆35年前的明亮的新星就放棄自己珍愛的模型。柯蒂斯再次重申了他的未經證實的多星系模型:

在思想家心目中所形成的概念中很少有比這個想法更重要的了。這就是說,我們,在數以百萬計的恆星所構成的銀河系中的一個恆星的小衛星中的微不足道的居民,可以超越其界限而看得更遠,並看到其他類似的星系,它們的直徑有數萬光年,每一個都像我們銀河系這樣,由上十億顆太陽組成,而且,在我們這樣做的時候,我們正滲透到更大的宇宙中,其距離從五十萬光年至一億光年不等。

柯蒂斯在他的演講中還提出了各種其他證據,有些用於支持他自己的理論,有些用於攻擊沙普利。他相信他已經提出了一個令人信服的理由,並在不久之後寫信給他的家人道:“華盛頓的辯論圓滿收場,我一直認為我的表現相當出色。”但事實是這場辯論沒有明確的勝利者,如果說有那麼一點偏向於柯蒂斯的觀點,沙普利也是將其歸因於風格而非實質內容:“我記得,我宣讀我的論文,柯蒂斯介紹了他的論文,可能他不用介紹得很充分,因為他是一個善於表達的人,不怯場。”

大辯論對於將注意力集中到一個遠未解決的問題上的成效並不大。但它敏銳地反映了引導科學前沿研究的性質,在科學前沿,相互競爭的理論彼此相互校正,所依據的卻只有最薄弱的硬數據。每一方用來支撐自己觀點的意見都缺乏嚴謹、細節和體量,因此太容易被反對者貼上數據有缺陷、不準確或隨意解釋的標籤。除非有人能夠確立一些具體的觀察手段來可靠地給出星雲的距離,否則這些競爭性理論都不過是猜測。理論的可接受性似乎取決於其支持者的個性,而不是任何真實的證據。

大辯論涉及人類在宇宙中的位置,解決這個問題需要在天文學上有重大突破。一些科學家,如大眾天文學作家羅伯特·鮑爾,認為這樣的突破是不可能的。在《天堂的故事》一書中,他的觀點是天文學家有知識上的局限性:“我們已經到達這樣一個點,人的智力開始無法讓他看清前途,他的想像力已被其試圖實現其已有知識的努力所壓垮。”

一些古希臘人在駁斥測量地球的大小或到太陽的距離等可能性時也有過類似的表述。然而,第一代科學家,包括埃拉托色尼和阿那克薩哥拉,發明了一系列能讓他們量度地球和太陽系的技術。隨後,赫歇爾和貝塞爾採用亮度和視差的方法來測量銀河系的大小和恆星的距離。現在,是到了該有人站出來發明一種可以跨越宇宙的衡量標準,一種可以解決星雲的真正本質的方法的時候了。

現在你看它,但你看到的不是現在的它

納撒尼爾·皮戈特來自一個富裕且人緣廣泛的約克郡的家庭,是第一等的紳士天文學家。作為威廉·赫歇爾的密友,皮戈特曾對日食做過兩次仔細的觀察,並對1769年的金星凌日現象做過觀測。他還建造了18世紀末英國的三大私人觀象台中的一座。因此,他的兒子愛德華從小就是在望遠鏡等天文儀器的環境中長大的。愛德華養成了迷戀夜空的習慣,顯然,假以時日,他一定會在對天文學的熱情和專業知識兩方面超越他的父親。

愛德華·皮戈特的主要興趣是變星。新星被認為就是一類變星,因為它們發出的光經過很長一段時間的相對微弱後突然爆發,隨後又逐漸變回到它們以前的昏暗狀態。其他變星的亮度變化則要規則得多,例如英仙座的大陵五,外號“眨眼的惡魔”。這些變星在天文學上之所以很突出,是因為它們直接與古人認為的恆星不變的觀點相矛盾,並引起整個學界共同努力來理解是什麼導致它們的亮度出現波動。

在20多歲時,愛德華·皮戈特結識了少年約翰·古德利克。後者是個聾啞人,但對科學產生了濃厚興趣。在他成長期間,教育工作者首次對聾啞孩子的學校教育問題開展討論。這使他有幸入學英國第一所為聾啞孩子設立的學校。這所由托馬斯·佈雷德伍德資助的學校於1760年在愛丁堡開辦。學校的良好聲譽引得作家兼詞典編纂家薩繆爾·約翰遜在1773年前往拜訪,在學校他可能遇見過古德利克,當時後者還只是個9歲的小學生。約翰遜對教育聾啞兒童特別感興趣,因為他在嬰兒期曾從他的乳母那裡染上肺結核,後來又患上猩紅熱,兩次疾病讓他的一隻耳朵永遠失去了聽覺,並伴有弱視。約翰遜對佈雷德伍德聾啞學校的深刻印象在他的《西蘇格蘭島旅行記》一書中有清晰的反映:

我走訪了這所學校,發現一些學生在等待他們的校長,據說在他進校門時,他們會面帶微笑、兩眼放光地迎接他,滿懷著對新的想法的渴望。一名年輕女子拿著一塊石板過來,我在上面寫了一個三位數與兩位數相乘的問題。她看了看,然後以一種我覺得很漂亮的方式活動著她的手指,但我知道不論這種姿勢是藝術還是娛樂,乘出來的結果在相加時一般要分兩行寫,並要使數位對齊。

然後,到14歲時,古德利克從佈雷德伍德聾啞學校轉到沃靈頓學院,在這裡他能夠與聽力正常的學生一起學習。他的老師將他描述為“一個非常寬容的傳統的人,一個優秀的數學家”。回到家鄉紐約後,他在愛德華·皮戈特的指導下繼續他的研究,皮戈特教授他天文學,特別是變星的意義。

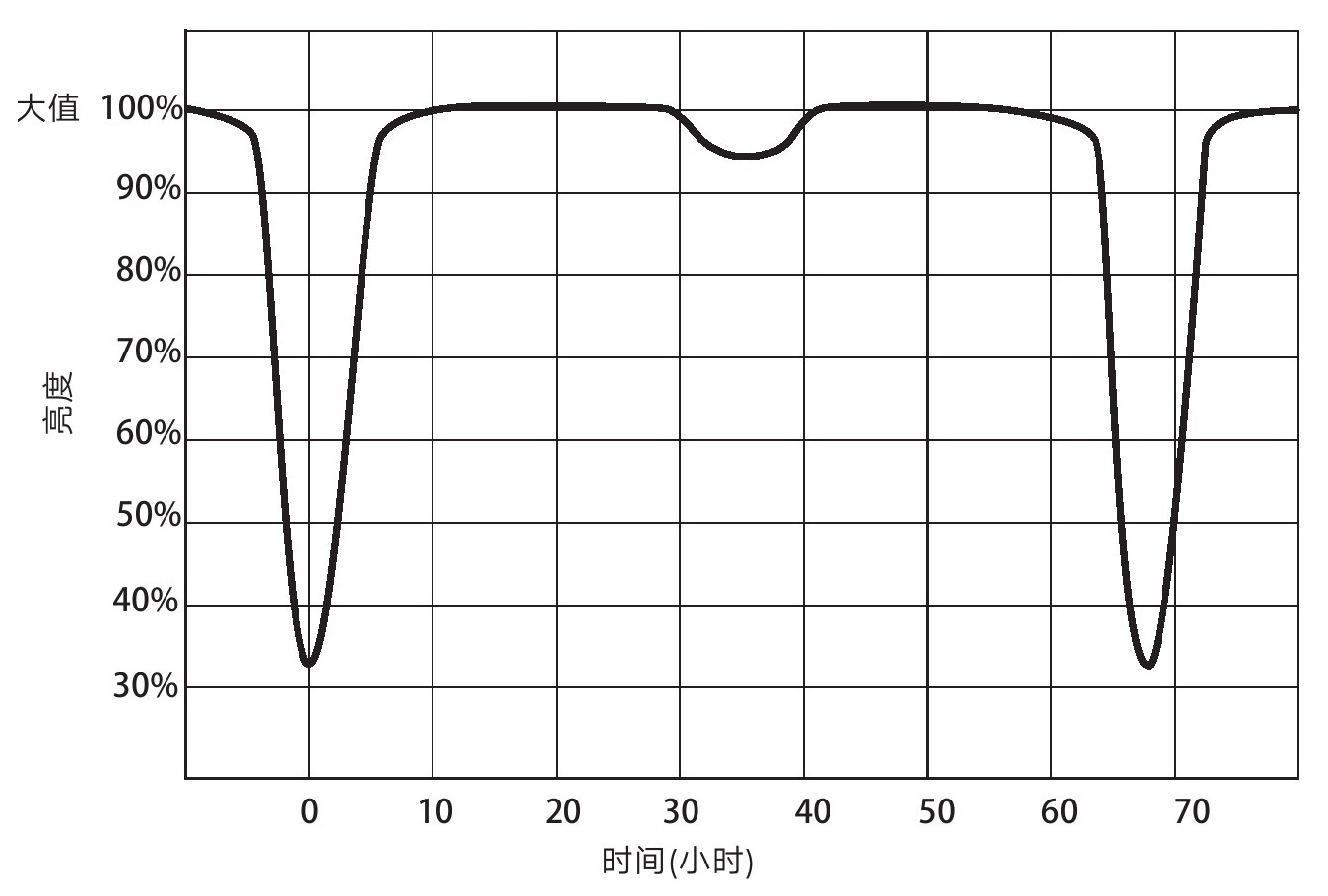

古德利克被證明是一位非凡的天文學家。他天生一副無與倫比的視力和對明暗的靈敏度,能以極高的準確度給出變星逐夜的亮度變化。這是一種了不起的本領,因為他要考慮到大氣條件和不同水平的月光的影響,以便獲得足夠精確的數據。為了有助於衡量變星的亮度,古德利克將變星的亮度與周圍非變星的固定亮度做比對。他的第一項研究是觀察大陵五從1782年11月至1783年5月之間亮度的微妙變化。他將結果精心繪製成一幅亮度隨時間變化的曲線圖,圖中顯示,每過68小時50分鐘,該星的亮度達到最低點。大陵五的亮度變化如圖40所示。

圖40 變星大陵五的亮度變化是對稱的和週期性的,每隔68小時50分鐘達到其最小亮度。

古德利克的大腦和他的視力一樣敏銳。通過研究大陵五的亮度的變化規律,他推斷,這不是一顆孤獨的恆星,而是一個雙星——一對相互繞行的恆星,現在我們知道這是恆星的一種比較常見的情形。就大陵五的情形,古德利克提出,其中一顆恆星要比另一顆暗很多,總體亮度的變化是暗星轉到了亮星前面,阻擋了後者的光所致,換言之,所述的亮度變化是一種食效應。

當時古德利克剛滿18歲,他關於大陵五的分析——亮度變化模式是對稱的,交食是一個對稱過程,這個恆星系統通常是明亮的,但有一個相對短暫的昏暗階段,而這種模式又是食系統的典型行為——完全正確。實際上,大多數變星都可以用這種方式來予以說明。他的工作得到了英國皇家學會的認可。皇家學會向他頒發了久負盛名的科普利獎章,以表彰他做出的當年度最重要的科學發現。三年前,這一榮譽被授予威廉·赫歇爾,而在以後的歲月裡,獲得此項殊榮的還有門捷列夫(提出元素週期表)、愛因斯坦(在相對論方面的工作),以及弗朗西斯·克裡克和詹姆斯·沃森(因解開DNA的秘密)。

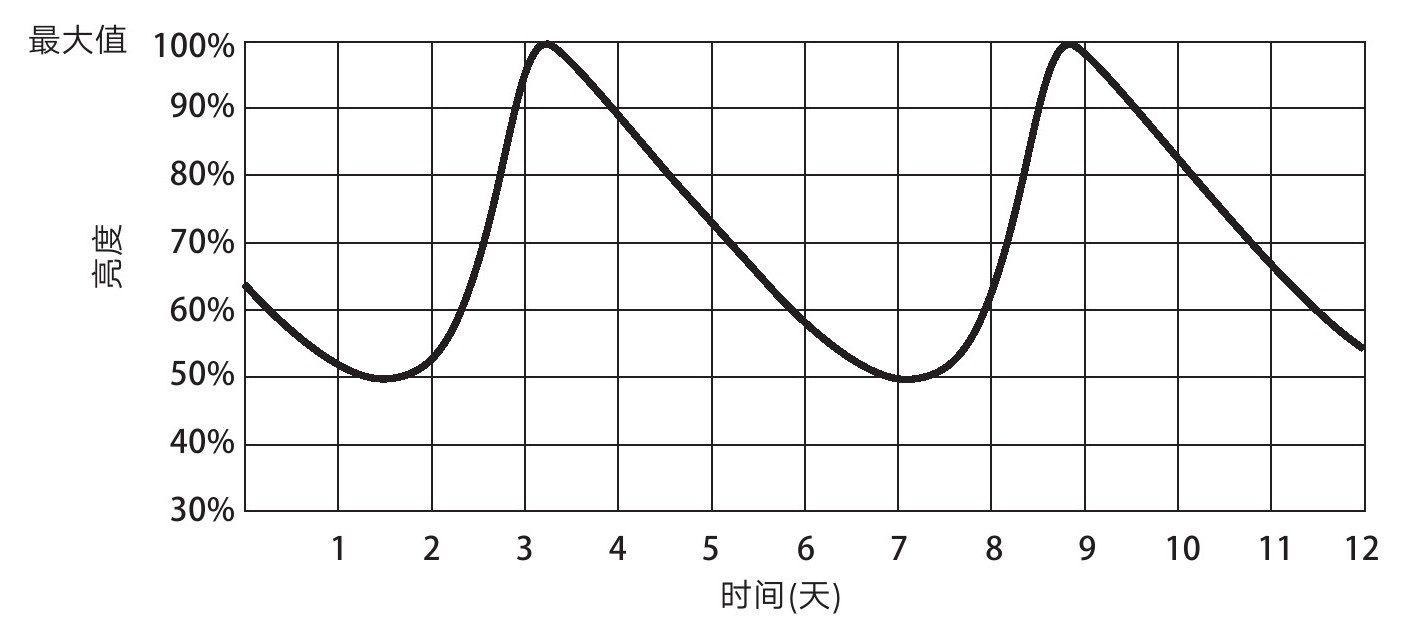

食雙星的現象是天文學史上的一個重大發現,但它在星雲這齣戲劇裡不起任何作用。可就是古德利克和皮戈特在1784年進行的一組觀察結果,最終解決了大辯論所提出的問題。9月10日那天晚上,皮戈特觀察到恆星天鷹座η(天桴四)亮度有變化。一個月後的10月10日,古德利克發現造父一的亮度也在變;此前沒有人曾注意到這些恆星的變異,但皮戈特和古德利克有一個用於檢測亮度微妙變化的訣竅。古德利克繪製了兩顆恆星的亮度隨時間的變化圖,表明天桴四的重複週期是7天,而造父一的週期是5天,所以二者與大陵五相比,變化週期明顯要長得多。讓天桴四和造父一變得更顯著的是它們在亮度變化上的整體形態。

圖41 造父一的亮度變化規律。這種變化是不對稱的,變亮時亮度上升迅速,變暗時亮度下降較慢。

圖41顯示了造父一的亮度變化圖。最顯著的特徵是缺少對稱性。與大陵五的圖(圖40)顯示出一系列的深窄、對稱的波谷不同,造父一在短短一天內就爬到峰值亮度,然後在超過四天的時間裡逐漸變暗到最低限度。天桴四的亮度變化顯示的也是類似的鋸齒狀或鯊魚鰭狀。這種模式不能由任何類型的食效應來解釋,因此兩位年輕人認為,必定是這兩顆恆星內在的某種東西造成了這種變化。他們決定,天桴四和造父一屬於一類新的變星,就是我們現在所稱的造父變星。某些造父變星是非常微妙的,如北極星,即北方之星。這是離我們最近的一顆造父變星。威廉·莎士比亞完全不懂這顆恆星的可變性質,他在《凱撒大帝》一劇中讓凱撒大聲宣佈:“但我像北方之星那樣是永遠不變的。”儘管這顆恆星表示北方這一點是永遠不變的,但它的光度在變化,它明暗變化大約每四個晚上為一個週期。

今天我們知道了造父變星內部所發生的變化,知道了是什麼原因導致了其不對稱的光變規律以及是什麼使得它區別於其他恆星。大多數恆星都處於一種穩定的平衡狀態,就是說,恆星巨大的質量總是傾向於在自身引力的作用下向內坍縮,但這種向內的力被恆星內部物質的巨大的熱能引起的向外的膨脹壓力抵消了。這有點像氣球。氣球就是處於一種外面的橡膠皮向內收縮與裡面的空氣壓力向外推的平衡狀態。將氣球在冰箱中過一夜,氣球裡的空氣冷卻下來,球內的氣壓減小,氣球收縮,從而達到一個新的平衡狀態。

然而,造父變星不是處在一種穩定的平衡態下,而是處於漲落狀態。當造父變星的溫度相對較低時,其膨脹力無法抵消引力,從而導致恆星收縮。這種收縮使得處於恆星核心區的燃料被壓縮,從而有更多的能量被產生出來加熱恆星,恆星受熱後又開始膨脹。在膨脹期間及膨脹之後,能量被釋放掉,於是恆星又開始冷卻和收縮,這個過程就這樣不斷地循環往復。關鍵是,收縮階段壓縮了恆星的外層,這導致它變得更加不透明,從而導致造父變星處於昏暗階段。

雖然古德利克不清楚造父變星的光變背後的解釋,但這種新類型恆星的發現本身就是一項偉大的成就。才21歲,一項新的榮譽就降臨到他頭上:他被任命為皇家科學院院士。但僅僅過了14天,這位才華橫溢的年輕的天文學家便撒手人寰。古德利剋死於肺炎,起因是在漫長的寒冷夜晚凝望天空的星星。他的朋友和合作者皮戈特感歎道:“這位非常寶貴的年輕人不在了,他不僅讓很多朋友感到遺憾,更將被證明是天文學的重大損失,因為他如此迅速地做出了這些發現就是明示。”職業生涯只持續了幾年,古德利克就為天文學做出了傑出貢獻。雖然他並沒有意識到這一點,但他對造父變星的發現將被證明是終止大辯論和宇宙學的發展關鍵。

在接下來的一個世紀裡,造父變星的星探們又發現了33顆具有不同的鯊魚鰭的變星。每一顆的亮度都有增減變化,有時週期不到一個星期,有時會長達一個多月。但是,有一個問題一直困擾著造父變星的研究,即主觀性。事實上,這個重要問題在整個天文學領域都普遍存在。如果觀察者在天空中看到某個東西,他們不可避免地會帶著一定程度的偏見來解釋它,特別是如果這種現象很短暫,對它的解釋還有賴於記憶。此外,觀察只能以文字或草圖的形式記錄下來,這兩者都不可能達到完美的精確度。

這以後,在1839年,路易斯·達蓋爾發明了銀版照相技術——一種用化學方法將影像印製在金屬板的方法。一時間,蓋達爾銀版法便風靡世界,人們排著隊前來拍照。伴隨每一項新的技術,都會有一些批評,正像《萊比錫城廣告商》對此歸結的那樣:“想捕捉短暫影像的願望不僅是不可能的……而且這一願望本身就是一種褻瀆。上帝按照自己的形象造出了人,絕沒有人造的機器可以固定上帝的形象。難道上帝應該放棄他永恆的原則,並允許一個法國人給世界一項惡魔的發明嗎?”

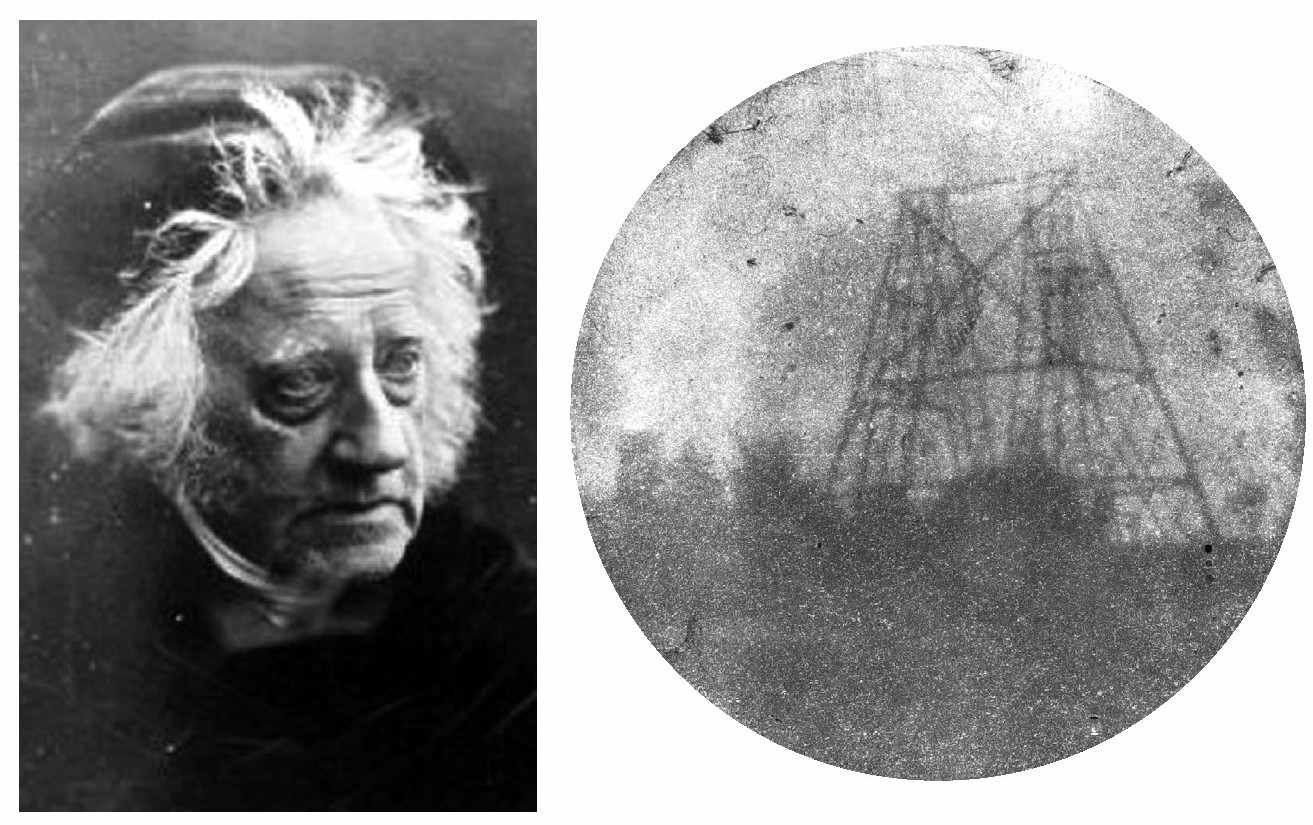

約翰·赫歇爾,威廉的兒子,皇家天文學會的現任會長,是最早採用這項新技術的人之一。在達蓋爾公佈這項發明後的幾個星期內,他便能夠複製整個過程,並在玻璃上拍得第一張照片(圖42),照片取材於他父親最大的望遠鏡,不久之後它便被拆除。他還對改善攝影工序做出過巨大貢獻,並創造了諸如“照片”“快照”,以及其他一些像“正片”和“負片”等攝影術語。事實上,赫歇爾只是將拍攝運用到極限,並在努力捕捉極其微弱的天體的過程中開發出新的攝影技術的眾多天文學家中的一位。

圖42 約翰·赫歇爾爵士,威廉·赫歇爾的兒子,由著名的人像攝影師朱莉婭·瑪格麗特·卡梅倫拍攝。右邊是由約翰·赫歇爾本人於1839年拍攝在玻璃上的第一張照片,取景於他父親的望遠鏡,圖33的銅版畫也取材於同一圖像。

攝影為天文學家提供了他們一直尋找的客觀性。當赫歇爾試圖描述一顆恆星的亮度時,以前他不得不這樣寫:“長蛇座阿爾法遠不如獅子座伽馬,也比金牛白塔弱。”這種模糊的隨筆現在可以由更加客觀和準確的照片來取代了。

儘管攝影有優勢,但傳統的保守主義者對這一新技術的影響卻持有一定程度的懷疑。素描天文學家就對新技術持謹慎態度,他們擔心這項技術會將純屬化學過程的人為痕跡作為新的屬性被引入到太空。例如,某些化學殘留物會不會有可能被誤認為是星雲?從今以後,任何報告的觀察結果都得被標記上是“肉眼看見的”或“拍攝的”,這樣其出處才是明確的。

一旦技術成熟,自然的保守主義論調便會平息下來。人們普遍認為,照片是記錄觀測的最佳方法。1900年,普林斯頓天文台的天文學家認為,照片提供了“一種永久性的、真實可靠且不帶個人的想像和假設上的偏見的記錄,它嚴重破壞了許多肉眼觀察記錄的權威性”。

照相術不僅對於準確、客觀地記錄觀察被證明是一項非常寶貴的技術,而且對於探測以前看不見的物體同樣顯示出其強大的力量。如果一架望遠鏡指向一個非常遙遠的對象,但到達人眼的光可能太微弱以至於無法被感知到,即使望遠鏡具有較寬的孔徑。然而,如果將眼睛替換為照相底板,那麼它可以曝光幾分鐘甚至幾個小時,這樣,隨著時間的推移,就能捕集到越來越多的光。人眼對光的吸收、處理和處置都是瞬間的事兒,然後它又從頭開始再來一遍,而照相底片可以持續累積光,經長時間積累建立起明暗對比度較強的圖像。