「每一個自我,都是神的創造。」

約翰·艾克利斯爵士

「我一生中有一件憾事,這就是我不是另外一個人。」

伍迪·艾倫

我們是誰?我們每一個人在我們意識的深處,都埋藏著一種強烈的自我意識。我們成長、發展,我們的思想和趣味發生變化,我們對世界的看法變動不居,新的感情時有出現。然而,在這一切變化的同時,我們從未懷疑我們還是同一個人。我們體驗了這些變化。這些體驗發生在我們身上。但是,具有這些體驗的「我們」又是什麼呢?這,就是長久未解的自我之謎。

跟別人交往時,我們通常把他們與他們的身體等同起來,而且在較小的程度上也與他們的個性等同起來。但我們卻以相當不同的方式看待我們自己。當一個人說「我的身體」時,他是把他的身體當作一種所有物,就像是說「我的住所」一樣。說到精神時,情況就不同了。精神不是一個人的所有物,而是一個人的所有者。我的精神不是一種所有財產,而是我本身。

於是,精神就被看作是體驗和感情的所有者,是思想的中心或焦點。我的思想和我的體驗屬於我自己,你的思想、體驗屬於你。用蘇格蘭哲學家托馬斯·裡德的話說就是:

不管這自我是什麼,反正它能思想,會思考,能做出決定,能行動,也能感受痛苦。我不是思想,我不是行動,我不是感覺;我是某種能思想、行動、受難的東西。1

神學家們把自我等同於難以捉摸的精神實在或日靈魂,這難道不是再自然不過的事嗎?況且,靈魂不在空間裡,因而不能拆開、散播,於是,自我的完整性也就有了保證。可以察覺到的「自我」的最基本的性質之一就是,它是不可分割的,是分立的。我是一個個人,我與你界限相當分明。

精神(或靈魂)的概念,正如我們在前一章裡所看到的那樣,是出名地晦澀難解,有時還自相矛盾。「我是什麼」?這個問題不容易回答。正如羅伊爾所指出的那樣,「我們一旦伸出頭去,查找以代詞『我們』命名的那些人時,那無緣無故的使人迷惑的事就來了。』2然而,要想理解永生,就必須解決這個問題。假如我死後繼續存在,那麼,我能指望那繼續存在的是什麼呢?

據大衛·休謨說,自我不過是一堆感覺而已:當我最接近我所謂的自我時,我總是碰上這種或那種感覺,如冷與熱,明與暗,愛與恨,痛苦與快樂。我在任何時候都會發現「自我」有某種感覺,而且,除了感覺之外,我也不會觀察到任何東西。3

假如照這種哲學觀點看問題,那麼,如果問「我是什麼?」回答就是「我是我的思想和感覺。」然而,這樣的回答讓人不安。難道沒有思想者,思想能存在嗎?又如何將你的思想同我的思想區別開來呢?而且,所謂「我的思想」究竟是什麼意思呢?實際上,休謨後來就其自我不過是一堆感覺的觀點,又這樣寫道:「更嚴格地省察關於自我的那一部分之後,我發現自己進了迷宮。」

不過,必須承認,自我的概念是模糊不清的,而感覺對形成自我的特質也是很有作用的,即便感覺不能完全解釋自我。自我的某些方面似乎是處在自身同一性的邊緣。例如,我們要到什麼地方去找(比喻意義上的「找」)情緒?換言之,你的情緒難道不是你整體的一部分嗎?眾所周知,情緒是很受物質的影響的,例如,血液的化學成分就影響情緒。激素不平衡能導致各種各樣的情緒紊亂。藥物能夠導致也能夠抑制多種精神狀態和情緒,任何飲酒的人都知道這一點。更厲害的是,大腦手術能夠導致一個人個性的重大變化。這一切,都使我們不樂意讓靈魂帶上太多個性的累贅。另一方面,假如一切情緒都被消除,那還會剩下什麼呢?基督徒或許贊成甩掉消極的情緒,但希望靈魂保留愛與敬神的感情。道德上中性的感覺,如厭煩、興致勃勃、幽默感之類,其去留則有待爭論。

人們更為關注的問題是記憶以及整個的時間感覺的問題。我們對我們的自我的看法,是與我們對過去的記憶分不開的。人們還不清楚假如沒有記憶,自我能否有任何意義。或許有人會說,一個患健忘症的人雖然可能對「我是誰」產生疑問,但他卻在任何時候都不懷疑有一個「我」,而那個「誰」是屬於我的。不過,這只是證明,健忘症患者並沒有完全失去記憶。比如,在使用日用品方面,如使用杯、盤、公共汽車、床時,健忘症患者並沒有困難。而且,他的短期記憶仍是完好的:假如他決定去花園裡散步,他是不會一到花園沒一會兒,就不知道他到花園是幹什麼來了。

假如一個人真是完全喪失了記憶力,連幾秒鐘以前的事也記不住,想不起來,那麼,他的自我意識就會完全崩潰。他甚至連動作連貫也做不到。他的身體動作不會有任何意識來協調。他完全不能理解他的感覺,也不能將他對周圍世界的感受理出頭緒。他自己這一整個的概念與他所感覺到的世界之間的區別,也將會混亂。他將看不出各個事件的規律性或模式,連續性的概念,尤其是他自身的連續性概念也不能維持了。

因而,我們之所以能感到自身同一性,之所以每天能認出我們自己不是別人,在很大程度上是因為我們有記憶。我們在一生中。都駐在同一個肉體之中,但肉體可能發生相當的變化。肉體中的原子因新陳代謝活動而有條不紊地被取代,肉體成長、成熟、衰老、最後死亡。我們的個性也會有大變化,然而,儘管我們在不停地變形,我們仍然相信我們依然是同一個人。假如我們不記得我們先前的狀況,那麼,「同一個人」這個概念除了表示肉體的連續性之外,還會有什麼意義呢?

我們現在不妨設想,有一個人自稱是拿破侖再世。假如他長得不像拿破侖,那麼,可以用來判定他的說法真偽的唯一標準就該是他的記憶。拿破侖最喜歡的顏色是什麼?在滑鐵盧大戰之前,他有什麼感覺?他該講出一些關於拿破侖的具體的(並且是完全可以證實的)事來,然後,你才能相信他真是拿破侖再世。然而,假如這人說他已完全喪失了關於他的前世的記憶,只記得他是拿破侖,那你該怎麼辦?他說「我是拿破侖」這話有什麼意義呢?

他很可能會跟你爭辯說,「我的意思是,儘管我的肉體、我的記憶、還有我全部的個性現在都屬於約翰·史密斯,然而,約翰·史密斯的靈魂的確就是已故的拿破侖·波拿巴的。我以前是拿破侖,現在是史密斯。但拿破侖和史密斯都是同一個我。只是我的特徵改變了。」他這話難道不是胡言亂語嗎?要想把一個人的精神與另一個人區別開來,不就是要看他的個性和記憶嗎?若說存在著某種可能轉移的標記,即靈魂,而靈魂除了表現為一種神秘的記號之外又沒有什麼特性,那麼,這樣的活便是毫無意義的猜測。要是有人否認有這樣一種標記,那該怎麼反駁他呢?假如真有這樣的一種標記,我們豈不可以說萬物都有靈魂了嗎?植物、雲彩、岩石、飛機豈不都有靈魂嗎?有人很可能說,「這機車看上去是一台普通的內燃機車,但它實際上帶著的是史蒂文森的那台火箭號機車的靈魂!儘管二者式樣不同,材料不同,這內燃機運行時一點也不像那火箭號機車,但它確實就是那台火箭號,只不過結構、外表、設計完全不同罷了。」這樣的空洞的話有什麼用處呢?

我們可以再舉一個比拿破侖再世更平實的例子。假設一位親密好友接受了一場大手術,手術後面容體貌完全改觀,認不出來了。你怎麼知道他與手術前的那個人是同一個人呢?假如他告訴你他先前的事,讓你想起以前的一些小事,還有以前你與他之間的私下談話,而且,他還表現出他對以前的情況瞭如指掌,那麼,你就會得出結論說,他的確就是你以前的那位親密好友。「沒錯,就是他,別人不可能知道那些事。」但是,假如那場大手術也使你的這位朋友失去了很多記憶,或乾脆損壞了他的記憶,那麼,你就很不容易判斷他是誰了,假如他一點記憶也沒有了,你就沒有任何根據說眼前這個人是你的朋友(有點根據的話也是他身上還殘留了一些原先的體貌特徵)。實際上,一個人假如沒有任何記憶能不能算是個人還不清楚,因為他一點具有連續性的特徵也沒有。假如他沒有如個性之類的連續性特徵,我們通常就不能把他看成是一個「個人」。沒有記憶的人對外界的反應或者是完全沒有規律的,或者是純粹的刺激反應,因而,他的行為跟一個程序沒編好的自動裝置沒什麼兩樣。

在這裡我們看到,相信人死後靈魂繼續存在的二元論者面臨著明顯的困難。假如靈魂得靠大腦來儲存記憶,那麼,肉體死後,大腦怎麼還能記事呢?假如肉體死後,靈魂什麼也記不住了,我們又怎麼能說它跟某一個人是同一的?是不是可以認為,靈魂有某種非物質的替代記憶系統,這記憶系統與大腦平行地發揮作用,但離開了大腦也照樣能工作?

有人為了試圖擺脫這種難題,主張靈魂是超越時間的。靈魂不在空間之中,同樣,它也不在時間之中。但這麼一來,又引起了一大串難題,我們在前一章裡已經看到了。

假如我們注意一下很多哲學家的一個觀點,我們似乎就能接近於理解自我。哲學家們的觀點是:人類的意識並非僅僅是由知覺構成的,而是由自覺構成的。我們知道我們知道。1690年,約翰·洛克就強調指出,「誰想感知什麼事,而對他自己有感知這一點卻沒有感知,這是不可能的。」4牛津的哲學家J·R·盧卡斯也持有相同的觀點:

說一個有意識的人知道某事,這不僅是說他知道該事,也是說他知道他知道,而且他知道他知道他知道……意識之所以會出現悖論,這是因為一個有意識的存在能夠知道自己,也知道其他的事物,然而它卻不能被解釋為可分的。5

同樣,A·J·艾耶爾也寫道:「人們很想把人的自我看成是中國的套盒,每一個盒都俯視著套在它裡面的那個盒。」6

要想解開精神之謎,自指(self-reference)的性質無疑是一個關鍵。在普裡高津的耗散結構裡,我們已經看到了反饋和自聯結(self-coupling)的重要性。耗散結構具有自組織的能力,而自然界中似乎存在著從無生命到有生命到有意識這樣一個複雜性和自組織的等級排列。但在這等級排列之中還隱藏了另一個等級排列,這就是上一章裡所討論過的概念層面之分。生命是一整體概念,而還原論者的觀點只揭示了我們身體中的無生命的原子。同樣,精神也是一整體概念,是屬於另一個描述層面的東西。我們不能通過大腦細胞來瞭解精神,正如我們不能通過構成細胞的原子來瞭解細胞。在大腦細胞之間尋找智能或意識是徒勞的。在腦細胞的層面上,意識的概念是無意義的。那麼,自知的屬性顯然是整體性的,在大腦具體的電化學機制中是找不出來的。

對自指的研究總是碰上悖論,不僅是在自知這一哲學問題上,而且也在藝術上,甚至在邏輯和數學層面上都碰上了悖論。古希臘學者埃庇米尼底斯使人們注意到自指陳述的問題。通常,我們認為每一個有意義的陳述或是為真,或是為偽,二者必居其一。但我們且來看看埃米尼底斯的命題(我們稱之為A),其命題可翻譯如下:

A:本陳述是偽的。

A是真是偽呢?假如是真,可陳述本身卻說它是偽的;假如是偽,那陳述肯定就是真的。但A不可能同時又真又偽。因此,A是真還是偽這個問題是沒有答案的。

我們在第三章裡所見到的羅素的悖論,也與此類似。二者都是由說得通的陳述或概念組成的悖論。只是這些陳述或概念套成環,指向它們自己,就出現了荒謬。A還有一個形式:

A:下面的陳述是真的。A1

上面的陳述是偽的。A2

在這個形式中,A1和A2這兩個陳述單獨看都是完全平鋪直敘,毫無悖論的。但二者一連結起來,組成一個自指的環,再看上去就成了沒有邏輯意義的東西了。

在他那本著名的書中,霍夫斯塔特指出了荷蘭藝術家M·C·埃捨爾如何在其作品中戲劇性地表現了「局部」有意義的概念圈成了「全局的」悖論。例如,在《瀑布》這幅畫中,假如我們順著圈中的水流看下去,水流在每段路上似乎都是完全正常的、自然的,但最後,我們突然驚訝地發現,我們又回到了開始的地方。作為整體來看,整個的圈顯然是不可能的,但圈上的每一段卻都「沒問題」。呈現悖論的是全局的或整體的方面。霍夫斯塔特在巴赫的賦格曲中也發現了相應的音樂「怪圈」。

一些關注數學邏輯基礎的數學家和哲學家,對自指的問題進行了深入的探討。其中最驚人的成就很可能要算德國數學家庫爾特·哥德爾所證明的一個結果,叫作「不完備定理」。霍夫斯塔特的書的貫穿性主題,就是這個定理。哥德爾的定理,起因於數學家們試圖將推理過程系統化,以便為建立數學大廈清理好基礎。例如,羅素的悖論就起因於試圖以一種盡量普遍和盡量不明確的方式使眾多的概念分屬不同的「集」,以便使概念組織起來。他的這一努力導致了災難。

哥德爾偶然想到了用數學符號來編排陳述。這種做法本身並無新奇可言。任何一個看過枚舉簡算的人都會做。哥德爾所探索的新奇的東西是用數學來編排關於數學的陳述,這就又出現了自指。於是,很可能是必然的,類似於埃庇米尼底斯悖論的東西出現了,不過這次是一條關於數學的陳述,實際上是關於那老掉牙的數字1,2,3,……的陳述的。哥德爾在其定理中證明,總是有一些關於數字的陳述,這些陳述在一有限的公理集的基礎上,永遠也不能被證明為真或為偽。甚至在原則上也不能證明(就像上面所說的A一樣)。所謂公理,就是你不加證明就假定為真的東西,如1=1。這就是說,即使像數論這樣相對簡單的一個數學系統也具有一些性質,這些性質不可能在一有限的公理集基礎上被證明(或被否證),不管那些公理有多麼多,多麼複雜!

哥德爾的不完備定理的重要性在於,它通過把主體與客體混在一起,證明了在邏輯分析的基本層面上,自指能夠導致悖論或不決。這定理現在也被認為是意味著,一個人永遠也不能瞭解他自己的精神,甚至原則上也不能瞭解。霍夫斯塔特推測道;「哥德爾的不完備定理很有那個古代童話的味道。那童話警告人們說,尋求自我認識就是踏上……永遠也完結不了的旅程。」7

哥德爾的定理也被人們用來說明精神的非機械性質。在一篇題為「精神、機器和哥德爾」的文章中,盧卡斯斷言人的智能是計算機永遠也達不到的:「在我看來,哥德爾的定理證明了機械論是錯誤的,即精神是不能像機器一樣解釋的。」他的這一論點的核心是,我們人能夠發現數學上關於數字的真實,而按照程序在一有限的公理集範圍內工作的計算機則因受哥德爾定理的制約,不能證明我們所能發現的真實。

不管我們建造的機器有多麼複雜,它都受制於哥德爾程序,發現某一公式在這一系統中不能證明。該公式機器不能證明為真,但人運用智力卻可以看出它是真的。因此,用機器來作為精神的模型仍然是不適當的。8

無疑,很多人覺得,把精神的尊貴地位建立在難解的數學上,這就讓人覺得難受。這是因為,平時被提出來作為非機械的精神或「靈魂」的證據的,是像愛、審美力、幽默之類的品質。總之,人們根據若干理由批駁了盧卡斯的觀點。例如,霍夫斯塔特就指出,實際上人類心智發現複雜的數學真實的能力是有限的,因而一個人仍可以為一台計算機編製程序,使這台計算機能夠證明一個特定的個人就數學所能發現的一切。而且,人們也很容易認識到,我們碰上了埃庇米尼底斯型的陳述,就會像計算機面對哥德爾不完備定理一樣束手無策:建構涉及史密斯的關於世界的邏輯真實是可能的,但這些邏輯真實永遠也不能被史密斯證明!

正如前面所強調指出的那樣,意識、自由意志的印象以及自我感都涉及自指的成分,因而都可能有悖論的方面。一個人感覺到什麼時(比如,感覺到一個物體),按定義講,觀察者是外在於觀察的客體的。儘管他被某種感覺機制與被觀察的客體聯繫起來,但是,在內省時,也就是說一個觀察者觀察他自己時,主體和客體就以一種最令人迷惑不解的方式重合起來。這就好像是觀測者同時既在他自身之內,又在他自身之外。

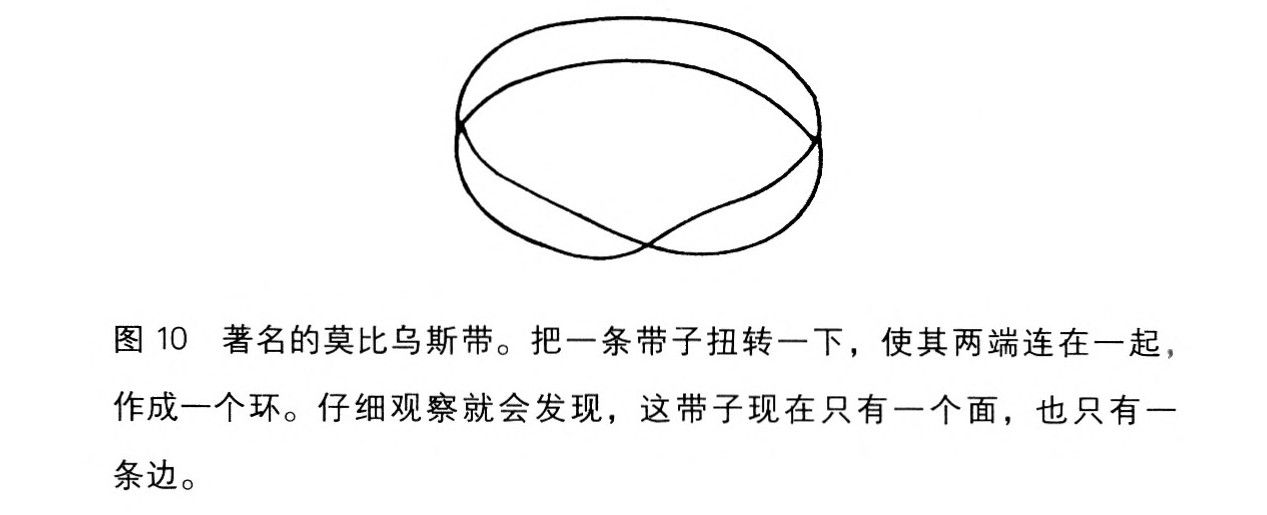

這一奇妙的精神拓撲結構也可以用一些奇妙的圖形表示出來。例如,我們可以看看有名的莫比烏斯帶。把某種帶子扭轉一下,使它連成一閉合的環。在該帶子的任何一點,似乎都有內面和外面。但是,假如你沿著已成環的帶子看一遍,就會發現實際上它只有一面。局部地看,似乎有內外之分(相當於主體和客體),但從全局看則只有一面。

關於自指的另一個啟發性的圖形是由霍夫斯塔特提供的,用的是他那怪圈語言:

我認為,對大腦的「顯現性」現象——如想法、希望、意象、類比、最後還有意識與自由意志——進行解釋的基礎在於一種怪圈,也就是兩個層面的相互作用,上面的層面反求於下面的層面,並影響它,同時,又被底下的層面所決定……自我一旦有能力反映它自己時,自我也就產生了。9

上述探求更好地理解自我的所有方案都有一個主要特點,就是承認等級層面是纏在一起的。由大腦細胞與其電化學機件構成的硬件支持著思想決策之類的軟件層面,而思想、決策之類反過來與神經層面聯繫起來,因而修正並維持自己的存在。想把大腦與精神、肉體與靈魂分離開來的企圖,是因為沒有搞清這兩個層面是纏在一起的(用霍夫斯塔特的話說,就是二者是「纏結為一體的等級」)。搞這樣的分離是無意義的工作,因為使你之所以為你的,正是這層面的纏結。

引人注目的是,現代基督教教旨早就走向把大腦和精神看成是不可分離的整體,而且向這個方面走得相當遠。現代基督教教旨強調,通過基督,整個的人得以復活,而不再像傳統的觀念所認為的那樣,復活就是不死的獨立的靈魂卸去其物質對應物,在某個場所以離體的形式繼續存在。

然而,人們就精神所談的一切並不僅限於人。科學似乎找不到證據證明人身上有特殊的神性,人們也看不到任何基本的理由來說明,為什麼一台先進的電子計算機不能夠在原則上與我們一樣具有意識感。這當然不是說計算機有靈魂,而是說糾結層面的複雜纏繞產生了我們所認為的精神,這種複雜纏繞在各種各樣的系統中也能發生。

然而,自我還有一個方面與低層面的確定性的描述相矛盾,這一個方面就是意志。所有的人都相信,在有各種各樣的行動方案時,他們在某種有限的程度上能夠進行選擇。這種明顯的引發行動的自由能夠編製成程序,輸入計算機嗎?

霍夫斯塔特說,在原則上我們能夠做到這一點。他把我們所具有的自由意志感說成是自知和不自知的微妙的平衡。霍夫斯塔特說,把適當程序的自指結合進計算機的程序裡,像有它自己的自由意志一樣計算機也將會行動起來。他試圖將自由意志與哥德爾式的不完備說成是一回事。說任何一個能監測自己內部行動的系統都必然會有這種不完備(在第十章裡,我們將更深入地探討自由意志和決定論的問題)。

我們且來設想有一個人,通過上述的論述,相信了人的大腦是極其複雜而精巧的電化學機器,而其他類型的人造機器,如計算機之類,也可以通過程序而具有自由意志和像人一樣的感情。相信了這些,是不是就貶低了人的精神?再回想一下「不過……」的圈套吧。說大腦是機器,這並不否定精神與感情的實在。精神和感情的實在指的是高一層面的東西(和蟻群、小說的情節、鋼絲鋸的鋸齒圖形、貝多芬的交響樂)。說大腦是機器,這並不一定意味著精神不過是機械過程的結果而已。若說大腦的活動具有確定性,因而自由意志便是虛幻的東西,這種說法的謬誤,如同說生命的深層基礎是無生命的原子作用,因而生命便是虛幻的一樣。

若干科幻作家描寫了具有精神的機器,其中最著名的是艾薩克·阿西莫夫關於機器人的短篇小說,還有阿瑟·C·克拉克的長篇小說《2001年:太空奧德賽》。有些作家還進行了更為深入的分析,他們描繪了「精神移植」,試圖澄清自我的定義。

例如,可以設想一下,假如你的大腦被取出,放入一個「大腦維持系統」,但仍是通過某種無線電通訊網與你的身體聯繫在一起,在這種情況下會發生什麼事?(當然,這種事是目前可以預見的技術所完全做不到的,但在邏輯上沒有任何理由說它不可能做到。)你的眼、耳以及其他的感官仍是同以往一樣發揮著作用,你的身體也可以毫無阻礙的活動。在這種情況下,實際上一切仍同往常一樣(可能你會覺得有點頭輕!),只不過你可以俯視你的大腦。現在的問題是,你到底算是在哪裡?假如你的身體乘火車出去旅行了,你的感覺就是一個人在旅行,這感覺與你的大腦仍在頭顱中時是完全一樣的。你肯定會感覺著你是在火車上。十

假如我們現在設想你的大腦被移植到另一個人的身體上,難解的問題可就多了。到底說你有了一個新的身體對呢,還是說那新的身體有了一個新的大腦對?你能夠認為你自己仍是同一個人,只不過是有了一個不同的身體嗎?或許你可以這麼說。但要是那身體是異性的或是一動物的呢?你之所以為你,你的個性,你的能力,等等,在很大程度上是與你身體的化學和物理狀況聯繫在一起的。假如在移植過程中你的記憶被消除了,那會發生什麼事呢?那時,說那個新的人仍然是你還有什麼意義嗎?

假如考慮到自我的複製,就會出現新的問題。且設想你大腦的全部信息被放進某處的巨型計算機裡,你原先的身體和大腦死亡了。是不是你仍然活著,活在計算機裡?

把精神存入計算機的設想,使人覺得有可能將你在其他的計算機裡製成多個復本。當然,已有很多文獻涉及「多重人格」。所謂多重人格指的是精神紊亂。患這種紊亂症的人,其大腦左、右兩半球之間的聯繫被切斷,導致出現一些精神狀態,大致來說就是,左手不知道右手在幹什麼。

儘管某些這樣的設想似乎很可怕,然而,這些設想也確實顯現出我們有希望能夠從科學的角度來理解永生,因為這些設想強調的是,精神的主要成分是信息。使我們成其為我們的,是大腦之內的模式,而不是大腦本身。貝多芬的第五交響樂在樂隊停止演奏時依然存在,同樣,把大腦中的信息轉移到別處之後,精神可以照樣存在。我們在上面考慮過如何能在原則上將精神移入計算機。但假如精神基本上就是「有組織的信息」,那麼,表達信息的媒介就可以是任何東西,用不著必得是某一特定的大腦,或乾脆用不著大腦。因此,我們並不是「機器中的靈」,倒更像是「電路中的信息」,而這信息是超越其表達方式的。

麥克埃用計算機語言表述了上面的觀點:

假如一台正在完成某一給定程序的計算機著了火,燒燬了,我們肯定會說,這程序的具體體現完蛋了。但是,假如我們想使這同一個程序再有一個新的體現,那肯定不必把那燒燬的計算機再搶救過來,甚至也不必重複先前的機制。任何一個能動的媒介(甚至可用鉛筆和紙張來完成程序)若表達了與原先的程序同樣的結構、同樣的關係序列,在原則上都可以體現那原來的程序。(11)

有了這個結論,那麼,「程序」是否可以在另一個身體裡重新運行(再世),或在一個我們覺得不屬於物質宇宙的系統中重新運行(在天堂?),以及「程序」是否只是在某種意義上被「儲存」起來(處於中間過度狀態)?這一類問題,就成了開放性的問題了。就對時間的感覺來說,我們將看到,只有在程序正被完成的時候,如同一部交響樂正被演奏,時間之流才能被賦予任何意義。程序的存在,如同一部交響樂的存在一樣,一旦被創做出來,其存在基本上就是非時間的了。

本章所說的是,認知科學方面的研究已越來越強調人與機器的心智具有相似性,這種強調對宗教具有多重的含義。一方面,認知科學方面的研究沒有給傳統的關於靈魂的概念留出多少地盤;另一方面,這些研究又為人死後繼續存在留出了可能性。

因為精神是複雜的,所以,通常不在物理學的框架中對精神進行研究,因為我們已經看到,物理學在還原論的層面上對簡單的、基本的東西處理得最好。然而,新物理學有一個重要的領域在基本層面上已被精神所侵入,使得物理學家們大為不解。那個領域被稱作量子論。量子論引導我們進入了艾麗絲的奇境世界,而這世界正是對直穿過傳統的宗教框架。