新達爾文主義還原論的興起及其受到的抵制

我們都是生存著的機器——是被胡亂編程寫出的機器人,為的就是保護基因這一自私的分子。

——理查德·道金斯(Richard Dawkins),

《自私的基因》(The Selfish Gene,1976年)

我們都是生物性的,我們的靈魂不能自由地飛翔。

——E.O.威爾遜(E.O.Wilson),

《論人性》(On Human Nature,1978年)

雖然我們是自然無法分割的一部分,但不能因此否定人類的獨特性。

——史蒂芬·傑伊·古爾德(Stephen Jay Gould),

《人的不可測量》(The Mismeasure of Man,1981年)

沃森和克裡克的模型大獲成功。

對雙螺旋的不斷闡釋強化了一種假設,即雙螺旋結構就是達爾文謎團中缺失的那一塊:是遺傳特徵的機制,是孟德爾發現的基因的載體和引擎,是生命的基石。儘管還有許多仍待研究,但是到了20世紀60年代,關於生命的最大謎團似乎已經有了答案。「遺傳特徵的終極秘密在於DNA分子的螺旋狀結構以及原子複雜的排列方式,」1965年10月刊《生活》(Life)驚歎道,「科學家已經能夠讀懂基因代碼了……一旦我們讀懂了,我們也就可以學著去『寫』——也就是說,給基因下達指示——以DNA代碼的形式。當這一天到來時,人類的力量就真的堪比上帝的力量了。」堪比上帝的力量,也就是說,有能力創造。「宇宙中不曾存在的或人類不曾想像到的生物」,或「新的人類……他們更適應在木星表面或大西洋海底生存」。或者,簡單地說,就是理想中的人類:通過對DNA的操控,「強化人類的優點,同時消除缺點」。1

我們幾乎沒有察覺到,DNA擁有決定我們是誰、而不僅僅是我們是什麼的力量。甚至在沃森—克裡克模型出現之前,這種想法就已經隨著一個研究領域而產生了:群體遺傳學。

群體遺傳學與20世紀三四十年代的「現代綜合論」緊密相連。「現代綜合論」試圖協調細胞研究與有機生命的宏大圖景之間的關係,協調整個物種的歷史與微生物學單個發現之間的關係。在這10年間,T.H.摩根和他的團隊在繪製果蠅的基因圖譜,英國生物學家兼統計學家羅納德·費希爾(Ronald Fisher)在計算這些基因在每一代中出現的概率。費希爾的雙胞胎兄弟在出生後不久就夭折了;費希爾曾在劍橋學習數學,但對生命科學更感興趣——與朱利安·赫胥黎、恩斯特·邁爾以及英國數學家、生物學家J.B.S.霍爾丹(J.B.S.Haldane)等人被讚譽為現代綜合論的創始者。20世紀30年代,費希爾提出並捍衛自己的觀點。他認為,特定基因信息由親代傳給子代的可能性是可以估算出來的,且可以由估算結果得到一個更基本的結論:這一數值可以估算出哪個個體可能存活,哪一個可能死亡。2

這是範式轉移式的觀點。一個世紀前,「生存的意願」被認為是人類本質的一部分。但這是一個不可言喻、無法計算的因素,是一種生存的「本能」,不能簡化為物理學因素。(事實上,現在的認識與之相比也沒太大差別。)

但是費希爾又提出生存意願的量化解釋——該解釋以化學為基礎,而不依賴於人類自由的心靈。生存的意志(「適應性」,按照達爾文的話說)與身體而非精神有關,與器官而非決心有關。它取決於基因的特定組合方式,費希爾設想這些基因的運作方式,認為它們並不是像化學實驗室中的氣體分子那樣隨機組合、配對和複製。

基因的組合可能會為生物帶來更長的爪子、更強壯的肌肉、更容易隱蔽自身的色彩,或者令生物免於死亡的某種特性。上述四種特徵都是基因組合的產物;如果你的數學足夠好,你可以將它們全部預測出來。膽量,就像尖銳的牙齒一樣,是基因帶來的特徵——而非神靈給予的品質。擁有好的數學能力,你就可以預測出膽量或尖銳的牙齒在後代中出現的頻率(也可以非常粗略地估算出將在哪一代出現)。群體遺傳學試圖做到:計算基因變異何時會以生物外觀改變或行為改變的形式表現出來,然後將預測結果與植物群、動物群或(甚至是)人的現有特徵進行比較。3

群體遺傳學是一個難以捉摸的、眾聲喧嘩的新興領域。群體遺傳學的早期研究者們的研究基於如下假設:等位基因(基因的一種形式,位於染色體的特定位置)可以被親代傳給子代;豌豆的圓粒這一性狀是由一種等位基因控制的,同樣,橢圓粒或皺皮粒也是由相應的一種等位基因控制的。而這些性狀將出現在哪一代,這個概率很大程度上遵循了某個數學模型。J.B.S.霍爾丹在1938年寫道:「目前,人們也許會說進化論的數學理論正處於一個尷尬的位置;大多數生物學家對它不感興趣,因為它的數學專業性太強,而大多數的數學家對它也不感興趣,因為它的數學專業性不夠強。無論如何,我們有理由認為,在隨後的50年,它將會發展成為應用數學中的一個重要分支。」4

霍爾丹本人已經投身於進化論數學理論的建設中。甚至在弄清楚遺傳信息是如何傳遞給子代之前,他就已經做出了理論推斷,認為我們生存的意志與我們保全自身某些等位基因的願望有關。當被問到他是否願意犧牲自己,讓自己的雙胞胎兄弟活下來時,霍爾丹給出了一個數學家式的答案。「我不願意。」他回答道。這段對話廣為人知。「不管是兩個親兄弟,還是八個堂兄弟。」二者所保留下來的遺傳物質的數量都是一樣的。5

沃森—克裡克模型面世後,人們對「遺傳物質」有了更清晰的理解:生存的意志與保護和傳遞特定DNA序列的願望有關。20世紀60年代初,英國生物學家威廉·D.漢密爾頓(William D.Hamilton)提出,DNA的保存也許可以解釋人類的無私行為,比如自我犧牲。他的這一假設被稱為「漢密爾頓法則」,指出利他行為總是發生在親緣關係接近的生物群體中;當一生物為另一生物犧牲自我時,一般而言,二者具有相同的基因。當鳥媽媽不顧自身安危,引誘一隻貓使其遠離鳥巢時,這一自我犧牲行為的真正受益者不是巢中的幼鳥,而是鳥媽媽的DNA,因為DNA已經被複製進入了幼鳥體內,鳥媽媽必須要保護它的DNA。

漢密爾頓指出,這一理論就可以對蜜蜂和螞蟻的奇怪行為做出解釋:雌性為了保護它們的姐妹,可以犧牲自己的幼蟲。蜜蜂和螞蟻擁有一種特定的DNA複製方式,被稱為「單倍二倍性」(haplodiploidy)。一些卵子不經過受精的步驟便發育為成蟲;這些卵子(非常奇怪)會發育為雄性後代,而受精的卵子則會發育成雌蟲。因此,雄蟲只有一套染色體,而雌蟲有兩套染色體——這就意味著雌蜂和雌蟻與它們的姐妹所共有的基因要比與後代共有的基因更多。6

漢密爾頓斷言,這就是為什麼螞蟻會和自己的姐妹分享食物,卻不在乎後代餓死。利他行為的概率及其潛在的受益者可以通過計算兩種生物所共有的DNA的數量得知,這就是利他主義的數學模型。

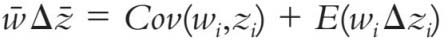

幾年後,美國化學家兼遺傳學者喬治·羅伯特·普賴斯(George Robert Price)提出了一個可以預測利他行為的公式——普賴斯方程式,表達的是親代遺傳物質與成功存活的子代的遺傳物質之間的關係。方程式為:

w代表生物體身體的健康情況,z代表一種非同尋常的特點,可以通過z來預測某種可測特徵是否會在子代中出現。「這是對所有情況下的進化變化的準確、完備的描述。」進化生物學家史蒂文·A.弗蘭克(Steven A.Frank)如是說。(這個公式面世後不久,普賴斯就改信基督教了,並將自己大部分財產贈給了無家可歸的人和窮人;五年後,他自殺了。)7

1976年,牛津大學生物學家理查德·道金斯出版了《自私的基因》(The Selfish Gene)一書。該書結合漢密爾頓法則、普賴斯方程式和群體遺傳學觀點,得出了一個宏觀的解釋:一個無所不包的科學解釋,它可以解釋一切有機體,包括我們自身。「當一個星球上擁有智慧的生物第一次明白它存在的原因時,它就成熟了。」道金斯在開篇說道。智慧生物所明白的那個原因非常簡單:我們進食,睡眠,性交,思考,書寫,建造航天器和武器,犧牲自我或犧牲他人,這一切都是為了保全我們的DNA。自然選擇發生在最基礎的分子層面上;我們的機體不斷進化,就是為了保護和繁殖我們的基因,而基因是極其冷酷自私的分子,它們只為保證自身的存活。8

這並非是令人欣慰的世界觀,《自私的基因》一書激起了相當大的騷動。但是道金斯的結論只不過是根據達爾文自然選擇邏輯推理出來的,並結合了群體遺傳學和微生物學前幾十年的觀點。

當然不是他「首先提出了這個觀點……即機體只不過是基因進化的機器」(一本科學書籍上當時是這麼聲稱的),就像並不是沃森和克裡克「發現」了DNA一樣。實際上,1975年,也就是《自私的基因》出版前一年,生物學家E.O.威爾遜就斷言(在他的《社會生物學》第一章中):「有機體不過是DNA用來製造更多DNA的方式。」但是道金斯擅長寫作,工於修辭;《自私的基因》一書以極其簡練的語言闡釋出了上述觀點的內涵,非專業讀者和學習生命科學的學生都能讀懂。該書出版時,進化生物學家安德魯·裡德(Andrew Read)還是一位博士研究生,他曾說:「智慧的框架已經存在,《自私的基因》一書使其更加明確,且不可能被人們忽視。」9

※

美國生物學家E.O.威爾遜緊隨著道金斯的腳步。

20年前,威爾遜曾證明火蟻複雜微妙的行為模式實際上是基於化學信號,並因此贏得了聲譽。昆蟲學家曾努力研究火蟻是怎樣進行清晰的信息交流的(它們是互碰觸角,還是彼此碰擊身體?或是釋放什麼其他的信號?)一個可能的解釋是,螞蟻釋放出化學信號,但是沒人知道它們是怎麼做到的。那時剛剛30歲的威爾遜剛拿到博士學位,他一直在用火蟻做各種奇怪的實驗。(「不控制變量的實驗,」他後來這樣稱呼它們,「快速且草率……只是為了看看能否發生一些有趣的事。」)他試圖利用一塊強力磁體讓一隊行進中的螞蟻轉向。(「螞蟻根本就沒有反應。」)他曾冷凍螞蟻群,也曾偷換蟻後以弄清楚是否能將不同的蟻種混合在一起;後者真的奏效了。他取出了工蟻腹部的所有主要器官(大多數的器官比細線還要細),試圖從中找到那個釋放理論上的化學信號的器官。10

其中一個器官「杜氏腺」剛好位於螫針上方,「肉眼基本上是看不到的」,有可能就是這個器官。威爾遜用解剖了的杜氏腺標記出一條路徑,其他的火蟻紛紛湧出巢穴,跟隨而來。威爾遜證明了信息素的存在;信息素是一種化學物質,不僅僅可以指引生物行為,還可以強化、刺激和改變生物的行動。

行為由化學決定,這成了威爾遜有機生命探究的基石。他逐步形成的學科基本思想是學科還原論;從物理學和化學得到的觀點是一切人類知識的基礎,可以通過實驗進行證明,也可通過計算加以證實。生物學就以此為基礎,生物學定律是直接從物理學和化學定律中得出的。社會科學——心理學、人類學、行為學(自然動物的行為)和社會學——都漂浮在「堅固的」科學之上,並完全依賴於這「堅固的」科學。11

20世紀60年代初,威爾遜偶然瞭解到了漢密爾頓關於有機體DNA保護的研究,這一理論現在被稱為「親緣選擇」。「我為之著迷,」威爾遜後來寫道,「為親緣選擇的原創性及其所承諾的闡釋力所著迷。」他繼續研究昆蟲行為,他——和道金斯一樣——將生物化學發現、群體遺傳學、親緣選擇與自己的實地觀察相結合,並據此撰寫了兩部作品,這兩部作品後來都成了經典。《昆蟲社會》(The Insect Societies,1971)認為,蟻群的運作方式就像一個有機體一樣,有所分工,為集體犧牲個體,每隻螞蟻與其說是一個個體,還不如說是集體的一部分,是大機構中的小成員;這整個種群的行為可以通過物理學和化學因素來進行解釋和預測。12

1975年,威爾遜又出版了他的《社會生物學——新的綜合論》(Sociobiology: The New Synthesis)一書,該書將上述觀點延伸到了各個群落,包括我們的社會。人類行為與蟻類行為一樣,是實際需求的結果,而不是什麼超然的現象。即使是那些看似無形的感覺和動機(憎惡、喜愛、後悔、恐懼)也是

受到來自下丘腦和大腦邊緣系統中情緒管控中心的約束和塑造……我們不禁要問,下丘腦和邊緣系統是如何構成的呢?它們是經過自然選擇進化而成的……下丘腦和邊緣系統的結構是為了永久地保護DNA。13

我們常常被懊悔或利他主義的衝動或絕望等情緒淹沒,這是因為我們的大腦(獨立於我們的意識認知)正在以保護我們的基因的最佳方式接觸我們周圍的環境。

然後,「社會生物學」就試圖將人類社會僅僅理解為生物衝動的產物。倫理道德、哲學、社會學、心理學,威爾遜預言這一切都會讓路於真正的科學,而真正的科學最終歸結於分子生物學。

傳統知識中認為行為學是行為生物學的核心的、統一的領域。它包括對動物的整套行為模式、同伴行為和比較心理學的自然研究。這兩種說法都不對;二者都注定了要被肢解,一端是神經生理學和感覺生理學,另一端是社會生物學和行為生態學……很明確,未來似乎不能僅僅依靠臨時的術語(和)粗糙的模型……而這恰恰是大多數當代行為學和比較心理學的特點。對動物整套行為模式的解釋不可避免地要局限於:第一,綜合神經生理學框架內,綜合神經生理學對神經細胞進行分類並重建其系統;第二,感覺生理學框架內,感覺生理學旨在在分子層面上描繪細胞傳感器的特徵。14

「我希望這個觀點不會冒犯太多的行為學和心理學學者。」威爾遜補充說。這有些樂觀得不切實際。社會科學家和一大批生物學家的反應都如預期一般,他們非常憤怒。1975年秋天,一群科學家,其中包括威爾遜在哈佛的同事斯蒂芬·傑伊·古爾德,組成了一個名叫「社會生物學研究組」的反對陣營,並在《紐約書評》(New York Review of Books)上公開發表了一封反對信。他們指出,威爾遜的社會生物學是決定論性質的:它將自由意志和選擇從人類社會驅逐出去,使我們的現狀看起來更像是不可避免的。

決定論者的理論……總是傾向於從基因角度來為我們的現狀找出正當理由,並從基因角度為特定群體因其階級、種族或性別而享有的特權做正當辯護。歷史上,強大的國家或處於統治地位的群體為了穩定和擴張其權力,都是從科學界的這些結論中獲得支持的……這些理論為1910年至1930年美國實施的絕育法律和限制移民法提供了重要基礎,也為優生政策提供了重要基礎;實施優生政策的納粹德國建立了毒氣室。

反對信的作者們抗議說,威爾遜的社會生物學就是這些危險觀點的翻版。

(它的)所稱的客觀、科學的方法實際上掩蓋了其政治假設。因此,它呈現給我們的不過是將現狀視為「人類天性」的必然結果的辯詞……

威爾遜加入了生物決定論者的陣營,他們的研究服務於社會公共機構,通過使它們免於承擔社會問題的責任,成了社會公共機構的支柱。考慮到這種理論過去曾帶來的社會和政治影響,我們強烈認為應當說出自己的反對意見。15

威爾遜回擊並指責了那些信奉馬克思主義論的反對者,但他的回應並沒有進一步推動該探討。

但辱罵仍在繼續,一些生物學家、生物化學家和遺傳學者則站在了社會生物學的背後。接下來的20年,威爾遜的「新學科」帶來了另一門科學:進化心理學。

威爾遜以《論人性》(On Human Nature)一書為自己辯護。這本書出版於《社會生物學》(Sociobiology)出版三年後,它更加密切地關注人類。而《社會生物學》一書除了最後一章以外,其他章節都是以動物研究為基礎的。「最後一章,」威爾遜後來說道,「其闡釋本應有一本書那麼長……以便集中解決已經出現的並且有可能是來自政治意識形態和宗教信仰方面的主要的反對意見……(我寫)《論人性》就是在試圖達到這一系列目的。」16

《論人性》沒有迴避那些「明顯令人不快的」社會生物學結論。「人類,」威爾遜開篇說道,「是生存和繁殖的機器,而理性不過是眾多技能之一。」他然後解釋了我們所珍視的每一項特質是如何從基因中產生的。(比如,「宗教儀式的最高形式……是為了帶來生物學上的優勢」,更別提「作為性別最終功能的遺傳的多樣性,產生於性行為所帶來的身體上的愉悅」。)文章結尾,他高唱科學性思維的凱歌:

(它)在解釋和控制自然世界中取得了多次勝利;它具有自我更正的屬性,並因此對所有(的)有資格去設計和進行檢查的人都敞開大門;它準備好要檢查所有學科,不論是宗教的,還是世俗的;如今,可以用進化生物學的機械模型來解釋傳統的宗教……最終……進化史詩也許會成為我們所擁有過的最棒的神話故事。17

如同詹姆斯·沃森和理查德·道金斯,威爾遜也是一位有天賦的作家,善於使用有力的隱喻。《論人性》被讚揚、被斥責的同時也被閱讀著,它一出版便成了暢銷書;1979年,威爾遜因此書獲得了普利策獎(Pulitzer Prize)。

※

1981年,斯蒂芬·傑伊·古爾德予以回擊。

古爾德比威爾遜小12歲,但已經是一位赫赫有名的進化生物學家了。他的貢獻在於提出〔與尼爾斯·埃爾德雷奇(Niles Eldredge)一同〕在地質均變論和災變論之間存在的一個中間點:間斷平衡論。間斷平衡論認為,物種在很長一段時間內處於進化停滯狀態,不時地在(相對)短暫的時間內發生明顯變化。同威爾遜一樣,古爾德也擅長寫作:他是流行雜誌《博物學》(Natural History)的固定撰稿人;他曾撰寫了大量的專業著作,以及兩冊針對大眾讀者的非常受歡迎的科普書。

他以《人的不可測量》(The Mismeasure of Man)一書來回擊《論人性》。《人的不可測量》(如威爾遜的書一樣)針對的是大眾讀者。該書目標明確、言辭有力地對生物決定論的一個具體實例予以駁斥:「智慧的抽像性」是生物層面上被決定的品質,將它「量化」為一個數字(這多虧了智商測試的日益普及),並「利用這些數據來給人排名」,這是在生物層面上決定的「一系列價值」。

除了批判智商測試,這番論辯還有更重要的目的:古爾德的這番話意在對威爾遜書中所稱頌的生物決定論和學科還原論進行批判。「《人的不可測量》的根本目的,並不是探討錯誤的生物學論點在社會背景下所帶來的整體道德水平的墮落,」他在序言中寫道,「它甚至也不是在探討一系列將人類不平等性歸因於基因基礎的錯誤觀點。」(這明顯是對《社會生物學》的一擊。)相反,

《人的不可測量》探討的是一種對人進行等級分類的量化觀點:該觀點認為智商可以被抽像為一個有意義的數字,並可以根據該數字按照人所固有的、不可改變的智力價值來對所有人進行線性排序。很幸運——我的這個決定是有意圖的——這個有限的主題代表的是一種最嚴重的(也是最普遍的)哲學錯誤,對社會造成了最根本的、最深遠的影響,它代表了關於天性和後天養成的令人困擾的大主題……20多年來,我每個月都為《博物學》雜誌撰寫一篇文章,如果讓我說出從中學到的一點,那就是我理解了通過個別來認識一般的力量。18

同威爾遜一樣,古爾德也遭到了一些人的攻擊〔「每一頁所充斥的事實錯誤都比我所讀過的所有書的錯誤都要多。」著名心理學家漢斯·艾森克(Hans Eysenck)指責說。艾森克本人相信智力是以基因為基礎的〕,同時也得到了一些人的讚揚(1982年,該書獲得了美國國家書評獎)。戰線——雙方的——都已經拉開。19

但他們或多或少還是位於相同的位置。21世紀,我們仍舊可以聽到進化科學家和特創論者之間的爭辯(至少在美國如此)。但是,生物決定論者與反對決定論的進化生物學家之間的鬥爭則影響更大且更為複雜。1997年,古爾德氣憤地抱怨「達爾文主義的核心思想」,即用自然選擇來解釋一切生命現象。將人類僅僅視為「為了成功繁殖而努力的」基因,對古爾德而言,是「一種超達爾文主義的觀點,我認為它是對達爾文天才的激進意圖的誇張;邏輯上是錯誤的,本質上是愚蠢的」。20

古爾德和他的追隨者們都認為還有其他因素在起作用——並不是神靈的干預,而是眾多彼此重疊的因素;這些因素非常複雜,因而不能簡單地以基因的存活概括。人類智慧的進化無疑是因素之一,但此外還有更多。2002年,古爾德在因癌症辭世之前斷言:

在我們所生存的世界中,有機體的設計和生物多樣性都非常複雜。在這個世界,有機體特徵的進化中,一些是自然選擇的結果,自然選擇遵循一定運算法則;一些是不加選擇的中立的,而這也遵循同樣的運算法則;一些則是由於歷史上的偶發事件造成的;一些是其他過程的副產品。這樣一個複雜多樣的世界,其起源又怎麼會如此狹隘呢?讓我們試一試……一些更重要更有概括性的原因,一些則是更具體的原因——一切都是為了獲得科學的理解,一切也都以一種綜合的方式共同運作。21

理查德·道金斯

《自私的基因》

(1976年)

第一版的二手書很容易找到;2006年出版的三十週年紀念版(第三版)中含有更新後的參考書目和一篇新的導言,以及第一版和第二版的序言。

通讀全書,但尤其要注意第九章。第九章中,道金斯探討了文化以及生物化學信息是如何代代相傳的。為了給「關於文化傳遞的單元」擬一個標題(他提出,比如說,「曲子,觀點,流行語,時裝,製作茶壺或建造拱門的方法」),道金斯將希臘詞「mimeme」縮寫為「meme」(模因),並因此為英語創造了一個全新的(現在已經常見了)的詞語。

Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press (hardcover and paperback, 1976, ISBN 978-0198575191).

理查德·道金斯,《自私的基因》,牛津大學出版社(精裝,平裝,1976年,ISBN 978-0198575191)。

Richard Dawkins, The Selfish Gene, 30th anniversary edition, Oxford University Press (paperback and e-book, 2006, ISBN 978-0199291151).

理查德·道金斯,《自私的基因》(三十週年紀念版),牛津大學出版社(平裝,電子書,2006年,ISBN 978-0199291151)。

E.O.威爾遜

《論人性》

(1978年)

第一版精裝本被廣泛使用。2004年修訂本中包括了威爾遜撰寫的可資借鑒的前言,前言是威爾遜對該書最初的公眾接受情況的反思。

Edward O.Wilson, On Human Nature, Harvard University Press (hardcover, 1978, ISBN 978-0674634411).

愛德華·O.威爾遜,《論人性》,哈佛大學出版社(精裝,1978年,ISBN 978-0674634411)。

Edward O.Wilson, On Human Nature, revised edition (with a new preface), Harvard University Press (paperback and e-book, 2004, ISBN 978-0674016385).

愛德華·O.威爾遜,《論人性》(修訂本,附帶新序言),哈佛大學出版社(平裝,電子書,2004年,ISBN 978-0674016385)。

斯蒂芬·傑伊·古爾德

《人的不可測量》

(1981年)

讀者可以找到1981年版的平裝印刷本的二手書;諾頓出版社出版的修訂和擴充版與原書同名,其中包括古爾德完善後的論證,以及自從原稿出版後,他和生物決定論之間數年的交鋒。

Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, W.W.Norton (paperback, 1981, ISBN 978-0393300567).

斯蒂芬·傑伊·古爾德,《人的不可測量》,諾頓出版社(平裝,1981年,ISBN 978-0393300567)。

Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, revised and expanded edition, W.W.Norton (paperback and e-book, 1996, ISBN 978- 0393314250).

斯蒂芬·傑伊·古爾德,《人的不可測量》(修訂擴充版),諾頓出版社(平裝,電子書,1996年,ISBN 978-0393314250)。