高捷生於1958年,將近三十歲時才開始入電影圈。之前學廚的高捷,曾經在圓山大飯店擔任主廚,經營過一家咖啡館,因為偶然的機會結識侯孝賢,而走上人生的另一條道路。

1987年的《尼羅河女兒》是高捷的處女作,從此他便成了侯孝賢的電影家族。往後的二十餘年裡,高捷通過多部侯孝賢電影的演出,塑造出不少令人難忘的角色:在《悲情城市》背叛家裡的三哥,《南國再見,南國》裡的小流氓小高,在《千禧曼波》演舒淇最終靠不住的黑社會老大捷哥等精彩人物。

侯孝賢監製和徐小明導演的1992年作品《少年吔,安啦!》,是高捷第一次扮演黑幫角色,隨後他漸漸變成許多觀眾心目中的黑社會老大——「捷哥」。除了侯孝賢的作品之外,高捷也參與過其他多部台灣電影的演出,包括朱延平的《火燒島》,張作驥的《暗夜槍聲》、《爸,你好嗎?》,戴立忍的《台北晚九朝五》,曹瑞原的《孤戀花》,鍾孟宏的《停車》等片。

與香港和大陸的導演高捷也有多次合作,包括李仁港的《星月童話》,徐克的《順流逆流》,杜琪峰的《柔道龍虎榜》,陳奕利的《天堂口》,爾冬升的《新宿事件》,寧浩的《瘋狂的賽車》等片。曾以《絕地花園——過了天橋,看見海》獲得2004年亞洲電視獎最佳男演員獎,以《孤戀花》獲得第四十屆電視金鐘獎戲劇節目連續劇男配角獎。

此篇訪問是2010年11月18日金馬電影節期間在「國賓影城」進行的,主要探討高捷先生與侯孝賢的合作關係。

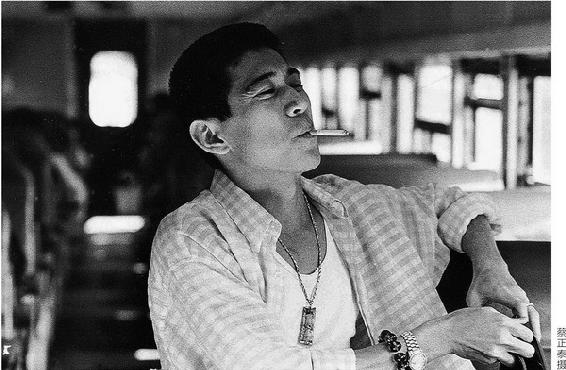

《南國再見,南國》劇照,「高捷啊,演兄弟,你,就是最有味道的!」

白:您第一次跟侯導合作,是1987年的《尼羅河女兒》,您之前的經驗好像跟電影完全無關。入行前,您的電影經驗是怎麼樣的?跟電影圈的人有來往麼?小時候有經常看電影的習慣嗎?

高:小的時候經常看電影的,喜歡看電影。而且在我那個年代看電影,算是一種很高級的享受。

跟電影結緣,跟侯導結緣,是因為有一次去探班,探一個朋友的班。我朋友剛好在拍虞戡平的一部電影叫《孽子》,是在新公園,我記得很清楚。其實我們要去的是希爾頓飯店,去跳舞,那時候disco正流行,希爾頓飯店離新公園很近,所以順便去探班。那次去,就碰到侯導跟他的一個工作夥伴叫張華坤,張製片,坤哥,跟我大哥的私交曾經很不錯,他們有拜把,就像兄弟一樣。因為這層關係就特別介紹侯導。侯導對我有點印象,而且還感覺我有點像Al Pacino,是有點像吧。那時候我就開玩笑說:「不是你第一個講,還有很多人這麼說過。」

後來坤哥就跟我說,侯導最近要拍一部電影,你講一些故事給他題材,給他參考。當時我開了一個咖啡廳,樓下是電動玩具,拉bar,主要就是做那種拉霸機的生意。那我就說,好,你有空就來我的咖啡廳坐一坐,聊一聊。其實就這樣結緣,我也沒有什麼故事講,只是講講我的家庭,我的成長,我的週遭背景,統統講出來看有沒有東西可以對這個電影有點幫助,結果那一次聊天之後,侯導就覺得我這一塊還蠻有趣的。

第二次來就帶了編劇朱天文。朱天文就作了一個邀約,就是我長得跟電影(《尼羅河女兒》)的女主角楊林有點像,問我可不可以演她的哥哥。演她哥哥?其實我當時就拒絕的,因為我對這方面沒有興趣。我本來只是在做一個幫忙,當場就拒絕。

後來又談了第三次。到那個時候我的想法開始改變,覺得這群人,相處起來很舒服,像哥哥姐姐一樣,很舒服。自己的想法變了,而且知道他們對電影有這麼大的貢獻——因為之前就看到侯導的一些作品,也都蠻喜歡——那就說,好吧,就玩票吧,玩玩吧。沒想到就這樣跟侯導結緣,跟電影結緣。從那時候跟侯導出發,成長到現在已經二十三年了,變成一個資深演員!(笑)就是很有趣的一個因緣。

白:那麼從1987年到現在,二十三年當中,侯導的電影風格經過蠻大的改變。身為侯導非常重要的合作者,您怎麼看這種改變?從現場的角度看,您可以談談侯導拍戲的變化?

高:我記得就是,我覺得人啊,不斷得來做一個學習,也不斷會作一些成長和改變。隨著環境吧,很多東西都會改變。但也有東西不會有很大的變化。就覺得他的鏡頭、節奏、速度又快一些,可是大的本質,我覺得倒還是沒什麼,只是更深厚了,更豐富了。

說到改變,我也不斷地在改變吧,因為不斷地接觸,不斷地學習,世界都在改變。我們去威尼斯那次得獎,侯導上台領獎,得獎感言當然他講國語,我記得很清楚,就是「鑽木取火,終於冒煙了」。我們知道這一塊的人,聽起來就有很深的感受,那個時候我也在場,眼眶就濕了。拍電影是這樣辛苦,還在那裡手搖,還在那邊手工,人家好萊塢都已經到了一個非常科技的地步,我們還在那邊手搖。但我們很清楚,他一步一腳印,鑽木取火,終於冒煙。

侯導從前在台上不是那麼善言詞,不是那麼會講話的,到現在非常有深度,有厚度。是他不斷地在長大,所以當然都在改變。我覺得他更寬大了。

白:侯導老說他絕對不會跟演員說戲、指導或模仿給他們看。那他在現場怎麼跟您和其他演員溝通,傳達他所要的感覺和信息?他總應該有些秘訣或特殊的方法,使得演員能夠入戲和達到他要的東西?您身為演員,侯導給演員提供什麼樣的空間?

高:侯導提供的空間是無限寬廣。他要的可能就是你的本色,你的自然流露。

拍戲,他經常只給我們一個意思,「現在我們要講這個,然後就OK」。整個的空間,甚至台詞,甚至節奏,就放給你,讓演員在裡面碰撞。碰撞的意思就是看可以有什麼樣的火花。他的秘訣就是在外面,觀察,調整。就是讓你沒有感覺到有表演痕跡的一段表演,這是他的秘訣。

本來剛接觸的時候,我認為我不是演員,我不是科班的,我對表演也沒有興趣,不知道怎麼表演,可是他要的就是一種自然流露,你的本色。甚至比如說,我們這個談話,A丟給B,B接到了以後,丟給C,或丟給A,或不丟;或者A還沒講完可能B就插進來,把故事打斷,這都是很生活的,很自然的。可能我的韻味有點結結巴巴,斷斷續續,但他也不喊卡。因為生活上這個都是很自然的,有時候脾氣來了就爆發出來的。所以說每一段表演都在侯導的掌握之中,然後他再作調整。

有的時候,他還會到我們耳朵旁邊說,「剛才你演的……」重點放在這個「演」字,那我們會覺得,「啊,侯導也在旁邊觀察」。可是我記得有一次,跟林強拍《南國再見,南國》,那一段戲的內容是林強又惹了麻煩,我對他很生氣,有一些指責。我跟林強事前先套好這個東西,「因為天氣熱,我會去冰箱拿一瓶可樂,知道你又製造了麻煩,可能就把可樂往你那邊去丟,可是不會丟到你,就丟在那個地面」。林強接受了,那場戲下來,導演喊卡了以後,竟然沒有感覺到我們在「表演」。結束後導演還過來問我:「怎麼了?真的生氣?」我就說:「沒有,我跟林強事前已經講好了。」他就笑笑,「原來你們都已經套好了」。我們幾次的工作經驗以後,有一些東西,也會一起參與設計。那既然他沒有察覺出來,其實我蠻開心!(笑)

白:侯導要的就是這種自然流露的氣氛……

高:對,包括對杜篤之大哥的收音要求都一樣的。我們也會跟著做一些設計進去,包括聲音,好像參與一個創作。還好不是很突兀。那結果也造成一種奇跡就是,之前感覺拍侯導的電影其實好簡單啊!不需要什麼表演,反正自然流露,也沒有台詞。沒有台詞就是沒什麼設限,你講到那裡,就換我講,我講到那裡,就換你講。

後來想想,哦,這很即興的。有的時候你覺得我應該理解你的時候,我講話了,那對方可能也講話了,就造成了互相的怨語,有重疊、擠壓,但他也不喊卡的。哦,這個就是「表演」。這裡很生活,也是一種表演,而且是一種幾乎沒有表演痕跡的一個表演。侯導都是比較大塊大塊的。

白:您覺得演侯導的戲,最大的挑戰在哪裡?

高:因為已經很熟悉就覺得,好希望拍他的戲。拍他的戲自己感覺沒有那麼大的壓力,四處遊山玩水,大家都很開心地工作。反而是很渴望去拍他的戲,因為太開心的。

甚至去坎城,侯導非常大氣大方,帶全公司的人一起去坎城,去體驗一下國外影展的那種風味;沒有一個公司,沒有一個導演這麼大方。這是我們很喜歡的部分。

白:說到這一點,我覺得侯導的一個特點就是他所謂的「電影家族」。二十多年以來,一直跟一個比較固定的班底合作,這個電影家族觀念似乎會影響到劇組的所有人。比如說,您不只是演員,您還在現場做飯,有時候像前面提到的,也提供一些故事給導演,《南國》的一部分故事好像是您提供的。能否談談這個「電影家族」的概念,對您演戲的影響?

高:拍侯導的電影,跟侯導公司的人相處就好像一個家族,一個family,你講的沒錯,我們都像兄弟姐妹。沒有什麼惡念相向,都是一些鼓勵、笑聲,很溫馨的,然後一些祝福。也不是經常聯絡的,不是經常打電話,「嘿,你怎麼樣怎麼樣?」而是久久一個電話,「今天有飯局你出來一下,什麼影展的朋友來了,我們一起去北投吃個飯」。反而有點像君子之交,不需要常聯絡的。

可是我對公司的態度、對侯導的態度就是,只要電話來我就報到。我也會跟公司說,目前我有工作、進度怎麼樣,比如這段時間會在大陸,都會作這種聯繫。就是感覺很淡,但又很深厚。所以我的態度就是需要我,我就會出現,而且絕對是全力以赴的。然後就會一直渴望再有工作的機會,因為等於是與家人作一個團聚,跟外頭非常不一樣的,好像是個家庭,就是一個family。而且從來都不會去想,這部戲要給我多少片酬,從來沒有這種問題讓你去思考。

當然我們去外地拍戲,香港,大陸,哪裡找我們,最重要都會談到酬勞是怎麼樣,如果可以尊重,戲也不錯,那就可以把它消化掉。反而對侯導是不一樣,因為我是從他這裡出發的,又可以這麼開心地一起工作,有時候導演要忙到其他的方向,我們也知道,但他隨時需要我們,我們就出現。我們自己在外面做相關的發揮都還不錯,今天很多戲來找我,大陸的戲,他們的開場白總是:「侯導的電影裡常常看到高老師的表演……」那我知道,我就是侯導的,我就是侯導family的,沒錯。但所有的事情我自己都可以做主可以談。

白:除了演戲以外,侯導會願意聽演員的其他想法嗎?關於劇本、對白,等等?

高:會,可是不多。但侯導會吸收,他會說,「啊,這樣子了?那麼……」

白:像《南國》的部分故事就是您提供的?

高:其實《南國》講的就是——因為我們的父親都是從大陸過來的,我們在台灣被稱為外省的第二代,在台灣生活,家裡是絕對沒有那個財力,一路就是打拼,活得很用力,也很火熱,但還是這麼辛苦——它就是講外省第二代的一個處境,那我就提供出來。

後來看完電影,看到「故事:高捷」,啊原來這是對我們的一個尊重。我們把我們知道的部分提供出來,後來才看到credit,我們倒不是求這個,而是看到侯導對我們尊重的一個態度。有一些東西是我們提供出來,侯導會吸收,再做一些調整,做一些延伸。通常,那不叫作「研究劇本」(笑),我只是講出來,他覺得哪一段很有意思就再做一個延伸,一些組合,也可能會把別的東西放進來,但那些不是source。

白:把朱天文的原作劇本與後來拍的電影對照看,經常會發現文本之間的差別相當大。因為剪接的過程您不在場,會不會看到拍出來的電影感覺非常驚訝?竟然離原來的構想那麼遙遠?而且很多重要的戲都給剪掉。

高:沒有錯,總是會有……

白:像《千禧曼波》有幾場戲,描繪您的角色在日本的遭遇,都給剪了。

高:侯導一定有他的考量,我們完全遵循就對了。就用《南國再見,南國》為例,最後的結局開車出事了,衝到田里面去了,其實後面本來還有東西,結果我們在戲院看到那個鏡頭的時候突然覺得:「奇怪了,結束了嗎?不是後面還有嗎?啊,字幕都出來了,真的是ending!」但後面原來有一段拍我腳斷了,在家裡跟爸爸聊天,講的就是「江水向東流」,大陸的水是向東流,沒錯;可是台灣的水是向西流的,意思就是說這兩塊地方是不是一個連體?我跟爸爸聊天,講到這個東西流水的問題的時候,林強拿著檳榔一直說:「快點,快點,我好想吃這個檳榔!」這整塊也都剪掉。

雖然拍了然後剪掉,就會覺得侯導有侯導的考量。很特別,很多觀眾看《南國再見,南國》到最後都會發出疑問:「難道這樣就結束了嗎?這樣結束了嗎?不會吧?」但就是這樣子了!(笑)侯導有他自己的考量,是更有深度的,一定有他的道理在。我們也不多說,就接受。

白:您曾經跟多位港、台、大陸的導演合作,從演員的角度來看,侯導的工作方式跟其他導演有什麼不同?他的獨特之處在哪裡?

高:侯導的電影都是大塊大塊的,但很多商業電影,像好萊塢電影,都是快速節奏,啪啪啪,可是侯導都是一大塊的。小一塊,還是大塊,只可能少了一點,轉到後面又是一大塊,就是講很大的一個事情;很少跳到演員的特寫,或看看演員的哪個角度比較漂亮,他講的不是這個,他講整個比較大塊的一些氛圍。其他導演因為電影要商業嘛,都比較商業,很多設計好的;因為已經設計好的,它有它的連貫性,也有一個設限,就看你的電影有沒有「中」,中了就賣座了,就賺錢了。

我記得一次在影展,有個記者問侯導,「侯導,您拍的電影就是這麼的藝術,為什麼不把它商業一點?」可是侯導的回答,我也記得特別清楚:「我一直覺得我的電影很商業!」(笑)我就瞭解,他的商業的定義不太一樣。這個也成立,你看他的電影可以在日本受歡迎,可以在歐洲在法國,這也是所謂的商業嘛。當然節奏沒那麼快,不像武打片、科幻片,讓你看得目不暇接,不是那種。

所以現在特別期待侯導要拍的《刺客聶隱娘》。你說侯導要拍武俠片,這本身就是一個賣點,這就是一個商業!很多人一聽就傻:「侯導要拍武俠片?」但你想想看,他要怎麼拍?前一段時間還跟侯導聊到這個,因為我也想知道他怎麼拍。

他就說:「人物在空中,對方的暗器打過來,快打到的時候,人在空中,你怎麼樣來讓你的身體做一個移動,你的右腳去推左腳,一推,身體就躲開。」他這樣一講,馬上有畫面——靠身體的一個右邊往左邊的重心移動,暗器一過來,他一移動就躲開了。哇,好像挺有趣的!(笑)他只講這麼一小段。

白:實際上,從武俠的世界到台灣的幫派世界不算太遠,都是「江湖」的兩種面目。您演侯導的電影,主要都扮演這種跑江湖的黑社會大哥,在您的生活中,有接觸台灣的幫派嗎?主要靠什麼樣的經驗或觀察,來塑造這些角色?

高:自從拍《少年吔,安啦!》以後,因為那部就演一個兄弟,就被定型了,以後找我來演的電影,幾乎都是大哥這一類型的角色。

拍《少年吔,安啦!》之前,公司曾經安排我們去南部,高雄一帶,跟那邊的角頭大哥生活幾天。那幾天生活就深深地感受到,原來兄弟還分南北;台灣南部的兄弟,跟台北外省的幫派是截然不同的。

我的印象很深刻,他們非常熱情,每一個人都在較勁。照顧我們到酒店來,就想讓我們很開心;幾乎沒有人彎腰的,完全是挺著腰。然後風花雪月,談生意,飲酒,自己的面前乾乾淨淨、整整齊齊:「那個投資怎麼樣?那個女孩子怎麼樣?」不只是大哥這個樣子,都沒有人彎腰的!腰桿子都是直的,就感覺每一個人都在較勁。台灣話是有一個「氣」,等於我今天就是這個角頭的老大,然後跟我的兄弟在約,飲酒作樂,談到投資,還有外來朋友來作客(就是我們)。我一路上都在觀察。

他們酒量特別好,我也被影響,因為我平常不太會喝酒。當時有一個生意人,跟兄弟一樣,一整杯白蘭地就干了,他說:「你好,我是黑人。」然後一整杯都灌下去!我還沒有回話,本來想跟他說我不會喝,他已經喝完。我手裡拿著那杯酒,瞭解,「謝謝,幸會」,我就把那杯白蘭地喝完,雖然我不會喝酒。喝到剩下五分之一,喝不下去了,已經要吐出來了,但我硬把那五分之一喝完,把酒杯放下,知道要吐了;我很快找到垃圾桶,拿著垃圾桶,也沒有彎腰就吐了,吐了好久,完了就說「對不起,真的要回去休息」。他們還對旁邊的小妹妹說:「高先生,要照顧好,請把他送回酒店。」我觀察到一些東西,也學習到、吸收到一些東西。

在拍之前,公司一直對我的造型覺得很苦惱,不知道我的造型該怎麼樣。有一天侯導跟我講說你去西門町,專門剃兄弟頭髮的那家老式的理髮廳,就去了,做完造型,剪了一個兄弟頭,我回到公司,侯導一看到就「哦!」,他自己都嚇一大跳,「這樣就對了」。我就開始加強我的台灣話,因為我們是外省小孩,台灣話不怎麼靈活,我就盡量在生活上,在交談中盡量用台語,讓它靈活一點。(其他)就是造型,加上我們去角頭的那一次接觸,觀察,吸收。

然後我家裡也有一個從小出來混的親弟弟,那個年代他們人都是拿著刀,打打殺殺的,當時的氛圍是那個樣子,不愛讀書,被人家欺負。他本來是到西門町的餐廳去做學徒的,被人圍毆,他的態度就是「我不愛讀書,你不給我機會做學徒,好,那我就混吧」。他就回到自己的角頭開始打打殺殺。所以本來就有這些背景和經驗,再加上那個刺青,一加上去,哇,我整個人就變了!甚至走在路上,路人看到我自動就轉彎了!因為我給人家的感覺就是太兄弟了。(笑)

記得拍《南國再見,南國》的時候,我跟林強走在路上,林強突然跟我講說:「剛才那個人看到你就轉彎了,你知道嗎?」我說:「知道。」因為那個造型,再加上那個神情,人家真的覺得你是兄弟,看到就會轉彎躲開。(笑)

接下來很多戲都找我演江湖上的兄弟,我好像變成兄弟的代言人了!

白:對,後來的確有點定型了。但到了這幾年,您開始接一些跟過去完全不同的角色,像《淚王子》裡國民黨高幹的私人司機,或《流浪神狗人》裡總到處營救各種各樣神明的「牛角」。是否有意擺脫過去演這麼多的兄弟角色?您會不會覺得跟侯導合作演這麼多大哥人物,需要找新的突破點?

高:其實被定型,一個表演被定型,還不錯。意思是人家都認同你,而且喜歡你。甚至我有一些兄弟的朋友,他們有時候開玩笑說:「你比我們還像!」我總覺得這是一個表演,如果被定型我還蠻開心的。

甚至有一個「神道」——就是台灣幫派——的大哥,他拉著我的手,面帶著微笑,用台灣話講:「高捷啊,演兄弟,你,就是最有味道的!」我聽得很開心,說:「謝謝大哥,這都是在表演。其實我都在觀察你們,希望你不要介意。」因為兄弟當然也會看電影,看表演,也會打分數,如果不喜歡他也不會給你面子的,甚至還會罵你,可是他牽著我的手是很開心的。針對角色,這個角色的氣質,他們是喜歡,是認同的。那位大哥還跟旁邊的小弟說:「要混,要像這位!」還把我當作榜樣,標桿一樣!我倒不擔心被定型了。

後來,結婚以後我也學佛了,接了一些像《流浪神狗人》、《一席之地》的戲,演一些其他角色,好爸爸等;那自己也有了小朋友,覺得有更多的嘗試,而且成績都還不錯。意思我不只是全演兄弟或大哥的角色,一樣可以演其他角色。

白:除了角色以外,侯導的電影也分不同的時代背景;有清末的《海上花》,近代的《悲情城市》,當代題材的《南國》和《千禧曼波》。這些不同時代背景會給您什麼樣的挑戰?因為沒有時代的隔閡,當代題材的片子應該演得比較舒服吧?

高:現代的戲我們當然駕輕就熟。講到《海上花》,影片裡演員講的是上海話,侯導他們在前製作業中都已經設定好了。他們為什麼會找我,因為我爸爸是上海人,從小習慣聽上海話,我們鄰居都是一些江浙人,所以聽我沒有問題,因此我就被放進來。

這是侯導他們在前製作的一個挑選,我還跟侯導一起去香港找劉嘉玲,劉嘉玲是蘇州人,上海話沒有問題,侯導是這樣選角的。梁朝偉怎麼辦呢?他講廣東話的,普通話也不行,好,那就安排他是從廣東到上海來做官的。所以戲就會有很自然、很有把握的語言,不是來扣分的,而是來增加分數的,這樣子做一個設計。

侯導電影裡唯一有台詞和很完整的劇本就是《海上花》!(笑)因為大家都講上海話,所以他找一位老師教我們台詞,然後錄到錄音帶裡面,我們不斷地聽,不斷地講,因為我有這方面的基礎,就很容易上手。他也找了李嘉欣,非常簡單因為她媽媽是上海人,她的上海話也沒有問題。又找了潘迪華,她本來就是講上海話了。角色都是這樣找的。

很有趣的是,通常一場戲就是一卷底片跑完,沒有什麼切斷,很少是調這裡,拍那邊的,整個一場戲都是大塊大塊的,一個流動。拍完看到電影之後,才「哇」,一鏡到底,非常厲害,非常不同。

他把當時的一個氛圍,並沒有很大的差距,都表露出來,我們只是在這個氛圍裡面飲酒作樂談一談,演的都是當官的,現場發生很多很有趣的事。有一場戲我在抽大煙,導演安排梁朝偉進來,看到我抽大煙,聊天,就拍了。但因為沒有設定好,梁朝偉進來,「你吸煙啊……」(上海話)後面的不知道怎麼講,講不出來嘛!不只是他講不出來,我也沒有辦法回話!(笑)導演也沒有喊卡,因為他笑得比別人還大聲!我們拍戲是這種氛圍的,所以就是不一樣。像這種表演,想搶戲、搶話都沒有機會,因為要講上海話,有一些東西想很即興,但偏偏即興不了,它等於都是設定好了。

你剛才說侯導一直在變化,有,但他也不斷地在壯大,越來越大,越來越厚。所以很高興能夠成為他的一員。

白:演《悲情城市》的時候,即興的成分多嗎?像您演的那個角色,後來有點精神失常,老吃祭品等等,這些也都即興嗎?

高:那個也很好玩,其實那個時候我們真的不知道怎麼演。那之前侯導要籌備一些電影,因此幫演員開了一個班,找了藝術學院的教授來教,還有金士傑老師,每個禮拜兩堂課來教我們表演。他也請了一些電影人,像吳念真導演、楊德昌導演、陳國富導演,還有賴聲川導演來上一堂課,教即興表演,就作了一些學習。

拍《悲情城市》的時候,我之前就學習過四個月,但演到被揪出來然後瘋掉了,那個怎麼演?真的覺得不會。我以為我不過是玩票,我不是來做演員的,況且導演通常就是給我們一個情境,讓我們自己延伸,但這個有點壞掉、有點癡呆怎麼演?我還在那邊發愁,糟糕這怎麼演?後來還是侯導示演給我看,我才恍然大悟。導演突然就放掉了,直接對我來做一個指引,我接收到了,啊這樣子!瞭解,完全就是一個個人的世界,不斷地吃糕餅,那自己再作一些調整。

他就是給你一個樣子,你自己去延伸。他不會去教訓人,不會告訴你應該怎麼怎麼樣,絕對沒有,他多半要的還是你的自然流露。自然流露最精彩。

白:前面講到初次演兄弟的時候,髮型和造型的重要性。能否談談服裝設計對您入戲的重要性,像黃文英設計的造型應該對您很重要吧,也可以幫助您進入角色?

高:對,造型對我很重要。但其實很多戲的造型,都是我們自己的衣服,很多。因為侯導是很生活的,他會問:「你家裡有什麼衣服,沒關係,這場要強調綠色的東西,你買一些然後跟公司報賬。」拍當代題材的戲,多半都是我們自己選的衣服,然後再做一個整理。

黃文英也是非常厲害的一個美術,她的功底相當了得,《海上花》是她很精彩的作品。《少年吔,安啦!》差不多都是我們自己的衣服,《南國再見,南國》也差不多是自己的,家裡可以用的都拿出來。《千禧曼波》是我們跟黃文英一起去挑選適合的衣服,她知道我們的個性在哪裡,我也會跟她講我個人是喜歡寬鬆的,她就按照我們個人的風格進行。

白:(《悲情城市》)那個角色的確演得特別好。戲份不算很多,但每次出場都特別過癮。而且他整個設定很有趣,比如說瘋掉後,他多半出現在拜祖先的那個小房間,而且老吃祭品,似乎他已經不屬於人間,在精神方面已經敗掉,已經死了。

高:對對對,所以說侯導選用的一些位子,多看兩次,會發現他吃的就是要祭拜祖先的糕餅。

白:雖然侯導本人經常否認這種象徵意義的層面,我覺得它還是經常存在。

高:對,有一些是看到後面都會連貫起來。

白:有時候會不會有一些戲本來覺得沒什麼特別,但等到要拍攝的時候,現場的即興成分把整個鏡頭推到另外一個更精彩的境界?

高:對,有一些東西是現場才爆出來,其實侯導也都在等這個東西。而有一些東西就這麼平淡的,也是一種。我是覺得它是靈魂,侯導在外面看很清楚,這個人過,這個人不及,這個人不到,都慢慢調整。

他不輕喊卡的,因為有一些東西,台詞不是一詞不漏的才叫表演,也不是三秒鐘要我的淚水掉下才算表演。有時候淚要來的時候,你根本擋不住,有時候你怎麼樣也哭不出來,都會有這種可能。

我的感覺是現場的工作人員都戰戰兢兢的,每一個人都繃緊,那反而做侯導的演員是,他從來不會去抑制演員或罵演員的,最開心的是當他的演員!(笑)每一個工作人員,錄音的、燈光的,都很緊繃在那邊。但工作的氛圍其實很愉快。

白:那麼,回到前面的問題,就是普通的戲在現場突然間變得非常神奇,是否有些具體的例子可以講?

高:其實每一次,每一場戲,都可能會有奇跡發生。但也有不順,像拍《千禧曼波》,前面拍了一段時間,但全部給拿掉。

白:對,聽說《千禧曼波》的拍攝過程特別漫長,特別不順。

高:是,前面全都拿掉了。就感覺不到位,侯導當時也知道,東西就是沒有,一些演員也作了調整,很難講,但有時候一些東西會爆出來。

就好像《南國再見,南國》,那個時候在坎城,侯導看到我、林強、伊能靜住在一個apartment裡面,他說:「你們三個人相處起來還挺有趣的,好,回來就拍一個戲。」那就是《南國再見,南國》,侯導還說:「我們一個月就拍完,然後我們去威尼斯。」我們都說:「好啊。」結果我們拍一個月,兩個月,下去嘉義,又去一次,還是覺得有些東西沒有拍出來;又去,去嘉義有三四次,拍了半年。這不是原來就設定好了嗎?可以一個月拍完的嗎?(笑)我們本來很開心,以為可以很快就拍完去威尼斯,但拍攝期間有些東西沒有到位,某一些東西是需要時間。

反正我們完全聽指揮,不會抱怨說為什麼拖這麼久,對侯導從來沒有二話。總覺得跟侯導拍戲很開心,遊山玩水,四處走走,而且給演員的表演空間如此大。就怕你不敢,不敢去發揮,不然侯導給的空間是無限的。

白:侯導很喜歡跟非演員合作,您當初也是非演員,但現在已經變成資深演員,您跟很多非演員和職業演員甚至大牌明星合作過,能否談談跟職業演員和非演員合作的不同經驗?

高:其實很大牌的,我都會把他們盡量放到同一個位子;有一些人非常大牌,但對我而言這是一段表演,一定要合作,所以盡量地把我們的表演做到更加生動、精彩、到位就行。

假如是個非演員,我也會提醒他們,大家都非常重要,不要妄自菲薄,不要緊張;經驗的累積,你們也可以像捷哥一樣從玩票變成專業,一定要專注,沒有什麼好去畏懼的,就是專注在你的表演,讓它發亮。

無論是大牌或者新手,我差不多的態度就是以表演為重。就算跟著一些大牌,可能有一點壓力,但我都沒有感覺到壓力,只是盡量專注,把戲到位,把工作圓滿,把氛圍愉快,這是我的方向。

再大牌我也沒有問題,像梁朝偉我們都可以開玩笑,因為他們也沒有把自己當作大牌看。他們表現大牌的時候,也是看場合看對象,這也是有必要的——有時候就需要讓人知道我們就是一個「角」。可是我都比較輕鬆的,以整體為重。

白:跟侯導合作這麼多片子,最難演的是哪一部戲?它的難度在哪裡,怎麼克服它?

高:(笑)倒沒什麼……我覺得沒有什麼很難的。我們跟著侯導學習了很多東西,他的一些節奏跟方向,我們都知道,而且很多東西是我們提供出來的。他本來要的就是一個很真實的,沒有很突兀的,很自然的一些流露,那我們都盡量把它做到全面。你說難……

白:比如說侯導的片子裡,您也嘗試過一些打鬥、暴力素材的戲,同時也跟舒淇、伊能靜有一些床戲,對一個本來沒有演員訓練的人來講,這種戲需要一定的勇敢才能夠放開自己,在鏡頭前表露自己比較隱私的一面。

高:你這樣提醒我,是有的。拍《好男好女》的時候,跟伊能靜在床上的嬉戲,雖然還穿一個大內褲,表現兩人世界的一個情趣,一個好玩的地方。其實我有一點放不開,因為太多人在看。

我還記得戲裡我的手要撫摸伊能靜的身體,演情侶所以一定要表現得很親密很自然,但我們實在太熟而且太多的尊重,放不開做這種表演。手應該很自然,但我沒有辦法,最後還是伊能靜自己拉著我的手,把它放到她胸部。只有很熟的工作人員看得出來(笑),他們後來都說:「捷哥你真是!」後來看電影他們也這樣開玩笑。

其實我自己知道的,應該都放掉,只是因為有太多的尊重。雖然會覺得要尊重,在表演的當下一定要把這個東西放下,才可以表現真正的親密,所以那場戲還是有點放不開。如果現在演那種戲會好些,因為經驗會讓你知道,有一些表演連尊重也得拿掉,需要更狂野,更激情。但我估計以後拍那種戲的機會不多!(笑)

白:那暴力的戲呢?充滿爆發力的那些鏡頭,你會很難進入嗎?

高:多半都是隨著情緒來的,可能是我們爆發出來的時候,更有它的張力吧。更短捷,更所謂的「殺」吧,然後更沉默,反正就是有很多層次的。或許有一些東西是設計進來的,也有一部分是突然爆發。有時候你真的生氣,生氣到臉漲紅,擋不住的。

就好像我拍《少年吔,安啦!》的時候,有一場戲是我開槍,我全身發抖,不能自已;旁邊演我女朋友的魏筱惠過來抱住我,我才平靜下來。喊卡的時候,侯導他們都不過來說什麼,就是讓我們的情緒平靜下來。有一些東西,就算你設計的,設計也可能達不到那個程度。也有一些東西已經到那個程度,而你想像不到的,哇,那個東西,整個身體是發抖的,那是表演不來的!(笑)

白:演侯導的電影,給您個人的人生觀有什麼樣的啟發或改變?對自己有沒有什麼新的發現?

高:有,跟著他拍電影,就好像也是生活的一部分。看到他,他的為人處世,他的應對,我們也跟著學習,漸漸成熟了,看東西看得比較廣闊。大哥不斷地進步,不斷地越來越大,這是我們都看到而且可以被感染到,而且也在學習的。

今天你把我當作侯孝賢工作室的一分子,我是很驕傲的。甚至我接一些工作,他們的開場白就是「侯老師的愛將」,哇!(笑)雖然我是拍別的戲,我始終是侯導的一分子,我是從他這裡出發的,長大,茁壯,變得資深,還算被人家尊重,當然也是因為侯導的關係。

影展的時候我曾經跟侯導說,侯導真是沾你的光!他就說不要這麼講,你們都有你們的能耐,大家也認同。但因為他,我們才有這個機會,所以飲水要思源,他是永遠的大哥,永遠高大。所以隨時要我,我隨時就報到。

跟侯導跟電影結緣以後,其實改變我的人生。我本來可能就是做餐廳的一個生意人吧,就是讓自己的生活不虞匱乏,很安穩,但有了電影以後就不一樣的。經常會往這一方面作一些學習,一些調整,一些進步,感覺人生更加豐富了,非常豐富。所以真的感謝侯導帶我進入這個電影世界,使得我突然變成一個演員,想都沒想過的。而且一進來已經二十幾年了,變成一個資深的,而且越來越來勁。更多的電影來邀約來接觸,港台大陸,都很愉快,我還想繼續過一個愉快的二三十年!

白睿文/錄音記錄、整理校對;朱天文/校訂