在「四人幫」之中,姚文元處於最前線。這位「輿論總管」每天都要發佈消息,指揮輿論工具。

姚文元尤其嚴密控制中共中央機關報《人民日報》。當時的《人民日報》總編輯叫魯瑛。姚文元不斷給魯瑛發出指示……

1998年11月25日,筆者在北京人民日報社採訪了魯瑛。

魯瑛雖然年逾古稀,但是身體硬朗,居然還在上班!

據魯瑛說,他1927年10月3日出生於山東黃縣。黃縣位於渤海之濱,煙台之西,招遠之北。黃縣當年是山東的富縣。諺云:「山東一百八縣,餓死一百七縣,餓不死黃縣。」

魯瑛說,儘管如今連他的身份證上都寫著「魯瑛」這名字,其實他並不姓魯。他原名劉殿松。現在除了檔案上的記載之外,幾乎很少有人知道他的原名。

葉永烈採訪《人民日報》原總編輯魯瑛

魯瑛這名字,像女性的名字。他這麼個七尺男子,怎麼會取了個「魯瑛」的名字?面對我的提問,魯瑛打開了話匣子。

他說起了「魯珉」,我馬上記起這十分熟悉的名字。在1971年的九一三事件中,擔任空軍作戰部部長的魯珉,曾是重要的人物之一:1971年9月11日晚,林彪之子林立果在北京西郊機場,向魯珉出示了林彪的手諭,要魯珉駕機炸毛澤東專列。魯珉深知此事要冒天下之大不韙,故意把眼睛弄紅腫了,第二天住進醫院,躲避此事……緊接著,便發生了林彪在蒙古「折戟沉沙」的九一三事件。

我問魯瑛:魯珉是不是你的兄弟?

魯瑛笑道,魯珉其實也不姓魯,原名劉振淵,只是他的中學同學而已,不是兄弟。

原來,魯瑛和魯珉在中學裡,都是「展揚戶」——也就是「冒尖戶」。不僅成績優異,而且體育運動也很突出。那時,不論是籃球、排球、馬拉松跑、撐竿跳高、徒手跳高,魯瑛都是全校第一;魯珉在體育運動方面也是樣樣在行。

此外,班上還有一個同學,名叫曲道原,在美術方面是「冒尖戶」。

當時,正值抗日戰爭期間,他們三人都嚮往中國共產黨領導下的抗日根據地,想去報考設在根據地曲阜的山東大學。不過,生怕去了根據地會連累家人,他們三人決定改名換姓。

換什麼姓呢?他們三人都一致同意改姓魯,因為魯是山東的簡稱。至於名字,都用「王」字旁,起好三個名字:「瑛」、「珉」、「琦」。誰叫什麼名字,以抓鬮來定。

劉殿松第一個抓鬮,抓了個「瑛」字。他很不高興,覺得這名字像女人的名字。但是這名字已經抓在他手裡了,不肯也得肯。劉振淵抓了個「珉」字,從此叫魯珉。曲道原則從此叫魯琦。

不過,臨出發之前,魯琦給家裡拉回去了。魯瑛和魯珉進入了根據地,進入了山東大學……

在山東大學,魯瑛分配在第四班。那時候,條件很差,學生們睡地鋪,擠在一起。魯瑛傳染上疥瘡。

就在這時候,部隊來挑人進空軍。魯珉身體棒,被選中了,進入空軍。照理,魯瑛也完全可以進入空軍,只是那討厭的疥瘡,使他在體檢時遭到否定!

後來,魯瑛被分配到文教部門:先是到山東《渤海日報》當記者,後來進入山東《大眾日報》。接著來到上海《解放日報》,擔任黨委委員、黨委辦公室主任。

1966年6月初,上海《解放日報》總編輯、黨委書記馬達突然找他談話,要他前往北京人民日報社工作。後來他才知道,當時陳伯達奉毛澤東之命,率工作組「接管」人民日報社,急需抽調一批幹部充實工作組。原本是要調馬達去人民日報社的,中共上海市委第一書記陳丕顯不同意,於是根據中共上海市委決定,調魯瑛和邵以華赴京。

魯瑛以為是臨時出差,翌日帶了一個小包飛往北京。沒有想到,這一去,竟然在人民日報社「扎根」,再也沒有回上海工作。

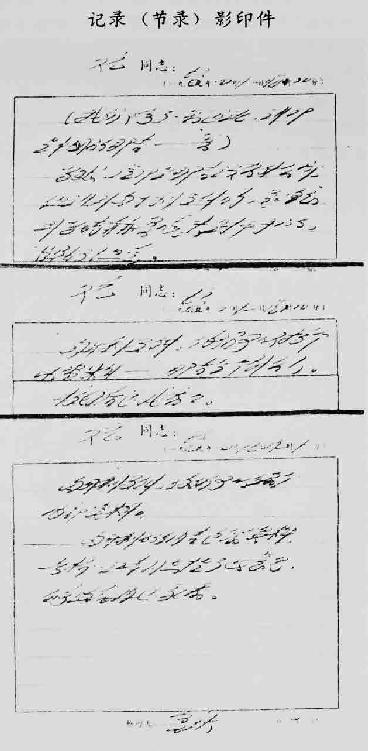

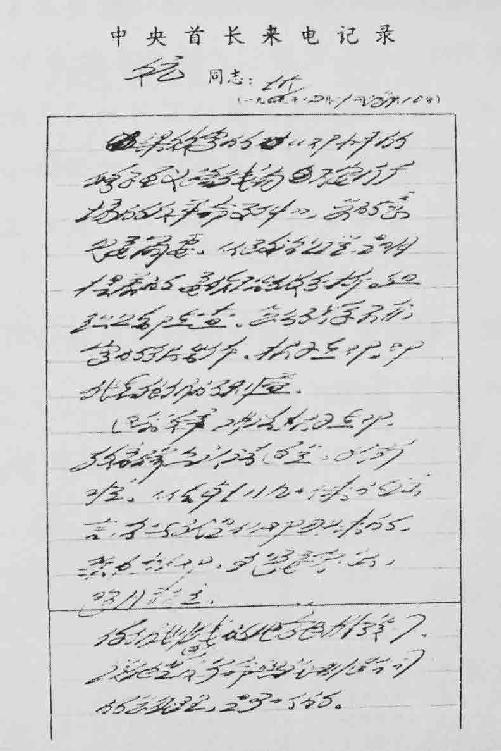

《人民日報》原總編魯瑛所作姚文元電話記錄之一《人民日報》原總編魯瑛所作姚文元電話記錄之二

《人民日報》原總編魯瑛所作姚文元電話記錄之一《人民日報》原總編魯瑛所作姚文元電話記錄之二剛去的時候,根據陳伯達的意見,魯瑛擔任《人民日報》黨的臨時工委秘書長,主持《人民日報》常務工作的是唐平鑄,被任命為《人民日報》代總編輯。唐平鑄以及《人民日報》總編輯吳冷西先後被「打倒」,魯瑛擔任了《人民日報》總編輯。魯瑛雖然論資歷、水平都不及《人民日報》前總編輯鄧拓、吳冷西,但是魯瑛來自上海,對張春橋、姚文元言聽計從,所以倒是坐穩了《人民日報》總編輯這個位置,直至與「四人幫」一起下台……

在電話裡,姚文元一道道指令,通過魯瑛之後,很快地就在《人民日報》上體現出來。

姚文元通過魯瑛,還緊緊抓住內部刊物《情況彙編》。在4月5日前後不到一星期的時間裡,一連出了十幾期《情況彙編》。

《情況彙編》的印數很有限,可是,在姚文元看來,比《人民日報》還重要。姚文元曾說過:「這個小報,比幾百萬張報紙的作用還要大。」

為什麼呢?因為《情況彙編》直送毛澤東。臥病之中的毛澤東,無法像過去那樣走遍山山水水,只能靠一紙《情況彙編》瞭解外面的情況,然後根據這些情況作出決策——發佈「最高指示」。另外,《情況彙編》也送中共中央政治局各委員,同樣也影響著這些高層政治人物的視聽。

在姚文元的把持下,《情況彙編》變成了「謊報彙編」。

4月4日,《情況彙編》上原本編入了一首來自天安門廣場的《滿江紅·敬周試作》:

千古華土,脫蛹幾隻新蒼蠅,嗡嗡叫。得寶成精,自鳴得意。偉人光輝形象在,豈容小蟲來下蛆。激起我滿腔怒火燒,拍案起。

志同者,團結緊,捍衛咱,周總理。拿起火與鐵,準備決戰。任憑熊羆掀惡浪,擺開架勢對著幹,揪出藏尾巴的惡狼,鬥到底!

姚文元大筆一揮,斧去上半闋。再刪去「捍衛咱,周總理」以及結尾句,變成了「志同者,團結緊,拿起火與鐵,準備決戰」。然後,姚文元加上批語:「這類反革命言論表明,幕後策劃者是在言論之外,還想搞行動。」本來,那首《滿江紅》紀念周恩來、斥罵「四人幫」是很鮮明的,經姚文元一刪、一批,變成了「反黨」、「反革命」。

4月5日,在人民英雄紀念碑南面,貼出一首五言詩,把「四人幫」比做「鬧鬼」、「豺狼」:

欲悲鬧鬼叫,我哭豺狼笑。灑淚祭雄傑,揚眉劍出鞘。

姚文元拿到抄件之後,竟把「淚」字改成「血」字,變成了「灑血祭雄傑」。光是這麼改,意猶未盡。他從探子們抄來的許多詩中挑選了一下,選出另一首,加以刪節,與那首五言詩「拼接」。雖說一首五言,一首自由體,「拼縫」非常明顯,「輿論總管」也不管了:

欲悲鬧鬼叫,我哭豺狼笑。灑血祭雄傑,揚眉劍出鞘。中國已不是過去的中國,人民也不是愚不可及,秦皇的封建社會已一去不返了,我們信仰馬列主義,讓那些閹割馬列主義的秀才們,見鬼去吧!我們要的是真正的馬列主義。為了真正的馬列主義,我們不怕拋頭灑血,四個現代化日,我們一定設酒重祭。

姚文元把這首詩編入《情況彙編》,並親筆加了這樣的按語:「所謂反對『秦皇』,要真正的馬列主義,完全同林彪反革命政變計劃中的語言一樣,是徹頭徹尾的反革命煽動。這伙反革命分子把矛頭指向偉大領袖毛主席,指向以毛主席為首的黨中央,更加暴露了他們要在中國搞修正主義、復辟資本主義的罪惡目的。」

這期《情況彙編》送到毛澤東手中,毛澤東果真震怒了,把天安門事件定為反革命事件。

這首詩,也就被認為是天安門詩歌中「最最惡毒」的一首,定為「001號反革命詩詞」,交公安部門立即作為要案加以偵查。

姚文元的造謠「想像力」異常豐富,以至達到令人驚訝的地步!他甚至說,在天安門廣場發生的事件,哪裡是在給周總理獻花圈,那分明是在祭奠蔣介石!

怎麼會扯上蔣介石呢?原來,姚文元從港台報道中見到,國民黨當局在台灣舉行蔣介石逝世一週年紀念典禮——蔣介石是在1975年4月5日去世的。姚文元移花接木,把與此毫不相干的天安門事件,硬跟蔣介石之死扯在一起。

其實,這位「輿論總管」,早就精熟「移花接木」術:

1973年8月,在中共十大召開之際,新華社要發出一張毛澤東與周恩來在主席台上交談的照片,姚文元「審查」時,認為應當「加」上王洪文。於是,從別的照片上剪下王洪文,「移」入毛、周之間。

江青見到記者拍的她與許世友在一起的照片,便給「輿論總管」打來電話:「我不和許世友在一起,我要和春橋在一起。」於是,姚文元下令,把照片上的許世友頭像換上了張春橋的腦袋。

1976年1月8日,周恩來病逝。新華社選了1964年周恩來從蘇聯回國時毛澤東、朱德到機場歡迎的照片,準備發表。姚文元一「審查」,下令剪去毛澤東和朱德,頓時,變成了周恩來獨自一人在機場。

當年,希特勒德國有位大名鼎鼎的「輿論總管」——宣傳部長戈培爾,以撒謊、造謠著稱於世。姚文元居然成了「戈培爾第二」。

在粉碎「四人幫」之後,接管《人民日報》的遲浩田將軍在1976年12月10日向中共中央呈報了一份揭發材料:

中央宣傳口並報

華主席、黨中央:

在揭批「四人幫」控制《人民日報》搞篡黨奪權的反革命陰謀活動中,報社許多同志揭露了「四人幫」在天安門廣場事件中搞的欺騙毛主席和黨中央的罪行。我們覺得這一問題有必要向中央反映。現將《人民日報》社運動辦公室材料組整理的《「四人幫」在天安門廣場事件中的陰謀活動》送上,請審閱。

遲浩田

1976年12月10日

「四人幫」在天安門廣場事件中的陰謀活動

今年3月底,清明節前,許多群眾陸續前往天安門廣場人民英雄紀念碑前敬獻悼念敬愛的周總理的花圈。群眾的悼念活動,引起了「四人幫」的注意。南京事件後,姚文元兩次指令魯瑛:「要注意北京的情況」,並說:「要分析一下這股反革命逆流,看來有個司令部。」魯瑛秉承姚文元的黑指示,派記者日夜輪流守在天安門廣場,收集情況。根據有關記者的揭發,並查看了姚文元對這一時期《人民日報》編發的十二期《情況彙編清樣》(這是專送姚文元看的,經他修改、同意後,才能印成《情況彙編》特刊,報送中央政治局。以下簡稱《清樣》)的親筆修改件,證實「四人幫」在處理材料中耍了許多陰謀,搞了不少假情況,蓄意欺騙毛主席和黨中央。

一、扣發或刪去有關群眾悼念敬愛的周總理的內容。

例如:4月1日和4月4日上午的兩期《清樣》,除有一部分揭露「四人幫」反對周總理的內容外,主要是反映群眾前往天安門廣場送花圈的規模,群眾在人民英雄紀念碑前深切悼念周總理的情景,姚文元全部扣住不發。……

二、對廣大群眾憤怒聲討「四人幫」的內容,姚文元作賊心虛,大砍大刪。

4月3日的《清樣》,反映了一份《倡議書》的下列內容:「說共產主義的空話是不能滿足人民希望的,資產階級野心家、陰謀家、修正主義者們,憑說共產主義的空話,竊取了一部分黨和國家的權力,他們最終也要穿著這種鑲滿空話的美麗外衣,連同他們骯髒的靈魂一起被人民掃入歷史的垃圾堆。」《清樣》還反映了一些詩詞的內容,如:「翻案圖窮匕首見,攻擊總理罪滔天。青江搖橋閃鬼影,反罷河橋紅霞現。」這些內容,都被姚文元一筆勾銷了。

4月4日的《清樣》上,刊登了署名「首都幾名紅小兵」的一首詩:「怒恨國賊,又刮黑風,正告你們,小小一撮,人民威力,不要小看。」還刊載了署名「北京地安門中學學生」寫的題為《承志捉鱉》的詩:「何懼寒風刺骨,誓把妖叛全消滅,敢翻怒濤下海洋,捉賊鱉!」姚文元也全部刪掉。……

三、肆意刪改,顛倒是非,給群眾加上許多莫須有的罪名。

例如:4月3日的《清樣》上,刊載了一首詩:「丹心已結勝利果,碧血再開革命花。倘若妖魔噴毒火,自有擒妖打鬼人。」姚文元強加了如下罪名:「所謂『再開革命花』,就是要推翻社會主義革命和反擊右傾翻案風的鬥爭。」

4月4日《清樣》刊載的一首題為《清明節吶喊》的詩寫道:「……『遙瞧』無罪?總理有瑕?樁樁件件,有目共察。追根尋源,海遼兩家。名利熏心,欲立自家。……」姚文元在這首詩的後面加了一段話,惡毒地叫嚷:「這除了上海之外,還把矛頭指向遼寧,暴露了策劃者的一部分意圖。」

4月5日的《清樣》寫道:「有十來個小伙子,分別被鬧事的人圍打。據鬧事的人說,其中兩個是清華大學工農兵學員,一個是解放軍。他們公開說了『周總理是黨內最大的走資派』。因此,他們頭上都被打起了幾個大血包,臉浮腫,流著血。許多人叫著:『打死他!打死他!』」姚文元別有用心地刪去了「他們公開說了『周總理是黨內最大的走資派』」一句。經他這樣一改,是非完全顛倒,對誣蔑周總理的壞蛋表示極大義憤的革命群眾,卻成了無緣無故要「打死人」的「暴徒」。

4月5日的同一期《清樣》說:「有人看見天安門廣場的花圈沒有了,便聚眾『抗議』。」姚文元把「有人」改成「一小撮壞人」,把「聚眾」改成「煽動一夥人」。經他一改,那些送花圈悼念周總理的群眾竟變成了「一小撮壞人」。

4月5日的《清樣》上,姚文元把一首新體詩怒斥「四人幫」反對周總理的內容全部刪去,印發《情況彙編》特刊時,把剩下的半首詩同另一首舊體詩拼湊在一起,手段極其卑劣。

四、蓄意收集鄧小平與天安門事件有「聯繫」的材料。

天安門廣場絕大多數悼詞,都是悼念周總理和反對「四人幫」的,因此,4月初的幾期《情況彙編》特刊上都沒有反映出天安門廣場事件與鄧小平有「聯繫」的內容。4月4日晚,記者從天安門廣場抄回份材料,文中寫道:「在周總理患病期間,由鄧小平同志主持中央工作,鬥爭取得了決定性勝利。鄧小平同志主持中央工作,全國人民大快人心。」魯瑛如獲至寶,等不及編發《情況匯報清樣》,立即用電話向姚文元報告。姚文元聽後說,他要立即在政治局會議上匯報,還讓魯瑛把這份材料送給毛遠新看。

魯瑛還根據姚文元要派記者到科學院半導體研究所「瞭解一下」的黑指示,在4月3日和4月4日連續編發兩期關於半導體所的《情況彙編》特刊,反映該所的階級鬥爭新動向。其中一期特地指出:鄧小平的女兒鄧楠所在的科技處做了什麼樣的花圈。其用意是說:這花圈是鄧小平煽動做的。

4月中旬,魯瑛等人又編發了一期關於天安門廣場事件的「罪行」的《情況彙編》特刊,其中刊登了幾張照片。姚文元看後大為惱火,責問:「為什麼用這些照片?雜亂無章,有打破頭的,沒有一張是與鄧小平有聯繫的。」一語道破「四人幫」迫切需要同鄧小平有關係的材料。

五、反映4月5日事件的幾期《情況彙編》特刊,經「四人幫」一夥改編後,成為《人民日報》4月8日刊登的題為《天安門廣場的反革命政治事件》的報道。在這一改編過程中,「四人幫」不僅對魯瑛面授機宜,出了許多黑主意,姚文元還自己動手增刪,塞進了不少私貨。

魯瑛在主持改編的過程中,秉承「四人幫」的黑旨意,蓄意擴大事件的嚴重性,把這次事件說成是「有預謀、有計劃、有組織」的;把文中的「這夥人」一律改為「暴徒」;把「一小伙鬧事的人」改為「一小撮反革命分子」。……

魯瑛在張春橋、姚文元的授意下,在這篇報道中寫了下面一些話:「他們為鄧小平歌功頌德,推出鄧小平當匈牙利反革命事件的頭子納吉。他們胡說什麼:『由鄧小平主持中央工作,鬥爭取得了決定性勝利,全國人民大快人心。』還惡毒地攻擊誣蔑說:『最近所謂的反右傾鬥爭,是一小撮野心家的翻案活動。』反革命氣焰囂張至極。」姚文元在改編過程中,還親筆加了:「吹捧鄧小平反革命修正主義路線」,「這些是暴徒公然反對毛主席親自發動和領導的反擊右傾翻案風的偉大鬥爭」,「這是一場反革命暴亂,」……

六、在天安門廣場事件期間,「四人幫」十分活躍,同魯瑛聯繫密切。

4月5日凌晨5時,王洪文竄到天安門廣場工人民兵臨時指揮部的小樓上,對張世忠、馬小六說,天安門廣場事件是反革命性質,要他們堅決頂住,並大談工人民兵的主要任務是對內反覆辟,同國內走資派做鬥爭。魯瑛把這當做報紙宣傳的新精神。王洪文還曾專門打電話給魯瑛,讓他提高警惕,注意有人要衝人民日報社,並要魯瑛自己也要注意安全。

「四人幫」在人民大會堂裡偷看天安門廣場情況時,用望遠鏡看不清紀念碑前人群中的情況,姚文元馬上打電話叫魯瑛派記者到紀念碑前看情況,然後回來報告。

4月7日,王洪文、張春橋、江青在人民大會堂接見魯瑛和幾個記者,讚揚他們反映了重要情況,還同魯瑛等人碰杯,飲酒祝賀。……

1980年5月12日,原中共中央政治局委員、北京市委第一書記吳德,曾這樣回憶「四五」情況:

4月4日晚,政治局在人大會堂開會。我匯報了天安門廣場的情況,說:沒有發生大問題。我要求把花圈多放幾天,作好群眾的工作,再送八寶山燒掉。大家也都同意這樣做。

這時,人民日報的魯瑛給姚文元送來一份報告,講在紀念碑西角有人演講罵江青。姚文元讀了這個報告,「四人幫」就鬧了起來,質問我知道不知道。江青還罵我是「老右傾」,「中鄧小平的毒太深了」,並通知我馬上去抓這個人(演講者),她又蠻橫地說:現在清明節已過了(夜裡12點),要把花圈全部搬走。我提出是否再放兩天,不然群眾不答應。江青說不行,鬧得氣氛很緊張。這時主持會議的華國鋒又改變了大家原先的意見,同意了「四人幫」的意見,拍了板,讓我馬上執行。(當夜抓了388人)所以,5日群眾就火了,提出「還我花圈」,「還我戰友」,燒了汽車、小樓。

4月5日,召開政治局會議。毛遠新口頭傳達毛主席的指示:一,首都;二,天安門;燒、打,性質變了,變為反革命的性質。於是,政治局決定:

1.調動民兵解決問題,民兵可拿起木棍,由×××同志指揮。(原定要調十萬,實際調了三萬多)並指定晚八時動手。

2.先用廣播的辦法,動員群眾離開廣場,開始擬以廣播電台的名義廣播。後來政治局又批評了持不同意見的群眾,要我廣播講話。

會未散,我和×××就趕回市裡佈置。吳忠同志(衛戍區司令)對我說:不要急著出動民兵和部隊,要等廣場上的群眾走得差不多了才能下命令,不然會出大問題,我們應該採取向後拖的辦法。我同意了,並讓他去掌握。

晚6點半,發表廣播講話後,群眾陸續散去。但我的許多話是錯誤的,如提出「堅決打擊反革命破壞活動」、「今天,在天安門廣場有人進行反革命破壞」等。我們一直等到十點多鐘,廣場人少了,才出動民兵。在此之前,部隊已包圍了紀念碑。4月8日,政治局傳達毛主席的指示,仍是毛遠新傳達的,主要是佈置抓人,追查。

天安門事件的時候,華國鋒和政治局的同志都在人民大會堂,觀察情況,不時用電話催促佈置和出動民兵,進行指揮。我執行了華國鋒和政治局的決定……