有仇報仇,有冤申冤。

無仇無冤,有的曾是她的好友,有的曾給她以幫助,有的為她所敬仰,有的甚至曾為她所愛,僅僅因為知道藍蘋的往事,也在「文革」中遭到她的撻伐。

鄭君裡和趙丹知道藍蘋的往事太多,自然在劫難逃。抄家之後被投入獄中,鄭君裡屈死於冤獄。

顧而已,「六和塔婚禮」中的一個,要整掉他!

於伶,「十八」抄家「候補」名單中的一個,此人知內情,該整!

史枚,當然該整。好在他蹲過國民黨和軍閥盛世才的監獄,1957年又劃為「右派」,整他不難。

章泯,任北京電影學院院長兼黨委書記,就在眼前,就在鼻子底下,太容易招惹是非。不過,他是「走資派」、「三十年代黑線人物」,何況北京電影學院的「主義紅衛兵」的「造反精神」是聞名北京的,整他也不難。哦,終於在1975年2月4日把他整死了,了卻江青一樁心事。

最令人震驚的,是秦桂貞向我講述的故事[3]。

秦桂貞,不是「走資派」,不是「三十年代黑線人物」,只是一個極普通的婦女——解放前當傭人,解放後在幼兒園當保育員。成為「旗手」之後的江青,本來早已把阿桂遺忘。「文革」之禍,本來不會燒及秦桂貞。

可是,在1968年2月,張春橋密報江青:「上海的紅衛兵在找一個保姆瞭解你過去的情況……」

當時,張春橋只是聽他手下的密探的匯報,知道有這麼一回事。他並不知道那個保姆是誰,住在什麼地方。

江青一聽,心中一驚:她馬上意識到那保姆是秦桂貞!

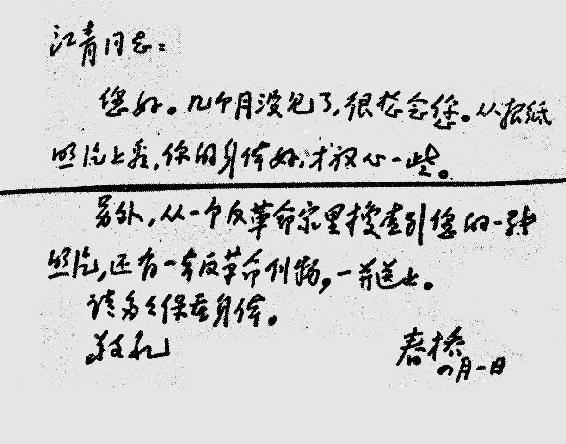

■ 張春橋寫給江青的信

江青明白,當年,她跟唐納之間的「武鬥」,她跟章泯的同居,阿桂親眼目擊,一清二楚。如果紅衛兵從阿桂口中知道這些,貼大字報,刷大標語,「旗手」的臉往哪兒擱。

這一回,江青不必再通過葉群了。一個電話,江青就把肥頭大耳的空軍司令吳法憲召來。江青向吳法憲當面交辦重要任務了——儘管這次的任務,又與空軍業務毫不相干。

「是這樣的,你趕緊派人到上海去,給我找一個人。」當年的藍蘋,如今耳提面命,向堂堂空軍司令發號施令了:「這個人的名字叫秦桂貞,人家喊她阿桂。30年代,我在上海的時候,她照料過我的生活,知道我的一些情況。這個人長期被上海市公安局裡的壞蛋控制利用,可能洩露過我的機密情況。聽說,最近又有人找她調查。這個人不能放在外邊……」

「我馬上派人把她抓來!」吳司令到底是個明白人,鑼鼓聽音,說話聽聲,他聽出了江青的意思。

「不過,我們多年沒有聯繫,我不知道她現在住在上海什麼地方。」江青說道,「你派人到上海,注意不要驚動上海市公安局。你要秘密調查,秘密押送,把她抓到北京來。在她手頭上,可能有我的一些照片,一起拿來。」

「我用飛機押送她,又快又保密。」空軍司令手底下有的是軍用飛機,可以充分發揮他的「空中優勢」。

江青想了一下,授予錦囊妙計:「不要明火執仗,不要當場逮捕。你借我的名義,如此如此,她一定會言聽計從,乖乖地來北京……」

吳法憲連連點頭,領命而去。

吳法憲找了一個姓張的心腹,面授機宜。此人坐了專機,來到上海。由於江青關照過,在上海市公安局裡可能還隱藏著壞蛋,那人只得自己設法在茫茫上海灘尋找秦桂貞。

秦桂貞來上海後,調換過好幾個工作單位,況且已於1967年退休,單身一人,住在上海南京西路一條弄堂的一座兩層小屋的樓上。她是個小人物,不像鄭君裡、趙丹那樣的名人容易打聽。

姓張的在上海查了三四天,這才查明秦桂貞究竟住在哪裡。

1968年3月2日這天傍晚,作為裡弄乾部的秦桂貞,正在安排幾個紅衛兵的住宿。

忽然,一個四十來歲、留著齊腮短髮的女人,前來找她:「你是秦桂貞阿姨嗎?」

「是的,我叫秦桂貞。」

那女的拿出一張紙頭說:「我是上海市革命委員會的,這是介紹信。」

秦桂貞原是文盲,眼下也識字不多,看著那紙頭上蓋著紅色圓形大印,猜想那介紹信不會是假的。

「什麼事?」秦桂貞問。

「請你跟我去,到市革會,有點事情。」那女的答道。

秦桂貞隨著她穿過熱鬧的南京路,見僻靜處停著一輛銀灰色的小轎車。那女的帶著她上了車。

秦桂貞已經54歲了,還沒有坐過這麼漂亮的小轎車。她在揣測著,市裡有什麼要緊的事找她呢?

風馳電掣一般,那小轎車左抹右拐,駛入幽靜的所在,停在一幢小樓前。

在一間寬敞的辦公室裡,那個姓張的滿臉堆笑,請她坐在沙發上,說道:「秦阿姨,北京首長想念您,托我問您身體好!」

秦桂貞一聽,心中頓時豁亮:那「北京首長」,想必就是當年的藍小姐、今天的江青。

不過,秦桂貞又一想,也許是彭真夫人找她[4]。因為彭真夫人曾希望她去他們家燒菜,當保姆。只是由於秦桂貞以為在他們家中,進進出出極不方便,所以不願去。消息很不靈通的她,當時連彭真已經被打倒,都不知道。

姓張的又緊接著說:「北京首長派我來,接您去北京住幾天,好不好?」

「什麼時候動身?」

「今天晚上就走!」

事情這麼突然,秦桂貞毫無思想準備。好在她孤身獨居,無牽無掛,要走就走。

她想了一下,記起今天是星期六,便說:「明天是星期天,如果我今晚走,我要跟陳阿姨說一聲,因為我向來是在她家過星期天的。」

「陳阿姨是誰?」

「她是我在幼兒園工作的老同事,是我最要好的朋友。她家離我家不遠。」

姓張的一邊記下陳阿姨的姓名,一邊說:「北京首長關照,您去北京,不要告訴任何人!您趕緊回家收拾一下,馬上就走。北京比上海冷,您要多帶些衣服……」

小轎車送秦桂貞回家,那女的陪著她。

事有湊巧,秦桂貞剛剛進屋,陳阿姨來看她了。那女的催秦桂貞快收拾,快走。

「你要出門?上哪兒?」陳阿姨問秦桂貞。

秦桂貞支支吾吾,未敢答覆。她只是說,身邊總共只剩三角錢了。

陳阿姨立即掏出四元錢,借給她。

「後天發工資,你替我領一下。我出門的消息,誰也別告訴。」秦桂貞對陳阿姨說完這句話,就出門走了。

秦桂貞做夢也想不到,她前腳剛跨出家門,抄家者後腳就來了,把小屋裡所有的照片和有文字的紙片抄得一乾二淨,全部帶走。江青當年從重慶寄給秦桂貞的兩張照片,也被抄走了。

那個完全無辜的陳阿姨,由於目擊了秦桂貞離家的一幕,被作為「反革命」遭到審查!

夜空像鍋底一般烏黑,小轎車把秦桂貞送入上海軍用機場。一架專機在那裡等候。

這是秦桂貞平生第一次坐飛機。當她走進機艙,那個姓張的穿著一身軍裝,早已坐在那裡了。這次飛行,除了押送者之外,總共只有兩名乘客——她和作家峻青。

作家峻青也是江青下令秘密逮捕的。

那是1968年2月27日傍晚,峻青在上海作家協會的「牛棚」裡幹完活,拖著疲憊的身體,沿著巨鹿路往家中走去。

峻青,本名孫俊卿,作家,寫過小說《黎明的河邊》、《膠東紀事》等,也寫過許多散文,如《秋色賦》、《雄關賦》等。1955年起,任中國作家協會上海分會代理黨組書記、書記處書記。筆者曾與峻青有過許多交往。

當峻青走到巨鹿路與常熟路的交叉口的時候,一個戴著大口罩、穿藍棉衣的男子走近了他。

「你是峻青同志嗎?」顯然,對方有備而來。

峻青點了點頭。

此人自稱姓張,說是有要事找他,請他一起走一趟。

峻青不知對方何意,當然不肯。來人只說吳法憲要找他。

峻青很驚訝,那位空軍司令幹嗎要找他呢?

那人請他上車,說是到了空軍招待所再詳談。

峻青上了車。後來,峻青才知道他叫張彪,空四軍文化處長。

峻青隨張彪到了空軍招待所,見到了吳法憲,此外還有戴眼鏡的人在側。後來他才知道那人就是江騰蛟。

吳法憲要峻青上北京:「有什麼事,不必問。」

峻青則堅持必須通過組織,他才去北京。

幾天之後,3月2日,上海作家協會群眾組織的頭頭通知峻青:「中央有個專案,要你去北京。」

當天夜裡十時,一輛白色「伏爾加」轎車接峻青直奔上海西郊虹橋機場。到了那裡,峻青非常吃驚,一架三叉戟專機在等待他。

機艙裡空蕩蕩,只他一個「乘客」。

飛機起飛之後,峻青聽見尾艙裡有女人的尖叫聲。後來,峻青才知道,她就是秦桂貞。

秦桂貞尖叫,是因為她心中有點害怕。那個姓張的就勸她從窗口看下面。她看見了上海的萬家燈火。沒多久,燈光消失了,四週一片漆黑。

北京的天,也如同墨染一般。專機在一片黑暗中降落。

早已等待在機場的小轎車,把秦桂貞送入空軍招待所。

秦桂貞獨自住在鋪著紅地毯的房間裡。她向來睡硬板床,睡不慣彈簧床,只得躺在紅地毯上過夜。服務員見了,只好苦笑。

她向來做慣了,一下子閒得無所事事,雙手不知擱在什麼地方好。她幫助服務員掃地、倒痰盂、沖刷各處的抽水馬桶,連浴缸都洗得乾乾淨淨。

她盼望著「首長」早日「接見」,以便可以早點回上海——她過不慣這種「紅地毯生活」。

終於,有一天來了一男一女。那男的戴眼鏡,講的話很難懂。那女的講一口普通話。

從那女的話中,秦桂貞得知,她就是葉群,而男的則是「中央文革小組」組長陳伯達。他們說,是代表江青同志前來看望。這樣,秦桂貞才明白,那「想念」她的「中央首長」,確實就是藍小姐。

據雲,葉群和陳伯達回去之後,把見到秦桂貞的情況告訴江青。不久,江青便對吳法憲說:「我不見她。把她監押在北京。防止她洩露我30年代的情況,防止別人向她調查我的情況。」

於是,江青便以秦桂貞「同國內外階級敵人有聯繫」的罪名,決定把秦桂貞投入監獄。

秦桂貞記得,3月6日,幾個軍人來了,說是「首長」有請,要她帶上東西走。這一回,接她去的不是小轎車,卻是一輛軍用卡車。她剛坐定,兩個軍人立即分坐在她的兩側。

卡車開出了北京城,在郊區公路上開了很久很久。

高牆鐵門,到處是崗哨。這是什麼地方?秦桂貞進去後,她的鞋帶、褲帶全被沒收,換上難看的黑色的衣服。

她的頭髮被剃掉,只在頭頂留下一小撮。後來,她才明白,那在頭頂留下的一小撮頭髮,是為了便於隨時「揪」住她的腦袋,進行拷打。

她被單獨關進小小的水泥屋裡,窗上釘著鐵條。

她這才恍然大悟:她被抓去坐牢了!

關押她的地方,便是秦城監獄——關押要犯的場所。

她的罪名,是「首長」定的——「特務」!

天哪,她怎麼會成為「特務」?真是「欲加之罪,何患無辭」!

她,常州鄉下一個貧苦農民的女兒,姐妹兄弟六個。母親生下她才一個月,父親就去世了。於是,她被說成「不吉利」,「命不好」,要送給人家。可是,沒有人家願意要她。

她出生的那年,又遇上常州鄉下發大水,沒辦法,母親到上海給人當奶媽。不得已,母親把她寄養在一個鄰居家,每個月貼補鄰居一元錢,鄰居用米湯、稀飯餵養她。

秦桂貞五歲那年,被姑媽要去當童養媳。姑媽家也窮。沒多久,她又被一家裁縫要去當童養媳。那裁縫每天只有兩角錢收入,也很窮。

13歲那年,聽人說到上海去做「大小姐」——傭人,可以賺點錢。於是,她就由鄰居陪同來到上海,進入「薦頭店」——傭人介紹所。秦桂貞剛剛坐下來,就被人領走了。這樣,秦桂貞赤腳隨那人來到上海寧康里許家當傭人。剛到許家的那天,天那麼冷,她卻赤著腳,連雙鞋子都沒有。吃飯的時候,她光吃米飯,什麼菜也不吃,使許家驚詫不已——她在鄉下向來吃南瓜、山芋當飯,如今能吃上大米,在嘴裡打個滾就吞下去了,還用得著吃什麼菜?

秦桂貞的運氣不錯,遇上了好人家。許家小姐許慕貞待她很好,囑家人給她買了衣褲鞋襪,還給她買了魚肝油。

從此,秦桂貞安心在許家當傭人。三年之後,婆家要領她回鄉下成親,秦桂貞怎麼也不肯。許小姐很同情她,為她請了律師,辦了解除婚約的手續,並付給秦桂貞婆家120元銀元。

秦桂貞非常感激許家,也就把許家當成自己的家。

許家從上海寧康裡搬到安瀾路花園村,後來又搬到環龍路上海別墅。當時,許家是租人家的房子住。由於住房還有多餘,就把二樓的亭子間租出去。前來租這間亭子間的,便是藍蘋小姐。這樣,許家成了藍小姐的二房東。

秦桂貞跟藍小姐同齡,很快就成了好朋友。她看到藍小姐很窮,連飯都吃不飽。出於同情,她給藍小姐送飯送菜。

她萬萬想不到,這個藍小姐成了「大人物」之後,竟恩將仇報,忘恩負義!藍小姐如今說她是「特務」,她怎麼會是「特務」呢?

淳樸、善良的她,說什麼也想不到,藍小姐成為「旗手」,會變得那樣心狠手辣!

她記得,當年藍小姐臨走的時候,她送照相冊給藍小姐,藍小姐曾說:「將來我有出頭之日,一定好好報答你。」

其實,秦桂貞並不要什麼「報答」。不過,藍小姐如今「出頭」了,卻把她投進監獄,這樣的「報答」,使秦桂貞憤怒不已。

秦桂貞記得,在藍小姐走後,杳無音訊,她很想念藍小姐。

終於,在1946年2月,她忽然收到一封信。拆開一看,裡面有一張藍小姐的照片,還有一張藍小姐抱著女孩子的照片,高興極了!

她不識字,請東家念給她聽,才知道藍小姐改了名字,叫江青。那孩子叫李訥。信是藍小姐從延安到重慶看牙病的時候,從重慶寄來的。

東家讀罷信,千叮萬囑,叫她千萬別聲張,因為藍小姐已經去了延安,和毛澤東結婚!

1949年5月27日,當紅旗在上海飄揚的時候,秦桂貞在街上看著打著紅旗進城的部隊,尋找著藍小姐。

她還記得,1950年,東家的孩子寶寶生氣喘病,要她陪著去北京看病。她住在北京大學——東家的親戚家。她請人代筆,試著給藍小姐寫信,她不知道通訊處,就寫「毛澤東轉江青收」。

一個多月後,一個解放軍坐著吉普車來北京大學找她,說是奉江青之命。她看見吉普車,不敢上去。倒是東家的親戚說不去不好,她才上了車。車子進入中南海,她終於見到闊別多年的藍小姐。

那時候,藍小姐待人還不錯,很講舊情。藍小姐問她有什麼要求,她只是說,記得藍小姐離開上海時曾說,要為婦女的翻身而鬥爭。如今解放了,她不願再當傭人了,希望參加工作,幹什麼活都行。

不久,北京的北海幼兒園派人找她,這是藍小姐為她安排的工作單位。從此她成為北京北海幼兒園保育員,干力氣活,拖地板,挑水,燒水……

這個幼兒園非同一般,因為這裡離中南海只一箭之遙,許多高幹把子女送到這個幼兒園。這樣,秦桂貞結識了許多高幹的夫人,如劉少奇夫人王光美、陳雲夫人於若木、彭真夫人張潔清等等。

秦桂貞沒有成家。單身的她,在休息時,喜歡到北海釣魚。釣的魚送給幼兒園。她的認真工作態度常受表揚。

不過,秦桂貞畢竟是南方人,過不慣北方生活,患關節炎,從1958年調回上海,依舊當保育員,每月三十多元工資。

自從1950年跟藍小姐見過一面之後,她再也沒有找過藍小姐。她也從未在別人面前說起藍小姐。她對藍小姐的印象還算可以——雖然她很看不慣當年藍小姐跟唐納、章泯的關係,但是藍小姐畢竟成了毛澤東夫人,而且對她也還不錯。

正因為這樣,事隔多年,當她聽說「北京首長想念你」,也就跟著來人應召而去。

經過一次次提審,挨皮鞭,挨棍子,她漸漸明白了「北京首長」為什麼「想念」她!

她拿出了一件血跡斑斑的上衣給我看。她說:「我差一點被打死在秦城監獄。在那裡,我流的淚水要用面盆裝!」

她對江青咬牙切齒,再不叫她「藍小姐」、「江青」,而是罵她「妖怪精」!

在秦城監獄,每天只有兩口杯水,洗臉、刷牙、喝水全在內。她洗衣服,是在抽水馬桶裡洗的!

每天啃硬窩頭。秦桂貞是南方人,吃慣米飯,吃不下那窩頭。她記得,五個獄警來了,說是給她「喂飯」。他們把她扳倒在地,四個人分別按住她的雙手、雙腳,另一個人把婦科檢查下身的鴨嘴板塞進她的嘴巴,再把半臉盆的米飯往裡塞,說這叫「喂飯」!秦桂貞差一點給咽死。

剛「喂」完,他們就叫秦桂貞站起來跑步,跑得要快,稍慢一點就挨打,據說是為了把「喂」的飯顛下去!

向來不大生病的她,在秦城受折磨後,一次一次生大病。她的頭髮就是在那裡變白的。她被送進了犯人醫院。頭一天,她癢得無法入眠。一看,臭蟲成隊!她不得不用手掐臭蟲,手上沾滿臭蟲血,卻無處可洗手。

她向醫生說,已經幾年沒有吃過白菜,很想吃白菜。醫院裡真的給她吃白菜。可是,那白菜故意不放鹽,而且頓頓是這樣的白菜。吃了一個星期,秦桂貞毫無力氣,起床小便時,無力地倒在地上。

在秦城監獄,她得了腰椎肥大症,這病至今仍每天折磨著她。

直到她病得氣息奄奄,才放了她。

她無緣無故被關了七年多——從1968年3月6日至1975年5月7日!

出獄的時候,她已神志不清,嚴重的高血壓、糖尿病、白內障、浮腫病,使她舉步維艱。

她背著「特務」黑鍋,回到上海。

她本在1941年結過婚,丈夫也是窮人,在船上當水手,沒幾年就病死了。她沒有孩子。她艱難地獨自在上海生活著。每月三十多元退休工資,考慮到姐姐在鄉下生活無著落,她還省下一半寄給姐姐,自己只留十幾元——她是一個平凡、堅強而又善良的女性!

她堅信這句普通的真理:「善有善報,惡有惡報。不是不報,時候未到!」