反胡風運動,在1955年6月,達到了高潮:6月10日,《人民日報》公佈了關於胡風的第三批材料;20日,人民出版社出版了《關於胡風反革命集團的材料》一書,毛澤東寫了序言和按語。

照理,作為反胡風「英雄」的姚文元,此時此際應當鼓噪而進,再發表一批討胡「檄文」。

出人意料,姚文元突然偃旗息鼓,從報刊上消失了:從1955年6月至1956年6月,姚文元整整沉默了一年,連「豆腐乾」文章也未曾發過一篇。

意氣正盛的姚文元,怎麼會一下子收聲斂息?

哦,這裡用得著一句中國諺語:「大水沖了龍王廟!」反胡風鬥爭,反到了「英雄」頭上來了!

對於姚文元來說,那是難忘的一天。他正在機關寫批胡風的稿子,忽然有人告訴他,說是他的母親來了。

髒衣服不是在星期天已經帶回家洗掉了嘛,母親來幹什麼?

姚文元匆匆奔出大樓,只見母親周修文神色緊張站在大門外。

她悄悄附在姚文元耳邊說:「爸爸給抓去了!」

姚文元一聽,臉色陡變。略微鎮定了一下,他說:「你趕緊走。我下班以後回家。這消息對誰也別講!」

「你放心。」母親說,「我怕別人知道,才來機關找你。我怕打電話會被總機聽見……」

周修文說罷,急急走了。

下班之後,姚文元悄悄回家了。直到夜深,姚文元才若無其事地回到機關宿舍。

這一次,姚文元蒙受了沉重的打擊。

解放之後,姚蓬子仗著有23萬元(即舊人民幣23億元)的資本,仍然開他的作家書屋,當他的老闆。

不過,他沒有宣鐵吾那樣的靠山,不能再做紙張投機生意了,收入遠遠不及紙販子的年月。

令人頭痛的是,作家書屋裡的職工成立了工會,工會成了他的對頭。

工會一次又一次跟姚蓬子談判,要求增加工資,提高福利。

姚蓬子總是打「太極拳」。實在沒招兒了,這才像擠牙膏似的,增加一點工資、福利。

1955年,在全國工商業的社會主義改造高潮中,作家書屋併入了全民所有制的上海教育出版社,作家書屋的職工,成了上海教育出版社的職工。姚蓬子的妻子周修文,成了上海教育出版社的資料員—不過她實在幹不慣,做了一年就洗手不幹了。

姚蓬子在作家書屋關閉之後,乾脆,寧可做一個自由自在的「無業遊民」。

他倒有點自知之明。他深知,自己有著叛徒歷史和奸商劣跡,又是地主、資本家「雙料貨」,在共產黨手下別指望在政治上東山再起。

他慶幸自己在解放前夕,狠狠地在經濟上撈了一把。如今,不僅有了自己的房子,而且有一筆可觀的存款。即使夫妻雙雙不去工作,光拿利息、定息,就足以維持生活。

他樂得在家逍遙自在,大可不必到上海教育出版社去當一名編輯。

他也慶幸在解放前夕,讓兒子姚文元擠進了共產黨。從此,兒子有了比大學文憑更重要的黨票,有了比利息、定息更重要的政治資本。

在家裡實在閒得無聊,他就去上海華東師範大學中文系兼點課,講講中國文學史,講講《水滸》研究,拿點講課費。

不過,這僅僅是兼課教師而已。他並非該校正式職工,可以不參加該校的政治運動,依然十分自由。

他的算盤打得蠻不錯:有了錢,生活無憂無慮;有了自己的房子,像蝸牛有了硬殼,政治風浪來了,可以躲進「避風港」;成了兼課教師,對外人可以自稱「上海華東師範大學教師」,不會像「無業遊民」那麼叫人瞧不起。

萬萬想不到,冰涼的手銬會突然戴在他的手上!

姚蓬子的被捕,原因諸多。其中之一在於胡風事件:當反胡風運動的調門越唱越高,胡風被定為「反黨集團」、「反革命集團」的「首領」,姚文元成了反胡風的「英雄」,姚蓬子卻大倒其霉。由於作家書屋出版過胡風著作,他曾跟胡風有過許多交往,在清查「胡風分子」的時候,便查到了他的頭上。他被列入「胡風分子」嫌疑名單之中。

原因之二在於潘漢年。潘漢年是姚蓬子當年的入黨介紹人。解放後,潘漢年擔任上海市副市長。潘漢年對姚蓬子的叛黨經過,一清二楚。姚蓬子每當看見報上登著「上海市副市長潘漢年」字樣,便觸目驚心,惶惶不安。他曾私下裡對人說:「只要潘漢年在上海,我永遠沒有出頭之日!」

1955年4月底,出差去京的潘漢年突然在北京飯店303室被捕,罪名是極為可怕的:「內奸」!後來,潘漢年被判處無期徒刑,在「文革」中死於監牢。直至中共十二大,中共中央為潘漢年平反昭雪,宣佈「潘漢年事件」乃是一樁冤案。

潘漢年的被捕,也牽涉到姚蓬子。因為當年姚蓬子擔任中共特科聯絡員時,頂頭上司便是潘漢年。潘漢年既然是「內奸」,那麼姚蓬子也有「內奸」之嫌—唉,不論潘漢年在台上還是在台下,都使姚蓬子的日子過得不安寧!

於是,姚蓬子作為「胡風分子」和「潘漢年分子」的雙重嫌疑,由公安部六局拘捕審查,押往北京。

經過審查,姚蓬子既定不上「胡風分子」,也夠不上「潘漢年分子」。不過,七審八查,卻查出了他的叛變問題。《中央日報》上那《姚蓬子脫離共產黨宣言》,白紙黑字,姚蓬子無法抵賴,不得不寫下《我在南京獄中叛黨經過》長篇交待,交給了公安部。

姚文元是黨員,家裡發生了如此重大的政治性問題,他理應向黨組織匯報。他卻不聲不響,想瞞天過海,不想因為反胡風的「英雄」有著這麼一個父親,而讓錦繡前程付諸東流!

其實,姚文元是在1953年12月知道父親姚蓬子的叛徒問題。事情的起因,倒不是當時要審查姚蓬子,而是當時上海普選人民代表,姚蓬子作為統戰對象,被列為候選人。當時,姚文元也一直向組織上宣稱,父親是「黨外民主人士、進步作家」。然而,盧灣區的統戰部聽說姚蓬子在解放前曾經是中共黨員,便向姚文元瞭解相關情況。姚文元知道一點父親在解放前的情況,但是並不詳細、確切。他知道父親在解放前跟馮雪峰過從甚密,而馮雪峰在解放後擔任人民文學出版社社長兼總編、《文藝報》主編、中國作協副主席、黨組書記,於是便給馮雪峰寫了一封信,請他介紹父親姚蓬子的歷史情況。

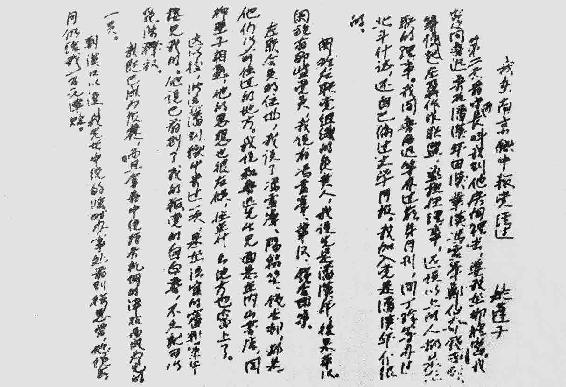

■ 姚蓬子關於叛黨問題的交待

姚文元寫給馮雪峰的信,迄今仍未見披露,但是馮雪峰在1953年12月15日寫給姚文元的信,卻已經見諸報端。馮雪峰的信至為重要,全文如下[131]:

姚文元同志:

你的信收到。謝謝你關心我的身體。

你是一個黨員,我在你入黨時,就知道的。你既是一個黨員,我當然可以答應你的要求,把你父親的事告訴你。他大概是在1930年左右加入黨,加入過「左聯」,也做過一些黨的工作。大概在1934年被捕,大約因怕死,在南京自首了,後曾編過一個國民黨的小報紙,但自首時尚未破壞過黨的組織,這是後來調查過的。抗戰時在重慶,他又和進步文化界接近,那時進步文化界也希望他在抗日的統一戰線上盡些力。此時他和國民黨的關係也逐步脫離。抗戰勝利後回上海,在政治上仍是無所謂,但對進步出版界(如生活、新知、讀書出版社等)也幫過一些忙,所以說他現在還是統戰的對象。

你父親的確在政治上是軟弱的,又是糊塗的。他可恥地自首,人家都說是因為怕死,這大概是真的。他膽子小,所以不敢革命,怕犧牲,而同時也不敢做大壞事(這總還算好)。他選擇了開書店的職業,可是不知為什麼他弄形成了商人的習氣,他那種愛錢的性格,常常使別人吃驚。而且,據我所知,他常因此受辱而不覺得什麼什麼似的。在這方面,他也是一個糊塗的人。我們因為過去是朋友,後來他也還幫忙我,掩護我,所以常常嚴厲地勸戒他,刺激他。他有幾次在我面前流淚痛哭,好像他也很心痛,但我覺得效果很小,仍然愛錢和糊塗。在解放後,我曾盡過稍微的力,使他和各方的關係不致太壞,這也不是為私誼,為他個人,是為了他也仍可做些有益於人民的事。

前一月,上海方面要我證明他曾經掩護我的事,我已經證明了。

以上是大概的、扼要的情形,想你可以明白的。你不要難過,你應該學會冷靜地去看問題,深刻地去瞭解過去社會的複雜性。你知道他的弱點,應該好好地幫助他,他雖然年齡大了,也應該幫助他改變他自己的種種錯誤的想法和看法。我認為你簡單地疏遠他,離開他是不對的,應該去接近他,把關係搞好,以便說服他。過去的事(自首),你不可再去提,以免刺痛他。問題是現在,他應該很快走「公私合營」的路。看樣子,他現在出書,銷路很好,他正在「走紅」,正在「私熱」中,似乎一下子還扭不過來。所以我覺得你可以從這方面去幫助他、去說服他。

但我的意見,只供你參考。你自己細心地研究後行事。也可以和組織上討論。我的信給組織上也可以的。但沒有必要時也不必給組織上看。匆匆忙忙,寫得不能滿你意,也說不定。

祝你工作好,學習好,身體好!

馮雪峰 十二月十五日

馮雪峰作為長輩、作為中共高級幹部,給姚文元清楚地說明了姚蓬子的歷史情況,其中尤其是「大約因怕死,在南京自首了」,使姚文元極為震驚。因為有這樣一個父親,勢必影響自己的前途。

姚文元深知隱瞞畢竟無濟於事,便把馮雪峰的信交給了上海盧灣區委組織部部長,以求表明自己對黨組織忠誠,同時也表示要跟父親「劃清界限」。

從那以後,姚文元很少回家,很少跟父親見面,以表明「劃清界限」。

好在當時只是涉及姚蓬子能否當選人民代表的問題,並未對姚文元本人的工作造成多大影響。然而,這一回姚蓬子被捕,問題的性質顯得嚴重了。

沒多久,機關裡開展肅反和清查「胡風分子」,姚文元心中如同十五個吊桶七上八下。

姚文元跌入了泥濘中。

起初,區委宣傳部裡查出了一個反革命分子,而此人跟姚文元來往密切,涉及了姚文元。

接著,有人檢舉說,姚文元「宣揚過胡風文藝思想」。

緊接著,姚文元被列為清查對像—清查他跟胡風的關係。一個反胡風的「英雄」,落到這種地步,可謂慘矣!

最使姚文元傷心的是,對像吹了。

那時候,姚文元熱戀著中共上海盧灣區委組織部副部長金英,而金英正舉棋不定。眉清目秀的她,看到姚文元接連發表那麼多反胡風的文章,有點動心,可是她又覺得組織部裡另一位男青年風度瀟灑,一表人才,遠在姚文元之上。

金英是上海民本中學地下黨員,1948年1月入黨,她在黨內職務比姚文元高。在肅反運動中,金英成為區委機關的三人小組成員之一。她,一副冰冷的面孔,代表組織找姚文元談話,要姚文元交待跟父親姚蓬子的關係,交待怎樣宣揚胡風的文藝思想……

望著金英鐵板般的臉,姚文元心似刀絞。

完了,完了。父親被捕了。不能發表文章了。受到審查了。戀愛告吹了。接二連三的打擊,使姚文元處於精神崩潰的邊緣。

他得了中耳炎,從右邊的耳朵裡不住地流出膿水。他只用手帕擦一擦,沒有心思去醫院看病。

常常在宿舍裡默默地看天花板,吃不下飯,看不進書,寫不成文章,睡不著覺,他的心靈受著難言的折磨。本來,有一段時間,他生怕金英嫌他髒,曾勤洗勤換過衣服、枕巾、被單,如今「復辟」了,一如往常那般懶、髒、雜、亂。

終於,一天晚上,在上海南昌路102弄10號—當年中共盧灣區委宣傳部所在地的小天井裡,召開了一個幫助姚文元端正思想的會議。

姚文元一邊聽著發言,一邊不住地用手絹擦著從右耳流出的膿水。

按照那時會議的程序,末了當然要被幫助的人表態。只見姚文元低垂著頭,長歎了一聲:「我有病,但是我不想去看病。我今天24歲,能夠活到30歲,也就差不多了……」

會議不歡而散。

回到宿舍,歎氣已畢的姚文元卻又對人說:「我在死以前,要幹一番轟轟烈烈的事業!」

1955年12月11日,中共盧灣區委肅反審干領導小組正式找姚文元談話。姚文元依然「猶抱琵琶半遮面」,他為自己辯解道:「我向來以為父親是『三進步』—進步作家,開進步書店,賣進步書籍。父親的問題,我是在後來才知道的。我受父親的蒙蔽。我,我,我今後保證跟父親劃清界限……」

12月20日,中共盧灣區委審干辦公室寫出了關於姚文元的審查報告,現摘錄這個報告原文於下。雖然這個審查報告是用當時的政治語言寫的,現在用歷史的目光審視並不見得準確、正確,但卻十分清楚地反映了反胡風「英雄」姚文元當年的尷尬和狼狽:

姚(文元)的父親與胡風、彭柏山、潘漢年關係均很好,並有往來,姚文元也見過面;但這些情況姚一直未交代過,而且一直強調自己與家庭關係惡劣,但不正面提出,又不向組織匯報,這次反胡風鬥爭開始,姚從未把這種具體情況進行揭發。

解放後姚文元在他自己家裡見過胡風並從他父親口裡聽到胡風對黨不滿,罵我們黨的文藝領導同志,而在解放前姚也見過胡風。同時在家裡也見過胡風分子梅林(原名張芝田—引者注),也從他父親口裡聽到梅林發牢騷,對解放後的現狀不滿,但這些問題姚從未揭發過,也未向組織匯報過。

解放前,姚經常閱讀與研究過胡風的書,如希望、泥土、螞蟻等出版的書籍和雜誌。解放後姚文元同樣買了很多胡風的書籍。如胡風的《論現實主義的路》、《逆流的日子》等,但從未批判過,反胡風鬥爭開展後姚文元還把胡風等的書籍放到外面公開的書架上。

姚文元同樣認為胡風是進步的,路翎寫文章很有「才華」。對1947年、1948年,胡風誣蔑香港黨的文藝領導同志是「逃兵」來反攻黨對他的批評,姚文元也認為是對的。

1955年12月20日

姚文元其實也深知姚蓬子與胡風、彭柏山等人的關係。他曾採取過「以攻為守」的策略。他1955年6月1日在《人民日報》發表的那篇《胡風反革命兩面派是黨的死敵》一文,曾激烈地攻擊過彭柏山:

如果不是黨中央堅決展開這一鬥爭,這些潛伏在黨內的胡風集團分子要給我們黨和革命事業造成多麼大的危害!彭柏山,他已經爬到前華東軍政委員會文化部副部長、爬到上海市委宣傳部長的位置上去了,胡風要通過他來開闢崗位,企圖通過他和劉雪葦來「頂住」華東和上海,一直到對抗「上面」—黨中央!彭柏山還企圖讓胡風「幫弄華東,留在上海」,使胡風能直接攫取華東地區文化事業的行政領導權,這陰謀多麼毒呀!

無奈,這般的「以攻為守」還是無用,他的「兩面派」手法無濟於事,中共上海盧灣區委還是要他交待與彭柏山的關係。

一次一次地「挖根」,檢查家庭影響;一次一次地交待,接受批判。「左」派姚文元變得灰溜溜的。

當姚蓬子獲釋以後,當肅反、反胡風的浪頭過去之後,姚文元如釋重負。他,想方設法要調離中共上海盧灣區委。他在這裡挨過批判,抬不起頭,何況要當大作家,這兒也不是合適的地方。

對於姚文元來說,父親姚蓬子的影響實在是太大了。