一、家鄉

史學大師陳垣先生,字援庵,1880年(清光緒六年)11月12日出生在廣東新會縣棠下鎮石頭鄉(今已劃歸江門市蓬江區)。石頭鄉位於新會縣的北部,距廣州市103公里,距江門市只有四公里,距新會縣城20公里。它處在珠江三角洲的西南邊緣,境內水道縱橫,果樹繁茂,綠水青山美如畫,是名副其實的魚米之鄉。

關於新會陳氏的祖先,根據《陳氏家譜》的記載,可以追溯到中國歷史上的虞舜時代。舜的第二十八代孫胡公滿,受周武王(約前11世紀)冊封為陳國的國君(在今河南淮陽),因而以“陳”為姓。胡公滿的第三十八代孫為陳寔,他是東漢時代一個很有名氣的官員。陳寔的第五代孫名陳登,是三國曹操時代的一名將軍。陳登的第二十二代孫陳洪,在北宋初年曾當官。陳洪的後人先在金陵(今江蘇南京),後遷移到福建。陳洪的第五代孫名陳寅,又遷移到廣東北部的南雄保昌縣珠璣巷。陳寅的第四代孫名陳宣。陳宣有七兄弟,當時保昌縣有一名姓黃的珠寶商人,勾引皇妃蘇氏潛逃,宋朝發兵要除滅保昌縣的百姓,他們又從南雄遷到珠江三角洲的順德、新會一帶。陳宣的次子陳仲義定居於新會石頭鄉,這時已是南宋。陳仲義就是陳垣先生的直系祖先。

從虞舜到陳洪,只是一些傳說,不可能是真正的歷史。如:陳寔到陳登,相隔只有二十幾年,陳登不可能是陳寔的第五代孫。在《陳氏家譜》中,從陳寅到陳仲義這一段,也有許多傳說的成分,如所謂黃姓商人勾引皇妃的故事就是如此,類似的故事在廣東其他姓的家譜中也有記載。陳垣先生的祖先,從陳宣以下,在《家譜》中都有明確的生卒年代及葬地,到此才算是真正的歷史。

《家譜》也部分地反映了珠江三角洲的開發情況。珠江三角洲與黃河流域、長江流域相比,開發時間比較晚。它是隨著大批中原地區的人民一次又一次大遷徙而發展起來的。

根據史書記載,大約在東晉(317—420)時,才在新會設立“縣”一級的機構。這說明,此時期,當地人口已大增,經濟也相當發展,使得政府認為有必要在此設置常駐機構和官員。到了隋朝(581—618),才正式命名為“新會”。這個名稱一直沿用到當代。

從陳宣到陳垣,相隔六百餘年,陳垣是陳宣的第二十三代孫(大約三十年為一代)。在封建時代的中國,非常重視家族的輩分,長輩與晚輩之間,有嚴格的界限。為了家族方便區分輩分,每家族都選一首詩,按詩的字句取名。近代石頭鄉陳氏宗親詩為:

世德施光裕,明廷擢茂良。學維宗孔孟,華國以文章。

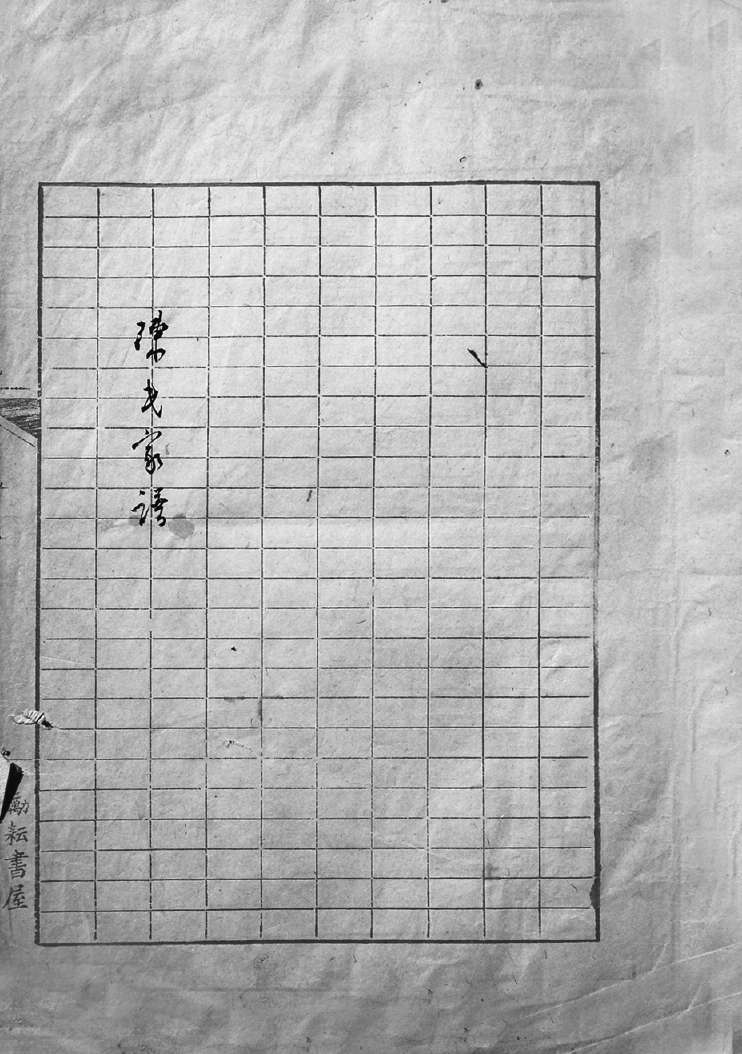

陳垣先生手書《陳氏家譜》封面。

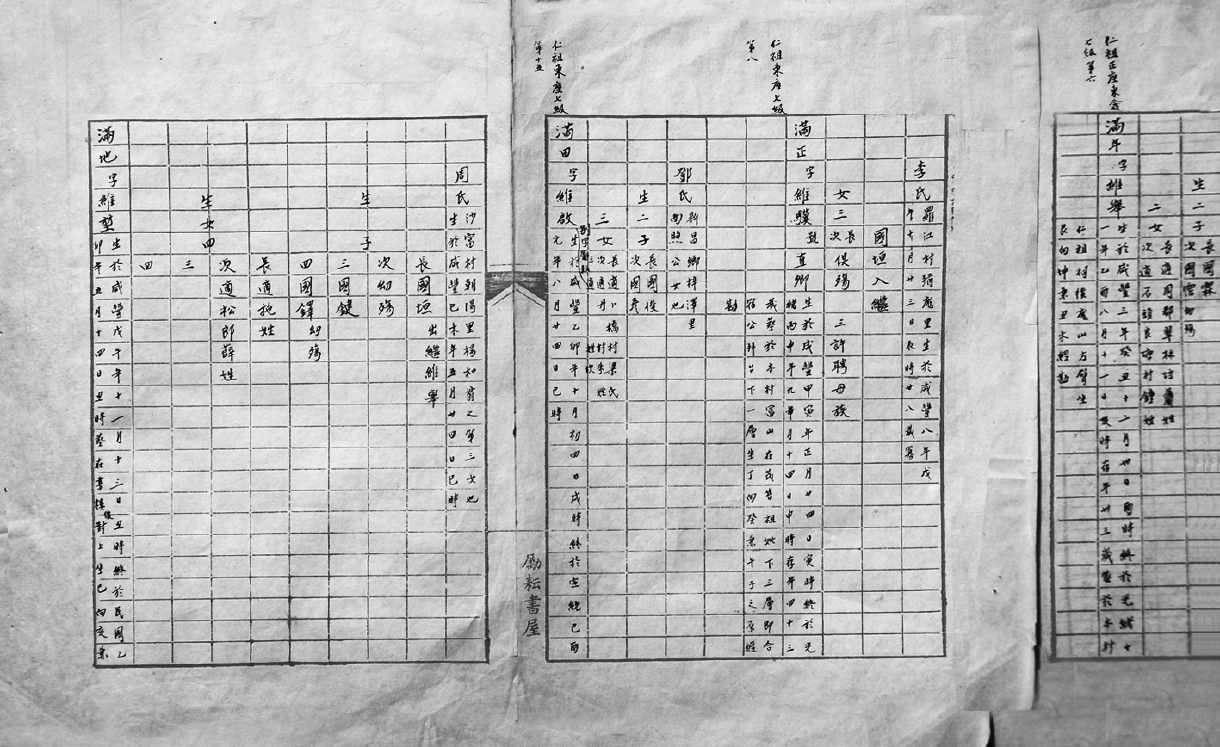

《陳氏家譜》中記載國垣(陳垣譜名)過繼情況。

據說這首詩的作者是陳獻章(1428—1500),他是新會歷史上第一個具有全國影響的傑出人物,明代著名的思想家。他的家鄉在新會白沙裡,人稱他為“白沙先生”。

二、家世

1.祖父海學與祖母

陳垣先生的祖父海學,在結婚時按例取宗親詩中第一個字“學”字名海學。海學在1836年二十六歲時,在新會開辦了一家名叫“松記”的藥材商店,主要是在新會採購陳皮,運到廣州擺地攤賣。由於經營有方,幾年之後就在廣州城晏公街租了閩漳會館舊址,正式開辦了“陳信義”藥材商行。店門前掛了一副對聯:“信人所任,義事之宜。”藥店取名為“陳信義”,表示商店宗旨誠信,老幼不欺。

祖父海學在陳垣先生出生前兩年便去世了。他是從父輩們的講述和他童年在鋪頭(陳信義行)生活的經歷中,對祖父有所瞭解的。他深感祖父當年白手起家,赤手空拳在家鄉經營陳皮,二十七歲就在廣州開辦陳信義行,實屬不易。海學是陳氏家族藥材生意的開創者和奠基人。

海學先後有三位妻子。第一位是謝氏(辛亥革命前的中國,許多婦女只有姓而無名,或者只有小名)。謝氏比海學小七歲,十二歲時便死了。可能是童養媳,或訂婚後未完婚就死了。海學正式娶的第一位妻子鍾氏,按當時的說法叫“繼配”,也是正妻。她比海學小六歲。在海學富裕起來後,又娶了比他小二十三歲的黃氏為妾。娶妾在舊中國富裕家庭中是比較普遍的現象,在廣東更為盛行。鍾氏和黃氏一共生了九個兒子,這九個兒子按宗親詩的第二個字“維”字取名。九兄弟中,除了老四讀過幾年書外,其餘八子都繼承父業經商。

在兩位祖母中,陳垣先生只見過黃氏。但因為他很早就離開了家鄉,到廣州讀書,對祖母沒有深刻印象。黃氏祖母1921年去世,享年八十八歲。陳垣先生只保留下她的一張照片,稱她為太君。

2.父母

陳垣先生的生父名維啟,是海學的第五個兒子,生於清朝咸豐皇帝的第五年即1855年。維啟除了經營中藥材外,還做過茶葉生意,他曾到過廣東北面的湖南湘潭縣採辦過茶葉,因而陳垣在40年代曾為湘潭寧氏題詩曰:

兩世論交話有因,湘潭煙樹記前聞。寒宗也是農家子,書屋而今號勵耘。

維啟的號叫“勵耘”,他對陳垣先生一生事業的發展、為人的態度,影響很大。陳垣後來把自己的書齋取名“勵耘書屋”,一方面是用它來勉勵自己要努力在學術上耕耘;另一方面也是表達他對父親的懷念。

維啟的妻子周氏,比丈夫小四歲。在維啟二十六歲、周氏二十二歲時,也就是清朝第十一代皇帝——光緒皇帝的六年十月初十,即1880年11月12日,他們的第一個兒子誕生了。他就是20世紀中國著名的史學泰斗——陳垣。按照家譜,陳垣先生的大名為“道宗”。一般人很少知道他的大名,只知道陳垣字援庵。他的弟弟比他小十五歲,大名叫宗強,後來自己改名為陳國鍵。周氏共生了四個兒子,但其中兩個早年就夭折了。另有四個女兒。

祖母黃氏。1920年照,時年87歲。

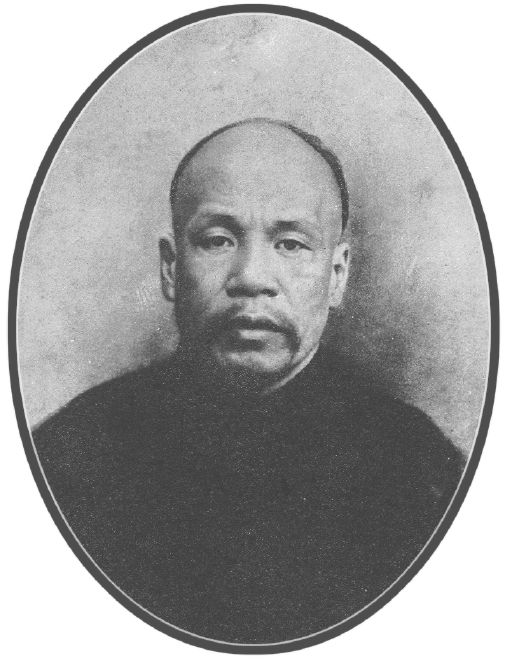

父親維啟。

母親周氏。1918年照,時年60歲。

過繼母親李氏。1938年照,時年81歲。

陳垣先生出生之時,陳信義藥店已創建了四十四年,家境比較富裕。祖父海學在生前為他的九個兒子買地置產。石頭陳氏故居是三排九棟房屋。每個兒子一棟,每棟佈局幾乎都一樣。進入大門是天井,天井兩側各有一間小屋大約十平方米。一邊是廚房;一邊是堆柴草用的。正廳有六七十平方米。正面是安放祖宗牌位的供桌。正廳兩側各有兩間廂房,是臥室。這樣的居住環境,在當時當地是比較好的了。房後小山坡種滿竹子、果樹。整個宅院用石頭砌成院牆,總稱之為“陳寧遠堂”。光緒二十四年(1898)樹立的一塊界碑,至今還在原處。

陳垣先生六歲時(實足年齡不到五歲),他的三伯父維舉去世了。維舉比陳垣的生父維啟大兩歲,死時不到三十四歲。他只有一個女兒,沒有兒子。在當時的中國社會,一個人死時沒有兒子,他的靈魂就無人供養,無人為他祭祀、守靈。這就是一件最大憾事。在他們幾兄弟中,維舉與維啟感情最好,於是,維啟讓兒子陳垣過繼給維舉,國鍵尚未出生,按照宗族家法,陳垣要兼祧兩房(三房、五房),從此,父母讓他搬到三房去居住。在陳垣先生的青年時代,還經常回憶起孩童時期的經歷與心情感受。他說在幼童時代,自己雖然與過繼母親李氏生活在一起,她對我百般關愛,但我畢竟是在生母周氏的懷抱中長大,對她還是很依戀的。每次吃飯,他總是先在過繼母親處吃一點,然後又偷偷跑回生母那裡去吃飯。生母雖然識字不多,但經常教他唱兒歌。陳垣見到母親時還會唱上幾句,逗母親開懷大笑,自己也很高興。三房在第一排,五房在第二排,兩房離得很近,很容易就跑過去了,好像是“身在曹營心在漢”。這樣,陳垣先生有了兩位母親,一位是生母,她活到七十六歲。一位是過繼母親,她二十八歲時便守寡,一直活到九十歲。在她們逝世時,陳垣先生無論怎麼忙,都回到家鄉奔喪。

陳垣先生的生父維啟,是位很開明的商人,他自己沒有讀多少書,把一切希望寄托在兒子身上,期望他將來有所作為。陳垣的讀書,得到了父親全力的支持和鼓勵。陳垣最喜歡博覽群書,而並不是按照科舉考試的要求去讀書。在陳氏家族中,不少長輩認為,他既不經商,又不好好準備科舉考試,對他有不少指責。他的父親則不然,不惜花費重金,供他買書,不加任何限制,要多少錢買書就給多少錢。1941年陳垣先生在家書中深情地回憶道:“余少不喜八股,而好泛覽。長者許之者誇為能讀大書,而非之者訶為好讀雜書,余不顧也。幸先君子(指父親)不加督責,且購書無吝,故能縱其所欲。”他十六歲時開始購買大部頭的書,花八兩銀子買《四庫全書總目》;花七兩銀子買《十三經註疏》;花十三兩銀子買《皇清經解》;花一百多兩銀子買《二十四史》等等,他父親從未對他花錢買書皺過眉頭。

十七歲時,陳垣自覺學有所成,隻身到北京參加順天鄉試,但因為作文沒有按照八股文程式,名落孫山。他發憤學做八股文,但是“等八股文學好,科舉也廢除了,白白糟蹋了兩年時間。不過,也得到一些讀書的方法……就是苦讀,也就是我們現在所說的刻苦鑽研,專心致志。逐漸養成了刻苦讀書的習慣”。這就為他後來從事史學研究奠定了紮實的基礎。

可以說,陳垣先生一生光輝的成就,與他父親的大力支持、培養分不開。當然,他天賦很高,記憶力超人,是一代奇才,加上他勤奮苦讀,是他青少年時期的特點。

他父親於1909年病逝,享年只有五十五歲。

他的兩位母親長期住在鄉下。陳垣六歲就離家鄉到廣州求學,1913年定居北京後,除了有限的幾次回家省親外,沒有與母親見面的機會,因此,他每次給廣東的兒子約之寫信,必定要他向兩位祖母請安,並告知自己的近況,要她們不要過分擔心,他常因不能親身侍奉母親而內疚。抗戰期間,常掛念母親的消息,“企想不可言喻”,得到平安消息時,為之“慰極”。

新會故居外景。

陳寧遠堂族人團聚圖。前排左二為陳垣,左三為九叔維鑣。

三、家庭

1.妻子

陳垣先生先後有三位妻子。

結髮妻子鄧照圓,新會篁邊人。1896年,陳垣十六歲了,正在廣州讀書,由父母做主,媒妁之言,要他回家完婚。小小年紀的他,不懂得如何面對。他沒有選擇的餘地,只得默默地接受。因為他孝順父母,違抗父母之命是大逆不道的。鄧照圓比他小兩歲,婚前他們從未見過面。她原名叫鄧珍安,家裡還有兩個姐姐,大姐金安,二姐銀安。父親名鄧學橋,他是鄧家的獨子,一直在家務農。由於辛勤耕種,家境還算殷實,在他有了三個女兒後,其母十分焦急,盼望有個孫子,於是又為鄧學橋娶了二房,希望能為鄧家傳宗接代。果然二房連生二子二女,但後來的元配也連生了兩個兒子。這樣,鄧珍安便有四個弟弟,這四個弟弟後來都隨堂叔、老同盟會員鄧澤如到南洋、新加坡做藥材生意去了。

小小年紀的陳垣,對這樁婚姻雖不滿意,但在當時,他無法決定自己的命運,這種無愛情的婚姻是不幸的,也是無可奈何的。好在鄧珍安是個本分、純樸的婦道人家,她對小丈夫是盡心照料的。為了讓自己隨時陪伴在丈夫身邊,她把自己的名字改為鄧照圓。因為陳垣字援庵,又字圓庵,“照圓”就像月亮照太陽一樣,映照著陳圓庵之意。她自小沒有讀過書,纏小腳。只要她知道陳垣什麼時候回來,她就會跑到村口路邊去等,一直等到丈夫回到她身邊。有段時間,陳垣讓妻子跟自己的兩個妹妹一同到廣州去讀書、識字。

結婚三年之後,他們的第一個孩子降生了,是個女兒,因為是八月桂花開時生的,取名桂辛。四年後的1902年,長子博出世(後來改名樂素)。1909年,三子約之出世。陳垣先生1913年到北京定居,鄧照圓一直隨小兒子、女兒在鄉下、廣州、香港、韶關各地居住,沒有到過北京。她於1966年在廣州病逝,享年八十四歲。

陳垣的第二位妻子名吳淑媛,當年陳垣過繼給三伯父維舉時,生父維啟也只有陳垣一個兒子。直到1895年,生母才生了第二個兒子國鍵。故陳垣過繼時是“兼祧兩房”,因此,在與鄧照圓結婚以後,家族又讓他娶了第二房吳淑媛。當時的社會,比較富裕的家庭,男人有個三妻四妾是比較平常的現象,在廣東比較常見。這是一種重男輕女的不平等的怪現象,當時的納妾,在今天看來是不可思議的。陳垣的第二位妻子人進家門,有她特殊的原因。三房五房都要為他娶妻,當時陳垣在廣州讀書,很少回家,有一種說法是髮妻鄧照圓也想趁此機會把自己認識的朋友吳淑媛介紹過來,作為五房為陳垣娶的老婆。吳比陳垣小四歲,也是新會人。

這兩次婚姻可以說是沒有愛情的結合,為以後的家庭悲劇留下隱患。陳垣當時正在專心讀書,他的翅膀還沒長硬,只得順從長輩們的安排。像例行公事一樣,生兒育女。吳淑媛嫁到陳家後,育有二子二女:1904年生子仲益,1908年生女利貞,1910年生子讓,1912年生女潛。

吳淑媛也沒有隨陳垣到過北京。不久就因送朋友上船,返回岸上時,在跳板上失足落水身亡,時年只有二十八歲。

陳垣與這兩位夫人反差很大。她們既不識字,又纏足,彼此沒有什麼共同語言。特別是髮妻鄧照圓,她對丈夫一往情深,她自認命苦,不能很好照顧陳垣,她把哀愁與思念深深埋在心底。她知道陳垣喜歡吃家鄉的鯪魚,經常讓兒女們去買些鯪魚來,曬乾後寄到北京。

隨著西方文化的進入、傳播、影響,陳垣在廣州眼界開闊。他讀書很多,又學習西方的醫學科學。他很聰明,又長得一表人才,人們常稱他為“靚仔垣”。他經常在報刊發表文章、演講,能說善寫,是個活躍的先進青年。他名氣與日俱增,招來了不少開放女性的追求。陳垣有段時間,凡是發表文章都用筆名,其中一個筆名是“豔”。有朋友曾問他,“豔”是何意,他坦言,是他最喜歡的一個女朋友的名字。

陳垣先生的第三位妻子徐蕙齡,畢業於廣州光華醫學校。陳垣是該校的第一屆畢業生,畢業後留校任教。而徐則是第五屆畢業生,因此,兩人既是校友,又是師生,他們應該是自由戀愛的。陳垣1913年就任眾議員,到北京定居,徐也從廣州來到北京。有兩種說法:一種說,陳垣到北京後,徐追隨其後,從廣州追到北京。這種說法比較可靠,因陳垣到北京開會,不可能帶家眷來。一種說法是陳垣把她帶到北京的。她與陳垣育有一子三女:1914年女兒善生於北京,1916年生子容,1918年生女慈,1921年生女冬。

陳垣先生與徐蕙齡共同生活時間最長,將近四十年。但到了晚年,兩人的感情出了問題。1948年兩人分居,徐一人離開興化寺街五號,獨自搬到毛家灣居住。新中國成立後,又由她天津的兒子陳容接到天津,同兒子生活在一起。徐女士到北京後一直沒有工作,雖學過醫,沒派上用場。她不懂歷史,喜歡做自己的事,身體也不很好,抽煙、喝酒。隨著年齡的老化,家務不管,經常一人外出遊玩,家裡總是亂糟糟的。陳垣先生在家經常吃不上一口熱飯,只得從輔仁女校(住房後街很近)買麵包,塗上點黃油,就是一頓。陳和徐生的子女,長大後都沒有留在身邊。大女兒在廣州教書,兒子和兩個小女兒到美國留學。陳垣先生整天忙於教學,著書立說,生活上不會自己料理,他去上課時,扣子掉了,袖口開線了,都沒有人釘一下。當然,有時學生看不過去,也會幫幫忙。徐女士後來精神有些不正常,弄得陳垣先生也很煩惱。

對天津、廣州的兩位妻子,陳垣先生一直寄生活費。一直到1966年5月,鄧、徐兩人相隔不到一周,先後在廣州、天津病逝。

鄧享年八十四歲,徐七十四歲。親朋在料理徐的後事時,發現她的衣櫥裡裝滿了兩大袋香煙頭,可見晚年心境的抑鬱、苦悶。

陳垣先生沒有記日記的習慣,他的內心情感也很少外露,但從種種跡象來看,他的夫妻生活並不融洽。

1932年,他在給廣州的兒子約之寫信時說:“我近日處境,亦極困難。上不得兩母歡心,下不得妻子滿意,中不得弟妹怡悅。時時撫心自問,只覺讀書一世,不曉做人。望我兒好自為之,勿效乃父也。”“不得兩母歡心”,是指遠隔平粵,不能親身服侍母親,深感愧疚。“不得弟妹怡悅”,也是因為分處南北,不能敘首。重點是“不得妻子滿意”,是指同徐的關係,已出現了裂痕。

40年代末,陳垣先生在給外孫羅永昌的覆信中說:“你知道久不復你信的緣故否?因你每次來信,都有三個刺眼的字,常常惹起此間家庭的不快,所以一見到你來信,不敢拆,即焚燬。你繫好意,但係累人,請以後信內不可提及這三個字。不告你,你永遠不明白,忍不住,乃告你。”羅永昌是長女桂辛之子,當時在香港,“三個刺眼的字”,應該是“外祖母”,指陳垣先生的結髮妻鄧照圓。“惹起此間家庭不快”,應指徐蕙齡之不快。看來,外孫的信,使陳垣先生處於兩難之地。

夫人鄧照圓。

夫人徐蕙齡。

2.子女

陳垣子女共十一人。鄧照圓、吳淑媛所生四女三子都出生在廣東,除約之外,陳垣先生都讓他們在北京上中小學,學北京話。約之則到1950年才第一次實現了到北京看望父親的心願。

吳淑媛所生的四個孩子中,讓、利、潛都死於肺結核。利死時二十四歲,未婚。潛三十五歲。讓死時才二十一歲。長子仲益1970也死於肺癌,享年六十六歲,在吳所生四個子女中,算是最長壽的了。

陳讓聰穎早熟,深受陳垣疼愛。他的早逝,令陳垣痛惜不已,在家書中屢屢提到他。1932年11月16日,是讓逝世週年,陳垣寫道:“今日為讓兒卒日,思之為之泫然酸鼻也。”同年2月24日家書:“讓篆似是十七歲時所書,可惜、可惜!”陳垣先生一直保存著讓於十九歲時所作《清代學者之地理分配》文稿,從中也可以看到陳垣對他的指導與幫助。陳垣先生用三頁紙列出兩地或兩地以上的同名名單。如新城,吉、直、魯、贛、浙、黔都有此縣名,提醒讓在撰述清代學者的地理分配時,避免張冠李戴的錯誤。可以說,讓是他最喜歡的一個兒子。

長子樂素,原名博,是陳垣十一位子女中唯一繼承父業,從事歷史研究和歷史教學的人。樂素在廣州小學畢業後,1916年十四歲時到北京與父親一起生活,就讀匯文中學。十六歲時,陳垣讓他和小兩歲的弟弟仲益赴日本留學。當時,他學的是經濟學,在東京明治大學就讀。陳垣先生對子女的教育一向遵循“不憤不啟,不悱不發”的方針,著重誘導、啟發。開始他並沒有強迫樂素一定要從事歷史學,只是讓他在日本的著名圖書館幫他查找、抄錄宗教史的資料。待到樂素留學回國,並且表現出對史學的興趣,轉而從事史學時,陳垣欣喜異常。他從論文的選題、尋找資料,組織成文,以致推薦在合適的刊物上發表,無不傾注心血。他對樂素的每一步成長,為之欣慰。現存的1946年3月至4月連續多封信中,對樂素所作《直齋書錄解題作者陳振孫》一文,鉅細無遺,提出了詳盡的修改意見,甚至考慮到“此文引號多,傳寫排印,易於脫落,故需預備其有脫落時,亦不至令人誤會乃可”。同年6月至7月的幾封長信,又詳細介紹自己開設“史源學實習”課的經驗和辦法,為他在浙江大學開設相類似的課程提供非常詳盡的指導。抗戰期間,父子分隔南北,通信不暢,“等汝信等到疲了”,“得到平安家報,欣喜之至”。真是“烽火連三月,家書抵萬金”。知道樂素經濟困難,家書中說:“汝有兒女多人,家中應幫助汝,汝所業是教讀,家中尤須幫助汝。家中無錢則已,如有,任汝花消也……免得時時要兼顧生活,何能讀書耶?不夠用,向三叔處匯可也,或由我轉知亦可。”還在1936年,樂素的《毛詩六帖》等兩篇文章發表,陳垣先生在給約之信中談到樂素說:“名譽漸起,可慰也。”1947年家書中又說樂素:“學問日進,聲望日起,地位日高,慰甚。”他對兒子的進步由衷的高興。

約之是陳垣先生唯一留在南方的兒子,父子間的通信特多。約之有時流露出不能到北京的埋怨情緒,陳垣先生總是這樣開導他:“遠有遠的好處,他們在平的,一年不能得我一字也。”“彼(指四子容之)喜歡物理工程一路,不甚好文科也。我與你講話時候,比與他講話時候多得多。你每星期一函,他每星期不一定回家,回家未必細談能如通信也。故汝受教訓時比他多,所謂數見不鮮也。細察自覺。”果然,現在保留下來的陳垣與約之自1928年(約之十九歲)至1966年近四十年間的兩百多封信,詳細記錄了陳垣先生如何教子為人、處世、教書、寫字,是一部多方面的函授教材。陳垣先生沒有記日記的習慣,通過這些書信,也是瞭解他感情生活的重要資料。

1918年赴香港省親,與母親胞妹、胞弟合影。

1924年九叔、胞弟來北京時合影。

1946年10月,在南京明故宮機場與樂素父子、善全家、婿張遵儉合影。

1950年與樂素、仲益、約之合影。

對於孫子、外孫一輩人,陳垣先生也是不分內外、不分彼此,關懷備至,有來信必復(包括批復),循循善誘。外孫羅永昌,是長女桂辛的小兒子。少年喪父,青年喪兄,十幾歲就輟學工作,養活寡母。抗戰後期在貴陽,勝利後至台灣,後又回到香港。十餘年間常與外祖父通信。陳垣有時回信語氣很尖銳,但內心其實很疼愛他。對比大約同時寫給永昌和約之的信,就可以看得很清楚。前面引陳垣因永昌信中常有“外祖母”三個字,何等不快。但同對給約之的信中卻說:“今日適接永昌來信,此子真可教,我見他進步得多,雖暫時失職,殊可愛。予常常去信責之,其實余心甚愛之。責之欲其警醒,且防其犯罪也。他不過暫時失職,不聞犯法,又不聞被人陷害,余心慰極矣!”在此之前,陳垣曾覆信永昌:“你如果要去台灣,我有幾句話送汝:存心要忠厚,做事要謹慎,對人要謙和,不可貪不義之財,不可為犯法之事。要想長遠,不可徒顧目前。要顧名譽,不可徒想富貴。孔子曰:‘君子懷刑,小人懷利。’恕不多寫,多寫怕你記不得。”

可以說,陳垣先生是位好父親,好祖父,在學校裡是位好老師、好校長。

四、故居

西城區興華胡同13號(原為興化寺街5號,20世紀60年代改今名),是一座典型的老北京四合院。從這座院往西幾步,穿過一條狹長的甬道北行,就是定阜大街的輔仁大學的舊址(現為北京師範大學之一部)。它東臨什剎海,西距嘉興寺不遠,南行馬路對面就是北海後門。它坐北朝南,灰磚灰瓦。門前有四級台階,兩扇大門油漆已斑駁,但兩邊的一副對聯“忠厚傳家久,詩書繼世長”仍清晰可讀。門前原有一對石獅。進入大門,影壁迎面而立。向左行,就步入這兩進院落的前院。前院不大,長約六七米,寬約十六七米。南房是套間,比較寬敞,原主人在世時,是他會客的地方。西廂是廚房和保姆住的地方。老保姆有時在這小小的院子裡放養幾隻小雞,給院子增添了幾許生氣。房子外面有兩株有幾十年樹齡的海棠樹,春天繁花似錦,秋天紅果纍纍。穿過垂花門,就進入後院。它比前院大兩三倍。東西廂房各三間。東廂房是親友來時住的客房和抄書先生的工作間,西廂房則是主人的書庫。他四萬多冊藏書,大都是線裝書,整齊地碼在書箱上,書箱則放在書架上,書架一排又一排,因為書太多,兩排書架之間的空間很窄,主人戲稱之為“胡同”。他對自己的藏書非常熟悉,有時要查某書,會讓助手到第幾胡同第幾架第幾箱去取,從來沒有出錯過。北屋5間,西邊是主人的臥室和衛生間,東邊是助手的工作室。正中的堂屋,是主人的工作室,有時也作為會見客人的地方。室中經常輪換懸掛主人珍藏的清代著名學者的墨跡,還有一塊匾額高懸室中,題字者是著名愛國人士英華(字斂之),匾上四個大字為“勵耘書屋”。20世紀30年代至70年代,居住在這裡的就是書屋的主人陳垣先生。

從1913年來京至1971年去世,他在北京生活了五十八年,他一直租賃房子,這五十八年中,他一共換過八處住所。頭八年住在宣武門內象來街,以後六年住在西安門大街,有三年住翊教寺(今育教胡同),又住過豐盛胡同,1932年至1937年住米糧庫,與胡適做了多年鄰居。抗戰爆發當天搬至南官坊口,一年零兩個月後又搬李廣橋西街(今名柳蔭街)。十個月後的1939年7月16日,搬到興化寺街5號,從此才安定下來,整整住了三十二年,直到去世。興化寺街5號是陳垣先生住在北京,也是他一生,住得最長的地方。他在這裡度過了生命最後三分之一的時光。

北京興化寺街5號(今興華胡同13號)故居外景。1939年至1971年居此。

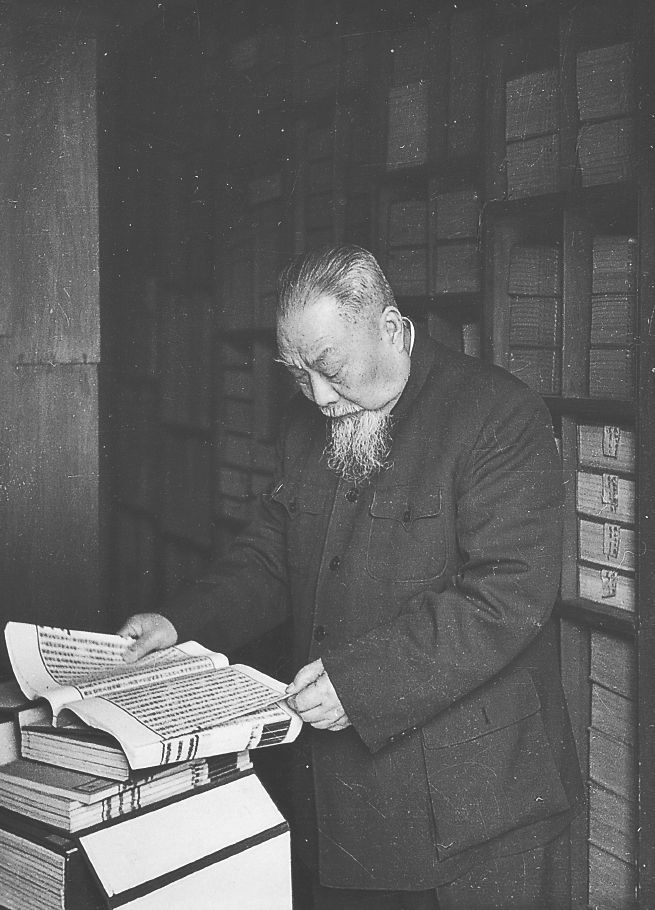

1960年照,自題“書庫生活”。

書庫生活。

20世紀60年代在興化寺街5號勵耘書屋。

陳垣先生逝世一周後,北師大宣傳隊收回了這座四合院,七八戶人家陸續搬進來,成了大雜院。北屋5間住的是白壽彝。他是陳垣先生在燕京大學任國學研究所所長時的學生,後來任北師大歷史系主任。

隨著國民經濟的發展,原住院內的各家,除了前院的兩戶外,都分配了房子,搬出了這個院子。北師大近年對這個院子進行了整修,北院現在是輔仁大學校友會辦公室,院內安置著一座由校友捐贈的陳垣塑像。正屋現在懸掛著啟功題的“勵耘書屋”牌匾。四周掛的是陳垣先生一生不同時期的照片。每年輔仁大學的返校節,包括台灣輔仁大學在內的校友會來聚會,也有一些國內外的學者、學生來參觀。

故居現正申請為西城區的文物保護單位。