1 聖拉查爾車站

1876年,丟朗—呂厄鼓勵諸位印象派畫家再開畫展,並且騰出自己在帕爾提埃路11號的畫廊,以做展廳。可是兩年前那一役被全世界罵得狗血噴頭後,參展諸位都有些心灰意懶。老一輩的諸位,兩年間來不及畫出大堆作品來參展,心也淡了。塞尚第一次畫展上被抨擊得太慘烈,對大眾品位近於絕望。所以這次參展,不過十八人。好在卡耶博特、德加、莫裡索、畢沙羅、雷諾阿、西斯萊諸位都還堅持著到來。莫奈送去十八幅畫,那幅《日本裝的莫奈夫人》大受歡迎,賣出2000法郎。

輿論依然不友好,阿爾伯·沃爾夫的報道,代表了一種典型看法:在那個時代,罵印象派是件時髦的事情。你可以使盡一切誇張詞彙詆毀這批年輕人,還能露臉博得美名——

「帕爾提埃路是一條災難之路。繼歌劇院火災之後,那裡又有了另一場災難。有一個展覽會已在丟朗—呂厄的畫店開幕,據說那裡有畫。我進去以後,兩眼看到了些可怕的東西,大吃一驚。五六個狂人,其中還有個女人(這裡很顯然,是指莫裡索),聯合起來展出了他們的作品。看到人們站在那些畫前笑得前仰後合,我痛心極了。那些自封的藝術家們自稱為革命者和『印象主義者』,他們拿來一塊畫布,用顏料和畫筆胡亂塗抹了幾塊顏色,最後還要簽署上他們的名字。這真是一種妄想,跟精神病院的瘋人一樣,從路旁撿起石塊就以為自己發現了鑽石。」

但是時間的流逝,終究對年輕人有利。當初讚頌莫奈為「自然主義者」的卡斯塔亞里,看著沙龍裡那些功成名就的畫家,注意到一個經典的細節:

「現在沙龍的特徵:對於獲得光和真實的巨大努力。凡是因襲造作和虛假的事物,都已失去觀眾。我看到了坦率單純的曙光。」

一種奇妙的矛盾:

被沙龍畫派的經典套路寵溺的大眾,依然樂此不疲地嘲笑印象派。然而沙龍自己那些廟堂之上的人物,卻不自禁地被印象派吸引,開始修改畫風。有些固然是為了趕個時髦,或者權宜之計,以便製造出改良修正的學院派藝術,但大多數人,多少明白了:印象派這批小子,真不是胡扯亂畫,他們真可能把握住未來了!

在印象派畫家內部,改變也在悄然發生。此前,諸位畫家都有了各自的題材愛好,比如馬奈喜畫人、畢沙羅愛畫田園、布丹癡迷於天空圖景。但1876年,塞尚有了新想法。他認為印象派所追求的陽光與空氣,畢竟是轉瞬即逝之物;他已經隱約感到了現代藝術的味道,決定回故鄉去作畫。與此同時,德加,當初學院派出身、對設計和素描無比熱愛、真誠讚美安格爾的德加,雖然在描繪芭蕾舞女時,依然用印象派手法描繪明暗作用,但也開始覺得戶外作畫煩瑣。

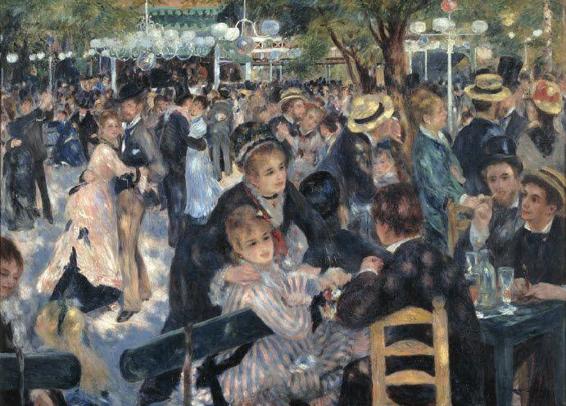

也就在1876年,雷諾阿完成了印象派史上最著名的作品之一《煎餅磨坊的舞會》。這幅樂觀動人的畫描述了歡樂的人群和節日的美麗,而最核心的部分則是:陽光落在迴旋的人群身上時,節日服裝的鮮艷色彩如何悅目混合。近景的人物臉上光線斑駁;而越往遠處去,形象就越來越隱沒在陽光與空氣之中——可也在這時,他開始琢磨自己是否過於激進了。

印象派的激進和獨立精神,曾經讓這批青年一往無前,但也正是這些資質,讓他們的野心難以被圈禁。莫奈開始喜歡上火車站,尤其是巴黎的聖拉查爾火車站:巨大的玻璃屋頂下,宏偉的火車噴著蒸汽出沒。這裡頭有許多細節,經典畫作裡從所未見:陽光,火車,蒸汽,以及玻璃屋頂之外瀰漫煙霧的、19世紀70年代的天空。

煎餅磨坊的舞會(雷諾阿作) 油畫 1876年

他開始頻繁地畫聖拉查爾火車站,週而復始。繼海洋和天空之後,蒸汽煙霧又成了他熱愛的題材。批評家們深覺荒誕,認定煙霧既工業又骯髒,毫無田園歌詩之美,畫它做甚,但莫奈樂此不疲。與陽光一樣,煙霧和蒸汽都能干擾視野,讓人們所見一切模糊,而這似乎正是莫奈的至愛:他喜歡描述一切被光、煙、霧覆蓋的樣子。

1877年第三次印象派畫展在帕爾提埃路6號舉辦,參展畫家依然只有18人,合計241幅畫。參展者之一卡耶博特本身家資豐足,所以是兼畫帶贊助;此外,歌劇演員讓·巴蒂斯特·富爾和商人歐內斯特·霍捨戴都給了幫助。這一年的畫展,至少取得了以下成功。用一篇未敢署真名的文章說法:

聖拉查爾車站 油畫 1876—1877年

「最初幾年的憤慨讓位於好奇,沒有蔑視和不屑,只有興趣。人們保持冷靜、審慎、理智、不受干擾和獨立思考的態度。」

謾罵者少了,印象派逐漸被人接受了,但莫奈的革新依然有許多人看不懂。他送去30幅畫,7幅是畫聖拉查爾車站的。

如果說,此前莫奈的畫作題材——海景、人物、原野、河流、浴場、花園——還屬於富有詩情畫意的事物,旨在描繪美麗事物,那麼火車站和火車這樣的工業化產物,這樣鐵硬巨大的事物,就不那麼富有美感了。工業美術在那個時代還沒被廣泛接受,19世紀尾聲,埃菲爾鐵塔在巴黎修建前,曾遭遇過山呼海嘯的口誅筆伐,理由之一就是「鋼鐵材質」;玻璃與鋼鐵用於巴黎建築當然是19世紀上半葉的事,但在大眾心裡,最美麗的依然是經典的、新古典主義的、彷彿歌劇院大街般的石建築。而莫奈,居然像個沒進過大觀園的劉姥姥,跑去畫火車?!

然而這就是莫奈的奇妙處:在他心目中,傳統的、媚俗的、刻意偽造的圖景,比如無瑕的美人、華貴的田園、清澈的流水、俊秀如希臘雕像的貴族,統統可以見鬼去了。他是個勒阿弗爾來的農民,他不需要刻意製造的、甜膩膩的美麗。他有一雙獨一無二的眼睛,能夠看到一切美麗,哪怕是在他人眼裡毫無美感的蒸汽和火車站,他都願意坐下來,一畫再畫。他用快速的、刷子般的筆觸描繪蒸汽,把握住玻璃穹頂透下的陽光和霧氣混合的效果。這一切令他樂在其中。

當然,為了畫車站,他使了些手段。雷諾阿多年之後如此描述當時的場景:

莫奈穿上最好看的衣服,拿出他著名的花邊袖子,不經意地露出他的金紐扣,給鐵路站長一張名片,又像亞瑟王,又像美杜莎,氣派十足地說:「我是畫家克勞德·莫奈!」站長根本不認識他,但被莫奈氣勢所懾,不敢說「我沒聽過你啊……」莫奈於是宣佈了大新聞:「我決定要畫你們車站!我本來一直在猶豫,是畫你們站呢,還是畫北車站,但我最後覺得,你們車站更有氣質!」莫奈吹完,站長受寵若驚,於是任莫奈為所欲為:停了幾列車,清出場子,塞好煤炭以造煙霧。然後,莫奈這個——用雷諾阿的話說——「車站暴君」,得以自由自在,冥思靜畫,折騰了起碼半打的畫稿。