在自傳體《大樹圖歌》中,王世襄曾有這樣一大段吟唱:

梧桐飄落葉,秋蟲情更癡。

背笠翻瓜蔓,提燈躡豆籬。

連朝貓撲鼠,為求好鬥絲。

子玉澄漿罐,梅峰彩窯池。

三秋勇無敵,我樂不可支。

燕都擅巧術,能使節令移。

瓦盎植蟲種,天寒乃蕃滋。

大地冬寂寂,清響出簾帷。

匏籠堪貯畜,促織與螽斯。

象齒鈐作扣,玳瑁鏤蟠螭。

火繪蔬針穎,物象鹹可施。

懷之入茶肆,炫彼養蟲兒。

在這裡,王世襄將老北京城秋鬥蟋蟀冬懷鳴蟲的風情披露無餘,若年輕讀者嫌古體詩過於凝練的話,不妨展讀已經收錄王世襄纂輯的《蟋蟀譜集成》及著述的《說葫蘆》或《中國葫蘆》這三部奇書中的「秋蟲篇」與「冬蟲篇」,因為這兩篇華章不僅可以看作是對以上古體詩的白話翻譯和補充,而且語言之生動清新、敘事之情趣盎然、記物之翔實細密,在區區所讀之散文名篇中鮮有出其右者。因此,筆者在撰述這一章內容時,簡直有一種無從著筆的窘迫感,生怕以自己習慣性的語言文字和記述方式破壞了王世襄老這兩篇美文的原有味道,但是一味摘錄則難免有偷懶之嫌,故此以下文字於實在有必要摘錄之外的敘述,還望讀者寬宥筆者將王世襄老原文點金成石之罪過了。

毫無疑問,王世襄把秋斗冬懷之蟲當作是人來看待了,有時甚至比人還要金貴,因為他對這些蟲豸的愛護和尊重,要遠勝於對世人中那些狗苟蠅營之徒的態度。比如,對於常勝蛐蛐之氣概,王世襄心懷感歎地說:「蛐蛐好勝,永遠有不可一世的氣概,沒有怯懦氣餒的時候,除非是戰敗了。尤其是好蛐蛐,多次克敵而竟敗下陣來,對此奇恥大辱,懊惱萬分,而心中還是不服,怨這怨那又無處發洩,頗似英雄末路,徒喚奈何,不由得發出非戰之罪的悲鳴。」

由此,王世襄竟將這種好蛐蛐的結局,比喻為楚霸王項羽的垓下悲歌,看作是法國開國英雄拿破侖的滑鐵盧。然而,這種結局既然是非戰之罪,又當是何人過錯呢?王世襄給出了這樣的解答:「可恨的是那些要錢不要蟲的賭棍,蛐蛐老了,不能再鬥了,還要拿到局上為他生財,以致一世英名,付諸流水。這難道是蛐蛐之過嗎?!」

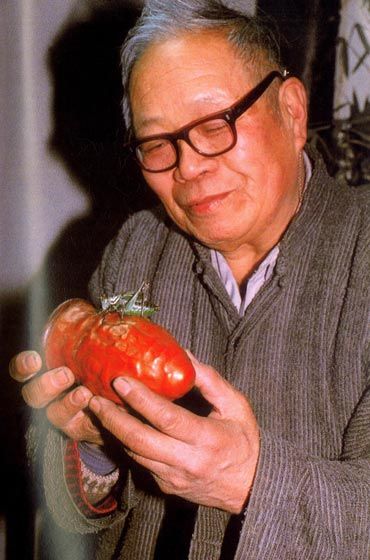

手捧葫蘆正在觀察蟈蟈的王世襄

如果說以上是將人與蛐蛐相比較,而得出人不如蛐蛐的話,那麼為了蛐蛐(實際上還是為了人自己)所暴露出人與人之間的斤斤計較,依然遠不如蛐蛐風格高尚些。比如,按照老北京斗蛐蛐之慣例,在斗蛐蛐之前必須對各自的蛐蛐進行過稱和比相,即重量相等、長相差不多的才拴對決鬥,而每每在這兩個環節上,斗家雙方總是錙銖必較、爭吵不休,甚至竟鬧得不歡而散。對此,王世襄也作了生動的記述:

有的對上秤的份量十分計較,老怕司稱偏心他人,以致吃了虧。他在秤的背面盯著戥子,嘴裡叨嘮著:「不行吧,拉了一點兒吧,您再往裡挪挪。」所爭的可能還不到一毛(即一毫)的重量,甚至有人作弊,把舀子上的蠟珠偷偷摳下一點兒。自己佔了便宜卻弄得舀子的份量不一致。被人發現,要求對所有的舀子都審查核對,把局吵了,弄得不歡而散。斗前比相,更是爭吵不休,總是各自貶低自己蛐蛐的長相,說什麼:「我的頭扁了,脖子細了,肚子又大,比您的差多了,不是對!不是對!」實則未必如此。有的人心中有一定之規,那就是,相上如不佔便宜,就是不鬥。

之所以會出現這種種市井俗相的醜態,王世襄一語道破玄機說,那主要是因為「賭彩大了」。如此看來,人不如蛐蛐當不是謬論,而如果套用上文中那位養鴿不吃剩飯不踩狗屎之蘇姓老者那句「我玩的是鴿子,不讓鴿子玩我」至理名言的話,上述的斗蛐蛐者很顯然是被蛐蛐玩了。還比如,為了金錢不恪守信用的蟲販們的那種欺瞞,王世襄更是毫不留情地揭露其醜態於人前:

想一次看到大量蛐蛐,任你挑選,只有等他們(指那些到外地捕捉蛐蛐的蟲販)出門十來天滿載而歸。要有此特權須付出代價,即出行前為他們提供盤纏和安家費,將來從買蟲款中扣除。他們總是千應萬許,一定回來給你看原挑,約定哪一天回來,請到家來看,或送貨上門,甚至起誓發願:「誰要先賣一個是小狗子。」不過人心隔肚皮,良莠不齊。有的真是不折不扣原挑送上,有的卻提前一天回來,把好的賣掉,第二天帶著一身黃土泥給你挑來。要不就是在進城路上已把好的寄存出去,將你打發掉再去取。

對於蟲販們的這種伎倆,王世襄明確地告訴人們:事後不用打聽也會有人告訴你,因為最終紙裡是包不住火的。何況真正玩蛐蛐者誰人不是蟲精呢。

再比如,王世襄對於蛐蛐斗局中眾生相的列舉,同樣可以作為今天市井之徒的參照:

局上可以看到人品性格,眾生相紛呈畢露。贏了,有人謙虛地說聲「僥倖」;有人則趾高氣揚,不可一世,向對方投以輕蔑的眼光。輸了,有人心悅誠服,自認功夫不到家,一笑置之,若無其事;有人則垂頭喪氣,默默不語,一蟲之敗,何致懊喪如此!更有面紅耳赤,怒不可遏,找茬兒強調客觀原因,不是說比相吃了虧,就是使火沒使夠,甚至埋怨對方,為什麼催我上陣,以致沒有過鈴子,都是你不好,因此只能認半局,賭彩只輸一半。

既然人在諸多方面都不如蛐蛐,那麼養家對蛐蛐愛護和尊重也就應當是順理成章的事了。確實,王世襄在《秋蟲篇》即後來更名為《秋蟲六憶》的美文中,曾有過極為動人情懷的記述。比如,在「憶養」一節中王世襄將餵養蛐蛐那種小心翼翼的細緻勁兒,簡直描述到了一種極致。毫無疑問,這種細緻入微的描述非是道中行家不能道萬一,由此可見王世襄對於蛐蛐這種精靈小蟲的照料又是多麼的體貼周到,甚至可以說待如上賓。不信,請看王世襄對於蛐蛐罐的講究和感受:

蛐蛐罐有如屋舍,罐底有如屋舍的地面,過籠和水槽是室內的傢俱陳設。老罐子,即使是真的萬禮張和趙子玉,也要有一層漿皮的才算是好的。精光內含,溫潤如玉,摸上去有一種說不出的快感。多年的三合土原底,又細又平,卻又不滑。沾上水,不汪著不幹,又不一下子吸乾,而是慢慢地滲干,行話叫「慢喝水」。湊近鼻子一聞,沒有潮味兒,更沒有霉味兒,說它香不香,卻怪好聞的。無以名之,名之曰「古香」吧。萬禮張的五福捧壽或趙子玉的鸚鵡拉花過籠,蓋口嚴密到一絲莫入,休想傷了須。貼在罐腔,嚴絲合縫,彷彿是一張舒適的床。紅蜘蛛、藍螃蟹、硃砂魚或碧玉、瑪瑙的水槽,貯以清水,色彩更加絢麗。這樣的精舍美器,休說是蛐蛐,我都想搬進去住些時。記得沈三白《浮生六記》講到他幼年看到螞蟻上假山,他把他自己也縮小了,混在螞蟻中間。我有時也想變成蛐蛐,在罐子裡走一遭,爬上水槽呷一口清泉,來到竹抹啜一口豆泥,跳上過籠長嘯幾聲,悠哉!悠哉!

如此,誰能說這不是一種文化的享受和享受的文化呢。不過,如果單純將蛐蛐當作一種弱小生靈倍加愛護,能夠使人們普遍理解和接受的話,那麼將蛐蛐當作神靈供奉,並對其行跪拜叩頭大禮的行為,就連王世襄也表示不能認可了。老北京那種在每年冬至前或冬至日舉行的「打將軍」,即帶有年終冠軍賽和一季秋蟲活動圓滿結束意義的斗蛐蛐活動,其盛大莊嚴的儀式一點兒也不比如今祭拜炎祖黃帝所遜色。如果讀者朋友認為言過其實的話,可以翻看恩溥臣在《斗蟀隨筆》中所記載,當然最直接的還是摘錄王世襄在《秋蟲六憶》「憶斗」中的一段文字好了:

打將軍或在家中,或在飯莊子,什剎海北岸的會賢堂曾承辦多次。老友李桐華(「山」字)曾告我盛會的情況:邀請之家事先發請帖,屆期各養家到會,把式們用圓籠挑著蛐蛐罐及湯壺前來。蟲販只限於資格較深並經主人煩請幫忙者始得與會。中堂設供桌,先舉行請神儀式。上方正中安神位,供的是螞蚱神。桌上擺香爐蠟簽,五堂供,三堂麵食,兩堂果子。桌旁立著紙紮的寶蓋、幡及七星纛。延請寺觀清音樂樂隊七人,一時笙管齊奏,法曲悠揚。先由主人上香行禮,繼之以各位養家,長者在前,依齒而行,叩頭或揖拜聽便。此後蟲傭蟲販頂禮,必須跪拜叩頭。請神完畢,對局開始,過稱、記賬、監局等一如常局。惟斗後增加賣牌子活動。牌子由司稱、司賬等準備,紅紙上書「征東大將軍」「征西大將軍」「征南大將軍」「征北大將軍」「九轉大蟲王」「五路都蟲王」等封號。勝者受到大家的祝賀,自然高高興興去買牌子。牌子二元、四元、六元、八元不等,買者買個喜氣,圖個吉祥,而帶有賞賜性質,局上各位忙了一季,這是最後一筆收入。封完將軍,蟲王、將軍皆陳置供桌上,行送神禮,蟲傭蟲販須再次叩頭。禮畢將寶蓋、幡、七星纛等送至門外,在音樂聲中火燒焚化。不知者會誤以為是某家辦喪事,燒燒活,實際上是玩家們在行樂。送神後入宴席,養家和傭、販分開落座。前者為鴨翅席,後者為九大件。宴席後大家拱手告別,齊道明秋再見。

這種不可思議的斗蛐蛐盛會,別說今天人們聞所未聞,就連王世襄也是聽人講說而未能目睹。

由蟲及人,在王世襄眼裡稱得上是真正養家的,有前面章節中曾提及的趙李卿趙老伯,以及不打不相識的李鳳山(字桐華)這兩位,一位是王世襄養蛐蛐入門的引領者;另一位則屬多受教益的亦師亦友。當然,在王世襄《秋蟲六憶》的「憶友」中,還有兩位值得一提,那就是上局報字「克秋」的白老先生和報字「叨」的陶仲良陶七爺。

人稱白克秋的白老先生,其真實姓名並不為人所知,但是當年在京城養家中,其選蛐蛐慧眼獨具幾乎盡人皆知,因為他所選之蛐蛐都是被其他養家挑選過的「下水」,而「下水」的蛐蛐竟然屢屢戰勝「大將軍」,這就不由得讓人對其刮目相看了。為此,王世襄當年曾向其請教過選蟲之法,這位白老先生倒也不保守秘密,從辨色、辨肉和辨相等多方面予以講解,王世襄認為其所說辨相中的「立身厚」是最易理解和領會的:「為了少花錢,我不買大相的,因為小相的照樣出將軍,主要是立身必須厚。你的相大橫著有,我的相小豎著有,豈不是一樣?立身厚臉就長,臉長牙就長,大相就不如小相了。」

因為白老先生所選之蛐蛐都是小相,所以許多養家仗著自己的蛐蛐在相上佔有優勢,一般情況下便很容易拴對上局。可是只要雙方蛐蛐一「搭牙」斗上才知道,白老先生那相小的蛐蛐果真厲害,幾乎每次都將對方咬得狼狽逃竄甚至滿罐流湯,即便遇上硬對強手,它也狠狠地咬著不放,最終依然是它獲得勝利。領教了白老先生小相蛐蛐的厲害之後,一般養家輕易不與其拴對上局,即使自己的蛐蛐在相上佔有便宜,也不敢貿然與其交戰。

與白老先生選蟲訣竅所不同的,家住宣武門外草場內山西街的陶家三兄弟中,人稱陶七爺的陶仲良則對蛐蛐的餵養調理與眾不同。比如,時屆晚秋,天氣轉涼,陶七爺便利用太陽能或簾子遮擋來保暖;而曝日取暖時,則將簾子分為粗、中、細三等,以調節控制溫度,至於夜晚或陰晦時日,便又改用湯壺,對蛐蛐的調養可謂是無微不至。而陶七爺調養蛐蛐最絕妙的,還在於他能夠因蟲施養,即針對每隻蛐蛐不同的習性及身理狀況,採取與之相對應的調養方法。因此,陶七爺所養之蛐蛐即便在晚秋時節,竟然也「寶光照人,仍如壯年。肚子不空不拖,恰到好處。爪鋒不缺,掌心不翻,按時過鈴,精神旺盛。下到盆中,不必交戰,氣勢上已壓倒了對方」。

對於陶七爺如此精細獨到的調養方法,王世襄曾在其晚年時特地登門請教,以上所述調養之法即是從其口中獲知。王世襄對養蛐蛐如此虛心請教,而以上大養家們又不吝指點,故此王世襄在當年京城蛐蛐對局中還是頗有戰績可誇的。

以上是由蟲及人,下面也該由蟲及器了,因為養斗蛐蛐不能不談有關器具,而最主要的器具當屬盆罐。對此,王世襄同樣有著其他養家所不具有的心智優勢,他雖然沒有明確考證出蛐蛐盆罐最早始於何時,但是通過參證考古資料及有關典籍,依然獲知了最早蟋蟀用具為1966年江蘇鎮江一座南宋古墓中出土的三具蟋蟀「提舀」,而這三具「提舀」的造型及用途與王世襄當年在北京所見所用的幾乎沒有區別,故可知至少在一千多年前這種用具就已經定型了。

至於養斗蛐蛐的盆罐有南北之別,王世襄自謙地說自己對南方盆罐一無所知,即使讀高中時就開始購求的北方盆罐,他也認為與那些秋蟲耆宿相去甚遠。而事實上,王世襄對於南北盆罐之主要區別可謂是一語中的,即「南盆腔壁薄而北盆腔壁厚」,究其原因則是由「南暖北寒的氣候所決定」。對於王世襄這樣的論斷,蛐蛐養家們恐怕不會提出異議吧。對於北方盆罐或者直接說北京盆罐,北京土生土長的王世襄可以說是瞭如指掌,如數家珍。

在《秋蟲六憶》「憶器」中,王世襄對於老北京養家最為看重的兩類盆罐,即「萬禮張」和「趙子玉」系列進行了條分縷析的梳證,既詳細列舉出各系不同款識和品種,又對各系特點作了極為精準的評述。比如,對於「萬禮張」盆罐王世襄這樣評述道:

萬禮張咸知制於明代,底平無足,即所謂「刀切底」。蓋內有款識,蓋、罐騎縫有戳記。戳記或為圓圈,名曰「筆管」,或「同」字,或近似「菊」字而難確認。澄泥比趙子玉略粗,故質地堅密不及,術語稱之曰「糠」。正因其糠,用作養盆,實勝過子玉,其帶皮子有包漿亮者尤佳。

不過,「同為萬禮張,蓋內款識不同,至少有八種,再加淨面無文者則有九種,此非深於此道者不能言」。而王世襄不僅能言,而且還將自己和李桐華所藏萬禮張盆罐盡數拍攝成照片。最讓人感到不可思議的是,王世襄還請來中國青銅器墨拓頂級高手傅大卣先生,將萬禮張所制這些蛐蛐盆罐的款識全部進行了墨拓。因此,如今人們只要翻閱《秋蟲六憶》「憶器」一節,便可對萬禮張款識的盆罐一目瞭然。

至於「趙子玉」盆罐,王世襄評述道:

趙子玉罐雖名色紛繁,然簡而言之,又有共同之特徵,即澄泥極細,表面潤滑如處子肌膚,有包漿亮,向日映之,彷彿呈綢緞之光華而絕無雜質之反射,出現纖細之閃光小點。稜角挺拔,製作精工,蓋腔相扣,嚴絲合縫,行家毋庸過目,手指撫摩已知其真偽。

除了萬禮張和趙子玉之外,王世襄還對其他名罐如「蝴蝶盆」「蜈蚣紫」和道光年間的「含芳園制」等,也都有著簡略而精到的評述,這些恐怕也非業內行家高手所不能道其萬一的吧。

與「六憶」華章堪稱雙璧的,還有王世襄的《冬蟲篇》,雖然《冬蟲篇》只有五個部分,但是所記冬蟲之選、養、育、捉和器具,以及畜養之行家高手的事跡,似乎也可以稱之為《冬蟲六憶》。不過,通讀《冬蟲篇》全文之後,人們則不能不對王世襄對這篇文章的謀篇佈局之精到審慎嘖嘖讚歎。如此,羅列《冬蟲篇》五部分內容之標題,應該不算是多餘的文字:一、鳴蟲種類與所用葫蘆;二、蓄蟲葫蘆各部位分述;三、秋山捉蟈蟈;四、育蟲與選蟲;五、鳴蟲之蓄養。

在這五個部分中,最具王世襄獨創性的,當屬他將蟈蟈、札嘴、油葫蘆、蛐蛐、梆兒頭和金鐘這六種鳴蟲,按照生活習性之不同分作緣枝類和穴居類的劃分法了。因為蟈蟈和札嘴在草叢中餐風飲露、在枝柯上尋伴覓侶而歸緣枝類,由於油葫蘆、蛐蛐、梆兒頭和金鐘每到夏末在瓦石亂草之中蛻衣、深秋時節遂藏身於土穴石縫間而屬穴居類,這種分類法無疑是科學而易於理解的。至於王世襄參閱各種典籍史料,對以上兩類六種鳴蟲各自不同的名稱、習性、產地及特點等,進行條理分明、無懈可擊的梳證方法,實可作為治學者的參照。

在這五個部分中,最條分縷析、一目瞭然的,當屬對蓄蟲葫蘆各部位的分別記述了。例如,王世襄竟然將蓄蟲葫蘆分作平托、肚、腰、脖、翻、口、簧、瓢蓋、框、蒙心和套等十一個細部,其中的「翻」和「蒙心」非鳴蟲養家不能明瞭,對一般人而言簡直是聞所未聞,而如果參照王世襄文章中所附之線圖,那就顯得極為直觀清晰了。在這五個部分中,最能引起一般讀者興趣的,就是語言生動、妙趣橫生的「秋山捉蟈蟈」了。在這些所見所聞所親歷中,王世襄的文采和情感達到了水乳交融,今人為之心動。

養蟲家捉蟈蟈,要好不要多,得一二叫頇者,三五亮響,分贈同好,便不虛此行,自與蟲販多多益善有別。故涉澗穿峽,登坡越嶺,一路行來,聒聒之聲不斷。待聽有叫頇者始駐足側耳,分辨傳來方向,尋聲躡足,漸趨漸近,直至所棲之叢木枝柯。山蟈蟈隨時序而變顏色,與周圍之草木多相似,雖近在咫尺,不聞其聲,不知其所在。且性黠而動捷,或聞步履,半晌寂然,或窺人影,倏忽下墜,落入草中,疾馳遁去,不可蹤跡。聞其聲也佳,見其形也美,故逸去而志在必得,則只有就地蹲伏,耐心等待。有頃,始再作聲,初僅三五響,短而促,或尚在近處,或已移往他許。此時仍不可少動,應俟其驚魂稍定,鳴聲漸長,徐徐爬出草叢,又緣枝柯而上,攀登已穩,泰然振翅不停,始可看明方向位置,枝葉稠疏,相度如何接近,如何舉罩相迎,方可攫捉。此時往往荊棘在前,芒刺亦所不顧,故血染衣襪,或歸來燈下挑刺,皆不可免。捉時左手擎罩,右手戴手套,驟然掩之,受驚一竄,正入罩中,此時我與蟈蟈,皆怦怦心動,只一喜一驚,大不相同耳。倘襲而不中,又落草中,只有再等待,而所需時間,必倍於前。倘天色有變,浮雲蔽空,則更不知將等到何時。因唯有陽光照射,蟈蟈方肯振翅。余嘗於週末在秦城大山包陰坡喜遇叫頇大山青,三捉三逸而日已西趖。次晨須出勤,竟不惜請假一日,終為我得。

那麼,王世襄為何不畏荊棘刺破皮肉血染衣襪,乃至不惜請假一日也要捕捉到這隻大山青蟈蟈呢?究其緣故,除了捕捉本身之樂趣外,還因為「生逢亂世,竟至國不成國,家不成家,無親可認,無友可談,無書可讀,無事可做,能使忘憂者,唯有此耳」。至於20世紀80年代王世襄不顧已逾古稀之年仍有搭車數十乃至百里到郊外捉蟈蟈之舉,那完全是興趣之使然也,這從2007年11月4日筆者訪問羅哲文先生之子羅楊和黃彬夫婦時,就曾聽他們講述當年跟隨王世襄到郊外捉蟈蟈時的一些趣聞。其中,讓筆者印象深刻的,是王世襄在捕捉一隻叫頇蟈蟈時不慎摔落山坡,可他竟然不顧身體疼痛翻身而起後,急忙察看已經捕捉到手的蟈蟈是否有所損傷,待確信叫頇蟈蟈毫髮無損時,王世襄隨即似孩童般地喜笑顏開。

在《冬蟲篇》五個部分的內容中,最能體現王世襄是個中行家裡手的,當屬對蟈蟈、札嘴、油葫蘆和蛐蛐等不同習性鳴蟲的培育和挑選了。因為對不同鳴蟲採取不同的培育方法,其中溫度、濕度、餵養、生育等火候分寸都大有講究,而王世襄在文章中不僅能夠不厭其煩地道其詳盡,而且所述程序清晰可辨、操作方法具體可行,一望而知是其經驗之談。至於挑選鳴蟲的方法,王世襄更是將冬蟲以翅而鳴的特點,即鳴蟲翅膀的長短、寬窄、尖鈍等加以梳理,就是不諳此道者也能據此挑選出上佳之蟲。在這五個部分中,描述最細緻入微且饒富情趣的,當屬「鳴蟲之蓄養」一節了。不過,蓄養鳴蟲的目的最終是為了聽響,所以王世襄不惜筆墨將老北京養家與鳴蟲同樂的情景進行了細緻刻畫,堪稱老捨《茶館》的別樣版本:

養蟲家性情習慣,各不相同。有斗室垂簾,夜床欹枕,獨自欣賞者。有一年四季,每日到茶肆,與老友縱談古今天下事,冬日雖攜蟲來,其鳴聲如何實不甚介意者。有既愛己之蟲,亦愛人之蟲,如有求教,不論童叟,皆竭誠相告,應如何養,如何粘,雖百問而不煩者。更有無好蟲則足不出戶,有好蟲始光顧茶館,不僅聽人之蟲,且泥人聽己之蟲,必己蟲勝人蟲,始面有喜色而怡然自得者。當年如隆福寺街之富友軒,大溝巷之至友軒,鹽店大院之寶和軒,義懋大院之三和堂,花兒市之萬曆園,白塔寺內之喇嘛茶館,皆養蟲家、罐家聚會之所。如到稍遲,掀簾入門,頓覺蟲聲盈耳。其中部茶座,四面圍踞者,均為叫蟲而來。解衣入座,店伙送壺至,洗杯瀹茗後,自懷中取出葫蘆置面前,蓋先至者已將葫蘆擺滿桌面。老於此道者葫蘆初放穩,蟲已鼓翅,不疾不徐,聲聲入耳,可知火候恰到好處。有頃,鳴稍緩,更入懷以煦之。待取出,又鳴如初。如是數遭,直至散去。蓋人之冷暖與蟲之冷暖,已化為一,可謂真正之人與蟲化。莊周化蝶,不過栩栩一夢,豈能專美於前耶!

欣賞蟲鳴,可以分為「本叫」與「粘藥」兩種,本叫是指鳴蟲本身自然之鳴聲,而粘藥則是指在鳴蟲翅膀上點一種以松香、柏油、黃蠟及硃砂等熬製成的黏液,以改變鳴蟲之音響的方法。至於粘藥之法始於何時,有傳說是清朝末年皇宮內一太監將蟈蟈籠子懸於松樹下,一天忽然聽到蟈蟈鳴聲大變,顯得蒼老而悅耳,仔細觀察才發現原來是一滴松脂滴在蟈蟈翅膀上,由此領悟出粘藥之法。不過,為鳴蟲粘藥之法並非如此簡單,其手法要求之嚴格、粘藥位置之準確及粘藥數量之多寡,都有著極為精當的講究,否則不僅不能達到所要變音之效果,甚至將鳴蟲變成了啞蟲。為鳴蟲粘藥技藝冠絕當時者,當屬前文提及的古琴國手管平湖先生,為此王世襄這樣記述道:

古琴國手管平湖,博藝多能,鳴蟲粘藥,冠藝當時,至今仍為人樂道。麻楊罐中喜出大翅油壺魯,其翅之寬與長,數十年不一見。初售得善價,旋因翅動而不出聲被退還。平湖先生聞訊至,探以兔髭,兩翅顫動如拱揖狀。先生曰:「得之矣!」遂市之而歸。不數日,茶館叫蟲,忽有異音如串鈴沉雄,忽隆隆自先生葫蘆中出,四座驚起,爭問何處得此佳蟲。先生曰:「此麻楊的『倒撥子』耳!」(售出之蟲因不佳而退還曰「倒撥子」)眾更驚異,競求回天之術。先生出示大翅,一珠蓋藥竟點在近翅尖處,此養蟲家以為絕對不許可者。先生進而解答曰:「觀蟲兩翅雖能立起,但中有空隙,各不相涉,安能出音!點藥翅尖,取俗謂『千斤不壓梢』之意,壓蓋膀而低之,使兩翅貼著摩擦,自然有聲矣。」眾皆歎服。先生畜蟲,巧法奇招出人意想者尚多,此其一耳。

除管平湖先生之外,還有通過粘藥竟能獲得高低不同「陰陽音」的京城鳴蟲第一養家人稱「朱六爺」者,以及為鳴蟲粘藥竟然不知天色更變的人稱「金瘋子」金仲三,這些都是當年王世襄訪問之師友,也是《冬蟲篇》絕妙鮮活素材的提供者。

王世襄之所以如此癡情於秋鬥蟋蟀冬懷鳴蟲這一老北京遊藝,並「以望八之年,騎兩輪車,出入圖書館及師友之門,查閱圖書,求教問字,乞借實物,拍攝照片,歸則夜以繼日」地撰成《秋蟲篇》和《冬蟲篇》這樣的華彩文章,除了對秋蟲冬蟲懷有赤誠之愛外,還有就是不希望老北京諸多遊藝湮滅在歲月的長河中,否則何以解釋這位老北京人對秋蟲冬蟲之癡情,以及費時多年纂輯《蟋蟀譜集成》之出版面世呢?

1993年8月,由上海文化出版社出版的厚厚一冊《蟋蟀譜集成》,我們只要查看一下其中所收書目,便不難發現竟有多種屬於中國古籍善本者,僅此可知該書文獻價值之所在。《蟋蟀譜集成》所收書目如下:

1.重刊訂正秋蟲譜二卷 嘉靖刊本

2.鼎新圖像蟲經二卷 萬曆刊本

3.促織經二卷 夷門廣牘叢書本

4.促織志 順治刊本

5.促織考 順治刊本

6.花鏡蟋蟀篇 日本花說堂刊本

7.蟋蟀譜一卷 光緒活字本

8.促織經一卷 四生譜本

9.蚟孫鑒三卷 乾隆刊本

10.蟋蟀譜一卷 清奎章閣新梓本

11.蟋蟀譜秘要 清刊本

12.功蟲錄二卷 光緒刊本

13.王孫經補遺一卷 光緒刊本

14.蟲魚雅集一卷 光緒排印本

15.蟋蟀試驗錄一卷 民國印本

16.斗蟀隨筆一卷 稿本

17.蟋蟀譜十卷 民國印本

其實,王世襄為了纂輯《蟋蟀譜集成》,幾乎查遍了全國各大主要圖書館,其中包括海內外極為著名的浙江寧波天一閣藏書樓,共得有關蟋蟀的專著多達三十餘種,而以上所列十七種是其進行認真篩選後的精選本。由此可見,王世襄纂輯該書的態度是嚴肅而嚴謹的,並非如其自嘲詩中所說:「喜得蟲經十七章,輯成自笑太荒唐。親朋問訊難開口,只說編修古籍忙。」王世襄雖然將《蟋蟀譜集成》的纂輯自嘲為整理古籍,事實上其纂輯方式也確實是按照整理古籍之傳統正規方法所進行的,這僅從《蟋蟀譜集成》的凡例中便可領會:

一、本編收有關蟋蟀專著,上起傳世最早之本,下至1949年以前之作,共得一十七種。

二、為保存舊籍原貌,所收各書影印出版。無句讀者試為斷句。秋蟲雖小道,名詞術語繁多,且南北有別,斷句難免有誤,讀者諒之。

三、每種為擬提要,置在書首,簡略介紹其作者及內容。

四、書中錯字、脫文、模糊難辨之字,直接在原文右側註明。如字數較多,或需另加說明者,則編號加註釋。註釋可依編號在書末檢得。

五、蟋蟀譜凡純屬抄錄舊譜者,列入《存目》。倘經各家書目著錄,或有不同刊本、抄本傳世,說明有一定影響,則內容雖多因襲,仍收入本書,供讀者參校查閱。書名有似為蟋蟀譜而是非蟋蟀譜者,亦列入《存目》,免得讀者再費力尋求。

六、未見之書,列入《待訪》。博雅君子,如蒙惠示原書,或賜寄複印本,或告知藏所,至深感荷。

眾所周知,傳統的中國文人學者向來對花鳥魚蟲之類不屑一顧,相關著述典籍僅僅佔有子部中的極小一部分,而關於蟋蟀似乎偏偏是一種例外,這不由為王世襄纂輯《蟋蟀譜集成》提供了有利條件。佔有先機的王世襄做事向來講究,比如對收入《蟋蟀譜集成》中十七種著作逐一加寫提要和校記,簡略介紹各書的內容及作者生平,從而使讀者即便不讀全文也能大略瞭解各書之概況。至於未曾句讀則加以斷句,這自然極大地方便了讀者閱讀。僅如此,也許只能算是關於蟋蟀古籍的一次成功整理,而廣受學者好評的《秋蟲六憶》這一華章,就是王世襄應該書編輯蔡耕先生之約而寫就的,短短兩萬五千言的《秋蟲六憶》實在為《蟋蟀譜集成》大添光彩,而對於讀者來說則獲得了一篇三讀而不知厭倦的散文名章,豈不美哉?!