民國三年(1914)5月25日,恰似烈陽灼照後一泓溫熱池水般的古老北京城,表面看似平靜如初,內裡實則如湯滾沸,因為就任中華民國北洋政府大總統已經兩年多的項城袁世凱正在策劃復辟帝制,加緊實現他做洪憲皇帝的美夢,這是攪亂所有渴望獲得真正民主自由的國人心靈的一種逆流之舉。其實,一生精明且善於算計的袁項城應該能夠預知他的這一美夢即便勉強實現,也會在極短時間內被革命黨人那猛烈的槍炮聲所驚破。不過,這種狂風暴雨來臨前波瀾不驚的時局,卻似乎絲毫也沒有影響到東城區芳嘉園胡同裡一座四合院內的喜慶氣氛,因為這個仕宦之家正在迎接著一個新生命的到來,這就是本書的主人公——王世襄。

1歲王世襄在父親王繼曾懷抱中

乳名「長安」的王世襄,是時任北洋政府外交部條約司官員王繼曾的三公子,也是深受母親金章這位民國年間最著名女畫家寵愛和影響的一個孩子。既然生養在這樣一個家庭裡,現在我們就乘著嬰兒王世襄還沒有什麼特別事件需要記述的時候,來對這個官宦世家的歷史情況做一介紹,因為這對於王世襄的成長有著極為重要的影響。

確實,作為福建福州望族之一的王氏家族,雖然是其先祖自明朝時從江西搬遷來的移民,但是進入清朝後這個家族不僅出過進士出身、治理一方的封疆大吏,也出過狀元及第、直陳時弊的耿介貞臣,還出過躋身洋務、從事外交的駐外使節,所有這些都對王世襄的品行養成有著潛移默化或者較為直接的影響。

如此,就讓我們首先翻開《清史稿》或《清史·列傳》,來看一看王世襄高祖王慶雲的生平史略吧。清嘉慶三年(1798)出生在福建省閩縣(今福州市鼓樓區)城內燈籠巷的王慶雲,字雁汀,又字家鐶,號賢關,自嘉慶二十四年(1819)中舉後曾五次進京參加會試,但是都榜上無名,直到道光九年(1829)才在己丑科會試時高中進士榜,隨即被朝廷授予散館編修改任翰林院庶吉士。

此後,王慶雲以其「究心財政,窮其利弊」的政治經濟才能,在仕宦道路上可謂是青雲直上,歷任廣西鄉試正考官、貴州學政、文淵閣校理、翰林院侍讀學士、通政副使、順天府尹、陝西巡撫、山西巡撫、戶部侍郎、左都御史、四川總督、兩廣總督和工部尚書等官職。在每一任內,王慶雲都能夠革新除弊做出卓越的政績,特別是在經濟財政研究方面,他善於清理各地財政上的積欠虧空,在制定經濟政策方面也頗多新議,所著記述清朝初年至道光年間關於朝廷財政狀況的《石渠余記》(原名《熙朝紀政》全五冊,稿定後改此名)一書,對於今天研究清朝經濟歷史的學者專家來說,依然有著重要的史料參考價值。這位精於財政、勤於政事的一代能吏,歷經嘉慶、道光、咸豐和同治四朝,不幸於同治元年(1862)3月在汾州(今山西省汾陽縣)任上病累而卒,享年六十四歲。

王慶雲逝後,朝廷賜謚「文勤」,遂入祀山西名宦祠,同治八年(1869)歸葬福建省閩縣西門芋坑山,傳世著述除了《石渠余記》外,還有《王文勤公日記》《王文勤奏稿》《石延壽館文集》《荊花館遺詩》和《西清王氏族譜》等刊行。

參閱西清王氏世系表可以得知,文勤公生有二子,一名傳璨,一名傳瑚,王傳璨就是王世襄的曾祖父。遺憾的是,筆者限於手邊資料缺乏之故,如今對於傳璨公的詳情還暫不太知曉,只知道他有三個兒子:長子王仁堪、次子王仁熟和三子王仁東。其中,王仁東就是王世襄的祖父,曾任內閣中書、江寧道台等職,為官後便將全家從福建福州搬遷到了京城,這是西清王氏家族一支脈定居北京的開始。至於王世襄的那兩位伯祖王仁堪和王仁熟,我們從相關資料中雖然不曾見到關於王仁熟的文字記述,但這並不影響我們對王仁堪的瞭解,因為王世襄在回憶文章中曾多次提到他的這位狀元伯祖。

確實,這位在光緒三年(1877)丁丑科考中第一甲第一名即頭名狀元的王仁堪,字可莊,不僅是當朝一位以廉潔愛民著稱的難得清官,還是一位條陳時弊上疏彈劾過大臣崇厚喪權辱國等行為的忠諫之士,更是一位敢於直言諫阻慈禧太后挪用海軍經費修繕頤和園的循吏。也許正因如此,這位以狀元之榮耀邁入仕途的王仁堪,除了出任過鎮江和蘇州知府等地方官職外,其他諸如修撰,督山西學政,歷典貴州、江南、廣東鄉試及入直上書房等,都是一些難以施展政治才能的文化教育工作。

不過,王仁堪自光緒十七年(1891)出任江蘇鎮江知府及隨後調任蘇州知府期間,嚴守法度,賑災救濟,開挖渠塘,設置義學,清除積案,事事體恤民生,為了防治地方災情又不累及普通百姓,他帶頭捐出廉俸以為表率倡導,還馳書向諸多親朋故舊乞捐,以至感動得商賈富戶們紛紛主動捐助,終於在鎮江和蘇州治內開挖支溝別渠水塘數千之多。如此清廉勤政之能吏,在晚清王朝實屬少見,可也因此使王仁堪積勞致疾,猝然病逝於任上。王仁堪猝死後,輿論中惋惜之辭風聞鎮江和蘇州等地,特別是鎮江士紳鄉民隨即列其政績,請當地大吏向上奏聞,其中有「視民事如家事,一以扶植善類、培養元氣為任,卓然有古循吏風」之評語。於是,當朝遂頒發詔書由史館為王仁堪立傳,這就是今天人們能夠在《清史稿》中看到王仁堪這一耿介貞臣光彩人生傳記文字的緣由。

當然,即便王仁堪沒有以上之政績形象,人們也會因為其門生中有一位在中國近代史上留下濃墨重彩的維新領袖、文化巨擘梁啟超,而不能不對他肅然起敬。對此,諸多書刊中只提及梁啟超是王仁堪之門生,但並未指出此說何來。於是,筆者一日在翻檢梁啟超自撰生平年譜時發現了這樣一句話:

己丑年十七,舉於鄉。主考為李尚書端棻、王鎮江仁堪。

也就是說,王仁堪在出任鎮江知府一職期間,曾是梁啟超在光緒十五年(1889)參加鄉試考中舉人時的主考官之一,這在舊時即表示考官因為恪盡職守為朝廷發現了真正人才,從此使考官與舉子之間便形成了「恩師」與「門生」之關係。毫無疑問,後來王世襄之所以在其回憶文章中屢屢提到他的這位狀元伯祖,很顯然是伯祖王仁堪所留下的這種清廉正直門風,在他心目中佔有著極為重要的地位,這從他後來對於自己在「三反」「反右」和「文革」中所遭受冤屈始終耿耿於懷的心態中不難理解,因為那是他不願意使已經被載入青史典冊中祖輩們所傳門風遭到無端玷污之故。這是後話。

如果說祖輩清廉耿介風派對王世襄的影響還有隔代之嫌的話,那麼畢業於南洋公學後一直從事外交事務的父親王繼曾,那種學兼中西和注重實際的工作作風,對王世襄後來的成長和治學則有著極為明顯的重要影響。不過,父親王繼曾在那種內外交困時局中歷練出的「通達時事」,卻沒有被王世襄所繼承,否則他也不會在新中國的多次政治運動中,吃盡「不識時務」之苦難。這也是後話。

其實,對於幼年王世襄性格形成影響最大的並不是祖庭遺風,也不是父親王繼曾的通達幹練,而是母親金章的藝術熏染和寵愛。對此,我們在詳細解析母親金章對王世襄幼年成長影響之前,還是梳理一下父親王繼曾的外交歷程吧,這也許對理解我們之所以強調母親金章對王世襄幼年成長有著重要影響之說不無裨益。

在祖父王仁東的九個子女中,出生於光緒七年(1881)的王繼曾排行第三,這個號「述勤」的孩子也許寄托著父親的一種希望,那就是追述繼承其高祖文勤公的遺風,也能在仕途上成為名震一方的朝廷重臣。所以,光緒二十八年(1902)當王繼曾從南洋公學畢業後,便被父親王仁東安排跟隨即將出任清廷駐法公使的孫寶琦前往法國進修,從此開始了他長達二十多年的外交生涯。

宣統元年(1909),王繼曾擔任清廷軍機大臣張之洞的秘書,旋即改任清廷赴法國留學生監督,並偕夫人金章再次遠赴法國就任。民國元年(1912),王繼曾回國後供職於北洋政府外交部任政務司司長,民國九年(1920)又出任中國駐墨西哥公使兼理古巴事務,兩年任職期滿回國後便擔任了由孫寶琦執政北洋政府的國務院秘書長一職。民國十三年(1924),王繼曾將留居在上海四年之久的夫人金章及兒子王世襄等人,接回了已經閒置長達十年的北京芳嘉園老宅。

回到民國三年(1914)初便購置的芳嘉園老宅時,王世襄已經年滿十歲了,很顯然他的幼年教育業已完成,童年性格的養成也基本結束。而在這人生性格大體形成期間,父親王繼曾雖然在出使墨西哥之前為王世襄等幾兄弟聘請了講授傳統國學的家教,但他因為公務繁忙並不能與孩子們朝夕相處,倒是母親金章對孩子們進行了言傳身教。至於留居上海幾年間,王世襄除了與舅舅家幾位表哥一同接受在其外家教館多年的那位老學究的國學啟蒙外,更是由母親一手予以教養。對於自幼活潑好動的幼子王世襄來說,他不僅接受了才華橫溢的母親金章的藝術熏染,而且還因為二哥王世容於民國九年(1920)不幸夭折之故,得到了母親更多的寵愛甚至是溺愛。所以,出生於官宦世家、書香門第的王世襄幼年時在享有很好的多方面教養的同時,孩提時代應有的頑皮天性也得到了充分張揚。

對此,王世襄後來在接受《中國書畫》雜誌訪談時曾經這樣回憶說:

這說來話長,要從我童年說起。我有一個哥哥名王世容,比我大兩歲。他聰明好學,又懂禮貌,親朋都十分愛他。而我則頑皮淘氣,不肯唸書,到處惹禍,如上房、打狗、捅馬蜂窩等,親友都討厭我。世容不幸十歲時病故,大家都說「可惜死了一個好的」。我母親剩我一個,不免開始放縱溺愛。

比如,兒時對山雞感興趣的王世襄,因為喜歡雄雉尾巴上那色彩鮮亮美麗的長長羽毛,便在一年春節時將老家人用來向親戚們送禮的山雞長尾,趁著大人不注意的一瞬間拔了下來,以致大人在笑罵一聲「七歲八歲狗都嫌」之後,只好將禿尾巴的山雞換下來,因為這樣的山雞是不好當作禮物送人的。而這時,將漂亮雄雉長尾插在帽子上當宮花的王世襄,已經搖頭晃腦充當起《三國演義》中那出群英會裡的周瑜周公瑾去了。

回到北京之後,在這座歷史文化積澱極為深厚的三朝古都裡,特別是由於清季以來入關滿族子弟耽於遊樂之故,各種民俗遊藝簡直達到了臻善至美的絕妙境地,而這些多姿多彩的玩樂遊藝不能不引起受到母親放縱溺愛的少年王世襄的好奇和興趣。於是,家庭條件優越的宦家子弟王世襄,便很快在這眾多民俗遊藝中找到了興趣激發點,從而引出了諸多妙趣橫生而又驚險奇絕的玩樂往事來。

比如,王世襄在十歲開始養鴿子時,便每天舉著長長的大竹竿驅趕放飛,為的就是聽那「時宏時細、忽遠忽近、亦低亦昂、倏疾倏徐、悠揚迴盪、恍若鈞天妙樂、使人心曠神怡」的琅琅之鴿哨韶樂。不過,王世襄放養飛鴿實在是與眾不同,或者說玩得也太驚險奇絕令人咋舌了,「我童年養鴿,用的竹竿有兩丈多長,上端拴過紅布條兒,也捆過雞毛撣子。晃動它如揮大旗,覺得很威風,但也感到吃力,幾下子胳膊就酸了,咬著牙還晃,而鴿子卻不甚怕它。於是我就用竹竿磕房簷,啪啪作響,三間瓦房整整齊齊的簷瓦,都被我敲碎了,但鴿子還是不聽指揮。我索性上房騎在屋脊上,揮桿吶喊,逼得鴿子往鄰家的房上落。為了追趕它們,常從正房跳到相隔數尺的廂房上。一次被母親看見,她幾乎暈倒在廊子上。」對此,王世襄晚年時在《大樹圖歌》中歌詠道:

髫年不可教,學業荒於嬉。

竹欄巢鵓鴿,調弄無已時。

挾桿跨屋脊,揮舞如舉麾。

為愛鈴聲永,那惜飛奴疲。

即便如此,慈愛的母親金章對於王世襄之玩還是始終把握著一條原則的,即「凡對身體有益的都准許玩,有害身體的,則嚴加管教,絕對不許可」。於是,此後的王世襄「開始養養蛐蛐(蟋蟀)不僅花錢買,還結伴去郊外捕捉。出一身臭汗,曬得很黑,但步行多少里,也是個好鍛煉,所以母親也准許玩」。關於少年時代結伴或單獨到北京郊外捉蛐蛐的辛苦與玩樂,王世襄後來在絕妙散文《秋蟲篇》的「憶捉」一節中,曾用文字詳細記述了其中的兩次經歷。

3歲王世襄(右)與二哥王世容

一次,性急的王世襄在立秋之前便將銅絲罩子、蒙著布的席簍、帆布袋、大草帽、芭蕉扇、水壺、破褲褂、靸鞋,以及裝蛐蛐用的幾個山罐等準備齊全,因為這是作為一個標準「逮蛐蛐的」應該具備的「行頭」。一切準備停當的王世襄,立秋剛過便起了一個大早,然後帶上各種「行頭」出朝陽門,順著古老而雄壯的城牆根往北走,不遠處便是東直門的自來水水塔,來到水塔東牆外再順著小路直行,便可到達胡家樓李家菜園後面的那條旱溝了。這是少年王世襄值得驕傲的地方,因為頭年他曾在這裡捉到過一條身長八厘(老北京玩蛐蛐行專有術語,一厘相當於三毫米左右)多的青蛐蛐,回到城裡後連鬥七盆也未曾輸過,直至當年封盆為止。所以,王世襄在不覺中又來到了這條旱溝,遺憾的是由於當年雨水較大,不僅旱溝裡蓄滿了水,就連前面的小路也被淹了。

見此情景,王世襄只好挽起褲腿,穿鞋涉水蹚過寬達六七丈且漂著黃綠色泡沫的這條水路,來到栽種有一行垂柳的李家菜園北坡,因為他記得北坡下面也有一條溝,每年黃瓜拉秧時菜農便會將瓜秧拋入溝內,以利於瓜秧不受阻礙地蔓延生長,而這也正是蛐蛐喜歡藏身的地方。可令王世襄失望的是,這條溝裡也蓄滿了水,水勢還曾浸漫過坡上,這從柳樹根上那一圈圈黃泥痕跡可以看出,這種跡象表明蛐蛐早已喬遷了新居。

當然,少年王世襄已經不是逮蛐蛐的生手,這時他想起了逮蛐蛐能手傅老頭最愛說的一句話,那就是「溝裡有水,咱們坡上逮」。於是,對此深信不疑的王世襄來到西壩河小廟往東通向東壩河的幾條小路間,因為這裡還有一道一人多高的大坡。來到這道大坡前,王世襄一隻腳踏在坡下支撐著身體,一隻腳則蹬在坡腰上將草踩倒,然後屈膝六十度彎腰向前,右手拿著罩子等候跳出的蛐蛐,左手則用扇子猛扇坡上之草。王世襄之所以用扇子扇,而沒有攜帶逮蛐蛐的常用工具扦子,是因為他明白早秋的蛐蛐還沒有窩,只能在草叢中藏身,所以根本用不著扦子。即便如此,四肢並用的王世襄在將一條三里長的坡埂上下都扇遍之後,雖然不時有蛐蛐被扇出來,他也是每蛐必扣地及時用罩子去捕捉,但是卻沒有一個值得裝罐的「將軍」蛐蛐,而且還累得每一節脊椎都酸痛難忍。

於是,索性坐在坡埂盡頭休息的王世襄,任憑額頭上的汗珠像黃豆粒似的滾落下來,被汗水浸濕的草帽箍在頭上,使他感覺有些頭昏腦漲,濕透了的小褂子也溻在身上使他渾身都極不舒服,那條上半截被汗水浸濕的褲子,下半截則被露水打濕了,而且還被那些踩斷的草根染成了草綠色。有些懊惱的王世襄,在將小手背過去捶打後背的時候,猛然間悟出了傅老頭所謂「坡上逮」的真意,那就是沒有被水淹過的坡埂上,才是蛐蛐生活遊戲的地方。於是,稍事休息後的王世襄便站起身來向四周望了望,到處都是正待成熟的莊稼,什麼玉米、谷子、高粱和大豆等等,好一派豐收景象。不過,少年王世襄關心的並不是這些,而是什麼樣的地裡最能存得住蛐蛐。

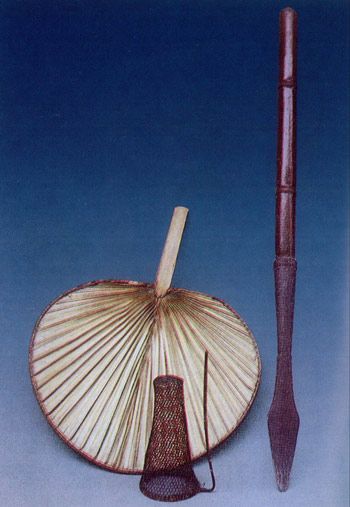

王世襄捉蛐蛐的用具:阿虎槍簽子、罩子、芭蕉扇

依照以往逮蛐蛐的經驗,王世襄明白玉米或谷子地都不好,只有夾種著大豆的高粱地才是蛐蛐生活的天堂福地,特別是被雨水沖刷而倒在地面上的豆棵子,待到水流退後,那些與黃土粘在一起的枝葉下面,只要找根小木棍輕輕一翻,便不愁藏在其中的蛐蛐不出來。果然,當王世襄在將豆棵子一壟一壟地翻過去時,還真是接連扣捉了幾隻蛐蛐,可依然是一些不值得裝罐的貨色。密不透風的高粱地,在初秋驕陽毒辣的照射下,潮濕的氣息一點兒也散不出去,身處其中的王世襄猶如在蒸籠裡一般,感到極其悶熱難耐而又焦躁不安。確實,從大清早出門到日已當午,口乾舌燥飢腸轆轆不說,辛苦半天竟然沒有捉到一隻能參加戰鬥的「將軍」蛐蛐,這實在讓王世襄感到懊惱不已。

忽然,「噗」的一聲,王世襄感到眼前一晃,似乎有一隻飛蟲落在了前面的干豆葉上,定睛細瞧,竟然是一隻六條大腿又粗又白的黃麻頭青翅殼蛐蛐。說時遲那時快,王世襄猛地撲了上去,但是拿罩子的手卻不停地在發抖,因為害怕傷了蛐蛐而不敢果斷地扣下去。那條黃麻頭青翅殼蛐蛐見有異樣動靜,又一晃身跳了起來,不過它沒有來個接連三級跳,而是在一跳過後順勢向前一爬,鑽進了懸空在地面上的一棵高粱水根底下。這一回,王世襄沉住氣將雙腿一跪,先是拿罩子迎在蛐蛐前頭,而後輕輕用手指在蛐蛐後面一頂,那條黃麻頭青翅殼蛐蛐便一下子跳進了等候在它前面的罩子裡。剎那間,王世襄急忙將罩子扣在自己胸口上,一面用左手去掏山罐,一面三步並作兩步跑出了高粱地。找了一塊平整而雜草稀少的地方後,王世襄蹲了下來,小心翼翼地把那條蛐蛐裝入山罐。這時,手忙腳亂眼睛發漲的王世襄才放心地仔細端詳著這條黃麻頭青翅殼蛐蛐,這雖然是一條只有七厘多長的蛐蛐,但長相確實是一員「戰將」模樣。

王世襄攜帶蛐蛐罐的提籠

王世襄將這只山罐捆好後,又一次鑽進了那片高粱地,經過一番苦戰,共逮了七條蛐蛐,但還是沒有一條真正個大體壯而堪當「領軍」的蛐蛐。而這時,太陽已經西斜,疲憊不堪焦渴難耐的王世襄鑽出高粱地,整理好「行頭」和「戰果」,來到了西壩河邊上的一家茶館裡。在接連喝下七八碗茶水後,王世襄又把山罐打開來,仔細看了又看,比了又比,七條蛐蛐中竟有三條不夠格。於是,王世襄把那三條不夠格的蛐蛐送進席簍裡,起身出了茶館,放開腳步開始往家走去。半路上,王世襄遇見一個賣燒餅的小攤,可他只吃了兩個就不再想吃了。原來,逮蛐蛐的人總是只知道口渴而不感到飢餓,只有到家歇過疲乏之後,才會想起飽餐一頓呢。即便逮蛐蛐需要付出如此之辛苦,宦家少年王世襄卻樂此不疲,而且第二年竟將目的地選在了北京城西北郊的蘇家坨。原來,這個離溫泉不遠但離市區較遠的地方,早在《魚蟲雅集》中就曾確證是有名的蛐蛐產地,特別是清末民初時期這裡所產蛐蛐,其身價竟然遠遠高於蛐蛐盛產地山東所出之蟲。當然,少年王世襄對於蘇家坨之盛名,更多的是從京城裡蛐蛐玩家趙子臣口中所得知。記得趙子臣曾經這樣說,蘇家坨不僅坡高溝深,而且是一道連著一道、一條套著一條,所產蛐蛐既大又好,身長七厘的比比皆是,據說那裡還有專為逮蛐蛐者開設的住店,而每年住在那裡逮蛐蛐者竟然多達二三十人,且每人都能逮回一挑的蛐蛐來。這自然成了少年王世襄逮蛐蛐的理想勝地。

幼年王世襄

於是,在一個已近白露的時節裡,王世襄攜帶好早秋使用的那套「行頭」,又專門配備了一把阿虎槍扦子和一隻大電筒,因為此行需要三天時間,他還想嘗試嘗試「夜戰」的效果。

這天清晨,王世襄騎上他的那輛載重單車開始向蘇家坨出發,由於路程實在太遠,到達時已經過了中午時分。不過,心情激奮的王世襄一刻也不願耽擱,隨即根據蟲販長腿王所畫草圖,找到了住在村西其熟識的老王頭的家。說明來意後,王世襄還提起是由長腿王所介紹,故老王頭同意讓他在家借住幾天。當天下午,王世襄沒有急著去逮蛐蛐,而是走出村莊察看了一下地形。確實,這裡正如蛐蛐玩家趙子臣所言,那一道道坡和一條條溝就分佈在面前大片的田野間,王世襄似乎已經聽到了蛐蛐那洪亮而雄渾的合唱聲。

第二天一大早,王世襄便順著出村的大車道向西北走去,在拐到一條岔路上轉了一會兒,終於找到了一道土好草豐的長長坡埂。不過,王世襄在用芭蕉扇扇了十來丈長的草地後,卻不曾看見一條蛐蛐跳出來,想來這個季節它已經有了窩。於是,王世襄將扇柄插進後背褲腰帶裡,改用阿虎槍扦子向可能有窩的地方紮了起來。已經諳熟此道的少年王世襄,沒有將阿虎槍扦子直接扎向蛐蛐窩,而是紮在距離窩門稍遠處,這樣做的目的是以防扦尖直接扎到蛐蛐,而後再輕輕搖撼阿虎槍扦柄,這也是為了撼動的泥土不至於擠壞蛐蛐。由此可見,以這種方法逮蛐蛐,還是需要一定耐心和技巧的。就這樣,王世襄一連紮了二三十下,還是不見有一條蛐蛐出來。隨即,王世襄改變方向用阿虎槍扦子再扎,終於搖晃出一條約有七厘長的紫蛐蛐來,這就算是開了張。這實在是一條望不到盡頭的坡埂,少年王世襄埋頭一路扎將下去,幾經休息才看見連著坡埂的一條大車道,也就是說那裡便不再是蛐蛐的生存地界。

經過三個多小時這樣的艱苦勞作,少年王世襄累得肩膀酸疼,卻只捉到了三條值得裝罐的蛐蛐。王世襄停了下來,喝上幾口水,再啃上兩口饃,他想換一道坡或重找一條溝。忽然間,他又想起了傅老頭逮蛐蛐的另一條經驗:「碰上和小伙子們一塊逮蛐蛐,總是讓人前面走,自己落後,免得招人討厭。他們逮完一道坡子,半晌我才跟上來,可是我逮的往往比他們的又多又好,這叫『撿漏兒』。因為扦子扎過,蛐蛐未必就出來。如窩門被土封住,更需要過一會兒才能扒開。我撿到的正是他們替我驚動出來的。」於是,王世襄決定驗證一下傅老頭的這條經驗,又返回頭用芭蕉扇一路扇去,果然逮到一條足有七厘多的黃蛐蛐。

為了嘗試一下「夜戰」的效果,王世襄這時早早地收工回到老王頭家,以兩個鍋貼餅子和兩碗棒粥草草填飽肚子後,天還沒黑就躺下睡了。幾個小時後,王世襄一手提著阿虎槍扦子,一手拿著那隻大電筒,順著白天走過的那條小路出了村。剛一出村口,王世襄便發現自己並不具備夜間逮蛐蛐的本領,因為田野間到處都是蟲鳴聲,而蛐蛐也是亂叫一通,根本無法分辨出哪只好。即使聽到幾聲響亮的蛐蛐叫聲,不善夜戰的王世襄也聽不準到底是在哪裡鳴叫,再加上道路不熟而不敢拐進岔道,便只好順著大車道一直往前走。突然,王世襄看到不遠處幾棵大樹的影子下黑乎乎的,便急忙打開手電筒照過去,原來因為暴雨順坡而下衝成一處水口,並一直流到村旁低窪處匯成了一汪積水。如今,積水雖然已經乾涸,但水坑邊卻長滿了雜草,而這時王世襄忽然聽到沖成水口的坡上,傳來幾聲特別蒼老寬洪的蛐蛐聲。少年王世襄憑著經驗,不僅知道這正是北京冬蟲養家所謂「叫頇兒的」,而且還知道這一定是一條翅子蛐蛐。

於是,王世襄高抬腿輕挪步慢慢湊過去,耐心地等待著這條蛐蛐再次發出那種誘人的鳴叫聲。果然,那條蛐蛐並沒有發覺有人靠近偷聽它的鳴唱,而王世襄則憑著這幾聲鳴叫,便準確地斷定它就藏身在水口右側一叢草旁的土坷垃底下。不過,王世襄並沒有當即前去捕捉它,而是就近找了一個樹墩子坐以待旦,因為他明白只要它一跳,自己則根本無法辨清其確切去向。終於,在那條蛐蛐領唱而遍野各色蟲子的配唱下,王世襄迎來了東方天色的魚肚白,迫不及待的他只用一扦子就把那條蛐蛐紮了出來,果然是一個尖翅。遺憾的是,這條身長不足六厘且頭較小的蛐蛐,並不是斗蟲而是叫蟲,難怪那叫聲如此與眾不同呢。

天色大亮,在野外蹲守一宿的王世襄,回到老王頭家後便收拾東西準備騎車返回,因為還有幾十里路等待他去丈量呢,否則太陽落山之前他是趕不回家的。對於這次三天兩夜只逮回五條蛐蛐的經歷,王世襄後來曾這樣說:「如果用這三天買蛐蛐,應當不止五條。明知不合算,但此後每年還要逮兩三次,因為有它的特殊樂趣。」確實,這就是20世紀二三十年代北京城裡「逮蛐蛐的」真實而有味的生活。

蛐蛐被逮回來之後,再經過王世襄一番餵養調理,就該上局參加角鬥了。在京城斗蛐蛐的諸多玩家中,少年王世襄是不容輕視的一位,因為他自幼便由京城斗蛐蛐名家趙李卿領入門並教授其法。久居北京的武進人趙李卿,當時供職於北洋政府外交部,是王世襄父親王繼曾的老同事,極為喜愛蛐蛐,對喜好老北京各種民俗遊藝的王世襄也非常喜歡,經常教授他一些自己的經驗。每當王世襄因為養蛐蛐而遭到父母責備時,這位被王世襄稱為趙老伯的趙李卿便會為其辯護,而王世襄也會以一句「連趙老伯都養」來回答父親,似乎這樣理由就很充足似的。

正因如此,王世襄不僅學會了養蛐蛐的一些絕技妙招,還結交了許多這方面的有名玩家,諸如住在朝陽門內北小街路東在家設私塾的白老先生、家住宣武門外西草場內山西街的陶家昆仲,以及不打不相識的李鳳山。其中,這位在前門外西河沿191號居住數十年的李鳳山(字桐華)因為世傳中醫眼科,善以金針撥治沙眼和白內障等眼病而享有「金針李」之美譽,上局斗蛐蛐報名「山」字。因其七歲時便由榮茂卿引薦,而得其兄著名蛐蛐養家報字「南帥」之真傳,故而在選、養、斗蛐蛐等方面無所不精,特別是對於用捵(即運用幾根老鼠鬍鬚撩撥激發蛐蛐鬥志的工具),在京城蛐蛐玩家中堪稱首屈一指。然而,正是這位享有「前秋不鬥」盛譽的蛐蛐名家李桐華,卻在大方家胡同的一次夜局中,被王世襄以出自寶坻之黑色虎頭大翅,將其百戰百勝的麻頭重紫咬得落荒而逃,一時間在京城蛐蛐養家中引起軒然大波。第二年,當李桐華特選產自寧陽一白牙青鬥敗王世襄的虎頭大翅後,才覺得挽回了他的「山」字顏面,自此兩人訂交。此後,少年王世襄不僅經常得到李桐華的教益,而且藏品中也有其所贈之物。

在王世襄這位宦家子弟所玩樂的遊藝中,除了上述之外,「又學武功,請老師教八卦和太極拳」,「還拜清代遺老宮廷運動員學摔跤」,而「他們都是有等級的『撲戶』(北京習慣寫作「撲戶」「撲護」或「布庫」,這都是滿語譯音,只是寫法不同而已)」。關於這些內容,王世襄除了寫過題為《清代的相撲》一篇文章,對故宮博物院所藏一件清人繪工筆重彩《塞宴四事圖》(於敏中書題,乾隆皇帝御制詩四首並序),就其「四事」進行解讀,並刊登在1981年第一期《紫禁城》雜誌上,以及「從此身體特別好,在美國學校曾把美國同學手臂摔斷過。母親為我身體好,也同意我練武」之寥寥幾語之外,似乎再也沒有相關的文字介紹。而在跟隨「撲戶」瑞五爺和烏二袞學習摔跤的過程中,王世襄因為他們都喜歡養鷹捉兔和用強壯的大笨狗捉獾,所以又愛上了這兩項非身體好而不能玩的玩意兒。不過,「鷹逐兔,挈狗捉獾」之舉,多是王世襄就讀燕京大學時的瀟灑遊藝,故此留待第三章中詳述,在此不贅。

既然以上以大量篇幅記述王世襄童年及少年之玩樂遊藝,那麼他是否真如自己在《北京鴿哨》一書的自序中所言,「自幼及壯,從小學到大學,始終是玩物喪志,業荒於嬉」呢?其實,王世襄以上之玩樂並非一味地胡亂玩耍,而是在玩中勤於思考、善於總結,玩出了學問。比如,筆者在自序中已經提及的王世襄在少年時就提出讓美國鳥類專家聞所未聞之事,就是其在玩中勤於思考的一個典型例證。又比如,王世襄在養獾狗的過程中,為了學習如何相狗,不僅請養狗名家榮三親授口訣,把前人總結的《狗獾譜》重新記錄下來,還另請其他幾位養狗家背誦《狗獾譜》,以便將榮三口授秘訣中所缺少的內容及字句有出入之處,記錄更正過來並在後來加以整理總結,從而形成了一套更加全面科學的「相狗經」。

還比如,上述王世襄在與京城諸多蛐蛐名家交往中,十分注意向他們請教相關經驗知識並在實踐中進行驗證等舉動,都說明了少年王世襄之玩,非比一般頑童之玩或大人那種喪志之玩,而是在玩中以其專注、善思、實踐和總結得出屬於自己的獨到見解。這豈不正應驗了那句「留心處處皆學問」之諺語嗎?確實,以王世襄的出身門第、家學教養和藝術熏陶,以及其好奇愛動又不失專注執著、勤問善思的天性,往往能在玩耍中提出令人深思的問題,並將所問之學總結成經驗以利提高。

那麼,王世襄這種在玩樂中激發興趣和學問之性情是如何形成的?他的童年、少年、青年乃至壯年難道真的就是這麼玩過來的嗎?