人們一不小心就會高估語言的能力,不過這也情有可原。語言從嘴裡說出,或被寫在紙上,他人能夠隨意傾聽和閱讀,而我們的思想卻深居於頭腦之中。要知道他人心中所想,或與別人一起探討思維的本質,我們就必須使用語言,除此之外別無他途。也難怪有許多評論家離開了語言就不會思考,不過,這或許只是因為他們找不到合適的語言來表達自己的想法。

作為一名認知心理學家,我敢於向各位宣佈這樣一個事實:常識性的看法是正確的(即思維不同於語言),而語言決定論雖然流傳甚廣,卻是無稽之談。我們可以通過兩個方面來認清這一事實:第一,已有大批實驗打破了語言的屏障,發掘出多種非語言的思維方式;第二,有關思維機制的科學理論已能相當精確地闡明這個問題。

在上一章中,我們已經見識了一個非語言思維的例子:福特先生,一位智力正常的失語症患者(不過有人可能會爭辯說,福特先生的思維能力是在他中風之前依靠語言的框架搭建好了的)。我們還看到一些缺乏語言能力的聾啞兒童能夠很快地發明一種手語。不過,更能說明問題的是一些被學者偶然發現的成年聾啞人,他們完全不懂任何形式的語言,不會手語,不會寫字,不會讀唇,也不會說話。例如,蘇珊·夏勒(Susan Schaller)在其新書《無語之人》(A Man Without Words)中講述了一位27歲的非法移民伊爾德方索(Ildefonso)的故事。夏勒在洛杉磯擔任手語翻譯時認識了這位來自墨西哥農村的年輕人,他的眼神機靈無比,透露出確鑿無疑的智慧與好奇心,而夏勒則成了他的志願老師和朋友。伊爾德方索很快就顯示出對數字透徹理解的能力:他在三分鐘內學會了筆算加法,並毫無困難地理解了兩位數的十進制原則。此外,在伊爾德方索身上還發生了一次類似於「海倫·凱勒」的奇妙經歷。當時,夏勒試圖教會他「貓」字的手語動作,這讓他突然領悟到萬物皆有名字,從此他變得一發不可收拾,要求夏勒把所有熟悉之物的名字都教給他。很快,伊爾德方索就能向夏勒傾訴自己的人生經歷:幼時的他是如何央求貧窮的父母送他上學,他在美國各州採摘的各類莊稼以及他如何躲避移民局的官員。他向夏勒介紹了其他一些被社會遺忘的「無語之人」。儘管他們被隔離於語言世界之外,但卻表現出許多抽像思維的能力,比如修鎖、玩牌、管理財務以及通過啞劇表演的方式相互娛樂。

關於伊爾德方索及其同類人的精神世界,我們的瞭解只能停留在印象層面,因為從人道主義出發,一旦我們發現這些人的存在,第一要務就是要教會他們使用語言,而不是研究他們在缺乏語言的情況下如何進行思考。不過,科學家找到了其他一些「無語」生命進行實驗研究,旨在揭示他們如何思考空間、時間、物體、數目、比例、因果和範疇等抽像問題,並形成了大量的研究報告。不妨讓我為大家介紹三個絕佳的例證:第一個是嬰兒,他們還不會說話,因此無法用語言思考;第二個是猴子,它們無法掌握語言,所以也不能用語言思考;第三個是某些藝術家和科學家,他們表示只有擺脫語言的束縛才能進行更好的思考。

The

Instinct

Language

語言認知實驗室

發展心理學家凱倫·韋恩(Karen Wynn)最近指出,5個月大的嬰兒已經懂得簡單的心算。她採用的是嬰兒知覺研究中的一種常用方法:拿一些東西給嬰兒看,時間一久,嬰兒就會對它們失去興趣,並把頭轉向別處;而如果把場景稍作改變,嬰兒就會發現其中的差別,並重新產生興趣。通過這種方法,科學家發現出生僅5天的嬰兒對數目就已非常敏感了。在某個實驗中,研究人員讓一名嬰兒觀看某個物體,直到他喪失興趣,然後再用一塊幕布把這個物體擋住。當研究人員把幕布移走之後,如果這個物體和剛才一模一樣,嬰兒在看了一下之後就會再度失去興趣。但是,如果研究人員暗中把物體的數目增加兩個或三個,那麼等幕布移走之後,嬰兒會頗感驚訝,注視的時間也會更長。

在韋恩的實驗中,嬰兒首先看到的是一個放在台上的橡膠米老鼠,時間一長,他們的眼睛就開始四處亂轉。接著,一塊幕布將米老鼠擋住,嬰兒可以看見一隻手從幕後伸出,將另一個米老鼠玩具放進了幕後。結果,當幕布移走後,如果幕後有兩個米老鼠(這是嬰兒事先沒有見過的場景),嬰兒只會稍微看一看;但如果幕後只有一個米老鼠,嬰兒就會大吃一驚,儘管這個場景與他們之前感到無聊的場景一模一樣。韋恩還對另外一組嬰兒進行了測試,不過這一次嬰兒首先看到的是兩個米老鼠,然後幕布出現,嬰兒可以看到一隻手伸入幕後,拿掉了其中一個米老鼠。結果當幕布移走之後,如果檯子上只剩下一個米老鼠,嬰兒並不會表現出多大的興趣;但如果仍存在兩個米老鼠,他們的注意力就會集中在這兩個米老鼠上。可見,這些嬰兒一定記住了幕後有多少個米老鼠,然後根據增加或拿走的數量來進行加減。如果最終的結果與自己的預期不符,他們就會仔細觀察現場,彷彿在尋找答案。

草原猴是一種有著穩定家族結構的動物。靈長類動物學家多蘿西·切尼(Dorothy Cheney)和羅伯特·賽法思(Robert Seyfarth)發現,草原猴的各個家族之間存在著像「蒙特鳩與賈布列家族」這樣互為世仇的對立關係。他們在肯尼亞觀察到一個典型的例子。一隻小猴子被另一隻小猴子摔倒在地,尖叫不已。20分鐘後,「受害者」的姐姐走到「施暴者」的姐姐跟前,突然毫無緣由地咬了一下它的尾巴。從理論上說,如果這位「復仇者」要找出正確的報復對象,它必須完成以下的推理:A(受害者)與B(自己)的關係等於C(罪犯)與X的關係,其中的關係就是「姐姐」(或者僅僅是「親屬」而已,畢竟公園裡的草原猴數量不多,不一定非得是「姐姐」才行)。

但是,猴子真的知道它們之間的親屬關係嗎?更有意思的是,它們能理解其他猴子也存在著和自己一樣的親屬關係(如姐弟關係)嗎?為了證實這一點,切尼和賽法思在一片樹叢背後藏匿了一個喇叭,然後播放一隻兩歲幼猴的叫聲。結果,這一帶的母猴都把目光投向一隻幼猴的母親,而錄音帶裡的叫聲正是錄自它的孩子。實驗證明,草原猴不但能根據叫聲識別出幼猴的身份,而且還知道它的母親是誰。除了草原猴外,長尾獼猴也展現出了類似的能力。維雷娜·達澤(Verena Dasser)曾將一群長尾獼猴「請」到實驗室旁邊的一個圍欄裡,並向它們播放三張幻燈片:中間一張是一隻母猴,旁邊一張是它的孩子,而另一邊一張則是一隻與它的孩子年齡相同、性別也相同的幼猴,但沒有血緣關係。此外,每張幻燈片的下方都有一個按鈕。經過一定的訓練之後,猴子們學會了按動母猴孩子下方的按鈕。接下來達澤對這些猴子進行了測試,這一次的幻燈片上出現的是另一隻母猴,兩邊分別是它自己的孩子和另一隻沒有血緣關係的幼猴。結果,90%以上的猴子選擇了這隻母猴的孩子。在另一項測試中,達澤給這些猴子看了兩張幻燈片,每張幻燈片上都是兩隻猴子,且其中有一張幻燈片中的兩隻猴子是母女關係。經過一定的訓練,猴子學會了按動「母女」那張幻燈片的按鈕。接下來,達澤讓這些猴子觀看其他猴子的幻燈片,結果發現,實驗中的猴子總是選擇「母子」關係的幻燈片,無論其中母猴的孩子是公還是母,是老還是少。此外,在判定兩隻猴子的親屬關係時,它們似乎不僅僅依賴外表的相似度,或者這兩隻猴子在一起生活的絕對時間,而是基於交往過程中所表現出來的一些微妙因素。這讓極力想要弄清動物之間的親屬關係及其表現方式的切尼和賽法思不禁感歎:猴子才是出色的靈長類動物學家。

許多從事創作的人都強調,當靈感爆發時,他們的思維不再依靠語言,而是表現為一幅幅「心象」(mental image)。英國詩人薩繆爾·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)則寫道:當時只覺異象紛呈,文思泉湧,恍如夢境。他立即將浮現於腦海中的前40行詩寫到紙上,這就是我們熟知的名篇《忽必烈汗》(Kubla Khan)。然而,一陣意外的敲門聲打碎了他心中紛呈的異象,也讓這首詩作戛然而止。以瓊·狄迪恩(Joan Didion)為代表的許多當代小說家也表示,他們的創作並非始於有關人物或情節的具體概念,而是始於腦海中一幅幅鮮活生動的畫面,正是這些畫面決定了他們的遣詞造句。現代雕塑家詹姆斯·蘇爾茲(James Surls)喜歡躺在沙發上一邊聽著音樂,一邊構思作品。他習慣於在大腦中擺弄他的雕塑:把一隻手臂接上,再把另一隻手臂拿下。一個個畫面在他的腦海中翻滾旋轉。

物理學家更加確信自己的思維工具是幾何圖形,而非言語。現代電磁學創立者邁克爾·法拉第(Michael Faraday)沒有接受過正規的數學教育,但他通過將磁力線可視化為空中彎曲的細線來洞察電磁的奧秘。隨後,詹姆斯·麥克斯韋(James Clerk Maxwell)通過一組數學方程式對電磁理論進行了總結,而他本人也被公認為理論型學者的典型代表。不過,他也是先在腦中想像出一套精密複雜的流體機械模型,然後才把它們轉化為數學方程式。此外,諸如尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)發明電動機和發電機、弗裡德裡希·凱庫勒(Friedrich Kekule)發現苯環(現代有機化學的序幕由此拉開)、歐內斯特·勞倫斯(Ernest Lawrence)關於迴旋加速器的想法以及詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克裡克(Francis Crick)對DNA雙螺旋結構的洞察,這些偉大的成就無不肇始於科學家腦海中的心象。在那些自稱為「視覺思考者」的科學家中,愛因斯坦恐怕是最為著名的一個,他想像著自己騎在光束上回頭觀看時鐘,或者站在垂直下降的電梯裡丟下一枚硬幣,由此收穫了許多創見。他寫道:

那些似乎可用來作為思維元素的心理實體,是一些能夠「隨意地」使之再現並且結合起來的符號和多少有點兒清晰的圖像……在創造性思維同詞語或其他可以與他人進行交流的符號的邏輯構造之間產生任何聯繫之前,這種結合活動似乎就是創造性思維的基本特徵。對我來說,上述那些元素是視覺型的,也有一些是肌肉型的。只在第二階段中,當上述聯想活動充分建立起來並能隨意再現的時候,才有必要費神地去尋求慣用的詞或其他符號。

另一位富有創意的科學家是認知心理學家羅傑·謝帕德(Roger Shepard),他也經歷過這種突如其來的視覺靈感,這一靈感最終發展成一個經典的心理學實驗,它能直觀地展示普通人的心象活動。某天清晨,半夢半醒的謝帕德突然進入一種神思清明的狀態,他似乎看到「一個自發運動的立體圖像在空中威嚴地旋轉著」。片刻之間,還沒等他完全清醒過來,一個有關實驗設計的明確想法閃現在他的腦海裡。

The

Instinct

Language

語言認知實驗室

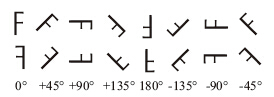

謝帕德和他當時的學生林恩·庫珀(Lynn Cooper)根據這個想法設計了一個簡單的實驗,他們讓一批頗有耐心的學生志願者觀看上千張幻燈片,每張幻燈片中包含一個字母,這個字母有時是正的,有時是傾斜或翻轉的,有時則既傾斜又翻轉,例如圖2-1中16個不同樣式的F。

圖2-1 謝帕德的實驗

如果幻燈片上的字母屬於正常樣式(如圖2-1中的上一排F),被試需要按動一個按鈕;如果字母屬於翻轉樣式(如圖2-1中的下一排F),被試則需要按下另一個按鈕。要完成這個工作,被試必須將幻燈片中的字母與自己腦海中正面朝上的原字母進行比較。顯然,正面朝上(即0°傾斜)的字母的辨認時間最短,因為它與被試腦海中的字母完全一致。但是對於其他樣式的字母,被試就必須先在心裡把它擺正過來。許多被試表示,為了擺正這些字母,他們會像那些著名的雕塑家和科學家那樣,對這些字母進行「心理旋轉」。通過檢測被試的反應時間,謝帕德和庫珀發現這種內心活動是真實存在的。就心理旋轉的速度而言,正面朝上的字母最快,接下來依次是45°、90°和135°的字母,而180°(即上下倒置)的字母最慢。換句話說,字母旋轉的角度越大,他們花費的時間也越多。根據實驗的統計數據,謝帕德和庫珀估算出了字母的心理轉速:每分鐘56轉。

值得注意的是,如果被試是通過語言描述來進行字母的對比,例如把F描述成「一根垂直的直線,其上部有一根向右伸出的橫線,其中部也有一根向右伸出的橫線」。那麼實驗的結果恐怕會完全不同。比如說,在進行字母對比時,上下倒置(即180°)的字母應該是最快的。因為被試只須簡單地將「上」與「下」互換、「右」與「左」互換,就可以得出一個與腦海中正面朝上的字母完全匹配的形狀描述。相對而言,左右平躺(即90°)的字母則要稍慢一些,因為被試需要根據字母平躺的朝向(是順時針+90°還是逆時針–90°),將「上」換成「左」或「右」。最慢的是斜角傾斜(即45°和135°)的字母,因為語言描述中的關鍵詞都要被替換,比如「上」要換成「右上角」或「左上角」,等等。因此,就語言描述而言,字母對比的難易順序應該為(從易到難)0°、180°、90°、45°、135°,而非心理旋轉的0°、45°、90°、135°、180°。許多實驗也證實,視覺思維的工具不是語言,而是一套心理圖形系統,它可以對圖形進行旋轉、縮放、平移、掃瞄、替換、填充等一系列操作。