除了在連接各種思想中起著重要作用外,空間、時間和因果關係還是一些抽像的框架,這一點同樣十分重要,然而,除了哲學家和物理學家外,幾乎沒有人對它們所扮演的這一角色進行過認真的思考。人們有意識地思考的東西往往都是那些佔據了一定空間且彼此相互影響的具體實體。不僅如此,我們思想中那些最基本的實體也都是些以名稱命名的實體——即那些關於人、事物以及物質的概念。無論在哪一種語言中,名詞都是最容易辨別的詞語,它們通常最先被兒童習得,而且是最穩定、易懂的人類概念的標籤。不過請注意,正是對這些貌似簡單的詞義的反思將我們帶入了另一個兔窟。事實上,名詞所扮演的並不僅僅是物質的指稱角色。當人類的心智要捕獲一個人、一個對像或者一種物質時,它能以相去甚遠的方式去識解它的獵物,而這種靈活性又為我們的心智帶來了更加空靈的實體。

從那些表面上看上去毫無意義的名稱含義入手來理解詞義,是我們能夠真正欣賞名詞含義的最佳辦法。下面請大家思考一下下面這些例句(其中許多例子是由語言學家安娜·維爾斯比克[Anna Wierzbicka]收集的)。

Boys will be boys.

男孩兒終歸是男孩兒。

A deal is a deal.

買賣就是買賣。

What difference does it make what kind you get?Coffee is coffee.

你所得到的有什麼不同呢?咖啡就是咖啡。

A man is a man, tho’he have but a hose upon his head.

男人還是男人,即使他把緊身褲穿在了頭上。

Let bygones be bygones.

過去的事情就讓它過去吧。

A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke.

女人不過是女人而已,但上好的雪茄卻是能讓人過癮的煙。

Que sera, sera;whatever will be, will be.

不該是什麼就不是什麼,該是什麼就是什麼。

East is East and West is West, and never the twain shall meet.

東方就是東方,西方就是西方,這兩端永遠也不會交匯的。

You must remember this:a kiss is just a kiss, a smile is just a smile.

你必須記住這一點:親吻就是親吻,微笑就是微笑。

Let Poland be Poland.

讓波蘭成為波蘭。

A horse is a horse, of course, of course.

馬就是馬,當然——沒有人能和它說話。

有這麼一個笑話,講的是一個女人走訪一位離婚律師的故事。那個律師問道:“你多大年紀了?”女人回答說:“82歲。”律師繼續問道:“你丈夫呢?”女人回答:“85歲。”律師又問道:“你們結婚多久了?”女人回答:“57年。”律師簡直不敢相信自己的耳朵:“那你為什麼現在才想離婚呢?”女人說:“因為夠了就是夠了!”(Because enough is enough!)

從字面上看,這些句子似乎只是一些空洞的重言表達式,當然,實際上它們並不是。任何一個使用這類表達式的人都清楚它們所傳達的意思:這是一種提醒方式,即無論人們對某一實體的期望或健忘到了何等程度,它所具有的同類實體的基本屬性始終是不會改變的。“男孩兒終歸是男孩兒”意味做事無聊、魯莽或乏味才是年輕小伙子的本性。我最近一次聽人說起這句話是在哈佛大學,當時一群男子賽艇運動隊的學生正在校園裡的一堆冬雪上雕刻一個巨大的男性生殖器。

由於“X-是-X”這種說法的含義並不是循環的,所以,第一個X與第二個X必定有著不同的含義。有時,一個名詞在指稱某物時卻起著幫助聽者預測該客觀實體的指針(pointer)作用。有時,它還能指示一個以定義或者某種範式為特徵的範疇或類型。對於語言來說,這種指稱與預測之間的區別是最基本的。像“加拿大”或“魯契亞諾·帕瓦羅蒂”這樣的名稱詞(names),儘管它們可以轉化為一個範疇的標籤,例如,“每個製作人都在尋找另外一個帕瓦羅蒂”,但一般情況下,它們的典型用法還是指稱某人或者某物。而像“男孩”和“咖啡”這樣的獨立名詞(isolated nouns)則被默認為一種範疇或一種類型(一般而言的男孩、一般而言的咖啡),儘管當它們被插入到短語時也可以被轉化成所指詞語(referring expressions),例如,“那個男孩”或者“巴西產咖啡”。一個基礎句——也許是個基本思想指稱主語所提及的某個事件,同時還在謂語結構中對它的某些屬性加以說明。

在這本書中,我始終堅定地主張,一定是以語法為特徵的含義選擇了主要的人類思想類型,正因如此,它們對人類生活產生了真正意義上的後果,即那種人們所關注的、為之奮鬥並付出代價的後果。就這一點而言,事物的名稱就是一個最好的例證。我在前面曾經提到過這樣一個問題,假如結果證明威廉·莎士比亞的戲劇並非他本人所創作,而是其他什麼人的傑作,那麼對於一個普通民眾來說,威廉·莎士比亞這個名字到底意味著什麼呢?而且我們也已經看到了,為這個文學問題注入生機的正是專有名詞的語義學問題。我們前面還提到了另一個與此相關的實際問題,那就是假如有人竊取了你的全部身份信息,你該如何找回自己的身份的問題。下面我再為您舉3個生活片段,在這3個例子中,名詞同樣發揮著無可替代的作用。

預測和指稱的區別是可以用價格來衡量的。迄今為止,谷歌可以稱得上本世紀最成功的一家企業了,事實上,其發財致富之路無非是成功地“販賣了名詞短語”。早期的互聯網門戶網站的問題是沒有人知道如何利用它們來發家致富:用戶憎恨橫幅廣告,因此很少有人會通過點擊它們來聯繫廣告商。廣告業有這樣一個說法,即每個廣告的半數以上預算都是被浪費掉的,但是沒有人知道是哪半部分被浪費掉了——看廣告的大多數人對其宣傳的產品或服務不感興趣。後來,谷歌的拉裡·佩奇(Larry Page)和謝爾蓋·布林(Sergey Brin)突發靈感,他們發現,往往人們鍵入搜索引擎的詞語就是他們希望購買產品的類型,也就是說,人們鍵入到搜索引擎的詞語就是瞭解他們需要的最佳線索。他們的這個發現使得搜索引擎一舉成為買家和賣家的理想中間商。於是,連同一些乾淨的網絡搜索結果,谷歌打出了幾個與屏幕邊緣上的那個搜索詞相關的商業贊助網站。各家公司則通過高價購買那些持續競價的、最吸引網民眼球的術語來支付谷歌給它們提供的這份特惠服務。作為一個對名詞複數有著獨到鑒賞力的專家,我好奇地發現,商家們為它們所付的費用遠遠要高於單數的費用。Digital camera(數碼相機的單數詞)可以以點擊一次75美分的價格購進,而Digital cameras(數碼相機的複數詞)一次的點擊費用竟可以提高到1.08美元。廣告商都知道,一個詞的複數形式更容易被計劃買相機的人鍵入,儘管他們並不清楚這到底是為什麼。在我看來,這個原因就是,像digital camera這樣的裸名詞短語(bare noun)其實是非商標性的,人們鍵入它很有可能只是為了瞭解它的工作原理。而一個複數名詞短語,比如digital cameras,所指稱的數碼相機更可能被網民作為參考,而且它們往往是那些想瞭解廣告中的相機類型以及購買方式的人鍵入的。

我們還在一些自食其果的公司中發現了這個企業語言學被更加侵略性地使用的情況。這些企業往往是自身成功的受害者,它們迫切需要收回它們那些已經被作為普通名詞廣泛使用的產品名稱(這類名詞有時被稱為“商標名詞”[generonyms],從專有名詞到普通名詞的過渡稱為“非商標化”[genericide])。幾乎沒人會意識到“拉鏈”、“阿司匹林”、“自動扶梯”、“格蘭諾拉麥片”、“溜溜球”以及“油布”等專有名詞過去曾是某個特定公司產品商標的名稱。今天,這種非商標化的噩夢正糾纏著Kleenex(紙巾)、Baggies(燈籠褲)、Xerox(施樂辦公設備)、Walkman(隨身聽)、Plexiglas(樹脂玻璃)以及Rollerblade(直排輪滑)等商家,他們擔心競爭對手會竊取這些商品名稱(以及他們贏得的聲譽),將它們非法據為自己的產品商標。那些把這些名字用作動詞、普通名詞或者小寫體的作家們往往成了上述商家的攻擊目標,商家們會向他們發出措辭嚴厲的警告。不過,我這裡倒是有一個很好的建議:受到警告的作家們不妨效仿一下戴夫·巴裡(Dave Barrey)下面的這個答覆。

我願以合法的形式向生產騎師牌服裝的賽馬騎師國際公司表示真誠的歉意。最近,我收到騎師品牌公司法律顧問夏洛特·夏皮羅發來的一封掛號信,她在信中說,在一次關於“內衣是否能吃”的專欄討論中,我在下面這個句子中錯誤地使用了官方騎師品牌的名字:“服務員,這些騎師(Jockeys)新鮮嗎?”

夏皮羅女士指出,Jockey這個詞是一個官方註冊商標而不是一件內衣的通用詞,因此它只能作為一個“後接此類產品普通名稱的形容詞”來使用。因此,我的句子應該合法地理解成:“服務員,這些騎師裡有一隻蒼蠅!”……

我別無他意,只想向騎師公司及其龐大的法律機構表達我最深切的敬意。以防我在本專欄中可能還誤用或中傷過其他品牌的商品名稱,讓我以下面的致歉來結束這封正式的道歉聲明:Nike(耐克)、Craftsman(工藝品人)、Kellogg's(家樂氏)、Styrofoam(聚苯乙烯泡沫塑料)、Baggies(喇叭褲)、Michael Jordan(邁克爾·喬丹)以及任何其他可能被我冒犯過的大公司實體,真的很抱歉,可以了吧?好了,還是不要讓你的Jockeys庸人自擾了吧。

當得知自己所珍愛的產品名稱被等同於一個普通名詞時,庸人自擾不只是那些商標的所有人,就連普通人在得知自己被冠以普通名詞的標籤時也會表現出極大的憤慨。其原因是,人們覺得一個名詞謂語(noun predicate)好像是用某一範疇的原型來分類他們,而不是將他們視為碰巧具有某一特徵的個體。儘管這些差異的界定問題令邏輯學家們十分頭疼,但在人們的心理上,它們卻起著非常重要的作用。舉例來說,你可以客觀地描述某人的頭髮是金色的、黑色的或者紅色的(形容詞),但當你意欲將一個人,尤其是一個女人,稱為金髮女郎、淺黑膚色的女人或者一個紅髮女郎(名詞)時,那麼你要三思而後行了。這些術語似乎把女人貶低到了某一個性吸引的身體特性上。根據傳統觀念,這些名詞蘊含著輕浮、世故或暴躁等特性。由於換喻的貶損特徵以及上位詞的提升作用(參見第1章),在當今社會,我們通常會使用“金色頭髮的女人”而不用“金髮女郎”來指稱一個女人,當然,如果談話的焦點是頭髮,那就另當別論了。隨著人們對個人尊嚴的日漸關注,一些用於指稱不健全人的名詞正在日漸消失,例如,跛腳、駝背、聾啞人、傻子、麻風病人甚至糖尿病人,等等。目前,精神病治療學正在開展一項運動,大力提倡避免使用由形容詞轉換而來的名詞稱呼某人,例如,“精神病”(a schizophrenic)或“酒鬼”(an alcoholic),同時提倡用以“者”為核心詞的名詞短語來指稱他們,例如,“精神分裂症患者”(a person with schizophrenia)或者“酗酒者”(a person with alcoholism)。美國著名導演兼醫學學者,猶太人喬納森·米勒(Jonathan Miller)對名詞的轉換力非常敏感,他曾說過這樣一句話:“我個人不能代表猶太人(Jew)。我只是猶太人中的一員(Jewish)。我沒有那麼不自量力。”這句話表達了許多猶太人的共同心聲。

當然,用普通名詞指稱普通物體和物質還是很安全的,而且當我們這樣做的時候,我們所揭示的是另一種敏捷的思想。乍看起來,語言學對可數名詞和物質名詞的區分正好可以用來區分一個物體(an object)和一種物質(a substance)這兩個概念。可數名詞,例如,apple(蘋果)和pebble(卵石)往往被用於指稱有界的大塊事物;而物質名詞,比如,applesauce(蘋果醬)和gravel(礫石)則往往被用於指稱無界的物質。英語語法嚴格地區分這兩類名詞。我們可以對可數名詞,如*two pebbles(兩塊鵝卵石)進行列舉並複數化它們,但物質名詞卻行不通,如*two gravels(兩塊礫石)。如果要指稱物質名詞的數量,我們就必須得使用不同的量化詞:我們可以說a pebble(一塊卵石)很細滑,但卻不能說*a gravel(一塊礫石)不細滑;我們可以說many pebbles(很多塊鵝卵石),但卻不能說*many gravel(很多塊礫石);我們可以說much gravel(很多礫石),但卻不能說*much pebble(很多鵝卵石)或者*much pebbles(很多鵝卵石)。物質名詞可以不加任何修飾地出現於句子中——Gravel is expensive(礫石價格很高)、I like gravel(我喜歡礫石);但可數名詞一般則不能這麼使用——*Pebble is expensive(卵石價格很高)、*I like pebble(我喜歡卵石)。

物質名詞背後隱藏著一個重要的物質心理模型的線索,那就是,在某些方面,它們表現得類似複數可數名詞。例如,它們共享一些量詞,more applesauce(更多蘋果醬)、more pebbles(更多鵝卵石);而且它們也可以不加任何修飾地出現在句中I like applesauce(我喜歡蘋果醬)、I like pebbles(我喜歡卵石);它們還能與空間詞,比如all over搭配,例如,Applesauce was all over the floor(地板上到處都是蘋果醬)或者Pebbles were all over the floor(地板上到處都是鵝卵石),比如*A rock was all over the floor(地板上到處都是一塊石頭)。這些語法上的重疊說明,我們對各種物質(那些典型用物質名詞標籤的東西)和複數物體(那些典型用複數標籤的東西)的想像在方式上是類似的,我們將物質和複數物體在一起稱作“總量”。物質和複數物體都缺乏固有的邊界,並且都可以被突然分離出來並變成任何其他形狀。它們可以被合併起來:把一些鵝卵石和另一些鵝卵石放在一起,你得到的仍然是鵝卵石;把一些蘋果醬倒入另一些蘋果醬,你得到的還是蘋果醬。它們也可以被分離開來:半車鵝卵石仍然是鵝卵石、半碗蘋果醬還是蘋果醬。這些都不是可數名詞(例如,一匹馬)的典型所指。沒人會懷疑一匹馬與空間的界限,沒人會認為當兩匹馬被放在一起或把一匹馬攔腰斬斷,馬就不再是馬了——對兒童來說,瞭解這一點對理解所羅門的智慧中的故事很有必要。

名詞的複數形式與物質名詞的區別就在於,前者被人們設想成一組可以加以識別和統計的個體。這使我們能夠區別地對待現實世界中的一切事物。“卵石”這類單數可數名詞代表的是一種有界的東西(由一個固定的形狀所描繪)而不是由許多個體組成的東西。類似“蘋果醬”這樣的物質名詞所代表的是一些既無界又沒有個體成分的東西。所有這一切表明,我們對物質的基本看法既不是“數量”也不是“質量”,而是“有界”(bounded)和“由個體組成”(made up of inpiduals)這兩個微型概念。如果這種假設成立的話,我們就應該能夠發現第4種可能性的存在:既有界又由個體組成的東西。值得慶幸的是,這種可能性還真的被我們發現了。請看下面這幾個例子:committee(委員會)、bouquet(花束)、rock band(搖滾樂隊),它們是一些集體名詞,再請看下面這幾個表示成群動物的矯揉造作的名詞,這些詞是學生們被迫死記硬背下來的生僻名詞,例如,a gaggle of geese(一群鵝)、an exaltation of larks(一群雲雀)。

如果有人認為可數名詞和物質名詞只是大塊物質和黏性物質的標籤,那就等於低估了人類的語言和大腦。在一種語言中,一種物質到底被一個可數名稱還是一個物質名詞來指稱往往是不可預測的。英語中有可數名詞noodles(麵條),但macaroni(通心粉)卻是物質名詞;beans(豆子)可數,但rice(大米)卻是物質名詞,而hairs(幾根頭髮)和hair(頭髮)兩種形式都有,理查德·萊德勒的《瘋狂英語》中的那個問題why a man with hair on his head has more hair than a man with hairs on his head(為什麼一個滿頭秀髮的男人頭上的頭髮比有幾根頭髮的男人的頭髮多)就是由hairs(幾根頭髮)和hair(頭髮)引發的。不同語言對這兩類名詞的選擇也有所不同——spaghetti(意大利麵條)在英語中是物質名詞,在意大利語中則是可數名詞,不同歷史時期的同一種語言對它們的選擇也不盡相同。英語母語者常常吃一種叫pease(豌豆)的東西,就像一首童謠中說的那樣,Pease porridge hot, Pease porridge cold(豌豆粥熱,豌豆粥涼)。但是一些語法的熱心聽眾在歷史的迷霧中錯誤地將pease分析成了peas的複數形式,從此再向前推進一小步,便有了我們今天所使用的那個可數名詞pea了。數學語言學家吉姆·蘭貝克(Jim Lambek)曾經推測說,將來有一天,a grain of rice(一粒米)一定會被稱為a rouse(一粒米)。這對於學習英語的成年人來說簡直是件可怕的事情。我祖父過去常說he combed his hairs(他梳頭),頭髮的這種複數用法(hairs)是猶太語、法語以及其他許多語言的表述方式。

語言總是任意性地選擇一種物體的可數性或物質性,這大概是因為人類的心智不僅能將一個總量識解為一大批個體,還能將其識解為連續的物質。畢竟,當你把一塊岩石削磨成越來越小的碎塊,從一塊大卵石到一塊小卵石再到一塊鵝卵石、礫石、砂石乃至灰塵,這一過程中總會有一個灰色區域,在此區域內,人們既可以將一個總和識解為一些小物件的集合,也能將其識解為一個連續的介質。究竟如何識解,完全取決於人們距離石塊的遠近、他們多久更新一次眼鏡甚至取決於他們的個性特點(比如,那些只見樹木不見森林的人)。在那個灰色的區域中,一種語言(或者更準確地說,這種語言過去的使用者)為該語言使用者所說的詞語逐字地分派了一種認知識解的方式。

不僅名詞關注有界性和個體性,動詞也是如此。正如我們在第1章所看到的那樣,像pour(傾瀉)這樣的動詞也要求一個總量,比如,water(水)或者pebble(鵝卵石)。此外,smear(塗上)和streak(加條紋)等動詞適用於物質名詞;而scatter(散射)和collect(收集)等動詞則適用於一批個體。這是因為一個動作的概念取決於它所施加影響的物體的數量和種類,就像eat(吃)與drink(喝)、throw(扔)與scatter(散射)、murder(謀殺)與massacre(屠殺)的用法的區別那樣。生物學家簡·羅斯丹(Jane Rostand)曾經說過:“殺一個人,你是個兇手。殺成千上萬的人,你就成了一個征服者。殺光所有人,那你就是神了。”這種選擇的不同不僅存在於各種不同的語言間,甚至連方言也不例外,如美國英語和英國英語。每次我的英國編輯提出要來酒店collect(接)我時,我都感到驚訝,我感覺我在他眼裡就像是一堆需要被收集起來的殘肢斷臂一般。

心智對物質的這種識解力不僅能在磨削岩石的中間環節中大顯身手,事實上,任何事物都可以從這兩種不同的方面得到識解。我們總是能夠盯著一個杯子(可數),心裡卻在思考它的塑料成分(物質);我們也可以看著冰激凌(物質),心裡卻在思考它可能的形狀,比如,一勺或一根(可數)。許多種類的物質識解都是過去的語言使用者慷慨地以“一詞一識解”的一一對應的方式遺贈給我們的。我們的語言中有butter(黃油,物質)、pat(小塊黃油,可數)、gold(金子,物質)、ingot(錠,可數),我們甚至區分shit(大便,物質)和turd(,可數)——一個遵循語法的禁忌語。

語言使用者們在上述這些語言實例的推動下,要麼將一個物體識解成一個個體,要麼將它識解成連續的物質。有人可能會懷疑,人類這種思考物質的能力是否建立在他們對可數與物質概念間的區別有所掌握的基礎上——一種邏輯學家奎因(W.V.O.Quine)的語言決定論的高級版本。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

為了尋找這個問題的答案,心理學家南希·索亞(Nancy Soja)、蘇珊·凱裡(Susan Carey)以及伊麗莎白·斯皮克設計了這樣一個實驗:他們為兩歲的兒童(兒童在這個年齡並沒有表現出能夠區別可數名詞與物質名詞的跡象)出示一種孩子們不熟悉的物體,例如,銅管三通或粉紅色的發膠。然後通過This is my tulver(這是我的tulver)這樣的句子——一種沒有明確可數性與物質性的句子框架,告訴他們每一種物體的名稱(任意的一個詞,例如tulver)。當孩子們掌握了這些名稱之後,他們再給孩子們出示兩套道具,一套道具的形狀相同但質量不同,另一套的質量相同但形狀不同,然後要求孩子“指向那個tulver”。實驗人員希望觀察到的是:在沒有任何語言線索的幫助下,孩子們是否仍然可以區別地對待被成人識解為物體的東西和被成人識解為物質的東西。

實驗的情況是這樣的:一開始為孩子們出示被成人識解為物體的東西時,例如銅管三通,他們指向了那種形狀相同但物質不同的物體,例如塑料管道三通,但他們卻不指那些物質相同但形狀不同的物體,例如一堆銅焊頭。但為孩子們出示被成人識解為物質的東西時,例如發膠,他們絲毫不考慮形狀便指向相同物質的東西,例如三塗發膠;而不是不同物質、相同形狀的東西,例如弧形的手霜坨。上述實驗結果表明,在瞭解英語是如何區分單個對象和物質之前,孩子們自己就能作出區分,而且還能根據這個區別為它們概括出名稱:有顯著形狀的固體的名稱被用來命名同類物體、任意形狀的非固體的名稱被用來命名同類物質。

索亞等人的研究表明,一種語言不僅不會影響孩子們對物體和物質之間的區別的習得,它對成人識解物質的方式也沒有多少束縛力。語言使用者完全可以通過心智打包物質名詞的所指來對抗語言規則的束縛,例如I’ll have two beers(我要兩個啤酒),或者還可以通過碾磨可數名詞的參照物的方法,例如There was cat all over the driveway(車道上一隻貓屍橫遍野)。此外,人們也會將物質名詞打包進各種範疇,例如,當他們指稱不同的樹木時(橡樹、松樹、紅木)或者乳霜(旁氏、妮維雅、凡士林)。正如我們在第2章中看到的那樣,這種打包和碾磨是有代價的。例如We labeled the bloods(我們標籤了血液),儘管這種說法對醫務人員來說是家常便飯,但對普通人來說,人們會覺得這話聽起來怪怪的;又如,我們用cat(貓肉)的物質名詞用法來指稱貓的肉體,這是對貓作為一個個體的尊嚴的踐踏。但不管怎樣,名詞可以以這種方式被使用的這一事實表明,語言並不能決定語言使用者心智的可及識解。

隱藏在可數與物質區別背後的直覺材料科學(intuitive materials-science)假定,我們的世界中存在著一個培樂多世界,即一個由物質模塑出來的物體世界:rocks(岩石)是由rock(石材)構成的,glasses(玻璃)是由glass(玻璃材料)製成的,beers(啤酒)是由beer(啤酒原料)釀製而成的,cats(貓)是由cat(貓的有機體)構成的,等等。當一個物體不能被識解為一堆原料構成的時候,說明這個心理模型發生了故障。因為電視不是由某個叫電視材料的東西製造而成的,所以我們不能說“壓路機過後,電視機散落一地”。事實上,當一種物質在高倍顯微鏡下被放大到一定程度後,物體和物質的區別也會消失。我們用rice這個詞來指代一杯大米、一粒米,甚至一個碎米粒兒,但當顯微鏡頭被越拉越近的時候,我們最終會發現,一顆大米在我們眼前消失得無影無蹤(大概根本不存在大米分子、原子或者夸克)。假如人類的肉眼能夠看到構成物質的水晶、纖維、細胞、原子的話,那麼我們的祖先也許就不必費心去開發這個可數與物質間的區別了。同種療法(homeopathy)是一種在西方十分盛行的醫術,這種療法的從業者們堅信,當一種物質被高倍稀釋到一定程度時(據化學家的觀點),它的分子微粒就會蕩然無存。當然,人們也許會指責執業醫生們過於看重隱藏在物質名詞背後的物質心理模型。

心智中的這種可數-物質之分並不受限於世界中的物體與物質之間的差別,不僅如此,就連整個物質世界對它也是無可奈何的。它被認為是最好的認知透鏡或認知心態,因為通過它,人們可以將世界上任何一種事物識解為有界的、可數的、無界的、連續介質的。這一點可以在一類顯著的物質名詞中得到驗證,這類名詞的特點是它們與可數名詞的作用相當,即它們可以指稱像椅子和蘋果那樣的有界物質。它們就是物質的上位詞(上義詞),比如,furniture(傢俱)、fruit(水果)、clothing(服裝)、mail(郵件)、toast(土司)、cutlery(餐具)等。它們並不指稱一種具體的物質——椅子和桌子並不是由一些叫作“傢俱”的成分製造的,明信片和書信也不是由被稱為“郵件”的物質印刷出來的——也不能直接指稱它們所代表的個體對象,它們需要專門的分類名詞,正如短語a stick of(一件)傢俱、an article of(一件)衣服以及通用分類詞piece(片)所表達的那樣。

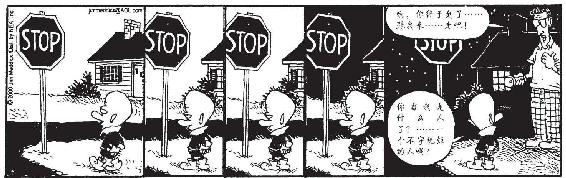

就像漫畫中的丹尼斯將會發現的那樣,a piece of toast(一片吐司)並不真的是“一小塊兒”,但我們需要使用piece作為分類詞,分離出一塊水果、一個傢俱、一片吐司,以便對它們進行區分和統計。就像我們使用分類詞來截取大塊物質那樣,例如,a sheet of paper(一張紙)、a blade of grass(一片草葉)或者a stick of wood(一根木頭)。在英語中,用於指稱物體的物質名詞往往適用於事物的範疇,這些事物範疇儘管在大小和形狀方面是異構的,但它們卻常常整體地受到影響,比如,一輛房車內的傢俱、放在籃子裡的水果、手提箱裡的衣服或者麻布袋裡面的郵件等。但在其他一些語言中,例如漢語,所有名詞都有物質名詞的表現,它們代表著概念本身而不是其分開的部分,其語言使用者可以不用統計它們,或者不用使用分類詞對它們進行複數化,就像短語two tools of hammer(兩把錘子)和three rods of pen(3支鋼筆)那樣。

Dennis—NAS.North America Syndicate.

假如可數名詞和物質名詞可以應用於任何事物,那麼語言為什麼還要為它們如此費盡心機呢?這其中的原因之一是,語言可以使人們在分離、統計以及測量事物的方法上達成一致。設想,如果有人讓你“數數房間裡的所有東西”,你到底該怎麼數?數椅子,還是椅子腿?數顏料,還是數牆?房間本身是不是也應該算上一件呢?看來,除非指定某種計算單位,否則這種數數的任務是毫無意義的,而這種任務只有可數名詞才能勝任。它們被稱為“可數”名詞並非出於偶然。假如你不明確到底使用可數還是物質術語的話,你也同樣無法對數量作出比較。如果莎莉有一塊大石頭,而詹妮有3塊小石頭,那麼她們兩個到底誰的石頭更多些呢?這個問題本身沒有答案,因為它取決於你要問的是“更多的石材”還是“更多塊的石頭”。根據實驗心理學家大衛·班納(David Barner)和傑西·斯內德克(Jesse Snedeker)的實驗,即使是一個4歲的孩子都知道這些問題需要不同的答案。對物質量化方式的不同理解也是我們弄懂下面這幅漫畫幽默的關鍵。

Monty?United Feature Syndicate, Inc.

出於同樣的原因,對“兩個東西是否一模一樣”的最簡單的判斷取決於我們到底對“什麼是相同的”所達成的一致——在“陶瓷材料”上,一個杯子和一堆杯子碎片是“一模一樣”的,儘管它們並不是“一模一樣”的杯子。也就是說,可數與物質之分有助於人們在“到底哪些個體是被心智當作實體進行統計追蹤的、哪些卻只被當作一個範疇的化身”的問題上,取得一致意見。

綜上所述,我們認為可數名詞和物質名詞是人們對事物類型的認知態度,而不是對它們的條件反射。如果這種假設成立的話,那麼在那些根本不是由物質組成的實體上,我們也應該能找到它們被使用的例子。不出所料,我們還真的發現了這樣的例證。事實上,在很多到處充斥著沒有質量或不佔空間的事物的思想領域中,我們都能發現它們幽靈般的身影。舉例來說,我們可以在一連串的建議(物質)中分離出離散的意見(可數)、從小說中出分離出故事、從空間中分離出小孔、從知識中分離出事實、從音樂中分離出歌曲、從睡眠中分離出打盹、從胡話中分離出謊言。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

人類具有的這種能力(即以識解物體與物質的方式識解抽像實體)是不是我們成熟心智(由於廣泛地暴露於抽像可數和物質名詞中)的一個後期成就呢?心理學家保羅·布盧姆(Paul Bloom)的研究表明,這個問題的答案似乎是否定的:在一個3歲兒童身上,這種能力能夠很自然地得到體現。實驗中,實驗人員首先讓孩子們聽一下編鐘互相撞擊的聲音並告訴他們,“它們是feps——這裡的feps(可數名詞)真的好多噢”。然後他們要求孩子們用一根棍和一個鈴make a fep(敲一個fep),這種情況下,孩子們很可能會只敲一下。而當實驗人員告訴孩子們“這是fep——這兒真的有好多fep”(物質名詞),然後要求他們make fep(敲fep),他們很可能會敲擊多次。這個結果與孩子們對“lentils”(扁豆)這類指稱一個物理集合的詞語所作出的反應完全一致——他們對“敲一個fep”和“一顆扁豆”所作出的反應是一致的,而對敲“fep”與“一把扁豆”的反應是一致的。因此我們可以說,在區分可數名詞和物質名詞時,孩子們依據的是它們所指稱的是一個短暫事件還是一個物理對象,我們將會看到,這是隱藏在時間語義學背後的心理敏捷度的一個顯現。此外,一些其他相關實驗表明,兒童還能對其他非離散實體進行統計,其中包括集合物件、耳垂、行動、孔洞以及水坑。

也難怪,既然我們對事物的思考能力植根於我們對物質世界中塊狀物和黏性物質的感知之中,那麼將其應用於思想世界的認識也是理所當然的事情。這就是我們為什麼能夠公然地識別、跟蹤和統計我們的意識內容,無論它們有多麼的空靈。事實上,對無實體物質的量化能力是人類精神生活的一個署名。例如,布朗寧的那首“我該如何愛你?讓我來細數愛你的方式(ways)”、那句著名的諺語“10個猶太人,11種觀點(opinions)”,還有下面這些歌詞:“一定有與情人分手的50種方法(ways)”、“一個人要仰望多少次(times)才能看見青天”、“4件最好與我無緣的事情(things):愛、好奇心、雀斑和懷疑”。當然,還有那個“2001年9月11日上午紐約到底發生了幾起事件(events)”。

空間思維

人們經常將棒球、足球、高爾夫等比賽和性愛比喻成一場“寸土必爭的遊戲”。其實任何涉及空間移動的活動都可以說是一場“寸土必爭的遊戲”,因為僅僅錯失一步或一個轉折點,結果就很可能是生死攸關的。對世界佈局進行評估並引導身體穿行而過是一項相當複雜的任務,我們從未見過自我清空的洗碗機或者自行爬樓梯的吸塵器是如何工作的。然而,我們的感覺運動系統卻能得心應手地完成這項任務。它能自如地引導人們騎自行車、穿針引線、投籃、玩跳格子遊戲等。哈姆雷特曾這樣讚美過人類:“健步如飛,令人欽佩!”

不過,涉及空間語言的問題時,人類似乎就沒那麼敏捷和令人欽佩了。人們常說,一幅畫勝過千言萬語。這是因為,有時僅憑一句口頭描述,人們很難形成心理意象。下面這些例證是我這幾天從報紙上收集來的。

● “建築的第一步是修建一個池式的襯砌,並將30厘米的水注入其中,以此來保護雙塔斷裂的殘柱。”(襯砌到底是在水位的上方還是下方呢?那些殘柱只有30厘米高嗎?那些殘柱是像帳篷柱一樣支撐襯砌呢,還是像帳篷樁一樣穿透襯砌呢?)

● “出於通過控制海灘侵蝕來保護海濱的目的,大部分城鎮海灣的海岸上都已建起了岩石牆。”(它們是平行於岸邊的,還是垂直於海岸的呢?)

● “位於運河之端的那堵鋼牆的中間位置被開了一個12米的通道。”(這堵鋼牆是像閘門那樣橫跨運河,還是像車門那樣位於運河的一側呢?)

● “維修人員顯然把一個增壓控制器的旋鈕放在了不當的位置上,追蹤調查的官員如是說。”(他們到底是移動了旋鈕,還是把它安錯了位置呢?)

● “要想修建一個T型防洪堤,我們首先得將鋼板樁,一種鋼柵欄,夯進堤壩上那些結實的泥土中。然後將鋼筋棍從鋼板樁的頂部穿過,最後倒入混凝土,將鋼板樁頂部封裝起來,防洪堤就搭好了。”(嗯?)

語言上的這種不嚴謹會帶來嚴重的後果。最近好幾起可怕的飛機墜毀事件都是飛行員和空中交通管制員錯誤地理解了飛機位置報告造成的。

人類粗糙歧義的空間語言與他們在宇宙中平穩精確的運動很顯然是不協調的,而這種不協調性的根源就在於人類大腦的特殊設計,即我們的大腦中天生具備多個3-D世界的跟蹤系統。其中一個是個負責感覺運動協調的複雜網絡系統,包括小腦、基底神經節和幾個負責岔開大腦中央溝的環路。該系統主要是一個模擬系統,它能精確地編碼位置,不過在很大程度上,它是意識思想無法觸及的。在視覺腦系統中,存在著一個“什麼”系統,該系統從後沿著大腦的底部向前延伸。它對字母、臉、物體等形狀進行註冊,假如這個系統受到損傷,就可能導致難語症或失認症。例如,有個男患者就曾誤將妻子當帽子(也是神經學家奧利弗·薩克斯[Oliver Sacks]一本著作的書名)。

此外,人類的視覺腦中還有一個“哪裡”的系統,它從大腦後面向上延伸到頭頂。它使人們能夠跟蹤物體的位置,因此該系統的損傷可能會導致所謂的忽略綜合征,比如,患者可能注意不到房間另一側的傢俱、漏掉盤子另一邊的食物或者只刮一側臉上的鬍鬚,等等。就像大腦的其他系統那樣,“什麼”和“哪裡”系統會在大腦的左右兩個半球中得到複製,儘管它們在這兩個半球中所做的事情並不相同。右半球的“哪裡”系統更加擅長評估對等的空間關係,例如,兩個物體是否正好相隔一厘米;左半球的“哪裡”系統則更擅長數字空間關係,例如,兩個物體是否接觸或者一個位於另一個的右側還是左側等。

靈長類動物視覺大腦的這兩個主要分工以英語的疑問代詞來命名並非出於偶然。當然,大腦是先於這兩個代詞出現的。我們之所以會問“什麼”和“哪裡”,是因為我們的大腦生來就是跟蹤事物和地點的。這兩種區別在大多數語言的詞語中都有所表現,語言的詞語中往往會有很多用於命名不同形狀物體的名詞類(它們是左半球“什麼”系統的關鍵)和相對較少一些用於指定路徑和地點的詞類或語素(它們是左半球“哪裡”系統的關鍵)。在英語中,這兩類範疇的差別相當明顯。翻開任何一本圖解詞典你都能發現,英語中的形狀詞數量驚人,大約有1萬之多吧。

Zippy-Bill Griffith, King Features Syndicate.

相比之下,英語中的空間介詞只有80多個:

about(到處)、above(在……之上)、across(在對面)、after(之後)、against(逆向)、along(沿著)、alongside(旁邊)、amid(st)(在旁邊)、among(st)(在中間)、apart(分開)、around(在周圍)、at(在某處)、atop(在頂上)、away(在遠處)、back(在後面)、backward(向後)、be hind(在後面)、below(在下面)、beneath(在下方)、beside(在旁邊)、between(在中間)、beyond(超過)、by(通過)、down(往下)、downstairs(樓下)、downward(向下)、east(向東)、far from(遠離)、forward(向前)、from(從)、here(這兒)、in(在裡面)、in back of(在……後面)、in between(在中間)、in front of(在前面)、in line with(與……一致)、inside(在裡面)、into(到……裡)、in ward(向內)、left(左)、near(靠近)、nearby(在附近)、north(北)、off(離開)、on(在……上面)、on top of(在……頂部)、onto(在……之上)、opposite(在……對面)、out(出去)、outside(外面)、outward(向外)、over(遍於……之上)、past(越過)、right(右)、sideways(一旁)、south(南)、there(那兒)、through(通過)、throughout(遍及)、to(向)、to the left of(在……的左側)、to the right of(在……的右側)、to the side of(在……的旁邊)、together(在一起)、toward(向)、under(在下方)、underneath(在……的下面)、up(向上)、upon(在……之上)、upstairs(樓上)、up ward(向上的)、via(經由)、west(西)、with(和……在一起)、within(在……之內)、without(在……之外)等。

有時空間也會被編碼為名詞,例如,edge(邊緣)和vicinity(鄰近);被編碼為動詞,enter(輸入)、spread(傳播)以及cover(覆蓋)被編碼為後綴,例如,副詞homeward(返航)和Chicago bound(芝加哥方向)的後綴。許多語言對上述這些編碼形式的依賴甚至超過介詞及其等價詞語。在所有這些手段的輔助下,一般來說,語言對位置的劃分要比形狀粗糙得多。

這種不平衡性部分源於形狀幾何與位置幾何固有的差別。具體說明一個形狀可能需要許多信息,因為形狀有許多稜面、隱蔽處和縫隙。但具體說明一個物體相對於另一個物體的心理傾向卻只需要6種信息。從理論上來說,語言完全可以通過由6個音節建構出來的介詞來準確定位任何一個物體對象的位置:通過一個至上而下、從左至右、由遠及近的參考系界定彼此間的距離(如以對數的方式來利用那些被一個通用對像或身體的部位所錨定的標度單位),或者通過繞垂直軸旋轉、繞橫軸旋轉、繞縱軸旋轉來界定彼此的角度(如利用一個旋轉的1/16的角增量)。事實上,哪種語言也做不到這一點。語言描述空間的方式不同於任何已知幾何學,它有時會讓人們對一個物體的處所百思不得其解,使人們彷彿置身雲端、海底或者茫茫黑夜。

語言空間描述的第一種怪現象就是,空間術語往往一詞多義。大多數英語母語者從來不會想到介詞on所指示的空間關係並非只有一種(比如,一個東西放在另一個的頂部;再如,桌上的一本書),而是多種。試想一下:a picture on a wall(牆上的畫)、a ring on a finger(手指上的戒指)、an apple on a branch(樹枝上的蘋果)中的介詞on的不同含義。在這些情況下,就連與英語極其相近的荷蘭語也使用不同的介詞:op替換a book on a table(桌上的書)中的介詞on, aan替換a picture on a wall(牆上的畫)中的on, om替換a ring on a finger(手指上的戒指)中的on。更糟糕的是,像over(在……之上)這樣的介詞,甚至有超過百種的區別用法,其中包括Bridge over troubled water(惡水上的大橋)、The bear went over the mountain(那只熊越過了那座大山)、The plane flew over the mountain(那架飛機飛過了那座山)、Amy lives over the hill(艾米青春已逝)、Barney spread the cloth over the table(巴內把一塊布鋪在桌子上)以及The book fell over(那本書掉了),等等。如果你也曾像理查德·萊德勒在《瘋狂英語》中那樣對人們戀愛時總是head over heels(字面意思:頭在鞋跟的上方,意為神魂顛倒)表示懷疑的話(因為我們的頭總是在我們的鞋跟上方,為什麼不說鞋跟在頭的上方呢),那麼這個問題的答案就是over(越過)不僅能指稱位置,而且還能指稱運動的路徑。比如,The cow jumped over the moon(那頭母牛跳過了月亮),因此那種“神魂顛倒”正是以前空翻的視角描寫的。

這並不是說英語是混亂的,而其他語言卻是明晰的。事實上,世界上有很多語言都不區分on和over使用著同一個術語來表示超級鏈接,有的還不分in和under。但這並不等於說空間如何表述都可以,人類語言往往都有接觸、垂直對齊、附著、包含、接近等諸如此類的術語,就好像什麼地方存在著一個比語言中的介詞更基礎的空間關係認知字母表一樣。因此,當語言將各種空間關係一併放入一個介詞中時,那麼這些關係一定具備一種共同的普遍意義。舉例來說,a book on a table(桌上一本書)中的介詞on(垂直對齊+接觸)與a picture on a wall(牆上一幅畫)中的on(附著)能夠通用的原因大概是因為兩者都涉及一種保持一物與另一物接觸的力量。出於類似的原因,柏柏爾語中的di包攬了“附著”(桌上一本書)和“包含”(盒子裡一件玩具)雙重意思,同樣,這是因為它們共享了一個對像阻礙另一個對象的運動方式,這兩種語言的差異表現在是否依據垂直或包含將障礙物分開。西班牙語則將這3種情況都放進了介詞en。不過,並沒有哪種語言將“垂直”、“對齊”和“包含”放在一個介詞裡,卻將附著排除在外的;或者將“之上”和“圍繞”放在一起,卻將“上面”排除在外的,因為那樣的集合毫無認知意義。

空間語言的另一種缺陷是它的差別是數字性的,確切地說,它通常是二進制的。在許多語言中,最基本的空間區別都是相對於說話者的距離遠近而言的,例如,“這兒”與“那兒”。這種區別是相對的而不是絕對的,就像史蒂芬·列文森所指出的那樣,對一個吊車司機和腦外科醫生來說,Put it there(把它放在那兒)的意義差距是相當大的。世界上絕大多數語言都將說話者周圍的空間分為“這兒”和“那兒”兩個區域。不過,也有一些語言(大約占世界語言的1/4,其中包括西班牙語)對空間採取了3種區分方式:“靠近我”、“遠離我”和“在中間”。當然,還有非常少的一些語言(例如,特林吉特語和育空語)對此採取4種分類方式,它們在前3種區分的基礎上,又增加了一個“非常遠離我”的概念。目前為止,世界上沒有任何一種有空間術語的語言利用實際單位來測量距離。當然,對一個有計數系統的文明社會來說,它們完全可以利用名詞和形容詞來表述距離,例如,5280米。

在世界各地的語言中,最常見的空間差異就是“非此即彼”(either-or):你要麼在家,要麼不在家,就這麼簡單。這並不只是語言採用模糊界切割空間所造成的。語言所關心的許多空間關係在本質上都是定性的,這其中涉及了那些可以被大致稱為拓撲的區別。拓撲學家也被認為是數學家,他們並不能解釋咖啡杯裡的麵包圈究竟發生了什麼變化,因為拓撲學所處理的是定性特徵,例如,接觸、包含、連通和孔洞的屬性。假如世界是由橡皮泥構成的,而且還不會被拉斷,那麼這些特徵就不會改變。在語言中具有拓撲性的編碼概念主要有“接觸”、“包含”和“附著”。格魯喬·馬克思道出了拓撲結構與連續空間關係的根本差別:“要是我把你抱得再緊一些,那我就跑到你身體的另一邊去了。”

空間的連續術語對那些平穩地進入到距離、大小以及形狀之中的量變也視而不見。語言學家萊恩·托爾密注意到,我們使用同一個介詞across來描述一隻螞蟻從手上爬過的經歷和一次環城汽車旅行的回憶。然而螞蟻運動屬於“步進運動”(stepping motion),而且它們是在觀察者上帝般的俯視範圍內完成它們的手掌之旅的;而沿著公路的汽車之旅是要歷經許多天、途經很多地方的,而且只有在記憶中,這些經歷才能被拼湊起來,構成一個完整的情節。儘管這兩種經歷有天壤之別,但我們還是使用同一個介詞來定位它們。事實上,我們在兒童語言中就能看到人類所具有的這種抽像的幾何藝術天賦。作家勞埃德·布朗(Lloyd Brown)曾記述過這樣一些情節。他的小女兒曾經這樣描述兩隻一前一後慢跑的小狗:“看看這些狗跑得真像個小鉤梯(那種長的雲梯消防車,後面帶一個可變換位置的駕駛室)。”還有一次,她向爸爸要一盒蠟筆,她說:“它們看起來像一群觀眾。”(不是那種平放8支蠟筆的扁盒子,而是那種較大的、人字形平台式擺放蠟筆的盒子。)

孩子的這些表現完全是有可能的,因為心智與語言接口的那部分是以圖式化的方式處理物體的,它所依據的就是這些物體在每個三維空間上的伸展方式。在現實中,每一數量單位的物質都是由長度、寬度和厚度構成的,但當人們談及這些數量單位時,他們佯裝有些維度是不存在的。舉個最簡單的例子來說,我們可以像幾何學家那樣將一個點假定為零維度、將一條直線或曲線假定為一維空間、將一個表面假定為二維空間、將一個體積假定為三維空間。不過,通過對維度進行排列組合,我們也可以設想一些更複雜的形狀。一個物體被想像成具有一個或多個主維度,這個(些)維度就是在推理中起決定作用的那個(些)維度,此外還有一個或更多的次維度。一條路、一條河或者一條絲帶被概念化為被一條有界線(即充當一個次維度的寬度)充實的無界線(即充當唯一主維度的長度),這種概念化的結果就是一個表面。一個“層面”或“板面”有兩個用於定義自己的主維度,此外還有一個有界的次維度,即它們的厚度。一段“管子”或一截“橫樑”也只有一個主維度,即長度,此外還有兩個用於定義其橫截面的次維度。

我們的心智也可以專注於一個物體的邊界,就好像它們就是物體的自身那樣。一個幾何學家會說,一個3D體積必須受到一個2D平面的約束;一個表面必須受到一個1D邊緣的約束;一條直線必須受到一個0D點的約束。但人類的心智所看到的比這些要多得多。我們還可以將一個2D的條紋想成一個約束2D的平面,比如,一個盤子或地毯的邊緣,條紋的主維度是1D這一事實足以使它成為一個表面的邊界。同理,一個“端點”被認為只有一個零主維度,而且要利用一個主維度來界限一個物體。“端點”這個詞因此包括了一組在歐幾里得幾何學上完全不同的實體:標界一條直線的0D點、標界一條緞帶的1D邊緣以及標界一段橫樑的2D表面。一段“邊緣”和一個“端點”的工作原理相仿,不同的是它有一個主維度,而不是零個。通常,一段“邊緣”和一個“端點”被認為包括極少的相鄰的線或面。這就是為什麼我們可以剪斷一段絲帶的“端點”或刨去木板的“邊緣”,嚴格地說,這些是幾何學無法做到的。當3D固體的2D邊界被賦予少許附著物,我們將其稱為“外殼”。儘管我們很多人都是通過“麵包”瞭解這個詞的,但我們也用它來指結痂和地殼,卻絲毫不顧及它們在大小、成分、可食性上的本質差異,我們賦予它們的共同思路就是空間幾何學。

當主、次維度的心智官能應用於負空間時(即部分物質被從物體中掏出後留下的空間),我們就有了下列這些與“空無”有關的詞語:缺口、凹槽、凹陷、酒窩、切口、插槽、孔洞、隧道、腔體、中空、彈坑、裂口、內庭、開口、孔口,等等。人們在實物與虛無的物體面前所表現出的這種認知相似性引發了很多悖論及其揭秘。我們在前面已經碰到過“窗”和“門”的一詞多義問題(即它們既可以指開口,也可以指覆蓋物)。令哲學家們煩惱的是,他們不知道該如何把孔洞納入本體論對宇宙間所有物體的分類,一個洞可以是又高又大的,這就說明它應該也是一種物體,但如果它是物體,那就意味著它也應該像普通類型的物質一樣有重量。但是,“沉重的洞”與“快樂的桌子”或者“綠色的理念”一樣,聽起來是荒誕的。令人頭疼的“孔洞”問題——心智中的實體、現實中的虛無,還不只是一個語言學家和哲學家的職業危機,“洞”還可以充當下面兩個腦筋急轉彎的答案。“什麼是放進桶裡卻可以使桶變得更輕的東西?”“你從我這兒取走的東西越多,我長得就越大,猜猜我是什麼?”它們還是許多偏題怪題的出處,舉例來說:“一個寬1.8米、深2.4米、長1.5米的洞裡有多少噸泥土?”(答案:沒有泥土。)“洞”還可以用來製造視覺誤差,就像本書第1章中的那個人面花瓶那樣。此外還有埃捨爾和馬格裡特的藝術品和電影《黃色潛水艇》(Yellow Submarine)的片段“洞穴之海”,在“洞穴之海”中,被賦予了生命的林戈把一個個折疊起來的、黑色橢圓形的洞放進自己的口袋裡,後來,他又將它重新找回,用它給監禁在佩珀軍士孤獨之心俱樂部樂隊的氣泡放氣。“我口袋裡放著個洞!”他提醒自己。再後來就有了唐恩都樂出售的小炸面圈,被異想天開地取名為“甜甜圈洞”。

事實上,心智可以依據坐標軸將形狀看成是圖解式的“團”的想法最初來源於計算神經學家大衛·馬爾(David Marr)提出的一個形狀識別理論。馬爾指出,人們很容易就能認出人物簡筆畫和煙斗通條做的動物或形狀各異的氣球,儘管在像素點的分配上,它們與真實物體有著很大的不同。他提出,實際上我們的心智是以一些“團-軸模型”而非原始圖像來表徵形狀的,因為物體在相對於觀察者運動時,這種模型是穩定的,但那些原始圖像卻遍佈整個運動過程。儘管這種圖解式模型並不是我們識別物體的唯一方式(比如,我們完全可以依據顏色和質地從一個禮物籃中識別出一件襯衫),但它們似乎確實居於視覺、語言和推理的接口處。不僅那些表示形狀的名詞(例如,帶、層、殼、塊、槽等)從煙斗通條、簡筆畫、氣球等世界中得到了定義,而且,我們似乎就是借助於這些術語想像周圍物體的。幾乎沒人會認為,一條線是一個非常非常細的圓柱狀物體,或者CD是一個極小的物體,儘管從本質上講,它們確實如此。實際上,我們將它們分別設想成只有一個和兩個主維度的物體。我們通常也不會將一個湖泊想像成是由一個平頂、銳緣並且有許多構成湖底凹凸形狀的半透明塊狀物組成的。事實上,我們通常會將它想像成一個2D的表面。

這個圖解式的維度不僅影響著我們對物體的識別和將之形象化的方式,而且還會影響到我們對它們進行推理的方式。例如,我們傾向於將一個盒子看成是一個中空的3D容器。在一個經典的問題解決實驗中(心理學本科生必修的實驗),受試者拿到一個紙板火柴、一盒圖釘和一根蠟燭,實驗人員要求他們設法將蠟燭固定在牆上。大多數受試者都被這個任務難住了。由於人們習慣於將一個盒子考慮成容器,因此他們從沒想過可以清空盒子裡面的圖釘,然後把它們釘到牆上,使其充當擺放蠟燭的2D支架。

當談及我們的身體時,這些概念的工作原理則正好相反:我們認為身體是實體而不是容器。人類對身體的這種認知方式引發了許多奇特的直覺,一些對人們的這種常識感到不解的人工智能人員注意到,如果人們的車上有一個包,包裡面放著1升牛奶,人們就會認為,車上有1升牛奶。如果車上坐著一個人,這個人的體內有1升血液,人們就不會認為車上有1升血液。情感研究人員注意到,絕大多數人一想到要喝濺了口水的湯就感到噁心,但卻沒有人會一想到他們喝湯時嘴裡滿是唾液就感到噁心。有這樣一個笑話:一個小女孩正在自家的花園裡填一個坑,一個鄰居透過柵欄友好地問道:“嗨!你在忙什麼呢?”小女孩含淚回答說:“我的金魚死了,我剛剛把它埋了。”鄰居又問:“這麼大個坑埋一條金魚,有點太大了吧?”小女孩一邊夯土,一邊回答說:“那是因為我的小金魚在你家那隻大蠢貓的肚子裡面呢。”

讓我們把話題再拉回到語言上。形狀的這種圖解式模型方式屬於一種幾何學,這種幾何界定了英語以及其他語言中的多數空間術語。舉例來說,一個介詞要想定位一個相對於參考對象的圖形,它就必須對這個圖形的形狀和這個參考對象的形狀進行詳細說明。那些最普通的介詞,比如,in(在……裡面)、on(在……上面)、near(在……附近)和at(在……地點)等,根本不能說明這些圖形是如何定位的,因為它們將這些圖形當成了0D的點或塊。這就是我們在第1章所談及的整體效應的宗旨,在該效應中,一個運動或變化被認為影響著一個實體的整體。回想一下,我們前面曾說過,任何事物都可以在某物的裡面或者上面,無論它是一顆卵石、一支鉛筆還是一個襯墊,而且它指向哪裡都沒關係。與此相反,參考對像則必須有供一個介詞應用的特定幾何形狀,例如,in(在……裡面)需要一個2D或3D的腔體;along(沿著)需要一個1D主軸:一隻小蟲子可以沿著鉛筆爬行,卻不能沿著CD爬行,儘管它可以沿著CD的1D邊緣爬行,就像一條魚游過水或一隻熊穿過樹林那樣;inside(在……之內)則需要一個圍場,而且通常是一個3D的圍場。

空間事物的實際描述既要考慮到這些物體的幾何學又要考慮到空間術語的維度需求。如果你僅僅將湖泊設想成兩個主維度,它雖然具有了幾何意義,但你卻無法在裡面游泳了。萊德勒曾經問過這樣一個問題:為什麼我們可以說某物處於水下或地下,即使它是被水或者地面包圍著,而不是位於它們的下方。這是因為“水”和“地面”被設想成2D表面,而不是3D體積,儘管這是不大現實的。當物體的維度與該物體共同出現在一個短語中時,維度就是限定“觀察視角”的幾何方面。舉例來說,如果說“大盤CD”,那必然意味著它有一個大於平均值的直徑,而不是大於標準的厚度(那就該叫作“厚CD”了);再如,“大湖泊”的意思是超大面積的湖,與深度無關,僅僅幾米寬,但深度卻有1公里的湖泊不能算作大湖。

在第1章中我們已經瞭解到,一旦一個參考物體被分解為棍棒、床單或斑點時,它就需要借助坐標軸來確定方向,以便使那個需要定位的對象能夠相對於它來定位。一種語言對地點和方向進行分配的最常見方法就是在參考對像上添加一個“身體”,並為它指派一個相應的部位術語。這一點可以在英語的普通空間術語中得到驗證,比如,back(背後)、face(面向)和head(頭朝)。而在包含更多人體幾何學的詞語中,例如,眼睛(針眼或風暴之眼)、鼻子(機首)、腳(山腳或桌腿)、口(河口)、頸部、手肘、手指、腹股溝、側腹、屁股以及那個在《蒙蒂》漫畫中令外星人派先生迷惑不解的soft(軟)。

Monty?United Feature Syndicate, Inc.

毫無疑問,身體隱喻肯定不是空間關係詞的唯一來源。我們在第2章中已經看到過不同的語言以及相同語言中的不同術語是如何選擇參照系的了,其中包括一個以萬有引力為基礎的參照系,適用於above(在上方);一個地心參照系,適用於north(在北方);一個物體中心的參照系,適用於the car's right(在那輛汽車的右邊);一個自我中心參照系,適用於behind the pole(在那個桿子的後面)。上面提到的這些參照系是我們的視覺系統利用不同坐標系統捕捉目標的機敏度的產物,就像我們在170頁看到的那個由正方形轉換成菱形的插圖所表現的那樣。

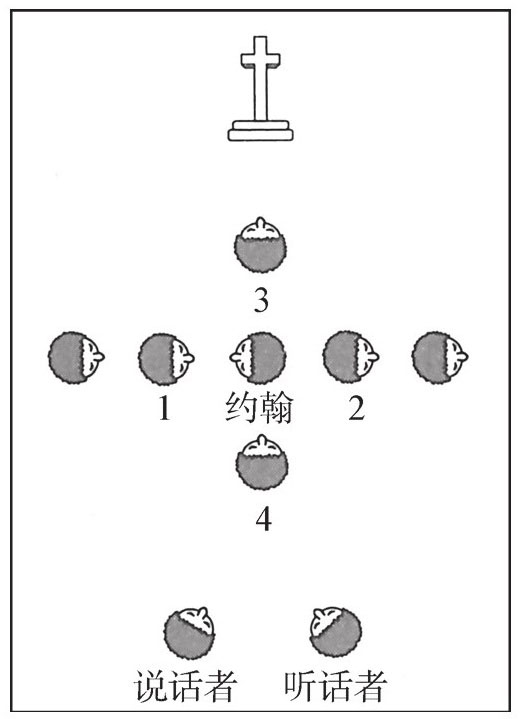

空間描述如此令人困擾的原因之一是,坐標軸定位參考對象的自由方式並不受空間術語的限制。設想一個日光浴者躺在那裡,用膝蓋撐起一本書,一隻蒼蠅落在她的大腿上,如果將地心引力作為參考系,我們可以說那只蒼蠅在她膝蓋的“下方”;如果用她的身體作為參考系,我們卻可以說蒼蠅在她膝蓋的“上方”。實際上,還有比這更糟糕的。托爾密曾建議我們設想一個這樣的場景:在教堂大廳的後面,有兩個人——說話者和聽話者一左一右地站在那裡聊天,另有一群人面向右牆從左向右地排成了一隊。約翰站在那個隊列的中間,他轉過身,面向左側。約翰身體的兩側站著另外兩個人,他們都面朝教堂大廳的正面,其中一個人(3號)離祭壇比約翰近一點兒,另一個人(4號)離入口比約翰近一點兒。圖3-2是這個場景的俯視圖。

現在請問,誰在約翰的前面?左側聊天者如果採用約翰的身體作為參考坐標,他就可以說這個人是1號。如果他採用隊列作為參考坐標,他則可以回答是2號。如果他以教堂和教堂固有的前後方位為參考坐標,他會說是3號。如果他以自己朝向約翰的視線為參考,他就會說是4號。當然,並不是世界上所有語言中的空間術語都像英語的in front of(在……前面)這麼模糊不清,但可以肯定地說,它們都有著各自不相同的模糊方式。

圖3-2 誰在約翰前面?

為什麼人類的日常空間語言會如此糟糕呢?為什麼我們描述空間——無處不在的體驗媒介所使用的術語如此的模稜兩可、數字化、拓撲化、圖解化和相對化呢?就像其他所有涉及語言設計的問題一樣(或別的什麼問題),這個問題的答案同樣還是在於“權衡”的問題上。

回想一下我在前面提出的那個理想的空間詞彙表的假設,我假定介詞可以由6個音節組合出來,每個音節代表一種物體對參考系選擇傾向的自由。這個假設的一個明顯問題就在於,人們往往不喜歡6音節詞,尤其是那些我們必須經常使用的介詞,比如空間介詞。例如,in(在……裡面)和to(朝……方向)在英語中位居10個最高頻詞之首,緊隨其後的是on(在……上面)、at(在……地點)、by(在……附近)和from(從)。

當然,我們可以用一個獨特的短詞來替換每個又長又深奧的多音節詞,但這會增加兒童記憶單詞的數量。即使我們只有7個層次的長度和角度,我們也要記憶10萬之多的單詞,這僅僅是為了掌握語言的空間詞語,更不要說類似門把手、長號、化油器等低頻單詞了。啟蒙時代的各種“完美語言”設計正是基於人們對透明度、精密度、字長與詞量之間的利弊權衡,在《詞與規則》中,我曾說過,現實語言的許多特徵都是因為把這些需求作為一種妥協而出現的。

詞和音節並不是取之不盡用之不竭的,所以只要能節約,語言就會盡可能地節約。造成空間詞語歧義(以及其他歧義)的原因之一就是,在面對面的交談中,多數可能歧義的術語都會變得明朗起來,因為對話雙方分享著共同的語境和相關的知識。不過,在報刊新聞和其他文本中,語言就沒那麼“推心置腹”了,而且它們的受眾也換成了遠在天邊的陌生人。

空間術語還有一種節約的方法。一個物體出現在另一個物體上方的方式可以有很多,但並不是每一種方式都值得加以識別。設想你身處暴風雨中,10步之外有一個巖脊。你向它移動了一步,你還在風雨中。即使再移動一步,仍然無濟於事。不過,只要你繼續前進,總會找到一個能為你遮風擋雨的地方。於是,你繼續朝它走去,最後終於到了那個巖脊。

但是,假如你再繼續往前走,你會重新回到雨中。事實上,在淋雨路段和避雨路段之間,大自然已經為我們建好了一個間斷體(巖脊)。因此,只有在這個間斷體的位置上,我們才會使用under而不是near來描述自己的位置。那句老話“棒球運動就是一場寸土必爭遊戲”背後的道理就是這種模擬距離的數字化效果。類似的諺語還有A miss is as good as a mile(失之毫釐,差之千里)和Close only counts in horseshoes and hand grenades(差之毫釐,失之千里)。

空間術語是在端點上對空間進行量化的,這些端點是因果事件不同結果的分水嶺。就像你用手掌慢慢地捧起一個玻璃球,球體的弧線讓你不再使用on the hand(在你的手上)來形容它的位置,而用in the hand(在你的掌心裡),當你搖晃它時,正是這個弧線或多或少地防止了它滾落到地上。同樣,一根around(繞)在桿兒上的繩子能做到的事情,未必是一根放在桿兒旁邊的繩子(by)所能做到的。有時,人們對介詞這種定性意義的忽視還能帶來悲劇性的後果。

林肯冰池塘獲救的牛頓女子辭世

週日,一名女子踏破薄冰不慎落入水中,長達90分鐘後才被營救上岸,該女子不幸於昨日去世。與此同時,林肯地區的消防部門解釋說,電話報案者與調度員之間的誤解顯然延誤了營救工作的時間……林肯消防部門的長官說,延誤是由混亂造成的,混亂中,救援人員誤以為該女子on the ice(掉在了冰上),而不是through it(在冰下),為了尋找出事地點,救援人員搜遍了整個樹林。

由此可見,一個介詞往往涵蓋著一系列結構,而這些結構在可操縱性、能見度、穩定性以及靜止狀態等方面是相仿的。這種數字化方案比一整套坐標系組還要節約。一個簡單的“出現”或“缺失”的二進制就可以對時間中的因果間斷體進行編碼,而人們卻能從中卻受益匪淺。

這種數字化方案還有一個更大的優勢,那就是除了節約,它還能使其所涵蓋的一種結構的因果力變得非常明確。一個空間的符號一旦在記憶中編碼,就可以直截了當地參與推理運算。舉例來說,為了確定某物是否“被弄濕”,你根本不用根據物體位置數據庫的資料進行幾何計算,只要直接檢查一下under(在……下方)這個符號是“出現”還是“缺失”就可以了。

當然,這並不意味著語言中存在著一種既簡單又理想的空間關係劃分方法,而且,並不是所有的語言都是以同樣的方式劃分空間的。想必這是大自然賦予空間太多可選因果關係的端點造成的,或者是各種語言對可表達度、精密度、字長和詞語量進行權衡的方式差別造成的。不管怎樣,空間關係的量化是普遍存在的,而且,一些重要的因果關係,例如,接觸、附著、對準、垂直、鄰近等,在世界上所有語言的空間詞彙表中都有所體現。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

在我和保羅·布盧姆首次提出空間術語很可能與因果間斷體有關時,我們兩個當時還只是憑藉著自己的直覺。不過最近,這種觀點在肯尼·考文垂(Kenny Coventry)、西蒙·加羅德(Simon Garrod)以及其他人的實驗中均得到了證實。實驗中,他們首先向受試者展示了一組照片,照片中的物體奇怪地擺放著。然後要求受試者對那些用於描寫照片中物體佈局的各種介詞的適切性進行評價。實驗人員發現,人們的直覺不僅對物質的純幾何佈局反應敏感,而且對物體的功能也很敏感。當一個燈泡被插入底座時,人們認為它in(在)燈槽的裡面,因為那樣它才能發光。但如果一個人僅僅將手臂伸進車窗,他就被認為not in(不在)車裡面,因為那樣車並不能載他,甚至不能掩蔽他。雨傘over(在)人頭上的位置就是它能保護人免受雨淋的最佳位置。當我們說一坨牙膏在一個牙刷的上方用above(在……之上)時,它並不是直接位於牙刷質心的上面,而是位於刷毛的上方,這實際是幾何與功能之間的一種折中。

我們看到,用語言表達的空間概念與康德作為經驗矩陣提出的無處不在的、連續的歐幾里得媒介之間存在著極大的差別。語言的空間概念是由數字符號組成的,這些符號將一個對像理想化為木棒、被單和氣泡,它們被坐標系組裝成一個組織縝密的結構。這些符號不僅與物質和空間的範圍一致,而且與支配我們使用容器、緊固件、工具的工作端的力量也是一致的。

不過,這並不等於說,康德對心智擁有一種從真實世界內容中抽像出來的純粹空間概念的主張是錯誤的。只是這種概念是在人類認知階梯的兩端被發現的,它跳過了我們說話和思考的習慣性層面。就這個階梯的底端而言,一種空間媒介將我們固有的視覺和意象官能系統化,就像我們在本章討論心眸中的空間角色時所看到的那樣。就它的頂端而言,作為明確係統的空間知識的一部分,它可以通過學校教育得以傳播,它就是我們所說的幾何學。

時間思維

本傑明·富蘭克林曾經說過:“不要揮霍時間,因為時間是生命的組成元素。”意識在時間中的展現甚至超過了它在空間中的展現。舉例來說,我完全可以想像這樣的情況,即儘管從我的意識中將空間刪除——比如,假想自己漂浮在一個感官剝奪池裡面,雙目失明或肢體癱瘓,而我卻仍然能夠像往常一樣進行思考。但我卻幾乎無法想像,將時間從我的意識中刪除,留下那個最後被固定下來的如同卡住了的汽車喇叭一般的思想,而我卻還能繼續進行思考的情形。對笛卡兒來說,生理與心理的區別就在於此。物質在空間上延伸,而意識則存在於時間中,這個命題就像意識必定會從“我想”過渡到“我是”一樣的肯定。

就像對其他人性方面的斷言那樣,有人主張,一些現存文化中根本不存在時間概念。為了驗證這種觀點的可靠性,語言學家伯納德·科姆裡(Bernard Comire)做了一系列考察,他指出,這些主張是站不住腳的。對於一個來自於無時間概念文化的人來說,既然他不能歸納出人“出生-成長-衰老-死亡”這一發展過程,那麼,假如有一天他遇到了一個從死亡到復活到成人再到青少年,最後回到母親子宮裡的人,他是不會感到驚奇的。毫無疑問,這種由此類瘋子構成的社會根本不存在。在自傳、家譜、歷史以及關於創世及其起源的神話中,無論哪種文化的民族都是按照先生後滅的時間順序來記錄著相關事件的。

不僅如此,人們還能利用自己語言中的詞語和結構對時間進行跟蹤。許多語言都利用“昨天”或“很久以前”等諸如此類的副詞來表達事件排序。世界上大約一半以上的語言還將時間嵌入到語法的時態形式中。按照時間語義學的觀點,即使對那種認為許多民族都將時間理解為循環的觀點,我們也不能過於望文生義。雖然人們意識到日月星辰會鬥轉星移,但這並不能代替人們對那些構成生命大潮的線性事件的序列認識。舉例來說,世界上沒有任何一種語言中會有這樣的時態表達式:“在當下,或者在一個不同循環的相同時間點上。”

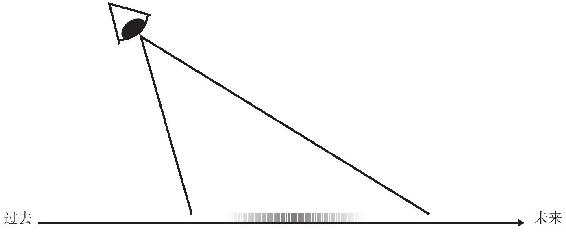

不過,我們對時間概念的直覺與牛頓和康德所設想的永無止境的宇宙流確實是不同的。首先,我們對“現在”的體驗並不是無窮小的瞬間。相反,它包含了一些微小的持續時間段,它相當一個生活的移動窗口,從中我們捕捉到的不只是瞬間的“現在”,而是少許離我最近的過去和同樣少許迫近我們的未來。它也就是威廉·詹姆斯所說的“似是而非的現在”:

那個被人們實際認知的“現在”並不是一把刀刃,它倒更像是一座鞍形的屋頂,它本身有一定的寬度,我們可以坐在上面棲息,從這裡,我們可以從兩個方向觀察時間。構成我們時間感知單位的是一個有頭有尾的時間段,這就好像——它們一個是用於後視的端點,一個是用於前瞻的端點……我們不會首先感知其中的一端,然後再去感知另一端,最後再從相繼的知覺中推斷出一段時間的間隔,事實上,我們似乎將這段時間間隔感知為一個整體,其兩端的端點嵌入這個整體之中。

那麼這個“似是而非的現在”到底有多長時間呢?通過一條法則,神經學家恩斯特·波佩爾(Ernst P?ppel)給出了這個問題的一種答案:“一次生命只有3秒鐘。”這個“間隔”基本上就是一種意向運動所持續的時間,如一次握手的時間;一種精確運動的即時計劃時間,如擊打一個高爾夫球;在一個兩可圖形間進行格式塔轉換所需的時間,如53頁和170頁上的那些圖形;一段我們能夠準確地複製一個間隔跨度的時間;一段未經預演的短期記憶的衰退時間;迅速作出決定的時間,如我們在快速轉換電視頻道時所作出的決定;一句話語、一行詩或一個音樂主題所持續的時間,如貝多芬的第五交響曲的前奏。

時間,至少像語言的語法機制所表達的那樣,與牛頓時間單位的不可衡量性也是不一樣的。一種語言的各種時態將時間的緞帶切分成若干小段,例如,我們前面提到的那個似是而非的現在、永恆的未來、脫口而出那一瞬間之前的宇宙歷史,等等。有些時候,過去和將來還會被再次切分為最近的和遙遠的間隔,類似於“這裡”和“那裡”,或者“遠”和“近”之間的二分法。不過,世界上並沒有哪種語言的語法系統是從某個“固定的起點”來估算時間的(就像專門用語中關於耶穌的傳統誕辰那樣),也沒有哪種語言使用一成不變的數值單位來估算時間,例如,秒或分鐘。出於這些原因,事件在時間上的位置變得高度模糊。例如,格勞喬對一個女主人說的:“我度過了一個非常美妙的夜晚。但不是今晚。”

在表述數字、空間和時間的精確度方面,人類語言表現得出奇相似。利用短語,我們能表達從無窮小到無窮大的任何一個精確的數量,這要歸功於數目短語(362)、方向短語(23號出口右側的第三棟房子)、日期和時間短語(下午7:42、5月17日、1977年)。但假如我們把自己僅僅局限於簡單單詞和復合詞上,那麼這種精確度就會驟然降低到幾十個。就數字而言,有one(一)、two(二)、twelve(十二)、twenty(二十)等幾個詞。或者,在許多語言中,只有one(一)、two(二)和many(許多);就空間而言,只有across(穿過)、along(沿著)等介詞;就時間而言,now(現在)、yesterday(昨天)、long ago(很久以前)等時間副詞。而假如我們僅僅依賴編碼在語法中的區別,那麼這種精確度就會變得更加概要化。舉例來說,在英語中,我們只區分兩種數(單數和複數),大約5種時態(取決於你如何計數),這與許多語言對“這裡”和“那裡”兩個位置的二分法很相仿。

人類語言在表達時間方式上所表現出的這種不精確性與我們對時間的體驗和記憶的不精確性是密切相關的。儘管沒有人會像時態那樣粗糙地將自己的時間體驗分為為數甚少的幾種區別,但我們也絕不會以心智秒錶的方式去體驗時間。

有這麼一個笑話:一個父親要求身為物理學家的兒子解釋一下愛因斯坦的相對論。兒子說:“你看,爸爸,是這樣的。當你坐在一個牙醫的椅子上,一分鐘似乎漫長得像一個小時;但如果是一個漂亮的女孩坐在你的腿上,一個小時短暫得就像一分鐘一樣。”父親對兒子的解釋沉思了片刻,然後說:“那你告訴我,愛因斯坦先生就靠這麼說事兒來謀生的嗎?”

出於對愛因斯坦先生的公正起見,他的理論實際上是這樣說的:時間是相對於慣性坐標系測定的,而不是主觀臆斷的。當然,人類對時間的體驗是主觀的,而且,一段時間間隔的長短快慢取決於人們對它的需求和喜歡的程度。愛因斯坦理論中也確實包括了一個時間心理的對應物,至少它是這樣用語言表述的:時間與空間的深層等效性。

時間和空間之間的相似性顯而易見,這就是為什麼我們通常會在萬年曆、沙漏以及其他計時設備中利用空間概念來表示時間。此外,在日常隱喻中,當空間術語被借用來指稱時間時,其背後的認知相似性也是一覽無餘的。喬治·萊考夫(George Lakoff)和馬克·約翰遜(Mark Johnson)就曾經對這樣一些“概念”隱喻進行過深入的探索,之所以將這類隱喻稱為概念隱喻是因為它們不是由單一的比喻組成,相反,它們是由一組共享一個深層概念的比喻組成的。在時間取向的隱喻中,觀察者所處的位置是現在,他的身後是過去,他的身前是未來。例如,That's all behind us, We’re looking ahead(一切都過去了,我們正展望未來)、She has a great future in front of her(美好的未來就擺在她的面前)。然後一個隱喻性的運動可以以下面兩種方式中的任意一種被添加到此場景中。在運動的時間隱喻中,時間從一個靜態的觀察者面前走過:The time will come when type-writers are obsolete(總有一天打字機會被淘汰)、The time for action has arrived(是採取行動的時候了)、The deadline is approaching(最後期限即將來臨)、The summer is flying by(夏天飛逝而過)。但我們也發現了另一種運動觀察者隱喻,在此類隱喻中,時間的景像是靜止的,而觀察者從時間的面前走過:There's trouble down the road(將來肯定會有麻煩的)、We’re coming up on Christmas(我們馬上就到聖誕節了)、She left at nine o’clock(她9點時離開了)、We passed the deadline(我們錯過了最後期限)、We’re halfway through the semester(我們正在這學期的中期)。萊考夫和約翰遜指出,這兩種隱喻是不相容的,儘管它們都利用空間來表述時間。因此,類似於Let's move the meeting ahead a week(讓我們將會議提前一個星期)等諸如此類的表達式都是有歧義的。例句中,如果ahead(向前)由從觀察者面前走過的時間來界定,那麼它就意味著“使會議提前”,如果ahead由通過時間路徑的觀察者來定義,那麼它則意味著“使會議拖後”。注意這種情況與落在日光浴者大腿上的蒼蠅的平行關係,即蒼蠅既可以被認為在日光浴者膝蓋的上方也可以被認為在其膝蓋的下方。

儘管利用空間來表示時間似乎是一種普遍存在的現象,但時間對準空間的某個維度的方式卻是多樣化的。就英語本身來說,“時間-運動”和“觀察者-運動”的隱喻與作為線性的時間,例如,Old age overtook him(他老了)和作為垂直旋轉時間,例如,Traditions were handed down to them from their ancestors(傳統從他們的祖先那裡傳到了他們這裡)是共存的。漢語中的垂直時間隱喻更為常見一些,在漢語中,早些時候發生的事件為“上”,晚些時候即將發生的事件為“下”,這也許是他們的書寫系統的遺產。在艾瑪語中(一種安第斯山脈的語言),我們前面提到的那個時間取向隱喻被旋轉了180°,於是,“將來”被他們說成在觀察者的身後,而“過去”則被說成在觀察者的身前。儘管這種隱喻的方法看起來有些與眾不同,但後面當我們對將來概念進行考察的時候,我們將會看到,它並沒有表面上看起來那麼怪異。

隱喻並不是人類語言將時間與空間相聯繫的唯一方式。事實上,時間還可以以一種更深層的方式與空間相關聯:即在時態與動詞的語義學層面。之所以說這種等效比隱喻更深層,是因為它不是一個純粹的詞語問題。它是由一個時間、空間和物質的全等識解構成的,而且並沒有連接它們的切實語言線索。

在語法中,時間是以兩種方式進行編碼的。一種大家比較熟悉的編碼方式是“時態”,它可以被認為是一件即時事件或狀態的“位置”。例如,She loves you(她愛你)、She loved you(她愛過你)與She will love you(她會愛上你)之間的區別。另外一種計時方法叫作“體”(我們曾在第1章中遇到過它):體可以被認為是一件即時事件的“形狀”。英語中的體區別swat a fly(拍蒼蠅)、run around(東奔西跑)和draw a circle(畫個圈兒)。體還可以表達與時間有關的第三種信息,即對一個事件的看法。一個事件可以被描述為似乎它正被人們從內部進行觀察(在一件正在展開的事件的深處),例如,She was climbing the tree(她正在爬那棵大樹),或者被描述為似乎它正被人們從外部觀察(作為一個整體加以考慮),例如,She climbed the tree(她爬上了那棵大樹)。體這個詞來自於拉丁語中的to look at(著眼於),它與perspective(觀點)、spectator(旁觀者)和spectacles(眼鏡)相關。

雖然大多數人都聽說過時態,但卻很少有人聽說過體的概念,因為這兩個概念在語言課程和傳統語法中經常被混為一談。事實上,時態與體和時間都有關,而且它們的表達方式也近似,即它們都借助動詞或助動詞。我們將看到一些屈折變化將時態和體混合在一起,這使得人們很難將它們直接區分開來。但從概念上講,它們卻是完全不同的。事實上,它們在理論上是完全獨立的——一個在時間上以特定方式(體)展開的事件,無論它發生在昨天、今天或者明天(時態),都能在時間上展開。值得注意的是,時態和體在空間和物質的領域內各自擁有一個獨特的對應物。我們將會看到,時態的意義(時間的位置)與空間術語的意義相仿,體的意義(即時的形狀和觀點)與表示事情和東西的詞義相仿,也包括複數、邊界和“可數-物質”之分。時態被認為是語法最囉唆的組成部分。在一個叫作《提問語言先生》(Ask Mister Language Person)的欄目中,戴夫·巴裡回答了以下這些問題。

問:Please repeat the statement that Sonda Ward of Nashville, Tenn.,swears she heard made by a man expressing concern to a woman who had been unable to get a ride to a church function.

(請你重複一下田納西州納什維爾的桑達·沃德發誓她聽到了一個男人表達他對一個女人無法搭車去教堂的關心時所說的那句話。)

答:He said:“Estelle, if I’d a knowed you’d a want to went, I’d a seed you’d a got to get to go.”

(他說:“埃斯特爾,我要是知道你想去,我應該知道你想要去的。”)

問:What tense is that, grammatically?

(從語法上來說,那是個什麼時態?)

答:That is your pluperfect consumptive.

(那是對過去完成時動詞的揮霍。)

人們對時態的恐懼心理起源於時態的複雜構成方式,時態不僅可以與動詞、體、副詞相結合,而且它們還可以互相結合。例如,Brian said that if Barbara walked home he would walk home too(布萊恩說,如果芭芭拉步行回家,他也步行回去)。儘管如此,時態的基本意義依舊直截了當。

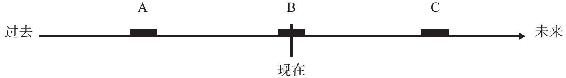

理解時間語言的最佳方式是利用空間概念對它自然地進行描繪。設想一條來自過去的直線,它將通過當前時刻並延伸到未來。我們可以用沿著下面這條直線的幾個片段來描述上述那些情況(即事件或狀態):

在英語中,弄清這3種基本時態是很容易的事情:在圖3-3中,過去時態用於狀況A(說話時刻之前的狀況)、現在時態用於狀況B(與說話時刻相重疊的狀況)、將來時態用於狀況C(說話時刻之後的狀況)。

圖3-3 英語中的三種時態

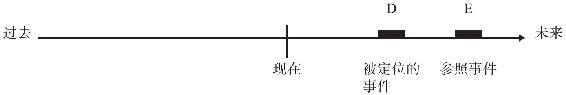

但是對於其他英語時態以及其他語言中的許多時態來說,事情就沒這麼簡單了,我們需要在時間中引入一個第三種時刻:不僅包括你正在談論的那個事件以及你說話的那個時刻(即當下),而且還要包括一個“參考時間”:即一個在交談中被識別出的、對敘事中的人物來說是發生在“現在”的事件。通常情況下,對於說話者來說,這個對於事件中人物的“現在”也是“現在”,但是,有時這兩種“現在”並不總是相同的。舉例來說,如果今天是星期五,我正給你講莎莉在週一時所做的一些事,那麼對於莎莉來說,週一就是“現在”——參考時間,儘管它不再是我的“現在”。因此,我們可以圍繞下面這兩個問題對時態進行界定。

事件到底發生在參考時間之前、之後還是同時?

參考時間到底發生在說話時刻之前、之後還是同時?

借助這兩個問題——一些語言允許有兩個或兩個以上的參考時間,還有一些語言區分“之前”、“很久之前”、“之後”、“很久之後”,根據科姆裡的研究,這兩個問題的答案能夠捕捉到任何一種語言中的任何一種時態的含義(大概連我們上面提到的那種過去完成時動詞的揮霍也不例外)。

在英語中,對於過去時態、現在時態和將來時態來說,這個參考時間並不起任何作用,不過,就其他兩種時態的定義而言,它卻是不可或缺的。過去完成時——She had written the letter(她已經寫完了那封信)——適用於圖3-4中的狀況E。

圖3-4 過去完成時

這個時態意味著,在故事敘述中的寫信這個事件,D,即被定位的事件(Event being located)發生在“現在”,E,即參照事件(Reference event)之前,它發生在講述者說這句話的時刻之前。當我們要明確地甄別參與者時,這一點變得更加清晰:Francesca had already written the fateful letter(被定位的事件)when the count knocked on the door(參考事件,即在過去,當伯爵敲門的時候,弗朗西絲卡已經寫完了那封決定命運的信)。將來完成時——Francesca will have written the letter(弗朗西絲卡即將寫完這封信),除了那個參考事件被位於當下時刻稍後一些以外,其他情況與此類似(見圖3-5)。

圖3-5 將來完成時

我在前面提到過,時態(時間的位置)與介詞和其他空間術語(空間的位置)所起的作用是一樣的。時態僅僅相對於一個參考點來定位一種狀況(說話或一個參考事件的時刻),而不像時鐘和日曆那樣在固定的坐標上定位。它雖關注方向(前或後),但卻忽略絕對距離(日、小時、秒)。不僅如此,它通常還忽略被定位的那個事情的內部組成成分,權當它們是一個“點”或一個沒有可視內部組成的難以名狀的“團”。

不過請注意,無論是在現實還是心智中,時間與空間都不完全是一回事,正是這種差異導致了時態和空間在一些術語上的差異。最顯而易見的是,時間是一維的,所以時態術語遠比空間術語少。而且由於時間的這種一維度性,使得當下時刻(“現在”)可以無須繞路而直接介入過去和未來之間,這就不可避免地將時間切分為兩個非連續的區域。因此,與空間不同,就空間而言,我們使用諸如“那裡”、“遠”、“遠離”指稱除“這裡”以外的全部空間,但卻沒有一種語言的時態是用來指稱除了“現在”以外的全部時間的,即用一個單一的標記將過去和未來一攬懷中。不過,英語中確實有一個反例,但它只是一個詞,而不是時態:then(那時)既可以指稱過去也可以指稱未來,例如,She saw him then(她那時見到了他)、She will see him then(到那時她就能見到他了)。

時間和空間的另一個本質區別是,時間的兩個方向是截然不同的。過去時不僅是固定的,而且是不能改變的(除非在《回到未來》[Back to the Future]那樣的科幻小說中),而將來時只是一個純粹的可能性,它可以因為我們對當下的選擇不同而改變。在世界上許多只有過去時和非過去時(其中包括現在時和將來時)雙向區分的時間語言中,我們都可以觀察到這種直觀形而上學的影子。世界上有許多語言根本不在時態體系中表達將來時,但它們會在實際上已經發生的事件或正在發生的事件與假定的、泛型的或未來的事件區分中表達將來時。我們前面提到的那種過去在先而未來在後的艾馬拉語隱喻的基礎,正是源自於形而上學和認識論對過去與未來的區分。過去是指已經發生過的並且是可知的,彷彿它就在你的眼前,而未來只是一個可爭取的空位,它是不可預測的,它彷彿存在於人們的視域之外。

就連英語的將來時也很特別,與其他時態相比,英語中的將來時態有著自己獨特的身份。它並不是像其他時態那樣,以一個動詞的屈折形式存在,相反,它是通過情態助動詞will來表達的。因為將要發生的事情與必然發生的、可能發生的、應該發生的、計劃發生的事情是概念相關的,因此,這種將來時與此類詞語共享句法的現象並非偶然,此類動詞包括:表達必然性的詞語must(必須);表達可能性的詞語can(可能)、may(可以)、might(也許);表達道義責任的詞語should(應該)、ought to(應該)。用於將來時態和表示決心的表達式中動詞will本身就是歧義的。例如,Sharks or no sharks, I will swim to Alcatraz(無論有沒有鯊魚,我都將/決心游到惡魔島),此外,出現在free will(自由意志)、strong-willed(固執的)以及to will something to happen(願意讓某事發生)中的will的同音異義詞也是有歧義的。這種歧義在另一種將來時態的標記語going to(將要)或者gonna(將要)中也可以觀察到。這似乎暗示著語言是對各民族人民主宰自己未來的民族精神的一種肯定,你也許懷疑這只是一些野心家的心態、能人的志氣或是那些洋溢著盎格魯文化的新教倫理的產物。事實並不是這樣的:就像英語那樣,在來自於世界不同文化的所有語言中,將來時態的標記無一例外地衍生於意志動詞或者運動動詞。

這種意志和未來的含混不清還表現在,將來時態用於自我行為和他人行為的方式是不同的。除了集權獨裁者外,一個人對自己不久將來的所作所為所能作出的決定要比他對別人所能作出的決定更可靠,所以在第一人稱、第二人稱和第三人稱中,打包進一個未來助動詞中的意願和預測都是不同的。根據許多語言專家的觀點,在符合語法的英語中,第一人稱將來時的助動詞是shall,而第二人稱和第三人稱的則是will。如果將它們交換使用,你所表達的是一個意圖聲明,而不是一個真正的將來時態。因此,I will drown, no one shall save me(我決意要溺水而死,誰也別來救我)是一個自殺者的挑釁性宣言;而I shall drown, no one will save me(我馬上就要淹死了,沒人會來救我的)則是一個注定不幸的人對自己的命運的可憐預測。我懷疑這種區別是某個英國人在上個世紀作出來的。溫斯頓·丘吉爾在說下面這句話時,顯得相當果斷:We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills;we shall never surrender.(我們要在海灘戰鬥,我們要在陸地戰鬥,我們要在田野上、大街上戰鬥,我們要在崇山峻嶺中戰鬥,我們決不投降。)但有一個事實是不可否定的,那就是,世界上的許多語言都是利用可能性和決心的概念來模糊將來時態的。這也解釋了宗科·哈里斯(Zonker Harris)在動畫片《杜尼斯伯裡》(Doonesbury)中的一個難題。

Doonesbury?2002 G.B.Trudeau.Reprinted with permission of Universal Press Syndicate.All rights reserved.

將來時態常常被空姐和高檔餐廳裡的服務員用來表示禮貌。這種時態給人一種不排除任何可能性的假象,就好像在塵埃落定之前,聽話者的許可在每一個環節中都將得到爭取一樣。正如我們將在第7章中看到的那樣,這只是世界語言中的一種常見的禮貌策略:佯裝給聽話者選擇的權利。

儘管英語母語者可以毫不費力地使用時態系統,但它卻常常令成年英語學習者感到困惑。在為本章所做研究的過程中,我在一篇意大利語言學家所著的論文中發現了這樣一個句子:It may be useful to step back and get a more general picture of what goes on.(退一步並對到底出了什麼問題有個全面的瞭解,這也許是很有益處的。)沒有哪個英語母語者會用what goes on寫句子;我們只會說what is going on(到底出了什麼問題)。但為什麼會這樣呢?答案就是,英語有兩種現在時態——一般現在時和現在進行時,但它們不能交換使用。它們的區別是由語言用於編碼時間的第二種方式“體”所造成的。

讓我們來回顧一下,我在前面曾經說過,體是關於一個事件的形狀,是某人對它的看法。這裡我所說的“形狀”是指一個行為是如何在時間上展開的。語言學家根據動詞的“時間基調”,將它們進行了歸類,每個類型被稱為一個“Aktionsart”,即德語“行為類型”的意思。其中最深層的劃分是在什麼也沒有改變的“靜態”之間進行的劃分。例如,knowing the answer(知道答案)或being in Michigan(正在密歇根),此外還有在某事發生的“事件”之間的劃分。事件又分為那些可以無限期地繼續下去的事件,例如,running around(四處奔波),或者brushing your hair(梳頭髮)以及以一個端點告終的事件,例如,winning a race(贏得比賽的勝利)或drawing a circle(畫一個圈)。有一個端點的事件被稱為“終結”(telic),來自希臘語“telos”,意為“終點”,這個詞與“teleology”(目的論)有關。例如,drawing a circle(畫個圈)的行為在畫完了圓圈的時候就結束了。據稱,麗茲·伯頓(Lizzie Borden)用斧頭砍了她媽媽40下。如果真是這樣的話,她在砍下某一斧致使其母親喪生的那個時刻起(一個終結事件),她就已經殺了她的母親。

動詞分類的另一個標準是根據它們所描寫的事件是在時間上延伸的,例如,running(跑),或者drawing a circle(畫一個圈);還是即刻的,例如,winning a race(贏得比賽的勝利),或者swatting a fly(打蒼蠅)。當然,只有超人才能不費一分一秒就能完成一個動作;其他常人則必須首先舉起蒼蠅拍、打下去、打在蒼蠅身上,等等。但如果事件處於似是而非的現在,它便可以被認為是即刻的。語言學家有時稱這樣的事件為momentaneous(轉折點),這是一個流行於17世紀的可愛的名詞。

為了讓大家感受到這一切,我們還是將時間形象化地描寫為一條直線,這對我們來說是很有幫助的。下面讓我們用圖3-6來描述一個缺乏固定邊界的事件,例如,running around(四處奔波),但卻是一個邊界模糊事件。

圖3-6 邊界模糊事件

這就是一次所謂的“行動”,即一個持續性的(在時間上持續的)事件,而且是一個非終結性的事件(它缺少一個固有的端點)。現在我們可以用一個點來表示一個即刻的事件,例如,swatting a fly(打蒼蠅,見圖3-7)。

圖3-7 完結動詞

一個終結事件沒有固定的開始,但根據定義,當施事者引發了那個預期的改變時,它會有一個終止的時刻(見圖3-8)。

圖3-8 瞬間實現動詞

我們可以用兩種方法來描述一個終結事件:一是利用一個既包括發展又包括高潮的持續性動詞來描述它,比如,drawing a circle(畫個圈);二是利用一個瞄準高潮的即刻動詞來描述,例如,winning the race(贏得比賽的勝利)、reaching the top(登上頂峰)或者arriving(抵達)。令人困惑的是,語言學家把這兩種方法分別叫作“完結動詞”(accomplishments)和“即刻動詞”(achievements)。我永遠也記不住哪個是哪個,所以我將後者改稱為“瞬間實現動詞”(culminations)。英語中還有一些“迭代動詞”(iterative verbs),例如,pound a nail(釘釘子,見圖3-9)。

圖3-9 迭代動詞

還有一些“狀態起始動詞”(inception of states),例如,sit down(坐下,見圖3-10)。與sit(坐)相反,sit指的是一次行動。

圖3-10 狀態起始動詞

我們可以從我們的朋友外星人派先生的問話中看出狀態起始動詞與即刻動詞之間的區別。派先生對英語的過度字面化的理解闡明了語義的許多微妙差別。

Monty?United Feature Syndicate, Inc.

我曾提到過,行動類型動詞的一個顯著的特徵就是,它們被等同於物體和物質,就好像事件都是從某種時間原料中被擠壓出來似的。正如我們能夠在物質領域中觀察到有界物體(例如,杯子)和無界物質(例如,塑料)那樣,在時間領域中,我們能夠觀察到有界的完結行為,例如,draw a circle(畫個圈)和無界的行為,例如,jog(慢跑);正如在物質領域中我們有用於命名同種聚合物(泥)的物質詞以及命名由個體組成的聚合物的複數物質詞(鵝卵石)那樣,這裡我們有命名同種行為的持續動詞,例如,slide(滑動)以及命名一系列行為的迭代動詞,例如,pound(搗爛)、beat(敲擊)和rock(搖動)。以同樣的方法,大量的形狀名詞,如pediment(搗爛)、cornice(搗爛)、frieze(搗爛)等則被還原為一條有許多線、板和難以名狀的團等構成的基本構架;還是以同樣的方法,我們將大量的行為動詞,如drumming(擊鼓)、piping(用管道輸送)、leaping(跳出)等還原為基本的瞬間和持續動詞。不同的是,時間是一維的,所以,可供我們假設事件的構架“形狀”要比現實生活中的“形狀”少得多,因此我們的行動類動詞也比形狀類型要少得多。儘管如此,即使是一個一維形狀也能被賦予一個零維度的端點。對於萊德勒的不解:“為什麼夜晚明明是‘白天過後’(after light)可人們卻偏偏要叫它‘黑天過後’(after dark)呢?”我覺得這個問題的答案就是,dark(黑天)可以指稱黑暗拉開序幕的那一瞬間。這也同樣可以完美地回答萊德勒的另一個問題,即為什麼我們說某物在“水下”或“地下”,在這種情況下,一個用於指稱三維固體的詞語也可以被用於指稱其二維邊界。

我們為什麼要如此認真地觀察這一行為類型呢?這是因為它們在語言和推理中扮演著很重要的角色。行為類型決定著人們能夠從一個句子中得出的邏輯結論,因為一個命題的真值取決於它所指稱的那個時間擴展。如果說Ivan is running(伊凡正在跑步,屬未終結性行為),我們可以得出結論,即伊凡跑了,但如果說Ivan is drawing a circle(伊凡正在畫一個圈,屬終結性行為),我們則不能得出“伊凡畫了個圈”這樣的結論——他也許在中途被打斷了。請再次注意物質和物體的相似度問題——半份蘋果醬仍然是蘋果醬,但半匹馬則不再是馬了。

行為類型還會對動詞與顯性時間表達式相互配合的方式產生影響。你可以說He jogged for an hour(他慢跑了一小時),但卻不能說He swatted a fly for an hour(他打一隻蒼蠅用了一小時),因為for an hour(長達一小時)這個短語給一個事件強加了一個端點。它適用於像running(跑)這樣的動詞,因為此類動詞既能在時間上延伸,其邊界還可以被打破,不過,它卻不能適用於swatting a fly(打蒼蠅)這類即刻事件。不僅如此,甚至He crossed the street for a minute(他過了一分鐘的馬路)或者She wrote a paper for an hour(她寫了一小時的論文)聽起來都有些怪怪的,因為這些終結性的成就(過馬路、寫論文)已經被它們的即刻事件所限界了,它們不能再接受第二個端點。而in an hour(在一小時以內)這樣的短語則恰好相反:它們通過從其終點向後測量的方式強加給事件一個“起點”邊界。你可以cross the street in a minute(在一分鐘內過馬路)或者write a paper in an hour(在一小時內寫論文),但你卻不能jog in an hour(在一小時內慢跑)。除了採用“從現在開始一個小時”這個含義,因為jog(慢跑)沒有端點,你也不能swat a fly in an hour(在一小時內拍一隻蒼蠅),因為swat(擊打)缺少一個可以測量的、有界的、持續性的行為。大門樂隊(The Doors)的那首歌曲裡有這樣一句歌詞,“愛我兩次”(Love Me Two Times),乍聽起來,它有些令人費解,因為時間短語x times(幾次)僅適用於事件動詞而不適用於靜態動作,而loving someone(愛某人)恰恰是一種靜態動作。當然,歌者是希望我們將這個動詞理解為做愛的委婉語,這樣它就不僅是一種行為,而且還是一種完成(有時以不止一種方式完成)。

事實上,類似in an hour(一小時內)和for an hour(長達一小時)這樣的時間短語是人類心智系統的組成部分,在該系統中,各種時間延展被動態地分離、測量、切段,它們就像希臘神話中主宰凡人生命的命運三女神那樣主宰著我們的心智系統。它們是名詞系統中那個心智包裝機的時間版本,這個名詞系統能夠將物質轉化進物體,就像當你點a beer(1個/杯啤酒)或者把three coffees(3個/杯咖啡)帶走那樣。事件的另一種包裝方法要借助英語的小品詞,比如,out(向外)、up(向上)和off(離開),這些小品詞提供了一個指向無止境行動的頂點,這就像僅僅搖動某物(shaking)和揮舞起來(shaking it up)之間的區別一樣。搖動某物意味著在某物的狀態發生改變之前一直搖晃它,這種搖晃有時是隱喻性的,就像貓王埃爾維斯·普雷斯利(Elvis Presley)坦承自己被震撼了(All Shook Up)那樣。無論外星人派先生那可愛的書獃子氣還是萊德勒先生過人的聰明睿智都在警醒我們這樣一個事實:許多空間意義小品詞,例如,up(向上)、down(向下)和out(向外),都可以用於某種體的意義,以此來結束一次行動。

為什麼slow down(放慢速度)和slow up(慢下來)的意思是相同的呢?……我們不得不驚歎一種語言所特有的瘋狂,當一所房子被burns down(燒燬)的時候,它卻可以burn up(燒掉);你通過filling it out(填寫)來fill in(填)一個表格。英語是由人發明的,而不是由計算機發明的……這就是為什麼當星星out(出現)的時候,它們可以被看到,而當燈out(熄滅)的時候,它們就看不見了,這也是為什麼,當我wind up(上緊發條)我的鐘錶,它便開始工作了,而當我wind up(結束)這首詩時,它就到此結束了。

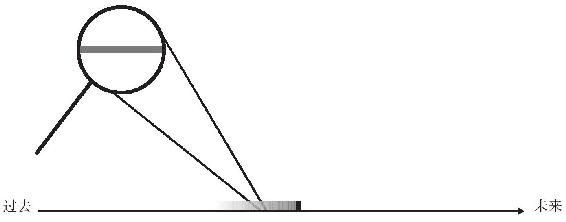

語言還有另一個更強大的負責打包持續性行動或磨削終結性事件的設備:體的第二個方面——觀察點。實際上,就更近地觀察一個事件的內部成分而言,“聚焦”這種說法比磨削或打包之類的比喻更加栩栩如生一些,在觀察一個事件的內部成分時,聚焦可以將該事件的邊界排除在觀察者的視野之外,或者將其“後退”,這樣可以使得包括任何模糊界限在內的整個事件縮成一個斑點。第一種情況稱為“未完成體”(imperfective),如圖3-11所示。

圖3-11 未完成體

第二種情況稱為“完成體”(perfective),如圖3-12所示。

為什麼叫perfective(完成體)呢?因為perfect(完美的)還有complete(完成)的意思,它不僅僅指“無瑕疵的”,就像在短語perfectly useless(完全無用)、a perfect nuisance(十足的討厭鬼)以及音樂術語perfect fifth(完全五度)和數學概念perfect square(完全平方)中那樣。出於上述原因,perfective便成為用來表達一種將整個事件都考慮進來的觀察點的最佳詞選。

圖3-12 完成體

英語在現在進行體中有一個未完成的體,例如,Lisa is running(麗莎正在跑著),與一般現在時Lisa runs(麗莎跑)對照。進行體聚焦於組成有界事件的行動的一部分,把它變成一個無界的行動,這就好比人們可以在心智中聚焦於一個塑料杯子的材質,將其想像成一種物質,而無須將杯子磨削成塑料材質的碎屑。所以,儘管Lisa drove home, but she never got there(麗莎驅車回了家,但她一直沒到家)的說法是不能接受的,但你卻可以說Lisa was driving home, but she never got there(麗莎那時正在驅車回家,但她卻一直沒能到家)——driving(駕駛)的後綴-ing所聚焦的是她開車回家這個行動的一部分,並且從人的視野中排除了這個端點。未完成體通常被用在敘事中,為一個事件做好鋪墊(描述這個事件發生的場景,像它常常被使用的那樣),而過去時和現在時則是用來推動故事情節發展的,就像在Lisa was driving home when suddenly a spaceship landed on the roof of her car(當一艘宇宙飛船突然降落在麗莎的車頂棚上時,她正驅車在回家的路上)中那樣。與許多其他語言不同(比如俄語),英語語法中沒有標誌完成體的後綴。不過我們可以在語境中將此類動詞解釋成完成體,就像我們說After Sarah jogged, she took a shower(薩拉慢跑之後洗了個澡)那樣。慢跑這個行動通常是沒有邊界的,現在它被當成了一個完成的事件,這彷彿是從一個遙遠的有利點上所作出的判斷。

目前為止,除了一種叫作完成時的時態,例如,I have eaten(我已經吃完了)以外,我們已經對英語的全部時態做了介紹。令人困惑的是,完成時與完成體並不是一回事。實際上,完成時並不是一種真正的時態,它是一個時態和體的結合體。它所表示的是,某事目前處於一種由一個過去行動而導致的一種狀態或狀況下(見圖3-13)。

圖3-13 完成時

例如,I have eaten(我吃完了)這句話表明,某人現在處於飽腹的狀態,他無須再吃什麼了,而I ate(我吃了)則只能描寫發生在過去任何時間的一個敘述中的事件。與終結動詞所規定的那種狀態不同,完成時所隱含的狀態必須在上下文中才能得到解釋——它是任何一種現在被認為有意義的行動後果的特徵。這就是為什麼當有人說I have spoken(我已經說過)或者I have arrived(我已經抵達)時,我們會覺得他的語氣有些肆無忌憚,這種說法遠不如I spoke(我說過)或者I arrived(我到了)謙虛得體。下面是《綠野仙蹤》(Wizard of Oz)中的一段話:“不要惹怒偉大的、威力無比的奧茲!我說了(I said),明天再來吧!哦!偉大的奧茲已經說了(has spoken)!哦!不要理窗簾後面的那個人!偉大的、威力無比的奧茲已經說了(has spoken)!”

理論上,時態和體本應該是完全獨立的。這是因為,一個事件的時間基調以及人們觀察它的有利點是不應該對它所處的時間位置有任何影響的,這就像對一個物體的形狀來說,無論你放大或是縮小它,它的空間位置是不會發生任何變化的。不過現實生活中,事實並不總是這樣。這是因為現實生活與人們的想像從來都不是完全吻合的,發生在世界上的真實事件與人們的話語之間的關係絕對不是清晰透徹的。正因如此,人們對時態的解釋並不是基於動詞的(並不是每個動詞的現在時解釋都是相同的),它取決於動詞的行動類型。舉例來說,在描述一種當前狀態時,你必須使用一般現在時態,例如,He knows the answer(他知道答案)、He wants a drink(他想喝水),而不能說*He is knowing the answer(他正在知道答案)、*He is wanting a drink(他正在想喝水)。但當描寫一個目前的行動或者完結行為的時候,你就不得不使用進行體了,例如,He is jogging(他正在慢跑)、He is crossing the street(他正在穿過街道),而不是*He jogs(他慢跑)、*He crosses the street(他穿過街道)。或者前面那位意大利語言學家的那句get a general picture of*what goes on(對到底出了什麼問題有個全面的瞭解)。這想必是因為,對於本身已經是狀態的動詞來說,例如,know(知道)和want(想要)等,那種表示將一種行為變成一種狀態的進行體是多此一舉的。不過,對於那些被默認為完成體但卻需要為現在時刻敞開大門以便讓這個行動的一部分介入的行動和完結行為來說,進行體卻是一個先決條件。現在時態根本就不適合即刻事件的描述,He swats a fly(他打蒼蠅)和He is swatting a fly(他正在打蒼蠅)聽起來都有些怪。這是因為,一個“點狀的事件”不可能正好就發生在人們對它進行描述的那個時刻。而進行體實際上將一個即刻事件變成了一個迭代事件,如The light is flashing(燈光正在閃爍)意味著燈光重複地閃爍著。而The light flashed意味著燈光只閃了一次。就是這種複雜性,令外國語言學習者百思不得其解。

就一般現在時而言,它為語言使用者們提供了兩種不同的使用方式。一種方式是在一個不間斷的敘事中使用。這種情況適合於體育報道所使用的時態,例如,Lafleur skates down the ice……He shoots……He scores!(拉夫勒溜向冰球門……射門……得分了!)當敘述的參考點不是此刻而是過去的某一時刻,我們有“歷史性的現在”,在這個時間中,作家試圖將讀者身臨其境地帶入到故事發展的中間環節。例如,Genevieve lies awake in bed.A floorboard creaks……(吉納維夫清醒地躺在床上,地板發出吱吱的響聲……)。歷史性現在時也常常被用在笑話的時間設置中,例如,A guy walks into a bar with a duck on his head……(一個頭上頂只鴨子的傢伙走進了一家酒吧……)。雖然歷史性現在時給聽眾造成的現場錯覺感可以作為一種不錯的敘事策略,但它也會給人帶來一種被操縱的感覺。最近就有一位加拿大專欄作家公開抱怨稱,加拿大廣播新聞節目過度地使用了現在時態,比如UN forces open fire on protesters(聯合國部隊對抗議者開火)中的現在時就有問題。該節目負責人向他解釋說,這個節目的宗旨是要比《晚間的新聞旗艦節目》聽起來“少分析、少反思”,但卻要有“更多動態、更多熱點”。

一般現在時的另一種用法是它可以被用於描寫習慣性的行動,例如Sarah jogs every day(莎拉每天慢跑),或者類屬性的行動,例如,Beavers build dams(海狸修建水壩),這裡描寫的是句中主語的一種習性。一種習性是可以隨著時間的延伸而延續下去的,因此在現在時刻,它可以說是有效的,即使當你說這些話的時候,莎拉正在工作或者世界上所有的海狸都在睡懶覺。

親愛的讀者,現在你應該已經完全可以理解下面這段人類歷史上意義最重大的關於時態和體的辯論了:

問題:Mr.President, I want to go into a new subject area……[Your]counsel is fully aware that Ms.Lewinsky……has an affidavit, which they were in possession of, saying that there was absolutely no sex of any kind in any manner, shape or form with President Clinton.That statement was made by your attorney in front of Judge Susan Webber Wright.

(總統先生,我想進入一個新主題。[您的]律師完全清楚萊溫斯基女士那兒……有一份宣誓書,經確認,宣誓書上說,與克林頓總統絕對沒有發生過任何方式、形狀或形式的性行為。這是您的律師在法官蘇珊·韋伯·賴特面前所做的聲明。)

克林頓:That's correct.

(是這樣的。)

問題:That statement is a completely false statement.Whether or not[your attorney]knew of your relationship with Ms.Lewinsky, the statement that there was no sex of any kind in any manner, shape or form with President Clinton was an utterly false statement.Is that correct?

(這個聲明完全不符合事實。無論[您的律師]是否知道你與萊溫斯基女士的關係,但那句“與克林頓總統絕對沒有發生過任何方式、形狀或形式的性行為”的聲明是完全錯誤的。你同意我的說法嗎?)

克林頓:It depends upon what the meaning of the word“is”is.If“is”means is and never has been, that's one thing.If it means there is none, that was a completely true statement.

(這取決於聲明中is這個詞的詞義到底是什麼。如果is意味著“現在”[is]和“從來都沒有”[never has been],這是一回事。但如果它意味著“今後絕不會再有”[none],那它就是一個完全正確的聲明了。)

1998年8月,克林頓總統把這份臭名昭著的宣誓書(自此它被永遠留在了巴特利特的名言選中)提交給了由特別檢察官肯尼斯·斯塔爾選定的大陪審團。當年早些時候,保拉·瓊斯訴訟克林頓總統對手下莫妮卡·萊溫斯基實施性騷擾,而在克林頓提交這份宣誓書時,斯塔爾正在對克林頓在此期間的法庭證詞的真實性以及它是否阻礙了司法公正等事宜進行調查。克林頓的律師在書面證詞中曾申明,克林頓和萊溫斯基之間“絕對沒有任何形式的性行為”(there is absolutely no sex of any kind)。在這份證詞中,克林頓確認這份聲明中包含著一個現在時態的動詞is,而他們的風流韻事實際上在作出這一聲明的那個時刻已經過去了,所以該聲明是真實的。請注意,克林頓是如何正確區分了現在時is和完成時has been的,完成時暗示著在此聲明作出前某種持續狀態的存在,但不是聲明之後。那個持懷疑態度的檢察官繼續問道:

問題:I just want to make sure I understand you correctly.Do you mean today that because you were not engaging in sexual activity with Ms.Lewinsky during the deposition that the statement Mr.Bennett made might be literally true?

(我只是想確定我對你的理解是正確的。你今天的意思是說,因為你在宣誓作證期間沒有再次與萊溫斯基女士發生過性行為,所以班尼特先生的聲明就是正確的嗎?)

克林頓:No, sir.I mean that at the time of the deposition……that was well beyond any point of improper contact between me and Ms.Lewinsky.So that anyone generally speaking in the present tense saying that was not an improper relationship would be telling the truth if that person said there was not, in the present tense—the present tense encompassing many months.That's what I meant by that……I wasn't trying to give you a cute answer to that.

(不是這樣的,先生。我是說在我宣誓作證的那個時間……它遠遠地超過了我與萊溫斯基女士之間的不正當接觸的任何時間點。所以,任何用現在時態來泛泛地說不存在一種不正當關係的人所說的話都是真話[如果那個人用現在時態來說過去沒有]——現在時態包括許多個月。這就是我說那話的意思……我並不是在設法狡辯。)

在這個時態語義學的測試中,克林頓得了滿分。正如我們所看到的,除了體育賽事報道的正在進行的敘事以外,英語現在時態主要適用於指稱由一種習性或習慣而界定的狀態,而不是一個特定的事件。在動詞is被用在克林頓的宣誓書裡時,克林頓和萊溫斯基已經分手了,而且他們也不太可能再發生性行為了,所以這裡的習性或者傾向已經不再起任何作用。誠然,終止一個由行為傾向定義的持續性的、未完成的狀態本身是模糊的(就像一個聚合物的邊界,例如,礫石或者鵝卵石)。對於一個即將成為吸煙是曾經的習慣的人來說,在最後一根煙吸完之後要經過多長時間才能理直氣壯地說“我不吸煙”(I don't smoke)呢?

至於克林頓是否給了一個“詭辯的答覆”的問題,這正是語義學和語用學領域。正如我們將在第7章中看到的,聽者假設說話者在傳達與他們想要瞭解的事實相關的信息,以便他們能夠猜測出那些模糊表達式的含義。這一點只有在對話雙方所採取的態度是合作的、而且雙方的意圖保持一致的情況下才是有效的,但假如對話雙方是對手(就像在一個法律調查中那樣),情況就完全不同了。正如克林頓所說:“我寫這份證詞的目的是想要誠實,但不見得有幫助。”假如律師想瞭解的是克林頓是否“曾經”與萊溫斯基有染,那麼這個問題就變成了克林頓在法律上對這個問題的此種縝密回答是不是正當的問題(根據其語義學),或者成了一個關於一個宣誓是否恪守了它所應該恪守的“完整的真相”的問題(根據其語用學)。針對上述問題,斯塔爾的報告所給出的結論是後者,報告中,斯塔爾援引了克林頓關於is的含義的證詞,並將其作為克林頓試圖妨礙司法公正和欺騙美國人民的5個實例之一。美國眾議院對斯塔爾的報告表示贊同,並於1998年12月舉行了彈劾克林頓總統的投票。不過,對此,美國參議院則表示了強烈的反對,參議院於1999年2月舉行了克林頓無罪的投票。不管怎麼說,克林頓總統首次發起了一場總統因為概念語義細節而陷入麻煩的新潮流,就像我們在前面所提到的有關喬治·布什以及動詞to learn(獲悉)的情況那樣。

時間語義學與空間語義學還有最後一種平行關係,這一平行關係證明了康德的那個組織我們知識抽像框架的甄別方案。就像空間語言不僅要由物體幾何學來定義,而且還要由人們使用它們的方式來界定那樣,時間語言不僅要根據事件是如何按照時鐘爆發和結束的來定義,而且還要根據參與者的目標和權勢來定義。這些行動類型最初是亞里士多德勾勒出來的,而且它們完全符合亞里士多德所提出的那個理論,即每起事件都有其形式、物質、施事者以及一個它所服務的目標。假如亞里士多德知道除了行動的時間形狀概念外,4種主要的行動類型中的任何一種類型,即狀態類(state)、行動類(activity)、瞬間實現行為類(culmination)和完結行為類(accomplishment)都會悄然進入到人類意志的一個概念中的話,那麼他是不會感到有什麼值得驚奇的。

一種狀態不僅要由改變的缺省值來界定,而且還要由設身於自願控制域之外的因素來定義。一般來說,你不能persuade(說服)或force(強迫)某人知道答案,或者deliberately(故意)談論某人或carefully(小心地)知道答案;你也不能對人這樣發號施令說Know the answer(知道這個答案)。這種狀態性與非自願性在我們的語言中的耦合所反映的是一種我們道德責任歸屬概念中的更深層次的耦合。因為我們將狀態識解為非自願性的,所以我們往往不會堅持認為人們對它們應該負什麼刑事上的責任,至少在經過認真考察之後是不會的。因此,美國最高法院於1962年裁定,立法機關可以宣佈“使用”或“出售”毒品非法,但卻不能宣佈對毒品“上癮”的行為不合法。另一次法院裁定認為,對在公共場所喝醉酒的人定罪也是不公正的(這起案件牽涉到一個在家裡喝醉了的人被警察拖到了一條公共街區),儘管人們仍然可以因為某人在公共場所喝醉酒或醉酒後出現在公共場所而起訴他。不過有一種情況是例外的,那就是擁有麻醉劑的犯罪,因為擁有確實是一種狀態。很多人認為這樣的法律是不公平的,這也許並不是什麼巧合。

非自願性也是一種將完結行為推向高潮的瞬間實現行為,比如,winning a race(贏一場比賽)、finding a diamond(發現一塊鑽石)、reaching Boston(抵達波士頓)、noticing a painting(注意到一幅油畫)。這些動詞與表示施力的副詞,如He deliberately won the race(他故意贏得了比賽);表示啟動一次行動的動詞,如I persuaded him to notice the painting(我勸他去注意那幅畫);或者祈使語氣,如Find a diamond(發現一塊鑽石)的搭配不協調。一旦其中某個活動一經開啟,決定它高潮到來的時刻就是這個世界而不是某個人的意願。

與此相反,行動類和完結行為類一般被認為是自願性的。出於這個原因,完結行為類動詞,比如,baking a cake(烤蛋糕)和hiding a key(藏鑰匙),既可以用於祈使句,也可以伴隨像deliberately(故意地)和carefully(小心地)這樣的自主副詞。事實上,對於一個完結行為來說,將其推向高潮的動力就是決定了那個事件參與者的目標,例如,“致使一幅畫存在”是drawing a picture(畫一幅圖畫)的動因,而“致使身處街道的另一側”是crossing the street(穿過街道)的動因。和其他語言問題一樣,這個問題不只是一個語法細節問題,而是我們道德意識的基本原則問題。由於犯罪不僅需要一個壞行為,而且還需要一種犯罪心理,所以犯罪行為是由行動類或完結行為類動詞來加以識別的:to kill(殺人)、to steal(偷竊)、to rape(強姦)、to bribe(賄賂),等等。如果一個完結性事件尚未完成,例如,一個被警察制止的可能的扼殺者,那麼我們只能用犯罪未遂來指控他了。而且因為一種瞬間實現的行為被識解為非自願性的(它是由世界而不是由某人的意圖來決定的),所以當一個由完結行為類動詞定義的預期變化與實際發生的變化間出現脫節的時候,人們常常搞不清楚哪個犯罪才是被實施的犯罪。法學院裡,師生們常常會花許多時間來論證下面一些情況的處理辦法,比如,如果一個人刺傷一個他誤以為是沉睡中的敵人的屍體。再比如,在距案發地約5分鐘路程內的地方有個醫院,如果受害者因為搶救及時而倖免於難,這個射手就可以被指控謀殺未遂;而如果受害者在醫院醫治無效死亡,這個射手就可以被指控犯了謀殺罪,這種指控是否合理。

綜上所述,正如空間語言並不訴求一個毫無意義的坐標系那樣,時間語言也不訴求一個自由運轉的時鐘。空間是參照人類所設想的物體以及它們被賦予的用途來估算的,而時間則是參照人類所設想的行動以及它們的能力和意圖來估算的。正如時間和空間之於語言和思想的重要性,將時空作為人類經驗賴以實現的宇宙媒介加以有意識地甄別,同樣是對早期近代科學和數學所取得的成就的進一步完善和提升。

因果關係思維

休謨指出,因果關係給我們的直覺是,它是“宇宙的黏合劑”。我們每天都在不斷地利用因果直覺去體會世界上正在發生的事情以及我們用於處理這些事情的方法。例如,因為窗戶濕了,所以一定下雨了;如果我穿雨衣了,那我的衣服就不會被弄濕。當這些直覺不靈驗時,我們知道要麼是我們在做夢,要麼是在夢遊仙境,要麼就是陷入到其他什麼空想之中了。我們指望我們的科學能夠成為我們探索因果關係的一種更理性、更嚴謹的版本,作為甄別地震誘因、太陽系佈局或者人類本身的物種起源的最好方法。正因如此,一旦我們經過仔細觀察卻發現這個“黏合劑”幾乎與波士頓隧道所使用的原料一樣劣質時,我們便會感到侷促不安。你越仔細思考因果關係就越感覺它沒有道理,以至於一些哲學家甚至建議現代科學應該遠離對它們的研究。然而,由於因果關係深深地根植於我們的語言和思想,包括我們的道德意識,因此沒有任何關於人類之謎的解釋能夠迴避對我們的因果直覺是如何與宇宙的因果結構相聯繫的問題的思考。正是出於這個原因,休謨的《人性論》(Treatise of Human Nature)一書開啟了人們對因果關係理解的新紀元。

困擾休謨的是(以及後來的康德從他的教條主義的睡夢中醒悟過來時),人們如何證明對未經觀察事件的推理的合法性問題——我們是否能將一個像“如果你掉了什麼東西,它就會下落;我掉了一個玻璃杯,所以這個玻璃杯就會下落”這樣的推論的確定程度提升到就像對我們所習慣的邏輯思想和數學推理那樣的高度,例如,“如果一個三角形的兩條邊相等,那麼它的兩個角也相等;這個三角形有兩條邊相等,所以它有兩個角是相等的”。對此問題,休謨得出的結論是,我們永遠也做不到這一點,儘管我們對這個玻璃杯會下落的預測並不是不合理的。儘管因果直覺並未授予我們對它的完全確信性,但它仍是人類心理的一個相對易於駕馭的部分。我們對因果直覺的不確定性主要來自於一個可悲的事實,即我們心底裡的因果直覺只不過是一些由經驗標記的期待而已,而且,只有在我們的宇宙是有法可依的條件下,這些期待才能夠得到滿足,但是,“宇宙是合法的”的命題卻是一個我們永遠也不能證實的無理性的假設。下面是休謨對人們為什麼會認為一個檯球的運動是另一個檯球運動所致的解釋:

假如一個人,例如,亞當,被創造出來並被賦予了旺盛的理解力,但他卻沒有任何生活經驗,那麼他將永遠無法推斷出一個球的運動是由另一個球的運動的衝擊所導致的……對於亞當來說(如果他不是受到啟發),他必須體驗過這兩個球互相衝擊後產生的效應。他必須幾經觀察這樣的情況,即當一個球撞到另一個球時,總是另一個球獲得運動。如果他對這種情況有過足夠多的觀察,那麼每當他看到一個球滾向另一個球時,他就會毫不猶豫地得出這樣的結論,即第二個球將獲得運動。而且他的理解將領先於他的視力,並得出一個與他過去的經驗完全相符的結論。

由此可見,所有有關因果的推理都是建立在經驗的基礎之上的,而所有來自經驗的推理又都建立在自然過程是一成不變、始終如一的假設的基礎之上的。在對人們能否證明因果性歸因的合法性問題的論證過程中,休謨提出了一個關於因果關係心理的即興理論,這個理論被稱為“恆常連接”:我們的因果直覺只不過是一種預期而已,因此如果一些事情在過去接二連三地發生過多次,那麼我們會預期這種情況在未來將繼續下去。這種情況與當鈴聲敲響時,狗習慣於預期餵食的情況,或者鴿子在預期食物的情況下學會用嘴啄鍵子的情況並沒有什麼本質上的差別。

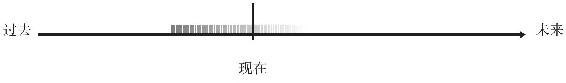

讓我們回頭再來看看本章開頭的兩個鬧鈴相繼響起的成因問題。那個鬧鈴故事恰恰對休謨的這一理論提出了質疑。事實上,人們完全清楚(即使他們不總是應用)這樣一個道理,即恆常連接並不等於因果關係。公雞啼鳴並不會導致日出;雷鳴並不會引起森林火災;而打印機上的脈衝光也不會使打印機突然吐出一個文檔來。它們充其量也只能被認為是一些“附帶現象”:真正因果關係的副產品而已。

我之所以將休謨的這一理論稱為“即興論”,是因為休謨本人並沒有始終如一地信奉它。他在總結中所引證的一個“因果關係”的例子——當我們想到兒子,我們傾向於把注意力轉移到他的父親身上。事實上,這是個不能更具破壞性的反例了。我們當然不認為兒子是父親的先決條件,情況恰好相反。但是根據恆常連接理論,原因會將人們的注意力轉移到結果上。更糟的是,我們不是一定要事先無數次地體驗父子形影不離的場面才能理解父子之間的聯繫,因為即使是最溺愛孩子的父親也不會整天黏著他的兒子。人們還可以通過閒談、家譜或者當今流行的DNA測試來推斷出一個父親和兒子之間的血緣關係。即使在最優越的環境中,一個滿9個月的嬰兒也必須介入到那個被認為是原因的父親事件和被認為是結果的子女事件當中。而且在這段時間裡,即使父親有可能會拋棄他的家庭,或者不幸離世,他仍是那個應該為這一切負責的父親。

休謨無疑也察覺到了這個問題,因為他在下面這段話裡擴展了他的觀點(同樣即興地):“我們可以把原因定義為一個物體被另一個物體緊隨其後,所有類似於第一個的物體被類似於第二個物體的物體緊隨其後。或者換句話說,假如沒有第一個物體,第二個物體則根本不可能存在。”但這最後一個句子,非但沒能用另一種說法表達出恆常連接的含義,相反卻表達出了一種完全不同的想法。事實上,在許多其他方面,恆常連接不失為一個好見解,因為它成功地排除了附帶現象所帶來的尷尬。即使第一個鬧鐘的鈴聲沒響,第二個鬧鐘的鈴聲也會響,因此並不是第一個鬧鐘的鈴聲導致第二個鬧鐘的鈴聲的響起。同樣,如果打印機上的燈燒壞了,頁面仍然會被印刷出來,所以燈光並沒有導致印刷。不僅如此,恆常連接還成功地納入了一些在時間上是分離的或者間接瞭解到的因果情況。假如從來沒有過父親,那麼兒子也不可能存在,所以在某種意義上,父親是兒子的一個成因。

這個因果關係的反事實理論——“A導致B”意味著“如果不是因為A, B就不可能發生”,可以說是對恆常連接理論的一種改進。但你對它思考得越多,它就會變得越陌生。“將”和“如果不是因為”指的到底是什麼呢?在一個虛構的世界中,我們應該如何判斷什麼是正確的或者什麼是錯誤的呢?人的生命只有一次,但世界卻以某種特定的而不是什麼其他方式存在著。它並沒有配備重新啟動按鈕,讓我們換個方式來看看究竟會發生什麼。我們知道人們所說的下面這些話並沒有實質性的意義,它們不過是那句猶太諺語“如果我祖母有睪丸,她就是我祖父了”的優雅版本而已,例如,“假如希望能變成駿馬,那叫花子也就有坐騎了”、“我祖母要是裝上了車輪,她就是一輛有軌電車”。伍迪·艾倫的名言更是如此,“我一生唯一的遺憾就是我不是別人”。

許多哲學家試圖訴求“可能世界”來設法搞清楚反事實陳述的情況。這個可能世界並不是小綠人居住的外星球,它是事態邏輯一致的狀態:宇宙在不違反邏輯規律的情況下的不同展現方式。說“A導致B”就意味著“如果A沒有發生,B也就不會發生”,它反過來意味著,“存在著一些沒有發生A的可能世界,在這些可能的世界中,B也不可能發生”。

不幸的是,這樣還是不足以給因果關係在反事實思想中找到一個根據。假如在虛構的可能世界中,我們可以無拘無束地自由想像,那麼任何結果都有可能出現,即使它們並沒有假定的成因:你需要做的就是虛構一些可能導致它的其他情況。火柴燃燒是劃火柴引起的嗎?是,在這個世界以及許多可能世界中,如果你不劃火柴,這根火柴就不會燃燒。但是假如有一個世界,一個房間突然升溫到了232℃,在沒人劃火柴的情況下,火柴自己就點燃了,那麼這又是一種什麼情況呢?這類可能世界的存在是否就迫使我們得出結論說,“在我們的世界中,劃火柴並不能引起火柴燃燒”的結論呢?

為了堅守住這個好想法,即因果關係取決於反事實,而反事實反過來又可以被可能世界界定,哲學家們建議可能世界可以根據其與現實世界的相似性或接近性進行調整。“今早我穿的是藍襪子而不是黑襪子”的可能世界比起其他可能世界,如“我生來是個女性”的可能世界、“第三次世界大戰爆發”的可能世界、“大氣由甲烷和氨而不是氮和氧組成”的可能世界等,更接近真實世界一些。再回到因果關係的問題上,我們可以說,劃火柴引起火柴燃燒,因為在最接近我們的可能世界中,如果不劃火柴,火柴就不會燃燒。當然,在這些世界裡,房間的溫度是正常的室溫而不是232℃。

你可能會問,哲學家們為什麼要花這麼多心思在這些或近或遠的可能世界上,而不直截了當地說“其他條件相同的情況下”或“在其他因素均未改變的情況下”呢?這是因為其他因素從來都不是“從未改變”的:你不可能只做一件事。讓我們來考慮一下“紐約在科羅拉多州”這個可能世界。紐約市在密西西比河以西嗎?或者科羅拉多在大西洋海岸嗎?我們對一個可能世界的描述遺落了這個重要的事實,對其並未詳細說明。人類的言語是很吝嗇的,所以任何一個可能世界的描述都將避而不提那些由於人類語言所導致的變化的關鍵事實。有這麼一個故事,有人曾問赫魯曉夫這樣一個問題,1963年遭暗殺的人如果不是美國總統約翰·肯尼迪而是他的話,那麼這個世界會有怎樣的不同。赫魯曉夫回答說:“首先,亞里士多德·奧納西斯不可能和我的遺孀結婚。”這個笑話是合理的,因為不存在什麼“其他條件相同的情況下”或“在其他因素均未改變的情況下”排除了“亞里士多德·奧納西斯娶了一個超級大國遇刺領導人的遺孀”的可能性。還有一個笑話,這個笑話在1993年曾盛傳一時,笑話說的是,一次克林頓夫婦在驅車經過希拉裡的家鄉時,希拉裡看到了她過去的一個男朋友正在加油站工作著。克林頓說:“如果你當初沒有嫁給我,你可能會成為加油站工人的妻子。”希拉裡回答說:“如果我當初沒有嫁給你,那當總統的就該是他了。”“最接近的可能世界”這一概念的目的是為了挑出幫助我們挑選出事態的相關狀態來搞清楚這些反設事實,之所以要挑出事態的相關狀態,是因為為了適應這個唯一發生了變化的前提,這個相關狀態只需要對現實世界做最少的附加改變。我不確信這樣做真的能解決問題,但它確實讓我們感覺好些。

將“A導致B”定義為“B沒有發生在那些A沒有發生的最接近我們的可能世界裡”,這是一個很大的思想改進,它意味著“當A發生時,B也發生了”。它符合我們通過實驗操控來區分因果關係和相互關聯的科學實踐。例如,如果咖啡飲用者被發現更易發作心臟病的話,那麼這是否就意味著喝咖啡會導致心臟病呢?事實並非如此,因為相關性並不能證明因果關係的存在。也許這些咖啡飲用者同時還有不愛運動、吸煙、吃油膩食物等不良傾向,而這其中的一個或幾個因素才是誘發心臟病的真正原因,喝咖啡不過是一種附帶現象而已。要想證明咖啡是誘發心臟病的真正原因,就必須要證明“在人們不喝咖啡的最接近的可能世界裡幾乎沒有人突發心臟病”是事實。那麼怎樣才能證明它是真的呢?很簡單:製造這樣一個可能世界——把人群樣本隨機地分成兩組,讓一組放棄喝咖啡而另外一組繼續享受他們的咖啡。如果在這個可能世界裡,第一組人的心臟由此變得更加健康了,那麼我們就有資格說咖啡就是心臟病的成因了。

儘管在當代哲學和法學中,反事實理論(與哲學家大衛·劉易斯[David Lewis]相關)被認為是對因果關係的最精緻的分析,但它也同樣存在著很多問題。只要一個結果牽涉到一系列條件,總會有一個問題冒出來。劃火柴是火柴燃燒的必要條件,但火柴的乾燥度、氧氣的參與、避風等其他條件也同樣必要。在所有接近我們的可能世界中,那裡火柴是濕的、房間裡充滿了二氧化碳或火柴在室外,在這些條件下,火柴都是無法燃燒的。儘管如此,如果有人要我們來甄別這根火柴燃燒的原因,我們只會選擇劃火柴這個行為,而不會選擇諸如氧氣的參與、火柴的乾燥度或者牆壁和屋頂的存在等條件。出於同樣的原因,我們不會考慮結婚是不是寡居的原因,或者盜竊珠寶是警察將它們找回的原因,儘管在上述各種情況中,沒有前面事件的發生,後面的事件肯定是不會發生的。

人們莫名其妙地將其中一個必要條件識別出來,以此作為一個事件的原因,同時卻將其他條件作為該事件發生的動因和輔助因素,即使這些條件與那個被識別出的原因是一樣不可或缺的。這些必要條件間的區別並不在於物理事件間的連接或它們所遵循的規律,而在於與某些其他事態的隱性對比(類似的可能世界,如果你喜歡這個術語),而這些事態就是隱藏在我們思想背後的現狀合理的替代物。由於氧氣幾乎總是存在於我們的周圍,因此我們往往不會將它的存在看成是導致火柴燃燒的一個原因。但相比於不劃火柴,人們劃火柴的機會要少得多,而且人們會覺得,劃火柴的需求在任何時候都取決於自己的意願,所以我們將火柴燃燒的原因歸功給了劃火柴這個行為。如果改變了這個對比集,那麼你也就改變了那個原因。舉例來說,假如某種焊接通常需要在無氧室裡完成,但是有那麼一天,無氧室突然洩漏並引起了一場火災,在這種情況下,我們很顯然會將氧氣的參與作為火災的直接原因。1967年的火災造成3名“阿波羅號”宇航員不幸遇難,人們將這場火災的直接原因歸咎於太空艙裡的純氧,正是這些充滿太空艙中的氧氣使一個小小的火花最終匯成了一場大災難。同理,假如一個女人決定嫁給一個行將死去的男人,對於這種情況,我們也許就可以讓結婚成為寡居的一個直接原因了(一種由安娜·尼克·史密斯[Anna Nicole Smith]創造的歸因,她於1994年,也就是89歲的石油大亨霍華德·馬歇爾[Howard Marshall]臨終的前一年,嫁給了他)。將一個必要條件標籤為“原因”意味著我們需要甄別出一個我們覺得很容易與眾不同的因素,或者一個可以控制的或將來可能控制的因素。

一個與反事實理論有關的問題是,因果關係具有可傳遞性:如果A引發B,B引發C,那麼A引發C。例如,如果吸煙引發癌症,癌症引發死亡,那麼吸煙就會引發死亡。但必要條件(即反事實推論背後的條件)則是不可傳遞的。“假如肯尼迪沒有當總統,他就不會遇害”,這種說法似乎是合理的。同樣,“如果肯尼迪沒有遇害,他會再次當選總統”,這種說法似乎也是合理的。但如果說“假如肯尼迪沒當上總統的話,那麼他將會被改選”,這種說法就有悖於常理了。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

這個理論存在的另一個問題是被稱為搶先權的問題。兩個刺客在一次公共集會上合夥刺殺同一個獨裁者。他們達成協議,誰先瞄準誰就先射擊,屆時另外一個刺客將混入人群。如果1號刺客一槍擊斃了那個獨裁者,那麼很顯然,他的行為就是導致獨裁者死亡的原因。現在的問題是,假如1號刺客沒開槍,那麼這個獨裁者就不會死,這種情況卻不是真的,因為如果1號刺客沒開槍,那麼2號刺客就會擊斃那個獨裁者。不出所料,在實驗心理學家芭芭拉·斯佩爾曼(Barbara Spellman)所做的實驗中,當受試者被問及這種情況時,他們認為兩個刺客都是造成那個獨裁者死亡的原因。

讓我們再來看一個來自法律學者利奧·卡茨的例子:亨利計劃徒步穿越沙漠。打算殺死亨利的阿方斯把毒藥倒入了他的水壺。加頓斯也想殺死亨利,但他並不知道阿方斯對亨利所做的這些事情。他用刀刺破了亨利的水壺,結果,亨利在沙漠中乾渴而死。現在的問題是,到底誰是造成了亨利死亡的真兇呢?阿方斯、加頓斯還是他們兩個人,又或者兩個人都不是呢?很顯然,亨利的死亡是由於某人造成的,大多數人認為真正的兇手是加頓斯,或者是他們兩個人。但遺憾的是,按照反事實理論的預測,他們應該認為“這兩個人都不是真兇”。

反事實理論存在的最後一個問題就是那個所謂的“超定”問題了,有時也稱“多重充分原因”。下面讓我們來考慮一下這樣一種情況:一個行刑隊同時瞄準一個死囚,即使第1個射手並沒有射擊,那個囚犯也是會死的,所以根據反事實理論,並不是他的射擊導致了那個囚犯的死亡。不過,這種情況同樣也適合於第2個、第3個、第4個、第5個射手等。如果這樣的話,那麼囚犯的死亡與他們中的任何一個人都沒有關係了,但這實在有點兒太不可思議了。

所有這些問題中的一個共性問題是,我們的世界並不同於以線性方式串聯起來的多米諾骨牌,一起事件只能引起另一起事件,也就是說,每起事件都是由唯一的另一起事件所導致的。我們的世界是一個“糾結模式”中縱橫交叉的因果組織。休謨這兩個因果關係理論(恆常連接論和反事實論)的窘境可以用圖3-14中這組扇入(fan in)、扇出(fan out)或循環(loop around)的網絡關係圖來形象地說明。

圖3-14 因果關係圖

解決因果關係這種網狀性的方案之一是一種被稱為因果貝葉斯網絡(Causal Bayes Networks)的人工智能技術。它們以托馬斯·貝葉斯(Thomas Bayes)命名,貝葉斯的齊名定理展示了如何從來自事前的合理性以及引起某些症狀備受關注的可能性中對某種條件的中選概率進行計算。首先,模型師要挑選出一組變量(如,咖啡的飲量、運動量、心臟病的出現,等等),然後在原因與其結果之間畫上箭頭,並為每個箭頭標上一個代表因果影響強度的數字(即在假定一個原因存在的條件下,它所導致的這個結果的可能性的增大或減小)。箭頭出現在哪種扇面模式或循環模型是必然的,但沒必要確定給定結果的“那個”原因。有了這個圖表在手,再加上那些變量(比如,一個人喝了多少杯咖啡)的影響強度的測量值,一台計算機就可以通過一些算法來預測一個給定原因的結果了(如,增大心臟病的風險),或者反過來,給定一個典型的結果,它就可以預測出一個原因出現的可能性概率。舉例來說,借助因果貝葉斯網絡,你可以從鄰居家自動報警器傳來的警鳴聲中猜測出他家可能被非法闖入了,但如果你還注意到了一隻貓在屋裡跳來跳去,那麼你就會放下正要撥通911的報警電話。在調用因果貝葉斯網絡之前,你首先需要對它進行設置,設置可以從一些有關變量及其關係的初始假設開始。所謂變量間的關係指的是一組實驗干預(比如,禁止人們喝咖啡然後看看他們的健康發生了什麼變化等)或一組關於這些變量在一個大數據集中是如何相互關聯的測量值。

因果貝葉斯網絡是一種從關於因果間相互關聯的信息中推理出因與果的最理想的方法,而且人們某些方面的表現已經證實了該網絡的理念,比如,那個貓與自動報警的場景。不過,它只能算是電腦版的休謨而已。它把因果推理看成是由一個巨大的關係集合體所驅動的行為,而對其中各種變量所代表的內容是什麼,或者世界上存在著哪些允許這些變量的現實參照對像發生互相作用的機制等問題卻漠不關心。針對下面這種情況,它倒是很適用,例如,一個坐在巨型彩屏前的觀察者,他要跟蹤觀察屏幕右上角的一個紅燈是否要比位於中間行的一個綠燈早出現幾分鐘,除非屏幕左邊緣底部的一個黃色方塊在此期間閃爍兩次。因此可以說,它漏掉了人們進行因果思想的一個關鍵組件:那就是人們對世界是由有因果力的機制和力量——也就是某種由原因傳輸給結果的推動力、能量或吸引力所組成的這一事實的直覺,而且,我們所觀察的那些相互聯繫正是這些力量發揮作用的產物。

從人類的行為表現中我們不難看出,在思考因果關係時,人們常常依據的是隱藏的力量而不是它們的關聯性。許多心理學實驗也都表明,當人們得到一個有關事物工作原理的“寵物理論”時,例如,潮濕的天氣導致關節疼痛,他們便會發誓,他們能夠看到世界上的這些關聯性,即使數據表明這些關聯性並不存在,而且它們根本就不曾存在過,他們也依然會這麼做的。人類對因果威力的習慣性幻想以及迫使自己順應它們的習慣自遠古時代起就已經成為一種文化習俗,不僅如此,它還為伏都教、占星術、魔法、禱告、偶像膜拜、新時代的靈丹妙藥以及其他的巫醫神術提供了豐富的土壤。就連那些令人尊敬的科學家們也不甘心僅僅停留在對這表面關聯性的簡單記錄和描述上,相反,他們會設法撬開大自然的黑匣子,從中挖掘出那些發揮決定作用的隱藏力量。當然,有些時候他們所挖掘出的隱藏力量並不起作用,比如,熱素或光以太,不過,大多數情況下,它們還是非常奏效的,例如,基因、原子以及構造板塊,等等。

因果關係概率論的另一個缺陷是它們只適用於從長遠角度觀察的、不考慮特定事件成因(例如,奶奶死於吸煙)的總體情況(例如,吸煙會導致癌症)的分析。但實際情況是,人們對特定事件有著相當敏銳的直覺。設想,有一個意大利叔叔,他一天能吸兩包煙,但他現在卻已經健康地活到了97歲。那麼在這種情況下,人人都會認為吸煙並不能導致他死亡。但如果“吸煙導致癌症”只不過就是對這種可能性的一種陳述的話,那麼這種可能性對這位意大利叔叔來說是毫無適用性可言的。如果真是這樣,那麼人們堅持認為每個事件都有可甄別的成因似乎就不理性了。假如有很多人都死於心臟病發作,而且有一種藥物會略微增加心臟病發作的風險,而服用了這種藥物的約翰恰恰死於心臟病發作,那麼他的死是不是這種藥物造成的呢?有人可能會說,這樣的問題是沒有答案的。然而,絕大多數人卻表現得就好像這個問題確實有一個答案一樣。2005年,一個男人因為服用了萬絡而不幸身亡,在這起針對藥品製造商的案件起訴中,陪審團最終判給他的遺孀2.53億美元。到目前為止,美國至少還有6000個懸而未決的此類訴訟案。

人們不僅能將因果關係應用於個別事件,他們還能從個別事件中推斷出因果關係,而且他們並不需要這個事件重複很多次。泰坦尼克號上的那些乘客肯定會認為,是冰山導致了大船的沉沒,即使他們之前從來沒有體驗過冰山和隨之而來的沉船事件。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

阿爾伯特·米喬特(Albert Michotte)對長遠記錄一種因果關係與從個別事件中體會之間的差別做了研究,下面是他所做的一個經典實驗,這個實驗為我們提供了一個這方面的最簡單的示範。實驗中,米喬特為人們展示了幾幕動畫,動畫中一個圓點沿著屏幕移動,直到它碰到了第二個圓點為止,屆時,第一個圓點戛然停止,而第二個圓點則開始以同樣的速度沿著同一個方向繼續運動。通過第一次觀看,人們頭腦中就產生了一個清晰的印象,即第二個圓點的運動是第一個圓點造成的,就像一個檯球撞到了另一個檯球那樣。不僅成人,就連6個月大的嬰兒和至少一種猴子對此也有類似的印象。此外,米喬特的其他幾幕移動點動畫還證明了人們對另外幾種相關類型因果關係的生動印象,比如,協助(helping)、妨礙(hindering)、允許(allowing)和防止(preventing)。

心理學家馬克·豪澤和貝利·斯波爾丁(Bailey Spaulding)最近做的一項實驗表明,無須提前對一系列事件進行觀察便可以對因果力進行推理的能力是靈長類動物天賦能力的一部分。在對幾隻之前沒有任何使用刀或顏料經驗的恆河猴所進行的測試中,他們發現,猴子對這些東西的因果力表現有著深刻的理解。猴子們對它們首次看到的這一幕絲毫不感到驚奇:一個蘋果從屏幕上消失,隨後出現一隻拿著刀的手,接著又出現了兩塊蘋果。下面這個情景一樣沒能引起它們的好奇心:一條白毛巾和一杯藍顏料從屏幕上消失,緊接著一條藍毛巾出現了。不過,當它們看到一杯水和一個蘋果一起消失,隨即出現了兩塊蘋果;或者一把藍色的刀和一條白色的毛巾一起消失了,然後出現了一條藍色的毛巾時,它們卻瞪大了眼睛,看上去似乎是在表示,這個結果令它們難以置信。

由此可見,因果關係是不能被簡化為“恆常連接”或“可能世界”的,不僅如此,人類的因果識別力也不可能被統計學的網絡完全捕獲。那麼,我們到底應該如何來理解人類對那個驅動著人類因果本能的吸引力的直覺呢?這個問題的答案也許可以在我們對因果關係語言表達方式的觀察中被發現。

語言學家萊恩·托爾密對這個語言因果力的概念進行了闡述(他還闡述過語言的空間概念)。我們在第1章中已經看到,語言中存在著許多表達因果關係概念的動詞,其中一些動詞所表達的是純粹的因果關係,例如,begin(開始)、bring about(引起)、cause(導致)、force(促使)、get(變成)、make(使得)、produce(引起)、set(設置)、start(啟動)。其他一些動詞的詞義將自然結果包括其中,例如,melt(熔化)、move(移動)、paint(油漆)、roll(滾動)。還有一些動詞傳達著因果關係的韻味,這些對普通人意味著很多的韻味在哲學分析中卻受到了怠慢。這類動詞包括預防動詞,例如,avoid(避免)、block(阻止)、check(中止)、hinder(阻礙)、hold(控制)、impede(妨礙)、keep(保持)、prevent(防止)、save(挽救)、stop(停止)、thwart(阻礙);使能動詞,例如,aid(援助)、allow(允許)、assist(幫助)、enable(使能)、help(幫助)、leave(委託)、let(讓)、permit(許可)、support(支持)。此外,還有各種表達因果關係的連接詞,例如,although(儘管)、but(但是)、despite(不管)、even(即使)、in spite of(不顧)、regardless(不管)。

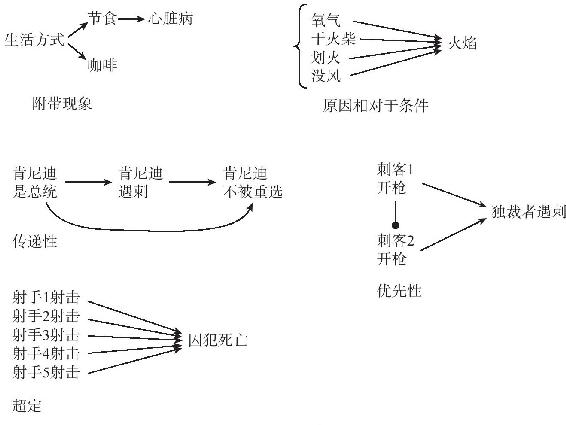

托爾密的研究表明,所有這些概念實際上都連接著一個“力動態”的心智模式——一個有關內在傾向和抗衡力的概念,它讓我聯想起彈子球動畫所表現出的生動的因果關係。在一個因果場景中,玩家被稱為“主動力”:一個被設想為具有運動(見圖3-15左)或靜止(見圖3-15右)內在傾向的實體。

圖3-15 “主動力”

另一個參與者被叫作“拮動力”:一個在主動力上施加外力的實體,這個外力通常是對主動力內在傾向的反作用力。如果拮動力的力量大於主動力的內在傾向性(見圖3-16左),那麼主動力將從運動狀態變為靜止,或者從靜止狀態變為運動。如果拮動力的力量小於主動力的內在傾向性(見圖3-16右),那麼主動力則保持其原始狀態不變。

圖3-16 “拮動力”

設想,假如我們正好遇到一個正在進行中的因果場景,那麼我們就可以得到以下4種可能性(主動力內部的小箭頭表式該主動力處於運動狀態)。這4種可能性為我們展現了致使、阻止和兩個版本的抵制:一個是儘管受阻,但仍然保持其原有的運動(見圖3-17左下);另一個是儘管受到推動,但仍然保持其原有的穩定性(見圖3-17右上)。

圖3-17 進行中的因果場景

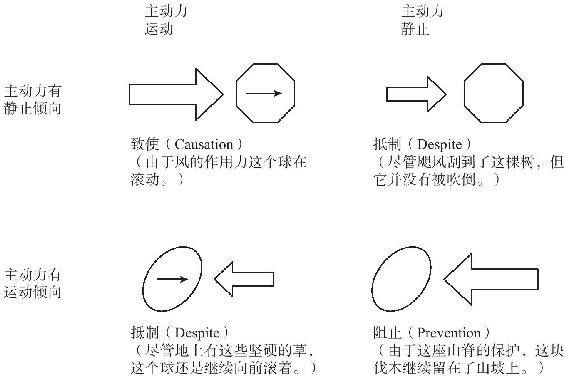

要想圓滿地描繪出語言所表達的這些原因類型,我們必須將目光從這些非終結性活動轉移到終結性活動上。現在讓我們來想像這樣一種場景:拮動力製造了一個入口或出口,而不是一直保持一種狀態待在那裡。

圖3-18為我們展現了一種動態的致使關係以及一種阻塞和兩種許可關係:一種是允許某事做自己的事情(見圖3-18左下),另一種是令某事順其自然地發展(見圖3-18右上)。一些其他場景(例如,拮動力和主動力方向相同,或者拮動力置於主動力之外等)給我們展示了其他類型的因果關係,例如,幫助(helping)、阻礙(hindering)、使能(enabling)、停留(staying)、保持(keeping)、聽其自然(leaving alone)。因果動詞間的最後一個區別是,該動詞到底是宣佈結果,讓說話者事後提及其原因,例如,The window broke because a ball hit it(玻璃碎了,因為一隻球打中了它);還是宣佈原因的,讓說話者事後提及其結果,例如,The ball hit the window, causing it to break(一隻球擊中了玻璃,打碎了它)。

圖3-18 終結性因果場景

毫無疑問,你肯定已經注意到了,圖3-18中的那些例句聽起來都有些不大自然。一般情況下,我們會說wind blew the ball(風吹球)或者the ball hit the lamp(球擊中了燈),而很少會說the ball kept rolling because of the wind blowing on it(因為風吹著球,所以它不停地翻滾)或者the ball's hitting it made the lamp topple(球的撞擊使燈翻倒)。我之所以選用這些笨拙的句子,目的是為了揭示這樣一個事實:只有一個事件才能導致另一個事件的發生,這絕不是一個物體自身能做到的。一個球,僅憑自身的存在是什麼也做不了的;只有當它被拋出去的時候,事件才開始發生。遺憾的是,我們的日常語言掩蓋了這個邏輯細節。就一種以主語角色出現在謂語前面的自治力(比如,風、海浪、火,或者一個發揮自由意志的人)來說,其謂語所表達的是位於這個因果關係鏈末端的那個事件,它對其他介於這個鏈條中間的事件則避而不談。這就是為什麼我們通常會說Cal made the lamp break(卡爾把燈弄破了,也許是將其打翻在地所致的破損),或者The wind made the tree topple(大風將樹弄倒了,也許是颳風導致的樹倒)。我們在第1章和第2章中所遇到的那個過程可以使因果語言變得更加簡單:一個拮動力直接作用於一個主動力,也就是說,行動和結果全部都被打包進一個動詞之中,因此,我們直接就說Cal broke the lamp(卡爾打破了燈)或The wind toppled the tree(大風吹倒了樹)。回想一下,要想通過這種簡潔式來表達因果關係,其所涉及的因果順序就必須被識解為一個直接的、沒有任何介入鏈接的“粒度”。舉例來說,假如西比爾打開了窗戶,大風吹掉了桌上的檯燈,那麼人們一般不會說Sybil broke the lamp(西比爾打碎了那盞檯燈)。對許多因果動詞來說,拮動力必須“意指”其結果。在實驗中,一個女孩起身時不小心碰飛了她的氣球,氣球碰到了棚頂灼熱的吊燈,針對這種情況,受試者一致認為,小女孩並沒有使氣球爆炸;同樣的,一個在大風天被人舉起的旗子,它的飄揚並不是人力所為;一檯面包機的溫度開關被人調低了,它的指示燈變暗也同樣不是人力所為的。

不同組合和結果所表現出的主動力的趨向、拮動力的作用以及主動力的反應的基本腳本,構成了大多數乃至所有語言的因果結構式的語義基礎。無論在哪種語義的最簡潔的使役結構中,這種力動態原型心態——拮動力直接地、刻意地導致主動力改變其固有狀態,都佔據著頭等重要的地位。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

為了驗證力量動力學對人們使用因果語言方式的支配作用(即使是他們第一次看到一個情景),飛利浦·沃爾夫(Phillip Wolff)利用一個物理模擬器將托爾密的圖表活生生地搬上了計算機屏幕,並要求受試者對自己所看到的東西進行描述。他為受試者播放的是這樣一個情節:在一個水箱中,一隻小摩托艇(一種主動力)在行駛過程中突然遭到一排鼓風機的連續猛吹(拮動力)。觀看完畢,他要求受試者對鼓風機的行為進行描述,在描述鼓風機打偏了船的界標並將其推向一個浮標的時候,人們使用了動詞cause(致使)。在描述鼓風機將正駛向那個浮標的船更迅速地吹到了那裡時,他們使用了動詞help(幫助,使能類動詞)。在描述那隻小船朝著浮標出發,卻被鼓風機吹離了航線時,他們使用的動詞是prevent(阻止)。在另一個精彩的擴展實驗中,沃爾夫向人們證明了這樣一個事實:這種力動態心理也同樣適用於一些隱喻版本的動力,比如構成個人影響力概念基礎的那種動力,就像當我們談論“社會勢力”和“同伴壓力”時那樣。在一個擴展的動畫中,沃爾夫向受試者展示了這樣一個情景:一個站在街角的女人(主動力)正向一個交警(拮動力)示意她希望或者不希望過這條馬路的想法,並且,在她橫穿或者不過馬路時,那個交警要麼揮舞著手臂,要麼撐起手掌。那些體驗過這些場景的受試者分別用cause(致使)、enable(使能)、prevent(阻止)以及despite(儘管)對這一情節進行了描述,他們所依據的就是適用於小船和鼓風機的同樣的推理方法。

假如人們借助力動態術語來構思因果關係是自然而然發生的,那麼我們就不難理解為什麼因果關係這個概念會與反事實思想有著如此密切的關係了。按照定義,主動力的內在趨勢就是,在沒有拮動力作用的情況下,它會起什麼作用(換句話說,在拮動力缺失的可能世界中,它能做些什麼)。這很可能是深埋在我們認知組成中的基石,現代邏輯學家們以反事實為依據所提出的那個更精準的因果定義正是在這個基礎之上提出來的。而這座反事實理論的大廈目前之所以會如此飄搖,很可能是這一認知基石的某些特徵所造成的。儘管原因和條件之間的區別(劃火柴與防風)在反事實理論中並沒有多大的意義,但它在力量動力的理念體系中卻發揮著直截了當的作用:這正是“原型致使”(在此過程中,拮動力壓倒了主動力的內在傾向)與各種形式的協助、使能以及許可(在這些過程中,拮動力聯合主動力或置身於主動力之外)之間的區別。而且,由於力量動態理念體系將我們的因果概念等同於基於直觀物理的一種隱喻,而不是形式邏輯中的一個公式,因此我們的因果概念並不需要一定遵守邏輯的必然性,比如傳遞性。假如拮動力A致使主動力B運動,而B隨後被拮動力C所阻截,那麼我們根本沒有理由設想A影響了C。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

一些實驗證明,即使在邏輯上,各種力量動力作用的因果鏈都是等價的,但人們仍然會用區別的態度對待它們。在一個乏味但卻非常有益的實驗中,心理學家克萊爾·沃爾什(Clare Walsh)和斯蒂文·斯洛曼(Steven Sloman)告訴他們的受試者,一枚搭邊放置的硬幣馬上就要掉下來。在一個場景中,這枚硬幣即將面朝上墜下來,此時,比爾將一個彈球彈向它,使它背朝上著陸;在另一個場景中,這枚硬幣即將背朝上落下,一個未提及姓名的人令這個彈球滾向它,企圖把它翻轉過來,但在彈球接觸到那枚硬幣之前,弗蘭克將其截住,最終使這枚硬幣還是以背朝上的方向著陸。從邏輯上講,這兩個人所做的事情對那枚硬幣最終得以背朝上著陸都是必要的——假如他們沒那麼做,那麼這枚硬幣將會面朝上著陸。但是,針對第一種場景,受試者的反應是:硬幣背朝上著陸是比爾造成的;而針對第二種場景,他們卻認為硬幣的背朝上著陸不是弗蘭克造成的。這裡的差就別在於,比爾(滾動彈球)被人們視為這枚硬幣的內在下降趨勢的拮動力,而弗蘭克(阻止了彈球)卻被視為是對彈球的內在運動傾向的拮動力。

托爾密指出,隱藏在動力學背後的理念系統和我們對牛頓物理學的力以及動量的最佳理解是極為不同的。語言中的動力學模型總是先挑選出一個實體,當發生碰撞時,將另一個實體設想成它的影響;而在物理學中,任何相互作用的物體均無此特權。語言所設想出的那個主動力具有傾向運動或靜止的內在驅動力,而物理學則認為物體只是在簡單地按其當前速度持續運動。語言視不同的傾向來定性地辨別運動和靜止,物理學則認為靜止就是速度恰好等於零的運動。語言認為拮動力所施加的外力要比主動力的內在趨勢更強些。牛頓物理學則認為,作用力與反作用力相反且對等,所以,當兩個接觸在一起的物體處於靜止或勻速運動狀態時,相互施加的外力一定是相等的,否則,兩個物體將在施力較強的方向上產生加速度。在語言中,事情可以無緣無故地發生——“書從架子上掉了下來”、“人行道裂縫了”;而在物理學中,每個事件都必須有一個充分的前提。不僅如此,在物理中,致使、阻塞、允許以及幫助之間的區別其實並沒有多麼明顯。

嵌入語言中的直覺物理學也會影響人們的物理推理。當要求學生們圖解一個被徑直拋起的球所受到的阻力情況時,大多數學生都認為,在上行過程中,球所受到的向上推動力遠比它所受到的向下拉力強;當上行到最高點時,球所受到的這兩股力勢均力敵;下落時,下拉力則更強些。遺憾的是,這個問題的正確的答案卻是,在整個過程中,這個物體始終受一種唯一力量的影響,那就是地心引力。

20世紀,在相對論和量子物理剛剛被人們接受的時候,許多物理學家都批判它們違背了人們的常識。比如,理查德·費曼(Richard Feynman)曾說:“我認為,我可以非常有把握地說,沒有人能理解量子力學……如果可能的話,請不要總問自己‘它怎麼會是這樣的呢?’……因為沒有人知道它為什麼會那樣的。”同樣深深違反人類直覺的古典牛頓物理學比這更難以令人接受。比較而言,在物理學史上,中世紀時期的動力觀算是比較接近人們的直覺的,該理論主張,運動中的物體就是被灌輸了某種活力或熱情的物體,這種活力或熱情先是對該物體的運動起著推波助瀾的作用,隨後便漸行漸遠了。

總而言之,直覺物理學與現實物理學之間存在著巨大的差距,直覺物理學中不僅有離散的致使、幫助情節,而且還克服了靜止的傾向,而現實物理學只是一大堆詳細說明物體隨時間而改變速率的方式及方向的微分方程式。據說,只有拉普拉斯妖(一個熟知宇宙中任意一個粒子的即時位置及速度的小魔)才能將上述數值插入到力學和電磁學規律的方程式中,並能依此來計算整個宇宙的未來或過去。“致使”,甚至離散“事件”的概念,在現實物理學中起不到任何作用。面對直覺物理學與現實物理學間的這種不可調和的矛盾,一些哲學家提議,從科學的角度來說,“因果關係”已經成為一個過時的概念,它只是人類沿著地面拖拉樹枝、用石頭捕獵長頸鹿的進化史過程中的一個殘餘而已。正如伯特蘭·羅素所說的那樣:“因果規律……不過是往昔歲月留下的一個足跡而已,就像君主制那樣,它之所以得以倖存下來,是因為人們誤以為它並沒有什麼害處。”

遺憾的是,人們這種認識是錯誤的。當專家們設法斷定到底是什麼原因導致了“挑戰者號”航天飛機的失事或者到底是什麼原因造成了約翰·肯尼迪總統的死亡時,他們並不是科學盲。但他們也不會對那個希望他們查閱失事前航天飛機或者11月的那個下午迪利廣場的原子測量值並將它們通通帶入到一個非常、非常、非常大的方程式集合中去的建議表示滿意的。在那些人們感興趣的心理平台上,也就是那些在他人大腦內部充滿了摩擦、化學反應以及數萬億的微觀相互作用的心理平台上,運動中的物質遵循著自身的原則,在這裡,牛頓定律顯得是那樣的蒼白且無力。

這裡有一個固定的模式。作為對物質、空間以及時間語言的總結,我認為,我們不能僅憑天平、時鐘以及捲尺來理解它們,還需要借助人類的目標。現在我們瞭解到,“因果關係”這個概念語義學中的第4個主要範疇,與人類的意圖和興趣息息相關。或許我們一直都是在錯誤的地方尋找著語言表達的概念標準。也許我們不該沿著康德的足跡步入物理學院和數學院的殿堂,而是穿過這座校園,去工程或法律學院尋找它的答案。

純理與應用

根據進化心理學家的觀點,使人類從其他動物中脫穎而出的天賦除語言外,還有其他兩件法寶,一件是使用工具的天賦,即操控物質世界,使之為人類服務;另一件就是協作天賦,即操控社會世界,使之為人類服務。而工程和法律恰恰是這兩大天賦的制度化版本。

當物質、空間、時間以及因果關係的概念被應用於服務於人類的物體時,我們便涉足了工程學領域。而工程學解釋事物所採用的語言恰恰是人們的普通日常語言,無論這種解釋對邏輯學家或理論物理學家來說有多麼不可靠。經過仔細推敲,人類語言能夠入木三分地傳達出人類發明創造的背後所隱藏的一切,它並不需要借助方程式或者計算機模擬,或者說,至少在概要執行層面上是這樣的。讓我們來看看下面這段關於馬桶沖水的說明書,文章節選自“科學生活知識問題”(How Stuff Works)網站。

Take a bucket of water and pour it into the bowl.You will find that pouring in this amount of water causes the bowl to flush.That is, almost all of the water is sucked out of the bowl, and the bowl makes the recognizable“flush”sound and all of the water goes down the pipe.What's happened is this:You’ve poured enough water into the bowl fast enough to fill the siphon tube.And once the tube was filled, the rest was automatic.The siphon sucked the water out of the bowl and down the sewer pipe.As soon as the bowl emptied, air entered the siphon tube, producing that distinctive gurgling sound and stopping the siphoning process.

取一桶水倒入水箱。你會發現,你所注入的這個水量正好能驅動水箱沖水。也就是說,幾乎所有水都能從馬桶中被抽出去,水箱同時還會發出可識別的“嘩嘩”聲,隨後水就流進了管道。它的工作原理是這樣的:當你迅速地將足量的水倒入水箱時,虹吸管會被注滿了水。而一旦虹吸管被注滿,其他事情就是自動完成的了。虹吸管首先將水從馬桶中吸出,然後再將它排入下水道。一旦水箱裡的水被吸空,空氣便進入了虹吸管,發出獨特的汩汩聲,虹吸過程就此結束。

首先,讓我們來看看,在這個說明書中,物質是如何被闡釋的。上述說明中,可數名詞被用於描寫那些在解釋過程中一直受關注的、具有穩定形狀和邊界的物質,例如,the bowl(水箱)、siphon tube(虹吸管)、the sewer pipe(下水道)。物質名詞被用於描寫那些從其容器獲得形狀的物質,而在解釋過程中,它們的存在並未受到我們的關注,例如,water(水)、air(空氣)。接下來,讓我們再來看看,當這些不可數物質的成分需要被測量時,其他可數名詞是怎麼被使用的。比如,a bucket of(一桶水)、this amount of water(這個數量的水)。不難看出,它們是利用數量詞來補充的,比如,all of the water(所有水)、enough water(足夠的水)。最後,請注意那幾個將縹緲事件具體化成物質的可數名詞的用法,the flush sound(嘩嘩聲)、the gurgling sound(汩汩聲)以及the siphoning process(虹吸過程)。

現在讓我們再來看看,在這個說明中,空間是如何被闡釋的。這裡有被概念化為2D邊界的3D體積物體——比如,“水桶”和“水箱”以及被概念化為由一個主維度和兩個次級維度構成的體積的邊界——tube(虹吸管)、pipe(下水道)。它們形狀的其他方面並沒有被提及(例如,水桶或水箱可以是圓形的、橢圓形的或矩形的),此外,那些用於解釋的必要細節也沒有被提及。這些界限不僅由它們的幾何定義來界定,還由它們的力動態來界定,比如,容納或指向它們的內容。介詞為我們提供了這個運動軌跡的一個名副其實的圖解:水進“入”(into)水箱裡、吸“出”(out)水箱、順著下水道“下”(down)流。另外,這裡還有一個動詞enter(進入),它也構成了一種空間意義go into(進“入”)。

接下來再談談時間問題。說明中有這樣一句話What's happened is this(所發生的情況是這樣的)。其中的表達式what happened(所發生的情況)是語言學家將一段時間識解為一個事件而不是一種狀態的試金石(體的最基本差別)。這裡,沖水被表述成一個持續的、完結事件:隨時間展開的一個過程,並在一個新狀態應運而生的時刻結束(一隻空水箱)。這裡,體也被巧妙地用來引發讀者的理解力。前面那幾個要求讀者設身於馬桶沖水實驗中的句子均採用的是一般現在時態:causes(引起)、is sucked(被吸出)、makes(使得)、goes(去)。接下來的兩個小句用的是完成時,What[has]happened(所發生的情況)、You[have]poured(你已經注入了),以便幫助人們辨別出引起他們當前興趣的那些事情的情況。隨後出現的句子改用了過去時態,以便幫助讀者按照順序去回顧他們業已瞭解的情況the tube was filled(管子被充滿了)、sucked the water(吸水)、the bowl emptied(水箱空了)、air entered(空氣進來了)。另外,那些副詞短語Once the bowl filled(一旦水箱被注滿水)、As soon as the bowl emptied(一旦水箱清空)則為隨即發生的事件做好了鋪墊。

最後讓我們來看看,在這個說明中,因果關係是如何被闡釋的。我們發現,這裡表達因果概念的動詞沒有受任何修飾,cause the bowl to flush(導致水箱沖水)、make the sound(發出聲音)、produce the sound(發出聲音)、stop the process(結束過程),此外還包括那些使役動詞部分與特定結果直接相連的動詞,pour(允許流動)、suck(通過吸力而導致的運動)、fill(使充滿)。此外,3種主要類型的因果關係——致使、允許、阻塞都出現在此說明中,當然還有第4種類型——使能,它被融入了時間副詞once(一旦)和as soon as(一……就)中。這裡還有一個被認為是沒有原因的事件,即“空氣進入虹吸管”。當然,說明裡還出現了一個主動力,即意欲留在馬桶中的水以及一個拮動力,即倒入的那桶迫使它流走的水(連同顯微鏡下那些更細小的粒度中的因果序列中的微主動力和拮動力)。

由此看來,儘管人類對康德哲學概念的那些演繹令從事抽像研究的物理學家、幾何學家、邏輯學家感到束手無策,但對於從事與人類興趣和目的相關的事情的工程師來說,它們卻相當地得心應手。誠然,英語並不總是能夠保證為我們提供清楚明瞭的解釋——它很容易把事情搞砸(正如我在前面提到的那些我從報紙上剪輯下來的令人困惑的描述那樣),而且不同的語言表達方式也有所不同(就像我們看到的參考坐標系和一詞多義的空間術語那樣)。但在描述人們對事物運作原理的基本理解方面,英語和其他語言所採用的概念清單的大小和類型卻是大同小異的。雖然在日常生活中,我們也許不會花很多時間來談論馬桶和其他專業的工程產品,但是我們確實會花很多時間談論那些業餘的工程產品,例如,我們的烹飪食譜、急救指南、家政指南、縫紉模式、家庭維修手冊以及運動技巧,等等。

就像人類在操控物質環境時離不開因果關係那樣,人類對社會環境的操控也同樣離不開它。事實上,因果關係和人類行為這兩個概念是結伴而行的。儘管在一個有趣的因果鏈中,第一個環節偶爾也會是一個天氣或者岩石滑坡之類的自然事件,但在通常情況下,它更有可能是一個代表著自由意志的人。一個典型的使役動詞的原型主語就是人,正如我們所看到的那樣,它的原型賓語往往是受其刻意直接影響的實體,而且這個實體往往位於該因果鏈的最後一個環節上。

儘管我們將自願行為設想為獨立自存的,但這並不妨礙我們對它進行干預的意圖。我們可以通過要求人們為自己的行為負責來干預它們。當我們看到一件令我們喜歡或不喜歡的事情,並將其歸因為一個人有目的的行動時,我們便會對其大加讚揚或譴責,希望以此引導他繼續或不再那樣做。我們對動詞的選擇也是如此。我們所選擇的行為往往是那些人們故意地、直接地、可以預見地觸發的行為,而不是那些人們或偶遇或意外或無意觸發的行為。這大概是因為這些行為屬於其未來發展會受到人們的讚美和責備的影響的類型。我們會因為助理沒有備份文件而責備他,因為這可能會讓他以後更認真些,但我們卻不會因為硬盤崩潰了而責怪他,因為他對此也無能為力。當我們對不當行為給予實質性的懲罰而不是口頭上的譴責並將這些政策編撰成法典時,我們便將其稱為法律。

人們都說“法律是個語言職業”。不過,人類行為與語言並不是如影隨形的,現實生活這部電影並沒有畫外音或字幕。為了將一種法律語言應用到一個特定的事件上,律師們必須挖空心思地尋找這種語言所表達的概念實例。當我們的因果直覺概念與一個案發情景相吻合時,也就是說,在所有觀察者對此都能達成一致的情況下,這個案件便是一個簡單明朗的事件。但當這個因果概念必須介入一個違反我們直接因果范型的場景時,有關各方會各執己見、爭論不休。在法律辯論中,因果關係語言中所包含的這個因果概念的任何一個組成成分都將扮演導火索的角色。

下面我們以因果關係中最基本的差別為例來闡釋這一問題,即那些純粹的事件延續與那些由因果力所連接的事件之間的區別。以色列評論家諾曼·芬克爾斯坦(Norman Finkelstein)曾呼籲民眾關注發生在1995年的一起事件,在該事件中,一名以色列監獄的在押巴勒斯坦犯人哈里澤德在遭到獄警的恐嚇後不久死亡。法醫病理學家和以色列最高法院對此次事件進行了調查,根據芬克爾斯坦的報道,調查者們一致認為“哈里澤德死於驚嚇”(Harizad died from the shaking)。以色列的一名辯護人艾倫·德肖維茨(Alan Dershowitz)指出,調查結論的原文是“調查對像受到驚嚇後死亡”(the subject expired after being shaken)。德肖維茨指出,“‘死於驚嚇’與‘受驚嚇後死亡’間存在著相當大的差別”。事實上,這種差別屬於:一種簡單的延續與實際上的因果關係之間的區別。在此案例中,因果關係是由介詞from(於)傳達的,該介詞利用了一個力動態的“由因及果”的隱喻。介詞after(之後)與from(於)的語義區別指向一種延續與影響的因果關係之間的差別,這種差別則進一步衍生了一場關乎於哈里澤德之死到底是一場悲劇還是一個蓄意陰謀的辯論。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

力動態的另一種差別,即關於“致使”與“允許”的差別,也同樣深深地影響著我們的道德推理。為了深刻地揭示這一區別,哲學家菲利帕·福德(Philippa Foot)設計了一個著名的心理實驗——“電車難題”(the trolley problem)。實驗設計大致是這樣的:一輛疾馳的有軌電車突然失控,它瞬間將會撞向5個毫無察覺的鐵路工人。此刻,你正巧站在交換機旁,你完全可以將這輛電車扳道岔入另一條軌道上去,問題是,如果你這樣做了,它就會撞到另外一個同樣毫無察覺的鐵路工人。現在的問題是,為了挽回5條生命,你是否應該以另一個人的生命為代價去轉換交換機呢?針對這個問題,大多數人給出的答案都是“應該”。點頭表示讚許的並不只是那些哲學期刊的讀者,在馬克·豪澤所進行的一項大規模的實驗中,來自100多個國家的15萬名志願者,在對此問題進行了深入的思考之後,紛紛在豪澤的網站上分享他們的直覺感受,其中竟有90%的人對這個問題給出了肯定的答案。

下面請你再設想一下這樣一個情景:你站在橋上俯瞰時,突然發現一輛失控的電車正朝著5個毫不知情的鐵路工人衝去。現在,你能夠阻止它的唯一辦法就是將一塊沉重的東西扔到它前方的軌道上去。但是,你唯一能夠找到的一個重物就是你身邊的一個大胖子。現在的問題是,你到底應不應該將這個人扔下橋去?事實上,這個問題和上面的那個問題實質是一樣的,即是否為了挽救5個人而犧牲1個人的問題,因此有些人認為,這兩種困境在道德上是等效的。不過,世界各地的絕大多數人對這一看法表示強烈地反對。儘管在第一種情況下,他們會選擇轉換交換機,但在第二種情況下,他們卻絕對不會選擇將一個胖子扔到橋下。有趣的是,當被問及原因的時候,他們卻想不出什麼明確的答案,不僅普通民眾如此,就連大多數道德哲學家們也說不出什麼道理來。

哲學家、認知神經學家約書亞·格林(Joshua Greene)指出,反感粗暴地對待無辜的同類是人類與生俱來的一種天性,這種反感的強度壓倒了任何一種在拯救生命與犧牲生命間進行的功利計算。人類的這種反粗暴待人的衝動可以用來解釋下面一些例子,比如,人們不忍心以一個人的生命為代價去拯救多人的生命:為了挽救5個需要移植器官的垂死病人而為一個垂死病人實施安樂死,以便獲得移植所需的器官;在戰爭時期的隱蔽處,人們不忍心捂死一個啼哭不止的嬰兒,從而引來了敵兵,使隱蔽處的所有人(包括這個嬰兒在內)全部遇難。為了證實這個觀點,格林和認知神經科學家喬納森·科恩(Jonathan Cohen)對一些正在考慮這些難題的受試者的大腦進行了掃瞄觀察。他們發現,那些要求人們徒手殺人的難題所激活的不只是參與解決衝突的大腦區域,它們同時還激活了與情感相關的特定大腦區域。

因此,這裡我們所看到的,分明是力動態理念系統在思考一樁深刻的道德難題。此類道德難題的共同特點是,其參與者所充當的是一種拮動力,而他的犧牲者(那個胖子)卻充當了一種主動力(使役動詞的原型意義),這種情景喚起的情感壓倒了我們對拯救生命與犧牲生命間的得失計較,而那種得失計較的場景則恰恰相反,它的參與者只是一個拮動力的促成者(那輛有軌電車),因此,這個場景並不能喚起人們對粗暴待人的反感。

那麼,這是否意味著我們的力動態理念系統使我們在道德的競技場上變得荒謬無理了呢?“致使”與“使能”之間的顯著區別真的玷污了我們的道德標準從而使我們的直覺變得不可信了嗎?事實未必如此。我們在評價一個人的時候,是不會只看他的所作所為的,還要看他的本質。一個人既然可以舉起一個苦苦掙扎的人並將其扔到橋下,或者摀住一個嬰兒直到他窒息,那麼他很有可能會作出與拯救他人生命無關的其他可怕的事情來。暫不考慮那些為了達到目的不得不表現出的麻木不仁,對那種只根據預期成本和收益來決定自己的行為的人來說(通過越權計算來估計),一旦概率與回報不確定時(現實生活總是這樣的),他們便會作出對自己有利的選擇。所以,大多數對這些思想實驗給出“前後不一致”答案的人很可能成為道德哲學家所設下的一個圈套的犧牲品。他們所設計的思想實驗是這樣的,一個平時經常做好事,並因而常常受到人們稱讚的品質高尚的人,結果卻會作出導致更多的人死亡的事情。在一則哲學幽默中,哲學家們這種過於豐富的想像力,連同其假設的那些令人困惑的冒險以及對人們因果直覺的誘導,遭到了尖刻的諷刺:“孿生地球上,一顆裝在大桶裡的大腦正駕駛著一輛失控的有軌電車。在一側軌道上,有一個鐵路工人,他叫瓊斯,他正預謀要殺害另外5個人,而這其中一個人正打算要炸毀一座大橋,大橋上,一輛載著30名孤兒的巴士正要由此經過……”

事實上,這些哲學家們的假設也並非一點道理都沒有,對於電視連續劇《法律與秩序》(Law&Order)的任何一個影迷來說,他們都清楚地知道,在法律體系中,此類令人煩惱的事情的確屢有發生,而這些情況的裁決均取決於一種行為到底被視為“致死”或“促使”死亡,還是“允許”死亡。事實上,你甚至不需要打開電視機,這種案例在報紙和歷史書籍中也隨處可見。我們在前面也提到過類似的案例,比如詹姆斯·加菲爾德的遇刺案。

假如當時有人能夠想到在處理前總統的傷口前應該對醫生的手進行清洗消毒,或者應該通過口腔而不是肛門來幫助總統進食的話,那麼槍手查爾斯·吉特奧就很有可能僥倖免於絞刑。有這麼一個由間接因果關係引發的實際難題,這個難題就連哲學家們也都無能為力。長島的一個寡婦提交了一份1600萬美元的過失致死的訴訟,她起訴的對象是貝尼哈娜日式連鎖餐廳。該餐廳的一名廚師模仿成龍在電影《好好先生》(Mr.Nice Guy)中的表演,試圖用鍋鏟將一隻烤蝦投進其丈夫的嘴裡。該廚師第一次將一隻烤蝦投向了該男子的妹夫,但沒投中,結果烤蝦打中了他的額頭。隨後他又將另一隻烤蝦投向該男子的兒子,結果打中了他的手臂。最後,廚師又將第三隻烤蝦投向了正試圖扭頭躲開的本案受害者,她的丈夫。晚餐過後,她的丈夫開始感到頸部疼痛。在接下來的幾個月裡,他接受了兩次脊髓手術。第二次手術後,由於術後感染,他最終死於敗血症。據《紐約法律期刊》(New York Law Journal)報道,該婦女的家族律師援引了反事實因果關係理論:“如果不是因為那次投食物事件……(這個人)現在可能還活著。”貝尼哈娜方的律師則含蓄地援引了力動態的相關理論:“貝尼哈娜對其(該男子)死亡不予承擔任何責任,因為這個因果鏈中的第一個環節或第二個環節與該男子5個月之後的死亡之間存在著一個斷檔。”大概是出於人類心智的本色,陪審團最終還是作出了對貝尼哈娜有利的裁決。

我們目前為止在因果關係語義學中所發現的每一種因果關係要素均已成為了法庭辯論的焦點問題。究其原因,這裡存在著一個由另一個人類施事者的自願行為所構成的中間鏈接的難題。舉例來說,一個冷酷的愛爾蘭共和軍槍手勒令一個無辜的司機驅車送他去一個地方,在那裡他將要行刺一個警察。現在的問題是,這個司機到底算不算是他的同謀呢?再比如,一個申辯自己當時只是在執行命令的戰犯,或者一個宣稱自己被綁架者洗了腦的被綁架者,比如帕蒂·赫斯特(Patty Hearst),他們又算不算是同謀呢?

另外,這裡還有一個不作為犯罪的問題(未能阻止,而不是有意導致)。我們到底應不應該對一個未能阻止其男友將其子女毆打致死的女人提出起訴呢?那些對無家可歸的人視而不見聽而不聞、眼睜睜看著他們橫屍街頭的過路人又該如何判決呢?假如一個人出於自衛擊中了攻擊者的腿部,由於耽擱了很久才叫救護車,襲擊者失血而死,那麼這個自衛者又該被如何審判呢?

不僅如此,由於一種因果行為目標往往是隱藏在人們心裡的,因此,這裡還存在著一個如何來識別這一目標的難題。當我們所面對的只是一些偶然後果和預期後果時,這個目標是一目瞭然的。比如,一個在冰路上駕車的女人無意間將行走在人行道上的丈夫壓死的案例,這與一個女人用槍瞄準自己的丈夫,並蓄謀將其殺害是完全不同的。問題是,我們到底該如何來處理那些行動中的私人意圖與它所帶來的公共後果不相匹配的案件呢?舉例來說,一個女人從看台偷偷地拿走了一把雨傘,她自以為是偷來的,但結果證明,那把傘就是她本人的。再比如,一個男人和他的繼女兩廂情願地發生了性關係(合法的),但男人誤以為她是自己的親生女兒(結果不是);或者一個信奉伏都教的男人用針插入他妻子的肖像,希望以此置她於死地。

因果概念在我們對日常生活中的稱頌和譴責的歸因中是不可或缺的。然而,在人類經驗的完整情節中,它有時也會與那些不符合其標準的情景發生衝突。考慮到那些源自於人類因果概念的舉不勝舉的難解之謎,再加上它那獨特的直接性、意向性、接觸性以及內在傾向性的情節發展模式,難怪系列電視節目《法律與秩序》不分早晚地佔據著幾乎每一個電視頻道。

康德是正確的,人類的思想確實伸展著物質、空間、時間以及因果關係概念的翅膀“劃破長空、迎風翱翔”。這些概念正是人類意識經驗的基質,它們構成了下面這些主要語法元素的語義內容:名詞、介詞、時態、動詞。正是它們賦予了我們推斷物質和社會世界所必須的詞語、語言及心智。由於它們只是大腦的組件而不是現實的讀出器,因此,當我們將它們推向科學、哲學以及法律的前沿時,它們便會不時地為我們呈現一些小小的悖論。此外,在下一章中我們將會看到,這些概念還是人類賴以生存的那些隱喻的重要來源。

然而,當我們透過語言這扇窗戶對這些概念進行仔細觀察時,我們卻驚奇地發現,它們完全不同於康德時代對它們所做的最佳猜測。比如,一個無限的水族館、永恆的時鐘或重播按鈕。在模擬世界中,它們是數字的,在豐富多彩、變化萬千的世界中,它們是簡單、圖式化的。無論我們是否渴求精準,它始終保持自己的模糊,即使當我們無處看世界的時候,它們依然泰然處之、無動於衷。

一想到那些人類的基本常識只不過是我們身體某個臟器的設計規定,這不禁讓人感到自己的卑微。幸好,人類科學和理性已經設法揭開了它們(物質、空間、時間以及因果關係)許多偽裝的面紗,儘管它們確實有悖於我們的基本常識,但最終我們還是看到了它們的本來面目。人類的這種自我超越在很大程度上應該歸功於我們對那些出現在語言和思想中的相關概念的認真思考,這使得它們終於被視為人類的組成部分,並因此不再受到人們的小視。牛頓的鴿子夢想著能夠在真空之中扶搖直上九萬里,今天,人類的這種自我超越應該算是我們實現那只鴿子夢想的最佳途徑了吧。