啟發福多極端結論的論證思路其實非常簡單。幾乎所有致力於“先天與後天”之爭的人都認同這樣一個事實,即人類天生一定具備了表徵某些初級概念的能力(即使只能表徵“紅色的”、“高聲的”、“圓的”等概念),以及在經驗基礎上,將這些天賦的初級概念組織成新概念的能力(即使只能通過將它們聯繫在一起的方式)。以復合概念“紅色的廣場”為例,人們就是通過將兩個簡單的概念“紅色的”和“廣場”聯繫在一起而習得的。問題的關鍵是,哪些概念才是天賦概念表中的基本概念,而哪些概念是衍生出來的(至少是從它們與基本概念的連接方式中獲得含義的)。一種答案是,我們可以將那些顯然可以進一步分解的概念(例如,“穿灰色法蘭絨外套的男人”)與那些顯然不包含任何更小或更基本概念的原子概念(例如,“紅色的”或“路線”等直接由眼睛和視覺系統觸發的概念)區分開來。在後天論的陣營裡,經驗主義者們堅信,在建構複雜概念時,人們所利用的全部手段僅僅是一個為數甚少的感覺運動特徵詞彙表和對它們的聯想加工。而在先天論的陣營裡,先天論者們則辯稱,人類天賦的概念中還應該包括一個更大、更抽像的概念集合,比如“導致”、“數字”、“生物”、“交換”、“親戚”和“危險”等諸如此類的概念,在他們看來,這些概念絕不是即時組合的產物。

有一點可以肯定,辯論雙方都必須承認這樣一個事實,即認知的基礎模塊自身——就好比鋼琴上的琴鍵、打字機上的字母或盒子裡的蠟筆,一定是天賦的。你可以在一個標準的英文打字機上打出任何你想要的東西,然而儘管你可以迅速地打出任意數量的英語單詞、句子和段落,但你卻永遠也不會看到一個希伯來語、泰米爾語或日語字符。正如萊布尼茲在修改經驗主義的口號時所說的那樣:“世上沒有任何東西可以不經過感官就進入智慧……除了智慧本身。”

那麼,詞義背後所隱藏的那些概念應該是一種什麼情況呢?無論經驗主義者還是不十分極端的先天論者都會對這樣一種主張表示滿意,即這些概念中的絕大多數是由更加初級的單位構成的,例如“母親”這個概念或許被表徵為“女性家長”,“殺死”或許被表徵為“致使死亡”。總之,不是這些初級概念單位是天賦的,就是由它們所分解出來的更基本的概念單位是天賦的。問題的關鍵就在於,人類的某種東西是天賦的。正因如此,我們才能解釋為什麼兒童一生下來就能學習詞語和概念,而小雞或大黃或磚塊卻不能。假如一個單位不能被進一步分解成一個更加基礎的單位,那它本身必定是天賦的,就像字母A,它不可能由任何更簡單的東西構成,因此它是打字機上必備的一個鍵。

但是,福多認為,絕大多數詞義的本身都是不可再分的基本單位。對於福多來說,只要是定義就無法迴避漏洞的問題。舉例來說,“殺死”並非真的意味著“致使死亡”。正如我們在上一章所看到的那樣,你可以因為星期二給某人下了毒,使其在星期三被“毒死”,但你卻不能因為星期二給某人下了毒,星期三將其“殺死”;也不能因為你拒絕了一個被瘋狗追趕的人的進屋請求,就說你“殺死”他,儘管你那麼做的後果很可以會“致其死亡”。此外,福多還指出,那些試圖盡量減少復合概念(比如“知道”、“科學”、“善行”、“解釋”以及“電子”等)、並希望用更基礎的概念來界定它們的哲學家們,往往被證明是徒勞無功的。最後福多辯稱,當我們對人們即時使用語言的心理進行觀察時,我們並沒有發現任何跡象表明人們對復合概念的推斷比對簡單的概念更費力氣。舉例來說,就直覺而言,人們並不覺得“父親”這一概念比“家長”更難理解,儘管一些學者堅持認為,“父親”是一個由兩個簡單概念“男性”和“家長”所構成的復合概念。

那麼,假如“概念不可定義”這一說法是正確的,這就意味著這些概念不是由更基本的概念構造而成的,假如它們不是由更基本的概念構造而成的,那也就意味著它們自身就是基本概念,也就是說,它們自身就是與生俱來的。不過,請注意,儘管如此,這並不等於說,兒童一出生就具備了完全成熟的關於“父親”、“殺戮”以及“汽化器”等方面的知識。這些概念還需要得到現實世界中相關對應物的進一步觸發或者動物行為學家所說的“釋放”(release)。舉例來說,必須在親眼目睹了一隻移動中的破船的前提條件下,幼鵝頭腦中那個天生的“母親”的概念才能被釋放出來;而雄棘魚天生的“競爭”概念,只有在目睹了一個紅色的斑點之後,才得以釋放。這也同樣不等於說,詞義的這種原子屬性意味著人們對那些習慣上強加進它們定義中的信息視而不見、充耳不聞。人們知道父親是家長而且是男性,很可能是因為他們頭腦中有這樣一條推理原則,“如果誰是父親,那麼他一定是個男性;如果誰是父親,那麼他一定是個家長”。這類“含義假設”再加上其他一些推理規則,例如,“假如p或q為真,且p為假,那麼q為真”等,就能夠進一步擴充人類的邏輯系統,但它們只是不會成為詞義的一部分。

當然,福多也允許少數例外。例如,在福多看來,一些專門術語就是可以定義的。舉例來說,ketch(雙桅縱帆船)和sloop(單桅縱帆船);此外,數學術語,比如triangle(三角形)和prime number(質數)以及多語素詞,比如,dishwasher(洗碗機)和blackness(黑色)。這是因為,如果說wash dishes(洗碗)作為一個短語是復合認知概念,而它的對應名詞dishwasher(洗碗機)卻是簡單概念,這種說法有點兒有悖常理。但是,福多最後總結說:“除了上述那些可定義的詞類以外,《牛津英語詞典》中還另有約5萬個詞條。很顯然,就這些剩下來的詞條而言,我們不能再做任何解析了。”如果我們不能定義它們,那它們必定是原子的,因此也必定是天賦的。這與它們的數量無關——無論5萬還是50萬,假如我們將那些無法用一個單詞翻譯成英語的外來詞語也考慮在內的話,這個數字甚至會更大。如果你覺得這種說法有悖於進化生物學的觀點(因為人們可能會認為,在“汽化器”和“低音號”出現之前,自然選擇不可能預料到人們還需要像“汽化器”和“低音號”這樣的概念),那麼對進化論來說,這還不算最糟糕——像那些經驗主義陣營中的反對派一樣,福多將達爾文主義經驗學說輕蔑地視為一堆事後諸葛亮式的遠古傳說。如果說這僅僅有悖於常識,那麼對常識來說,也還有比這更糟糕的。當涉及其他物種行為學時,比如,蜘蛛或魚,人們不會用常識去推翻科學發現,但為什麼當談及人類行為學時,常識卻被賦予了否決權呢?然而無論出於什麼原因,比這更怪誕的事情已經在科學史上發生了——想想那些來自量子物理學的奇聞怪事吧。

我之所以反對極端天賦論主要是因為,我認為它的關鍵前提,即“詞義不能被分解成更基本的概念”是錯誤的。當然,福多無視常識的態度也是應該受到批判的。福多很清楚,非常規的想法常常會得到歷史的首肯——別忘了,哥倫布和愛迪生都曾遭到過人們的嘲笑。但問題是,曼尼·施瓦茨(Manny Schwartz)也遭到過人們的嘲笑。什麼?你沒聽說過施瓦茨?他是“大陸溢出論”(Continental Drip)的發起人和主要的捍衛者。該理論認為南部大陸的底部是尖的,這是由於它們在熔融狀態下,一邊向下流淌一邊冷卻凝固造成的。我的意思是說,施瓦茨本來就該被人嘲笑。什麼是離奇的主張?5萬個概念都是天生的,甚至還包括“低音號”和“汽化器”,這就是離奇的主張。既然觀點這麼離奇,那就應該有同樣離奇的證據。正如我們將要看到的那樣,福多的證據還真是單薄得離奇。

為什麼說擁有成千上萬先天概念的主張是離奇的呢?這麼說吧,如果你打算聲稱某種東西是先天的,那你就應該驗證一下它是否符合進化的科學,即進化生物學理論。我們對進化的最佳理解是這樣的:那些昂貴的、精緻的、適用的東西之所以來到我們的心智中,是因為它們增強了我們祖先繁衍生息的成功率。正如我前面提到的,如果“汽化器”和“低音號”這類的概念是天賦的,那麼我們很難想像,在它們還未被發明的數十萬年之前,它們的“適用性”究竟體現在哪裡!

福多的同盟者,認知科學家馬西莫·皮亞泰利-帕爾馬裡尼(Massimo Piatelli-Palmarini)後來意識到,這個超數量級的概念理論確實存在問題。於是,他精心設計了一場爭論,企圖以此調和福多的理論與當代生物學理論間的緊張氣氛。同樣堅信概念是天賦的喬姆斯基也曾經發起過類似的辯論。帕爾馬裡尼辯論道,就拿人類的免疫系統來說吧,生物學家曾一度認為,在環境的“指令”下,有機體命令可塑性抗體來抵禦由病原體和寄生蟲所帶來的外源蛋白質(抗原),抗體是通過參照抗原的形狀塑造自己的方式抵禦抗原的。然而,我們現在已經瞭解到,實際情況並不是這樣的,事實上,我們的免疫系統製造了數以百萬計不同的抗體,其中甚至包括一些對付我們身體從未遇到過的或者永遠都不會遇到的抗原的抗體。我們的免疫反應首先甄別出預先存在的最佳抗體,然後讓它迅速繁殖激增。每個抗體起初都是由比較簡單的元素生成的,但是這些元素並不具有“看見”外源抗原的能力,因此初始抗體都是從這些元素中盲目地生成出來的。我們的免疫系統不僅能夠自我適應,而且它還相當智能,但這並不是因為它具有接受環境“指令”的能力。相反,它天性揮霍無度、鋪張浪費。值得慶幸的是,它的內部包含了大量性質各異的抗體單位,需要時,那些符合特定環境需要的抗體就會被觸發。也許,生成我們概念的神經系統也是這樣工作的。

這個論述的問題在於,它掩蓋了免疫系統與大腦之間一個至關重要的差別。人體揮霍、慷慨地提供抗體並不能代表它在消耗自身的資源,實際上,這是它針對無數瞬息萬變的惡意微生物所帶來的威脅的一種自我適應。有機體之所以儲備如此大量的抗體,是因為任何一個創面都有可能迅速地成為那些無孔不入的細菌的攻擊目標。這與機場安檢類似:機場安檢人員之所以“興師動眾”地檢查每一位乘客是否攜帶了武器,而不只是檢查部分人,是因為他們一旦放行了某個老太太,恐怖組織成員就會設法將炸彈放進她的手提包裡。

概念系統的要求則是完全不同的。概念系統完全沒有必要覆蓋每一個能夠想得到的可能性,相反,為了確保兒童能夠從一些詞語應用的實例中揣摩出它們的含義,概念必須受到數量上的限制。正如句法習得或者科學實踐那樣,詞語學習是一個觸目驚心的歸納問題。在這一過程中,人們會遇到無數泛化的可能性,而且其中大部分泛化都是錯誤的,儘管理論上它們與任何一個經驗樣本都是一致的。舉例來說,假如一個成人看見一隻兔子從身邊跳過,於是他喊了聲:“Gavagai!”在這種情況下,gavagai不僅可以指“兔子”,還可以指“好像兔子”、“蹦蹦跳跳的兔子”或者“兔子的身體部位”。再比如,當有人拿出一塊綠寶石說green時,他既可能想說“綠色”,又可能想說“在2020年之前是綠色的,自那以後就變藍色了”,否則就不會有grue(綠藍)[4]了。假如兒童頭腦中的天賦概念數量真的與天賦抗體的數量一樣數不勝數,那麼他們就不僅僅擁有類似“兔子”和“綠色”這樣的先天概念,他們還應該擁有像“兔子的身體部位”和“綠藍”這樣的概念,而且他們永遠也無法追究到那些單詞的恰當含義。應該說,這一事實有力地反駁了概念全部來自天賦的主張。

在我們將單詞放進“原子擊破器”內並對它們是否能被解構成更基本的概念要素進行考察之前,我想就極端天賦論的最後一個概念問題再談談我的看法。這個問題就是,假如真的像福多所說,概念跟鵝卵石一樣,沒有任何內部成分可言,那麼人類是如何讓這些概念發揮作用的呢?我們不只是擁有概念,我們還要使用它們,而且對於一個能在複雜任務中派上用場的東西來說(比如,一個工具、一個器官、一個軟件等),它必須要有分工合作的內部成分。舉例來說,如果“熔化某物”意味著“致使某物熔化”,那麼我們完全可以通過對下面情況的思考來瞭解人們是如何使用“熔化”這個概念的:比如,人們是如何使用“致使”這個概念的;兒童是如何通過“彈道”來識別因果關係實例的;人們是如何推導下面公式的,假如X導致Y,如果沒有X, Y就不會發生。可以說,上述任何一種問題都比“熔化”這個概念是如何被整體使用的容易駕馭,因為後面這個問題不僅涵蓋了上述全部問題,而且還在這些問題之外添加了一些新問題。更重要的是,一旦上述那種因果關係心理被揣測出來,這個解決方案便能自動地適用於成千上萬的其他因果關係:殺害、彈跳、塗黃油,等等(很快你會看到更多諸如此類的動詞)。其他意思的成分也是這樣。但假如“熔化”就意味著“熔化”,那麼兒童究竟是如何識別這個概念實例的、他們又是如何利用這個概念進行推理的,這些問題就只能是些無解之謎了——而且,我們所要面臨的還是5萬個類似的無解之謎。假如你研讀福多的理論,你很容易就能發現,事實上,他從始至終都在迴避著這個問題,而且,他似乎總是津津樂道地利用一個詞的不同大小寫形式和字體來解釋一個概念。

基本觀點是這樣的:就什麼使某物成了一隻doorknob(門把手)來說,它只不過就是:作為來自經驗的一種東西,我們的心智正是利用這個經驗毫無困難地習得DOORKNOB(門把手)這個概念的。反過來,就什麼使某物成了DOORKNOB這個概念來說,它只不過就是:對人類心智所鎖定的“門把手”的性能的表達。我們的心智從doorknobhood(門把手性)的理想的實例中獲取經驗,正是這種經驗將心智鎖定在門把手的性能上……我想要說的是,“門把手性”就是指人們被鎖定的那個門把手的性能,這個被鎖定的性能來自於人們對門把手將門鎖住的典型體驗,而門把手將門鎖上所憑借的則是它所具有的典型門把手的性能。

公平地說,這並不是晦澀難懂的天書;福多是在設法建構一種連貫的哲學辯論,儘管它有些難懂(這裡我將不做任何解釋)。不過,在涉及心理概念時,福多給人留下的印象的確是在玩印刷騙局:doorknobhood(門把手性)的性能到底是什麼,人們究竟是如何識別它們並利用它們進行推理的,對於這些問題,福多一個也沒有解釋。

上述問題是極端天賦論中存在的一些理論問題,那麼看看它在語言事實方面還有些什麼問題呢?語言學家都瞭解的一個眼前問題就是:單語素詞義(福多所說的天賦原子)和多語素詞義(福多所說的由部分組成的詞義,而且是習得的,就像短語和句子的含義)之間的界限通常是任意的。首先,相同的概念在一種語言中表示為一個多語素詞,而在另一種語言中則可能被表示為一個單語素詞,反之亦然,就像我們在前面的章節中對顯身於不同語言槽中的“致使”概念進行觀察時所看到的那樣。舉例來說,在英語中,我們有獨立的語素,例如,see(看)和show(顯示)、come(來)和bring(帶來)、rise(上升)和raise(提高)、write(寫)和dictate(聽寫)。在希伯來語中,表示show的詞是cause-to-see(致使看)、表示bring的是cause-to-come(致使來)、表示raise的是cause-to-rise(致使上升)、表示dictate的是cause-to-write(致使寫)。但沒有人會說,“帶來”這個概念對美國人和英國人來說是天賦的,而對於以色列人來說則是習得的。即使在同一語言中,隨著時間的推移,一個概念也同樣可以在多語素詞和單語素詞之間進行轉換。語言中大多數的不規則形式正是這樣形成的:要麼說話人把兩個語素含混在一起了,要麼聽話人沒有分辨出它們來,總之,原本是兩個語素,結果被融入了一個。例如,made(製造)原本是maked(make+ed)、feet(足)原本是foeti(fot[foot]+-i)。不過,我們可以肯定地說,“過去製造”和“不只一隻腳”的概念絕非是英語使用者在中世紀英語時期通過習得而演變成天賦概念的。在離我們更近些的英語時期,每當一個新發明進入常用詞語時,我們都可以看到從多語素詞向單語素詞的轉換:refrigerator(冰箱)→fridge(電冰箱)、horseless carriage(老式汽車)→car(汽車)、wireless(無線電)→radio(收音機)、facsimile transmission(傳真發送)→fax(傳真)、electronic mail(電子郵件)→e-mail(電子郵件)、personal computer(個人電腦)→PC(個人電腦)。難道當人們開始用單語素詞指稱原本是多語素詞的概念時,每一個這樣的概念都要喚醒一個沉寂中的對等天賦概念嗎?

所有這些事實都突出了語言的一個重要設計功能,那就是句法功能。句法機制使人們能夠利用簡單概念去構建復合概念,比如,remove caffeine from(從……脫去咖啡因),復合概念的解釋取決於簡單概念的詞義,就這個短語而言,短語的含義取決於remove(去除)、caffeine(咖啡因)和from(從)。事實上,在其他辯論場上,福多就是充分地利用了語言的這個功能來搏擊對方的,例如,在他與有關聯結主義的辯論時。形態學(復合詞的構詞)與句法學的機理相仿,即通過簡單概念來構造復合概念。在這種情況下,我們可以根據de-(除去)、caffeine(咖啡因)、-ate(動詞化)和-ed(過去分詞)的概念含義來解釋decaffeinated(脫咖啡因的)的概念含義。但是,福多卻堅持認為,這一機理必須在單個詞語的門前收住腳步——換言之,當人們開始使用decaf(脫因咖啡)或Sanka(山咖)時,必須有一個全新的概念來代替原來的咖啡,實際上,這個全新的概念也是天生的。但遺憾的是,多語素詞可以輕鬆融入單語素詞這一事實說明,語言並不遵守福多的劃界。

當然,我們應當承認,概念通過不同方式來表達,比如,短語、復合詞和簡單詞,其含義確實會發生一些變化。舉例來說,一個詞自身的含義成分比其出現在短語中時更專屬。To butter並非像字面那樣專指用“黃油”塗抹,它可以指用任何一種類似黃油的物質塗抹:你可以把廉價的人造黃油塗在麵包上。衍生於名詞的齊名動詞,比如,gerrymander(為正當利益改劃選區)、bowdlerize(刪除文句)和boycott(聯合抵制)的含義比當初賦予它們靈感的那個人的任何記憶都要長久。但這些變化只是作為短語或詞的性能的一個條件而被普遍應用的,而並不是作為每個單詞的特質而應用的(正如你可以用廉價的人造黃油塗抹麵包,你也可以用乙烯基布糊牆是一樣的)。這些變化是對原始含義的調整或補遺,但它們並不是像用“大電車”來替代“香蕉”那樣的徹底替換,而且只有在簡單詞義和復合詞義是毫不相干的原子的情況下,這種情況才有可能發生。

我們前面說過,福多還宣稱,表達復合概念的詞並不比表達簡單概念的詞更難以使用和掌握。不過,復合詞本來也不必更費心,因為通過實踐,心智完全可以將要素包組裝進模塊,並在記憶和加工過程中為每個模塊分配一個單獨的槽。因此,人們使用“致使死亡”這個概念所耗費的心智資源很可能並不比使用“死亡”所消耗的多。假如在兒童發展的某個階段中,一個概念確實超過了模塊的自然尺寸,那麼他們就真的遇到學習麻煩了。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

心理學家黛迪莉·特納(Dedre Gentner)曾對下面一組動詞做過認真的考察,這些動詞包括:簡單動詞give(給予)和take(採取)、略微複雜一點的動詞pay(支付)和trade(交易)——給予X並接受Y,以及更複雜一些的動詞spend(花費)——給予錢並且收到X、buy(買)——收到X並且給予錢和sell(銷售)——給予X並接收錢。特納的研究結果表明,孩子們發現簡單動詞比複雜動詞容易表演,而越是複雜的動詞就越難於付諸行動。這與預期的結果是相同的。研究結果還顯示,孩子們所犯的錯誤主要集中在,他們有時會漏掉一些額外的含義成分,比如,當孩子們表演“賣東西”時,他們往往把東西給出去卻不知道收錢。這種由於“局部學習”(partial learning)造成的兒童言語失誤時有發生,比如,一個兩歲小男孩在自動取款機前問媽媽:“我們在買錢嗎?”

福多的核心論證就是他對定義的攻擊,他說,定義將不可避免地漏掉一些那個接受定義的詞的含義。這個論證的問題在於,它混淆了定義與表徵的概念,事實上,定義(本來就不總是完整的)與心智對語義的表徵並不是一回事。所謂定義(definition)是指利用其他英語詞語對一個英語單詞的詞義所做的辭典解釋,它所面向的是天下的“全人”(whole person),為了弄懂這些辭典解釋,他們需要運用他的全部智力和語言技能。所謂語義表徵(semantic representation)是指一個人所擁有的關於一個概念結構(思想的語言)中的單詞的詞義知識,而這個概念結構則是由操控其模塊並將其與其含義相聯繫的大腦系統所加工出來的。定義完全可以是不完善的,因為它們可以為語言使用者們留下大量的想像空間。語義表徵則不然,它必須比定義更明確,因為它們本身就“是”語言使用者的想像力。不幸的是,福多對復合語義表徵所進行的攻擊恰恰是建立在對復合語義表徵與辭典定義的混淆基礎之上的。

福多的論據只有一個:及物動詞paint(油漆)及其定義cover a surface with paint(用塗料覆蓋表面):

讓我們從一個相當天然的道理開始吧,考慮這樣一種情況,一個油漆廠爆炸了,爆炸使旁觀者弄得滿身都是油漆。這可能是件很好玩的事情,但這並不等於說,這個油漆廠(或爆炸)粉刷了旁觀者。

正如他自己所承認的,這的確是個天然的道理,因為to paint以及其他使役動詞的語義表徵通常要求一個有生命的施事者。一個乳牛場爆炸並不能給乳牛塗上牛奶,美國WD-40工廠的爆炸也無法給鉸鏈上潤滑劑。就這個天然的道理來說,它並不需要勞駕辭典編輯者們特意做什麼說明,因為他們完全可以指望讀者們自己將這一點補充上。這恰恰是問題的關鍵——只要讀者意識到paint是個使役動詞時,他們就可以將這一點補充上,因為他們的大腦對paint的表徵已經包括了“因果事件的施事者”這一概念。

因此,福多繼續辯稱:

考慮一下意大利文藝復興時期的著名藝術家米開朗基羅的情況,儘管他是油畫的施事者,但他卻不是個油漆工。尤其當他將油漆噴刷在西斯廷教堂的天花板時,他並不是在給天花板刷油漆,而是在天花板上繪製油畫……請比較一下湯姆·索亞[5]和他刷油漆的柵欄。

暫且不計較確實有許多人將米開朗基羅的行為描述為painting the ceiling(給天花板刷油漆),實際上,這個句型是在paint a picture on the ceiling(在天花板上繪製油畫)上應用了位置格規則的直接產物。如果在谷歌上搜索短語Michelangelo painted the ceiling(米開朗基羅油漆天花板),共可檢索到335個鏈接,儘管其中一個把天花板鎖定在“西斯廷教堂”,另一個鎖定在“第十六教堂”。福多注意到,對一個要在天花板上繪畫的人來說,遮蓋天花板必定是他的主要意圖,油畫是帶著這個意圖被畫上去的,而絕非是其他意圖的副產品偶然地遮蓋了天花板。這個論點的確很敏銳,但遺憾的是,它與動詞paint的特質含義毫不相干。正如我們在第1章所看到的,那只不過是所有進入容器格構式的動詞的入門條件而已:這些動詞均指定一種狀態變化,而這種狀態變化則是由於對一個事物的表面體或一個容器有目的地實施影響而引發的。一個要去井邊打水的人,半路上卻掉進了湖裡,這並不等於說他裝滿了水桶(filled the bucket);一個將繃帶繞在肩上取暖的人,他並不是綁住了自己的肩膀(ban daged her shoulders),等等。所以說,福多在抱怨paint的定義“正在添枝增葉”的同時,他卻忽略了這樣一個事實,這並不是一個paint的定義問題,同樣的枝葉會添加在成千上萬的動詞定義上,而且只要將它們的目的性去掉並將它們插入到更加專屬的概念中去,比如,“行為”、“致使”和“目標”——即那些被福多否認的詞義的遞歸要素,它們的枝葉就會立刻消失得無影無蹤。

為證實自己的觀點,福多又做了一次努力:

無論怎樣,這個定義還是不起作用。請考慮一下這種情況,當米開朗基羅將畫筆浸入天藍色的油彩時,他就等於用油漆覆蓋了畫筆的表面,而且他這麼做的主要意圖就是想通過浸漬畫筆而令它被油漆所覆蓋。但儘管如此,米開朗基羅並不是在“繪製他的畫筆”。

說得沒錯,但這是因為這個動詞paint和成千上萬的其他動詞一樣——區分手段和目的,米開朗基羅浸漬畫筆被識解為一種手段,而牆表則被識解為目的。

列舉了這3個例子之後,福多希望他的讀者正在失去耐心,“我真的不知道何去何從了,”他歎息道。福多的故事到此戛然而止,目的是以此不讓讀者們發覺,事實上,他所設的3個理論障礙(有生命的施事者、預期的效果、手段和目標之分)均不符合原子論的要求,即,無論有生命的施事者、預期的效果還是手段和目標的區分都不是動詞paint所獨有的無可復歸的癖好,恰恰相反,它們是許多類似paint的動詞所共有的特性,而這正是與原子論背道而馳的。

現在讓我通過分裂原子——通過展示動詞是由少量概念粒子構成的,來圓滿地結束我們對極端天賦論的討論。我們整個第1章的討論都是在這個思想的基礎上進行的。這裡我不再重複前面的例子,相反,我將為你隆重地推出一個極其優雅的原子裂變實驗,這個實驗部分基於貝絲·萊文的研究。該實驗的研究對象是一類最典型的動詞:簡單及物行為動詞,此類動詞所傳達的是“X對Y的所作所為”。假如真有哪類動詞的含義是原子的,那麼就當屬這一類了。

該實驗是用這種方法來分裂原子的:首先將及物動詞應用於各種句法構式中,然後再對所產生的不合理句法構式進行仔細考察。第一個用於實驗的句法構式是“意動式”(conative),意動一詞來自於希臘語,意為“嘗試”。意動式所傳達的基本思想是,“施事者反覆嘗試去影響某事物,但結果卻並不十分令人滿意”。

Mabel cut at the rope.[Compare"Mabel cut the rope."]

梅布爾砍向那根繩子。(比較“梅布爾割斷了那根繩子。”)

Sal chipped at the rock.

薩爾劈向那塊岩石。

Vince hit at the dog.

艾斯瞄向那隻狗。

Claudia kicked at the wall.

克勞迪婭踢向那堵牆。

上述意動式中的介詞at均指向施事者意圖的那個目標實體。請注意at的這種隱喻性的擴展,它原來所表達的含義更具體些,即物理運動的一個目標,就像它在Harry fired an arrow at the tree(哈利朝那棵樹射了一箭)中所表達的那樣。正如我們所預料的,並不是所有的動詞都可以進入到此類構式中,即使有些組合從意思上是可以講得通的,但是它們聽起來卻讓人覺得怪怪的。

*Nancy touched at the cat.

南希摸向那隻貓。

*Jeremy kissed at the child.

傑裡米吻向那個孩子。

*Rhonda broke at the rope.

朗達砍向那股繩子。

*Joseph split at the wood.

約瑟夫劈向那塊木頭。

由此可見,意動替換構式所能適用的行為類型遠比我們想像得要少。總結起來,意動構式只適用於以下兩類行為的動詞:cutting(切割)類行為的動詞,如chip(削)、chop(剁)、cut(切)、hack(砍)、slash(猛砍)以及hitting(打)類行為的動詞,如beat(打敗)、bump(碰撞)、hit(打擊)、kick(踢)、knock(敲擊)、slap(拍擊)、strike(撞擊)、tap(輕打);但它卻不適合touching(接觸)類行為的動詞,如hug(擁抱)、kiss(親吻)、pat(輕拍)、stroke(撫摸)、tickle(弄癢)、touch(觸摸);也不適合breaking(破壞)類行為的動詞,如break(打破)、crack(破裂)、rip(撕裂)、smash(粉碎)、split(分離)。簡言之,只有那些表示由於某類接觸所導致的運動的動詞才符合意動構式的使用條件。

現在我們再來看看用於實驗的另一種叫作“物主提升”(possessor-raising)的句法構式。

Sam cut Brian's arm.

山姆砍了布萊恩的手臂。

Sam cut Brian on the arm.

山姆砍在了布萊恩的手臂上。

Miriam hit the dog's leg.

米利亞姆打中了狗的腿。

Miriam hit the dog on the leg.

米利亞姆打到狗的腿上了。

Terry touched Mavis's ear.

特裡觸摸了梅維思的耳朵。

Terry touched Mavis on the ear.

特裡摸到梅維思的耳朵上了。

像其他句法轉換構式一樣,物主提升構式也牽涉到一個概念性的格式塔轉換問題,這裡的格式塔轉換在於到底該將一個人識解為“擁有身體器官的不朽靈魂”,如cut Brian's arm(砍了布萊恩的手臂),還是將他識解為“自身臟器的一個化身”,如cut Brian(砍了布萊恩)。就第1個例句來說,有人可能會問“布萊恩”到底是誰,或者“布萊恩”到底在哪兒,你能砍斷他的任何一個部分——四肢、頭、軀幹,卻砍不到他本人。就第2個例句而言,你可以砍在這傢伙的頭上、胸上甚至小腳趾上,總之,無論你砍在哪個部位上,它們都是屬於布萊恩的,而不只是一些隨便的身體部位而已。當我們將無知覺的對象而不是身體部位用在這個構式中時,身心二元論(mind-body dualism)問題就一目瞭然了。我們不能說The puppy bit the table on the leg(小狗咬在桌子的腿上了);Sam touched the library on the window(山姆摸到圖書館的窗戶上了),或者A rock hit the house on the roof(一塊石頭打在房子的屋頂上了),這是因為,與身體部位不同,我們的心智並不把以上這些對像識解為由一個統一的天賦知覺支配的組件。

請注意,我在這裡提及物主提升構式並不是要闡釋它所蘊含的心理模型,我們所要闡釋的是這個構式對動詞的選擇問題。舉例來說,下面這兩個句子就有些不大對勁,James broke Thomas on the leg(詹姆斯打破在托馬斯的腿上)或者Hagler split Leonard on the lip(哈格勒撕裂倫納德在唇上)。由此看來,物主提升構式只適用於擊打類動詞和切割類動詞,它不適用於破壞類動詞。可用於物主提升構式的動詞有一個共同點,那就是它們必須指定一種身體接觸。

說到身體接觸,我們再來介紹一種與位置格替換構式相似的構式。

I hit the bat against the wall.

我打那只倚在牆上的蝙蝠。

I hit the wall with the bat.

我把蝙蝠摔在牆上。

She bumped the glass against the table.

她撞擊那個放在桌子上的玻璃杯。

She bumped the table with the glass.

她用玻璃杯撞擊那張桌子。

同樣,還是有幾個動詞拒絕成為這個貌似屬於它們的俱樂部的會員。

I cut the rope with the knife.

我用小刀割繩子。

*I cut the knife against the rope.

*我割靠在繩子邊上的小刀。

They broke the glass with the hammer.

他們拿錘子打碎了那塊玻璃。

*They broke the hammer against the glass.

*他們打碎了靠在玻璃邊上的錘子。

She touched the cat with her hand.

她伸手摸了摸那隻貓。

*She touched her hand against the cat.

*她摸了摸靠在貓身上的手。

當然以下情況不在我們的考慮範圍內,刀被切壞了、錘子被碰碎了,或者手被觸摸了。在這種情況下,打擊類動詞能夠進入此句法替換構式,而破壞類動詞和接觸類動詞則不能進入。換言之,能夠參與此句法構式的動詞所表達的是伴隨接觸的運動,但該運動卻不能伴有特殊效應的接觸(例如,一個切口、一個破裂),而且這個運動還不能伴隨沒有事先位置變化的接觸(就像在接觸類的例句中那樣)。

我們的原子分裂需要對5個句法構式均進行原子測試,請容許我將最後兩個介紹完。“中動語態”(middle voice)構式指的是對某物實施作用的容易度,例如,This glass breaks easily(玻璃杯輕而易舉地打碎了)和This rope cuts like a dream(繩子毫不費力地割斷了)。同樣,仍然不是所有的動詞都可以參與到中動語態中來。

*Babies kiss easily.

*嬰兒很容易親吻。

*That dog slaps easily.

*那隻狗很容易拍打。

*This wire touches easily.

*這條線很容易觸摸。

中動語態適用於那些預示著一個由某種原因導致的特定效應的動詞,這些動詞包括破壞類動詞和切割類動詞,但不包括接吻類、拍擊類和接觸類動詞。沒有特定效應,就沒有中動語態。

最後,讓我們來看看“反使役替換構式”(anticausative alternation),該構式通過去除因果施事者的方式將及物動詞轉換為不及物動詞。它與中動語態構式有所不同,因為它所描述的是,一個對像在一個真實的事件中所經歷的一場具體的變化,而不是該對象的一般屬性有多麼容易改變。例如,對於Jemima broke a glass(傑邁瑪打碎了一隻玻璃杯,一種使役構式)中的及物動詞broke(打碎)來說,你可以在下面句子中使用它的不及物形式,比如,At three o’clock, the glass broke(三點鐘時,那個玻璃杯打碎了),不過,並不是所有的使役動詞都會同意將它們的施事者去掉的。

*Sometime last night, the rope cut.

*昨晚的某個時候,那根繩子剪斷了。

*Earlier today, Mae hit[meaning"Mae was hit"].

*今天早些時候,梅襲擊了(意思是“梅遭襲擊"了)。

*At three o’clock, Clive touched[meaning"Clive was touched"].

*三點鐘時,克萊夫感動了(意思是“克萊夫被感動”了)。

反使役構式接受那些指定一個特定效應的動詞,但條件是它們只能表示一個效應,僅此而已。在這一點上,它們比可以進入中動語態構式的動詞受到的限制還要多,中動語態構式中的動詞不僅可以指示一個效應,而且還可以指定實施該效應的手段(例如,切割)。

我對此的看法就是,這些替換構式是在根據簡單行為動詞所共享的含義成分在為它們進行交互分類,結果界定出了一族縱橫交錯的簡單行為的動詞微類。請看表2-1對本裂變實驗的小結(拒絕進入構式替換式的動詞以星號標記)。

表2-1 動詞微類總結

表2-1蘊含著一個深層結構,該結構解釋了為什麼這些動詞可以整齊地被分配進行列中。如果我們用動詞代替構式來重新排列的話,這個深層結構便會一目瞭然了。

hit:運動、聯繫

cut:運動、接觸、影響

break:效應

touch:接觸

這個排列的格外優雅之處就在於,行列中的動詞所利用的是概念的公共資源,這裡沒有任何一個概念在解釋一個句法構式入門條件時需要被重新劃定界限。相反,一些概念一直反覆出現在不同的動詞和句法構式中。同一個“接觸”概念,不僅定義了物主提升構式的動詞,同時也幫助定義了意動構式、接觸位置格構式以及反使役構式(通過缺省值來定義)。同一個“效應”概念既區別了“切”與“打”,又區別了“接觸”和“破壞”。沒有任何一個動詞需要一個為它自己量體定制的意義成分,至少在區分它所能應用的句法構式時不需要這麼做。當然,許多動詞,比如,kiss(親吻)、chip(削)和snap(拉斷),確實有一個屬於它們自己的獨特的概念含義,但它並不排擠由基本概念界定的動詞含義或者影響動詞的句法行為。

我們在這些原子爆炸碎片中看到的是一個動詞內部的含義組合系統。那些把動詞歸進不同構式替換式中去的概念元素並不是任意的標記,就像拉丁語中對性(gender)或變格類(declensional class)進行歸類的那些概念元素那樣,這是因為它們決定著動詞使用的真實世界的情景。舉例來說,動詞hit(打)中表示“運動”的含義成分使其無法勝任描述這樣一種“致使”情況,即通過倚靠某人胳膊並緩增壓力而導致其胳膊青腫。相反,由於動詞break中沒有“運動”這個含義成分,所以它允許我們說Someone broke the bicycle(某人弄壞了那輛自行車),即使他並沒用長柄錘子擊打那輛自行車,而只是自行車輪胎承受不了他的體重而爆胎了。這些概念元素的功能條款不只是人類推理(含義假設)系統的一部分,由於它們控制著動詞進入句法構式的方式,因此它們是語言引擎本身的一個部分;它們也並非只是人們在日常推理中所運用的常識。

總而言之,類似“運動”、“接觸”和“因果關係”這樣的概念將動詞劃入縱橫交錯的範疇中,這些概念本身也因此成為動詞含義的組成成分。這意味著這些動詞本身是具有含義成分的、意味著它們並不是不可復歸的原子、意味著它們沒必要是與生俱來的。而且,假如“擊打”、“切割”和“破壞”這樣基本的含義都不是天賦的,那麼像“汽化器”和“低音號”這樣的詞語就更不可能是與生俱來的了。這是一個令人振奮的結論。它從常識和進化生物學兩個方面印證了我們對概念本質的懷疑。它使我們更加堅信,人類的認知工具箱裡確實裝載了“致使”、“運動”等基本概念組件。我們的結論也同時表明,承認“部分”概念是基礎的,而且可能是天賦的,並不意味著我們必須極端地認為“所有”概念都是基礎的且都是天賦的。

激進語用學

假如你能想像出一個理論,它與極端天賦論要多對立就多對立,那這個理論一定就是激進語用學了。激進語用學與概念語義學的分歧並不在於詞義的心智表徵是不是天賦的,也不在於詞義是不是原子的,而在於詞義是不是存在的。激進語用學的口號可能出自於威廉·詹姆斯(William James)的這句話:“一個定期閃現在意識中的、永恆存在的‘概念’或表徵其實就是一個像黑傑克一樣虛幻的實體。”根據激進語用學的理論,隱藏在一個詞義背後的、永恆存在的概念結構也同黑傑克一樣虛幻,因為在不同語境下,人們可以用同一個詞表達不同的含義。連環漫畫《蒙蒂》(Monty)中的惡魔對話活生生地闡釋了激進語用學的這個思想梗概。

Monty?United Feature Syndicate, Inc.

英語及其他語言都沒那麼極端。根據激進語用學的觀點,人們使用詞語的方式之所以如此精微玄妙,是因為它基於一種語言與思想關係的思考方法,而這種思考方法顯然不同於頭腦中為每個詞條都固定地配備了概念結構模塊的辭典意象。

“激進語用學”聽起來就像一個矛盾修辭法,不過,它所暗指的是語用學——一門語言學的分支科學。語用學是研究語言如何在語境中按照會話雙方的知識和期待被使用的科學。激進語用學就是語用學領域的霸權集團,它試圖利用這些術語盡可能多地解釋語言方面的問題。這一名稱最初是語言學家傑弗裡·紐倫堡(Geoffrey Nunberg)杜撰出來的,紐倫堡曾一度因其在報紙和電台對語言所做的一些評論而享譽美國。其他激進語用學家包括人類學家丹·斯伯伯(Dan Sperber)和語言學家迪爾德麗·威爾遜(Deirdre Wilson)、心理語言學家伊麗莎白·貝茨(Elizabeth Bates)以及以聯結主義和動態系統著稱的認知科學流派的成員們。這些流派的倡導者們是最有彈力的蹦床,在本章後面的篇幅裡,我們將對一個聯結主義的模型進行探討,該模型將為你展示激進語用學的激進程度。

激進語用學的試金石就是卡通漫畫《蒙蒂》中所展示的那個現象:一詞多義(polysemy)。一詞多義是指,一個詞有許多不同但相關的含義,它不同於其他兩種一個聲音對應多種含義的構詞法。

首先,一詞多義與同音同形異義關係(homonymy)不同,同音同形異義詞是指一個詞同時有幾個不相關的含義。當一個古老的單詞在語言的發展過程中萌生了新意且當前的語言使用者已經不記得它的原始關聯時,同音同形異義詞就出現了。舉例來說,odd(奇數)這個詞原本指某個醒目的東西,比如,三角形的尖端。後來它被擴展來隱喻地指稱某物由於與眾不同而醒目,進而又被擴展來指稱奇數。

此外,一詞多義與同音異形異義關係(homophony)也不同,同音異形異義詞是指發音相同的不同單詞,通常是因為它們原來的發音在語言的發展過程中被合併了。例如,four(四)和fore(前部)現在聽起來是一樣的,但four最初與tour(旅遊)相諧音,而fore最初與flora(植物群)相諧音(或多或少的)。我們是通過拼寫方式來考察古發音化石的。同音同形異義詞和同音異形異義詞經常被用在文字遊戲中,就像下面這個證明一匹馬有無數條腿的書獃子式的笑話那樣。

Horses have an even number of legs.Behind they have two legs, and in front they have fore-legs.This makes six legs, which is certainly an odd number of legs for a horse.But the only number that is both even and odd is infinity.Therefore, horses have an infinite number of legs.

一匹馬有偶數條腿。2條後腿,4條前腿。加一起就是6條腿,對一匹馬來說,這個數字無異是與眾不同的。但唯一一個既是偶數又是奇數的數字是無窮大。因此,馬有無數條腿。

相比之下,就一詞多義而言,一個詞的多種含義則相當緊密地聯結在一起,以至於只有語言學家或人工智能研究人員才能發現它們之間的差別。請看下面的例句。

● Chicken可以指稱一種動物(為什麼小雞能過馬路?)或一種肉(嘗一嘗,它的味道像小雞!)。

● Newspaper可以指稱一個機構(吉爾為一家報社工作)或一種物品(給,用這張報紙壓扁那只蟑螂!)。

● Book可以指稱信息體(亞伯寫的書不可信)或一種物品(亞伯的書重2.5千克)。

● Window可以指稱一扇窗戶(她打碎了浴室的窗戶)或一個通路(她是從浴室的窗戶進來的)。

● Monkey可以指稱一個物種(猴子生活在樹林裡)或一個個體(猴子們接管了那個小島)。

● France可以指稱一個政治實體(France is a republic,法國是一個共和國)或該實體的領導人(France defied the United States,法國領導人公然反抗美國)或一片領土(France has two mountain ranges,法國境內有兩條山脈)。

● Construction可以指稱一個事件(The construction took nine months,工程耗時9個月)、一個過程(The construction was long and noisy,施工又長又吵人)、一個結果(The construction is on the next block,那個建築物在下一個街區)或者一種方式(The construction is shoddy,劣質的施工)。

我們似乎是根據多義詞所處的句子、對話或文本中的語境為其配置適當含義的。要不是在一種叫作軛式修飾法(zeugma)或一語雙敘法(syllepsis)的文字遊戲中看到了多義詞含義之間的衝突的話,人們通常是不會意識到他們在這些詞義之間所做的切換有多麼地輕而易舉。軛式修飾法是指兩個不相容的含義被並置在一起。典型的例子包括本傑明·富蘭克林的名言We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately(我們必須同心協力,否則我們肯定會分崩離析)、查爾斯·狄更斯的She came home in a flood of tears and a sedan chair(她乘著泉湧的淚水和一頂轎子回到了家)和格魯喬·馬克思(Groucho Marx)的You can leave in a taxi.If you can't get a taxi, you can leave in a huff.If that's too soon, you can leave in a minute and a huff(你可以乘出租車離開。如果你找不到出租車,你可以悻悻而去。如果太早了,你可以一分鐘後悻悻而去地離開)。偶爾,說話者為了表明一種看法,會特意引起人們對一詞多義的關注,就像在電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)中所表現的那樣,一個士兵被告知,如果一個國家辱罵另一個國家,那麼戰爭就要開始了。他回答說:“那我就不明白了。德國的山脈無法辱罵法國的山脈,不僅山脈做不到,河流、森林或者玉米田都做不到這一點。”不過多數情況下,多義詞的含義混合是無須令人皺眉的。

Yeats did not enjoy hearing himself read aloud.

葉芝不喜歡聽到自己大聲朗讀。

The Boston Globe decided to change its size and typeface.

《波士頓環球報》決定改變它的字號和字體。

Don't worry about that review—tomorrow it will be wrapping fish.

別擔心那個檢查——明天就過去了。

Sally's book, which would make a good doorstop, is full of errors.

莎莉的書到處是錯誤,會拒人千里的。

The chair you’re sitting in was common in nineteenth-century parlors.

你坐的那把椅子在19世紀的會客廳裡很常見。

The window was broken so many times that it had to be boarded up.

窗戶被打碎了好多次,所以只好被釘上了木板。

一詞多義無處不在。一部苦情(sad)的電影讓人難過(sad),可是一個傷心(sad)的人一直是悲傷(sad)的。當你開餐(begin a meal)時,你是準備吃;但如果你是一個廚師,你要準備做。當你開始一本書(begin a book)時,你是準備閱讀它;但如果你是一個作家,你是準備寫它。使一輛車成為好車(good car)的品質與使牛排成為好牛排、丈夫成為好丈夫、親吻成為香吻的品質並不相同。一輛快車(fast car)行駛急速,而一本快速閱讀的書(fast book)根本不需要快速移動(它只是可以在短時間內讀完而已),快車手(fast driver)、高速公路(fast highway)、緊急決定(fast decision)、高效打字員(fast typist)、倉促約會(fast date)都是快,但“快”的方式卻不盡相同。

甚至像顏色詞這樣具體的詞也能像變色龍一樣千變萬化。紅色(red)可以用來修飾葡萄、劍葉蘭、蹄類動物的肉,或者當一個男老師上課時發現褲子拉鏈開著時羞紅的臉,儘管都是“紅”,但在上述情況中的顏色卻是濃淡不一的。下面這首撒羅拉·薩比阿(Saroja Subbiah)的小詩的靈感就來自於顏色詞的多義性,他將同樣的靈感也傳給了我。

Dear White Fella

When I am born I'm black

When I grow up I'm black

When I am sick I'm black

When I go out ina sun I'm black

When I git cold I'm black

When I git scared I'm black

And when I die I'm still black.

But you white fella

When you’re born you’re pink

When you grow up you’re white

When you git sick you’re green

When you go out ina sun you go red

When you git cold you go blue

When you git scared you’re yellow

And when you die you’re grey

And you got the cheek to call me coloured?

親愛的白人小伙子

我生來就是個黑人

長大後我還是黑色的

生病時我是黑色的

太陽底下我也是黑色的

著涼的時候我仍然是黑色的

害怕時我會發黑

直到我離開人世,我依然是個黑人。

而你,白人小伙子

一降生,你是粉色的

長大後你是雪白的

生病時,你會發綠

太陽底下你又變得通紅

著涼時你會發藍

害怕時你會發黃

而當你死去時,你又成了死灰色的

可你有什麼顏面叫我有色人種呢?

當一個詞被用於指稱與其通常所指相關的事物時,一詞多義現象往往就發生了,這就是人們常說的轉喻修辭法(metonymy)。我可以說“蘇西被停放在偏僻的地方了”或者“布蘭得利被公交車追尾了”,在這兩個例句中,我分別使用了兩個人的名字指代他們的車。類似的,我們還可以說“把喬姆斯基放在語言學架上”或者“你可以在書店後面找到希區柯克”,這裡我們用名字指稱他們的作品。還可以用人們的器官和財產來指稱他們,比如,護士們有時會說“220病房的膽囊需要換衣服”,或者一個女招待會這樣告訴另一個服務員“那個火腿三明治要埋單”。

人們該如何理解這種明顯的語義混亂呢?在激進語用學看來,語義理解是一個非常彈性的過程,在這一過程中,人們只是隨機應變地利用自己所瞭解的知識以及他們對對方的瞭解。不僅如此,在激進語用學學者們看來,我們所說的“詞義”根本不是字典中或心智中離散的詞條,而是常規事件及其典型參與者之間相互聯繫的模式。這一模型使得聽話人能夠對話語中的詞語加以改造,然後再以某種能夠產出說話人在那個語境中最有可能要傳達的信息的方式將改造後的詞語有機地聯繫在一起。

就所指事物而言,激進語用學有一個真值元素,這個真值元素就是詞語指稱的是外界事物。就連“火腿三明治”都可以指稱一個坐在餐檯旁吃午餐的男人,這著實令那些希望利用一套邏輯指針將語言表達式投射到外部世界的邏輯學家們大跌眼鏡、心灰意冷。不過,這裡我所關心的是,激進語用學關於人類心智的看法到底是不是正確的。激進語用學關於詞語缺乏精確的心智表徵的主張,很顯然與我們在觀察動詞替換構式時所看到的畫面大相逕庭。我們所看到的畫面非但不混亂,而且看上去涇渭分明,這主要表現在以下3個方面。

第一,人們放棄了使用本來完全可以理解的一些動詞的表達方式。比如,He clogged hair into the sink(他的頭髮堵住了水槽)、She yelled him her order(她喊著向他傳達命令)、We melted at the butter(我們企圖融解那塊黃油)以及She broke him on the arm(她把他的胳膊弄斷了)。假如按照激進語用學所說的,只要能在語境中講得通,我們的大腦就會滿意的話,那麼為什麼上面這些完全講得通的句子卻有一股不合語法的味道呢?

第二,我們清楚地看到了動詞使用的界限是如何在相似的事件間進行精確分類的,這些界限並不總是徘徊在常規類型的周圍。舉例來說,當我想到日常生活中的一個典型場景時,比如,將水倒進玻璃杯,大腦就會為我呈現出一幅血肉豐滿的意象——一個口渴的人,手裡拿著乾淨的水杯,走到一個水龍頭前,打開水龍頭,讓幾股水流到杯子裡。然而,現在我們去掉細節,只看梗概。假如我選擇了動詞pour(倒),我的視線就會自動聚焦在水被迫運動的方式上,而對它的去向視而不見,這就是為什麼我們可以說pour the water(倒水)但卻不能說pour the glass(倒玻璃杯)。假如我選擇使用動詞fill(裝滿),我的視線則會聚焦在玻璃杯被注滿的結果上,而無視它的方式,這就是為什麼我們可以說fill the glass(裝滿水杯),但卻不能說fill the water(裝滿水)。就連那些簡單類型的及物動詞也被縱橫交錯地分割開來,動詞cut(切)、break(打破)、touch(接觸)以及hit(打擊)等也被發配到不同的語義地帶。每個動詞只瞄準事件的一個必要方面(因果關係、運動、接觸),而對其他方面卻必須目不斜視,不管那些方面與我們經驗的聯繫有多麼普遍。這與激進語用學所聲稱的、支配我們對語言使用方法的典型情景是常規類型的觀點截然相反。

第三,動詞類之間的切分不只把一些緊密相連的特徵圈在了一起(快、慢、濕、乾燥、自願等),它們還受句法和代數結構規則的制約。舉例來說,cut(切)並不只是引起一種普通的運動、接觸和效果。移動一個雞蛋,使其與熱鍋發生接觸,致使雞蛋破裂,這並不等於切雞蛋(cutting an egg)。相反,切割類的運動必須包括切割工具與雞蛋的接觸,然後是該工具穿透雞蛋表面的運動,穿透的結果導致雞蛋破裂,這才是cut(切)。同樣,詞類的代數性表現在它們需要變量來填充特定的句法空位。想一想,我們需要用什麼來描述一個動詞微類的共同特徵呢?比如,說話方式類動詞,whisper(低聲地說)、mumble(喃喃自語)、shout(呼喊)、purr(咕嚕)、yammer(歎息)等到底有什麼共同之處呢?它們的共同之處並不是某種特別的方式,因為任何一種方式都能將它們區別開來。這個共同點也不可能是那些方式的“公分母”,因為根本就沒有這樣的“公分母”:低語和喃喃自語的共同特徵會被嚎叫和尖叫的共同特徵所抵消。恰恰相反,一個類別中的動詞必須而且只能指定某個方式。這就意味著,對詞類的描述必須遵守“定義之定義”(a definition of a definition),即對任何動詞的定義都必須包含這樣一個陳述:“方式=x”。這一方面提高了心智對詞義表徵的邏輯精密度的門檻,另一方面也引起了我們對那個所謂的“詞類的描述是各種聯繫的鬆散結合”的觀點的懷疑。

假如動詞和句法構式真的如此精確,那麼我們該如何解釋一詞多義這個桀驁不馴的語言現象呢?事實證明,一詞多義現象實際上並不比語言的其他現象更加難以駕馭。一詞多義現象是記憶形式與組合操作間交互作用的產物,而記憶形式和組合操作是語言的兩個主要成分,它們也是我在《詞與規則》中探討的主題。

一旦一詞多義的指稱範圍在語言中變得明顯起來,語言學家便開始了對其實例的仔細研究。目前為止,語言學家區分了不規則和規則兩類一詞多義關係,就像對屈折變化的不規則與規則的區分那樣。不規則形式,如come-came和mouse-mice是異質的,需要一個個地進行記憶;規則形式,如walk-walked和cat-cats是由規則生成的。一些多義詞的語義關係就像不規則的屈折變化一樣不可預測,因此,它們也只能靠記憶了。舉例來說,當某人瞭解到英語單詞red可以指“消防車的顏色”時,他隨即將這一知識作為一條定義歸檔到自己的心理辭典裡;而在另一個獨立的情景中,他又瞭解到red還可以指“露西·鮑爾頭髮的顏色”,於是他同樣將這個知識也歸檔。以此類推,這就要求人們在自己的心理辭典中為一些詞條添加許多定義,我們在前面已經看到,對詞語來說,人類的記憶是相當慷慨的——5萬~10萬個單詞之間,而且它們很可能不只是單詞,還有可能是習語。因此,對於我們的記憶來說,多幾個額外的定義算不上什麼了不起的事情。當然,最初必須得有一個人,他能相當靈活地將一個詞語擴展到一個新的含義上,隨後,當這個創新者將它散佈到人群中去時,還得有另一些人會對其含義進行推理。不過,對於我們大多數人來說,我們只要記住創新的產物就可以了,並不需要對每個詞進行重新定義。我們在上一章中已經看過了這種勞動分工的情況。

我們之所以相信一詞多義的含義是記憶下來的,而不是按需要擴展出來的,是因為它們是約定俗成的,是一個語言社團內部既無從推導也不具普遍性的任意實踐活動。英語可以借用red指稱一種天然的頭髮顏色,但在其他語言,比如法語中,卻保留著一個專屬形容詞roux來指稱它,這就好比英語使用者說瑪麗蓮·夢露的頭髮是blond(金色)而不是yellow(黃色)的。其他表示頭髮顏色的詞語,如platinum(銀灰色)、ash(灰色)、strawberry(草莓色)、chestnut(栗色)、brunette(深褐色)、auburn(赤褐色)等,均需要一個一個地記憶。例如,strawberry blond是指微紅色的金髮而不是草莓色的金髮。問題是,為什麼偏偏red的意思就不需要這樣呢?還有皮膚的顏色詞,就像那首詩《白人小伙子》給我們帶來的啟迪那樣:這是一種習俗。它告訴我們“一個白人生病時皮膚是綠色的,寒冷時是藍色的,驚嚇時是黃色的”,這並不是視覺的問題。

另一個可以證明一詞多義的含義多數是通過純粹的廣泛使用而習得的證據來自語言統計學:一個詞使用的頻率越高,它的詞義就越多,反之亦然。舉例來說,常用動詞set(建立,使用頻率為372次/百萬)的詞典定義超過80條;非常用動詞sever(斷絕,9次/百萬)的詞典定義有4條;而罕見動詞senesce(開始衰老,少於1次/百萬)則僅有1條定義。假如詞義的默認值是精準的,而且詞語是通過獨立暴露來積累額外含義的話,那麼這個統計結果與我們的預期完全相符,但假如詞義的默認值是瀰散的,而且詞語是通過甄別訓練過程中的額外暴露而變得愈發敏銳的話,那麼這個統計結果則恰恰與我們的預期相反。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

實驗室的研究也證明了這個事實,即許多多義詞都是作為獨立的含義而被存儲在大腦中的。心理學家戴弗拉·克萊因(Devrah Klein)和格雷戈裡·墨菲(Gregory Murphy)利用一種在實驗心理學中被叫作“啟動效應”(priming)的技術做了相關的實驗研究,這種實驗的通常做法是,將一個單詞呈現給一個受試者,使其頭腦中的這個詞被激活,以便他能在短短的零點幾秒內便能輕鬆地將這個單詞(以及與其相關的其他詞語)識別出來。克萊因和墨菲的具體實驗做法是,他們首先為受試者快速地出示了一個帶修飾語的多義名詞,比如,paper(它要麼指日報,要麼指印刷日報的紙漿),顯示修飾詞的目的是幫助受試者鎖定paper那兩個含義中的一個,比如,wrapping paper(包裝紙)。這個修飾詞就是所謂的啟動詞,這一過程結束後,受試者需要回答的問題是,這個啟動詞在他頭腦中啟動了什麼:是僅僅啟動了那個特定的含義呢,還是某個涵蓋了這個詞全部含義的語義核(semantic core)。為了找出問題的答案,克萊因和墨菲再次為受試者顯示了paper,這次他們採用了另外一個修飾語,這個修飾語要麼與paper的原始含義一致,比如,shredded paper(切碎的紙),要麼與另一個不兼容的含義一致,比如,liberal paper(自由報)。實驗人員在受試者推斷第二個短語時開始計時,當他們得出正確結論時,他們身邊的按鈕就會被按下。實驗結果表明,相比於paper被一個不同於其原始含義的詞所啟動詞的情況(例如,wrapping paper liberal paper),受試者對paper被一個與其含義相同的詞所啟動(例如,wrapping paper shredded paper)所作出的反應更迅速、更準確。這一結果說明,對於多數多義詞來說,每個含義都是他們大腦中存儲的一個獨立單位,換言之,它可以完全不依賴於其他含義而被獨立激活。近年來,啟動技術得到了進一步完善,腦磁圖儀的應用使得大腦活動情況的測量變得更加直觀,高科技的啟動技術再一次驗證了克萊因實驗結論的可靠性。

與不規則多義現象對立的是規則多義現象。這類多義詞的特點是,整個一類詞語可以同時獲得一個新意思,人們無須一個個地記憶它們。一些規則多義詞甚至根本不需要增殖自身的詞義,只要遇到一個經驗豐富且善於分析的語言使用者就足夠了。以形容詞good(好)為例,它在“好刀”、“好妻子”和“好生活”中意味著完全不同的東西。這是不是就等於說good有多重含義呢?只有那些蠢傢伙才會這麼認為,也只有他們才會愚蠢地滿腦子搜羅詞義成分的交叉點,比如,尋找那些既是刀又是好東西的事物。只要是個正常人,人們都會深入到上述名詞短語內部去捕獲那個被good所修飾的含義成分,並將其從它與被修飾詞所共同經營的數十種含義中解放出來。

問題是,這個含義成分究竟是什麼呢?就此問題,計算語言學家詹姆斯·普斯捷約夫斯基(James Pustejovsky)認為,亞里士多德的主張是正確的。亞里士多德認為,心智對每個實體的理解均依據這樣4種因果關係:它是誰或由什麼創造的、它是由什麼組成的、它是什麼形狀的、它的用途是什麼。在解釋形容詞,如good(好)和fast(快)——a good road(一條好車道)、a fast road(一條快車道)以及動詞,如begin(開始)——He began his sandwich(他開始吃三明治)、She began the book(她開始讀書)時,人們往往會對涉及對像使用意圖的那部分概念結構進行深入思考(道路用於車輛行駛、三明治用於飲食、圖書用於閱讀等),然後得出結論,good與begin所指的就是那個部分。而當一個可數名詞被用作不可數名詞時,例如,There was sausage all over his shirt(他襯衫上到處都是香腸),人們就會設法辨別該物質的組成成分;注意,這裡同樣不需要新名詞含義的參與。人類所擁有的並不是惡魔語言中phhl?mkes(美味的意思)那樣的多形態的多義詞,相反,他們所擁有的是從詞語內部結構中挑選含義成分的一整套方案。

在徹底不規則(例如,red hair中的red)與完全可預測(例如,good road中的good)這兩個多義詞極端之間,我們還發現了兩者互動的情況。這種互動源於一些詞語的替換規則,比如,改變一個動詞識解的那些規則(例如,從致使運動到致使改變的規則)。就名詞多義詞而言,這些規則可以包括:允許用指稱產品的名稱來指稱它的生產者規則,該規則反之亦然(例如,本田、《紐約時報》);允許用指稱開口的名稱指稱其掩體的規則(例如,門、窗);允許用指稱動物的名稱來指稱動物的肉的規則(例如,羊肉、鵝肉、劍魚肉)。儘管這種情況所需規則的數量是巨大的,但這些規則本身都很簡潔。

在這一點上,激進語用學的擁護者可能會反駁說,這些“規則”都是臆造的,它們只是一些常識的快照,它們不過是人們在需要時對詞義所實施的拉伸而已。看來,要想證明這些規則確實是語言引擎的一部分,就必須證明它們與其他語言機制是相互配合的,尤其是與那些令常識和願望在交際中受挫方面的配合。

規則多義關係與其他語言機制相互配合的一個重要表現就是它對詞形(不只是詞義)的敏感。在某些情況下,多義關係受限於語音。舉例來說,一個表示國籍的形容詞可以被轉換成複數形式,指稱它的人民,例如,the Swiss(瑞士人)、the Spanish(西班牙人)、the Dutch(荷蘭人)、the French(法國人)和the Japanese(日本人)。但這條規則僅適用於兩種情況:第一種情況是以齒擦音(sibilant)結尾的形容詞——你可以指稱the Swiss(瑞士人)和the Spanish(西班牙人),但卻不能指稱*the German(德國人)、*the Coptic(科普特人)或者*the Belgian(比利時人);第二種情況是保持非英語語音模式的形容詞,例如,the Hausa(豪薩人)、the Tuareg(圖瓦雷格人)或者the Wolof(沃洛夫人)。而且在一些情況下,多義關係受限於形態結構(由詞干和後綴構成的一個詞的成分)。舉例來說,指稱政體的名詞可以擴展到指稱實際的國家,就像我們在談及democracies(民主國家)、tyrannies(暴政國家)、oligarchies(寡頭政治國家)、monarchies(君主制國家)和dictatorships(獨裁政體國家)時那樣——但這種情況不適用於以“-ism”結尾的名稱:你不能用fascisms指稱一群法西斯國家,同樣,一張地圖上也不可能遍佈著communisms(共產主義國家)、marx isms(馬克思主義國家)、maoisms(毛澤東思想國家)、islamisms(伊斯蘭主義國家)或者totalitarianisms(極權主義國家)。此外,多義關係與語法的密切配合還表現在用於區分美國英語和英國英語的一種方法上。當一種商品將其名稱轉讓給了一個老闆的時候,這個名稱在美國通常是單數的,如The Globe is ex panding its comics section(《全球報》正在擴展它的漫畫版),而在英國,這個名稱則是複數的,如The Guard ian are giving you the chance to win books(《衛報》正在為您提供一個贏得圖書的機會)。

規則多義關係還受限於苛刻的語義限制條件。你可以使用France(法國)指法國領土、國家或領導人,但卻不能指稱法國人民:France eats a lot but stays thin(法國人吃得多但卻能保持苗條),這種說法雖然能懂,但聽起來卻怪怪的。你可以為a newspaper(一家報社)或a magazine(一家雜誌社)工作,但卻不能為a book(一本書)或a movie(一部電影)工作。用於指稱食物的詞語,可以指稱該類食物搗碎後產生的黏性半流體物質——some carrot(一些胡蘿蔔泥)、some salmon(一些三文魚泥)、some apple(一些蘋果泥)、some egg(一些生蛋羹),但如果該物質是混合物而不是單一的物質就不能這麼指稱了。這就是為什麼墨西哥餐館供應的是refried beans(炸豆泥),而不是refried bean(炸豆泥);印度餐館供應的菜泥叫lentils(醃扁豆),而不叫lentil(醃扁豆)。我們發現,多義名詞與替換動詞一樣:它們不會倉促地跳進隨便哪個能夠被理解的句法構式中,相反,它們要麼應徵加入一個整齊的微類詞,要麼就徹底退出這個詞語行列。

還有一種多義關係與實際詞語(而不只是貌似合理的含義)糾結在一起的方式。在一種語言中,如果有一個詞已經在一系列相關含義中立樁標出了自己的語義槽,它就會擊退任何一個由多義規則打發來的入侵者(這有點類似於屈折變化,不規則複數形式mice[老鼠]優先佔領了規則形式mouses的位置)。就交通工具名詞擴展來的旅行動詞而言,你可以利用ferry(擺渡)、truck(駕駛卡車)、cycle(騎自行車)、canoe(乘獨木舟)或mo torcycle(騎摩托車)抵達某地,但你卻不能car(汽車)或plane(飛機)到達某地,因為在英語中,drive(開車)和fly(乘飛機)已經佔據了優先權。我們可以吃chicken(雞肉),但卻不能吃cow(奶牛)、calf(小牛)、sheep(綿羊)、pig(豬)或deer(鹿),而吃beef(牛肉)、veal(小牛肉)、mutton(羊肉)、pork(豬肉)或venison(鹿肉,在新西蘭,鹿肉被稱為cervena)。順便提一下,許多人相信這些成對的詞語——一個屬於指稱動物的日耳曼語,另一個屬於指稱肉食的法語。當時,只有諾曼領主才吃動物肉,而盎格魯-撒克遜的農民只有飼養動物的權力。這一學說來自沃爾特·司各特(Walter Scott)爵士的小說《艾凡赫》(Ivanhoe),小說中小丑萬巴向一個養豬人解釋道:

豬肉,我認為,是個很好的諾曼法語;因此,這牲畜活著的時候,由撒克遜的奴隸照料它,她於是就從了它的撒克遜名字——母豬(swine);但從她被抬到城堡大廳的那一刻起,她便成為一個諾曼豬,他們叫她豬肉(pork)……老總督牛(ox)在撒克遜奴隸(比如像你這樣的人)的照料下,一直享用著他的撒克遜人的綽號,但當他來到那些注定要吃他的虔誠的大嘴們的面前時,他就成了牛肉(beef),一隻熱氣騰騰的法國情人。小牛先生同樣在劫難逃,它以同樣的方式成了小牛肉先生:當他需要被照料時,他是撒克遜人,當成為物質享受時,卻被賦予了諾曼名字。

故事雖然令人著迷,但歷史語言學家卻告訴我們,這個理論是錯誤的;盎格魯-撒克遜和法語的詞語直到之後的幾個世紀後才被區分開來。不過有一點倒是真的,那就是人們並不會隨心所欲地使用那些被賦予了新意的詞語。他們首先要掌握大量詞語的規約含義,然後將自己從中總結出的多數規律應用到那些偏離了既有常規含義的詞語理解中去。

可是,我們又該怎樣解釋那個坐在14號餐檯旁、打著響指召喚服務員結賬的“火腿三明治”呢?沒有任何一個神經正常的語言學家會提出用“三明治”代替“人”的轉換規則,更不用說用“需要換繃帶的膽囊”來代替“病人”了。不過,人們改造詞語的靈活表現有時確實有點像劉易斯·卡羅爾(Lewis Carroll)的童話人物——漢普蒂·鄧普蒂,漢普蒂·鄧普蒂說:“當我使用一個詞時,它的意思恰恰就是我選擇它來表達的意思。”隨後,他又關鍵性地補充道:“當我讓一個詞像那樣做了那麼多的工作時,我總是要付給它加班費的。”當說話者將一個單詞打造成一個真正的非常規含義時,聽眾可絕不是不費吹灰之力就能理解它的字面意思的。相反,說話者的非常規含義與聽者頭腦中的規約含義間存在著一種摩擦,而這種摩擦本身就傳遞著信息。事實上,正是雙方之間存在的這種可預計的摩擦才使得人類的語言變得如此淋漓盡致、妙趣橫生。可以說,它是委婉與惡俗語(刻意的冒犯言辭)、潛台詞與信息、語言幽默與文字遊戲以及文學暗喻的生命之源泉。下面我們來一一地進行說明。

委婉語(Euphemism)與惡俗語(dysphemism)。服務員用“三明治”指稱顧客並不只是為了省點力氣,她其實是在運用一種冷漠的詼諧,把本應受到恭維的顧客貶低成服務人員們唯一真正共同關注的卑微食品。同樣,用生病的器官來稱呼病人是衛生保健人員常用的一種黑色幽默,一種用於平衡工作壓力(例如過度同情與拘謹)的辦法。舉例來說,他們常常用CTD(快要斷氣的)指稱晚期病人、用Code Brown(棕色警報)指稱大小便失禁的病人、用wallet biopsy(錢包檢查)指代對病人的費用所進行的核查。這也是為什麼女服務員或實習生不會在病人家屬面前用火腿三明治/膽囊來談論病人的原因。我們的心智把可數名詞轉換成不可數名詞利用的也是這個原理,就像下面這個例句中的cat(貓的血肉)的用法那樣,After he backed up, there was cat all over the driveway(他倒車之後,車道上到處都是貓的血肉)。例句中的cat被用作不可數名詞,這不只是因為死貓被當作了“血肉”(flesh)的同義詞。cat的這種用法類似於一種糗事幽默(sick humor),還因為它是一個敏感人會設法迴避在貓主人面前談及的一類事情。

一般而言,用人體部位、生理特徵或典型的穿著打扮來指稱一個人——也就是換喻詞(metonym)是粗俗的。許多民族的綽號,例如,用a slope(歪眉)或a slant(斜眼)稱呼亞洲人、用a redskin(紅色皮膚)稱呼印第安人、用a wetback(非法入境的農工)稱呼美國墨西哥人、歧視婦女的言辭a skirt(裙子:對女人的輕蔑)、a broad(寬大的身軀:娘兒們,下層社會對女人的稱呼)、a piece of ass(屁股:一個被當作滿足性慾的婦女)以及對某些固定工作人員的不敬稱謂,如稱公司官員a suit(西裝革履)、運動員a jock(運動服)、技工a wrench(扳鉗)都體現了這一點。我們前面提到了“物主提升式”,此構式蘊含的心態是人大於自身的組成部位。上述的用法實際上是對物主提升構式心態的一種擴展,通過擴展,人被貶低成其自身的組成部位(或其他財產),這等於是對“他”或“她”作為一個人的否定。

相比之下,委婉語通常用上位詞(hypernym)來指稱人——上位詞是指比最初出現在腦海中的那個詞更寬泛的詞類。相比於換喻詞,上位詞並不是真正意義上的一詞多義的實例。不過,它們在話語中的富於情感的使用從另一個側面重申了這個道理:詞語選擇方式的不同會造成人們心理感受上的差異。當吉卜林(Kipling)用“你將成為一個男人,我的孩子”結束他那首著名的小詩《假如》(If)時,1851年,當索傑納·特魯斯(Sojourner Truth)在一次充滿火藥味的演說中反覆地重申“難道我不是個女人嗎”,他們並不是在枉費口舌。相反,他們是在利用“男人”和“女人”賦予一個小男孩和一個非裔美國女性一定程度上的尊嚴,否則這些尊嚴很可能會被剝奪。這種性別敘述語也經常被人們驕傲地頌揚:馬迪·沃特斯演唱的“男子氣概”的副歌、斯蒂夫溫·伍德的“我是個男人”、海倫·瑞蒂的“我是個女人,聽我怒吼!”、佩姬·李(後稱佩姬小姐)的“我是個女人(W-O-M-A-N)”,等等。此外,下面這兩個委婉語中也迴盪著這種聲音:person of color(有色人種)和意第緒式英語中的mensch(受尊敬的人)原本指稱“男人”,但現在它們指“非凡成熟和正派的人”。

上位詞的褒義功能還體現在無生命物質的命名中。市場營銷人員經常用自命不凡的綽號來粉飾他們的產品,例如,driving machine(駕駛機器)、photographic instrument(攝影儀器)、beauty bar(美顏棒)以及dental cleaning system(牙科清理系統)。至於為什麼用上位詞所指稱的人或產品會讓人聽起來更高雅些這一問題,我們並沒有明確的答案。也許它是對屈辱的一種鏡像反應吧,這些屈辱來自於那種用人體部位和特質指代人本身的粗俗行為。總之,人們傾向於將抽像本質或原型看得比具體標誌屬性的細節更加純淨和高貴。但不管出於何故,這裡所反映出來的一條基本規則是:換喻詞貶損,上位詞褒獎。

潛台詞(Subtexts)。許多人文學者以The Invention of X(X的發明)或The Construction of X(X的建構)為題目著書立作,其中X從字面上是指那些能夠被發明或建構的東西,比如,傳統、浪漫愛情、人類、美國以及現實。學者們這樣寫作的意圖並不是想將發明或者建構這樣的創舉貶低為自然而然的起源,當然,如果聽眾在語境中應用最大期望解釋,這種情況是會發生的。學者們這麼做的真正目的在於喚醒讀者的意識,即被他們認為是自然的東西實際上是歷史創造的產物,它們因此可以被再創造——如果發明和建構的含義在讀者心中站不住腳,那麼這一潛台詞便將不復存在。帕梅拉·麥可杜克(Pamela McCorduck)在其關於人工智能的《思考的機器》(Machines Who Think)一書中就是運用了這個技巧。

文字遊戲(Wordplay)。當幽默大師們迫使其聽眾從一種非規約含義驀然回到規約含義時,那種嚴肅程度方面的巨大落差往往會逗得人們忍俊不止、捧腹大笑,就像下面這段W.C.菲爾茲(W.C.Fields)與唐的對話。

唐:Oh, it must be hard to lose a relative.

(哦,比爾,失去親人一定是件很難的事情。)

W.C.:It's almost impossible.

(不是難,是辦不到。)

電影《不可兒戲》(The Importance of Being Earnest)中的布拉克爾內夫人也說過類似模稜兩可的話:“To lose one parent, Mr.Bracknell, may be regarded as a mis fortune;to lose both looks like carelessness.”(沃辛先生,如果失去一方父母,那應該算是一種不幸;如果雙親都失去了,那就有點太粗心大意了吧。)這句話的詼諧是由“lose”的多義關係間的衝突引起的:“忘記所屬物在什麼地點了”、“承受所愛的人的離世”以及“擺脫掉一個追隨者”。如果人們可以毫不費力地在多義關係間切換,那也就不會有語言效果上的嚴肅與不嚴肅的衝突了,沒有了這種衝突,玩笑也就不存在了。也就沒有人能理解為什麼梅·韋斯特(Mae West)會說:Marriage is a great institution, but I'm not ready for an institution yet(婚姻是一個了不起的公共機構,不過我還沒準備好加入一個團體呢)。

文學暗喻(Literary metaphor)。作家在使用明顯隱喻時,比如,納博科夫(Nabokov)的I was the shadow of the waxwing slain/By the false azure of the win-dowpane(我是那慘遭殺害的連雀的幽靈/兇手便是那片窗玻璃投射的碧空幻影)和湯姆·萊勒(Tom Lehrer)的Soon we’ll be sliding down the razorblade of life(我們很快就將從生活的刀片上滑下),他/她並不只是在用新詞來傳達一個命題(例如,“我是沮喪的”或“生活是艱辛的”),他是在利用這些詞的字面意思來震撼讀者,使其帶著更加強烈的情感(而不是平常的心態)去體會作品的主題,進而使他們能夠意識到,作家是在著意將自己從自鳴得意中警醒。第4章我們將就文學暗喻及它們與死暗喻間的區別問題進行專題討論,屆時我們還會回到這個問題的討論。就目前的主題而言,我們只要意識到這一點就可以了,即在文學暗喻中,就像惡俗語、潛台詞和文字遊戲所表現的那樣,常規含義與非常規含義間存在著一種摩擦(friction),而正是這種摩擦向我們證明了這樣一個道理:人類心智所真正擁有的是語言的常規含義,而不是什麼某一瞬間的彈性明智解釋。

激進語用學真的意味著詞義只是一縷隨語境飄散的鬼火嗎?當詞義無法合理地解釋人們是如何註冊那些意想不到的詞語用法時,它們真的要為此而付出代價嗎?回答這些問題的一個辦法是,讓我們來觀察一下一個計算機模擬,它是聯結主義建模者詹姆斯·麥克蘭德(James McClelland)和艾倫·川本(Alan Kawamoto)共同設計的。計算機模擬的優勢在於,人們可以看到一組未經審查的假設的含義。他們的模型被證明是一種真正的蹦床——是對激進語用學思想全力以赴的貫徹實施,他們對模型的驚人行為沒有表示任何歉意。

麥克蘭德和艾倫·川本打算模擬的是多義詞在語境中的消解(resolution)情況,比如,Luke ate his pasta with a fork(盧克用叉子吃意大利面)和Luke ate his pasta with clam sauce(盧克吃拌蛤蚧油意大利面)中的with(用、拌)的含義,或者A ball broke the window(一個球打破了那扇窗戶)和A boy broke the window(一個男孩打破了那扇窗戶)中主語(ball和boy)的不同角色。與激進語用學完全一致,他們提出,在執行此任務過程中,含義的固定表徵(fixed representations)顯得過於僵化和笨拙,相比之下,那些連接了特徵與特徵的人工神經網絡(而不是操控結構化表徵的人工神經網絡)則能夠游刃有餘地完成這項任務。

這兩位建模者於是建了一個網絡,該網絡旨在將一個句子中的單詞作為輸入,並生成一個解釋“誰對誰做了什麼”的輸出。輸入由一系列數以千計的類似神經的單位組成,每個單位分別表徵一個動詞含義的特徵(比如,“激烈的行動”或“引起化學變化”)或一個句子伴侶的特徵(例如,“主語是柔軟的”、“主語是中型的”、“賓語是堅硬的”或“賓語是女性的”)。輸出由2500個單位組成,每個單位分別表徵一個句子解釋中的參與者所扮演的角色特徵,例如,“因果施事者是圓的”(這個角色特徵適用於玻璃被球打碎的事件)或者“撕扯事件的工具是堅硬的”(這個特徵適合用於刀割紙事件)。這些特徵的類屬性質是刻意的,以便使每個特徵都能包括進許多相關的解釋中。該模型沒有個別詞義的表徵,只有一個輸入與輸出聯結的密集陣列,訓練會使這個陣列得到加強。操作者把成千上萬的句子和它們的正確解釋一同展示給這個模型,該模型逐漸學會了哪種事件往往由哪種參與者完成。作為結果,它能正確地驅使短語eat pasta with a fork(用叉子吃意大利面)中的with表達“工具”的意思(原因是它已經瞭解到堅硬的東西往往被用作工具),還能正確地驅使短語eat pasta with clam sauce(吃拌蛤蚧油的意大利面)中的with表達“伴隨物”的意思(因為它已瞭解到,柔軟的東西往往被用作食品)。

不幸的是,該模型為此靈活度也付出了代價。由於它的詞義知識過於可塑,導致它在遇到任何一個異常句時,都會將其含義分解成與它從受訓中所汲取的那個最接近原型的要素。舉例來說,當為它輸入The wolf ate a chicken(那隻狼吃了一隻雞)時,它將這頓美餐解釋為:“煮熟的雞肉”,因為這就是應該出現在動詞eat(吃)後面的chicken(雞)的通常所指。在處理The plate broke(那只盤子打了)時,它將plate(盤子)解釋為“花瓶”或“窗戶”,因為那些東西易於打碎。當它被告知John touched Mary(約翰撫摸瑪麗)時,它把touch(撫摸)解釋為“擊打”,因為大多數觸摸是運動造成的。當處理The bat broke the window(蝙蝠/球拍打碎了窗戶)時,這是個歧義句,它可以表示一隻飛向窗戶的蝙蝠打破了它,也可以表示一隻被拋起的球拍打碎它,於是一個虛構的怪物誕生了:“一隻蝙蝠(那個動物)用棒球棒打碎了那扇窗戶”——人類是不會做這樣的解釋的。這就是你從含義取決於預期和語境而與規則和詞條無關的主張中所獲得的全部:一個柔情的男人卻被無辜地指控毆打妻子;一隻東方蝙蝠揮舞著大棒砸向窗戶。

我認為,激進語用學與語言的基本設計規範是背道而馳的。語言是人們用於傳達意外事實、怪誕思想、不受歡迎的消息以及其他語出驚人的想法的槓桿。這種槓桿作用需要一根堅硬的槓桿和一個結實的支軸,這才是一個句子含義及支持其詞語和規則所應有的表現。假如含義可以根據上下文自由地重新獲得解釋的話,那麼語言豈不就成了一根無力將新觀念強加給聽眾的軟麵條?即使當語言被隱喻性地運用到委婉語、文字遊戲、潛台詞以及暗喻中——尤其是這些時候,語言的理解也完全取決於話語字面含義所帶給聽眾的靈感與聽者對說話者合理意圖的猜測所形成的摩擦。在第6章中會看到,我們大部分的社會生活都是靠這些衝突手段心照不宣地達成協議的。

語言決定論

在艾薩克·辛格(Isaac Bashevis Singer)的兒童故事集中,有一個故事叫作《海烏姆城眾長老們和蓋嫩德爾的鑰匙》(The Elders of Chelm and Genendel's Key)。故事是在許多猶太民間傳說的基礎上改編而成的,講述了發生在一個虛構的叫海烏姆的傻瓜城的趣事。當時,海烏姆城的居民馬上要慶祝一個節日,節日上人們要吃一種薄餅卷,但是做薄餅用的酸奶油不夠了,這將直接影響到節日的慶祝活動。海烏姆的長老們絞盡腦汁,終於想出了辦法。長老們“用力拽著鬍鬚、擦著額頭,以此表明他們正在使勁兒動腦想辦法”。一個長老終於靈機一動:“讓我們來制定一條法律吧,從現在開始,我們把水叫作酸奶油,把酸奶油改稱為水。既然海烏姆鎮的井裡有充足的水,那麼每個家庭主婦就能得到滿滿一桶酸奶油了。”該故事是以作者的畫外音結尾的:

海烏姆的“酸奶油”從此便再也沒有供不應求過,不過,很快,一些家庭主婦們就開始抱怨起“水”的短缺問題了。但這畢竟是另一個全新的問題了,讓我們留待節日之後再解決吧。

故事的奇思妙想其實根據的是人們對現實的認知方式:即人們並不依賴於描寫現實的詞語來認識現實。儘管憑借常識人們都知道思想是不受話語擺佈的,但總有那麼一些人,在訴諸理智的時候卻跑到了對立的立場上。事實上,這種“人們對語言的使用控制著他們的說話方式”的主張——即語言決定論是人類智慧生活中的一個老生常談的話題。在20世紀的行為主義者中間,這種觀點曾一度廣泛流行,這些行為主義者們希望用語言(無論是公眾場合的講話還是默默地喃喃自語)這樣的具體應答取代“信仰”之類的空洞概念。以沃爾夫假說或薩丕爾-沃爾夫假說為例(因語言學家愛德華·薩丕爾及其學生本傑明·李·沃爾夫而得名),它主宰了整個20世紀70年代早期的語言學課程,不僅如此,當時它已滲透進了大眾的意識中。(在寫這本書時,我不得不停下來向人們解釋,它是關於“語言和思想相互關係”的探討,因為他們都認為它是關於語言是如何塑造思想的——這是他們能想到的語言與思想兩者間的唯一關係)。這種情況一直持續到20世紀90年代,90年代心理學史上那場認知革命,終於使得純思想的研究成為現實。同時,大量的研究表明,語言對概念的影響實際上是極其微不足道的,而且我也曾在《語言本能》一書中為這個語言決定論寫了訃告。可不知為什麼,最近它又死灰復燃了。最近,“新沃爾夫主義”(neo-Whorfianism)又悄然成了心理語言學領域的一個活躍的研究課題。我發現有幾篇旨在論證語言決定思想的近期研究成果在媒體上得到了廣泛的宣傳。

語言決定論是我要與概念語義學進行對照的第三個激進理論。根據概念語義學的觀點,詞義和句義是潛藏在抽像思想語言中的規則。根據語言決定論的觀點,人們所使用的語言就是(等同於)思想的語言,或者至少在主要方面構造了思想的語言。事實是否真的如此呢?那就讓我從語言對思想的確有“影響作用”開始說起吧——說句公道話,假如一個人的話語不能影響到另一個人的思想,語言豈不徹底無用了嗎?換言之,語言決定論的真正問題並不在於語言是否對思想有影響作用,它的問題在於語言是否真的“決定”思想——是否我們所使用的語言使得我們難以,或者根本無法對某些想法進行思考,或者改變我們在吃驚或即時情況下的思維方式。語言決定論最令人討厭的是,它把語言與思想原本可以相互聯繫起來的許多方式都弄得一塌糊塗,而且本來一些陳腐的觀點卻往往被它渲染成激進的發現。舉例來說,《新聞週刊》曾報道過一項關於愛斯基摩語中雪的詞語研究成果,研究表明,雪在愛斯基摩語中的詞語數量比英語中多,該論文的作者傑裡·阿德勒(Jerry Adler)是這樣寫的:

我們不難發現,為什麼令絕大多數文科專業生始終無法遺忘的知識竟是這個平凡無奇的觀察結果。它雖然淺顯易懂,但卻意義深遠,以至於任何一個經過心理學導論課程培訓後變得頭腦清醒的人都會覺得自己成了第二個笛卡兒。因為既然愛斯基摩人用那麼多不同的詞語來描寫一個被英語使用者塞進一個範疇的事物,難道這不意味著不同語言的人對世界的實際感知是不同的嗎?難道這不意味著愛斯基摩人並不理解各種冰降水形式的統稱,而非愛斯基摩人——至少在他們設法提起一鏟子雪泥之前,卻看不出它們之間的差別嗎?換句話說,這個重傢伙——這個概念,不是那個鐵鏟,還能是其他什麼呢?

無獨有偶,尤皮克語和因紐特語中表述雪的詞語竟比英語還少(這取決於你的計算方法),但這並沒什麼可大驚小怪的。那種認為愛斯基摩人之所以更加注意雪的種類是因為“他們有更多的表示雪的詞語”的觀點純粹是顛倒黑白、混淆是非(你能想到任何其他愛斯基摩人可能注重雪的原因嗎),我甚至懷疑,要不是因為它在常識面前所表現出的那份狡黠,它根本不可能騙取人們的那份熱情。我認為,沃爾夫對愛斯基摩語中與雪有關的詞語的解釋不僅顛倒了因果關係,而且誇大了人與人之間認知差異的程度。正如《新聞週刊》所指出的那樣,即使愛斯基摩人平時確實更加注意雪的種類,對於非愛斯基摩人來說,這也無外乎就是多鏟幾鏟雪,然後再進行仔細觀察罷了。

沃爾夫假說中提到了多種語言與思想的聯繫方式,有些聯繫方式很陳腐,有些卻又很激進。由於激進的版本是一些更刺激的版本,而無聊的版本則是一些符合發現的版本,所以有必要先把它們從中挑選出來。下面,我首先從沃爾夫假說的5個陳腐版本談起。

1.語言影響思想,因為人們的多數知識都是通過閱讀和交流獲得的。

舉例來說,除非通過語言向其他人學習,否則人們不大可能瞭解知識,比如,Tuesday(星期二)的由來、愷撒征服高盧人的史實或者原罪理論。這個版本的沃爾夫假說之所以是徹底陳腐的,是因為它幾乎就是對什麼是語言(即一種交流手段)的重述對語言對人類的重要性的闡釋。問題是,根本沒有人會對這些產生懷疑。

2.比上述觀點略微有趣的主張是,句子除了簡單地傳達“誰為誰做了什麼”之外,還可以對事件進行框架,影響人們對該事件的識解方式。

在上一章中,我曾舉過很多類似的例子。對句法構式的選擇決定著聽話者是把一個事件識解為“致使水運動”還是“致使杯子變滿”以及他們把這個事件看成是主動發生的還是被動發生的,等等。事實上,詞語框架事件的潛能早就被應用到修辭和勸導中了(例如,提倡墮胎還是反對墮胎、重新分配財產還是財產充公、入侵還是解放),而且它的效果很容易在文獻中得到佐證。

心理學家阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)和丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)的研究表明,當一個危險係數較低的公共衛生項目被醫生識解為“能夠從600個病人中拯救200人的生命”時,他極易選擇加入到這個項目中,但當這個項目被識解為“600人中有400人死亡”時,他便會選擇遠離這個相同的項目。

如果能看到語言是如何為框架事件提供方法的,這當然是件令人心馳神往的事情,而且這也是本書的一個主要目標。問題是,它們只是對人們如何在交際中使用語言的一個擴展(版本1)。沒有人強迫我們用說話者的方式去識解一個情景,相反,我們往往被迫相信說話者所說的事實。在除了說話者的言語之外沒有其他任何信息可以作為參考的情況下,我們往往會被說話者框架事情的方式所征服,就像我們可能被虛假的目擊報告所欺騙一樣。但正如我們將在第4章中看到的,人們具有評估框架過程是否忠於現實的能力,框架並不能將我們的心智鎖定在識解世界這唯一一種方式中。

3.一種語言的詞語量反映的是該語言使用者在日常生活中要處理和考慮的事情。

當然,這顯然是非沃夫主義者對“愛斯基摩人的雪”這個偽陳述的詮釋。可以毫不誇張地說,沃爾夫主義者對此問題的看法為我們提供了一個混淆因果關係謬論的經典案例。就各種各樣的雪以及表示雪的詞語而言,不僅要先有雪,而且必須在人們改變對雪的注意力時,才會因此改變表達雪的詞語。氣象學家、滑雪者、新英格蘭人在創造雪的新的表達式時也是這樣做的,他們要麼利用贅述法(circumlocutions),例如wet snow(濕雪)、sticky snow(粘雪)等;要麼利用新詞法(neologisms),例如hard pack(壓緊了的雪)、powder(干粒雪)、dusting(雪末)、flurries(小雪)等。不過,反過來大概就不同了——詞語炫耀者們首先發明了一些指稱不同雪的新詞,然後把它們用到滑雪運動或者天氣預報中,因為他們被自己的發明創造給迷住了!

問題是,這個因果箭頭是否可以顛倒呢?理論上講,這是可以的。當語言愛好者們遇到一個生詞或新的語法構式時,他們肯定會努力學習它,並且在學習的過程中,他們確實很可能會留心一個曾經很容易被忽略的世界。不過,即使是這種情況,引起這一過程的也不是詞語本身,而是人們的興趣、知識和推理。當聽到一個單詞時,只有對它所屬的概念族感興趣,人們才肯費心去學習它的含義。舉例來說,人們可能聽說過數以百計的鳥類名稱(綠鵑、金冠鷦鷯、海鴉等),但除非他們是觀鳥者,否則,對於絕大多數人來說,這些詞都是左耳聽右耳出的。為了學習這些詞語,人們不得不去開發它們背後的潛在概念。例如,在遇到neutrino(中微子)這個詞並學到了它的含義的過程中,我們實際上是在學習某些物理知識,而不只是某些英語知識。對於其他缺乏想像力的概念,我們的學習過程也都與此大同小異。

4.既然語言是通過喚起含義而起作用的,而且含義與通過其他手段(例如,看到和推斷)得來的思想緊密相連,那麼如果一個人鬆散地利用“語言”這個詞來指稱含義,而不是直接使用實際的單詞、短語和組成語言的結構來指稱含義,於是,基於定義,我們可以說語言影響思想——即語言“就是”思想。

這種說法簡直太無聊了,因為它只是一種鬆散的“語言”一詞的使用方法,這種使用方法甚至讓“人們是通過媒介(而不是語言)進行思想的”的命題都成了空想。

5.當人們考慮一個實體時,名字是一定要考慮的問題。

這意味著,如果有人問一個既沒有正確答案也沒有現實後果的模糊問題時,人們就可以依據自己對問題所涉及事物的名字來回答問題。舉例來說,假如給你3個在色譜上等間距的芯片(藍色、綠藍色、綠色),然後要求你從中選擇出兩個屬於一類的芯片,在沒有其他任何依據的情況下,你很可能會根據它們的名稱特徵來做選擇。比如,你會選擇其中在你所使用的語言中那兩個用單個單詞命名的芯片(藍色、綠色)。這種測試方法是人們在驗證沃爾夫假說時所使用的最常見的方法。從技術上講,它充其量只能算是一個“語言影響思想”的實例,因為,就實驗者所提出的這個模糊的問題來說,任何一種解決問題的思想活動都會受到語言的影響。而且,這種實驗對有正確答案的問題和不取決於詞義的歧義問題隻字不提。

現在讓我們來看看沃爾夫假說中另外兩個更有趣的版本。但正如我們將要看到的那樣,比起真正的“語言決定論”,它們還差得遠著呢。

6.任何計算機系統都必須具備存儲計算中間產品的功能。

例如,電腦在中央處理器內外交換信息,將其暫時存儲在RAM或硬盤中,因此,當你打開你的個人電腦時,圖標會不停地閃爍,而且還會出現令人討厭的延時。與此類似,在日常生活中,我們都有過算數的經歷。做加法時,我們通常會在一列數字的頂端草草記下一個進位數字。當一個中間產品被存儲到人類心智中,而不是一個磁盤或紙上時,心理學家將其稱作工作記憶(working memory)。工作記憶有兩種最活躍的形式,一種是心智意象(mental image),也叫作視覺空間模板(visuospatial sketchpad);另一種是內部言語片段(snatches of inner speech),也叫作語音回路(phonological loop)。語音回路幫助人們記憶電話號碼和進行心算,不僅如此,它在跟蹤方向和記憶位置的過程中,還能幫助人們辨別左右。

另外,語言還具有物理特徵——語音和發音,這使得語言成為工作記憶的媒介,因為它使得信息能夠僅以聲音的方式進入到聽覺和大腦皮層運動區,以便為那個承載著更加抽像信息的中央系統釋放出一些容量。如果一個複雜的概念在一種語言中被賦予了名稱,那大腦可以簡化對此概念的思想過程,因為在對一系列概念進行玩味的過程中,大腦可以將它們處理為一個單獨的“包”(package),而不必對其中每一個成分進行一一處理。進入長時記憶中的概念還可以被賦予一個額外的標籤,以便使它能夠比那些不可言喻的概念或其他迂迴的語言描述更加容易被提取出來。

也就是說,當一個概念被賦予了名稱後,它就額外地獲得了一定程度的可激活性和可操作性。我懷疑,這一說法應該算是沃爾夫假說中唯一有點兒可信而又不那麼無聊透頂的版本。但遺憾的是,它仍與語言決定論相去甚遠。一方面,一種語言中的詞語並不是封閉的,它們不可能一成不變地束縛著人們的思想活動,相反,隨著認知需要的發展,人們會不斷通過創造行話、俚語以及專業術語來充實它(正如我們將在第5章中看到的那樣)。另一方面,許多人用於滿足認知需求的語符並不是語言的一部分。最近我們對一個新近提出的耐用語言決定論的主張進行了認真的考察,我發現這一點在這個主張中顯得尤為重要。下面我就來詳細地介紹一下我們的研究。

人類心智憑借語言片段來處理概念的一種常用方法就是語言記憶術(verbal mnemonic)。人們通常會給那些任意的或易於混淆的概念編製記憶法,例如,用音樂五線譜EGBDF來記憶Every Good Boy Deserves Favor(每個好孩子都該受寵),或者把Red sky at morning, sailors take warning;red sky at night, sailors delight(朝霞紅滿天,水手慎出航,晚霞紅滿天,水手放心行)當成一個非專業性的天氣預報。總之,在心算過程中,心智會調用一整套獨特有效的記憶法。

許多認知科學家認為,人類心智從我們哺乳動物祖先那裡繼承了兩個跟蹤數量的系統:一個是相似估算系統,該系統通過將數量與頭腦中固有的連續級(continuous magnitude)相比較,對其進行大致的校準,比如,“材料總數”的模糊含義或者一條虛線的範圍等。另一個系統負責跟蹤準確的數量,不過,它所能處理的數量極其有限,最多也就是3或4。當需要處理既大又精確的數量時,比如,9、37或186272時,這兩個系統就都不夠用了。要想處理這類數量,人們必須從小在學校學習記數系統和算術運算。而且,當人們在心裡而不是在紙上進行這些運算時,語言片段充當了運算所需的查找表和便條簿的角色。例如,存儲在記憶中的一段心智回聲“7×8=56”能夠觸發“6+9=15”。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

那麼,這些語言片段是否被用於心算了呢?為了尋找這個問題的答案,認知心理家斯坦尼斯拉斯·迪昂(Stanislas Dehaene)、伊麗莎白·斯皮克(Elizabeth Spelke)以及他們的同事們精心設計了一個相當完美的實驗。他們首先把幾對兩位數用英語或俄語中的一種語言呈現給俄英雙語者,訓練他們做加法,然後他們用兩種語言分別對受試者進行測試。迪昂和斯皮克對此實驗的結果假設是:當人們進行近似運算時,比如,估算53+68更接近120還是150時,他們會調用大腦中的相似估算系統,即心理數字線(mental number line),而當他們進行精確運算時,比如,判斷53+68之和是121還是127時,他們會喃喃自語——在這種情況下,他們所咕噥的語言應該是他們之前受訓的那種語言。如果真是這樣的話,當受試者接受未經受訓的語言測試或者被指派一個全新的算術任務(而不是之前受訓的那幾對兩位數的加法)時,任何對語言的依賴都能表現在他們計算速度的減緩上。實驗結果果然驗證了他們的假設,測試所採用的語言(英語或者俄語)並不影響受試者對總數的估算,但它確實會影響受試者的精確計算。在一次設計嚴密的後續實驗中,迪昂和斯皮克對正在執行同樣兩個項計算任務的受試者的大腦進行了掃瞄觀察,結果發現,當受試者進行估算時,其大腦兩個半球負責空間認知的區域表現得異常活躍;而當受試者進行精確計算時,其大腦左半球與語言相關的區域變得異常活躍。

那麼,上面這個實驗是不是就可以證明人們是依賴語言進行思想的呢?這麼說還為時過早。一方面,雙語受試者在實驗中所施展出的計算能力與英語和俄語本身毫不相干,他們所依靠的是語言記憶術(即斷斷續續的喃喃自語)。關鍵問題是,這些用於記憶的語符並不屬於任何一種自然語言,它們是在文化發展的進程中被獨立地發明創造出來的,是在人們已經掌握了口語之後從學校裡學來的。同樣,數學推理並不一定要借助一個運行中的語言系統。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

我曾看到過一篇題目為《語法無能但計算超能》(Agrammatic but Numerate)的論文,在該項研究中,神經心理學家羅馬利·瓦利(Rosemary Varley)和她的同事們對3個大腦左半球(負責語言的區域)嚴重受損的病人進行了測試。這3個病人既不能說出完整的句子,也聽不懂語言,就連說出或理解一個口頭的或字面的數詞都有困難。儘管如此,他們卻能夠做加、減、乘以及多位數字的除法,其中包括負數、分數以及帶括號的表達式,例如,50-[(4+7)×4]這種算式類似於嵌入式句法構式,如The man whom the woman likes is bald(那個女人喜歡的那個男人是個禿頭)。

許多人覺得自己是在用本族語“思想”,我認為,他們之所以會這麼想,是因為人們在進行算術和其他形式有意識的思想時用到的是心智回聲共振器(mental echo-box)的原因。問題是,這些回聲並不是思想過程中的主要事件,大腦對絕大多數信息的加工都是在無意識狀態下進行的。傑肯道夫指出,有意識的思想似乎總是處於原始感覺和抽像知識所構成的層級關係的中間層面。以視覺為例,我們能夠清楚地意識到擺在我們面前的物體的外觀、顏色和紋理,但卻無法感受到它們不穩定的特徵、投射到我們視網膜後扭曲的形狀或者它們所屬的抽像範疇(比如,“工具”、“蔬菜”等)。他指出,就語言而言,人們意識最清楚的只是它的音系層面,即構成詞語和短語的音節序列。也就是說,人們既意識不到聲波中的未加工的嘶嘶嗡嗡聲,也意識不到賦予語言含義的抽像句法和概念結構。這就是為什麼語音成了人們清醒意識中最顯著的思想證據的原因,儘管事實上它們只能算是心智運算冰山的一角。下面讓我們來看看沃爾夫假說的另一個有趣的版本。

7.任何語言的使用者在構思或理解語句時都不得不留心世界的某些方面。

舉例來說,使用英語交際時,你必須得小心時態(tense)的問題——即與你談論事件相對應的時間以及你說話的那個時刻。無論何時,只要你開口說話,你就得注意它。其他語言,比如,土耳其語則強迫其使用者明確他們所談及的事件到底是親眼目睹還是道聽途說。再如,英語空間術語,比如in(在……裡)和on(在……上)區分“包含關係”和“支撐關係”(或多或少),而韓語的空間動詞則忽略這種區分,但它們卻關注“內容”與“容器”間的配合是寬鬆適度的(例如,碗裡的水果和花瓶裡的花)還是緊實緊湊的(例如,樂高積木塊之間的咬扣、嵌入磁帶盒的磁帶、手指上的戒指)。此外,英語動詞可以將運動事實與方式結合在一起,比如float(漂浮),而將運動方向交由介詞短語去處理,例如,The bottle floated into the cave(瓶子漂到洞裡去了)。西班牙語和希臘語的動詞則傾向於把運動事實與方向相結合,而將運動方式留在句尾,例如,The bottle entered the cave,floating(瓶進了洞,漂浮著)。

假如非要說語言影響思想的話,那麼它施加影響的方式就是令語言使用者在選詞造句時注意不同的方面——一種被丹·斯洛賓(Dan Slobin)稱為“言語之思想”(thinking for speaking)的效應。但問題在於,人們重視一些差別卻忽略另一些差別的習慣是否會深入到“思想之思想”(thinking for thinking)之中,換言之,人們推論物體和事件的目的絕不是為了僅僅描述它們。與其他語言使用者相比,英語母語者真的不能把握“目擊與非目擊事件”、“內容與容器的寬鬆與緊實度”或者“運動的方向”嗎?這一問題本身就等於對它的回答,很顯然,我們在與社會和物理世界打交道的過程中憑借的就是對上述這些區別的操控。因此,儘管“言語之思想”是新沃爾夫研究最熱門的話題,但研究者們卻一直在迴避對語言決定論方面的測試,並將自己的目標設定在一些虛無縹緲的可能性上。舉例來說,他們質疑當英語使用者被指派一個不明確的任務時,比如,通過一系列的行動來辨認一個老人,他們是否不大可能像韓語使用者那樣去選擇一種與一個容器緊密度相關的行動。一些實驗還真的驗證了這些判斷下語言所起的作用,而其他的則沒有。

“言語之思想”對思想本身起不了太大作用,這一點並不值得大驚小怪。因為類似於“事物是如何結合在一起的”和“一個事件到底是親眼所見還是道聽途說”這樣的概念在人類生活中扮演了重要角色,它們決定了塑造一種語言的歷史偶然事件不可能比用於追蹤這些歷史偶然事件的文化和認知資源還重要。儘管一種語言的區別已經被編碼到其使用者的整個生命中,但這並不等於說它就能在推理中更加便捷。不過,相反的情況倒是有可能的。當一種思想加工演變成了機械化的行為,它就會被作為一種認知反射而深深根植於語言系統,其內部運作不再受意識操控,甚至比人們繫鞋帶時的手指運動還要機械。

幾個現實生活中的例子可以證明為什麼“言語之思想”對思想本身起不到作用。以時態為例,時態是英語語法的一個突出特徵,而且根據沃爾夫的論證,終生的實踐會令英語母語者對事件發生的時間和說話者說話的時間的相對順序相當敏感。然而對於偵探和檢察官來說,他們的觀點卻恰恰相反:心智對事件順序的機械計算是被封存在語言系統中的,正因如此,它會導致犯罪嫌疑人被自己所說的話出賣。蘇珊·史密斯謀殺親子案就是一個典型的案例。1994年蘇珊親手溺死了自己的兩個親生兒子並宣稱他們被綁架了。她對記者說的My children wanted me.They needed me.And now I can't help them(我的孩子們需要我,他們需要我。而現在我幫不了他們了)中對兩個動詞的過去時(wanted和needed)的條件反射的用法洩露了她知道兩個孩子已經被害的事實。此類英語語法不僅出賣了蘇珊,它還幫助檢察官判定了斯科特·佩特森的注射死刑。檢察官審判所使用的證據就是佩特森的語言,因為佩特森在其妻子的屍體還未被發現之前就用過去時態指稱她和他們未出世的兒子。所以,即使對一個懷著強烈動機(至關生與死)去考慮事件順序的英語母語者來說,他平日計算時態的習慣對他在現場判斷什麼該說或者什麼不該說也絲毫沒有幫助。現在我們終於可以一睹沃爾夫假說的激進版本了——真正的語言決定論。

8.一種語言的詞語和語法結構深刻地影響著該語言使用者的思維方式,即使他們實際上並沒有講話或者聆聽他人講話。

9.思想的媒介是由說話者母語中的實際詞語和句子組成的。

正因如此,人們無法構想出母語中沒有名稱的概念,而且語言與思想的因果關係走向是“由語言到思想”:一個概念在母語中的不可言說性(ineffability)為人們對它的理解能力製造了永久的盲點。

10.如果是兩種文化使用概念不同的語言,那麼它們的使用者的信仰是沒有可比性的,而且他們之間的交流也是不可能的。

當然,假如這些主張是正確的,它們不僅意義深遠,而且引人入勝。因而此刻你應該提高警惕。不過,語言決定論並不缺乏真正的代言人,事實上他們都是“蹦床”。沃爾夫本人說過一句名言:

我們沿著母語規定的線路剖析自然……我們首先將自然分解,然後形成概念並同時賦予它意義。這在很大程度上是因為我們是同一個協議的當事人……這是整個語言社團都遵守的協議,而且它是以語言進行編碼的。當然,這是一個隱含的、不成文的協議,但它的條款絕對是毋庸置疑的。

許多哲學與文學批評的聖賢們也都發表過類似的言論。

【背景二】弗裡德裡希·尼采

如果我們拒絕在語言的囚籠裡思考,那我們就只能停止思考了。

【背景二】路德維希·維特根斯坦

我語言的局限意味著我世界的局限。

【背景二】馬丁·海德格爾

人類表現得彷彿他是語言的塑造者和主宰者,而事實上語言始終是人類的主宰者。

【背景二】羅蘭·巴特

語言產生之前並無人類的存在,無論是作為物種還是作為個體。

這些觀點並不只局限於人文科學。《科學》雜誌在刊登了一篇關於“英語是如何成為科學界的通用語”的報道後,隨即又刊登了一封信,信中寫道:

語言通常引導思想。假如有一天,所有科學家都使用同一種語言,而這種語言將對事實和理論的描述通通塞進一個單一的“主語-動詞-賓語”的語序中,我們將會失去些什麼呢?在科學領域中,用一種通用的“主謂賓結構”的語言來取代所有其他語言,很可能會嚴重地扭曲科學家對世界、時間、空間和因果關係的觀察方式。不僅如此,它還可能會無意識地將一些未曾涉獵的研究領域拒之門外。我認為,我們絕不應該低估這種可能性。

此外,這家美國科學的旗艦雜誌最近還發表的一項關於“南美洲部落的計數能力”的研究,其作者心理語言學家彼得·戈登(Peter Gordon)這樣寫道:

我們對一些概念無法理解的原因是因為我們所使用的語言,這是真的嗎?這裡討論的問題是沃爾夫假說的最強勢版本,即語言決定思想的本質和內容……本項研究為強勢的語言決定論提供了一種罕見的,也可能是獨一無二的實證。

大多數其他新沃爾夫主義者則表現得更加“養尊處優”一些。他們的標題和摘要多是對語言決定論的調侃,例如,《語言能影響你的思維方式》(Language Can Affect the Way You Think)、《語言能夠重構認知結構》(Language Can Restructure Cognition)以及《語言被看作是認知的潛在催化劑與變革》(Language Is Thought of As Potentially Catalytic and Transformative of Cognition)。但是這些調侃並不能區分語言影響思想的陳腐版本和那些更吸引人的版本。

要想真正地展示語言決定論,我們必須真正搞清楚下面3個方面的問題。第一個問題是,一種語言的使用者發現他們幾乎不可能或者至少是相當困難地用另一種語言使用者的某種特定思維方式進行思考。第二個問題是,人們對現實的推理受到了他們思想差異的影響,思想差異絕非簡單地改變了人們在一些“墨跡式的判斷”中的主觀印象,實際上,正是它使得人們在某些問題面前完全喪失了解決問題的能力或者深陷悖論中不能自拔。第三個也是最重要的問題是,人們思想的差異是由語言“導致”的,而絕不是其他原因造成的,也不是文化或環境對語言與思想模式的影響結果。

接下來我將對語言決定論的3個新出現的戲劇性觀點進行考察,並以此結束本章的內容。這3個觀點向我們證明了幾乎人類生活的方方面面都與語言和思想這個古老的話題息息相關,這使得我們沒有理由不去澄清構成思想的3個基本範疇——物體、數字、三維空間。在最近的一項關於語言與思想的研究中,這3個基本範疇均被牽涉其中。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

在一個有關嬰兒心智生活的獨創性研究中,心理學家許飛(Fei Xu)和蘇珊·凱裡(Susan Carey)向我們證明了這樣一個事實:在跟蹤物體時,10個月大的嬰兒並不按照形狀對它們分類。對於這個月齡的嬰兒來說,物體似乎就是一個個的物體而已。許飛和凱裡裝配了一個顯示屏,顯示屏中,一隻鴨子出現在屏幕的右側邊緣,然後回到屏幕背後。接下來是另一個玩具,比如一輛小卡車,出現在屏幕的左側邊緣然後返回。一直重複這個場面直到嬰兒表現出厭倦為止,屆時,實驗人員讓顯示器落在地上,將玩具暴露出來。在一個實驗版本中,屏幕在落地過程中先露出了一輛小卡車,隨後又露出了一隻小鴨子,這個結果與你我所預期的完全一致。但在另一個實驗版本中,實驗人員變了一個小戲法,這回屏幕落在地上時只露出了一輛小卡車(或者只有一隻小鴨子)。從物理意義上來看,這個結果是不可能的,然而,對於10個月大的嬰兒來說,他們並沒有表現出什麼驚訝,他們看著那輛小卡車(或者那只鴨子)的表情就好像他們之前只見過它一樣。看來,對嬰兒來說,出現在屏幕兩側的兩個實體一定是一個相同的實體,只不過這個實體一會兒看上去像卡車一會兒看上去像鴨子,這對他們絲毫沒有影響。不過,當實驗人員將這個相同的實驗設計用在12個月大的嬰兒身上時,他們卻得到了完全不同的結果。當掉下來的屏幕裡只露出其中一個玩具時,這些稍微大一點兒的嬰兒困惑地盯著那個玩具,就像成人會表現出的困惑一樣,顯然,他們知道卡車是一回事,而鴨子是另一回事。

那麼,在這兩個月之間,到底發生了什麼呢?許飛和凱裡注意到,12個月是大多數嬰兒第一次對詞語作出反應的年齡。他們提出,也許正是由於詞語的學習才使得這個月齡的嬰兒在跟蹤物體數量時能將玩具彼此區分開來。許飛和凱裡認為,在這兩個月的過渡期中,由於嬰兒開始對一些簡單的詞語有了瞭解,所以當看到屏幕背後魔術般地只剩下一個玩具時,他們才會表現出不解,這同時也解釋了那些沒有任何詞語知識的10個月大的嬰兒對此無動於衷的原因。許飛和凱裡通過上述實驗支持了語言決定論的這個版本。他們還進一步指出,一個命名該物體的畫外音(例如,“快看,一輛卡車!快看,一隻鴨子!”)有助於9個月大的嬰兒將注意力放在兩個玩具間的區別上。

但從表面上判斷,一個關於人們是如何學習區分物體種類的強勢沃爾夫理論是不大可能的。一個在成長過程中從來沒有看過或聽過語言的聾人在跟蹤他周圍的事物時,一樣能夠區分開什麼是自行車、香蕉和啤酒罐。而且,所有人都能區分開壁櫥和抽屜裡那些用我們從未學過的名稱命名的東西,例如,各種whozit牌玩具、thingamabob標的產品和各種單獨包裝的what chamacallit糖塊等。因此,我們對這個嬰兒實驗的另一種解釋方式將徹底逆轉其中的因果關係箭頭:一旦嬰兒成長到了能夠用心智區分事物的時候,他們便開始從事物中學習詞語。事實上,除非嬰兒能夠從兩類不同事物的區別入手進行思考,否則,我們很難想像嬰兒是如何獲得學習事物名詞的能力的。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

近年來,動物認知領域的最新研究成果為語言與思想的研究提供了一個最強有力的證據資源。心理學家勞裡·桑托斯(Laurie Santos)和馬克·豪澤(Marc Hauser)以及他們的合作者們所做的一系列實驗致命地打擊了語言決定論關於語言是人們歸類物體時所需的必要條件的主張。他們的實驗是這樣進行的,實驗人員首先設法吸引猴子的注意力,然後為它們呈現那場“卡車-鴨子劇”,不過實驗人員給猴子們看的不是玩具卡車和鴨子,而是一些它們喜歡的典型食物,例如,胡蘿蔔和南瓜。胡蘿蔔和南瓜從屏幕後面輪流出現,當屏幕被移開後,卻只剩下其中一樣事物,猴子們見狀均表現出驚訝的神情——就像12個月的嬰兒以及你我所表現出的驚訝那樣。現在的問題是,眾所周知,猴子是不識字的。他們的其他研究結果同時表明,和10個月以下的人類嬰兒一樣,猴寶寶(4個月齡)對實驗裡的小魔術也是無動於衷的。這個事實表明,靈長類動物的大腦必須發展到某個成熟期後才能按照種類一一列舉事物。這才是嬰兒學習詞語的真正內因,反之則不然。

近年來,彼得·戈登對亞馬孫一個土著民族的數字感研究當屬語言決定論中最不齒的一個主張。就像我們從他的論文中看到的那樣,他支持沃爾夫假說的“最強勢版本”,2004年的媒體也是這麼報道這項研究的。像許多其他狩獵與採集民族一樣,巴西食人魚部落(Piraha)只用3個數字詞來計數,它們分別是“1”、“2”和“許多”。就是對這3個數,他們的使用也不是很嚴密,他們的用法有點像英語表達式“a couple”(一對),雖然學術上它指稱的是“2”,但通常卻被用於指稱其他少量的數字。1947年,物理學家喬治·伽莫夫(George Gamow)在他那本可愛的小書《1、2、3……無窮大》(One, Two, Three……Infinity)的開頭部分引用了這樣一個笑話:兩個匈牙利貴族舉行了一場數數比賽,看誰數的數最大。第一個人聚精會神地數了幾分鐘之後說“3”。第二個人在這個挑戰面前,低下頭默默地思考了15分鐘,然後說“你贏了”。正如伽莫夫所註解的那樣,這個故事本身也許是對匈牙利貴族的惡意詆毀,但那兩個貴族間的對話卻極有可能發生在許多未開化的民族之間。這些民族應該早已敗給了一個美國學齡期兒童,這是對西方數字系統的偉大成就的肯定,遺憾的是,我們中的絕大多數人卻將這一偉大創舉視為天經地義的平凡小事。

我過去一直對盛行於那些不識字民族間的“1、2、許多”的算術系統感到困惑,後來我特意請教了人類學家拿破侖·查岡(Napoleon Chagnon,他曾研究過另一個亞馬孫部落,亞諾瑪米部落),他為我解釋了這些民族是如何利用這個算術系統來應付計算的。他說,在日常生活中,亞諾瑪米人並不需要確切的數字,因為他們是用個體來跟蹤事物的,一個事物接著一個事物地進行。舉例來說,一個獵人認識他的每一支箭頭,因而無須數數,他們就能知道自己的箭頭有沒有丟失。再比如,當有人問我們有幾個堂兄妹、廚房裡有多少件電器或者頭上有多少個毛孔時,我們中的大多數人都會停頓片刻,這其實就是人們的個體跟蹤思想習慣在作祟。

回想一下,除了那個表徵個體集合的人類普通能力外,人類還能夠跟蹤一些小的、確切的數字(能夠達到“3”或者“4”),而且還能估算更大的數字,儘管只是大致的估算(這些模擬數字系統來自迪昂和斯皮克對雙語者的研究以及腦部掃瞄)。這兩個數覺(number sense)組件存在於嬰兒和猴子的心智中,當然,它們也存在於整個人類社會中。那些能夠精確計算較大數字的更加複雜的系統會在晚些時候的歷史和兒童發展過程中出現。當一個社會發展農業、產生了大量無法區分的物品,並且需要記錄它們的準確大小時,而且尤其是要對它們進行交易或徵稅時,這兩個數覺組件就應運而生了。

戈登的研究表明,巴西食人魚部落幾乎沒有能力應付任何從“3”到“9”的準確數量的計算任務。在對放在桌上的幾個堅果進行觀察後,他們甚至不能把相同數量的電池排放在那幾個堅果的下方,或者在紙上畫一條線來代表他們所看到的每一塊電池;在觀看了幾個堅果被放進一個罐頭盒後,當這幾個堅果被一次一個地拿出時,他們無法猜出要幾次才能把罐頭盒拿空。食人魚部落的這種反應並非無章可循:就平均而言,看到的東西越多,他們能夠指出的也越多。但他們的反應卻相當不准,而且數字越大,他們的準確度就會越低。(所有這些都是模擬評估系統的鮮明特徵——它們強化了數覺組件是不依賴數字詞而獨立存在的觀念)。戈登因此得出結論,食人魚部落無法思考準確數量的原因是他們沒有足夠的表達準確數量的數詞,這是對語言決定論的一個“罕見的且很可能是獨一無二的佐證”。

但是,正如認知科學家丹尼爾·凱薩撒托(Daniel Casasanto)所說的,這是一個極糟的沃爾夫主義的例證:它基於一個由相互關係向因果關係的毫無把握的飛躍。食人魚部落恰巧缺乏大數量詞(不像英語那樣)的事實與他們恰巧曾在石器時代偏遠的村落裡以狩獵和採集為生(與英語母語者不同)的事實絕不可能是巧合的。採集狩獵者落後的生活方式、歷史以及文化,勢必會導致這個民族數字詞的貧乏和數字推理能力的欠缺,這種解釋應該更加合理一些。(事實上,從事食人魚部落研究長達23年之久的語言學家丹尼爾·艾弗雷特[Daniel Everett]也反對戈登的論斷,他將該部落數字推理的局限性歸因於該部落文化的一般模式。)我們之所以認為這個非沃爾夫主義觀點是合理的,是因為沒有哪個現代城市化的社會會缺乏一套詳盡的數字詞語體系,也沒有哪個採集狩獵社會有一套這樣的體系。當然,一個沒有數字詞和數字概念的部落也不大可能發展成為一種文明,所以我們不會指望一個現代社會儘管缺乏數字詞卻仍然還是現代的。但這正是問題的關鍵——一旦有了需要,無論數字詞還是數字推理都將從現有的認知資源中被迅速地開發出來。

這並不等於說一種語言與一種社會有分歧是不可能的,當這種情況真的發生的時候,沃爾夫假說在原則上將永遠得不到驗證。發音和語法的內在動力以及歷史的多變性導致了語言發展與分化方式的多樣性。出於這些原因,類似的社會完全可以有不同類型的語言,例如,匈牙利語和捷克語,或者希伯來語和英語。假如語言決定論是正確的,單單這些語言類型的差異——還不包括社會類型中的任何相關差別,就足以將各自的社會與人們的思想導向不同的方向。就我們手頭上的這個例子來說,情況一定是這樣的:有些民族的語言中碰巧數字詞不足,這一不幸的歷史偶變導致了這些民族至今也沒有開發出一套包括計數在內的文化實踐;而另一些民族的語言中卻幸運地擁有了足夠的數字詞,這使得這些民族有機會進入到一個複雜的數學領域。歷史事實表明,在現實生活中,當社會發展到一個更加安定和複雜的階段,無論出於自身發展的需要還是迫於鄰邦的壓力,它們很快便會發展或借鑒一個計數系統,這與它們的語言類型毫不相干。

那麼,食人魚部落會有一個控制組嗎?(即一個與他們的文化相似,但數字詞卻完全不同的部落。)假如有的話,這樣一個不受文化困擾的民族將是對語言決定論的真正的挑戰。令人驚訝的是,這樣的對照組不僅存在,而且它就出現在《科學》上發表的另外一篇有關同樣問題的論文中。蒙杜魯庫也是亞馬孫流域一個不識字的狩獵民族,但他們語言中的數字詞的數量竟達到了5個。不過,這5個數字詞並不足以給以他們5個數字的概念。迪昂與語言學家皮埃爾·皮卡(Pierre Pica)和他們的合作者的研究表明,正如食人魚部落那樣,蒙杜魯庫也近似地使用數字詞(除了1和2之外):他們不一定非得使用表示3、4、5的數量詞來命名這些準確的數量,他們也用這些詞來命名這些數量的近似值。就像亞馬孫流域的其他民族那樣,對於3以上的數字來說,蒙杜魯庫人的減法能力的發展是不完全的(例如,計算機動畫演示,5個點進入了一個罐頭盒,隨後4個點又從盒子中出來,實驗人員讓他們猜測盒子裡面還剩下幾個點,他們對此會感到十分困惑),而且數字越大,情況就越糟糕。所以說,他們語言中的那些額外的數字詞(3以外)對於他們準確建立數字感,幾乎是絲毫不起作用的。

那麼,既然蒙杜魯庫人有3、4、5的數字概念,為什麼他們不準確地使用它們呢?研究人員找到了這個問題的答案:蒙杜魯庫人的大腦中缺少一個計算程序。人們很容易錯誤地把使用“數字5”與“計數5個物體”的能力等同,實際上,它們是非常不同的技藝。計數(counting)是一種運算法則(algorithm),例如,長除法(long pision)或對數表(logarithmic tables)的使用——在這種情況下,它是評價一組對像準確數量表徵(numerosity)的運算法規。運算法規就好比是一段背誦下來的無韻體詩(1、2、3、4、5……),為每一個引人注目的物體匹配一個韻腳,它既不會遺漏掉任何一個物體,也不會重複匹配任何一個物體。然後,當所有物體都受到關注之後,你便宣佈,在這首詩中,你所到達的最後一個韻腳便是這個集合的數量表徵。這只是眾多確定數量表徵的運算法規之一。在一些社會中,人們用他們的身體部位與物體一一匹配,我認識幾個電腦程序員,他們是這樣計算的:0、1、2、3、4,一共是5個。現在,我們通常借助詞語來教學齡前兒童計算算法(counting algorithm,就像我們教學齡兒童更複雜一點的心算法則那樣)。但它們不是語言的一部分(像主-謂一致那樣的語言),當然,它們也不是與語言一點關係也沒有。因此,就數字意識而言,這些恰當的比較結果——相似的文化、不同的語言,不僅不能成為語言決定論的佐證,反而有力地駁斥了它的錯誤論點。換言之,2以上的確切數字概念的先決條件並不是一種有數量詞語的語言,而是一種計算算法。

當我們將目光從物體和數字轉向空間時,我們發現了新沃爾夫主義運動的核心研究——由人類學家史蒂芬·列文森(Stephen Levinson)和他的同事們所做的一系列研究,旨在證明一種語言的空間術語是如何決定其使用者利用三維空間去記憶物體位置的。史蒂芬的團隊對澤套語進行了研究,澤套語是一種墨西哥恰帕斯地區的美國原住民使用的語言,這些居民是瑪雅人的後裔(一個繁榮於公元250年—900年的文明)。澤套人不僅沒有通用詞“左”或“右”,也沒有表示左或右的普通術語。它所用的最接近這兩個概念的術語就是左手、左腿或右手、右腿,而且這些術語極少被用來指代一個左側的目標、桌子或房間等。相反,澤套語使用者用相對於俯瞰他們的村莊的那些山坡來描述空間。澤套語的空間詞語包括“上坡”(up-the-slope,大致向南)、“下坡”(down-the-slope,大致向北)和“越坡”(across-the-slope)。這些坐標(coordinates)不僅被當地人用於山上山下的閒庭漫步,也被用於平坦地帶或是室內,人們甚至用它們來指稱小物件的擺放。根據列文森的研究,澤套人說“勺子在茶杯的下坡”,而不說“勺子在茶杯的右邊”。

列文森和他的同事們這樣描寫道:“這種語言的使用者不能以你我所使用的方式來記憶物體數組。”他們注意到,儘管澤套語者混淆鏡像(mirror images),但他們卻神奇地知道哪邊是北,哪邊是南——甚至在室內,或者被蒙上眼睛後轉得暈頭轉向時,他們也能做到這一點,彷彿他們的頭腦中被安裝了羅盤一樣(就像某些導航的鳥類那樣)。有這麼一件趣事,一天晚上,一對澤套夫婦來到了一個遠離家鄉的城市,他們住進一家陌生的酒店。妻子問丈夫,酒店裡的熱水應該從“上坡”的水龍頭中放出來,還是應該從“下坡”的水龍頭放出來?

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

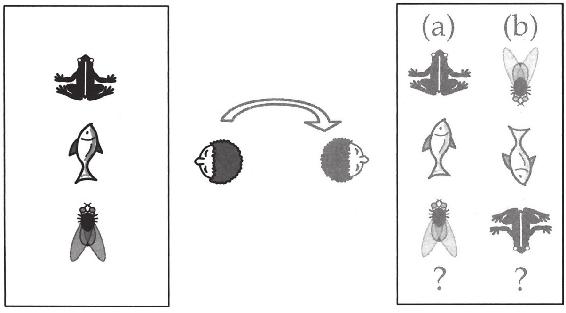

在一系列實驗中,列文森團隊讓受試者坐在桌邊觀看3個玩具——例如,一隻蒼蠅、一條魚、一隻青蛙,它們由左至右排成一排。然後他們讓受試者轉體180°面對他們身後的一張圖片,實驗人員遞給他們一套玩具,要求他們按照自己在第一張圖片中看到的玩具佈局“一模一樣”地排放手中的玩具。

這是個模稜兩可的任務。“一模一樣”可能意味著“相對於環境的相同佈局”,在這種情況下,蒼蠅現在應該位於受試者的右側,但俯瞰時,它與第一個圖片中的蒼蠅同在一端,如圖2-1(a)所示。

此外,“一模一樣”還可能意味著“相對於人的相同佈局”,在這種情況下,蒼蠅出現在了受試者的左側,儘管俯瞰時它出現在圖片的另外一端,如圖2-1(b)所示。澤套人傾向於採用相對於環境的佈局方式來排放玩具,就像圖2-1(a)所示的那樣。但荷蘭語者(他們和英語語者一樣,使用普通術語“左”、“右”)則傾向於保持玩具的原有位置優勢,採用從左到右的方向排列它們,即相對於世界來安排它們的順序,就像圖2-1(b)所示那樣。據此,列文森得出結論:“這種語言系統的使用……實際上迫使其使用者對那些他們原本不會去計算的東西進行計算。”

圖2-1 “一模一樣”?

就像我們前面看到的那樣,作為語言決定論的一個真正的佐證,它必須能闡明3件事:某種語言的使用者發現用另一種語言使用者的思考方式去思考問題是不可能的或至少相當困難;語言差異影響的是人們的實際推理而不是他們在朦朧狀況下的一種主觀傾向;思想差異是由語言差異造成的,而不僅僅出於其他原因(例如,物理或文化背景等)與語言發生的某種關係。無論新沃爾夫主義在心理語言學領域中取得的地位如何顯赫,但它的這個佐證卻未能經受住這3條標準的考驗,一條也沒有。

要想真正弄清楚這個實驗所反映出來的問題的原因,我們首先需要觀察一下人們是如何思考和談論空間的。人類的頭腦中並不存在GPS那樣可以從地球同步軌道衛星那裡接收信號的接收器。相反,人們必須選擇一個能夠被不同人(或處於不同時間的同一個人)識別出來的參考坐標,然後相對於這個坐標來確定一個物體的方向和距離。就上-下維度而言,地心引力就是一個無處不在、無時不在的參考坐標。但對於其他兩個方向來說就沒那麼簡單了,因為世界上並不存在什麼遍佈於世界的指南針,或“你在這裡”的顯示器來幫助我們確定我們到底是在南北,還是西東。

要想定位,一種選擇就是尋找一個地心參照坐標:一個與地標、山脊或者其他某個固定地形的特徵相匹配的南-北軸或東-西軸。地心坐標的優勢在於它的鎖定性,如果有什麼東西“指向東方”,它就始終指向東方,無論你站在哪裡。但它也有缺點,地心座標的缺點在於,當人們在室內或遠離家鄉時,他們不僅很難判斷地心座標的位置,而且還常常會堅信自己的失誤判斷。任何能夠移動的物體或部件都將相對於自己所附屬的某個“其他物體”(而不是相對於“世界”)來保持一個恆定的位置。車把總是在自行車的前部(而不是在自行車的南、東、西、北方),冷水龍頭總是在手盆的右側,這與自行車和手盆自身朝向哪個方向無關。

對可移動物體的形狀或組件的描述需要一個以物體為中心的參考坐標系(object centered reference frame):橫穿於一個突出物體的坐標系,使得該物體的組件或者其他物體可以相對於它的上方、下方、前方以及兩側來定位。這個參考系也同樣不是完善的。儘管它在識別形狀和跟蹤物體佈局時起作用,但在對兩個水平維度進行一致性的區分時就會遇到麻煩。有些物體具有天然的前後面(自行車、電視機、冰箱),但其他一些物體卻沒有,比如,大樹和落地燈。更糟糕的是,除了少數人造形狀,例如,汽車和信件,世界上幾乎所有東西都沒有一成不變的、可區分的左右面。圖片通常是以人們難以察覺的反像負片(mirror-reversed)形式發行的,2000年,美國郵政一時疏忽發行了一張郵票,該郵票上的大峽谷圖案被印刷成鏡像的樣子。與先前那次相同的因郵票設計而造成的混亂不同(本應該位於亞利桑那州自然景觀一邊的縱標目卻被印刷到了科羅拉多州一邊,一個造成了一億張郵票被召回的地心錯誤),他們認為這一次的新錯誤並不會使這張郵票看起來有什麼不同,所以他們未做任何修改。

不過這倒為第三種坐標系鋪好了道路,即自我中心參照系(egocentric frame),在該參照系中,人們把自己的精神禁錮在坐標軸上,無論上面和下面、前面和後面、左面和右面都相對於自己隨身攜帶的身體來界定。自我中心參照系的一個問題是,人們總是走來走去的,所以參照系不適合定位那些並非繫於我們的東西,除非我們同意面向某一方位站在某個地方。該參照系的另一個問題是,由於我們的身體和大腦的大部分都是對稱的,所以我們擁有一種令人不爽的區分左右的時間概念。孩子們常常倒敘著寫信,而且常常記不住哪只鞋應該穿在哪只腳上。成年人很容易記錯美分上的“林肯”注視著哪個方向、惠斯勒母親的肖像面向左側還是右側。

空間認知的研究人員認為,人們(以及許多其他動物)天生就具有基於特定任務和環境來使用這三種參照系的能力。在觀察一個特定的形狀時,我們時而會把它看成立菱形的,時而又會看成斜方形的,這種簡單的實例證明了我們是能夠感受到自己在自我中心繫和物體中心繫間所進行的切換。心理學家弗雷德·阿特尼夫(Fred Attneave)用圖2-2為我們做了生動的闡釋,在圖2-2中,右上方的那個圖形既可以被看作一個菱形又可以被看作一個正方形,這取決於我們的心智到底是將其與水平線上的圖形歸為一組還是將其與對角線上的圖形歸為一組。

圖2-2 菱形or正方形

我們解析視覺世界的方法在語言所提供的多幀參照系中還有一個副本。許多英語空間術語,例如,front(前面)和right(右邊),既能以自我為中心參照的方式表達(自行車的右邊),又能以物體參照的方式表達(自行車的右踏板)。英語中也有地心參照的詞語。不僅有指稱羅盤方向的詞語,還有下面這樣的詞語,例如,uphill(上坡)、downhill(下坡)、seaward(向海)、shoreward(向岸)以及短語,如toward the lake(朝向湖水)、away from the hills(遠離山丘)。心理語言學家萊拉·格雷特曼(Lila Gleitman)曾講述過這樣一個孤島的故事,像瑪雅人一樣,這個島上的居民在地心參照系的幫助下定位了島上的許多地點和方向。這個孤島就是曼哈頓,人們所借鑒的術語包括:uptown(上城區)、downtown(商業區)、crosstown(穿越市區)。類似地,波士頓的地鐵系統用inbound(入站)和outbound(出站)來估算方向。

鑒於以上3種參照系的有效性以及它們之間的互補性,假如某個特定的民族缺乏使用其中之一的能力,於是我們便斷言這種能力的缺失是這個民族的語言歷史上的某些意外事件所造成的,這就有點太離譜了吧。事實上,就像澤套語那樣,英語也同樣擁有其使用者相當熟悉的地心參照語,就強勢沃爾夫主義對瑪雅人和美國人以不同方式排放玩具這一現象所作出的解釋來說,上述事實無疑是抽薪止沸、斬草除根。英語使用者當然能夠使用地心坐標,而且許多人還可以得心應手地使用它。我就認識幾個這樣的人,他們能在沒有窗戶的房間裡通過航位推測法(dead reckoning)指出朝北的方向。我過去曾僱用過一個承包商幫我裝修,那個承包商在提及任何一件固定裝置,哪怕是件小部件時,都要參照東、南、西、北(這些方向非常突出,因為從房間的窗戶望出去,北海岸線清晰可見)。類似地,我曾訪問過南猶他州大學,該大學坐落在美國西部盆-山構造的兩個平行山脈之間。在那裡,教師和高年級的學生根據羅盤方向指稱建築內部的方位(東北休息廳、南講堂),這種定位方式,常常令新生感到十分困惑。當地形提供了一個顯著的視覺參照系時,即使是英語母語者也會使用地心參照系來定位空間的。所以,英語中“左”和“右”的有效性以及“上坡”和“越坡”等術語的缺失,並不大可能“重構”英語母語者的認知;當環境使然的時候,他們仍然有能力以地心參照系來定位事物。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

那澤套母語者們又是一種怎樣的情況呢?心理學家佩吉·李(Peggy Li)、琳達·阿巴巴奈爾(Linda Abarbanell)以及安娜·芭芭弗拉格(Anna Papafrapou)在墨西哥南部的恰帕斯州做了幾個實驗,目的是要觀察“左”和“右”等術語的缺失以及“上坡”等諸如此類術語的存在是否真的會重構當地人的認知,並導致他們無法以地心參照定位物體。實驗中,他們蒙上瑪雅受試者的眼睛,旋轉他們的椅子,然後要求他們取出事先藏在兩個盒子之中的一枚硬幣。在一個實驗情景下,盒子被放置在地板上,所以它們的位置在地心參照系中是固定的。在另一個實驗情景下,兩個盒子被分別放置在一根搭在椅子一側的橫樑兩端,橫樑隨著椅子一起轉動,因此,盒子的位置在自我中心參照系中是固定的。這兩個任務瑪雅受試人都能完成——事實上,相比之下,他們更善於參考自我中心參照系來發現周圍的硬幣,儘管他們的語言中並沒有“左”和“右”等自我中心參照系的術語。因此我們可以說,當情況需要時,澤套人同樣可以利用自我中心參照系來定位,這與英語母語者也可以利用地心參照系定位的理由完全相同。

當然,在列文森所做的那個原始實驗中,英語和澤套語受試者在經過180°旋轉後,他們所排放玩具時的方式確實是不一樣的。但是,正如我們在前面看到的,這個實驗本身就是一個沒有正確答案的墨跡測試:make it the same(使它與……相同)既可以相對於人體而言,也可以相對於世界而言,而且實驗人員拒絕就此向受試者做任何解釋(因為他們根本就不想讓它意味著任何一方)。假如在受試者舉棋難定的時候,實驗人員能夠暗示受試者哪一種參照系的選擇更適合當前的情況,那麼所謂的差別便會消失得無影無蹤,或者至少會大幅地降低。佩吉·李、阿巴巴奈爾以及芭芭弗拉格的研究表明,當任務需要時,澤套語者完全可以用這兩種坐標系定位物體。他們可以受訓觀察一個表格中的物體,然後在第2個表格裡複製它們的排列順序,無論是保持南北走向還是保持東西走向都沒有問題。在心理學家萊拉·格雷特曼和蘭迪·加利斯特爾(Randy Gallistel)的協助下,他們3個人通過簡單的改造,將這個針對瑪雅人的實驗用在了美國人身上,他們將用玩具測試瑪雅人的方法改成了對美國人的戶外(突出地形)測試,他們在表格的一端黏上一個地標,比如,一個鴨池,或者讓受試者走到同一個表格的另一邊,而不是把他們的座椅旋轉到另一個表格旁。

語言決定論的第3記重擊(就像對愛斯基摩人的雪和食人魚部落的數字詞的打擊那樣)同樣來自於一個能夠區分因果關係和相互關係的測試。即使我們承認澤套語者與英語語者之間的差別——具體來說,澤套語者更傾向於把地心參照系擴展到桌面上,我們也可以用以下兩種方式陳述這一區別。

1.澤套語者習慣性地依據地勢估算方位,這一點反映在他們的語言中(非沃爾夫主義解釋)。

2.澤套語裡有表示相對於地勢方向的術語,這是導致澤套語者依據地勢估算方位的原因(沃爾夫主義解釋)。

我們如何來判斷哪一種解釋是正確的呢?假如澤套人的棲息地或生活方式中存在著某種導致他們更加關注北方和南方而不是左側和右側的特徵,而這一特徵與語言無關,那麼我們是能夠發現的。無獨有偶,我們還真的發現了,而且這樣的特徵還不僅一個,而是許許多多。與在美國和荷蘭的大學生不同,澤套語者生活在一座大山的附近。身為農民,他們絕大多數時間都花在戶外,一年中大約有半年的時間,他們中的許多人要跋涉到位於高地和低地之間的農耕田里去耕種。而且他們很少去境外旅遊。所有這些生活方式的選擇使得他們頭腦中的地勢概念遠比閒庭漫步、居於室內的美國人和荷蘭人頭腦中的地勢概念要多。換言之,西方人把生命中的大部分時間用在讀書上,閱讀使他們陷入一片不可動搖的自左向右的文本田地(美國郵政永遠都不會容忍一張印有文本樣本的鏡像反轉照片的郵票——比如,好萊塢的標誌)。所以我們有足夠的理由相信,就空間定位而言,瑪雅人更依賴於當地的地勢,而美國人和荷蘭人則更依賴於相對自己身體的“左”和“右”,絲毫不需要考慮他們的語言。

佩吉·李、阿巴巴奈爾、格雷特曼以及他們的合作者們的實驗幫我們找到了這個問題的癥結所在。他們注意到,另一個居住在恰帕斯的瑪雅民族,他們說一種叫作“佐齊爾”(Tzotzil)的瑪雅語,這種語言確實使用左、右術語來指稱相對的方向。儘管如此,他們文化的其他方面卻與澤套人的相仿。不出所料,佐齊爾人排放玩具的方式與澤套人完全一致。這使我們再次意識到,決定哪一種心智能力更容易被派上用場的真正因素並不是語言,而是文化和環境。

因此,這些旨在支持語言決定論的新研究結果被證明只能支持沃爾夫假說的那個老生常談的版本,即不同語言的使用者在執行一個模稜兩可的任務時,會有不同傾向性的行為,但這並不等於說他們的心智結構不同。而且就連他們所表現出這些傾向性的差別也很可能並不是語言造成的,而是由一些反射在他們語言中的文化和環境的特徵所造成的。

我對上述這些新沃爾夫主義的突出主張所做的認真考察並不是出於口誅筆伐的目的。我之所以這麼做,一部分原因是想向你展示,我們應該如何以科學的方法解開人們對語言和思想的那份永不言棄的好奇;另一部分原因是,這些考察為我們提供了進一步探究心智如何推理物體、數量和三維空間能力的機會。此外,我還希望通過這些考察來強化本書的一個重要主題:語言是一扇通往人性的窗口,通過語言,人類思想情感的深層普遍特徵將被一覽無遺;思想和情感不可能等同於語言自身。基於上述原因,下面我將以一些積極的論證和我個人對這3個激進理論的看法來結束本章的內容,這些論證均支持這樣一種觀點:思想的語言是人類心智工作機制這個大圖式的組成要素。

我之所以認為語言在人類的心理功能中不可能扮演“過於”中心的角色主要出於以下幾個原因。原因之一是,要想利用語言進行思想,我們首先必須學會語言。如果知道了兒童能夠揣測出他們周圍的事件和意圖,並能設法將它們映射到父母發出的語音中,那麼我們不難想像語言習得是如何發生的。儘管如此,人們始終無法弄懂一股噪聲的原始流是如何與兒童心智中的概念聯繫到一起的。對尚未掌握語言的嬰兒的心智研究結果表明,他們對因果關係、人類動因、空間關係以及能夠形成其他概念結構的核心概念都很敏感,對這一結論,我們不感到驚訝。

我們也知道,人類思想是以一種比句子更抽像的形式存儲在記憶中的。記憶研究的重要發現之一就是,相對於句子內容來說,人們對句子形式的記憶要差一些。然而,這種“形式健忘症”並不影響人們保留自己所見所聞的要旨。

THE STUFF OF THOUGHT 語言與思想實驗室

在一個經典的實驗中,實驗者將一組相關的句子呈現給受試者,例如,“那棵大樹在前院”、“螞蟻吃了果凍”、“樹蔭遮住了那個人”、“果凍是甜的”、“果凍在桌上”,等等。接下來,實驗人員又將另外一組句子呈現給受試者,句子給出後不久,實驗人員便要求受試者將他們上一次看到的句子挑出來。當面對一些與第一次看到的句子所合成的含義一致的句子時,例如,“螞蟻吃了甜果凍”或“前院的樹蔭遮住了那個人”,受試者信誓旦旦地表示,這肯定是他們之前見過的句子,他們的自信程度甚至超過他們真見到過的那些句子。這說明,語段通常在到達記憶之前就被丟棄了,那些被存儲併合並到概念結構的大型數據庫的並不是句子的形式,而是句子所承載的內容。

我們知道的另一個有關語言無法決定思想的原因是,當人們在找不到恰當的語言來表達自己心中的概念時,他們並不會抓耳撓腮、瞠目結舌(至少不會很久),他們只是會換一種說法而已。他們要麼通過隱喻和換喻進行引申,要麼借用其他語言的詞語和短語,或者乾脆創造一些新的俚語和行話。你想想,還能怎麼辦呢?如果人們離開語言就不能思想,那麼他們的語言是哪裡來的?對語言學來說,勢不可擋的改變才是一種最大的恩賜,這絕非是你在“思想的囚籠”裡所能預料到的。這就是為什麼語言學家們對一些常見的觀點(例如,德語是最理想的科學語言、只有法語適合真正的邏輯表達式、土著語言與現代世界不相適宜等)不以為然的原因。正如雷·哈洛(Ray Harlow)所說的,這就好像在說“因為沒有人用古英語討論電腦,因此就不能用現代英語來討論它”。

語言決定思想的思想必須受到限制的最深刻的原因當屬這樣一個事實,即語言本身並不太適合擔當一種推理的媒介。只有在一個巨大的抽像心智運算基礎結構的支持下,語言才是可用的。句子裡面不僅要摻雜一些為視聽交流而量身定制的信息,例如,講話的聲音、適時的詞序安排以及其他眾多吸引聽眾注意力的策略等,而且句子還沒有包含明晰推理所需要的足夠的信息。語言最明顯的缺陷就是一詞多義現象,儘管任何一個智力健全的人都能區分開牆上的一扇窗與窗上的一扇玻璃、一頁紙與一個新聞公司、一個為期10個月的裝配過程與一座高達10層的大廈,或者一個物種與一隻活著的野獸。但實驗心理學家們會對每一項都進行測試,事實上現有的研究已經表明,人們並不會弄混一個多義動詞的含義。不過,這只是就普通英語詞語而言,假如它們被作為一種內部的思想介質,那麼就連一個思想家也會被搞昏頭的。在這種情況下,即使訴諸心智能力在語境中對多義詞進行消解也無濟於事,因為我們現在所說的就是負責消解的心智組件,而且這個組件還不得不去對那些混雜在一個詞中的範疇進行區分。

就上述那些情況而言,在這場“石頭-剪子-布”的遊戲中,3個語言與思想的激進理論之間的爭戰從未停息,各有勝負。“語言決定思想”這一令語言決定論引以為豪的觀點給持“概念天賦觀和普遍觀”的極端天賦論者平添了許多麻煩。極端天賦論者用於詆毀定義的“詞義精密度”的主張又對堅持“詞語知識具有高度可塑性”的激進語用學提出了質疑。激發激進語用學研究動機的“一詞多義現象”鬼使神差地成了語言決定論的剋星,因為這一現象說明,思想必定比言語更加紋理細密。

兼顧了以上所有複雜難題,概念語義學理論提出,心智在一種更豐富、更抽像的思想語言中將詞義表徵為各種表達式,因此它站在了這場論戰的中間立場。由於兒童是從更基本的概念入手裝配並調整詞義的,因此,跨語言的詞義不必完全相同。詞義完全可以是精確的,因為概念往往會對準現實的某些方面,同時放棄其他方面。詞義還可以支持我們的推理,因為它們代表的是有章可循的現實(空間、時間、因果關係、物質、意圖以及邏輯)而不是在一個語言社團內發展起來的用於交流的語音系統。同時,概念語義學與人們的常識觀念也是一致的,即語言並不等同於思想。事實上,許多至理名言中都包含著不可將語言與思想相混淆的思想。哲學家托馬斯·霍布斯(Thomas Hobbes)曾說過:“語言是智者討價還價的籌碼、愚人濫花浪擲的金錢。”幾個世紀後,西格夫裡·薩松(Siegfried Sassoon)再次喚起了人們與此類似的聯想,他寫道:

Words are fools

Who follow blindly, once they get a lead.

But thoughts are kingfishers that haunt the pools

Of quiet;seldom-seen……

語言好比愚人

一旦遇上引路人,便盲目地隨波逐流。

思想好比棲息在靜靜池塘邊上的翠鳥

似露非露、若隱若現……