《尋覓宇宙中的智能生命》(The Search for Intelligent Life in the Universe)是喜劇作家莉莉·湯姆琳(Lily Tomlin)所創作的一幕舞台劇的名字,這是一部探討人類愚蠢和弱點的喜劇。湯姆琳的題目妙用了“智能”一詞的兩個含義:能力傾向和理性的、像人類一樣的思維。智能的第一個含義指的是智商測試所衡量的東西,第二個含義則是我這裡要講述的。

我們定義智能或許不大容易,但我們只要見到它就能識別出來。一個思維實驗能夠澄清這個概念。假定有一個外星人,它在任何一方面都與我們不一樣,它怎樣表現才會讓我們覺得它擁有智能呢?當然,科幻小說作家把這個問題作為他們工作的一部分。還有更好的權威來回答這個問題嗎?當作家戴維·亞歷山大·史密斯(David Alexander Smith)被一個採訪者問及“怎樣就是一個好的外星人”這個問題時,他對智能特點的歸納是我所見過的最好的一個回答:

首先,外星人需要對環境做出智能的反應,但這種智能反應是人類所不能理解的。也就是說,當觀察到外星人的行為時,你會說:“我不理解這個外星人做決策所依據的規則,但這個外星人的行為一定是在一套規則指導下的,而且是理性的。”其次,它們看重、在乎一些事情。它們想要什麼東西,並且在面臨阻礙時仍去追求。

根據某套規則做出理性的決策,意味著將決策建立在一些事實基礎之上——與現實或合理推理符合。一個外星人如果總是撞到樹上或跌落懸崖,或者它本來是想去砍一棵樹,但事實上卻對著一塊石頭或空地亂劈亂砍,那它似乎不大像具有智能。如果有個外星人看到3個天敵進入一個洞穴,接著其中兩個離去了,這時它就認為洞穴已空並走進去,那它也稱不上智能。

這些規則必須被用來服務於第二條標準,即想要某些東西並在面臨困難時仍去追求。如果我們無法確定一個生物想要什麼,我們就不會理解它在何時會做些什麼事情去獲取它想要的東西。如果我們能獲知所有信息的話,或許這個生物就想要撞在樹上或是拿著斧子鑿大石頭,而且非常出色地完成了它想要做的也未可知。事實上,如果不清楚一個生物的目標,智能這個觀點本身就是毫無意義的。狗尿苔應該被授予一個天才獎,獎勵它以妙到不差分毫的精準和準確無誤的可靠性,紋絲不動地端坐在它端坐的地方。大概所有人都會同意認知科學家贊儂·派勒山恩(Zenon Pylyshyn)的觀點,他認為石頭比貓要聰明,因為石頭在你踢它的時候知道走開。

這個生物還要能夠運用理性的規則,根據需要克服的障礙,採取不同的方式以達到目的,正如威廉·詹姆斯(William James)所言:

羅密歐想念朱麗葉就像鐵屑想要磁石;如果沒有障礙阻攔,他會沿著一條筆直的線衝向她。但如果他們之間砌了一道牆,羅密歐與朱麗葉就不會像隔了張卡片的磁石和鐵屑一樣,傻瓜似的各自把臉貼在牆上。羅密歐會很快找到一條迂迴之路,翻牆而過或是採取其他方式,以便能夠直接親吻朱麗葉的嘴唇。對於鐵屑而言,道路是固定的,是否達到目的有賴機緣。對於情人而言,目的是固定不變的,道路則可以做無限多種調整。

因此,智能是面對阻礙,根據理性規則(或遵循事實)做出決策,從而達到目標的能力。計算機科學家阿倫·紐威爾和赫伯特·西蒙進一步完善這個觀點,指出智能的組成包括:確定目標;評估當前情況並判斷與目標的差距;應用一系列操作以減少這些差距。根據這個定義,我們或許略感寬慰,因為不僅外星人有智能,我們人類也有。我們有慾望,我們用信念來追尋以滿足慾望,這些信念在正常情況下,至少近似於或在概率上是正確的。

用信念和慾望對智能做出解釋並非必然得出的結論。行為學派古老的刺激反應理論認為,信念和慾望與行為無關——他們認為,信念和慾望同邪法巫術一樣不科學。人類和動物對於刺激做出反應,或是因為之前做出這種反應是由一個與此刺激相隨的誘因激發的(例如,聽到伴隨餵食的鈴聲就分泌唾液),或是因為隨刺激出現的獎勵(例如,按下小桿就會送來一團食物)。正如著名的行為學派代表人物B.F.斯金納(B.F.Skinner)所說:“問題不在於機器是否思考,而在於人是否去做。”

當然,男人和女人們是在思考的,刺激-反應理論最終被證明是錯誤的。舉個例子:莎莉為什麼跑出大樓?因為她認為大樓著火了,她不想死。她的逃跑不是對某種刺激所做出的可預測反應,無論這種刺激是否能用物理或化學語言客觀描述。也許她看到了冒煙才離開,但也許她離開是因為她接到電話,告訴她大樓著火了,或是看到了救火車的到來,或是聽到了防火警報。但這些刺激也都不足以讓她離開。如果她知道,煙是來自烤麵包機上的鬆餅,或者電話是一個朋友打來開玩笑的,或者是有人不小心誤碰了警報開關,或是搞惡作劇故意拉響的,又或是因為電工正在測試警報器,她是不會離開的。物理學家能夠測量光、聲音和粒子,但他們無法合理預測人的行為。能夠預測莎莉的行為並預測得很準確的是,她是否相信她正處於危險中。當然,莎莉的信念和作用於她的刺激有關,但這種關聯方式是迂迴而間接的,而且還受到她對所處環境週遭世界理解認識的影響。同時莎莉的行為同樣取決於她是否想要逃離險境——如果她是一個救火志願者、企圖自殺者或是一個想用自我犧牲來喚起人們對一項事業關注的狂熱分子,又或者她的孩子還在樓上的托兒所,那麼你可以推斷她不會逃跑。

斯金納自己並沒有固執地堅持認為,像波長和形狀這樣可度量的刺激因素可以預測行為。相反,他憑自己的直覺為刺激物下了定義。他愉快地將“危險”——就像“表揚”“英語”和“美”一樣——稱為一種刺激因素。這樣的好處是可以將他的理論和現實協調一致,但這等於是從誠實的勞工那裡偷竊來的好處。我們能夠理解“一個儀器對一個紅燈或一種噪音做出反應”的含義,我們甚至可以自己製造一個這樣的儀器,但人類是宇宙中唯一一種能對危險、表揚、英語和美做出反應的儀器。人類對於像表揚這樣形狀無定的東西做出反應的能力,是我們想要解決難題的部分內容,而不是對這個難題的部分解決方法。表揚、危險、英語、美以及所有其他我們對之做出反應的事物是以觀看者的角度說的,而正是這種角度,才是我們想要解釋的。物理學家能夠測量的東西與能夠導致行為的東西,這兩者之間存在差距,所以我們才必須相信人們擁有信念和慾望。

在日常生活中,我們對他人行為的所有預測和解釋,都是基於我們認為他們所知道的和我們認為他們所想要的。信念和慾望是直覺心理學的解釋工具,而直覺心理學仍舊是迄今最有解釋力和最完整的行為科學。要預測絕大多數人類行為,如打開冰箱、登上公共汽車或將手伸進某人的錢包,你並不需要勞神構建一個數學模型、運行神經網絡中的計算機模擬程序,或是僱用一個職業心理學家,你只要去問問你奶奶就行了。

這並不是說常識在心理學中就應該比在物理學和天文學中佔據更重要的位置,而是常識比任何其他嘗試過的替代方法,都更加有力而準確地預測、控制和解釋了日常行為。很有可能常識會以某種形式被融入到我們最好的科學理論之中。比如,我給在西海岸的一位老朋友打電話,我們說好兩個月之後的某一天晚上7點45分,在芝加哥某個賓館入口的一個酒吧會面。我預計,他預計,每個認識我們的人都預計,在那天的那個時候我們會見面。我們確實見面了。太令人驚歎了!還有哪些其他領域中,普通人或者科學家能夠將距離幾千公里的兩個物體的運行軌道,以準確到厘米和分鐘的精度,提前幾個月就預計到呢?而且僅僅是根據時間只有數秒的談話內容所傳遞的信息就得出預測?這項預測背後的運算就是直覺心理學:我想要與我朋友會面,他也如此;我們倆都相信對方會在某一時間出現在某一地點;我們知道一系列的交通手段——搭乘航班、乘坐汽車和步行會把我們帶到那裡。沒有任何研究心智或大腦的科學可以做得比這更好了。這並不是說關於信念和慾望的直覺心理學本身就是科學,而是暗示我們,科學心理學需要去解釋,像人這樣的一坨物質如何能具有了信念和慾望,以及信念和慾望如何做得這麼好。

對智能的傳統解釋是,人的肉體中充滿一種非物質實體——靈魂,它通常被想像為某種鬼怪或精靈。但這種理論有一個難以克服的問題:靈魂如何與有形的物質相互作用呢?一個無形的東西怎樣對閃光、戳刺和嘟嘟聲做出反應,又怎麼能讓胳膊和腿移動呢?另一個問題是,有海量的證據說明,心智是大腦的活動。現在我們知道,這個曾被認為是非物質的靈魂,可以用小刀把它一分為二,用化學物質改變它的性狀,用電來使它開始或停止工作,狠命一吹或缺乏氧氣會使它煙消雲散。在顯微鏡底下,大腦顯示出令人驚歎的複雜物理結構,這完全可以和心智的豐富程度相匹配。

關於心智的另一個解釋是,心智源自一些特別的物質形式。匹諾曹是由葛派特發現的一種神奇木頭做的,它具有生命,可以說話、大笑和自己移動。唉,遺憾的是,還沒人發現過這種神奇的物質。最初,人們以為這種神奇的物質就是腦組織。達爾文寫道,腦“分泌”心智;而哲學家約翰·塞爾(John Searle)認為,腦組織的物理化學特性以某種方式產生了心智,就像乳房組織分泌乳汁,植物組織生成糖一樣。但我們不要忘了,在動物王國許多成員的腦組織中都能找到與人腦組織相同種類的膜、細孔和化學物質,更不用說在腦腫瘤和實驗室人工培育的組織中了。所有這些神經組織塊都有著同樣的物理化學性質,但並不能都實現像人一樣的智能。當然,人腦組織中的某些東西對智能是必要的,但只考慮物理性質是不夠的,就像磚頭的物理性質不足以解釋建築,氧化物離子的物理性質不足以解釋音樂一樣。神經組織構成模式中的某些東西是至關重要的。

智能常被歸因於某種能量流或力場。發光蒸汽、輝光、振動、磁場和力線等在靈性主義、偽科學和粗製濫造的科幻小說中都佔有顯赫位置。格式塔學派試圖用腦表層的電磁力場來解釋視覺幻象,但這些力場從來都沒被找到過。有時,液壓模型強調心理壓力的積累、爆發或疏散,它是弗洛伊德理論的核心,可以見於許多日常的比喻:如怒氣上湧、發洩精力、壓力下爆發、大發雷霆、吐露某人的感受、抑制憤怒等。但事實上,即使是最激烈的情緒,也不符合能量(用物理學家的定義)在腦的某些地方集聚和釋放這樣的觀點。在第6章中我將讓你理解,大腦實際上並不是根據內部壓力來運行的,而是採用相互談判妥協的策略妥善處理這些壓力,就像對待身上綁了炸藥的恐怖分子一樣。

所有這些觀點的一個問題是,即使我們找到了一些凝膠、漩渦、振動或渾一體,它們能夠像葛派特的原木一樣講話和調皮搗蛋,或更廣義地說,它們能夠根據理性規則做出決策,並在面臨阻礙時繼續追尋目標,我們仍將面對一個難解之謎:它是如何做到這些的。

智能不是來源於一種特殊的精神、物質或者能量,而是來源於一種不同的物質——信息。信息是兩個東西之間的一種關聯,這種關聯是由一種合法的過程產生的(而不是純粹由於機緣巧合)。我們說,樹樁上的年輪包含了這棵樹年齡的信息,因為年輪數與樹齡相關(樹越老,年輪數越多),但這種相關並非巧合,而是由樹的生長方式決定的。相關是一個數學和邏輯概念,它不是由相關實體的組成物質來定義的。

信息本身並沒有什麼特殊的;原因與結果有差異的地方,就是信息出現的地方。特殊的是信息的加工處理。我們可以把包含事物情況信息的物質當作一個符號,它能夠“代表”事物的狀況。但作為物質,它還能夠做其他事情。它是有形的東西,在哪種情況下能做什麼要根據其自身的物理和化學規律而定。樹的年輪包含樹齡的信息,但它們也反射光並吸收顏料。腳印包含著動物移動的信息,但它們也能積水並引起風中的漩渦。

現在我們有一個想法:假設有人打算用一些部件來製造一個機器,而這些部件受某個符號的物理性質所影響。發動某個槓桿、電眼、絆網或磁石的是一個樹年輪吸收的顏料、一個腳印積蓄的水、一支粉筆反射的光或一點兒氧化物中的磁載荷。再假設這台機器能夠導致另外一堆物質發生某種變化。它能在一片木頭上打下新烙印,或者在附近的土上留下新印記,或者蓄充另外一點氧化物。到目前為止,還沒什麼特殊的事情發生;我所描述的,只是由一個沒有明確意向的新機器所完成的一系列物理事件。

現在我們設想特殊的一步:我們試圖用原有那片物質所包含的信息模式,來解釋新安置的一片物質。比如說,我們來數新烙在木頭上的環印,把它們解釋為某棵樹在某段時間的年輪,儘管它們不是由任何樹的生長造成的。然後我們可以說,機器經過精心的設計,使得對這種新印記的解釋具有了意義——也就是說,這種新印記包含了世界上某些東西的信息。例如,設想有一台機器,它能掃瞄樹樁上的年輪,為每一個年輪在旁邊的一塊木板上都烙下一個印記,接著又移向同時砍下的一棵稍小的樹的樹樁,掃瞄它的年輪,在那塊木板上為小木樁的每個年輪都抹去一個印記。這樣,當我們再數木板上的印記時,就知道了在種第二棵樹的時候,第一棵樹的樹齡了。這樣,我們就得到了一台理性的機器,能夠根據真實前提得出真實結論的機器——而不是因為任何特殊的物質或能量,也不是因為任何部件本身是智能的或理性的。我們所具有的,只是對普通物理事件的一系列精心設計,這些事件之間的首要聯繫就是對攜帶信息的物質的一種配置排列。我們的理性機器之所以擁有理性要歸功於兩種特性,這兩種特性共同緊附於一個我們稱之為符號的實體中:符號攜帶著信息,它導致事件的發生。比如,年輪與樹齡相關,它們能吸收掃瞄器的光束。當被導致的事件本身含有信息時,我們將整個系統稱為一個信息處理器或計算機。

這整個構想看起來是個無法實現的願望。怎麼保證對任何物件都能設法安排,使之以恰當方式下落、搖擺或發光,而對這種作用效果的解釋又合乎情理呢?更準確地講,合乎情理是依據了我們所感興趣的某種先前規律或關係;任何一堆東西都能夠在事後給出巧妙的解釋。

對這些質疑的有力回擊來自數學家艾倫·圖靈的研究工作。圖靈設計出一台假想機器,能夠根據機器的內部程序,輸入符號和輸出符號相應地與海量合理解釋中的任意一條相匹配。這台機器由一套裝置組成,包括一條劃分成許多正方形的帶子,一個能在正方形上打印或閱讀上面符號並雙向移動帶子的讀寫頭,一個能指向機器上有限數量刻度的指針和一套機械反射裝置。每一次反射都是由被閱讀的符號和指針的當前位置所引發的;它在帶子上打印出一個符號,移動帶子或轉移指針。機器所需的帶子能得到無限量的供應。這個設計被稱為圖靈機。

這台簡單的機器能用來做什麼呢?它能夠接收代表一個數或一組數的符號,並打印出代表新數的符號,這些新數是任何能夠用一步步的序列運算來解決的數學函數的對應值。序列運算包括加法、乘法、求冪、因式分解,等等——我在用非技術語言來表述圖靈發現的重要性,難免會不精確。它能夠運用任何有用的邏輯體系規則來從一些真命題推導出另一些真命題。它能夠應用任何語法規則來推導出結構正確的句子。圖靈機間的等效應,可計算的數學函數、邏輯和語法,令邏輯學家阿隆佐·邱奇(Alonzo Church)做出這樣的推測:任何確定能夠在一定時間內對某個問題得出解答的,界定清晰的方法或系列步驟(也就是說,任何運算),都能夠在圖靈機上執行。

這意味著什麼呢?這意味著在服從能夠被一步步解決的數學方程式的世界中,能夠建造一台機器來模擬這個世界,並對之做出預測。以理性思維符合邏輯規則的意義上說,我們能夠製造一台機器含有理性思維。以語言能夠根據一套語法規則來領會一種語言的意義上說,我們能夠製造一台機器產生出語法正確的句子。根據思想包括應用任何一套界定清晰的規則的意義上說,我們能夠建造一台機器,它能夠在某種意義上進行思考。

圖靈證明,理性機器——使用符號的物理特性來製出具有某種意義的新符號的機器——是能夠被建造出來的,而且是很容易建造的。計算機科學家約瑟夫·威森鮑姆(Joseph Weizenbaum)曾證明怎樣用一個骰子、一些石頭和一卷衛生紙就能夠造出這樣一台來。事實上,人們甚至不需要一個大倉庫來裝這些機器,一個做加法,另一個做平方根,第三個打印英語句子,等等。一種圖靈機被稱為通用圖靈機,它能夠接收任何其他圖靈機打印在帶子上的描述,隨後精確地模仿那台機器。只需設計一台機器就可以做任何一套規則所能做的所有事情。

這意味著人腦就是一台圖靈機嗎?當然不是。現在沒有任何地方使用圖靈機,更不要說我們的腦袋中了。圖靈機在實踐中是沒有用的:它們太笨拙,太難設計程序,太大而且太慢。不過這沒關係。圖靈只是想證明,對小玩意兒做些設計安排,它就能像一台智能符號處理器一樣發揮功能。就在圖靈機發明之後不久,更為實用的符號處理器就被設計出來了,其中一些成為IBM和Univac的大型機,以及後來的蘋果麥金塔和個人電腦。但所有這些其實都和圖靈通用機沒什麼兩樣。如果我們不考慮大小和速度,它們需要多少內存容量就給它們多少,那麼我們就可以將它們的程序設計為,根據相同的輸入做出相同的輸出。

還有人提出其他一些符號處理器作為人的心智模型。這些模型往往是在商業計算機上進行模擬的,但那只是為了圖方便。商業計算機最初的設計是為了模仿假想的心智計算機(創造出計算機科學家所稱的虛擬機器),就像Macintosh能夠效仿一台個人電腦。只有虛擬心智電腦才應被認真考慮,而不是效仿它的硅芯片。然後,旨在建立某種思考(解決問題,理解句子)模型的程序就在虛擬心智電腦上運行。一種理解人類智能的新方式已經誕生了。

下面我講一下這樣一個模型是如何工作的。現在這個時代,真正的計算機已經複雜得令普通人幾乎無法理解,就像心智難以理解一樣,所以我們來看一個放慢動作的心智計算的實例還是很有啟發作用的。只有這樣,我們才能理解簡單的儀器是如何用電線連在一起成為一個符號處理器,並展示出真正的智能的。不能穩定運行的圖靈機並不是宣傳“心智即電腦”理論的好廣告,所以我將用一個模型,它至少與我們的心智電腦有些許相似之處。我會展示給你看,它是如何解決一個日常生活中親屬關係問題的。這個問題很複雜,因此當一台機器能夠解決時,我們一定會深為所動。

我們把這個模型稱為“產出系統”。它去除了商業計算機中最不符合生物性的特徵:計算機呆板僵硬地遵循著程序步驟的有序列表。一個產出系統包含一個內存和一組反射裝置,反射裝置有時被稱為“小幽靈(後台程序)”,因為它們是簡單的、獨立的實體,待在那裡就等待著被激活。內存就像一個張貼通知的公告板。每個“小幽靈(後台程序)”都類似一個膝跳反射裝置,等待著公告板上的特定通知,並根據通知做出自己的反應。這些“小幽靈(後台程序)”整合在一起構成了一個程序。它們由貼在公告板上的通知觸發,然後貼上它們自己的通知,從而又觸發其他“小幽靈(後台程序)”,如此往復。內存記憶中的信息逐漸變化,最終對某個給定的輸入得出正確的輸出。有些“小幽靈(後台程序)”與感覺器官相連,被外部世界的信息而不是內存記憶中的信息所激發。另一些與肢體相連,其反應是移動肢體而不是在內存記憶中貼上更多的信息。

假設,你的長期記憶包含有你近親屬成員和你周邊所有人信息的知識,這種知識的內容是一組像“阿歷克斯是安德魯的父親”這樣的陳述。根據心智計算理論,這種信息被內置於符號之中:符號即為一組有形標記,這組標記與上面陳述中所體現的外部世界情境有關。

這些符號不是英語單詞和句子,儘管流行的誤解認為我們用母語思考。如我在《語言本能》[3]中所揭示的,像英語或日語這樣的口頭語言中的句子,它們是沒耐心的智能生物之間口頭溝通使用的。它們非常簡潔,把所有聽者能夠根據情境在心中填補的信息都省略掉了。與此相反,知識盤踞的“思想語言”不會給想像留下任何東西,因為思想語言本身就是想像。用英語做思考工具的另一個問題在於,英語句子經常會有歧義。當連環殺手泰德·邦迪(Ted Bundy)獲得一個死刑席位後,報紙頭條寫道:“Bundy Beats Date with Chair”(邦迪擠上與電椅的約會之旅),我們要思索一下才能理解這句話的意思,因為我們的思想給這串單詞賦予兩種意思(它還可理解為“邦迪用椅子揍約會對像”)。如果一串英語單詞能夠對應腦中的兩種含義,那腦中的含義就不可能是英語單詞串。口頭語言中的句子充斥著冠詞、介詞、性別詞綴以及其他語法。它們會有助於將信息從一個腦袋裡,通過嘴巴和耳朵這個漫長的通道,傳到另一個腦袋裡;但在同一個腦袋裡,信息是直接通過成捆的神經元來傳遞的,所以就不需要這些語法了。因此一個知識系統中的陳述不是用英語的句子來展示的,而是用一種更加豐富的思維語言——“心語”(mentalese)中的簡潔銘文表示。

在我們的例子中,反映家庭關係的那部分心語分為兩種陳述。第一種是“阿歷克斯,的父親,安德魯”:一個名字,後面跟著直系家庭關係,後面跟著一個名字。第二種是:“阿歷克斯,是男的”:一個名字,後面跟著其性別。不要因為我在心語中使用某種語言和句法而被誤導。這是為讀者您著想,幫助您用母語理解這些符號代表的內容。而對機器而言,使用什麼語言僅僅是對標記不同的設置而已。只要我們前後一致地使用某個符號代表某個人(即表示阿歷克斯的符號總是表示阿歷克斯,而不是任何其他人),並根據一致的規則設置它們(即保留著誰是誰父親的信息),它們可以是任何標記,也可以以任何方式設置。您可以把這些標記想像成用掃瞄儀識別的條形碼、僅認可一把鑰匙的鑰匙孔或只符合一種模板的形狀。當然,在計算機中,這些標記是硅芯片中的模式儲存;在腦中,它們是幾組神經元的激活。關鍵要點是,機器中沒有任何東西能像你我那樣理解這些標記;機器的某部分會對它們的形狀做出反應,並被引發去做些事情,就像口香糖機對硬幣的形狀和重量做出反應,並釋放出一粒口香糖一樣。

我將用下面的例子對計算進行揭秘,讓你看看這戲法到底是怎麼變的。為了講清楚我對這個戲法的解釋——符號既表示一些概念,也在物理上導致某些事情發生——我將一步步解釋我們產出系統的活動,並對每件事都描述兩次:從概念上講,強調問題的內容和解決問題的邏輯;從物理上講,即系統非生物性的感受和做標記的動作。系統是智能的,因為這兩種描述對應得非常精確,內容對應標記,邏輯步驟對應動作。

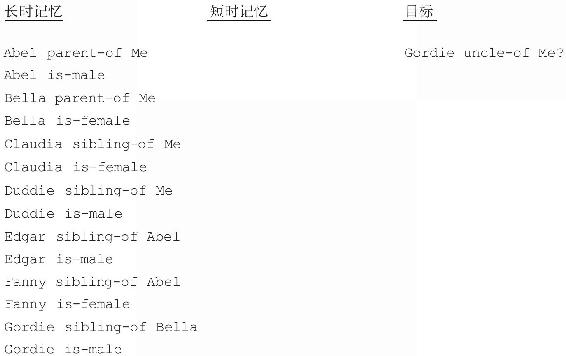

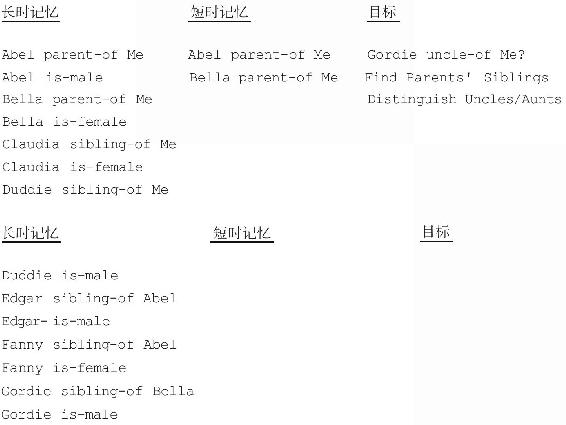

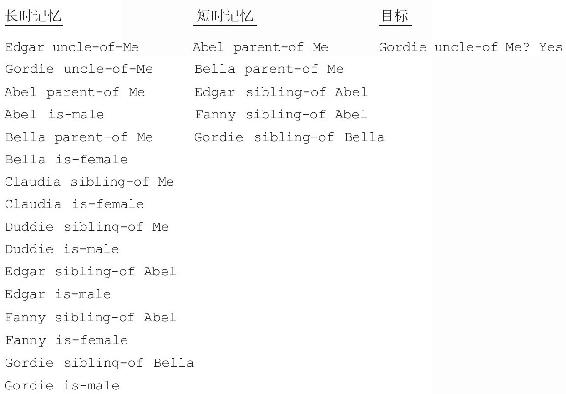

我們把系統保留有關家庭關係銘文的內存記憶稱為長時記憶。我們把另一部分用於計算的演算板稱為短時記憶。短時記憶的一部分是針對目標區域的,它包含了一系列系統“試圖”回答的問題。系統想知道的是Gordie是不是它生物血緣上的叔叔。剛開始時,記憶看上去就像這樣:

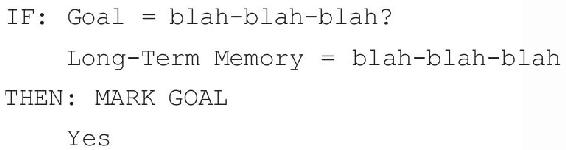

從概念上講,我們的目標是找到一個問題的答案,如果它所詢問的事實是真的,答案就是肯定的。從物理上講,系統必須確定目標一欄中末尾有問號的一串標記是否在記憶的某些地方也有與之對應的、完全相同的一串標記。一個“小幽靈(後台程序)”被設計用來回答這些查詢式問題,方式是通過掃瞄目標和長時記憶欄,來尋找相同的標記。當它發現一個匹配標記時,它就把標記打印在問題旁邊表示它已經得到肯定答案。為了方便起見,我們就說標記是Yes。

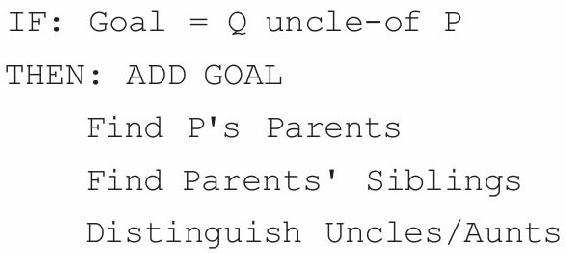

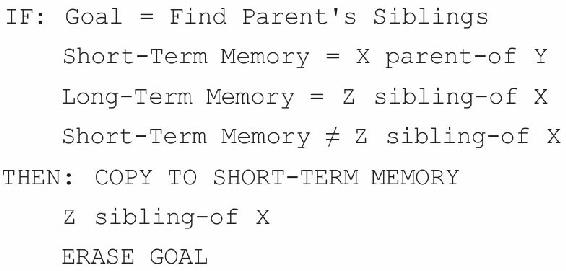

從概念上來講,系統所面臨的挑戰是:它並不明確知道誰是誰的叔叔;而知識是隱含於它所知道的其他事情中的。從物理上來講,同樣的挑戰是:在長時記憶中沒有“的叔叔”這樣的標記,而只有像“的親兄弟姐妹”和“的父母”這樣的標記。從概念上講,我們需要從父母身份和親兄弟姐妹身份的知識中推導出叔叔身份的知識。從物理上講,我們需要一個“小幽靈(後台程序)”來打印一個“的叔叔”的銘文,從側面標有“的親兄弟姐妹”和“的父母”的銘文中發現相應的印記。從概念上講,我們需要找到我們的父母是誰,找出他們的親兄弟姐妹,然後選擇男性。從物理上講,我們需要下面的“小幽靈(後台程序)”,它在目標欄中打印出新的銘文,引發新的內存記憶搜索:

這個“小幽靈(後台程序)”是被目標欄中一個“的叔叔”的銘文所引發的。目標欄裡確實有一個這樣的銘文,所以“小幽靈(後台程序)”就開始工作了,在這欄裡加了一些新的標記:

我們還必須有一個裝置,可以是另一些“小幽靈(後台程序)”也可以是這個“小幽靈(後台程序)”內部的其他設備,來解釋它的P們和Q們。也就是說,它用一組姓名標籤(我、Abel、Gordie,等等)來代替P標籤。我隱藏了這些細節是為了讓事情簡單明瞭。

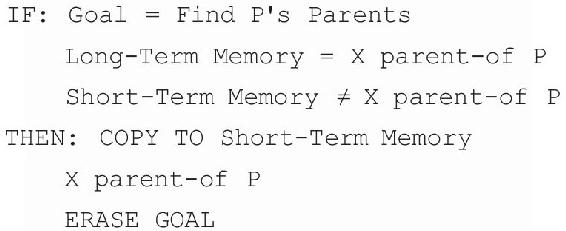

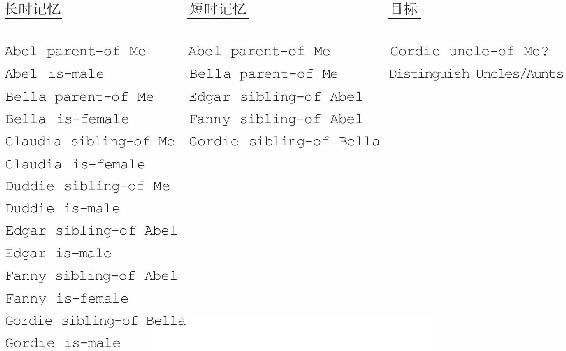

新的目標銘文刺激了其他休眠的“小幽靈(後台程序)”開始動作。其中一個(從概念上講)查找系統的父母,方式是通過(從物理上講)將所有包含父母名字的銘文複製到短時記憶中(當然,除非銘文已經在短時記憶中了;這個限制條件使“小幽靈(後台程序)”不能像魔法師的徒弟那樣,漫不經心地複製個沒完沒了):

我們的公告板現在看上去就像這樣:

既然我們知道了父母,我們就能找到父母的兄弟姐妹。從物理上講:既然父母的名字被寫在短時記憶上,一個“小幽靈(後台程序)”就能激發動作,複製有關父母兄弟姐妹的銘文:

這就是它的結果:

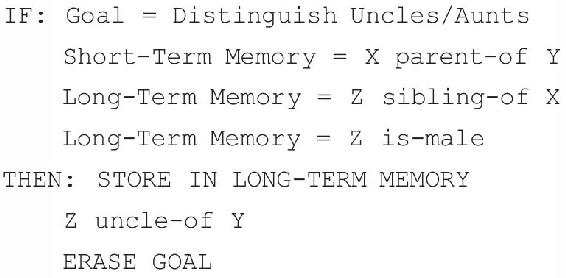

現在的情況是,我們把姑姑和叔叔放在一起考慮。要將叔叔和姑姑分開,我們需要找出男性。從物理上講,系統需要知道哪些銘文在長時記憶中有對應的部分,旁邊標有“是男性”的印記。“小幽靈(後台程序)”是這樣檢查的:

這個“小幽靈(後台程序)”就最直接地擁有了系統對“叔叔”含義的知識:即一個父母的同胞兄弟。它將叔叔身份的銘文加到了長時記憶中,而不是短時記憶中,因為這個銘文代表著永遠正確的一段知識:

從概念上講,我們剛剛推導出我們詢問的有關事實。從機械上講,我們剛剛在目標欄和長時記憶欄創造了與兩個印記都完全對應的、相同的銘文。我最初提到過“小幽靈(後台程序)”可以掃瞄複製品,它被激發標出印記,表明問題已經解決:

我們剛才完成了什麼事情?我們用無生命的口香糖機部件製造了一個近似於心智計算的系統:它推導出一個它之前從未持有的事實陳述。從關於特定父母和兄弟姐妹的信息以及叔叔身份含義的知識,它得出關於叔叔的特定事實觀點。這種神奇,再重複一遍,來自對符號的處理加工:對含有表徵和因果特性的事物的佈置安排,所謂表徵和因果特性就是指既包含了關於某事的信息,同時又是一組實體事件鏈條中的一個環節。這些事件構成了一次運算,因為這個機器就是如此設計的:如果對引發機器的符號的解釋是正確的陳述,那麼對機器所創造的符號的解釋也是正確的陳述。在這個意義上,心智計算理論這種假說認為,智能即計算。

“這個意義”很廣,它避開了其他定義中多餘的東西。例如,我們無須假設:計算是由一系列離散的步驟組成的,符號必須完全呈現出來或者完全沒有(而不是更強或更弱,更活躍或不太活躍),在確定的時間內確保有一個正確答案,或者真值必須是“完全正確”或“完全錯誤”的,而不是一個確定性的概率或程度。計算理論支持的是另一種有著許多要素的計算機,這些要素對應某個陳述正確與否的概率而賦予不同的活躍程度,其中活躍程度的變化水平非常平穩,從而記錄了基本準確的新的概率(正如我們將看到的那樣,這也許就是腦的工作方式)。這一問題的核心是,什麼使一個系統變得聰明?這個問題的答案不在於製造系統的那種東西,或是流動其中的那種能量,而在於機器的各部分都代表著什麼,以及它其中的變化模式是怎樣設計來反映出事實關係的(包括概率性事實和模糊事實)。

為什麼要接受“心智計算理論”

為什麼你應當接受心智計算理論呢?因為它解決了困擾千年的哲學問題,開啟了計算機革命,提出了神經科學的重大命題,並為心理學提供了一個成果無法計量的研究方略。

幾代的思想家絞盡腦汁都不得其解的一個問題是,心智是如何與物質相互作用的。正如傑瑞·福多所說:“自怨自艾能讓一個人哭泣,洋蔥也能。”我們無形的信念、慾望、想像、計劃和目標如何能反映我們所處的世界,並撬動我們改變世界的槓桿呢?笛卡兒之所以成為他之後幾個世紀科學家的笑料(這是不公平的),因為他提出心智和物質是不同種類的東西,它們在腦中一個叫作松果體的部位相互發生作用。哲學家吉爾伯特·萊勒(Gilbert Ryle)將這種概括觀點譏笑為“機器中的鬼魂法則”。這個短語後來也被作家阿瑟·考伊斯特勒(Arthur Koestter)和心理學家斯蒂芬·考斯林(Stephen Kosslyn)選作他們的書名,也被搖滾演唱組合用作一個專輯名稱。萊勒和其他一些哲學家主張,心理術語諸如“信念”“慾望”和“想像”都是無意義的,這些概念都來自對語言草率的錯誤理解,就像有人聽到“for Pete's sake”(天哪)這樣的表述就去四處尋找Pete一樣。討巧的行為心理學家們則宣稱,這些無形的存在就像牙仙一樣不科學,所以必須被摒棄出心理學領域。

接著計算機就來了:它是一個沒有精靈,驅妖降魔的金屬塊頭,也是一個沒有完整的心理詞典就無法解釋的傢伙。

“為什麼我的計算機打印不了?”“因為程序不知道你把點陣式的打印機換成了激光打印機。程序還以為它是在與點陣對話呢,所以正請求打印機確認它的信息,來試著打印這篇文檔。但打印機不理解這個信息;它正打算忽略,因為它期望它的輸入是以‘%!’開頭的。程序拒絕放棄控制,它在搜索打印機,因此你需要注意顯示器,這樣程序就能奪回控制。一旦程序習得了它所連接的是什麼類型的打印機,它們就能溝通交流了。”系統越複雜,用戶則越像專家,計算機與打印機之間的技術對話聽起來就越像肥皂劇的場景。

行為主義哲學家們堅持認為,這只是無意義的對話。他們會說,機器並不是真的理解或嘗試做任何事情;而旁觀者對於他們用詞的選擇過於草率,很容易陷入嚴重的概念錯誤的危險當中。這種情況哪兒出問題了?哲學家們為什麼指責計算機科學家思維不清楚?計算機是世界上對精確性和顯見性要求最為死板、挑剔、不講情面、不寬恕的東西了。根據上述指責,你會以為,當計算機出問題的時候,是摸不著頭腦的計算機科學家給哲學家打電話,而不是出現相反的情況。一個更好的解釋是,計算最終解密了心理語言的術語。信念是記憶中的銘文,慾望是目標銘文,思考是計算,知覺是感受器引發的銘文,行動是目標引發的執行操作。

你可能會反駁,我們人類在有信念、慾望或知覺時,會感受到一些東西;而銘文則缺乏創造這種感受的力量。很好,不過請將解釋智能的問題與解釋有意識的感受區分開來。到現在為止,我都是在盡力解釋智能,我會在本章的稍後部分討論意識。

心智計算理論還為名聲不佳的“小人理論”徹底平反昭雪。對“思維是內部表徵”這一觀點的標準反駁是(那些想證明自己是如何務實而堅定的科學家們非常歡迎這個反駁),表徵需要腦袋裡有個“小人”來看著它,而這個小人又需要一個更小的小人來看著它內部的表徵,如此類推,永無止境。我們又一次看到了理論家的表演,他們堅持對電氣工程師說,如果工程師是對的,那麼他的工作站必須包括一群小精靈。談論小人在計算機科學中是必須的。數據結構隨時要被讀取、解釋、檢測、識別和修改,而做這些工作的子程序毫無懸念地被稱為“代理人”“小幽靈(後台程序)”“監督者”“監視者(器)”“解釋者”和“執行者”。為什麼這種小人論調就不會導致無休止的倒退呢?因為內部表徵不是對世界的逼真拍攝,“看著它”的小人也不是整個系統的微縮翻版,小人不需要全部的智能。如果那樣,那將什麼也解釋不了。相反,表徵是一組對應世界不同方面的符號,每個小人只需對某些符號以一種限定的方式做出反應,這比起作為一個整體的系統所做的事情要簡單多了。系統的智能源自於系統內部不那麼智能的機械小人的活動。這個觀點首先由傑瑞·福多於1968年提出,丹尼爾·丹尼特又對此做了簡潔的闡述。

小人只有在能複製整個智能時,才被稱為是精靈。如果一個人能讓一群相對無知、狹隘、瞎眼的小人組成團隊或委員會,在整體上做出智能行為,這就是進步。流程圖是典型的小人委員會(調查者、圖書管理員、會計、執行官)的組織結構圖:每個盒子裝著一個小人,規定一種職能但卻不說怎樣去實現(有人認為這實際是:將一個小人放到那裡去做那件事)。如果我們離近些看每個盒子,我們會發現,每個功能的實現是通過細分成又一個流程圖,由更小、更蠢的小人們來完成的。這種像搭窩一樣,盒子裡面套盒子的方式的最終結果是,小人們傻得足可以“被機器替代”(據有人的說法),它們所要做的就是記住在被提問時說“是”還是“否”。這樣,組織一大隊傻瓜就可以完成高級的小人在系統中所做的工作了。

你可能還不明白計算機裡的“小幽靈(後台程序)”如何通過做標記和抹去標記就表徵了或代表了大千萬物。誰來決定系統中的這個標記就對應世界中的那個東西?對計算機而言,答案顯而易見:我們決定符號意味著什麼,因為我們製造了這台機器。但是誰賦予了我們內部所提出符號的含義呢?哲學家們將這個問題稱為“意圖性”(英文為intentionality,這個提法令人迷惑,因為它與意圖無關)。意圖性的問題有兩個一般的回答:一是符號通過我們的感覺器官與外部世界中它所提及的對象相聯繫。你母親的臉反射光,刺激你的眼睛,激發了一連串模板或相似的電路,將符號“母親”刻寫入你的心智中。另一個回答是,由第一個符號引發的符號操控獨特模式反映了第一個符號對象與被引發符號對像之間關係的獨特模式。不管什麼原因,一旦我們同意母親意味著母親,叔叔意味著叔叔,那麼由“小幽靈(後台程序)”產生的新的相互嵌套親屬關係的陳述,就一次又一次地變成了神秘的真理。機器打出“Bella mother-of Me”,果不其然,Bella就是我的母親。Mother意味著“母親”,因為這個符號在有關母親的推導中發揮了作用。

這些被稱為“因果”和“推導-作用”理論,厭惡這些理論的哲學家們想出一些荒謬的假想實驗來反駁它們。俄狄浦斯不想娶她的母親,但他還是娶了,為什麼?因為他母親引發了他心智中Jocasta的符號,而不是Mom的符號,他的慾望被局限於“如果她是母親,就不能娶她”。Jocasta這個符號所代表的女人確實是俄狄浦斯的母親,但這個因果效應是無關的。有關且重要的是Jocasta和Mom的符號在俄狄浦斯大腦裡所發揮的推導作用。一道閃電擊中了沼澤中間的一棵死樹,由於一個令人驚歎的巧合,在那一刻稀泥融合在一起成了我的複製品一個分子都不差,記憶也包括其中。沼澤人從沒和我的母親聯繫過,但絕大多數人會說他對於母親的思維是關於我母親的,就像我對於母親的思維一樣。我們又一次得出結論,要使一個符號表示有關世界的某個東西,並不一定需要這個東西和這個符號是前因後果,能用符號推導出來就足夠了。

但是,但是,但是!假設一個會下國際象棋的計算機中信息處理步驟的順序,被發現由於驚人的巧合,與六日戰爭中的戰場事件完全相同(國王的騎士=以色列外長達揚,車到C7=以色列軍隊佔領戈蘭高地,等等)。這個程序與六日戰爭的“相關”不就和它與國際象棋比賽的“相關”完全一樣嗎?假設有一天我們發現貓根本就不是動物,而是由來自火星的特別逼真的機器人,任何運算“如果它是貓,那它就一定是個動物”的推導原則都將不再生效。我們的心智符號“貓”的推導作用將會被改得面目全非。當然“貓”的含義是不變的:當機器人菲利克斯悄悄溜進溜出的時候,你想到的還會是“貓”。讓我們為因果理論打兩分吧。

第三種觀點是對《週六夜現場》(Saturday Night Live)中電視廣告的滑稽模仿:你們都正確!它是地板蠟,也是甜點飲料。一個符號的因果作用和推導作用一起決定了它所表徵的內容。(根據這個觀點,沼澤人的思維將是關於我母親的,因為:當他遇到她時,他會認出她來。)因果作用和推導作用傾向於同時發生,因為根據自然選擇的設計,我們的知覺系統和推導模塊絕大多數時間裡都在這個世界上準確地運行著。不是所有的哲學家都同意因果加推導加自然選擇,就足以明確“含義”的概念,並在所有的世界中運行不爽。(“假設沼澤人在另一個星球上有一個同卵雙胞胎……”)但如果這樣,有人會回答,“含義”的概念就更糟糕了。含義之所以有意義,只是為在特定世界中發揮作用而設計的一台機器而言的(這台機器或由工程師設計或自然選擇設計)。在其他的世界——火星、沼澤地、暮光之界——預測無效。無論因果加推導理論是否已被哲學家完全證明,它還是將心智或機器中的符號如何表示一些含義這個謎解開了。

表明心智計算理論走的是正軌的另一個標誌是人工智能的存在:執行像人類智能一樣任務的計算機。在任何折扣店你都能買到一台計算機,它在計算、存儲和提取事實、起草繪畫、檢查拼寫、規定郵件次序以及確定類型方面,超過一個人的能力。在一個存貨齊全的軟件商店,你能買到下一手出色國際象棋的軟件和可以辨認字母字符以及識別發音清楚的講話的軟件。錢包比較鼓的顧客還能買到能用英語回答有關限定主題的問題的軟件,以及控制機器人胳膊來焊接噴漆以及在成百個領域,諸如選擇股票、診斷疾病、開具藥方和修理機器故障等複製人類專業技能的各種軟件。1996年,“深藍”計算機在與國際象棋世界冠軍加裡·卡斯帕羅夫(Gary Kasparov)的對弈中贏得了一局,逼和兩局,儘管最終輸掉了比賽,但計算機徹底擊敗一個世界冠軍只是一個時間問題。儘管世界上還沒有終結者級別的機器人,但已經有幾千個小規模的人工智能程序,其中一些就隱藏在你的個人電腦、汽車或電視機裡,而且進展還在持續。

這些低調的成功值得說說,因為圍繞計算機馬上就能實現的和永遠也不會實現的,爭論火藥味十足。一方說機器人基因指日可待了(心智就是計算);另一方說這永遠也不會發生(心智不是計算)。這個爭論似乎就出自克裡斯托弗·瑟夫(Christopher Cerf)和維克多·納瓦斯基(Victor Navasky)的《專家發言》(The Experts Speak)欄目:

《波士頓郵報》社論,1865

見多識廣的人知道,通過電線來傳遞語音是不可能的;假使有可能做到的話,這東西也沒有任何實用價值。

溫斯頓·丘吉爾,1932

50年之後……我們將不再為了吃雞胸肉或雞翅而荒唐地飼養一整隻雞,而是將在合適的介質中分別飼養這些部位。

加爾文爵士,熱力學和電學的開創者,1895

比空氣重的飛行機器是不可能出現的。

列奧·車爾尼,美國研究學會的出版編輯,1955

[到1965年]開路先鋒型豪華車將長約20英吋,使用以汽油為動力的渦輪式發動機,這種引擎是噴氣式飛機引擎的小兄弟。

李·蒂夫裡斯特,真空管的發明者,1957

無論未來科學有多少進步,人類也永遠不會到達月球。

阿歷克斯·魯伊維特,真空吸塵器製造商,1955

原子能做動力的真空吸塵器大概在10年內就會成為現實。

未來學中有一個預測毫無疑問將會是正確的,那就是,在未來,今天的未來學家看上去將會很傻。誰也不知道人工智能最終將達到什麼程度,它將經歷無數次實踐中的變遷,而這些變遷只有參與其中者才能知曉。而無可爭議的是,計算機能夠變得智能化。

科學理解與技術成就鬆散地聯繫著。我們對於髖骨和心臟的深入瞭解已經有一段時間了,人工髖骨已經很常見,而人工心臟還無從捉摸。當我們在人工智能中試圖尋找計算機和心智的線索時,一定要謹記理論與應用之間的陷阱。如果要給計算機啟示下的心智研究貼上合適的標籤,自然計算要比人工智能更恰當。

心智計算理論已經悄悄地侵入了神經科學的領地:對大腦和神經系統的生理學研究。信息處理是大腦的基本活動,這個觀點已經滲透到這個領域的各個角落。信息處理使得神經科學家對神經元比對膠質細胞更感興趣,儘管膠質細胞在腦中佔據更多的空間。神經元的軸突(長長的輸出纖維),跨越長長的間隔高保真地傳播信息,當它的電信號在突觸被轉化為化學信號時(神經元之間的連接),信息的物理形式發生了變化,而信息本身則保持不變。正如我們將看到的,每個神經元上的樹突(輸入纖維)似乎在執行著基本的邏輯和統計操作,這些操作構成了計算的基礎。信息理論術語,諸如“信號”“編碼”“表徵”“轉換”和“處理”充斥在神經科學的語言中。

信息處理甚至還界定了這個領域內的合理性問題。視網膜成像是顛倒的,我們是怎麼樣設法正過來看世界的呢?如果視覺皮層是在腦的後部,為什麼我們感覺上不是在腦袋後面看呢?為什麼被截肢者可能會感覺到他原來長肢體的地方會有虛幻的肢體呢?為什麼我們對綠色立方體的感受來自既不是綠色的也不是立方體形狀的神經元呢?每個神經科學家都知道這些是偽命題,但為什麼它們是偽命題呢?因為它們是關於大腦的特性的,而這些特性同信息的處理和傳遞沒什麼兩樣。

如果一個科學理論只是同它所解釋的事實和所啟迪的發現一樣出色,那麼心智計算理論的最大賣點就是它對心理學的影響了。斯金納和其他行為主義學者堅持認為,所有關於心智活動的探討都是徒勞的空談;只有刺激-反應才能在實驗室和實地進行研究。實際卻恰恰相反。在20世紀五六十年代,計算的觀點被紐威爾和西蒙以及心理學家喬治·米勒(Geogre Miller)和唐納德·布勞德本特(Donald Broadbent)引入之前,心理學乏味、乏味、又乏味。那時的心理學課程設置包括生理心理學,即反射;感知,即嗶嗶聲;學習,即小白鼠;記憶,即無意義的音節;智力,即智商;人格,即人格測試。自那以後,心理學把歷史上最深刻的思想家們思考的問題帶到了實驗室,並得到了數千個發現,遍及心智研究的各個方面,這在幾十年前是做夢都想不到的。

這種繁榮源於由心智計算理論設定的心理學的一項核心研究方略:發現心理表徵的形式(心智使用的符號銘文)和獲得表徵的過程。柏拉圖說,我們被拘禁於一個山洞中,只能通過投射在洞內牆壁上的影子來獲知這個世界。頭蓋骨就是我們的山洞,心理表徵就是影子,內部表徵的信息就是我們對這個世界的一切所知。打個比方,設想一下外部表徵是怎麼工作的。我的銀行對賬單上每筆存款只列出一個總額。如果我存了幾張支票和一些現金,我就無法證實某張支票是否在其中;那個信息在表徵中被抹去了。另外,表徵的形式決定了它能推出什麼,因為可以被機器替代的蠢笨小人唯一能回應的就是符號及其安排。我們對數字的表徵非常重要,因為對數字執行加法只需要幾個無人駕駛般的操作:查找加法表中的條目,然後傳送數字。羅馬數字用不了,除非用作標籤或裝飾,因為加法運算用羅馬數字做太複雜,而乘法和除法運算根本就算不了。

確定心理表徵是心理學中通往嚴謹之路。許多對行為的預測期望都有種空想的感覺,因為它們解釋心理現象是在使用覺得同樣神秘的另一種心理現象。為什麼人們覺得這個任務比那個更麻煩?因為這個任務“更困難”。為什麼人們把關於一個東西的概念用到另一個東西上?因為這些東西很“類似”。為什麼人們注意這件事情而不是那件事情?因為這件事“更突出”。這些解釋都是詭辯。困難、類似和突出都處於觀察者的心智中的,而這正是我們應該去解釋的。計算機發現去記住《小紅帽》的主要內容比記住一個20位的數字要難,而你覺得記數字比記主要內容要難。你發現兩個用報紙揉成的球很相似,即使它們的形狀完全不同;還發現兩個人的臉不一樣,儘管它們的形狀幾乎完全相同;靠夜空中的星星導航的候鳥覺得晚上不同時段的星座位置差異很大,而這些我們幾乎是注意不到的。

但如果我們再往下跳到表徵這一層,我們會發現更堅實的一種實體,它可以被嚴格地清點和匹配。如果一個心理學理論有任何好處的話,它應當預測出,“困難”任務所需的表徵比“簡單”任務所需表徵的、包含有更多的符號或引發更長的“小幽靈(後台程序)”連鎖鏈;它應當預測出兩個“相似”東西的表徵比“不相似”東西的表徵有更多相同的符號和更少相異的符號;“突出的”實體應當比它們附近的實體有更多不同的表徵,“不突出的”實體應當有相同的表徵。

認知心理學的研究一直在嘗試在人們記憶、解決問題、識別物體和從經驗中概括時,通過測量人們的報告、反應時間和所犯的錯誤來確證心智的內部表徵。人們概括歸納的方式可能是揭示心智使用很多心理表徵的最明顯的標誌了。

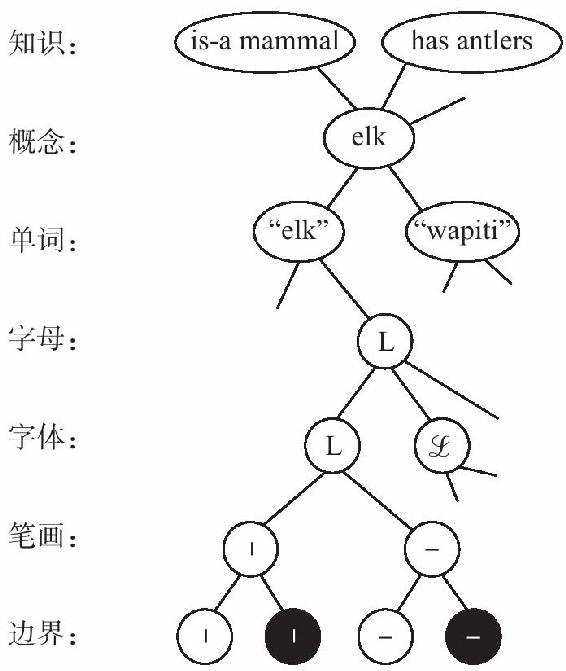

假設你要花一段時間才能學會閱讀一種鑲著彩邊的新式時髦字體。你練習閱讀了一些單詞,現在已經和閱讀其他字體的速度一樣快了。現在你看到一個熟悉的單詞,你沒練習過——比方說“elk”(麋鹿)。你需要重新學習這個單詞是個名詞嗎?你需要重新學習怎樣發這個詞的音嗎?你需要重新學習它指向的對象是個動物嗎?這個指向的對象看上去怎樣?它重嗎?有呼吸嗎?它給孩子餵奶嗎?當然不用。但你這項平庸的才能說明一件事。你對於單詞“elk”的知識不會與字母的外形直接相聯繫。如果是的話,那每次你看到新的字母時,你的知識將不會自動匹配到這些字母,直到你學會了它們,建立了全新的聯繫。現實中,你的知識一定是連接到了一個節點、一個數字、一個記憶中的地址或是心理字典中的一個條目,來代表抽像單詞“elk”,這個條目在如何打印或發音方面一定是中性的。當你學會了新的鉛字體,你就創造了一種對於字母表字母的、新的視覺觸發器,它觸發了舊的“elk”條目,所有連接這個條目的東西都馬上可用了,而無須你再把對“elk”所知的一切東西重新一條一條地與新字體的“elk”連接起來。這就是我們所知的,你的心智包含的心理表徵如何具體對應到抽像的單詞條目,而不僅是單詞打印時的形狀。

這些飛躍以及它們所暗示的內部表徵,是人類認知的標誌。如果你學會“wapiti”是麋鹿的另一個名字,你會將把所有與單詞“elk”連接的事實迅速轉移到與“wapiti”的連接上,而無須再次一個一個地重新焊接。當然,轉移的只是你的動物學知識,你不會指望“wapiti”的發音會和“elk”一樣。這說明你的表徵水平是具體到單詞背後的概念,而不是單詞本身。你對於有關麋鹿的知識是掛在概念上的;單詞“elk”和“wapiti”也掛在概念上,拼寫“e-l-k”和發音[elk]則掛在單詞“elk”上。

我們已經從字體向上移動了,現在我們來向下移動吧。如果你已經習得鉛字是白紙上的黑墨粉,你就不用再因為是紅紙白墨而重新學習。這揭示出,表徵是依據視覺邊界的。任何顏色毗鄰其他任何顏色都被視為一個邊界,邊界界定筆畫,對筆畫的佈置組成了一個字母數字式的字符。

與一個像麋鹿這樣的概念相連接的各種心理表徵,可以被表示為一張圖(見圖2-1),有時它被稱為語義網絡、知識表徵或命題數據庫。

圖2-1 elk的語義網絡

這是我們保留在大腦中的海量多媒體字典、百科全書和“如何做”操作手冊中的零星碎片。我們心智中到處都是這些一層接一層的表徵。比如說,我請你用你想用的任何字體風格寫出單詞“elk”的印刷體,但是要用左手(如果你是右撇子),或者用你的腳趾在沙地上寫,或者用牙齒咬著一根光筆來畫。你寫出的字會很爛,但認得出來。你可能需要練習來使動作變得流暢,但你不需重新學習組成字母的筆畫,更不用說每個英語單詞的字母順序和發音了。這種技能轉移一定進入了確定幾何軌跡的運動控制的表徵層,但不是完成這一動作的肌肉收縮或肢體移動層。動作軌跡將被更低層次的附屬器官控制程序轉化為實際的運動。

或者回憶一下本章前面莎莉逃離著火大樓的例子。她的慾望一定已經被逃離險境的抽像表徵所佔據,而不是跑離煙霧的表徵,因為慾望可能會被不是煙的其他標誌所引發(有時,煙也不能引發它),她的逃離也可以通過許多種行動來完成,而不只是奔跑。但是她的行為反應就在那個地方、那個時候匯聚在一起。莎莉當時的心智一定是模塊化的:一部分她評估風險,另一部分決定逃到哪兒,還有一部分解決怎樣逃的問題。

對心語和其他由各個部分組成的表徵的組合學,解釋了人類思維和行動具有無窮無盡的組成部分。組成它們的幾個元素和幾條規則能夠產生幾乎無窮盡的不同表徵,因為潛在表徵的數量是隨規模而呈指數級遞增的。語言是一個明顯的例子。比如說,你在一句話中開始的那個詞有10種選擇,第二個詞也有10種選擇(這樣兩個詞的開端就有100種選擇),第三個詞也有10種選擇(三個詞的開端有1000種選擇),以此類推。(事實上,10是在組成一個合乎語法的合理句子時,每一個點的可供單詞選擇數量的約略幾何平均值。)稍微做點算數就知道,有20個或更少單詞的句子(並不特別長)的數量大約是1020:一個1後面跟著20個0,或者一億兆,又或者自宇宙誕生以來以秒為單位的時間量的100倍。我舉這個例子不是為了讓你對語言的海量印象深刻,而是要讓你驚歎於思維的浩瀚。語言,畢竟不是狂喊亂唱:每個句子表達的都是一個獨特的觀點。沒有兩個完全同義的句子,所以人們除了那些各種各樣無可言喻的思維之外,還能享有大約一億兆個不同的,可言喻的思維。

這種思維結構的無窮組合性體現在人類活動的許多領域。年輕的約翰·斯圖爾特·密爾驚慌地發現,音符的有限數量再加上一個音樂作品的最長實際篇幅,就意味著世界將很快就把全部旋律都用光。當他陷入這種愁思時,勃拉姆斯、柴可夫斯基、拉赫曼尼諾夫和斯特拉文斯基還沒有出生,更不用說整個拉格泰姆、爵士、百老匯音樂劇、電聲藍調、鄉村和西部、搖滾、桑巴、瑞格舞,還有朋克這些體裁了。我們任何時候都不大可能很快出現旋律匱乏,因為音樂是組合性的:如果一個旋律的每個音符都有,比方說,平均8種選擇,就會有64對音符,512種3個音符的花樣,4096種4個音符的樂句,以此類推,連乘出數以兆兆計的音樂作品。

我們日常對於知識的輕鬆歸納是一種證據,說明我們大腦中有幾種數據表徵。心智表徵可以通過心理學實驗室表現出來。心理學家用巧妙的技術,就可以抓住心智從一個表徵轉向另一個表徵的活動過程。心理學家邁克爾·波斯納(Michael Posner)和同事們給出了一個很好的展示。志願者們坐在一個屏幕前面,看到一對字母迅速一閃而過:比如AA。他們被要求當看到字母相同時按一個鍵,不同時(比如AB)按另一個鍵。有時相同的字母都是大寫或都是小寫(AA或aa),也就是說它們在外形上是完全一樣的。有時一個是大寫,一個是小寫(Aa或aA);他們是字母表中的同一個字母,但外形不一樣。當字母外形一樣時,人們按鍵的速度和準確性要比字母外形不同時更好,大概是因為人們把字母當作視覺形式來處理,因而能夠只根據它們的幾何、模板風格來進行匹配。當一個字母是A而另一個字母為a時,人們需要把它們轉化成它們是相同的一種格式,權稱為“字母a”;這種轉化增加了約1/10秒的反應時間。但如果一個字母一閃而過,另一個幾秒鐘後也接著閃過,它們是否外形相同就沒有關係了;A-接著-A和A-接著-a反應時間都一樣。迅速模板匹配不再可能出現了。很顯然,在幾秒鐘後,心智自動將一種視覺表徵轉化為一種字母表徵,抹去了關於它幾何形狀的信息。

這種實驗室花招揭示出人腦使用至少4種主要格式的表徵。一種格式是視覺影像,就像一個二維的、圖像般馬賽克中的模板。(視覺影像將在第4章討論。)另一種是語音表徵,在我們心智中就像播放磁帶一樣的一段音節,計劃準備嘴部的運動並想像著音節聽起來怎麼樣。這個像串一樣的表徵是我們短期記憶的重要組成部分,就像當我們查到一個電話號碼時,心裡默念幾遍,這樣記住的時間就足以撥打這個號碼了。語音短期記憶持續1~5秒,可以容納4~7個“組塊”。(短期記憶是用組塊而不是用聲音來衡量的,因為每個組塊可以是一個標籤,指向長期記憶中一個更大的信息結構,比如一個詞組或句子的內容。)第三種格式是語法表徵,包括名詞和動詞,詞組和從句,詞干和詞根,音素和音節。所有的都安排到層級樹之中。在《語言本能》中,我解釋了這些表徵如何確定什麼進入句子中,人們如何用語言進行溝通和文字遊戲。

第四種格式就是心理語言,這是一種思維語言,我們的概念性知識棲居其中。當你讀完一本書,你忘掉了關於句子的構詞和字體,以及它們在哪一頁之類的幾乎所有東西。你拿走的是它們的內容或要旨。(在記憶測試中,人們自信地“認出”他們從未見過的句子,如果這些句子是對他們所見過句子的意思闡釋。)心理語言是抓住其中內容或要旨的介質。我在識別叔叔的產出系統的公告板中用到一些心理語言,在上一張圖語義網絡的“知識”和“概念”層次中也用到一些。心理語言是心智的通用語,心智模塊之間通過心理語言進行信息交流,使我們能夠描述我們所看到的,想像我們聽到的描述,執行指令,等等。這種交流事實上能在腦的解剖中看到。將我們的記憶置入長期儲存的海馬及連接結構,容納負責決策的回路的額葉,都不是直接連接到處理原始感覺輸入(邊緣和顏色的馬賽克以及音高的不斷起伏變化)的腦區域。相反,絕大多數輸入纖維攜帶的是神經科學家稱之為“高度加工”的輸入,這些輸入來自於離最初感覺區域往下走一站或好幾站地的區域。輸入的組成則包括物體代碼、單詞代碼和其他複雜概念的代碼。

為什麼有這麼多種表徵?有一個心智的世界語不就簡單多了嗎?事實上,那將會複雜得可怕。心智軟件的模塊化組織將知識分作不同的格式打包,這個例子很好地說明了進化與工程設計如何殊途同歸,得出了近似的解決方法。軟件奇才布賴恩·科尼格漢(Brain Kernighan)與P.J.普勞格(P.J.Plauger)合著了一本書,名字叫《程序設計風格的要素》(The Elements of Programming Style)(巧借斯特朗克和懷特著名的寫作指南《風格的要素》的書名)。他們對怎樣使程序運行得更強大、更有效,以及如何適當地改善和提高程序運行質量都提出了建議。他們的一個公理是“去掉重複的表述,代之以通用的函數”。例如,如果一個程序需要計算3個三角形的面積,它不需要下3個不同的指令,每個都將其中一個三角形的坐標套進自己的三角形面積公式中。相反,程序應該讓這個公式一次就闡釋清楚,應該有一個“計算三角形面積”的函數,它應該有標著X、Y和Z的插槽位置來代表任何三角形的坐標。這個函數可以被用3次,每次分別將坐標輸入插入X、Y和Z的插槽位置。當函數從一行公式增加為包含多步驟的子程序時,這個設計原則就變得更加重要,它啟發了相關原則,所有這些原則都似乎是被自然選擇所決定的,就像它在設計我們模塊化的、多模式的心智一樣:

模塊化

使用子程序

每個模塊應當做好一件事

確定每個模塊都隱藏一些東西

將輸入與輸出定位在子程序中

第二條原則也體現在這條準則中

選擇令程序變得簡單的數據表徵

科尼格漢和普勞格給出了一個程序的例子,這個程序讀取一行文本,然後要把它打印在一個邊界內並居中。這行文本可以用多種格式儲存(作為一串字符、一列坐標,等等),但有一種格式令這種居中輕而易舉:分配80個連續的記憶插槽,對應輸入輸出顯示中80個位置。居中只需幾個步驟就可以無差錯地實現,無論輸入文本的大小;而如果用任何其他的格式,程序就需要更加複雜。大概人類心智使用的獨特表徵格式——圖像、語音回路、層級樹、心語——得以進化,就是因為它們使得簡單的程序能夠計算出有用的東西。

如果你喜歡那門把各類“複雜系統”放在一起處理的智力尖端科學,你可能就會接受赫伯特·西蒙的論點,他認為,計算機和心智中的模塊化設計是所有複雜系統中模塊化和層級設計的特例。身體包括組織,組織包括細胞,細胞包括細胞器;陸海空三軍包括陸軍,陸軍包括師,師分為營,最終到班;書包括章,章分作節、小節、段落和句子;國家可分作省、市和區。這些“近乎可分解的”系統的界定標準是:屬於同一組成部分的元素之間豐富的相互作用,而屬於不同組成部分之間元素則相互作用很少。複雜系統是模塊的層級,因為只有在模塊中相互配合的元素才能保持足夠長時間的穩定,從而被組裝成越來越大的模塊。西蒙用兩個鐘錶匠赫拉和坦帕斯來作類比:

這兩人製造的表每隻由大約1000個部件組成。坦帕斯製造他的表的方式是這樣的:如果他的表正組裝到一半而不得不停下來——比方說去接個電話——這表就立刻七零八落了,還需要重新從最基本的零件開始組裝……

赫拉製造的表的複雜程度不亞於坦帕斯的那些。但他的設計方式是把大約每10個基本零件裝配成局部組件,每10個局部組件又構成一個更大的局部組件,而10個更大的局部組件形成的一個系統就組成了整個表。所以,當赫拉不得不擱下組裝一半的表去接電話時,他只損失了一小部分工作,他裝配表的人工時間僅佔坦帕斯所花時間的很小一部分。

我們複雜的心智活動遵循的是赫拉的智慧。在我們自在生活的時候,不需要注意每一片潦草字跡或籌劃每一次肌肉抽動。感謝單詞符號,任何一種字體都能喚起全部相關知識。感謝目標符號,任何危險標誌都能引發各種方式的逃離。

我帶您經過了這麼冗長的對心智計算和心理表徵的討論,我希望這樣做的收穫是,你能瞭解人類心智所具有的複雜、微妙與靈活性,就算它只是一個機器,只是一個用生物組織做的機器人的機載電腦。我們不需要神靈或神秘力量來解釋智能。我們也不需要為了表現得像具有科學性,而忽略我們自己眼睛看到的證據,宣稱人類是幾捆條件關聯、基因的傀儡或是野蠻本能的跟隨者。我們既擁有人類思維的敏捷性和洞察力,又能夠掌握解釋人類思維的機械框架。在後面的章節中,我將試著解釋常識、情緒、社會關係、幽默和藝術,這些解釋都是建立在一個複雜計算的心理理論基礎之上的。

塞爾和彭羅斯,兩個失敗的反對者

當然,如果都不能想像心智計算理論可能是錯誤的,那就意味著它根本沒有內容。事實上,它已經受到過正面攻擊。一個人如果想駁斥一個業已不可或缺的理論時,虛張聲勢是沒有用的,沒有什麼比削弱它的基礎更能有效地摧毀它了。兩位耀眼的作者接受了這個挑戰。兩人都選擇了適合於這個情形的武器,儘管他們使用的武器截然相反:一個訴諸淳樸的常識,另一個運用深奧的物理和數學。

第一個攻擊來自哲學家約翰·塞爾(John Searle)。塞爾相信他在1980年就用一個改編自另一位哲學家內德·布洛克(Ned Block)[4]的假想實驗駁倒了心智計算理論。塞爾的實驗也就是著名的“中文屋”實驗。一個一點兒中文都不懂的人被關在一個房間裡。門縫底下塞進來幾張寫著潦草字跡的紙。這個人有一個長長的清單,上面列著複雜的指示,比如“當你看到那樣的字跡時,你就把它那樣寫下來”。其中一些規則告訴他把寫下的東西從門縫底下再塞出去。這個人嚴格地聽從這些指示。他所不知道的是,這些這樣那樣的字跡就是中文字符,這些指示就是一個人工智能程序來回答中文故事的問題。就門外的人所知,屋子裡面有一個母語是中文的人。現在,如果理解包括運行一個適當的計算機程序,這個人一定理解中文,因為他正在運行這樣一個程序。但這人並不懂中文,一個詞都不懂;他只是在操控符號而已。所以,理解並不等同於符號操控或計算——也就是說,智能的任何方面也並不等同於符號操控或計算。

塞爾說這個程序缺少意圖性,即符號和符號含義之間的連接。許多人將他說的解釋為這個程序缺少意識。的確,塞爾相信意識與意圖性是緊密相關的,因為我們對於我們有一個想法或用一個詞意味著什麼是有意識的。意圖性、意識及其他心理現象不是由信息處理所導致的,塞爾下結論說,它們是由“真實人腦的真實物理-化學性質”導致的(儘管他從沒說過這些性質到底是什麼)。

“中文屋”引發了如潮的評論,100多篇文章對此做出了回應。我覺得這是個極好的理由讓我把自己的名字從所有互聯網討論小組列表中拿掉。對於人們說整個屋子(人加上規則清單)懂中文,塞爾回答:那好,讓這人生記住這些規則,在腦袋裡做運算,到戶外去工作。屋子沒了,而我們的符號操控者仍舊不懂中文。還有評論說,這人缺少與外部世界的感覺運動聯繫,這是缺少的關鍵因素;塞爾回復說:假設輸入的字跡是來自一個電視攝像的輸出,而輸出的字跡是對一個機器人手臂的指令。他有了與外部世界的連接,但還是不講中文。對那些說他的程序沒有反映大腦做什麼的評論,塞爾可以引用布洛克與“中文屋”對應的實驗,“中文體育館”:幾百萬個人在一個巨大的體育館裡扮演神經元,每人都拿著步話機彼此之間大聲傳遞信號,模仿一個回答中文故事問題的神經網絡。但這個體育館並不就比這個人懂的中文更多。

塞爾的策略是不斷地訴諸我們的直覺常識。你都幾乎能聽到他在說“哦,得了!你是說這傢伙懂中文?!一邊兒待著去吧!他一個詞都不會講!他一輩子都住在布魯克林區!”,諸如此類的話。但是科學的歷史並不是那麼好心,只需要簡單的常識直覺就足夠。哲學家帕特裡西婭(Patricia)和保羅·丘吉蘭德(Paul Churchland)請我們想像一下塞爾的論證應用到反駁麥斯維爾的“光是由電磁波組成的”理論的。一個人手裡拿著塊磁石上下揮舞,這個人在創造電磁輻射,但卻沒有光發出來,所以,光不是一種電磁波。這個假想實驗將波幅放慢,以至我們用肉眼無法把它們再看作是光。由於相信我們在假想實驗中的直覺,我們錯誤地得出結論,認為速度快的波也不可能是光。與之類似,塞爾將心智計算速度放慢到我們人類不再認為是理解的幅度(因為理解通常是要快得多的)。由於相信我們在假想實驗中的直覺,我們錯誤地得出結論,認為快速計算也不可能是理解。但假設一個加速版的塞爾的荒謬故事能夠變為事實,我們碰到一個似乎能夠智能地使用中文談話的人,但他實際上是在遠不到一秒的時間裡應用了數百萬個記憶的規則,這時我們該不該否認他懂中文呢?

我自己的觀點是,塞爾只是在探究有關英文單詞“理解”的事實。人們不大願意使用這個詞,除非滿足了一定的刻板印象條件:迅速而無意識地運用語言規則,且語言的內容與整個人的信念有聯繫。如果人們避免使用日常的單詞“理解”,而去接受那些違背了刻板印象但仍保留著這個現象核心的奇異條件,那麼從科學上講,確實沒什麼大不了的。我們可以再找另外一個詞,或是使用一種技術意義上的舊詞,誰會在乎呢?對“如何算是理解”的解釋是一樣的。畢竟,科學是關於事物運轉的原則,而不是關於哪些事物是一個熟悉的詞的“真正”例子。如果一個科學家在解釋人臂肘的功能時說它是一個二級槓桿,這並不是承認下面的描述:看到一個人抓著一根鋼製的二級槓桿,於是宣佈:“快看哪,這傢伙有3個胳膊肘!”

至於腦的“物理-化學性質”,我已經提到過這個問題:腦腫瘤、鼠腦以及放在試碟裡仍然存活的神經組織切片都不能“理解”,但它們的物理-化學性質和我們腦中的一樣。心智計算理論解釋了這種差異:那些神經組織肉坨沒有被佈置成執行正確信息處理的連接模式。例如,它們沒有能區分名詞和動詞的部分,它們的活動模式沒有執行句法、語義和常識的規則。當然,我們總能稱之為物理-化學性質的一個差異(同樣的道理可以說兩本書在物理-化學性質上有差異),但那樣這個術語就沒有意義了,因為它不再能用物理和化學的語言來加以界定。

依照假想實驗,倒戈轉向就是公平競爭。或許對塞爾中文屋的最終回答可以在科幻小說作家特裡·比森(Terry Bisson)的一個故事中找到。這個故事在互聯網上廣為流傳,很可能已經被傳走樣了。它講述了一個星際探索艦隊的首領與他的總司令之間的談話,它是這樣開頭的:

“它們是用肉做的。”

“肉?”……“這一點毫無疑問。我們從這個星球的不同區域選取了一些,把它們帶到我們的偵察船上,對它們進行了徹底的探查。它們完全是肉。”

“這不可能。那無線電信號是怎麼回事?是發往這些星球的信息嗎?”

“它們使用無線電波來交談,但信號不是發自它們,信號是機器發出的。”

“那麼誰製造的機器?那才是我們想要接觸的。”

“它們製造的機器。這就是我正想告訴你的。肉製造了這些機器。”

“太荒謬了。肉怎麼製造機器?你希望我相信肉有感覺。”

“我不是希望你,我是在告訴你。這些生物是這個區域唯一有感覺的種類,而它們是肉做的。”

“它們像奧弗萊人。你知道,那是一種基於碳的智能,但需要經歷一個肉的階段。”

“不是。它們生時就是肉,死時也是肉。我們對它們研究了幾個生命週期,這倒沒花多長時間。你知道肉的生命週期是怎麼回事嗎?”

“你饒了我吧。好了,也許它們只是一部分用肉做的,就像是維德萊人。

一個肉頭裡包著電子原生質的腦。”

“不是,我們那樣想過,因為它們確實有點像維德萊人的肉頭。不過我告訴過你,我們仔細探查了它們。它們是徹頭徹尾的肉。”

“沒有腦嗎?”

“噢,是有個腦,行吧。只不過腦也是肉做的!”

“那麼……思考呢?”

“你還不明白,是嗎?腦在思考。腦是肉。”

“思考的肉!你讓我相信思考的肉!”

“是的,思考的肉!有意識的肉!愛的肉。做夢的肉。肉就是整個東西!你明白我說的了嗎?”

對心智計算理論的另一個攻擊來自數學物理學家羅傑·彭羅斯(Roger Penrose)的暢銷書《皇帝的新腦》(The Emperor's New Mind)。彭羅斯不是根據直覺常識,而是針對邏輯和物理問題的深奧討論。他辯稱,歌德爾的著名定理暗示數學家——以及延伸到所有人類——都不是計算機程序。約略地說,歌德爾證明了任何形式規範的系統(比如計算機程序或數學上的一組推導公理和法則),如果同等有效(效力足以表明算數的真理)和一致(不產生有衝突的陳述),那麼它就能產生正確的陳述,而這個系統卻無法證明這些陳述的正確性。既然我們人類數學家能看出這些陳述是正確的,我們就不是與那個狹隘的計算機一樣的形式規範系統。彭羅斯相信,數學家的能力來自意識的一個方面,這個方面無法用計算來解釋。事實上,它都不能用神經元的運作來解釋,它們太大了,以至於不能用達爾文的進化論所解釋,甚至不能用我們現在所理解的物理學來解釋。

彭羅斯的數學論證已被邏輯學家們認定為是謬誤,他的其他一些論斷也受到相關領域專家非正面的評價。一個大問題是,現實生活中的數學家們並不具備彭羅斯所認為的他理想中的數學家所擁有的天賦,比如說,確定所依賴的系統規則是一致的。第二個問題是,神經組織中的量子效應幾乎相互抵消了。第三個問題是,微管在細胞中是無處不在的,似乎對於大腦如何實現智能並無任何作用。第四個問題是,意識為何可能緣自量子力學根本就沒有一丁點兒線索可言。

彭羅斯和塞爾的辯爭除了目標相同之外,還有一些共同之處。不像他們所攻擊的理論,他們的論點與科學實踐的發現與解釋無甚關聯,在實證上也幾乎得不到任何支持,因而對於心智如何工作,這些論點既沒有貢獻新思路也沒有啟迪新發現。事實上,《皇帝的新腦》最有趣的意義是丹尼特提出的——彭羅斯對心智計算理論的指責成了一種間接的恭維。心智計算理論如此適合我們對世界的理解,以至於如果彭羅斯想要推翻它,就要駁倒當代神經科學、進化生物學和物理學的絕大部分內容!

神經網絡模型的5大特徵

在劉易斯·凱洛爾(Lewis Carroll)的故事《烏龜對阿契利斯說了什麼》(What the Tortoise Said to Achilles)中,飛毛腿勇士趕上了奮力挪行的烏龜,使芝諾的經典悖論落了空。芝諾的悖論中,只要烏龜稍微先行一小步,阿契利斯就永遠也趕不上它。在阿契利斯趕上原來差距的時候,烏龜會又往前前進一點;阿契利斯趕上這段差距的時候,烏龜又往前挪動更少一點,如此往復,永無止境。烏龜又給了阿契利斯一個類似的悖論。阿契利斯從它頭盔裡拿出一個巨大的筆記本和一支鉛筆,然後烏龜開始口授歐幾里得第一定理:

(A)與同一個東西相等的東西彼此相等。

(B)這個三角形的兩邊是與同一個東西相等的東西。

(Z)這個三角形的兩邊彼此相等。

阿契利斯讓烏龜同意,任何人只要接受A和B以及“如果A並B,那麼Z”,那麼他就一定接受Z。但現在,烏龜不同意阿契利斯的邏輯。它說它有權拒絕結論Z,因為沒有人在它必須接受的前提清單上寫下過“如果-那麼”規則。於是阿契利斯在它筆記本的清單上又在後面增加了一條C:

(C)如果A和B都真實,那麼Z也一定真實。

烏龜回答說,它沒看出為什麼應該假設:只是因為A和B和C真實,Z就也真實。於是阿契利斯又增加了一條陳述:

(D)如果A和B和C都真實,那麼Z也一定真實。

然後宣佈“邏輯(必須)掐著你的喉嚨,強迫你”接受Z。烏龜回答說。

無論什麼好得要告訴我的邏輯都值得寫下來。所以錄入到你的本子上吧。我們把它稱作:

(E)如果A和B和C和D都真實,那麼Z也一定真實。

“我明白了。”阿契利斯說,他的語調中透著一絲悲傷。

這時,敘述者因為有公務要急著趕往銀行,只好作別這快樂的一對,直到幾個月後才又經過這個地方。當他又經過時,阿契利斯還坐在極有耐力的烏龜背上,在他的筆記本上奮筆寫著,那本子似乎已經快寫滿了。烏龜說:“你寫下那最後一步了嗎?我要沒數錯的話,那是第1001條。還有好幾百萬條等著呢。”

這個悖論的解決方法當然是,沒有一個推導系統會一直因循明確的規則。在某一點上,系統必須像傑瑞·魯賓(Jerry Rubin)所說的,做就是了[5]。也就是說,規則只需被系統反射性地、強力操作執行即可,無須再提更多的問題。在那一點上,系統如果像一台機器那樣運行,將不會去遵循規則,而是會服從物理學定律。類似地,如果表徵是由“小幽靈(後台程序)”來讀寫的(用符號來代替符號的規則),“小幽靈(後台程序)”之中又有更小的(和更笨的)“小幽靈(後台程序)”,最終你得向“捉鬼敢死隊”求救了,並用機器來取代最小最笨的“小幽靈(後台程序)”——對於人和動物,機器是用神經元製造的,也就是神經網絡。我們來看看對於心智如何工作的圖景,是如何建立在大腦如何工作的簡單想法基礎上的。

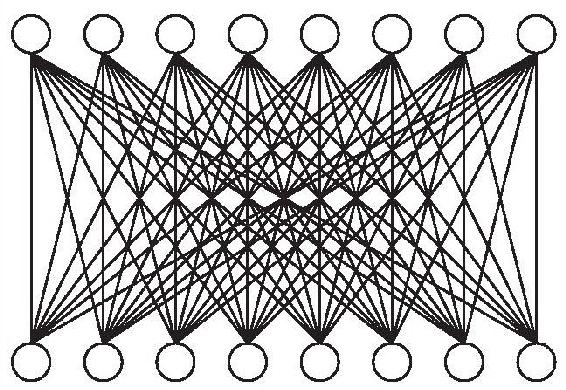

最初的線索來自數學家沃倫·邁卡爾洛克(Warren McCulloch)和沃爾特·匹茨(Walter Pitts),他們寫了一些關於相互連接的神經元的“神經-邏輯”性質。神經元很複雜,仍不為人所完全理解,但邁卡爾洛克和匹茨以及大多數神經網絡的建模者已經識別出神經元所做的最重要的一件事。事實上,神經元累積到一定數量,然後將總數與一個閾限相比較,來確定是否超過這個閾限。這就是對神經元所做的概念性描述;相應的物理描述是,一個觸發的神經元其激活程度在不斷變化,它的激活水平受到來自軸突的激活水平的影響,而軸突從附著在突觸上的其他神經元一直延伸到本神經元的樹突(輸入結構)。突觸具有的電量從正(興奮的)到零,再到負(抑制的)。每個到來的軸突的激活水平再乘上突觸的電量。神經元將這些到來的激活水平累加到一起;如果總數超過了閾限,神經元就會變得更活躍,繼而向任何與它相連的神經元發送一個信號。儘管神經元總是處在激活狀態,而到來的信號只是使它的激活水平變化為更快或更慢的可察覺速率,但有時將它們描述為關(靜息率)或開(動作率)還是比較方便。

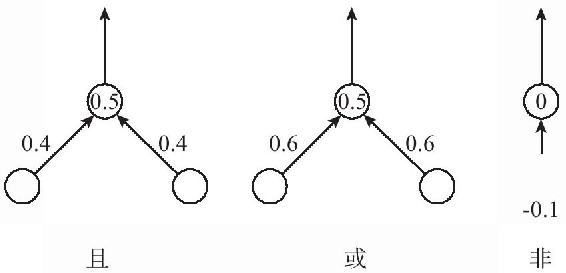

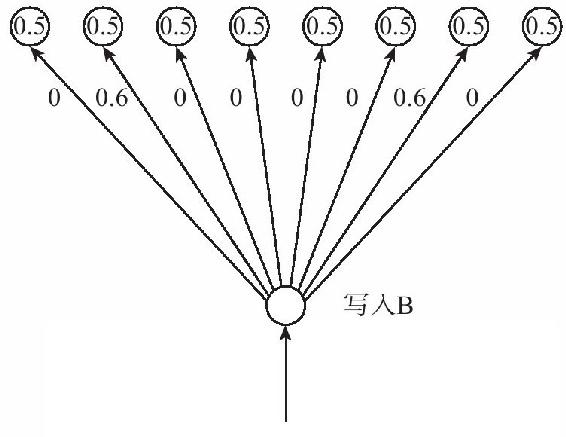

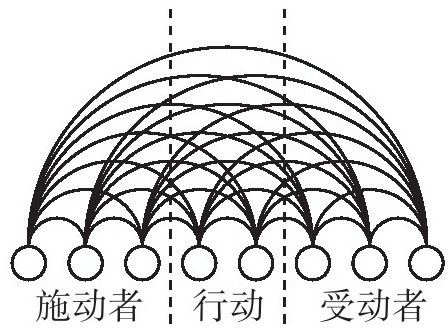

邁卡爾洛克和匹茨證明了,這些模型神經元是如何連接在一起組成邏輯門的。邏輯門執行了最基本的關係“且”“或”“非”,這些關係構成了簡單推理的基礎。如果A為真且B為真,那麼“A且B”為真(概念上的)。如果它的兩個輸入都是開的狀態,一個和門(物理上的)會產出一個輸出。為了從模型神經元中做出一個且門,要將輸出單位的閾限調至比每個輸入份量大但小於它們的和,如圖2-2左圖中的微型網絡。如果A為真或B為真,那麼“A或B”為真(概念上的)。如果兩個輸入中任意一個為開的狀態,一個或門(物理上的)產出一個輸出。要做一個或門,將閾限設定為小於每個輸入份量,如圖2-2中間的微型網絡所示。最後,如果A為假,“非A”(概念上的)為真,反之亦然。一個非門(物理上的)當它沒收到輸入時,會產出一個輸出;反之亦然。要做一個非門,將閾值設定為零,這樣當沒收到任何輸入時,神經元會觸發;令輸入份量為負,這樣輸入的信號就會抑制神經元,正如圖2-2右圖中的微型網絡所示。

圖2-2

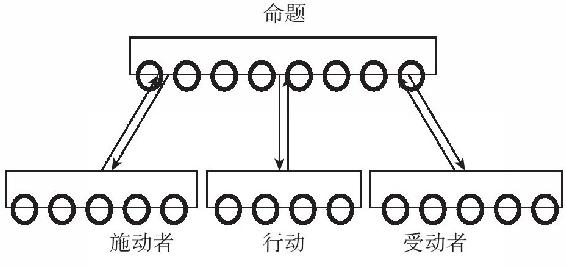

我們假設,每個模型神經元都表徵一個簡單的命題。微型網絡可以連接在一起,其中一個的輸出供應了另一個的輸入,這樣就可以評估一個複雜命題的真偽了。例如,一個神經網絡能夠評估命題{[(X咀嚼它反芻的食物)和(X有偶蹄)]或[(X有鰭)且(X有鱗)]},概括什麼樣的動物才清潔可食[6]。事實上,如果一個模型神經元網絡被連接到某種可延伸的內存記憶(比如在一個橡皮印章和一塊橡皮下滾動的一卷紙)時,它就成了一台圖靈機,一台全速運轉的計算機。

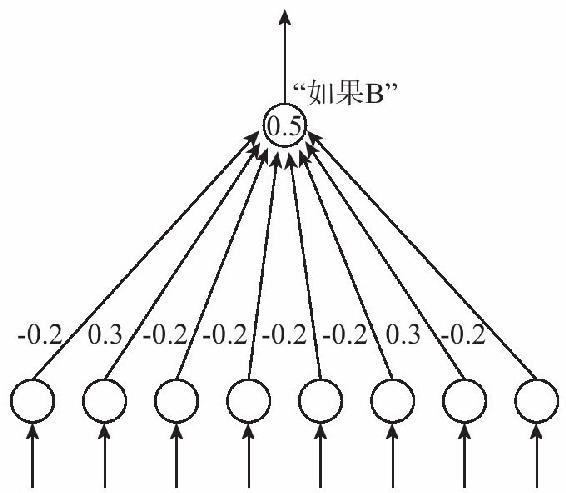

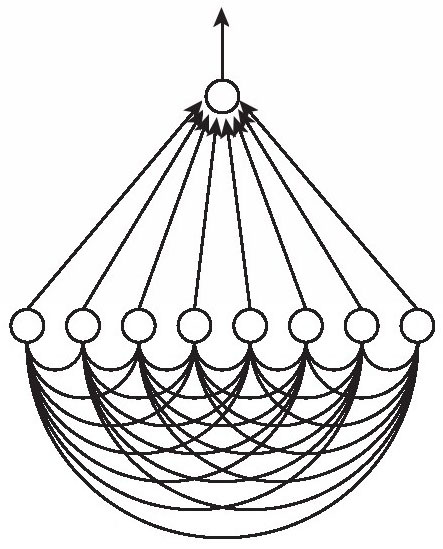

但是,在邏輯門中表徵命題或組成命題的概念是完全不現實的,無論這些邏輯門是用神經元還是用半導體做的。問題在於,每個概念或命題都必需事先作為分開的單位並連接好。而計算機和大腦都是將概念表徵為對於幾組單位的活動模式。一個簡單的例子就是,普通的字節代表著你計算機中的一個字母數字字符。字母B的表徵為01000010,其中的數字(比特)對應到排列成行的小小硅片上。第二和第七小片充上了電荷,對應於1;其他小片沒充電荷,對應於0。一個字節也可以用模型神經元來做,識別B模式的電路可以做成圖2-3這樣的簡單神經網絡:

圖2-3

你可以想像,這個網絡是組成一個“小幽靈(後台程序)”的一部分。如果模型神經元的最底下一行與短期記憶相連,最上面的將檢測短期記憶中是否包含一個符號B的情況。在圖2-4有一個“小幽靈(後台程序)”局部網絡,它將符號B寫入內存記憶。

圖2-4

我們正在用模型神經元構建一個傳統數字計算機,不過讓我們略微調整一下方向,做一台更具生物形態的計算機。首先,我們可以用模型神經元來執行模糊邏輯而不是經典邏輯。在許多情況下,人們對某事是否正確並沒有“全部或者沒有”的十足把握。一件東西可以是某個類別中比較好或比較差的一個例子,而不是要麼屬於要麼不屬於。以類別“蔬菜”為例,絕大多數人同意,芹菜是徹底的蔬菜而大蒜是個一般般的例子。如果在裡根政府鼓吹簡化學校午餐項目時,我們相信政府的話,那麼就連番茄醬也是一種蔬菜了——儘管在遭到如潮的批評後,裡根政府承認那不是一個很好的蔬菜。從概念上講,我們避開認為某種東西是或不是蔬菜的觀點,而是說這東西會是比較好還是比較差的一個蔬菜的例子。從物理上講,我們不再堅持一個表徵“蔬菜性”的單位要麼開要麼關,而是允許它有一個值的範圍,從0(如石頭)到0.1(如番茄醬),再到0.4(如大蒜),最後到1(如芹菜)。

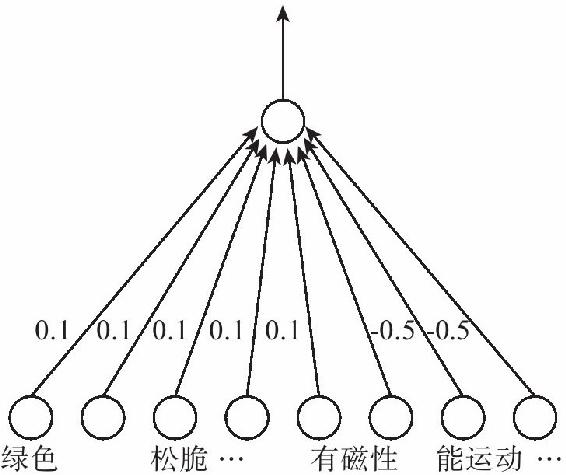

我們也可以取消任意代碼,如果它們將概念與一串沒有意義的比特建立關聯。每個比特必須要代表什麼東西才能存在下去。一個比特可能代表綠色,另一個代表有葉子,還有一個代表咬起來嘎吱響,等等。所有這些蔬菜性的單位都以很小的權重連接到蔬菜這個單位本身。其他代表蔬菜沒有的性質的單位(如“磁性”或“移動性”),可以以負權重與蔬菜單位相連。從概念上講,一個東西具有的蔬菜性質越多,它就是一個更好的蔬菜的例子。從物理上講,越多的蔬菜性質單位被開啟,蔬菜單位的激活水平就越高。

一旦一個網絡被允許啟動,它就能代表證據的可信程度和實踐的概率,也能做出統計決策。假設一個網絡的每個單位都代表一條證據顯示“是男管家”(如刀子上的指紋,給受害者妻子的情書,等等),假設頂端的節點代表結論為“是男管家干的”。從概念上講,顯示可能“是男管家干的”的線索越多,我們推測“是男管家干的”的可能性就越大。從物理上講,越多的線索單位被開啟,結論單位就被激活得越多。我們可以通過將結論單位設計為以不同的方式整合輸入,來在網絡中執行不同的統計程序。例如,結論單位可以是一個閾限單位,就像那些開閉式邏輯門中的一樣;那些單位只有在證據的權重超過一個臨界值時(比如說,“排除合理懷疑”),才執行政策做出決定。或者結論單位能夠逐漸地增加其活躍度;它的置信度會隨著最初線索的逐漸滲入而慢慢遞增,積累得越來越多,然後在收益遞減的一點趨於穩定。這是神經網絡建模者喜歡使用的兩種模型。

圖2-5

我們甚至可以再大膽些,從神經元比硅芯片的連接更為方便這一事實中獲得啟發。為什麼不把每個單位都與其他所有單位連接在一起呢?這樣的網絡所包含的將不只是“綠色”預測“蔬菜性”和“咬起來嘎吱響”預測“蔬菜性”這樣的知識,而且還包括“綠色”預測“咬起來嘎吱響”,“咬起來嘎吱響”預測“有葉子”,“綠色”預測“缺乏移動性”,等等(見圖2-6)。

圖2-6

隨著這一變化,有趣的事情就開始發生了。網絡開始產生類似於人類思維的過程,而這是連接疏鬆的網絡做不到的。因為這個原因,心理學家和人工智能研究人員已經在使用“所有連接所有”式網絡來對許多簡單模式識別的例子建立模型。他們建立的網絡中,同樣的線條出現在不同的字母中,同樣的字母出現在不同的單詞中,同樣的身體部分出現在不同的動物身上,同樣的傢俱部件出現在不同的房間中。頂端的節點往往已被摒棄掉,而只計算各性質之間的相關度。這些網絡,有時被稱為自動協關器,它有5個典型的特徵:

首先,自動協關器是一個重構的、內容尋址的記憶內存。在商業計算機中,比特本身是沒有意義的,它們組成的字節有著任意的地址,就像街道中的房子一樣,其地址與內容沒有任何關係。根據地址獲得內存記憶的位置,然後確定一個模式是否儲藏在記憶的某個地方,需要你去那裡尋找(或利用聰明的快捷方式)。而在內容尋址的內存記憶中,確定某件東西自動會照亮記憶中包含了一個那東西複製品的位置。因為在自動協關器中表徵一件東西是通過開啟代表其性質的單位的(在芹菜的例子中,綠色、有葉子,等等),而這些單位都彼此很緊密地連接著,所以被激活的單位會相互強化,過了幾輪之後整個網絡就都傳遍了激活的信號,所有與這件東西相關的單位都將被鎖止在“開”的位置。這表明這件東西已經被識別出了。事實上,一個自動協關器的連接電儲能夠支持許多組份量,不只是一個,所以它能夠一次儲存許多件東西。

更好的是,連接是冗余的,即使這東西只有一部分模式呈交到自動協關器那裡,比方說僅僅是綠色和咬時的嘎吱聲,模式的其餘部分,“是否有葉子”也將自動完成。從某種方面說,這就是心智的回憶。我們不需在記憶中預先設定取回東西的標籤,一件物體的幾乎任何方面都能將整個物體帶到心智中。例如,我們要回想起“蔬菜”,只要想到綠色和有葉的東西;或是綠色和咬起來嘎吱作響的東西;或是有葉的和咬起來嘎吱作響的東西。一個視覺的例子是,我們能夠從一個詞的幾個零散部分就推測出這個詞。我們不會將這些黑影看作隨機的線段,或是任意序列的字母(像MIHB),而是看作一些更可能的東西(見圖2-7)。

圖2-7

第二個賣點被稱為“優雅地降解”,有助於處理嘈雜的輸入或硬件失靈。當輸入打印命令pritn file(打印文檔)時,計算機回復為信息錯誤pritn:command not found(pritn:未找到命令)(print拼錯為pritn),誰能忍得住不把鞋扔到電腦屏幕上?在伍迪·艾倫的《拿了錢就跑》(Take the Money and Run)中,銀行搶劫犯維吉爾·斯塔科維爾由於他的書寫而搶劫未遂,因為出納員問他為什麼寫下他在拿著一支gub指著她。在那個裝點了很多認知心理學家辦公室大門的加裡·拉爾森卡通片中,一個飛行員正飛臨擱淺在一個沙漠孤島上的一艘遇害難船,他讀到畫在沙地上的訊息,然後對著步話機大聲喊:“等等!等等!……取消行動,我想它寫的是‘HELF’。”在現實生活中我們幹得要好得多,可能是因為我們裝有自動協關器,使用了佔優勢的相互一致的信息來壓倒一個不尋常的信息。“Pritn”會激活更為熟悉的“print”模式,“gub”會傾向於“gun”,“HELF”到“HELP”。類似地,一台計算機如果磁盤中有一個壞比特,一個插槽中有一點腐蝕,或者電源供應中滴入了一滴水,都會導致死機和系統崩潰。但一個疲憊的人、宿醉的人,或是腦受損的人並不會僵掉或崩潰;通常他或她會慢一些,也不太準確,但能夠做出一個有智能的回復。

第三種優勢是自動協關器能夠做一種簡約版的計算,稱為限制性滿意。人們解決的許多問題都有雞和蛋的特點。第一章中的一個例子是我們根據對平面角度的猜測來計算平面的光亮度,並根據對光亮度的猜測來計算平面的角度,而二者都不能提前確定。這些問題在知覺、語言和常識推理中大量存在。我是在看一個折還是在看一個邊?我聽到的是元音[I](就像pin中的一樣)還是有著南方口音的元音[e](就像pen中的一樣)?我是一次惡意行為的受害者,還是一次愚蠢行為的犧牲者?這些模糊之處有時可以通過選擇與對其他模糊事件最多數量的解釋相一致的解釋而解決,如果它們都能被一次解決的話。例如,如果一個發音的聲可以被解釋為send(傳遞)或sinned(犯罪的),要是我們聽到一個講話者用同樣的元音嘟囔出這兩個詞我們就能夠解決這個不確定性了。我會推斷說,他一定是想說send和pen,因為send a pen(傳遞一支鋼筆)是不違反同樣約束條件下唯一可能的推測。Sinned和pin會讓我說成sinned a pin(犯罪的一支別針),這違反了語法規則和可理解的含義;send和pin可以通過兩個元音發音相同的約束條件而摒棄;sinned和pen能夠被剔除是因為它們違背了這兩個約束條件。

如果所有的相容性都只能一次檢測一個,這種推理需要花很長時間。但在一個自動協關器中,它們都被提前編碼在連接中,網絡能夠一次性評估所有的相容性。假設每個解釋都是一個模型神經元,一個對sinned,一個對send,等等。假設那對解釋一致的單位被連接到正電荷,那對解釋不一致的被連接到負電荷。激活將會圍繞著網絡飛掠,如果一切運轉正常,它會確定在一個狀態,在這種狀態中有最大數量相互一致的解釋被激活。用一個恰當的比喻:就像是一個肥皂泡在雞蛋形和變形蟲形狀之間搖擺不定,被周邊鄰近的分子拖拽著進到一塊區域。

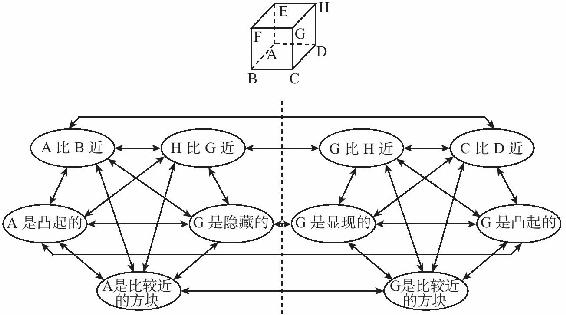

有時,一個約束網絡可以有相互不一致但相等的穩定狀態。這說明了這個現象整體的模糊性,即以兩種方式來解釋整個物體,而不是其各個部分。如果你盯著看圖2-8時(稱作耐克爾立方),你的知覺會在頂面的俯視感和底面的仰視感之間不停轉換。當整體轉換發生的時候,對各個局部的解釋也被拖著進行轉換。每個近邊成為遠邊,每個凸角成為凹角,等等。反之亦然,如果你試著將一個凸角看作凹的,你有時能夠促使將對整個立方體的感覺翻轉過來。這種動態可以用一個網絡來表示(見圖2-8下),圖中單位代表著局部的解釋,三維物體中一致的彼此相互激活,不一致的相互抑制。

第四種優點來自網絡自動歸納概括的能力。如果將字母監測器(將一堆輸入單位彙集到決策單位)連接到字母打印器(有一個意圖單位散開到一堆輸出單位中),我們就製造了一個簡單的讀寫或查詢“小幽靈(後台程序)”——例如,一個打印出C來回應輸入B的機器。但如果你略過中間人,直接將輸入單位連接到輸出單位,有趣的事情就發生了。你得到的不是一個忠誠的逐個到字母的查詢“小幽靈(後台程序)”,而是一個能夠做一些查詢歸納的機器(見圖2-9)。這種網絡被稱為一個模式協關器(pattem associator)。

圖2-8

假設底端的輸入單位代表動物的外表:“長毛髮的”、“四足的”、“長羽毛的”、“綠的”、“長脖子的”,等等。有了足夠的單位,就能通過開啟每個動物獨特的那組特徵的單位來代表它們。開啟“長羽毛的”單位,關閉“長毛髮的”單位等,就代表了鸚鵡。現在假設頂端的輸出單位代表動物學事實,一個代表動物食草,另一個代表動物是溫血的,等等。沒有單位代表某個特定的動物(也就是說,沒有“鸚鵡”單位),但權重自動地代表了動物類別在統計上的知識。它們隱含了這樣的知識:長羽毛的動物傾向於是溫血的,長毛髮的傾向於是年輕的,等等。任何儲存在對一個動物的連接中的事實(鸚鵡是溫血的)自動地轉移到類似的動物(虎皮鸚鵡是溫血的),因為網絡根本不在乎連接從屬於任何一個動物。網絡只是說哪些可見的特徵可以推測出哪些可見的特徵,而略去了關於動物種類共同的表像(見圖2-9)。

圖2-9

從概念上講,模式協關器的原理就是,如果兩個物體在某些方式上相似,那麼它們很可能在其他方式上也相似。從物理上講,相似的物體是由一些完全相同的單位所表徵的,所以任何與一個單位的物體相連接的信息事實上就會與其他物體的許多單位相連接。此外,不同程度的包容級別被添加到相同的網絡中,因為任何幾個單位的小集合都隱含地界定了一個級別。單位越少,級別越大。比如說有對於“移動”“呼吸”“長毛髮”“吠叫”“咬”和“見到消防栓就抬腿”這樣的輸入單位,發散出所有這六項的連接就觸發有關狗的事實。發散出前三項的連接觸發了關於哺乳動物的事實。發散出前兩項的觸發了關於動物的事實。只要有合適的權重,為一個動物設定的知識能夠既與他的直接家庭成員也與他的遠親成員共通使用。

神經網絡的第五個秘訣是它們從例子中學習,這些學習構成了連接權重的變化。模型建立者(或進化)不需要親手確定令輸出正確所需的上千個權重。假設“老師”將一個輸入連同其正確輸出供給一個模式協關器,學習機制將網絡的實際輸出(最初是很隨機的)與正確輸出相比較,並調整權重為二者的差異最小化。如果網絡在一個老師說應當停的輸出結點停了下來,我們就想讓當前激活輸入的彙集更可能在今後也把它開啟。所以激活輸入對於這個輸出的權重就會略微提高。此外,這個輸出結點本身的域限也略微地降低了,這樣可以讓整體都更能感受到這種觸發-愉悅。如果網絡開啟了一個輸出結點,老師卻說應當關閉,相反的情況就會發生:當前激活的輸入線權重會略為下調(有可能將原來超過零的權重調至負值),目標結點的域限則有所上升。這些都使得這個極度活躍的輸出結點在今後對應那些輸入時更可能關閉。整個系列的輸入和它們的輸出都呈交到網絡,不斷往復,導致一浪接一浪的連接權重微調,直到使得每個輸入有了正確的輸出,至少是盡可能正確的輸出。

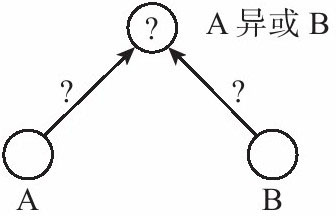

具有這種學習技術的模式協關器被稱為一個感知器。感知器很有意思,但有一個很大的缺陷。它們就像來自地獄的廚師一樣,認為每種成分要是有一點不錯,許多所有成分就一定會更好。在決定一組輸入是否合理地解釋了一個輸出的開啟時,感知器給予了它們更多的權重並把它們累加起來。這往往會給出錯誤答案,即使是對於非常簡單的問題。這個缺陷的一個教科書例子是感知器對於一個稱為“異或”的簡單邏輯操作的處理,這個邏輯意為“A或者B,但不是二者都”(見圖2-10)。

圖2-10

當A開啟時,網絡應該開啟A異或B。當B開啟時,網絡應該開啟A異或B。這些事實會誘使網絡增加與A相連接的權重(比如說,到0.6),並增加與B相連接的權重(比如說,到0.6),令每一個都足夠高可以超過輸出單位的域限(比如說,0.5)。但當A和B都開啟時,我們的好東西就太多了——即使當我們想讓它關閉的時候,A異或B仍一路狂呼亂喊。如果我們嘗試小一些的權重或者高一些的域限,當A和B都開啟的時候我們可以讓它保持安靜,但不幸的是,那樣的話,當只有A或者只有B開啟的時候,它將仍舊不出聲。你可以用你自己的權重實驗,但你會看到什麼也不會發生。“異或”只是不能從感知器中構建的一種“小幽靈(後台程序)”;其他的包括確定開啟的單位數是奇數還是偶數的“小幽靈(後台程序)”,確定一串激活的單位是否對稱的“小幽靈(後台程序)”,以及得出簡單加法問題答案的“小幽靈(後台程序)”。

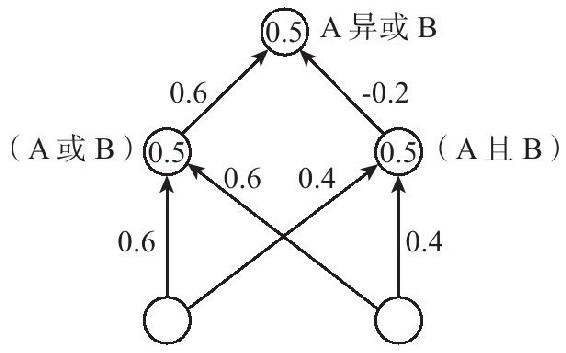

解決方法是使得網絡更少像一個刺激-反應的生物一樣,並在輸入和輸出層之間給它一個內部表徵。它需要一個表徵令關於輸入的關鍵信息彰顯出來,這樣每個輸出單位只需累加它的輸入就能夠得到正確答案。以下就是對於“異或”所能做的(見圖2-11)。

圖2-11

輸入與輸出之間兩個隱藏的單位計算了有用的中間產品。左邊的這個計算了簡單的情況“A或B”,從而激活了輸出結點。右邊這個計算繁複的情況“A且B”抑制了輸出結點。輸出結點可以只計算“(A或B)而不是(A且B)”,這對於它虛弱的力量來說也是力所能及的。要注意,即使是在用模型神經元構建最簡單“小幽靈(後台程序)”的微觀水平,內部表徵也是必不可少的;僅僅刺激-反應的連接是不夠的。

還有更好的,一個隱含層網絡經過訓練,能夠運用一個更加新式的感知器學習程序來確定自己的權重。就像以前一樣,老師將每個輸入的正確輸出都提供給網絡,由網絡來上下調整連接的權重,試著減少差異。但這提出了一個感知器無須擔心的問題:如何將連接從輸入單位調整到隱含單位。這是一個問題,因為老師又讀不出心智,他無從知道封藏在網絡內部的隱含單位的“正確”狀態。心理學家戴維·魯梅爾哈特(David Rumelhart)、傑歐弗瑞·欣頓(Geoffrey Hinton)和羅納德·威廉姆斯(Ronald Williams)找到一個聰明的解決方法。輸出單位對每個隱含單位反向傳播了一個信號,代表著隱含單位對其所連接的所有輸出單位的誤差總和(“你傳遞了太多的激活”或者“你傳遞了太少的激活”,以及多多少或少多少)。這個信號可以作為代理教學信號用來調整隱含層的輸入。從輸入層到每個隱含層的連接都能夠被上下推動,來減少隱含層在給定當前輸入模式的條件下調整過量或不足的傾向。這個程序被稱為“誤差反向傳播”,簡稱為“反向傳播”,可以被後向迭代至無數層。

我們已經到達了許多心理學家看作是神經網絡建模者的藝術的高度。在某種方式上,我們已經兜了一圈又回到原點,因為一個隱含層網絡就像是麥卡爾洛克和匹茨對他們的神經邏輯計算機所提出的邏輯門的任意路線圖。概念上講,隱含層網絡是將一組或對或錯的命題組合成一個由多個“和”“或”及“非”連接在一起的複雜邏輯函數的一種方式,這種組合是通過兩個扭轉而成的。其一為值可以是連續的而不是或開啟或關閉,所以它們可以表徵一些陳述的正確程度或真實的概率,而不是只能處理完全對或完全錯的陳述。第二個扭轉是網絡在許多情況下能夠被訓練得通過提供輸入和它們正確的輸出而採用適當的權重。位於這兩個扭轉上面的是一種態度:從腦中神經元之間的許多連接獲得啟發,並對構成網絡的門和連接數目的天文數字無所愧疚。這種道德觀使一個人能夠設計出計算許多概率的網絡,因而也是利用了外部世界特徵之間的統計冗余性的網絡。而這反過來又使得神經網絡能夠從一個輸入概括到類似的輸入而無須更多訓練,只要這個問題是類似的輸入產生類似的輸出。

這幾個觀點是關於我們最小的“小幽靈(後台程序)”及其公告板作為模糊的神經機器如何運作的。這些觀點起到一個橋樑的作用,到現在這橋還有點搖晃,它們的解釋之路始於概念領域(祖母的直覺心理學以及它背後的各種知識、邏輯和概率理論),延續到規則和表徵,最終抵達真實的神經元。神經網絡還帶來了一些令人愉快的驚喜。在解開心智軟件時,最後我們可能會只使用蠢到足以用機器取代的“小幽靈(後台程序)”。如果我們似乎需要聰明點的“小幽靈(後台程序)”,有人就會弄明白怎樣用更蠢笨的“小幽靈(後台程序)”來做出這些聰明的來。這一切都發展得太快了,而且有時發展得有所不同,比如當從下至上研究神經元的神經網絡建模者能夠構建一些“小幽靈(後台程序)”存貨時,這些“小幽靈(後台程序)”存貨可以做近便的事情,就像一個內容尋址的內存記憶,或是自動概括的模式協關器。心智軟件工程師們(事實上,是逆向工程師們)有一個很好的部件目錄,他們可以從中訂取聰明的“小幽靈(後台程序)”。

人的智能=神經網絡+符號處理過程

心理語言中的規則和表徵在哪裡就停止工作呢,神經網絡又在哪裡開始發揮作用呢?大多數認知科學家贊同“兩極分化說”。在最高的認知層次,我們有意識地亦步亦趨,小心運用著我們從學校所學的規則或自己發現的規則,這時,思維就像一個生產系統,記憶中儲存著符號性語句,並由“小幽靈(後台程序)”來執行程序。在較低的層次,語句與規則是在神經網絡中得到執行的,神經網絡對熟悉的模式做出反應,並將這些模式與其他模式相聯繫。但這些層次的界限在哪裡卻仍有爭議。到底是由簡單的神經網絡來應付大量的日常思維事務,用顯性規則和命題來處理讀書學習之類的任務呢,還是神經網絡更像一些全然無知的基礎構件,直到它們被組裝成結構分明的表徵和程序呢?

有一個學派稱為聯結主義(Connectionism),代表人物是心理學家戴維·魯梅爾哈特(David Rumelhart)和詹姆斯·麥克萊蘭德(James McClelland)。他們認為,簡單的神經網絡自身就可以解釋絕大多數人類智能。更有甚者,聯結主義宣稱,思維就是一個很大的隱含層反向傳播神經網絡(Hidden-layer back-propagation network),抑或可能是一組類似或相同的神經網絡,而當環境這個培訓師調整影響聯結的權重時,智能就出現了。我們比老鼠聰明的唯一原因是,我們的神經網絡在刺激與反應之間有著更多的隱含層,我們生活環境中的其他人同樣也是神經網絡的培訓師。心理學家不可能跟蹤神經網絡裡通過聯結所產生的數百萬條激活信號流,而規則和符號可能就是對於網絡中這些信息流的一個簡便而粗略的估計,但其作用僅此而已。

而另一種觀點認為,這些神經網絡本身並不能完成任務,我更傾向於這種觀點。將神經網絡構建成為操控符號的程序這一過程,解釋了大多數的人類智能。對符號的運用是人類語言及與語言相互作用的推理部分的基礎。這並非所有的認知,但已經是很大一部分了;它已是我們能與自己和他人交談的全部了。作為心理語言學家,我在工作中搜集的證據表明,即使是講英語所需的最簡單技能,如動詞過去時態的組成(walk變為walked, come變為came),對單個神經網絡而言,在計算上也是過於複雜而無法處理的。在本節中,我將闡釋一個更為一般意義上的證據。我們的常識性思考內容(我們談話中交流的那種信息),需要一個設計成執行高度結構化心理語言的計算機器呢,還是用通用的神經網絡這類東西(有饒舌者戲稱為聯結漿糊[7])就能解決?我將向您說明,我們的思想有一個精巧的邏輯構成,這種構成絕非簡單的同質單位層神經網絡(simple network of homogeneous layers of units)所能處理的。

這與您有什麼關係呢?因為這些證據對關於心智如何工作這一問題迄今最有影響力的理論提出了質疑。根據該理論,感知器(Perceptron)或隱含層神經網絡(hidden-layer network)就是對一個古老教條——想法關聯——的高科技執行翻版。英國哲學家約翰·洛克、大衛·休謨、喬治·伯克萊、戴維·哈特利,以及約翰·斯圖爾特·密爾都提出,思想是由兩條法則所決定的。一條為鄰接律(Contiguity):時常共同體會到的想法會在頭腦中建立關聯。因而,一個被激活,則另一個也隨之激活。另一條為相似律(Resemblance):當兩個想法類似時,無論什麼與第一個想法相關聯,則自動也與第二個建立關聯。正如休謨於1748年所總結的理論:

自身體驗帶給我們一些源自某些東西的一致性效應。當一個具有類似可感知特徵的新產品被生產出來時,我們期待它能具有類似的功能,並尋找相仿的效應。從一個與麵包有著類似光澤和形狀的東西中,我們期待能獲得相似的營養補充。

基於鄰接律和相似律的關聯方式也被認為是宣傳著名“白板”(洛克對新生兒心智的比喻)的始作俑者。這個被稱為“關聯論”(Associationism)的學說統治英美的心智學界達幾個世紀之久,直至今日,它在很大程度上仍占主導地位。當“想法”被刺激-反應所取代後,關聯主義就變成了行為主義。白板說和上述兩條“一般-目的”學習法則是標準社會科學模型的心理學基礎。我們不時聽到些陳詞濫調,說我們的成長教育如何令我們在食物與愛、財富與快樂、身高與權力等諸如此類事物之間建立“關聯”。

直到最近,關聯論仍過於模糊而無法檢驗。但由於其通常在計算機上進行模擬仿真,神經網絡模型可以使想法更為精確。由教師向神經網絡提交一個輸入和正確的輸出,而神經網絡則力求在未來對該輸入和輸出的配對加以複製。這種學習方案是一個很好的鄰接法則模型。在所分配的輸入表徵中,概念本身並沒有自己的單位(“鸚鵡”),而是由圍繞其特性(“有羽毛”“有翅膀”,等等)的多單位激活模式來表徵。這種輸入表徵使相似的概念得到自動的一般化歸納,因而很好地符合了關聯論的相似法則。如果心智的所有部分都能像同一種神經網絡來運作,我們就能得到“白板”的程序執行了。因而聯結主義提供了一個機遇。通過觀察簡單神經網絡能做什麼和不能做什麼,我們就能夠對持續幾個世紀之久的想法關聯學說進行嚴格的檢驗了。

在開始之前,我們需要做一些解釋性的說明。聯結主義並不是心智計算理論的替代學說,而是對該理論的一個變體,它主張,人腦信息處理的主要類型就是多元變量統計。聯結主義也並不是對人腦如電腦理論的必要更正(該理論認為人腦就像具有一個高速、無差錯的序列性核心處理器的商業電腦。事實上,沒有人認同這種理論)。阿契利斯認為,所有形式的思考都包含了對邏輯課本中上千條規則的嚴謹遵循,但現實生活中沒有阿契利斯。最後,聯結主義者所設想的網絡是不現實的腦模型,儘管他們滿懷希望地貼著“神經網絡”這樣的標籤。例如,“突觸”(聯結權重)可以由興奮轉到抑制,信息可以沿著“軸突”(關聯)雙向流動,但這在解剖學上都是不可能實現的。當面臨的選擇是完成任務還是反映實際腦工作時,聯結主義者往往選擇完成任務;這說明他們所提出的神經網絡只是一種大致基於神經元比喻的人工智能形式,而並不是一種神經建模。問題在於,這種神經網絡是否執行了正確的計算來反映人腦思考的工作運行呢?

原始的聯結漿糊不能合理地解釋日常思考的5大不凡之處。這些不凡之處最初並不顯眼,在邏輯學家、語言學家和計算機科學家們將句子的含義放到顯微鏡下仔細研究前,甚至沒人意識到它們的存在。但正是這些不凡之處為人類思考賦予了獨特的準確性和力量,而且我認為它們對回答一個問題提供了重要素材。這個問題就是:心智如何工作。

第一個本領是具有個體性的概念。首先我們來看看神經網絡與類似計算機表徵的第一個差別。那時我們不是將一個實體符號化為一串字符的任意模式,而是將它表徵為一個單位層的模式,每一層代表這個實體的一個性質。這樣的一個直接問題就是,無法再區分具有同樣性質的兩個個體。它們是以一種相同的方式來表徵的,系統無視它們是不同的兩塊物質這一事實。我們已經喪失了個體性:我們可以表徵蔬菜或馬,但卻無法表徵某種蔬菜或某匹馬。無論系統對於一匹馬獲知了什麼,都會合併到它對另一匹完全相同的馬的認知中。沒有自然的方式來表徵兩匹馬。讓馬的結點激活兩次沒有用,因為那與兩倍地確信馬特徵的呈現或者認為馬特徵呈現程度增加一倍無法區分開來。

我們很容易把級別與亞級別之間的關係,混淆為亞級別與個體之間的關係。這兩種關係確實在某方面很相似。兩者中,任何高級別實體的特性都是從低級別實體那裡繼承來的。如果動物呼吸,且馬是動物,那麼馬呼吸;如果馬有蹄子,Ed.先生是馬,那麼Ed.先生有蹄子。這可以誘惑建模者將一個個體視為一個非常非常具體的亞級別,運用兩個實體之間的某些細微差異來區分近似的“小幽靈(後台程序)”。——一個雀斑單位對於一個個體是開啟的,而對於另一個個體則是關閉的。

正如許多聯結主義者所提倡的,要回溯到英國聯結主義。伯克萊寫道:“拿走對柔軟、潮濕、紅色、酸味的感覺,你就等於拿走了櫻桃,因為櫻桃不是與感覺性質不同的東西。要我說,櫻桃是一個感覺印象的集合。”但伯克萊的建議絕對是錯誤的。你對於兩個物體特徵的認識可以是完全相同的,而你仍覺得它們是可區分的。想像一個房間裡有兩把完全相同的椅子。有個人進來把它們彼此調換了一下位置。這個房間與從前一樣嗎?還是有所不同?很顯然,每個人都明白它是不同的。但你不知道兩把椅子的差異——除了你可以把一個想作一號椅子,另一個想作二號椅子。我們又回到了記憶插槽的任意標籤,就像令人鄙夷的數字計算機中的一樣!喜劇演員斯蒂芬·賴特的一個笑話也傳達了同樣的含義:“在我不在的時候,有人偷了我公寓裡所有的東西,然後換成了完全相同的複製品。當我與室友說這事時,他說:‘我認識你嗎?’”

當然,有一條總可以用來區分個體:它們不可能在相同的時間處於相同的地點。或許心智能夠給每個物體都貼上時間和地點的標籤,然後不時地更新這些坐標,使它能夠區分具有共同性質的個體。但即使這樣,也不能反映出我們心智中區分個體的能力。假設一個無限的白色平面上除了兩個完全相同的圓圈之外什麼都沒有。其中一個圓圈滑過來在第二個圓圈上面貼住了一會兒,然後又滑走了。我想,任何人都會把這兩個圓圈看作是不同的東西,即使它們在同一時間同一地點附著在一起的那一小會兒也是如此。這說明在某一時間處於某一地點並不是我們對於“個體”的心理定義。

這並不是說,個體無法在神經網絡中得到表徵。很簡單,只需將一些單位用於表示為個體的識別身份,而獨立於個體的性質特徵。可以賦予每個個體它自己的單位,或者賦予每個個體一個以激活單位模式編碼的等價序列號。寓意在於心智網絡的設計要能夠執行對個體的抽像邏輯內涵,就像計算機中標記任意標籤的內存位置所起的作用。有問題的是受限於物體可觀察特徵的模式協關器,這個亞里士多德名言“感覺是理智的前提”的現代例證。

這個討論只是一次邏輯練習嗎?當然不是。個體的概念是我們社會推理整體知識的基本粒子。我讓你看看兩個現實生活中的例子,涉及那些人類交流的偉大領域,愛與正義。

同卵雙胞胎的大多數特徵都一樣。除了外表的相似之外,他們思維相像,感覺相像,行為也相像。當然並不是完全一致,正因如此,有人可能會想把它們表徵為非常狹窄的亞級別。但任何把它們表徵為亞級別的生物體,都應當至少完全相同地對待同卵雙胞胎。這個生物體應當將它的想法從一個傳到另一個,至少在概率上或一定程度上如此——記住,這是聯結主義及其在聯結漿糊中貫徹的一個賣點。例如,無論雙胞胎中一人的什麼吸引了你——他的走路方式、談話方式、他的外表,等等——這也會令雙胞胎的另外一人吸引你。這應當將同卵雙胞胎置於傳說中圍繞真正完美輪廓的嫉妒與背叛。事實上,什麼事也沒發生。同卵雙胞胎中一個人的配偶對於另一個並沒有感覺到羅曼蒂克式的吸引。愛將我們對另一個人的感覺鎖定為那個人,而不是那種人,無論對那種的細分有多狹窄。

1988年3月10日,有人咬掉了警官戴維·J.斯托頓的半個耳朵。毫無疑問,是他倆中的某一人幹的:要麼是肖恩·布裡克,一個住在加州帕洛阿爾托的21歲年輕人,要麼是約納森·布裡克,他的同卵雙胞胎兄弟。兩人當時都在與警官扭打,其中一個咬掉了警官的半個耳朵。兩人都被指控故意傷害罪、盜竊未遂罪、襲警罪和加重故意傷害罪。加重故意傷害罪,就咬耳朵行為而言,將被判終身監禁。斯托頓警官證實了雙胞胎中的一個留著短髮,另一個留長髮,是留長髮的人咬了他。不幸的是,3天後兩人自首時,兩人的髮型都變成了相同的平頭,而且兩人也不說話。他們的律師辯稱,兩人誰也不應當因加重故意傷害罪而被判處嚴厲的監禁。對於兄弟倆中的每一個,都有合理的懷疑是否是他所為,因為有可能是另一個人所為。這項爭辯很有說服力,因為我們的正義感要讓我們選擇做了某個行為的個體,而不是那個個體的性格特徵。

我們對於個體位格的執迷並不是一個過於費解的奇癖,其進化的原因很可能是因為,我們所遇到的每個人,與我們所觀察的任何財物大不相同;而這種不同之處在於,由於人類獨特的胚胎學和個人傳記式歷史,人確定地容納了大量不可複製的記憶和慾望。在第6章中,當我們反向逆推正義感和浪漫愛情的情感時,我們會看到記錄個體位格的心理活動位於他們設計的核心。

人類並不是我們需要區別對待的唯一一種易混淆的個體,騙局是另一個真實世界中的例子。許多動物需要施展騙局才能保持個體的區分。一個例子是,需要辨別她孩子的母親,她的這些孩子看上去和其他所有的並無二致,但卻攜帶著她的基因。另一個例子是,牧群動物的捕獲者,它需要追蹤目標獸群中的一員,採取的就是像盯著游泳池裡的標籤一樣的策略:如果你是目標獵獲物,一旦確定就不再更換,分秒必爭地直奔目標物。在肯尼亞的動物學家為了使他們的數據收集更加容易,在麻醉針麻翻了的角馬角上塗了彩色的編碼,但他們發現,在把被作了標記的動物放回獸群之前,無論怎樣小心地使它恢復精力,它總會在一兩天之後被鬣狗捕殺。一種解釋是,彩色標記使鬣狗容易將那只角馬與其他的區別開來,從而追趕它直至其力竭而成功將其捕獲。最近關於斑馬條紋的新觀點是,它們不是為了要與條紋高草相混淆而將其作為保護色——這一直是一個可疑的解釋——而是為了使斑馬成為一出活生生的騙局策略,令獅子和其他捕食者很難將注意力只保持在一匹斑馬上時。當然,我們無從知道鬣狗或獅子是否有個體的概念;也許一個古怪的人要站出來會看上去更令它們食慾大開。但這些例子說明了從類別中區分個體的計算問題,並強調了人類心智是如何輕而易舉地解決了這個問題的。

關聯主義的第二個問題被稱為組成性問題:一個表徵如何由各種部件組成,以及各個部件的含義和它們的組合方式又如何構成整個表徵的含義。組成性是所有人類語言的精華特徵。“The baby ate the slug”(嬰兒吃了毛蟲)的含義可以根據baby、ate、the和slug各詞的含義以及它們在句中的位置而得出。整體不是部分的總和;當這些詞的順序變為“The slug ate the baby”(毛蟲吃了嬰兒)時,傳達的意思就不一樣了。因為你之前從沒聽說過這兩句話,你必須通過在這串詞上應用一套運算法則(整合句法的規則)才能解釋整句的含義。每句話最終的含義是你在匆忙中組合在一起時的全新想法。你已經有了“嬰兒”、“毛蟲”和“吃”的概念,並能夠為它們在心理公告板上安排相應的符號,而這種安排是根據能夠讀取的“小幽靈(後台程序)”所註冊的方案而進行的。這樣,對整句的理解就成為你從未有過的全新想法。

記者們說,“狗咬人不是新聞,人咬狗才是新聞”。心理表徵的組成性使得我們能夠理解新聞。我們可以具有瘋狂的、奇妙的新想法,無論這想法多麼荒誕不經。奶牛跳過月球;格林奇偷走了聖誕節;宇宙源自一個大爆炸;外星生物降臨哈佛;邁克爾·傑克遜娶了貓王的女兒。感謝數學中的組合理論,我們永遠也不會缺少新聞。還有百萬萬億個想法足夠我們去想呢!

你可能覺得,將組成性問題放到神經網絡中是件很容易的事情:只要開啟“嬰兒”“吃”“毛蟲”的單位就行了。但如果那就是你的心智所做的,你將會感到一頭霧水:究竟是嬰兒吃了毛蟲,毛蟲吃了嬰兒,還是嬰兒和毛蟲吃了。概念必須被分配給角色(邏輯學家們稱之為“參數”):誰是吃東西的,誰是被吃的。

那麼,也許有人可以給每個概念和角色的組合分配一個結點。那就有了一個“嬰兒吃毛蟲”結點和一個“毛蟲吃嬰兒”結點。有人可能會想,既然大腦包含了海量的神經元,為什麼不那麼做呢?不這麼做的原因是,海量和真正海量是兩個概念。組合的數目會隨著可允許的大小呈指數增長,這種組合數量的爆炸式增長遠超過了我們對腦容量最大膽的猜想。據傳說,宰相西薩·班·達依爾因其發明了國際象棋向印度捨罕王索要微薄的獎賞。他請賞的只是將一粒小麥放在國際象棋盤的第一個方格裡,兩粒小麥放在第二個方格裡,四粒放在第三個,以此類推。還遠沒到第64個方格時,國王就發現,他已經無意中將他整個王國所有的小麥都送出去了。獎賞總計達四萬億蒲式耳,相當於全世界2000年的小麥總產量。與之類似,思維的組合數目會遠遠超過腦中神經元的數量。如果每句含義都要有它自己的神經元,那麼一億兆個句子含義怎麼壓縮也塞不到擁有1000億個神經元的大腦裡去。

即使能夠容得下,一個複雜思維也一定不是一個神經元對一個思維那樣整體儲存的。原因在於,我們的思維是彼此相關的方式。假設每個思維都有它自己的單位,就會有不同的單位分別對應於嬰兒吃小毛蟲,小毛蟲吃嬰兒,小雞吃小毛蟲,小雞吃嬰兒,小毛蟲吃小雞,嬰兒看見小毛蟲,小毛蟲看見嬰兒,小雞看見小毛蟲,等等。單位必須被分配給所有這些以及更多的思維;任何能想到“嬰兒看到小雞”的人也能夠想到“小雞看到嬰兒”。但這種思維對應單位的儲存有些可疑之處,它的匹配方式純粹出於巧合。我們不斷地有嬰兒吃、毛蟲吃、嬰兒看、蟲子看,等等。所有的思維完美地對應到一個巨大矩陣的各行、列、階、超行、超列以及超階。但如果思維是一個各個獨立單位的大集合,而這些單位代表的同樣也是一大堆彼此割裂、毫無關係的仿真陳述,那麼這種驚人的模式就令人難以理解了。當自然交給我們可以合適地放進一個長方形分類儲物架的物體時,它是在告訴我們,這些物體一定是由那些對應到各行各列的更小部件所組成的。這就是元素週期表如何引導了人們對原子結構的理解的原因。出於類似的原因,我們可以得出結論,我們思維的經緯線就是組成它們的概念。思維來自概念的組裝,概念不是作為整體而儲存的。

對於聯結漿糊理論而言,組合性有些出乎意料地複雜。所有表面明顯的把戲都成為不適當的半吊子測量標準。假定我們為每個單位分配一個概念和角色的組合,也許一個單位代表嬰兒-吃,另一個代表小毛蟲-被吃;或者可能一個代表嬰兒-做-一些事,另一個代表小毛蟲-有些東西-被-(做)。這樣就大量減少了組合的數量——但代價是增加了“誰對誰做了什麼”的疑惑。“卷毛狗吃小毛蟲時,嬰兒在吃雞肉”的思維會與“卷毛狗吃小雞時,嬰兒在吃小毛蟲”的思維混淆。問題在於,嬰兒-吃的單位並沒說吃什麼,小毛蟲-被吃的單位也沒說誰吃了它。

向正確方向邁出的一步是,在硬件中構建概念(嬰兒、小毛蟲等)與它們扮演角色(執行者、被執行對像等)的區分。假設我們確定好各自分開的單位組,一組表示執行者的角色,一組表示行為,一組表示被執行對象。要表徵一個命題,每組單位都要裝滿正在扮演角色的概念模式,這些概念是由另一個分開的概念儲存內存那裡調入的。如果我們將每一個結點都彼此相連接,我們就有了一個命題的自動協關器,它能夠具備少量的組合思維能力。我們可以儲存“嬰兒吃小毛蟲”,當任意兩個部分作為問題呈現時(比方說,“嬰兒”和“毛蟲”,表示問題“嬰兒和毛蟲的關係是什麼”),網絡會通過開啟第三個部分的單位而完成其模式(在此例中,“吃”。見圖2-12)。

圖2-12

是這樣的嗎?可惜不是。我們來看看這些思維:

嬰兒 等同於 嬰兒

嬰兒 不同於 毛蟲

毛蟲 不同於 嬰兒

毛蟲 等同於 毛蟲

如果一組連接權重允許第一糟的“嬰兒”和中間槽的“等同於”開啟第三槽的“嬰兒”;同時允許“嬰兒”和“不同於”開啟“毛蟲”;同時還允許“毛蟲”和“不同於”開啟“嬰兒”,那麼這組連接權重絕不會再允許“毛蟲”和“等同於”開啟“毛蟲”。這是一個改頭換面的抑或問題。如果“嬰兒-於-嬰兒”和“嬰兒-等同於”的連接足夠強大的話,它們會開啟“嬰兒”以回應“嬰兒等同於”(這是好的),但它們也會開啟“嬰兒”以回應“嬰兒不同於”(這不好)和“毛蟲等同於”(也不好)。無論你怎樣調整權重,你也無法找到能夠滿足所有4句話的連接組。既然任何人都能毫無疑問地理解這4句話,那麼人類心智一定表徵了比一組“概念-到-概念”或“概念-到-角色”關聯更為複雜的命題。心智需要一個對命題本身的表徵。在本例中,模型需要一個額外單位層——更確切地講,一個專供表徵整個命題,而與概念及其角色相分離的層級。圖2-13以簡化的形式展示了傑歐弗瑞·欣頓修訂的一個能處理這些句子的模型。

圖2-13

儲存“命題”單位的記憶是以任意模式開啟的,有點像標誌完整思維的序列數字。它就像一座將每個命題中的概念都容納到其相應槽中的超級架構。請注意,這種網絡架構是在多麼嚴密地執行著標準的、像語言一樣的心語啊!還有其他一些組成性網絡的提議,不像這樣具有明顯的模擬性,但所有的提議都必須有一些專門設計的部分來將概念與其角色區分開來,並將每個概念與其各自角色適當地結合起來。還是需要偷偷借來諸如謂項、中項和命題等邏輯要素,以及處理它們的計算工具,才能得到一個模型,來做類似心智一樣的事情;僅靠關聯這些東西本身是不夠的。

另一個你或許從沒意識到的心理稟賦被稱為量化或變量約束。它源自個體性與組成性的結合。我們的組成性思維往往是關於個體的,而且個體如何與思維的各個部分相聯繫各不相同。“某個嬰兒吃某個毛蟲”的想法與“某個嬰兒總是吃一般毛蟲”的想法是不同的,與一般意義上的“嬰兒吃毛蟲”的想法也不一樣。有一種笑話,其幽默之處需要聽者理解那種不同之處。“Every forty-five seconds someone in the United States sustains a head injury(每45秒鐘美國就有人頭部受到傷害。)”“我的天,可憐的傢伙!”(someone可理解為“有人”,也可理解為“某人”)。當我們聽到“Hildegard wants to marry a man with big muscles”時,我們不知道究竟她是用她的男性般的氣概發出召喚呢,還是她只是滿懷希冀地在體育館裡遊蕩。亞伯拉罕·林肯說:“你可以在某些時候愚弄所有人;你甚至可能永遠愚弄某些人;但你不可能永遠愚弄所有人。”(You may fool all the people some of the time;you can even fool some of the people all the time;but you can't fool all of the people all the time.)如果沒有計算量化的能力,我們就不可能理解他說的這句話的含義。

在這些例子中,我們有幾個句子,或者對一個語義含混的句子有幾種理解方式,其中相同的概念扮演著相同的角色,但整體意思則完全不同。僅僅將概念與它們的角色連在一起是不夠的。邏輯學家用變量和限量詞來區分它們。一個變量是指像x或y一樣保持位置的符號,它代表著不同命題中或一個命題不同部分中的同一個實體。一個限量詞是一個符號,它可以表達“存在著某個x,它……”,且“對於所有的x,……是真實的”。這樣,一個想法可以體現在一個命題中,構成這個命題的符號表示了概念、角色、限量詞和變量,所有的都予以精確地排序並加括號分類。例如,比較“每45秒鐘{就有一個X[受傷]}”和“有一個X{每45秒鐘[就會受傷]}”。我們的心語肯定也擁有可以做類似事情的工具。但目前為止,我們尚沒有線索瞭解在一個關聯網絡中,這是如何做到的。

一個命題不僅可以是關於一個個體的,它自身必須被視為一種個體,這就引發了另一個問題。聯結漿糊的力量來自單個一組單位中添加的模式。不幸的是,這可能產生怪異的四不像或是建一個兩頭都落空的網絡。對於聯結漿糊,這是無處不在的怪物的一部分,被稱為干擾或串擾。

這有兩個例子。心理學家尼爾·科罕(Neal Cohen)和邁克爾·邁克勞斯基(Michael McCloskey)訓練一個網絡學習兩個數的加法。他們起初訓練它把“1”加到其他數上:當輸入“1”和“3”時,網絡學會輸出“4”,諸如此類。然後他們訓練它把“2”加到所有其他數上。不幸的是,這個加2的問題將聯結權重提升到加2為最優的值,因為網絡沒有富餘的硬件來設定如何加1的知識,它竟將如何加1忘掉了!這種效應被稱為“災難性遺忘”,因為它不像日常生活的輕度遺忘。另一個例子是麥克萊蘭德和他的同事阿蘭·川本(Alan Kawamoto)設計的網絡,將含義分配給語義含混的句子。例如,“A bat broke the window”的意思可以是一根棒球棒(bat)被扔到窗戶上,也可以是一隻長翅膀的哺乳動物(蝙蝠:bat)撞到窗戶上。而下面這個解釋則是人類得不出來的:一個長翅膀的哺乳動物用一根棒球棒打碎了窗戶!

正如任何其他工具一樣,令聯結漿糊對某些事有效的特點,也令它對另一些事無效。網絡概括的能力來自於它密集的交互聯結性和它輸入的疊加重合。但如果你是一個單位,有幾千個其他單位在你耳邊聒噪,還被一浪接一浪的輸入所蹂躪,這並不總是一件樂事。經常是不同的信息組塊被分開打包和存儲,而不是隨意混在一起。一種這樣做的方式是給每一個命題分配它自己的存儲槽和地址——這再顯示了並不是計算機設計的所有方面都可以被草率歸結為硅的好奇心。畢竟設計計算機不是來用作室內加熱器,設計它是為了以一種對人類使用者有意義的方式來處理信息。

心理學家戴維·捨莉(David Sherry)和丹·夏克特(Dan Schacter)將這種推理推得更遠。他們注意到,對於內存記憶系統不同的工程設計要求往往是目標交叉的。他們辯稱,作為回應,自然選擇給了有機體專門化的記憶系統。每個系統都有一個優化的計算架構專門適合於動物心智必須完成的一個任務的要求。例如,貯藏種子以備收成欠佳日子裡食用的鳥類進化出了一種對於隱藏地點的大容量記憶(以星鴉為例,它可記憶10000個地方)。雄鳥歌唱吸引雌鳥,或者恫嚇其他雄鳥的鳥類進化出對於歌聲的大容量記憶(以夜鶯為例,它可記憶200種歌聲)。對於儲藏地和歌聲的記憶是位於不同的腦部結構,並且有著不同的神經元連接模式。我們人類對於記憶系統同時有著兩種非常不同的要求。我們要記住誰在什麼時間、什麼地點、為什麼對誰做了什麼這種獨特場景,這需要在每個場景都標記上時間、日期和一個序列號。但我們還必須推斷出關於人們如何工作和世界如何運轉的一般性知識。捨莉和夏克特提出的觀點是:自然對每種要求分別賦予了我們一種記憶系統:一種“情景式”或自傳體式記憶,另一種是“語義式”或一般性知識的記憶,心理學家恩德爾·托爾文(Endel Tulving)最早提出了這種區分。

思維成倍增加到真正的天文數字的把戲不是將概念插槽分配給三四個角色,而是一種被稱為遞歸的心智能力。為每個角色安排固定一組單位是不夠的。我們人類可以將一整個命題放到一個更大的命題中,賦予它一個角色。然後我們可以將這個更大的命題嵌套到一個還要大的命題中,這樣創造一種命題中有命題的層級式樹形結構。不僅這個嬰兒吃毛蟲,而且父親看見這個嬰兒吃毛蟲,我想知道父親是否看見這個嬰兒吃毛蟲,父親知道我想知道他是否看見這個嬰兒吃毛蟲,以及我能猜到父親知道我想知道他是否看見這個嬰兒吃毛蟲,等等。正如給一個數字加1的能力是一種產生一組無限多的數的能力,將一個命題嵌套到另一個命題中的能力,也是一種增加了無限多思維的能力。

為了在圖2-13所展示的網絡中完成命題之中嵌套命題,可以在圖的頂部增加一個新聯結層,將整個命題的儲存單位聯結到一個更大命題的角色插槽中;這個角色可以是像“觀察的事件”一樣。如果我們繼續添加足夠的層級,我們就可以通過在聯結漿糊中侵蝕全部樹形結構而容納整個成倍增加的嵌套式命題。但這種方法太笨拙,而且會引起疑惑。對於每一種遞歸式結構,都有一種不同的物理連接網絡:一個網絡供思考一個命題的一個人;另一個網絡是為思考一個關於一個思考一個命題的人的命題的一個人,第三個網絡是供一個人與另一個人進行關於某個人的命題的交流,等等。

在計算機科學和心理語言學中,採用了一種更為強大和靈活的機制。每個簡單結構(一個人、一種行為、一個命題,等等)都在長期記憶中得到一次表徵,處理器的注意在一個結構到另一個結構之間不斷穿梭轉移,將轉移的路線記錄在短期記憶中,從而將命題編織在一起。這種被稱為遞歸式轉換網絡的動態處理器,特別適合於句子理解,我們是一次聽或者讀一個單詞,而不是一次吐納一個整句。我們似乎也是在一點一點咀嚼深思我們的複雜思維,而不是囫圇嚥下或噴出,這說明,心智配備的遞歸式命題計算研究機不僅僅是為了句子,而且是為了思維。心理學家邁克爾·喬丹(Michael Jordan)和傑夫·艾爾曼(Jeff Elman)構建了一些網絡,這些網絡的輸出單位發出的聯結回送到一組短期記憶單位,觸發了新一輪激活流。這種回送設計使我們隱約看到,迭代信息處理在神經網絡中是如何執行的,但它還不足以解釋或彙編結構性命題。最近,有研究者嘗試將一個回送式網絡與一個命題式網絡組合在一起,從聯結漿糊的碎片中完成一種遞歸式轉換網絡。這些嘗試說明,除非神經網絡中特別裝配了一個遞歸式處理器,否則將無法處理我們的遞歸式思維。

心智還具有的另一項認知本領很難從聯結漿糊中提取出來,因而也很難用關聯論來解釋。神經網絡輕易地解決了模糊邏輯的問題,即任何東西都是在某些程度上的某種東西。確切地說,許多常識性的概念在其邊界處都很模糊,並沒有清晰的定義。哲學家路德維希·維特格斯坦舉了“a game”(遊戲、比賽)的例子,其典型例子彼此並沒什麼共同之處(包括拼圖、速度輪滑、冰壺、角色扮演遊戲、鬥雞,等等)。我在前面也曾給出了另外兩個例子,“單身漢”和“蔬菜”。模糊類別的成員缺少一個單一確定的特點;它們的許多特點都有所重疊,很像一個家庭中的成員或是繩子的每一股,每一股都沒有延續到整個繩子的長度。漫畫《布盧姆縣》中,企鵝奧普斯患暫時性失憶,當被告知它是一隻鳥時,它不同意。它說,鳥的身材苗條,符合空氣動力學;而它不是。鳥能飛,它不能。鳥能歌唱,它唱的《昨天》令聽眾哄堂大笑。奧普斯懷疑它實際上是駝鹿布爾溫克。所以即使是“鳥”這樣的概念似乎也沒有圍繞必要和充分條件來組織,而是根據原型成員來界定的。如果你在字典裡查“鳥”,例圖顯示的不是一隻企鵝,而是小鳥喬伊——一隻典型的麻雀。

認知心理學的實驗顯示,人們對於鳥、其他動物、蔬菜和工具都有刻板印象。人們對一種刻板印象達成共識,把它反映到一個類別中的所有成員上,比較對於那些不符規範的成員更為迅速地識別出這種刻板印象,甚至當見到的實際只是相似的例子時也宣稱其為那種刻板印象。這種反應取決於一個成員與其類別中其他成員之間相同特徵的數量:像鳥的特徵越多,就越屬於鳥類。從一個類別中呈現例子的自動協關器其實在做同樣的事情,因為它是在計算特徵之間的相關性。所以有理由相信,人的一部分記憶是由一些像自動協關器的東西所連接的。

但心智一定還有比這更多的東西。人們並不總是模糊的。我們笑話奧普斯是因為我們的一部分知道它確實是一隻鳥。我們或許同意奶奶的原型是這樣的——好心的、灰白頭髮的、分發藍莓鬆餅或雞湯的七八十歲的老人(依我們所談論的各人的刻板印象而定)——但同時我們完全明白蒂娜·特納和伊麗莎白·泰勒也是奶奶(實際上泰勒還是個猶太奶奶)。說到單身漢,許多人——諸如移民官員、太平紳士,還有保健官僚們——因其對於誰屬於某個類別毫不含糊而臭名昭著;眾所周知,很多事情因一頁紙而有天壤之別。毫不含糊的思維例子隨處可見。法官可以根據技術理由而釋放一個顯然有罪的嫌疑人。酒吧服務員拒絕向一個能夠對自己行為負責的人提供啤酒,因其尚未過21歲生日。我們開玩笑說,你不能有點兒懷孕或是有點兒結婚;加拿大的一個調查報告稱,已婚女性每週做愛1.57次後,卡通畫家泰瑞·莫捨畫了一個女人坐在床上,挨著她昏睡的丈夫嘟囔:“唉,這算0.57次。”

事實上,模糊版和清晰版的相同類別可以相安無事地共處於一個腦中。心理學家莎朗·阿姆斯特朗(Sharon Armstrong)、亨利·格雷特曼(Henry Gleitman)和麗拉·格雷特曼(Lila Gleitman)在給大學學生做模糊類別的標準測試時,問他們關於像“奇數”和“女性”這樣有明確定義的類別。被試們愉快地接受了一些愚蠢的陳述,比如,13是比23更好的一個奇數的例子,以及母親是比戲劇女演員更好的一個女性的例子。過了一會兒,被試們卻又斷言,一個數要麼是奇數要麼是偶數,一個人要麼是男人要麼是女人,沒有中間地帶。

人們用兩種方式來思維。世界上的東西總是傾向於扎堆兒,人們因此不假思索地吸取了各個特徵的相關性,從而形成了模糊的刻板印象。但人們也能創造系統規則——直覺理論——根據適用的規則來界定類別,並依據規則一視同仁地對待類別中的所有成員。所有的文化都有正式的親緣規則系統,這種規則系統非常精確,甚至往往能夠證明其中的定理。我們自己的親緣系統為我們給出了清晰版本的“奶奶”或“姥姥”:父母一方的母親,讓鬆餅見鬼去吧。法律、算術、大眾科學以及社會慣例(用其生命階段的儀式清晰地將成人與孩童,丈夫與單身漢區分開來)是其他的一些規則系統,世界各地的人們用這些規則系統做出評斷。一門語言中的語法是另一種規則系統。

規則系統使我們從單純的相似性中昇華出來,根據解釋來得出結論。欣頓、魯梅爾哈特和麥克蘭德寫道:“人們善于歸納新獲得的知識。例如,如果你得知黑猩猩喜歡吃洋蔥,很可能會提高你對大猩猩喜歡吃洋蔥的預測的概率。在一個使用分佈式表徵的網絡中,這種概括歸納是自動的。”他們的誇口其實是休謨言論在20世紀的迴響,休謨曾說,人們看到色彩和外形都像麵包的一個東西,會指望能從中得到類似的營養。但在任何一個人熟悉的領域,這個假設都會土崩瓦解。當然,愛吃洋蔥的大猩猩只是一個刻意的例子,但有趣的是,即使是這麼一個簡單的例子也低估了我們。我知道一些動物學知識,不過對大猩猩不甚瞭解,但我絕不會提高我對大猩猩喜歡吃洋蔥的預測概率。動物能夠被交叉分類。它們可以根據家譜和相似性分作不同的類群,如猩猩類,但也可以根據獲取食物的專有特定方式分作不同的種群,如雜食動物、食草動物和肉食動物。知道這個原則令我做出如下推理:黑猩猩是雜食動物,它們吃洋蔥不奇怪;畢竟我們也是雜食動物,我們也吃洋蔥。但大猩猩是食草動物,它們整天大嚼野生芹菜、薊和其他植物。食草動物往往對它們賴以為食的植物種類十分挑剔,因為它們的消化系統最適合於化解某些種類植物的毒性而不是其他植物的毒性。一個極端的例子是考拉,它們只吃桉樹葉子。所以如果大猩猩不吃辛辣的洋蔥,我不會感到奇怪。根據我所想到的不同解釋系統,黑猩猩和大猩猩可以同屬於非常相似的種類,也可以像人和奶牛一樣差之千里。

在關聯論及其聯結漿糊的應用中,物體的表徵方式(即作為一組特徵)自動地委託系統以一種特定的方式來進行概括歸納(除非用專門提供的相反例子來訓練它不做這樣的歸納)。我所推銷的替代方案是,人們可以在心理上對各種物體予以符號化,而那些符號可以指向我們腦袋裡配備的多個規則系統。在人工智能中,這項技術被稱為基於解釋的歸納;關聯論者的設計則被稱為基於相似性的歸納。我們的多規則系統包含知識的特點包括組成性、量化性、遞歸性命題,以及彙集這些命題而形成的關於特定範疇經歷的模塊或直覺理論,這些範疇包括親緣關係、直覺科學、直覺心理、數字、語言和法律。第5章我們將探討其中的一些範疇。

清晰的類別和多個規則系統有什麼好處呢?在這個社會性世界中,當討價還價的雙方都指著一個邊界模糊類別,一個說某東西在裡面,另一個說在外面,這時清晰類別和多個規則系統就可以對此做出評判。人生階段儀式、法定年齡、證書、許可證以及其他法律文件劃出了各方心理上都能明確的清楚界線,這些界線令所有人都知道其他任何人所佔據的位置。類似地,全或無規則反對的是步步為營的戰術,在這種戰術下,人們盡量利用模糊的類別,為自身的利益一次又一次地發起邊界爭執。

規則和抽像類別也有助於處理自然界的事務。它們避開相似性,使我們能夠深入,探索出事物運行的隱含法則。因為它們在某種意義上是數字性的,它們使得表徵更為穩定和精確。如果你從一盤模擬磁帶翻錄一連串模擬複製品,那麼其質量會隨著被複製次數的增加而逐漸下降。但如果你製作一連串數字複製品,最後一個與第一個的質量會一樣好。與之類似,在推理鏈中清晰的符號表徵,將符號逐一不落地複製到連續的思維中,形成了邏輯學家們所稱的一種詭辯法。

所有的烏鴉都是鴉。

所有的鴉都是鳥。

所有的鳥都是動物。

所有的動物都需要氧氣。

無論經驗多麼貧乏,詭辯法都使思想者充滿信心地得出結論。例如,一個思想者得出結論認為烏鴉需要氧氣,即使沒有人會真這麼做來看看會發生什麼。即使他從來沒見證過任何一個剝奪動物氧氣的實驗,而只是聽到一位可信賴專家的陳述這個思想者仍會得出這個結論。但如果這個推導中的每一步都是模糊的或者概率性的,或者胡亂堆砌了前一步類別成員們的特徵,那麼稀泥就越和越亂了。上面這個陳述會像第N代的私販磁帶一樣充滿噪音、雜亂無章或是像糟糕的傳話遊戲中的最後一聲低語那樣難以識別。各個文化中的人們都在進行長鏈式的推理,無法直接觀察這些推理所基於的連接是否真實。哲學家們常常指出,科學就是因為這種能力才成為可能。

就像許多圍繞心智的問題一樣,對關聯論的爭論往往被當作是先天稟賦與後天學習之間的爭論。這幾乎不可能想清楚。當然,在關聯論者的建模中,學習扮演著極其重要的角色。建模者往往在被我前面提到的那些問題所難住,不得不重新考量時,就會利用隱含層網絡的能力,學習一組輸入和輸出,然後將它們概括運用到新的、類似的情況。經過對通用隱含層網絡的辛苦培訓,人們有時可以令它做到近似正確的事。但英雄式的灌輸式培訓自身並不能成為聯結漿糊的救世主。這不是因為網絡天生結構太少和外部環境輸入太多,而是因為原始聯結漿糊的動力不足,所以網絡的構建往往必須用最差的組合:太多的天生結構結合太多的外部環境輸入。

例如,欣頓修改了一個三層網絡來計算家庭關係。他本意是想用來展示網絡是如何工作的,但其他的關聯論者都把它當作是一個真實的心理學理論。輸入層有為名字而設的單位,也有為關係而設的單位,比如“科林”和“母親”。輸出層有為與之相關人的名字而設的單位,如“維多利亞”。既然單位和聯結都是網絡的天生結構,就只有聯結權重是習得的了,如果我們確實認為網絡回應腦中的一個天生模塊,只是為了對誰以一定的方式與一個有名字的人有關係這類問題分別作答的話。這不是一個對一般性親緣關係進行推理的系統,因為知識被塗抹到了問題層和答案層之間的聯結權重上,而不是被儲存在能夠以不同提取方式獲得的數據庫中。所以,一旦問題略微變動一下,比如問兩個人是什麼關係,或者問一個人家庭成員的姓名和關係時,知識就沒用了。在這個意義上,模型就有了太多的天生結構,成了為某個特定測驗量身定制的了。

在培訓了其模型在一個小規模自製家庭中的關係後,欣頓請大家注意,這個模型能概括歸納出新的幾對親屬關係。但仔細研究他的研究結果後,我們發現,這個網絡需要對可能的104對中的100對加以學習,才能夠概括歸納出剩餘的4對。而培訓過程中這100對的每一對都需要被注入網絡達1500次之多(培訓課程共計150000次)!很顯然,孩子們學習家庭親屬關係的方式肯定與此大相逕庭。這個數字對於關聯論者的網絡來說比較普通,因為它們並不用規則的方式來獲得解決方案,而是需要將絕大多數例子生敲硬塞進網絡,並只在例子之間進行插補。每種大體不同的例子都必須列入培訓的內容,否則網絡就會胡亂插補,就像統計學家們講述的獵鴨故事一樣:一人射得高了一米,第二個射得低了一米,第三個大聲喊:“我射中它了!”

為什麼要把聯結漿糊放到強光下這麼審視呢?當然不是因為我認為神經網絡建模不重要——恰恰相反!若沒有它,我對於心智如何運作的整個理論體系將像空中樓閣一樣搖搖欲墜。也不是因為我認為這種網絡建模只是將構建“小幽靈(後台程序)”和數據結構的工作從神經硬件工作中外包了出去。許多關聯主義者模型為心智運算的最簡單步驟所能取得的成就提供了意外的洞見。但我確實認為關聯主義論調過於氾濫了。因為網絡被宣傳為柔性的、平行的、類推的、生物性的以及連續的,所以它們得到了討喜的內涵和廣泛的擁躉。但神經網絡並不創造奇跡,它們不過是在執行一些邏輯和統計運算。選擇輸入表徵、網絡數量、每個網絡的聯線方式,以及數據路徑和連接這些路徑的控制結構,比起聯結漿糊組件的通用能量來說,神經網絡更多地解釋了怎樣令一個系統變得智慧。

但我的主要意圖不是為了證明某種模型不行,而是為了展示心智能夠做什麼。本章的目的是給您一個粗略的認識,我們的心智是由什麼做成的。思維與思考不再是“小幽靈(後台程序)”般的謎團,而是可以研究的物理過程,在解釋思維與思考時,不同理論的優點、缺點可以被檢驗和辯論。我覺得,這尤其說明了古老的關聯學說的缺陷,因為它們昭示了我們日常思考的精確性、微妙性、複雜性和開放性。人類思維的計算能力有著真實的後果。它被很好地用於我們對於愛、正義、創造性、文學、音樂、親緣關係、法律、科學以及其他一些活動的能力,這些我們在後面幾章將要繼續探討。但在這之前,我們還必須回到在本章開篇時提到的另一個問題。

意識的3種含義

意識是怎麼回事?什麼令我們確實感受到牙疼的痛苦或看到天空的藍色就認為它是藍色?心智計算理論即使有了完整的神經科學基礎,也給不出一個清楚的回答。符號藍色是被銘刻上的,目標狀態在變化,一些神經元被激活了……那又怎樣?意識不僅是一個問題,更是一個奇跡,一直在困擾著許多思想家們:

薩繆爾·約翰遜

物質與物質的差異只是在於形式、體積、密度、位移和位移的方向,但無論這些怎樣變化或組合,又怎能得到意識呢?是圓的還是方的、是固體還是液體、是大的還是小的,移動得快還是慢,是一個方向還是另一個,這些是物質存在的形式,都完全不同於思考的性質。

湯姆斯·赫胥黎

意識狀態是出自激活神經組織的結果,這是多麼令人驚歎啊,就像阿拉丁一摩擦他的燈,神靈就會出現一樣不可思議。

柯林·邁克基恩

不知為何,我們感覺大腦實體中的水被釀成了意識的美酒,但我們對這種轉化的本質一無所知。神經傳遞就好像是用錯誤的材料把意識帶到了這個世界。

意識為我們提供了一個又一個疑惑。一次神經活動怎麼能讓意識出現?意識有什麼好處?也就是說,對紅色的原始感受在我們神經電腦中連續相撞傳遞的系列事件中增加了什麼?將某些東西感知為紅色的任何效應——注意到它不同於各種綠色,大聲說出“那是紅色的”,追憶起聖誕老人和消防車,變得躁動不安——這些可以通過一個長波光的感知器所觸發的純粹信息處理而實現。意識是符號揮之不去的無用副效應嗎,就像計算機中閃爍的小燈或伴隨閃電的雷聲?如果意識是沒用的——沒有它的生物體可以與有它的生物體一樣應付這個世界——為什麼自然選擇會鍾情於這個有意識的生物呢?

意識成了每個人都想求解的難題。幾乎每個月都有一篇文章宣稱,意識最終得到了解釋,往往也伴隨著神學家和人文主義者們的冷嘲熱諷,他們會給科學劃出邊界,而科學家和哲學家也對之沒有善評,他們認為這個主題太過主觀或混亂不清,因而無法研究。

不幸的是,人們寫的有關意識的許多東西幾乎與意識本身一樣令人費解。斯蒂芬·傑·古爾德寫道:“在生命之樹上,人類只是一個很小的細枝……但我們這一枝已經發展出自寒武紀大爆發以來所有多細胞生命歷史中最傑出的新特質。我們發明了意識,以及意識所帶來的從哈姆雷特到廣島的後遺症。”古爾德認為,除人類外所有其他動物都不具有意識,其他一些科學家則認為,有一些動物也有意識,並不是所有的動物都沒有。許多人測試意識的方式是看一個動物能否認出鏡子中的影像是自己,而不是另一個動物。以這種標準來看,猴子、小黑猩猩、老黑猩猩、大象和人類的嬰兒都是無意識的。唯一具有意識的動物是大猩猩、猩猩、壯年期的黑猩猩以及按照斯金納和他的學生羅伯特·愛潑斯坦(Robert Epstein)所認為的適當訓練的鴿子。其他一些人則比古爾德還要嚴格:並不是所有的人都是有意識的。朱利安·詹寧斯宣稱,意識是一項晚近的發明。早期文明中的人們,包括古希臘的荷馬和舊約中的希伯來人,都是無意識的。丹尼特對此言論較為認同,他認為意識“在很大程度上是一個文化演變的產物,它是在幼年的訓練學習中賦予大腦的”;他認為意識是“一個複雜的謎米”。謎米是道金斯用來表示文化的蔓延性特點的術語,比如,朗朗上口的順口溜或最新的時尚熱潮。

關於意識這個主題的一些事情使得人們像《愛麗絲鏡中奇遇》(Through the Looking Glass)的白女王一樣,相信早餐前6個不可能實現的願望。大多數動物真的是無意識的嗎?夢遊者、殭屍、機器人,它們沒知覺嗎?一隻狗有感覺嗎,有感情嗎,有熱情嗎?如果你刺它們,它們會不會覺得痛?摩西真的嘗不出鹽味,看不到紅色或體會不到性的快感嗎?孩子們學習變得有意識是和他們學會帽簷朝後倒著戴棒球帽一樣的嗎?

寫關於意識的作者們並沒有瘋,所以他們在用這個詞的時候腦子裡一定有些不同的東西。對於意識概念最好的評述是伍迪·艾倫在他虛構的大學課程目錄中所寫的:

心理學概論:人類行為理論……心智與身體之間可以分割嗎,如果可以,擁有哪個更好?……將重點探討對於意識而不是無意識的一項研究,其中對於如何保持有意識具有許多有幫助的提示。

言語幽默用一個語意含混的單詞中的一個含義吊起讀者的胃口,然後用另一個含義作為包袱把讀者逗樂。神學家們也拿這個含混的單詞——意識來做文章,不是當作笑話,而是作為誘餌調包法:讀者被引導期待對這個單詞在一種意義上的一種理論,最難解釋的一種意義,但卻被給了另一個意義上的一種理論,在最容易解釋的一種意義上的。我不想糾纏於概念,但談到意識,我們別無選擇,只能從解開它的含義開始。

有時,“意識”被看作是“智力”的一個高雅代名詞。例如,古爾德就以這種方式使用它。但還有3種更加專門的含義,語言學家瑞·傑肯道夫和哲學家耐德·布洛克做了很好的區分。

意識的第一種含義是自我認識。在一個智能生命所能擁有的、有關各種人和物體的信息中,有一些信息是關於這個生命自身的。我不僅能感受到疼痛和看見紅色,我還可以在腦子裡自言自語:“嗨,我,史蒂芬·平克,就在這兒,我感受到疼痛,看見了紅色!”奇怪的是,這個單詞的這個深奧含義正是大多數學術討論所考慮的一個含義。意識通常被定義為“構建一個包含自我世界的內部模型”,“反思自身的理解模式”,以及其他一些過度自省,但這卻與通常人們所理解的意識(活著、醒著、曉得)毫無關係。

自我認識,包括使用鏡子的能力,並不比認知和記憶中的其他問題更加神秘。如果我有一個關於人的心智數據庫,它一定包括一個關於我自己的條目。如果我能學會舉起胳膊,伸著脖子看到我後背上的一塊平時看不到的區域,為什麼我不能學會舉起鏡子,在鏡子裡看我前額上的一塊平時看不到的地方呢?而且獲得關於自我的信息也很容易建立模型。任何初級程序員都能夠就此寫一小段兒軟件來測試、報告甚至修改它。製造一個能在鏡子中認出自己的機器人,並不比製造出一個能夠認出任何其他東西的機器人困難多少。對於自我認識的進化、孩童自我認識發展以及自我認識的好處(更有趣的是其壞處,我們將在第6章中看到),確切地說,是一些值得提出的問題。但自我認識是認知科學中的一個日常命題,不是水變成酒的怪論。由於要寫些關於自我認識的東西實在太容易了,作家們自然能夠信口誇耀他們的“意識理論”。

意識的第二種含義是信息獲取。我問:“一分錢買你的想法,賣嗎?”你回答我,關於白日夢的內容,當天的計劃,你的疼和癢,你面前的顏色、形狀和聲音。但你沒法告訴我,關於你胃分泌的酶,你當前心律和呼吸頻率,你腦中將視網膜的二維影像恢復為三維形狀的計算,你說話時單詞排列的句法規則,你能撿起一塊玻璃的肌肉收縮次序。這說明,神經系統中所有的信息處理歸為兩類。一類包括視覺產物和短期記憶的內容,獲取這類信息可以通過以言語報告、理性思維和深思熟慮的決策過程為基礎的系統。另一類包括自主(關鍵的)反應,視覺背後的內部計算,語言和運動,還有被壓抑的慾望或記憶(如果有的話),這些信息無法通過上述系統獲得。有時信息可以經過第一類再到第二類,或者相反。我們在初次學習如何使用變速桿的時候,每個動作都需要經過思考,但經過練習,這項技能就變成自動化的了。通過高度集中注意和機能反饋,我們能夠集中到一個隱含的感覺,如心跳。

這種意義上的意識當然也包括弗洛伊德對意識和無意識的區分。至於自我認識,沒有什麼不可思議的或者神秘的。的確,有機器間的明顯類比。我的電腦可以獲得關於打印機是否運轉正常的信息(在這個特定含義上,它“意識”到了),也能夠打印出一條提示出錯誤信息——打印機沒有響應。但它無法得到打印機為什麼不運轉的信息,從打印機連到電腦的電纜所攜帶的信號並沒有包括這個信息。而打印機內部的芯片卻得到了這個信息(從這個意義上,它意識到了);打印機不同部分中的傳感器將信息傳到芯片,如果墨粉少了,芯片可以亮黃燈,如果卡紙了,芯片亮紅燈。

最後,我們要談一談意識所有含義中最有趣的一個——感知力:主觀體驗,可感覺的知曉,原始感受,第一人稱現在式。“會是什麼樣的感覺?”“如果你問那你就永遠也不會知道。”伍迪·艾倫的玩笑正是利用了這個含義上的意識和弗洛伊德意義上的意識之間的差異,讓讀者通過心智中深思熟慮的語言運用部分會心地得到了這個差異的信息。這種感知力,才是使意識似乎真正像一個奇跡的含義。

本章的剩餘部分是關於後兩個意義上的意識的。首先,我將討論信息獲取,看看不同的心智部分能夠獲知哪種信息。從這個詞的這個含義上,我們真的就快要弄明白意識是如何在腦中運作的,在心智計算中它的作用,它被設計以符合的工程設計具體規格(以及使其變成這樣的進化壓力),還有這些規格是如何解釋意識的主要特徵的——感覺知曉、集中注意、情緒色彩和意願,圍繞這些問題,有很多頗有一些有趣的東西值得講述。最後,我們將談到感知力的問題。

信息獲取意義上的意識的四個特徵

有一天(很可能這一天很快到來),我們將會很好地理解腦中的哪些東西負責信息獲取意義上的意識。例如,弗朗西斯·克裡克(Francis Crick)和克裡斯托弗·科克(Christof Koch)已經開始列出我們應當尋找的直接評判標準。顯而易見,來自感覺和記憶的信息只引導清醒著的動物的行為,而不是被麻醉的動物的行為。因此,當動物清醒和處在無夢睡眠或是失去知覺的狀態時,它們腦部結構的活動是有差異的,而在這些腦部結構活動差異中,我們就能找到信息獲取意義的意識所需的一些神經基礎。大腦皮質的較低層次就很可能是承擔著這個職責的。此外,我們還知道,關於物體被感知的信息是散佈到大腦皮質的許多部分的。因此信息獲取要求有一個機制,可以將空間上分散的數據聚合在一起。克裡克和科克認為,神經元觸發的同時性或許是由從皮質到丘腦這個大腦中心站之間的環所導致的。他們還指出,自發的、計劃的行為需要額葉的活動。因此,信息獲取意義上的意識也許可以根據大腦不同部分到額葉之間運行的纖維束的解剖構造而得到確定。無論他們是否正確,他們已經證明問題能夠在實驗室內處理。

在我們對大腦計算的理解中,信息獲取意義上的意識同樣只是一個問題,而不是一個謎。回想一下我們識別叔叔的產出系統。它有一個公共的短期內存記憶:一個系統中所有“小幽靈(後台程序)”都能看到的工作空間或公告板。在系統一個分隔開的部分有另一個更大的信息儲存地,那是一個長期記憶內存,那裡的信息“小幽靈(後台程序)”讀不到,除非一些信息片段被複製到短期記憶內存中。許多認知心理學家指出,在這些模型中,短期記憶內存(公共公告板,整體工作空間)的作用就像意識一樣。當我們感知到了一段信息,心智的許多部分就能據此採取行動。我們不但看到了面前的一把尺子,還能夠描述它,接近它,推斷它能支撐一個窗口,或是數它的刻度。正如哲學家斯蒂芬·斯蒂奇(Stephen Stich)所指出的,有意識的信息在邏輯上是混雜的;它令許多信息處理行為者都能獲得它,而不是只鍾情於唯一一個。紐維爾和西蒙在理解人類解決問題方面取得了進展,他們的方法只是請人在思考解決難題時說出他的想法。他們用一個產出系統很好地模擬了心智活動,這個系統中公告板的內容一步一步對應了那個人報告的他下意識思考的內容。

信息獲取的設計規格,以及形成這種規格的自然選擇壓力,也變得越來越清晰了。一般性原則就是,任何信息處理器都必須只得到限量的信息,因為信息也有成本,就像它有收益一樣。

信息的第一個成本是空間:即容納信息的硬件。對電腦所有者來說,決定是否投資增加更多內存是很明顯的限制。當然,大腦不像計算機,有著海量的平行硬件供存儲使用。有的理論學者推測,大腦能夠預先儲存所有的可能情況,思維可以被簡化成一步式的模式識別。但組合爆炸式數學讓我們想起了MTV的老舊口號:只是太多還不夠。簡單的計算表明,人類可掌握的句子、句子含義、國際象棋、旋律、可見的物體等等的數量會超過宇宙中粒子的總數。例如,國際象棋中每個點可以有30~35步可能的下法,每種下法會有30~35步可能的應對方法,這樣一個回合就有約1000種可能的下法。通常一局國際象棋要持續40回合,這可能會產生10120種不同的棋局。在可見的宇宙中大約有1070個粒子。所以沒有人能通過記住所有的棋局,然後識別出每一步下法來下國際象棋。對於句子、故事和旋律也是如此。當然,一些組合是可以被儲存的,但很快要麼你耗盡了腦空間,要麼你開始添加模式得到一些無用的四不像的拼湊。信息處理器需要的不是儲存天文數字的輸入輸出或問題及其答案,而是需要規則或算法,一次處理一小組信息,只在需要的時候才計算出答案。

信息的第二個成本是時間。正如一個人不能在遠小於宇宙空間的大腦中儲存所有的國際象棋棋局一樣,一個人也不能在遠短於宇宙壽命(1018秒)的一生中玩盡所有的棋局。用幾百年解決一個問題實際上等於根本沒有解決問題。事實上,對一個智能行為者的要求還要更加嚴苛。生命是一連串的截止日期。感知和行為都在實時發生,比如獵殺一隻動物或在談話中堅持己見。既然計算本身要花費時間,信息處理就可能是問題的一部分,而不是解決方法的一部分。設想一下,一個徒步旅行者計劃在天黑前以最快的路線趕回宿營地,他卻花了20分鐘才找到一條只節省10分鐘的路線。

信息的第三個成本是資源。信息處理需要能量。對於任何曾用降低處理器速度和限制磁盤獲取信息等方式來延長筆記本電池使用時間的人來說,這一點顯而易見。思考也是昂貴的。對大腦活動的功能照影技術(PET和MRI)基於這樣的事實:腦組織的工作需要更多的血液並耗費更多的葡萄糖。

任何由物質組成的、實時工作的,並受限於熱動力學定律的智能行為者都必須限制對信息的獲取,只許獲取與當下問題有關的信息。這倒並不是說,行為者應當戴上眼罩或是成為失憶症患者。在某個時候,與某個目的無關的信息可能在另一個時候與另一個目的有關,因此信息必須加以排序。總是與某種計算無關的信息應當被永久封存,遠離這種計算。只要有關信息能被提前預測到就可以,有時有關、有時無關的信息應當在其有關時能夠被獲取。這種設計規格解釋了為什麼信息獲取意義上的意識存在於人類心智中,並使我們能夠理解其中的一些細節。

信息獲取意義上的意識有4個明顯的特徵。第一,我們能不同程度地感知到豐富的感覺:眼前世界的顏色和形狀,包圍我們聲音和味道,皮膚、骨骼和肌肉所承受的壓力和疼痛。第二,這些信息的一部分會進入到注意的探照燈範圍之內,在短期內存記憶中轉進轉出,以供我們深思熟慮。第三,感覺和思維伴隨著情緒上的好惡:愉快或不愉快,有趣或令人厭惡,讓人興奮還是使人鎮定。第四,一個執行者——“我”,似乎會做出選擇,啟動行動的按鈕。這每一個特徵都拋棄了神經系統中的一些信息,界定了信息獲取意義上的意識的路徑。每一個特徵都在思維和感知的適應組織中扮演了一個清晰的角色,幫助我們做出理性的決策和行動。

信息獲取意義上的第一個特徵是在感覺領域。傑肯鐸夫在回顧了各個模塊所用的心智表徵層級後,提出了這樣的問題:哪一層級對應現在時態知曉的這個廣闊領域?例如,視覺加工的過程是從視網膜的視桿細胞和視錐細胞開始,經過表示邊緣、深度和平面的中間層級,再到識別我們面前的物體。語言理解的過程是從原聲到音節,經過單詞和短語的表徵,再到對信息內容的理解。

傑肯鐸夫觀察到,信息獲取意義上的意識似乎作用於中間層級。人們感知不到感覺的最低層級,我們在生活中做不到對每一片蛋糕碎屑和每一口石筍濃汁都進行普魯斯特式的沉思冥想。實際上,我們看不到陽光下煤塊的亮,屋內雪球的暗,電視屏幕上“黑色”區域的灰綠,或是一個移動正方形投映在我們視網膜上的橡膠狀平行四邊形。我們“看見”的是一個經過高度處理過的產物:物體的表面,它們本來的顏色和質地,它們的深度、斜度和偏度。在到達我們耳朵的聲波中,音節和單詞被扭曲和雜糅在一起,但我們聽到的不是那條無縫的聲音緞帶,而是“聽到”一連串界定清晰的單詞。我們的直接感知也沒有專門涉及最高層級的表徵。最高的層級——世界的內容或是信息的要點——一般會在一個經歷後在長期記憶內存中待很長的時間,但一旦經歷被打開,我們就會感知到視覺和聲音。在我們看到一張臉時,我們不只是抽像地想到“臉”,我們還會在記憶中搜索它的陰影與輪廓。

對中間層級的感知的優勢不難發現。隨著視覺條件的變化,我們仍保持對形狀和亮度恆常的感知,能夠跟蹤到物體內在的特質:在我們轉動煤塊或是增加光亮度時,我們感知的煤塊本身形狀未變,也仍是黑色的,對它的體驗也與以前一樣。感知的低層級不需要,高層級還不夠。這些恆常性背後的原始數據和計算步驟都被封存於遠離我們的感知覺中,無疑是因為它們運用的是光學的永恆定律,既無須從其他部分的認知中獲取意見,也不會給其他認知提供任何洞見。計算的產物遠在物體被識別確定之前就被廣為運用了,因為一個簡潔的背景環境還不足以讓我們環遊世界。行為是一場短兵相接的遊戲,謀劃下一個步驟的決策過程必需物體表面的幾何和構成屬性。與之類似,我們在理解一個句子時,追溯聲波的嘶嘶嗡嗡聲不會有任何幫助;它們必須被解碼為音節,才能在心智字典中找到有意義的東西與之匹配。語音解碼器運用了一種終身有效的特殊鑰匙,並被允許自行其是,不受來自心智其餘部分中好事者的打擾。但正如視覺一樣,心智的其他部分也不會滿足於僅有的最後產物——在此例中,即講話者的要點。對單詞和音調的選擇也攜帶著信息,使我們能夠聽出弦外之音。

信息獲取意義上的第二個特徵是注意力聚光燈。它的作用是,完美地說明了無意識的平行處理只能走那麼遠(其中許多輸入被同時處理,且每個都是用自己的迷你處理器)。一個早期階段的平行處理盡其所能傳遞了一個表徵,而在這個表徵中,一個更擁堵和緩慢的處理器必須選擇其所需的信息。心理學家安妮·特雷斯曼想出幾個例子,現在成為對無意識處理和有意識處理在哪裡交接的經典說明。人們看到展示的色彩形狀,像一些X和O,並被要求如果看到某個目標就按某個按鈕。如果搜尋目標是一個O,就會在一大堆X中顯示一個O,這人會立刻做出反應。無論有多少個X,人們說那個O就是自己冒了出來。(冒出來,正如這種效應現在的稱謂,是表示無意識平行處理的一個很好的符號)與之類似,一大堆紅色的O中會自動冒出一個綠色的O。但如果實驗者請這個人找到一個綠色的O,而這個字母位於一大堆混雜的綠色的X和紅色的O之中,這個人就必須下意識地一個字母一個字母去搜尋,看看它是否符合既是綠的又是O的標準。這項任務就像兒童漫畫《威利在哪裡?》中描繪的一樣:穿著紅白條紋衫的英雄隱藏在一大群穿著紅白條紋衣服的人當中。

到底發生了什麼?設想視域中散佈著好幾千個小處理器,每個處理器都檢查一種顏色或一個簡單形狀,如一段曲線、一個角度或一條線,當它們出現在這個處理器位置的時候,它就會被檢測出來。一組處理器的輸出看上去像這樣:紅紅紅紅綠紅紅紅,等等。另一組的輸出像這樣:直直直彎直直直,等等。添加在這些處理器上的是一層落單者出局的監測器。每一個都橫跨一組線或顏色的監測器,並在視域上將那些在顏色或輪廓上不同於周邊的點做上“標記”。被紅色圍繞的綠色需要一個特殊小旗。從眾多紅色中看到綠色只需要用小旗標記那一點,這是一項即使是最簡單的“小幽靈(後台程序)”也能做到的任務。一個X中的O也可以用同樣的方式來檢測到。但數千個守望在這片視域內的處理器卻太笨了,算不出這個特徵的邏輯乘積:一小片既綠且彎的,或是既紅且直的。這種邏輯乘積只有通過一種程序設計的邏輯機器才能檢測到,這種機器通過一扇狹窄可移動的窗戶來看一部分視域,並將其答案傳遞到其餘的認知稜塊。

為什麼視覺計算被分為一個無意識的平行階段和一個有意識的序列階段?因為邏輯乘法是組合的。不可能將邏輯乘積檢測器散佈到視域的每個位置,因為有太多種邏輯乘積了。有100萬個視覺位置,那麼所需的處理器數目就是100萬再乘上邏輯上可能的乘積:我們能區分的顏色數目乘上輪廓數目乘上深度數目乘上移動方向數目再乘上速度數目,這是一個天文數字。平行的、無意識的計算在它給每個位置做了顏色、輪廓、深度和位移的標籤之後,就停止工作了;接下來其組合就需要一次一個位置地進行有意識的計算。

這個理論做了一個令人驚訝的預測。如果有意識的處理器集中於一個位置,其他位置的特徵就應當脫開粘連,自由漂浮。例如,一個沒有專門留神一片區域的人將不會知道它是否包含著一個紅X和一個綠O,或是一個綠X和一個紅O——顏色和形狀應當漂浮在分開的平面,直到有意識的處理器在一個特定的位置將它們聚合在一起。特裡斯曼發現,情況就是這樣。當人們被幾種顏色的字母分神時,他們能夠報告字母也能夠報告顏色,但他們將顏色和字母結合在一起報告時就出錯了。這些錯覺組合是對無意識視覺計算的有力證明,在日常生活中這也並不罕見。當人們心不在焉地或用眼睛餘光看單詞時,這些字母有時會自己安排佈置。一位心理學家說,當他走過一台咖啡機時,心裡很奇怪為什麼它宣稱售賣“World's Worst Coffee”(世界最差咖啡),於是他開始研究這種現象。當然那個標誌實際上寫的是“World's Best Coffee”(世界最佳咖啡)。一次我駕車經過一個戶外廣告牌,看到上面竟然在給一個“brothel”(妓院)做廣告,當然定睛再一看實際上是“Brothers' Hotel”(兄弟賓館)。當信手翻雜誌時,我有一次看到一個標題是關於“anti-semitic cameras”(反猶太人照相機),它們實際上是“semi-antique”(半古董)。

有一些瓶頸既從人的內部也從外部阻礙了信息的流動。當我們試著取回一個記憶時,條目會一次一個地滴入到感知中,如果信息有些陳舊久遠或是不同尋常,還往往會伴隨著令人苦惱的延遲。自從柏拉圖引用了軟蠟的比喻後,心理學家們推測,神經介質一定是天然就抗拒保留信息,除非信息被關起來,否則它會隨著時間逐漸消退。但大腦可以記錄持久的記憶,比如爆炸性新聞的內容以及人們聽到這條新聞時的一些時間和地點細節。因此,神經介質本身無須被指摘。

心理學家約翰·安德森反向設計了人類記憶的取回模式,顯示出記憶的限制並不是一個軟弱儲存介質的副產品。正如程序員們喜歡說的:“它不是一個瑕疵,而是一個特點。”在一個優化設計的信息取回系統中,一個條目應當只在它的作用超過取回它的成本時才被恢復。任何使用過計算機化圖書館提取系統的人都會看著蜂擁而來、溢滿屏幕的標題很快懊悔起來。儘管我們人類斷言自己提取檢索的能力有限,但一個人類專家從包含內容中確定一條信息的表現遠超過任何計算機。當需要尋找關於一個不熟悉領域的主題的文章時,我不用圖書館的計算機,我會給在那個領域工作的朋友發封電子郵件。

一個信息提取系統怎麼才算被優化設計了?它應當在被要求時提供最有可能有用的信息。但那怎麼就能提前知道呢?這些概率可以根據關於哪種信息最可能需要的一般法則來做出預測。如果這種法則存在,我們應當能夠在通用信息系統中而不只是人類記憶中找到它們。例如,這種法則應當在從圖書館借的統計書上或者在計算機提取的文件中能看到。信息科學家們已經發現了一些這樣的法則。過去已被需要過許多次的一條信息比過去只被需要很少次的信息,更有可能在當前被需要。一條最近被需要的信息比一段時間前被需要的信息,更有可能在當前被需要。因此一個優化的信息提取系統應當偏向於提取那些經常碰到和最近碰到的條目。安德森指出,人類記憶的提取正是這麼做的:我們對通常、最近事件的記憶比對罕見、過去久遠事件的記憶要更好。他還發現了記憶研究中4條其他的經典現象,都獨立地符合計算機信息提取系統優化設計的標準。

信息獲取意義上的意識的第三個顯著特徵是對經歷的情感著色。我們不但登記事件,還把事件登記作愉快的還是痛苦的。這使得我們在當前和以後採取行動來經歷更多的前者和更少的後者。這些一點兒都不神秘。從計算上講,表徵觸發了目標狀態,反過來觸發了信息搜集、問題解決和行為選擇的“小幽靈(後台程序)”來計算如何獲得、躲避或修改有關的情勢。從進化上講,對於為什麼尋覓我們所尋覓的目標,很少有什麼神秘之處——例如,人們為什麼更喜歡與一個有吸引力的伴侶做愛,而不是拿著條濕魚在肚皮上拍打。成為慾望目標的東西,是那種一般來說會提高我們在進化的環境中生存和繁衍概率的東西:水、食物、安全、性、地位、對環境的掌控以及孩子、朋友和親屬的幸福。

信息獲取意義上的意識的第四個特徵是將控制彙集為一個執行過程:我們作為自我、意願、“我”所經歷體驗的一些事情。自我的概念一直遭到非議。據人工智能先驅馬文·明斯基說,心智是一個行為者的社會,它是一個半成草圖的大集合。丹尼爾·丹尼特補充道,“尋找大腦裡白宮橢圓辦公室的總統是一個錯誤”。

心智社會是一個絕妙的隱喻,我在解釋情感時將充滿熱情地使用它。但如果它取締了大腦中負責一次為一個行為者提供導引或空間的任何系統,那麼對這個理論的使用可能就走得太遠了。可以用一套主要決策規則將大腦的行為者很好地分層次組織成為嵌套式子程序,而一個計算“小幽靈(後台程序)”、行為者或好的小人則端坐於命令鏈條的頂端。它不是機器中的一個神靈,只不過是另一組如果-那麼規則或是一個將控制推給下一層時嗓門最大、速度最快或最強壯的行為者的神經網絡而已。

我們甚至已經有了關於容納決策電路的大腦結構的線索。神經科學家安托尼奧·達馬西奧(Antonio Damasio)指出,前扣帶溝的損傷會使患者處於一種似乎很警覺但卻令人奇怪的無反應狀態,這個大腦區域從許多更高知覺區域獲得輸入並連接到更高層的運動系統。這個報告讓弗朗西斯·克裡克宣佈,意願的位置已經被發現了,當然,他只是半開玩笑地這樣表示。幾十年來,神經科學家已經知道意願的履行——形成和執行計劃——是額葉的一項工作。一個令人難過但是很典型的例子是,一個15歲的男孩,他的父親打電話來向我詢問信息,這個男孩曾在一次車禍中額葉受損。這個男孩會在沖澡時在浴室待幾個小時,無法決定什麼時候出來。他也離不開家,因為他總是折返回房間去確認他是否已經關了燈。

為什麼一個心智行為體的社會需要一個頂端的執行官呢?原因就像那句古老的意第緒語格言一樣清楚,“你只有一個屁股,不能同時在兩個婚禮上跳舞”。無論我們心智中有多少個行為體,我們每個人只有一個身體。對每個主要部分的保護職責只能被授予一個管理者,由它從彼此競爭的行為體中選擇一個方案。眼睛只能一次關注一個目標;它們不能固定在兩個感興趣目標的中間空白地帶,或者在二者的拔河中兩邊搖擺。四肢的設計是為了使身體沿著一條路線運動,從而達到一個心智行為體的目的。而替代方案,一個真正的平等主義的心智社會,就像那個精彩的搞笑電影《我的全部》(All of me)中描繪的那樣:莉莉·湯姆林扮演一個得疑病症的富家女繼承人,她僱用了一位印度教大師,將她的靈魂轉移到另一位不想要自己靈魂的女人身上。在轉移過程中,一個盛著她靈魂的夜壺掉出窗外,砸到了一個路人的腦袋上,路人由斯蒂夫·馬丁(Steve Martin)飾演。湯姆林的魂靈盤踞在馬丁的右半個身體上,而馬丁還能對左半個身體保持控制。他走起路來歪歪扭扭,他的左半邊剛向一個方向昂然邁出一步,他的右半邊又接著向另一個方向輕移一個蓮步,同時還蹺著蘭花指。

信息獲取意義上的意識就要被揭開面紗了,那麼感知力意義上的意識呢?感知力和信息獲取也許是一枚硬幣的兩面。我們的主觀體驗對我們的推理、談話和行動也是有利的東西。我們並不只是感受到牙疼,我們還抱怨牙疼並衝到牙醫那裡尋求治療。

奈德·布洛克試圖澄清信息獲取和感知力之間的區別,他通過設想那些信息獲取會發生而沒有感知力的場景(或是相反的情況)來表述其中的差別。一個有信息獲取而無感知力的例子,可能會出現在一種被稱為盲視的奇怪症狀中。當一個人由於他的視覺皮層受損而有一大片盲點區域時,他會斷然否認他看到那裡有一個東西,但如果強迫他猜測物體在哪兒時,他的表現要比純靠瞎蒙的好得多。一個解釋是,盲視者可以獲取目標物體的信息,但感覺不到它們。無論這是否正確,它說明,要區分信息獲取與感知力的差異還是可能的。有感知力而無信息獲取的情況可能出現在當你全神貫注於談話中時,突然意識到窗外有一個氣錘的聲音一直在響,你能聽到它但卻有一段時間沒有注意到它。在注意到噪音之前,你感覺得到它,但卻沒有獲取它的信息。不過布洛克承認這些例子有些牽強,他懷疑,現實中信息獲取和感知力一直是在一起的。

因此,我們也許並不需要一個分開的理論來解釋大腦中的感知力發生在哪裡,它怎樣符合心智計算或是它為什麼進化。它似乎是某種信息獲取的額外特質。我們確實需要的是這樣一種理論,它能解釋一個關於感知力的主觀特質是怎樣從單純的信息獲取中孕育出來的。那麼,為了使這個講述比較完整,我必須提供一個理論能夠處理下面這樣的問題:

● 如果我們能像一個強大的計算機程序一樣複製人腦中的信息處理模式,那麼運行這種程序的計算機是有意識的嗎?

● 如果我們用這個程序來訓練很多人,比如說像中國那麼多的人口,讓他們記住這些數據並依此行動,那會怎麼樣?那將會有一個巨大的意識盤旋於中國上空,而與十幾億人的個體意識分隔開來嗎?如果他們的大腦正處在令人苦惱的疼痛狀態,會有一些實體在真正承受痛苦,即使每個人都在歡欣鼓舞和無憂無慮嗎?

● 設想你腦後部的視覺接收區域接受手術,與其餘大腦區域分割開來,但它仍在你的頭蓋骨中保持鮮活狀態,接收來自眼睛的輸入信息。用任何行為標準來衡量,你都是盲人。在你的腦後部是有一個靜默無聲但完全清醒的視覺意識被封存在那裡嗎?要是把它取出來,活著放到一個盤子裡會怎樣呢?

● 你對紅色的體驗和我對綠色的體驗是一樣的嗎?當然,像我一樣,你可能給草冠以“綠色”的標籤,給西紅柿冠以“紅色”的標籤,但也許實際上你看到草時感覺的顏色,就是我如果處在你的位置將會描述的顏色——紅色。

● 會有殭屍嗎?也就是說,會有一個機器人被裝扮成行動像你我一樣的具有智慧和情感的人,但在它腦中卻“沒有一個主人”實際上在感受或看到任何東西嗎?我怎麼知道,你不是一個殭屍呢?

● 如果有人能把我腦中的狀態下載並複製到另一群模塊集合中,那它就具有了我的意識嗎?如果有人毀壞了原件,而副本仍在過著我的生活,思考著我的想法,感覺著我的感覺,我算是被謀殺了嗎?每次柯克船長進入光波傳送室,他都會死掉而代之以一個孿生兄弟嗎?[8]

● 做一隻蝙蝠是什麼感受?甲殼蟲能享受性愛的愉悅嗎?當一個釣魚人把一個蟲子釘在魚鉤上時,它會無聲地尖叫嗎?

● 外科醫生用一個微芯片替換了你的一個神經元,複製了它的輸入-輸出功能。你的感覺和行為都與以前完全一樣。然後他們又替換了第二個,第三個,直到你的大腦逐漸變成了硅質的。因為每個芯片都與神經元做的工作完全一樣,你的行為和記憶一點兒也沒有變化。你能注意到這個差別嗎?這在感覺上是像瀕臨死亡嗎?有某個其他有意識的實體移居到你的腦中了嗎?

我對這些問題完全束手無策!我有一些帶有偏頗的解答,但根本不知道怎樣才能找到一個能自圓其說的說法,而且沒有人能知道。心智計算理論提供不了任何幫助,神經科學的任何新發現也不行,一旦你用信息獲取和自我認識掃清了對感知力的普遍困惑,剩下的就無能為力了。

一本稱為《心智探奇》的書怎麼能逃避解釋感知力從何而來的責任呢?我想我可以引用邏輯實證主義的教旨,它堅持如果一個陳述不能被驗證,那它實際上就是沒有意義的。無法估量的事情對我而言,就是在質詢那些典型的不可驗證的事物。許多思想者,如丹尼特,認為憂慮那些情感只是在標榜一個人的迷惑:感知力體會(或者,如哲學家們所稱的,感受性)是一種認知幻覺。一旦我們將之與信息獲取意義上的意識在計算上和神經學上的相關物分離出來,就沒有什麼還需要解釋的了。在所有的感知力表現都已經得到說明後,仍堅持說感知力還沒有被解釋只因為計算中沒有任何感知力,這種堅持是不理性的。這就像即使所有的濕的表現都已經說明清楚,仍堅持說濕的還沒有得到解釋只是因為移動的分子沒有濕一樣。

大多數人覺得這個論證不大令人滿意,但很難找出它錯在哪裡。哲學家喬傑斯·瑞(Georges Rey)曾跟我說,他沒有感知力體驗。他在15歲時出了一次自行車事故之後就喪失了這種體驗。他堅持說,從那以後他就是一個殭屍了。我估計他是開玩笑,但我無從知曉,因為他就是那樣告訴我的。

對感知力存在質疑的人確實言之有理。至少現在,我們對於產生感知力的特別額外成分並沒有科學的解釋。隨著科學的發展,它或許也不存在。這不只是說感知力是根本無法檢驗的;而且檢驗它不會對任何事情產生任何影響。我們對感知力的不瞭解一點兒都不妨礙我們理解心智如何工作。一般來講,一個科學問題的各部分拼在一起就像一個縱橫字謎遊戲。要解構人類進化,我們需要人類學來找到骨頭,考古學來理解工具,分子生物學來確定人類始祖與黑猩猩的分開時間,以及古植物學來從化石粉末中重新構建當時的環境。當這個謎的任何一部分還空著時,比如缺少黑猩猩的化石或是不確定當時氣候是乾燥的還是濕潤的,缺口就仍然很大,每個人都亟待填平缺口。但在心智的研究中,感知力漂浮在它自己的平面,遠高於心理學和神經科學的因果聯繫鏈。如果我們可以追溯所有神經計算理論的發展步驟,從直覺到推理與情緒再到行為,由於缺少一個感知力理論,而欠缺的唯一一件事就是對感知力本身的理解。

我們沒有對感知力的科學解釋並不代表感知力根本就不存在。我對感知力的確信就像我對任何事的確信一樣,而且我打賭你也有同樣的感覺。雖然我承認,我對感知力的好奇心可能永遠也得不到滿足,但我拒絕相信,在我認為自己是有感覺的時候我是迷惑的!(丹尼特對未解釋的濕的類推是不明確的:濕本身就是一種主觀感覺,所以觀察者的不滿意正是感知力的問題。)我們不能在會話交流中摒棄感知力或是把它簡化到信息處理中去,因為道德推理有賴於它。感知力的概念作為基礎令我們確信:酷刑是錯誤的,肢解一個機器人是毀壞財物,而肢解一個人是謀殺。它解釋了為什麼一個被愛的人的死去,不僅令我們對自己的失去感到悲傷,而且帶給我們無可言狀的痛苦,因為我們知道這個人的思想和快樂已經永遠地消逝了。

如果你能耐著性子讀到本書的最後,你將會知道我對於“感知力之謎”的感覺。但謎終究是謎,它不是一個為科學準備的主題,但卻是為了倫理學,為了午夜宿舍“臥談會”,當然也為了另外一片領域。

在漂浮於太空中的一顆細微沙粒之上,有著一個人的生命殘片。銹跡斑斑的是他曾居住過的地方和使用過的機器。由於無人使用,它們將會隨著風沙和歲月的侵蝕逐漸分解;考利先生所有的機器——包括那個曾經在他的影像中製作的,那個曾經因愛而鮮活,但現在卻孑然躺在那裡的……就在暮光之界。