01

我醒來的時候,昨晚的不快已經無影無蹤,我甚至我懷疑那一幕是否真的發生過。我想我是太累了。

院子裡很安靜,帳篷裡的人還在沉睡。涮火鍋的桌子沒來得及收拾,盤杯狼藉。在清晨看到這景象總會讓我心生厭煩。

老闆一家早就起床了,在院子裡生起了爐子蒸饅頭。老闆掀開鍋蓋,朝我招手,說:「一會兒你帶上幾個,路上吃。」

嚮導還沒有來。老闆說他會過來吃早飯。我來到院外東義唯一的街上,土路兩旁是些低矮的瓦房。我能看見房子後面的山坡,空隙間種上了玉米。我看不見東義河,但能聽到河水聲。我想起了大渡河,它使兩岸滿目瘡痍。一想起大渡河,我就有點洩氣,返身回了院子。

我喝粥的時候,聽到了鈴鐺聲,在清晨分外悅耳。我的嚮導到了,像一支馬幫那樣。

在阿姆嘎身上,我再次體會到了藏族對騾馬的手足情誼。他那瘦弱的肩膀上扛著出遠門的所有行李,還背著馬鞍。騾子很悠閒,東張西望,打著響鼻。

阿姆嘎似乎也忘了昨晚的齟齬,從我的盤子裡抓起一個饅頭往嘴裡塞,笑嘻嘻一屁股坐在我對面,動作快得我都沒看清他嚥下了幾個饅頭。但他給騾子上鞍子的時候動作很溫柔,特別小心,生怕弄疼了他的寶貝。他先在騾背上搭上一條毛毯,再撂馬鞍,最後把我倆的行李綁在鞍子兩側。弄完後,他抬起頭看我,我說咱們出發吧。

此時,雲開霧散,我看到層層疊疊的青山把我包圍。我不是第一次看到這麼多山,卻是第一次要靠自己的雙腿走出這麼多山。嚮導決定著我的命運。我對他心無芥蒂,卻始終缺乏足夠的信任。兩人貌合神離,卻結伴而行。這讓我覺得自己是在冒險,因為這顯然是一個缺乏合作精神的團隊。似乎,一開始就注定了這不是一次完美的旅行。

我再看看自己,一身裝束好像是在城裡閒逛。寬鬆的短褲和圓領汗衫,外加一雙耐克全能訓練鞋,都不是起碼的專業裝備。如果我這樣打扮去參加戶外俱樂部的活動,人家一准不帶我玩。

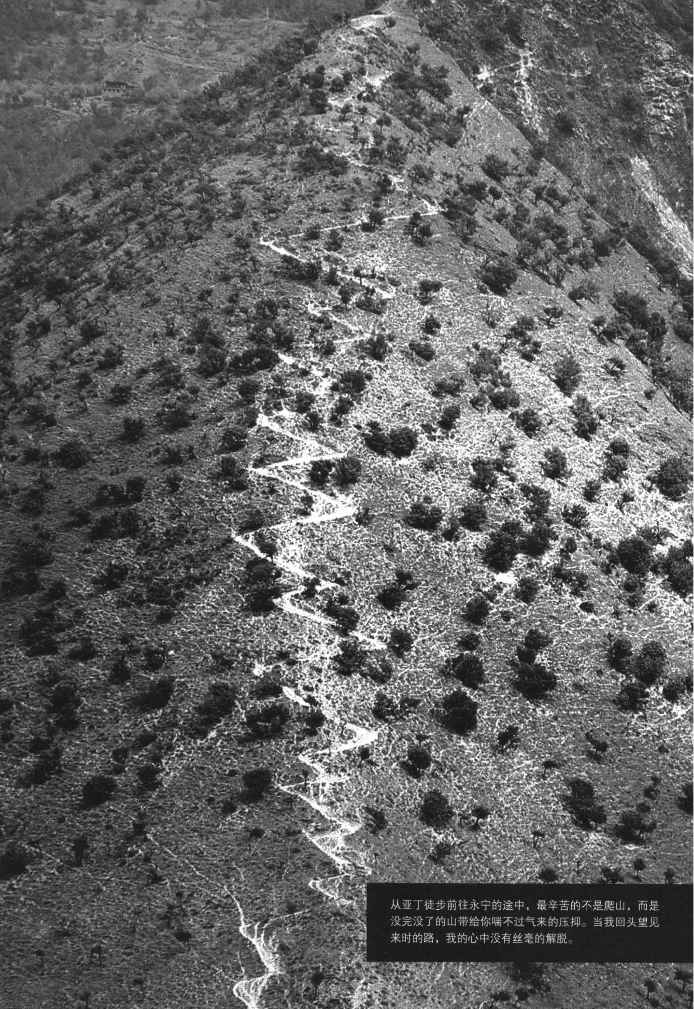

據說政府曾經打算在東義和永寧之間修一條簡易公路,還派了工程師勘探測量。不知道公路為何始終沒有建成,估計是受困於自然條件,在經濟上也得不償失。我在地圖上用尺量過,兩地的直線距離超過100公里。這樣的測算對徒步旅行不具備任何實際意義,反而會起誤導作用。山路不僅彎曲,而且升降。俗稱看山跑死馬。

阿姆嘎停下腳步回身看我。我一直走在他的身後,因為拍照耽誤工夫。我小跑了兩步趕上去。嚮導抬起胳膊,指了指山坡上的房子,告訴我是他的家。房子修得很漂亮,石頭碼得整齊堅固,看上去像堡壘。傳統中也凸現工業文明,我指著安裝在室外的衛星天線問阿姆嘎能收幾個台。

「能看中央台。」阿姆嘎除了在狹小的河谷裡種點莊稼以外,出門不多,打發時間就靠看電視和打麻將。

「你的漢語是從電視裡學的吧?」

「對啊,我小時候沒上過學。」

我突然想起阿姆嘎感冒發燒的兒子,就讓阿姆嘎把我的背囊從騾子身上解下來。我帶了白加黑。我把一整盒都給了他,學著廣告裡的口氣說「記住了,白天吃白片,晚上吃黑片。」我覺得白加黑真正做到了以人為本。在這樣一個偏遠的地方,認識漢字的村民鳳毛麟角。但聽到如此形象的廣告語過後誰還會吃錯藥呢!我沒忘叮囑他小孩只吃半粒。

阿姆嘎顯然沒想到昨晚跟他錙銖必較的人現在卻慷慨解囊,有點不知所措。我敦促他趕緊把藥送回家,他這才恍然大悟地拔腿往山上跑。

02

算了,我不打算用文字再現行走的艱辛。我折磨了我的雙腿,不想再為難我的雙手。體力的付出,是為了看到不尋常的風景。絮絮叨叨不會為我贏得同情,反而招人厭煩。如果我逮誰就大倒苦水,那只能說明我腦子進水了。

還是說說有意思的事情吧。

我們達到色苦村之前,要跨過東義河上的一座木橋。當我在東義河右岸的高坡上望見這座木橋的時候,就像見到傳說中的珍寶一樣興奮。我只在書裡讀到過這樣的橋,卻從來沒有親眼目睹。

這樣的木橋有個特別形象的名字,叫伸臂橋,也叫懸臂橋。

藏族世居於高原,過著原始的遊牧生活。那裡江河密佈,為了遷移方便,他們很早就學會了架設橋樑。當年松贊干布遷都拉薩,在途中修建過帶有橋墩的木橋。

最早的伸臂橋據說出現在公元7世紀。因為伸臂橋與寺廟樑柱的斗拱結構幾乎完全一致,人們普遍認為先有寺廟後有橋。我承認自己多少輕視過藏族人民的智慧。他們不僅會唸經,也基本掌握高中物理知識,不費一銅一鐵,就地取材,運用力量傳遞的原理造出了結構獨特的伸臂橋。

確定造橋地點後,工匠們先在兩岸各建一個橋墩。橋墩是用整根原木,橫豎交替架設,中間用石塊填實。當橋墩砌到一定高度時,就在橋墩中安置原木作為橋身,逐層向河中伸展。每層間橫向安置原木,這些原木的兩端鑿有穿孔,用木榫固定,使伸臂變得牢靠,同時在橋墩的所有空隙中繼續填充石塊。最後河兩岸的伸臂上搭上木板,人畜就可以通行了。這樣的木板往往是活動的,沒有被固定在伸臂的原木上,無非是為了防備土匪的騷擾。白天有村民把守橋頭,夜裡抽掉木板就可以安枕無憂了。

19世紀,英國工程師戴維斯在西藏見到伸臂橋,如獲至寶。回國後,他在愛丁堡附近的河面上,也修建了一座伸臂橋。洋鬼子在上面跑火車。

伸臂橋肯定算活著的古董了,因為我沒有再遇見第二座。這些橋建於明清年間,現存的多半位於窮山惡水中間,交通不便,外人罕至,所以也沒有確切的統計。西藏的寺廟不停地拆拆建建,而伸臂橋沒有政治和宗教背景,因為實用而保留了下來。這些無言的木橋才真正見證過藏地的風雲變遷,世事滄桑。

我對橋的好感源遠流長。我的童年時代在蘇州度過。蘇州有很多歲月久遠的橋,但同樣被歲月湮沒。我喜歡橋,它使人的交流變得像走在坦途上一樣容易。

我對伸臂橋的瞭解全部來自於閱讀。在這一點上,阿姆嘎並不比我知道得更多。我炫耀般講述著橋的傳說,多少令阿姆嘎覺得如果我手裡牽頭騾子的話,肯定比誰都勝任嚮導這項工作。

我們沒在橋頭過多停留。阿姆嘎告訴我他在色苦村有個朋友,我們去她家喝茶。

最先發現村裡來了新人的是那些無所事事的狗。它們呼朋喚友,在村頭把我團團包圍,裡三層,外三層,水洩不通。我對它們的數量表示驚訝,我試圖清點一下,但在數到三十的時候,因為隊形散亂而無法繼續下去,只得作罷。但這樣的場面有驚無險。在藏地旅行,需要警惕提防的是那些被拴住的狗。拴住不是擔心走失,而是它們時刻表現出來的攻擊性令人心驚膽戰。在村裡大搖大擺、自由活動的狗,脾氣都溫順得像小媳婦。它們圍觀我,是因為好奇。我往前走,它們就像水紋一樣地散開了。

但我還是遇到了惡犬。在獨木梯下,我就聽到二樓傳來凶狠的犬吠聲。這一次,阿姆嘎和我都沒敢貿然靠近。這是一隻毛髮黑得發亮的小藏獒,個頭只到我的膝蓋,長著一對鋒利的牙齒。它被拴在了門口。女主人出來把狗擋在身後,我們才安然進屋。

03

色苦村屬於俄牙納西鄉。有人說這是以訛傳訛,理由是據說當年元兵南下時到過東義河谷,有士兵留了下來,才有了色苦村,所以有村民自稱是蒙古人的後裔。

藏地有很多傳說真假難辨,不全可靠。

在公元1239年,蒙古軍隊從甘肅和青海出發,前往西藏,輕而易舉打到拉薩附近的熱振寺,殺人無數。在武力威脅下,薩迦班智達貢噶堅贊被迫挺身而出,遠赴涼州與成吉思汗的皇子闊端談判。涼州就是甘肅的武威。談判的結果是西藏歸順蒙古,西藏僧俗由薩迦派管理。蒙古軍隊再也沒有對西藏進行大規模的軍事討伐,西藏維持了原狀。

從蒙藏關係的歷史來看,我相信擅長馬背作戰的元兵根本沒有到過東義河谷。就算是有小股部隊迷路誤入,他們又不是叛軍,沒有理由選擇山棲谷隱。

政府把色苦村劃入納西族,是因為東義河谷自古以來就和雲南麗江關係密切。麗江的木土司在明朝時期非常強大,佔領並管轄巴塘、理塘、稻城、德欽和中甸等地方。由此看來,土司的軍隊和當地的村民結合,形成了現在的俄牙納西鄉。

阿姆嘎告訴我他的朋友是納西族,這至少表明了當地人對自己的身份認同。其實,在這樣一條狹窄的河谷裡,居住著藏族、漢族、白族和納西族,但大家不約而同地移性從俗,隨了納西族。

「那你們之間說什麼話呢?」

其實這個問題很業餘。很多世居藏地的納西族不僅生活方式藏化,而且普遍使用藏語,納西語反而被遺忘了。只有外人獵奇才費勁打聽這些問題。在阿姆嘎和他的朋友眼裡,村子之間的距離雖然不近,但他們都是鄉親,誰也不在乎種族或者歸屬。

我很快就發現我的嚮導跟這位納西女子關係不同尋常,兩人幾乎沒有寒暄,好像彼此心照不宣。阿姆嘎一進門說的那兩句話多半是在介紹他的主顧。女人一言不發,甚至沒有認真地瞧過我。我說她沒瞧我,是因為我一直在瞧她。屋裡很暗,她戴了一頂軍帽,雙眼始終處在陰影當中,也許她已經仔細打量過我很多遍也說不定。反正我在明處,她在暗處,我有點吃虧。她開始為我們打酥油茶。

我和阿姆嘎坐在地板上,我很想就勢後仰躺下,可在猶抱琵琶半遮面的美人跟前,我多累都得裝矜持。

進門以後,我的嚮導幾乎就沒和我說過話。他跟女人說話,女人則是閉月羞花,頷首不語。我捅了捅阿姆嘎,小聲問道:「她是不是你的安達?」

安達在當地是走婚的意思。阿姆嘎肯定沒想到我能提出如此石破天驚的問題,有點不知所措。他看著我,沒有出聲。

「是你上她這來,還是她上你那?你們離得多遠啊。」我見他沒有否認,就接著問他。

阿姆嘎見我咄咄逼人,只好如實相告。但我的過度好奇使阿姆嘎警惕起來,他顯然意識到自己的隱私權正在受到侵犯,就撇下我轉身跟女人嘀咕去了。

安達是一種臨時的性關係,夜合晨離。這裡,我們道貌岸然地討論一夜情的社會危害性,那裡,露水夫妻卻成了遙遠部落的古老傳統。安達一般發生在月上樹梢之時,女人打著火把,沿獨木梯爬上二樓,進入相好的房間。兩人不僅做愛,有時候還談些風花雪月,或者鄉村趣聞什麼的。早晨雞一叫,女人就撤退。

安達的故事很有趣,但我識趣,緘口不提了。

我一碗接著一碗地喝酥油茶。我又渴又累,心想,哪怕現在有個安達看上我,我肯定也是徒有虛表,力不從心,最後被村姑撩起一腳,踢下獨木梯。

Oh my God.

04

我把錢包丟了。

我一直在猶豫是否應該說說我的糗事。

妻Jen至今覺得這樣的事情發生在我身上實在太荒唐。在她眼裡,我做什麼都心思縝密,毫不慌亂,一切盡在掌握。但糗事終究還是發生了,這對我的打擊很大,不是因為破財,而是自信心嚴重受挫。有一段時間Jen沒少丟東西,在我面前戰戰兢兢的,就怕我訓她。自從我失足釀成千古恨以後,她鹹魚翻身,如釋重負,說出來的話令人錯以為她有多大的仇要報。

「真沒想到你也有這一天啊!」

我是在一片小樹林休息的時候發現不見了錢包,裡面有身份證、銀行卡和八百塊現金。

回想起來,沿途遇到的村民溫厚淳樸,肯定不會滋生偷盜邪念。途中,阿姆嘎曾經向我示好,破例讓我騎了一會兒騾子。我敢肯定就是我在騾背上前仰後合的時候,錢包被頂出兜外,滾下山坡。事情發生得一點也不蹊蹺,疲勞使我的身體對外界的反應變得麻木和遲鈍。

盤纏盡失令我沮喪,對阿姆嘎來說更是煎熬。他的主顧破產了,嚮導費要泡湯了。這使他憂心忡忡,進退兩難。

還是讓我把這個窘迫的經歷講得再詳細一點。

早晨出發前,在東義的旅館房間裡,我就琢磨過怎麼安置我的身外之物。我有兩種選擇,要麼放進背囊,要麼放進口袋。最後我決定隨身攜帶,因為我知道騾子馱著背囊,途中時常會從我的視線裡消失。我承認自己曾經用最壞的惡意來推測阿姆嘎,好像他盤算要把我席捲一空,就索性把錢包插在後兜裡,幼稚地覺得這樣最保險了。

世事難料。我猜忌別人的時候,真正的危機就已經朝我逼近。我肯定在某一時刻心智變得愚鈍起來,偏見藉機蒙蔽了我的雙眼。在這樣的旅行中,最沒用的是錢,最需要的是信任。我為此付出了代價。代價不算慘痛,卻足夠我反省。

兩天後,在永寧那家髒兮兮的小旅館裡,我跟阿姆嘎告別。那一刻,我的心裡五味雜陳,我多給了錢,卻依然覺得欠他很多。

這天下午,離開色苦村後,一路上我和阿姆嘎很少交談。我倆一前一後,默默地盤旋在崎嶇山路上。有時候他真的會從我的視線裡消失,但騾子脖子上掛著的鈴鐺始終空谷傳音,不絕於耳。大山的風景很單調,山的前方依然是山。毒辣辣的陽光更像是一名幫兇,不僅掏空了我的體力,還掏空了我的口袋。

我原本可以挨到永寧找到補救方法後,再實言相告。但我難掩失落的情緒,就把真相告訴了嚮導。阿姆嘎起初沒有當真,以為我開玩笑,後來相信了,比我還著急。他趁著天沒黑,跑回去找錢包。我支起帳篷,原地宿營。

天就像心情,很快暗了下來。山裡的夜有一種特殊的神秘感,烏黑、壓抑,彷彿是天神的黑斗篷罩在山頭,真正的伸手不見五指。阿姆嘎還沒有回來,我開始為他擔憂。臨走前,我把自己的頭燈塞給了他,不然我無法想像他如何像幽靈一樣穿越黑暗回到小樹林來。

反正看不清楚遠近高低,當有一點螢火蟲般微弱的光線亮起來以後,我猜如果那不是阿姆嘎,就是山鬼。我扯開嗓子,運足了氣喊道:「啊——勒——」

有喊聲傳回來。沒錯,就是阿姆嘎。

他轉瞬就到了跟前,卻沒有帶回來好消息。我看不清他的神情,我猜他肯定也心灰意冷。

兩個人都累了。阿姆嘎把鋪蓋卷從騾背上解了下來,往地上一扔,躺下就睡。鼾聲響起來之前,他似乎同時在對我和騾子說話。他抱怨我太大意,影響了他的計劃,騾子也沒有草料吃,晚上要挨餓了。

翌日天剛亮,我醒來發現阿姆嘎愁容滿面地躺在地上抽煙。他問我怎麼辦。

昨晚我獨自留守小樹林的時候就已經想好了應對方案。這樣的方案似乎更像是考驗嚮導的職業道德。我和顏悅色地對阿姆嘎說:「我們有兩個選擇,要麼往回走,要麼往前走。往回走沒有意義,就算是回到東義,我照樣沒錢給你。往前走,到了手機有信號的地方,我就可以給朋友們打電話求援了。」

說服阿姆嘎繼續前行很費口舌。他的想法是最糟糕的一種選擇。他說:「我不要錢了,我現在就回東義。」

接下來的談話多少有點假正經,我開始像政委一樣做起思想工作來。我不斷地鼓勵阿姆嘎嘗試有生以來的最大一次冒險,我甚至把這樣的冒險跟個人命運結合起來。

阿姆嘎可能從喇嘛的嘴裡也聽過類似的心靈雞湯,決定繼續送我去永寧。他從地上拔出一簇亂草,使勁地扔下山溝。「好,我就賭一把。如果我這次白跑,那是我的命。」阿姆嘎大部分時間就是這麼可愛。

其實他大可不必灰心喪氣,更沒必要患得患失。我的背囊裡有很多價值不菲的玩意兒,比如數碼相機。在當年,Sony F707價值逾萬,神氣極了,曾在甘南引發驢友們艷羨的呼聲,滿足過我不名一文的虛榮。我告訴阿姆嘎「要是我真沒弄到錢,這個就歸你,你用它換兩千塊錢絕對沒有問題。」

阿姆嘎將信將疑。但此後一路上,他像看管犯人一樣盯著我的照相機,怕它也不翼而飛了。

05

我身無分文,不是在沒錢不行的城裡,而是在有錢沒用的山裡。

我很無辜,卻有點幸災樂禍。這讓我懷疑自己是否一直在期待禍從天降,然後依靠傍身薄技,一路乞討,最後轟轟烈烈地走出大山,從此名揚天下。

我很清楚,每向前走一步,阿姆嘎反悔的可能性就減弱一分。擔心很快就顯得多餘,阿姆嘎雖然還在為嚮導費犯愁,但絕口不提打道回府了。

抵達哈地村,已是午後。進村的路很陡,佈滿砂石和馬糞。阿姆嘎在哈地村沒有熟人。村口邂逅的一位年輕人把我們帶回家,淘米做起飯來。小伙子不善言辭,但手腳麻利。他的阿媽卻不怎麼討人喜歡,自從我們進屋,就絮叨個沒完。我問阿姆嘎她都說了些什麼,阿姆嘎露出不屑的神色,對我直搖頭。

有時候,語言不通反而是件好事。就算近在咫尺,哪怕流長飛短,我也可以身處靜音世界,對一切置若罔聞。我索性躺倒在了地板上。這一刻,我對睡覺的渴望比吃飯更強烈。我就像具屍體,躺著一動不動,招來了無數蒼蠅。它們把我的胳膊當成了機場跑道,紛紛降落。睜眼望過去,差點產生錯覺,胳膊上長滿了黑壓壓的汗毛。但我實在太累了,都懶得動彈一下來趕走這些飛將軍,迷迷糊糊地想,你們愛在哪兒呆著就在哪兒呆著吧……

阿姆嘎叫醒我的時候,香噴噴的白米飯已經擺在眼前。菜只有一盤,辣椒炒土

豆。飯後,阿姆嘎掏出20塊錢給了小伙子的阿媽。我和阿姆嘎早就說好了,一路上都由我請客,但是由他來付賬。

天,開始下小雨。阿姆嘎坐在門口抽煙,見四周沒有別人,就忿忿不平地說:「你看見了吧,菜裡連肉都沒有,吃肉還要加錢。」

「怪不得我扒拉了半天沒見到肉的影子,還以為你趁我睡覺全給吃了呢。」

阿姆嘎像是沒有聽見,他把煙頭用力彈出,輕輕地罵了一句:「媽的,這個村的人太壞了。」

我沒有反駁,阿姆嘎說的或許有道理。藏族人家傾其所有來款待客人,可這裡的村民沒有理會古老的傳統。村民久居大山,對外面的世界完全不瞭解。我猜是那些小資情結濃厚的驢子在潛移默化之間改造了村民原本清澈的價值觀念。他們從羞於談錢,到只談錢,思想凸顯出時代的烙印。我毫不費力就能想像出這樣的場景:他們經過這些村落,吩咐村民殺雞宰羊,吃完掏出人民幣,邊抹嘴邊嚷嚷,真便宜,真便宜!於是,價格見漲,後來者遭殃。

我們從來就不否定自己,可當有人變得越來越像我們一樣,我們卻否定他們!我無意跟我的嚮導探討這麼深刻的話題。錢終究不算什麼,吃飽飯才是壓倒一切的硬道理。

當我們再次出發的時候,我感覺體力恢復了很多。兩個人依舊是一前一後地走著,形同陌路。

雨停了,太陽沒有出來。

06

儘管沒有吃到肉,可米飯下肚,一樣化成力氣。整個下午,太陽也始終沒有再露臉。這是一個適合徒步旅行的下午。面對似乎永遠也走不出去的大山,我突然變得雄心萬丈。

阿姆嘎見我跟他行影相隨,就開始以行家的口氣點評我:「你爬山不錯,但是下山不行。」他來了興致,就給我示範獨門的下山動作。他並不像探險手冊裡描述的那樣,下坡時鞋底要完全貼著地面。阿姆嘎像只羚羊,按之字形跳躍著就下到平地上。在他眼裡,那些教條肯定顯得可笑。他穿著一雙解放膠鞋,以自己感到最舒服的方式行走。我學不會阿姆嘎的絕技,因為那是與生俱來的本事。

當我們下到河岸的時候,拐過山角,河床變窄,有一座鐵索橋連接兩岸。阿姆嘎高興地告訴我:「甲區到了,明天翻過埡口,就到永寧了。」

橋頭有一老漢,呆呆地坐著。阿姆嘎讓我先走,他要向老漢問路。一路上,阿姆嘎逢人就問路,實在不是一個讓人放心的嚮導。

一想到明天就到永寧了,朋友會馳援送錢,我頓時感覺有了依靠。我緩緩地向山腰上的甲區村走去,像是在北京的郊區散步那樣,心情放鬆。村外有一片橘林,沉甸甸的果實在枝頭顫動,勾起嘴裡的唾液洶湧澎湃。果園外的矮牆下坐著一位納西族裝束的年輕女人。我停住腳步,問她:「這是你家的果園嗎?」

女人像是聽明白了,點頭算是回答。

「給我摘兩隻橘子吧,我渴得厲害。」如果我有錢,我會買,但現在只能要。

女人嗖地躥上牆,摘了兩隻大的遞給我。我謝她的時候,她始終沒有張嘴說話,只抿嘴笑。

我在村口等嚮導,始終不見影子,就不耐煩地先進村了。不料村民們見了我,紛紛側身靠邊站立。有幾條狗衝我叫喚,但沒有像往常那樣把我圍住。我很納悶,我的模樣可怕得像土匪嗎?後來我在香格里拉的照相館裡拍過一張照片,是為了去派出所開證明用的,誰見了那張照片都說我像逃犯。

村子裡有個小賣部,老闆是個女人,看上去不算太年輕。她的房子很漂亮,二樓寬大的平台正對山谷。她一點都不怕我,還衝我笑。我提出借宿的要求,女人卻使勁搖頭,說不行。路過的村民告訴我:「她男人不在,她不敢留下你。」

阿姆嘎趕了上來,在小賣部花兩塊錢買了一瓶青稞酒。我喝了一口,特別辣,像是過期的醪糟。任憑我和阿姆嘎輪流趨前套瓷,女人始終不允。最後,還是一位路過的男子把我們從窘境中解救出來。帶我們回他家,還管飯。我打聽價錢,他爽快地說:「你們給我阿媽20塊錢,算是飯錢,住不要錢。」

遇到這樣深明大義的村民,我都有點喜出望外。阿姆嘎看上去也很滿意。跟中午經過的哈地村相比,甲區村儼然就是文明模範村。

晚上我們喝到了肉湯,一切都是那麼美好。我能想像到的幸福生活都不如一碗肉湯更具有說服力。

村裡沒有通電。我和主人蹲在屋頂聊天的時候,看到零星的燭火搖曳閃爍。我產生一種怪異的念頭,好像燭火不是用來照明,而是在提醒我們黑暗中生命的存在。

男主人三十多歲,談吐不俗,表示出他經過世面。他說自己在麗江開古董店,回村淘貨。他很仗義,把自己的房間騰出來給我睡。單身男人的房間在傳說中是走婚的歡樂窩。我靜靜地躺在床上,半夢半醒,似乎是在期待獨木梯響起令人心跳的腳步聲。