一早進辦公室就接到一通電話,是久久才聯絡一次的大姐打來的。她說:「你今天來台大醫院一趟吧!爸爸身體檢查的結果是直腸癌末期,立刻得住院。」

放下電話,我的腦海一片空白。嚴厲寡言的父親與我們這些兒女一向甚少交談,要說些什麼,一定是我們犯錯之後的指責,口中絕少出現誇獎之詞。而從小就叛逆成性、讓他頭痛的我,也沒有向他表白過任何愛意。今天,我得讓他知道我愛他。但,要怎麼表示呢?

我聽到自己沉重的心跳與呼吸聲,回想著父親與我之間的種種。我被他吊起來狠狠地打過。初中逃家時,他從頭城到台北找了我三天,問遍了火車站後每一間職業介紹所,打探我的下落。初二休學後,我跟著他學做了幾個月木匠。高一的整個暑假,被他帶到羅東的建築工地打工,同住在工寮通鋪……種種往事如影片倒帶般在眼前閃過,然後定格在我內湖山上新居落成、爸爸來過夜的那一天。

記得隔天一早,爸爸跟我借刮鬍刀。我說我從來不用刮鬍刀。爸爸無法置信:「哪有男人不用刮鬍刀的?不是電動的也可以啊!」他那不信任的表情,我最熟悉不過了。從小我就是被他那樣看大的。

我老實告訴他,鬍子稀疏,一向都是用剪刀處理的。

爸爸莫可奈何地摸摸下巴,搖搖頭:「那我今晚就不在這裡過夜,我到山下你弟弟那邊去住。」

當天我立刻買了一把電動刮鬍刀,並且從那時養成用刮鬍刀的習慣。但是,父親再也不想來住了,因為他覺得山上太潮太冷,他始終沒機會用我的刮鬍刀。

送爸爸一把刮鬍刀,應該是最好的表示。他臨時住院,身上一定沒帶。念頭一起,我再也無心上班。一頭衝出辦公室,到處找尋自己目前正在用的那一款。因為只有這樣,我才能道盡心意。

我用的是一把完全不像刮鬍刀的刮鬍刀:扁扁的,弧度有點像貼身酒壺;鍍鉻處理,銀白閃亮,看起來反而像白金懷爐。這款可不好找,當初也是被當成紀念品出售的。連續跑了好幾家都沒見著,心裡直犯嘀咕,要是找不到,是不是個壞兆頭?在一家小商店的邊櫃角落,我終於發現了那麼一個存貨。掏錢付賬時,才知道錢沒帶夠,只好對老闆說,我回去拿錢再來。

回辦公室途中,我經過一家天天路過,卻從來不曾進去的唱片行,心裡有股衝動想把口袋裡的錢先花掉。少說也有幾千張CD的店裡,卻一眼就看到那張:封面上一座終年積雪的孤峰,孤峰下有一座小小的修道院。一股與世隔絕的感覺透紙而出,擒住我這個拍照人的眼睛。再看標題,是《亞美尼亞音樂第一卷:聖詠》。亞美尼亞在哪裡?怎麼會有這樣一個地方?付完賬,我回到辦公室對太太說,不要上班了,刮鬍刀找到了,馬上去看爸爸吧!

台大醫院的病房裡,爸爸的床位旁邊圍滿了家人。住在頭城老家的大哥大嫂、二哥二嫂和住在台北的大姐、姐夫,四弟、五弟、六弟、七弟和弟媳們也全都到齊了。儘管沒有人吐露實情,這樣的場面爸爸看在眼裡,大概心裡也有數了。

我強作鎮定說,沒事沒事,住個一兩個禮拜就回家了。我帶了一個禮物給你,是把刮鬍刀。你一定沒帶吧?這款刮鬍刀很少見,是我特別挑的。

從父親的眼神,我知道他想起了住在我家的那一天,也明白了我的意思。

由於天天游泳,多年來我已習慣早睡早起,那天晚上卻失眠了。老婆和兒子早已進入夢鄉,就我一個人坐在客廳發愣,直到想起白天買的那張CD,才打開音響。歌聲在寂靜的深夜響起,我整個人就像觸了電一般,從來沒有聽過的旋律重重擊到我的靈魂深處。

第一首聖歌《上升的光》,是在亞美尼亞境內的吉哈德(Geghard)修道院錄製的,由柯米塔茲將傳統讚美詩重新編曲。接下來的一首又一首,總共24首,有的讓我幾乎停止呼吸,有的讓我無法自已地痛哭失聲。我不是教徒,也從沒祈禱過,但在聆聽第二十首《埃奇米阿津》(Echmiadzin)時,我合十禱告:「請讓爸爸多活一段時間吧!」

最後一首是《上帝垂憐我們》。當獨唱女高音戛然而止地收住尾音時,我覺得自己像是死裡逃生,慶幸一息尚存,首度體會到生命有多可貴。我發誓要去亞美尼亞。我要親眼看看,是什麼樣的民族有辦法從喉嚨裡發出這樣的聲音。

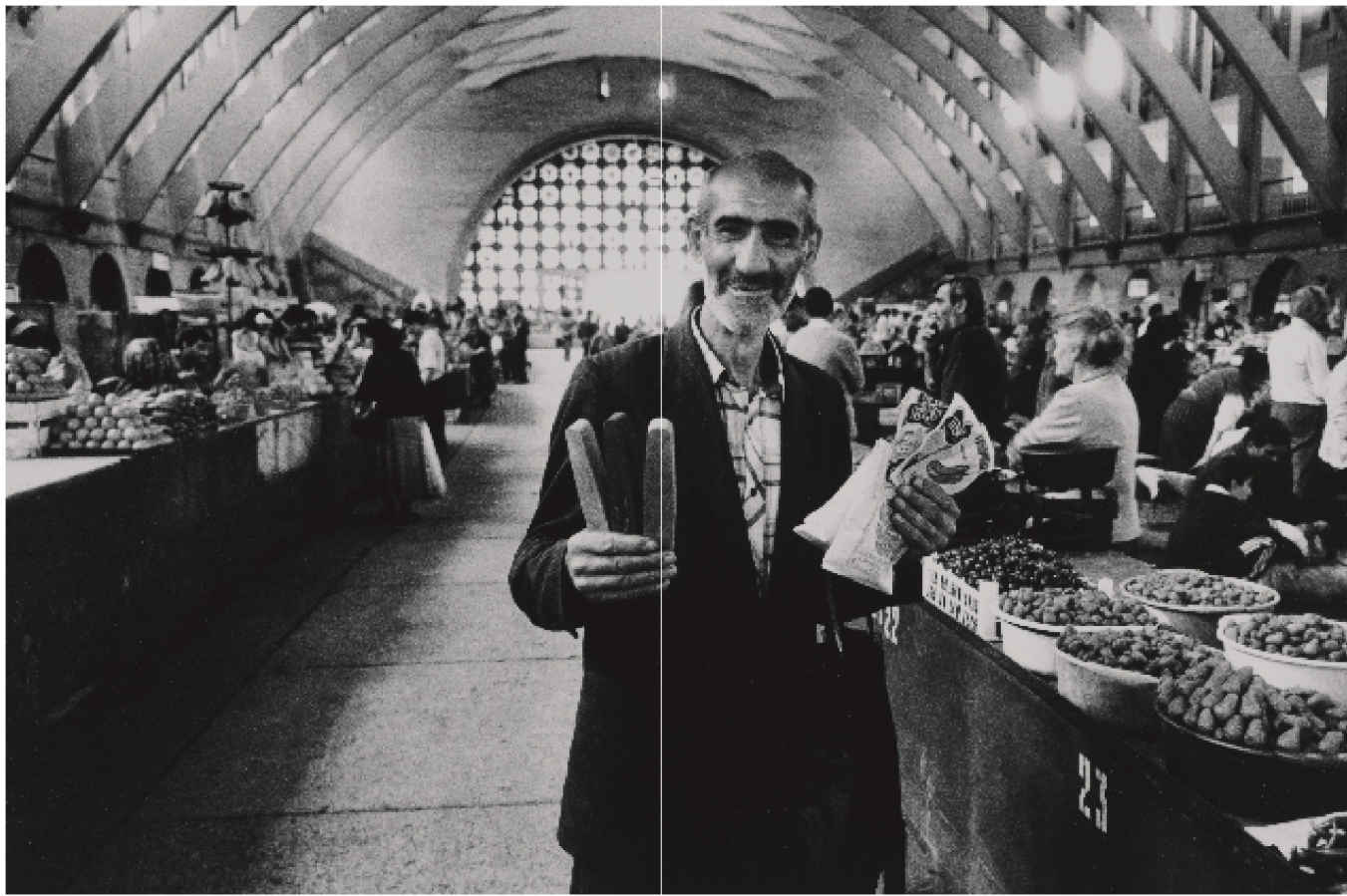

004 埃裡溫中央市場的菜色不多,價格昂貴;一位貧漢癡等收市,好撿些東西回家。

005 亞美尼亞通貨膨脹嚴重,1997年的國民平均月薪不到20美元,能買些干奶酪算是很不錯了!

006 埃裡溫的市政廣場是政府辦公室,不同單位環繞著一個大水池。在水源稀少、電力缺乏的這個國家,唯有這方寶地展現了輝煌。