格爾木賓館。凌晨三點,睡意全無。身體的某一部分還很不對勁兒,細密的汗水順著毛孔不斷向外冒,心裡也在不斷嘀咕著,即將面對的是一段什麼樣的行程。

再過兩個小時,我將從這裡出發,經過崑崙山口、風火山口、可可西裡、長江源、唐古拉山口進入西藏。這是我平生第一次爬上海拔五千米以上的高原,一同從格爾木包車的新婚夫婦曾強和秋霞,他們執意要走這條天路是為了對愛情見證,而我卻是為了試圖忘卻,這是多麼大的不同啊。

我在忐忑不安中等待,等待著一個即將到來的開始。

2005-09-20

從青海到西藏。在一條通往天堂所在的路上,在向西、向西、向西的路上。我像一隻小腳螞蟻和尖足蚊蟲,緩慢爬行在世界屋脊的一塊小小的瓦片之上。喜馬拉雅到底是不是這個星球上終極朝聖之地,是不是雪山大神們匯聚的處所,我並不知道。就算真的是,我所經過的每一處地方,也都只能微不足道到大神們的足尖為止。

那些陡然遭遇邂逅的雪山,還有柔和的流沙、乾枯的草灘、黝黑的森林,還有漫長得彷彿要升往天空之上的高原公路,和吊在頭頂上方不遠的肥胖雲朵。還有路途上匯聚的各種各樣的人,不奇怪的人和奇怪的人,奇怪和非常奇怪的人。總之,天堂允許你肆意暢想,也允許現實同等精彩豐富。我沿著青藏公路的爬行,總是伴隨著空氣中晶瑩的雪粒,還有車窗外潺緩的冰河,伴隨著那些空曠而遼遠的原野上卓瑪的歌聲。

我想,從高高的太空俯瞰地球,這個藍色的星體,會像一幅巨大的繪本,充滿神性和憂傷,而喜馬拉雅可能就是更為抽像、更為另類一些的藝術繪畫吧,像梵·高的向日葵,像印象派的莫奈用油彩塗抹出的迷離日出或是神秘睡蓮。

爬行在天路上,我用目光仔細搜尋道路兩邊的風景和花朵,哪一些會是屬於我的向日葵,我的日出和我的睡蓮。有一些向日葵、日出和睡蓮,就像是一些細小的種子,還埋在寬厚的地表底下,在冰冷沉重的泥土裡,在遼遠山脈的背後,還沒有長出幼苗,也沒有開成茂盛茁壯的花朵。它們還只是一些白色的觸鬚,彷彿秘密,彷彿永遠的秘密。

只有不停行走,如同宿命。

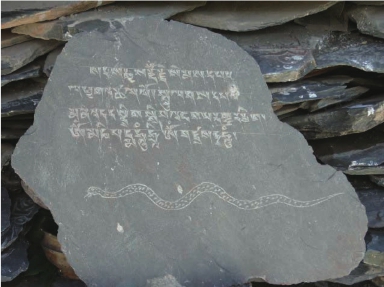

灼熱的陽光、沉默的經幡,以及瑪尼石上鐫刻的字符,讓我想起埃利蒂斯的詞句——現在和永遠,那是值得的。