虛構故事是人類社會的基礎和支柱。隨著歷史的不斷演進,關於神、國家和公司的故事越發強大,以至開始主宰客觀現實。正因為相信偉大的鱷魚神索貝克、天命或是《聖經》,讓人能夠辟出法尤姆湖、建起長城、蓋出沙特爾大教堂。但遺憾的是,盲目信奉這些故事,也就意味著人類往往為某些虛構實體的榮譽而努力(例如神和國家),而不是讓真正擁有感受的生命過得更好。

現在的情況又是如何?乍看之下,我們會覺得現代社會和古埃及或中世紀的中國大不相同。現代科學的興起是不是已經改變了人類遊戲的基本規則?雖然傳統神話仍然重要,但現代社會制度有沒有可能已經逐漸依賴於某些過去不存在的客觀科學理論,例如進化論?

我們當然可以說科學理論也是一種新的神話,現代社會相信科學就像古埃及相信鱷魚神索貝克。但這種比較經不起推敲。索貝克只存在於信徒的想像之中。確實,索貝克信仰鞏固了埃及的社會制度,也讓埃及人建設起水壩、開鑿出運河,得以防洪抗旱。然而,信仰本身並不會提升或降低尼羅河的水位;相較之下,科學理論絕不只是某種讓人合作的方式。常言道,“天助自助者”,這等於兜了個圈子告訴我們:根本沒有上帝,但是信仰上帝能夠激勵我們自己去做某件事,並將之作為一種助力。以抗生素為例,就算人不自助,抗生素也能助人,這可和上帝相去甚遠,因為不管你相不相信抗生素,它就是有療效。

因此,現代世界才會與之前的世界大不相同。埃及法老和中國皇帝經過幾千年努力,仍然未能克服饑荒、瘟疫和戰爭的問題;而現代社會不過短短幾世紀就已經大功告成。這難道不是因為我們擁抱了客觀的科學知識、拋棄了互為主體的神話嗎?這個過程有沒有可能在未來幾十年間加速進展嗎?科技讓我們能夠將人類升級、戰勝老化,並找到幸福快樂的關鍵,人們會不會因此不再那麼關心虛構的神、國家和公司,而一心專注於理解物理學和生物學的現實?

雖有可能,但事實要複雜得多。現代科學確實改變了遊戲規則,但並不是“以事實代替神話”如此簡單。神話仍然主宰人類,科學只是讓神話更為強大。科學非但沒有摧毀互為主體的現實,反而讓它比以往更能完全控制客觀現實與主觀現實。在計算機和生物工程的協助下,人類開始能夠重塑現實以符合心中的幻想,虛構與現實的界線將變得更加模糊。

索貝克的祭司幻想著有鱷魚神的存在,法老則幻想著能夠長生不死。但在現實中,所謂的鱷魚神祇是一隻非常普通的、穿著金色衣服的沼澤爬行動物,而法老也和最貧窮的農民一樣終將過世。雖然法老的遺體會用防腐的油膏和香水製作成木乃伊,但還是一樣死得徹徹底底。相較之下,21世紀的科學家卻有可能打造出真正的超級鱷魚,也能讓人類精英得到永恆的青春。

於是,科學興起之後,至少會讓某些神話和宗教變得比以往更為強大。為了瞭解其原因,並且面對21世紀的挑戰,我們必須再次直面一個最令人煩惱的問題:現代科學和宗教的關係究竟是什麼?這個問題似乎早已提了百萬遍,能說的早已說完,但實際上,科學和宗教就像夫妻,進行了500年的婚姻咨詢,仍未能真正瞭解彼此。丈夫還是想著灰姑娘,而妻子也還是一心念著白馬王子,但兩人卻在為誰該倒垃圾而爭吵不休。

細菌和惡魔

對科學和宗教的誤解,多半是由於對宗教的錯誤定義。人們常常誤以為宗教就是迷信、靈性以及對超自然力量或神的信仰。但宗教並不是這些概念。宗教並不等於迷信,因為大多數人都不可能把自己最相信的事稱為迷信。自己相信的,一定是“真理”;只有別人相信的,才會是“迷信”。

同樣,也很少有人認為自己信仰的是超自然力量。那些相信魔鬼、神靈、精靈的人絕不會認為這些是“超自然”,而會認為這些都是自然的一部分,與豪豬、蠍子和細菌並沒有兩樣。比如疾病,現代醫生將之歸咎於看不見的細菌,伏都教巫師則將之歸咎於看不見的神靈。這其中沒有任何超自然的力量:如果你讓某個神靈生氣了,它就會進到你的身體裡,讓你痛苦萬分,這豈不是再自然不過?只有不相信神靈的人,才會覺得這些事情超出自然的秩序。

如果說宗教就是信仰超自然的力量,等於認為自己可以不靠宗教就能夠瞭解所有的自然現象,而宗教只是一個可選擇的補充,即在完全瞭解自然的全貌之後,還能選擇要不要再另外加點宗教的“超自然”教條。但大多數宗教都認為,如果沒有宗教,你根本不可能瞭解世界;不懂這些教條,你就不可能瞭解疾病、旱災或地震的真正原因。

另外,把宗教等同於對神的信仰也有問題。我們常常會說,某個虔誠的基督徒是信仰宗教的,因為他信仰神(上帝)。然而,宗教由人創立,而非由神所創;宗教的定義應該在於其社會功能,而不在於神是否存在。任何無所不包的故事,只要能夠為人類的法律、規範和價值觀賦予高於一般人的合法性,就應該算是宗教。宗教能夠為人類社會結構找的理由,就是這些結構反映了高於一般人的法則。

宗教認為,人類受制於某種道德法則系統,這個系統並非由人所創,也並非人所能改變。於是,虔誠的猶太人會說,這個道德法則系統就是由上帝所創,並體現在《聖經》之中。虔誠的印度教徒則會說,這些法則是由梵天(Brahma)、毗濕奴(Vishnu)和濕婆(Shiva)所創,體現在《吠陀經》中。從佛教、道教到納粹主義和自由主義,也會說自己那套高於一般人的法則都源於自然法則,而不是由神所創。當然,每個宗教都信奉著各自不同的自然法則,由不同的先知所揭示,從佛陀、老子再到希特勒,各顯神通。

一個猶太男孩來到爸爸面前,問道:“爸爸,為什麼我們不能吃豬肉啊?”爸爸若有所思地摸著又長又捲的鬍子,回答道:“孩子啊,世界本來就是這樣。你還小,還不懂,如果我們吃豬肉,上帝會懲罰我們,我們最後不會有好下場。這不是我說的,也不是拉比說的。如果是拉比創造了這個世界,或許他就會創造一個讓豬肉也符合猶太戒律的世界。可是創造這個世界的不是拉比,而是上帝。雖然我不知道為什麼,但上帝說了,我們不該吃豬肉,所以我們就該聽話,懂了嗎?”

1943年,一個德國男孩來到爸爸面前,那是一位資深的蓋世太保,男孩問:“爸爸,我們為什麼要殺猶太人呢?”這位爸爸穿著發亮的皮靴,解釋道:“孩子啊,世界本來就是這樣。你還小,還不懂,如果我們允許猶太人活下去,他們就會造成人類退化、滅絕。這不是我說的,也不是元首說的。如果是希特勒創造了這個世界,或許他就會創造一個沒有自然選擇法則的世界,讓猶太人和雅利安人能夠和諧共處。可是創造這個世界的不是希特勒,他只是設法找出了自然的法則,然後告訴我們該怎樣遵照這一自然法則來生活。如果不服從這一法則,最後我們不會有好下場,懂了嗎?”

2016年,一個英國男孩也跑去找爸爸,他是一位自由民主黨的議會議員,男孩問:“爸爸,為什麼我們要管中東那些穆斯林的人權啊?”這位爸爸放下手中的茶杯,想了一下,回答道:“孩子啊,世界本來就是這樣。你還小,還不懂,但所有人,甚至包括中東的穆斯林,其實本質都相同,都該享有一樣的自然權利。這不是我說的,甚至也不是議會說的。如果是議會創造了這個世界,或許在所有那些量子物理以外,也會有個小組委員會,讓全世界的人都有人權。可是創造這個世界的不是議會,議會只是想讓一切都很合乎情理,我們必須尊重這件事,就算中東的穆斯林也該擁有自然權利,否則我們自己的權利很快也會遭到侵犯,最後不會有好下場,懂了嗎?”

自由主義者或其他現代信仰的追隨者並不喜歡自己相信的系統被稱為宗教,原因就在於他們總覺得宗教就是迷信以及對超自然力量的信仰。如果你說他們是宗教信徒,他們可能會覺得你在指責他們盲目地做著白日夢。但事實上,這種說法只意味著他們相信某些道德法則系統,認為這些法則雖然不是人類發明的,但人類仍然需要遵守。據我們所知,所有人類社會都有此類信仰。每個社會都會告訴其成員,他們必須服從一些高於一般人的道德法則;而如果違反這些法則,就會導致災難。

當然,不同的宗教有不同的故事細節、不同的訓誡以及不同的獎懲。比如在中世紀歐洲,天主教教會就認為上帝不喜歡富人。耶穌曾說,駱駝穿過針眼,比財主通過天堂之門還容易。而為了讓富人也能進入天堂之門,教會鼓勵他們要多多奉獻,並威脅他們,否則就等著在地獄裡被燒死。

共產主義所說的歷史規律其實就像基督教裡上帝的訓誡,都代表著高於一般人的力量,並無法通過人類意志而改變。人類可以決定第二天上午的足球賽不用考慮越位規則,因為是人類發明了那條規則,自然也就能夠任意改變。但至少就馬克思看來,歷史規律並非人力所能改變。不管資本家做什麼,只要他們繼續累積私人財富,就必然造成階級衝突,也就注定會被無產階級站起來推翻。

如果你碰巧是個共產主義者,可能會認為共產主義和基督教當然大不相同,因為共產主義是對的,而基督教是錯的。資本主義制度本身就帶有階級衝突,但是富人可不會在死後落入地獄、遭受永恆的折磨。但即使如此,也不代表共產主義就不是一種宗教,它可以被視為一種宗教。不論任何宗教的追隨者,都相信只有自己的宗教才是真實的。而或許,真有一種宗教是對的?

如果遇見佛陀

我們說宗教是一種用來維護社會秩序、組織人類進行大規模合作的工具,這種說法可能讓某些人感到惱怒,因為對他們來說,宗教最重要的就是代表一條通往靈性的途徑。然而,一方面,宗教和科學的差距比我們一般認為的更小;另一方面,宗教和靈性的差距卻比我們想像的更大。宗教就是一份契約,而靈性卻是一個旅程。

宗教對世界提出一套完整的描述,並提供一份定義清晰且載明各項預定目標的契約。“上帝是存在的。他告訴我們應該遵循某些行為。如果你服從上帝,你就能進天堂;如果你不服從上帝,你就會在地獄裡被燒死。”正是因為這份契約寫得清清楚楚,才讓社會得以制定出各種共同的規範和價值觀,從而約束人類的行為。

但靈性之旅就不是這麼一回事了,它通常是以神秘的方式把人帶向未知的目的地。旅程一開始,通常都是一些大問題,例如:我是誰?生命的意義是什麼?什麼是善?在大多數人欣然接受由當權者提供的現成答案時,靈性的追隨者卻不那麼容易滿足。他們會下定決心,追尋著這些大問題,不論這些問題將他們引向何方,也不管前往之地是否熟悉或他們是否願意。因此,對大多數人來說,做學術研究也是一份契約,而不是一次靈性之旅,因為學術研究就是把我們帶往前人、政府和銀行所認同的預定目的地罷了,就如同“我要再讀三年書,通過所有考試,拿到大學畢業證,找份薪水好的工作”。但如果你在半路碰上某些大問題,將你引向某個意料之外、起初絲毫沒想過的目的地,學術研究也可能忽然變成一次靈性之旅。例如,某個學生可能一開始主修經濟學,想在華爾街找份工作,但學著學著,卻不知為什麼,最後進了印度教的修行所,或是到了津巴布韋去幫助那些艾滋病患者,我們就可以說這是一次靈性之旅了。

為什麼說這樣的過程有“靈性”?這是古代二元論宗教的遺產。二元論相信有兩個神,一善一惡,善神創造了純潔而永恆的靈魂,住在一個靈性而充滿幸福的世界;惡神(有時稱為撒旦)則創造了另一個由物質構成的世界。撒旦不知道怎樣才能讓自己創造的事物永續,因此在物質的世界裡,一切終將腐敗瓦解。為了將自己創造的瑕疵品賦予生命,撒旦就會誘惑來自純潔靈性世界的靈魂,再將靈魂關在物質的身體裡,這就成了人:一個美好而靈性的靈魂,被困在邪惡而物質的身體裡。而由於靈魂的監獄(也就是身體)會衰老死亡,撒旦就必須不斷用各種肉體的歡愉來誘惑靈魂,其中最重要的就是食物、性和權力。等到身體終於回歸塵土、讓靈魂有機會逃回靈性世界時,對肉體歡愉的渴望就會誘惑它再次回到另一具物質的身體裡。於是,靈魂就這樣從一具身體轉移到另一具身體,虛耗光陰,追求食物、性和權力。

二元論告誡人們要打破這些物質枷鎖,踏上回歸靈性世界的旅程——我們對靈性世界完全陌生,但那才是我們真正的家。而在這個旅程中,我們必須拒絕所有物質上的誘惑和契約。出於這一理論背景,只要是在人生旅程中質疑著各種俗世的慣例和契約,並前往未知的目的地,我們都會稱之為靈性之旅。

這種旅程與宗教有根本的差異,因為宗教要鞏固世俗秩序,但靈性要逃離世俗秩序。通常,靈性的流浪者最重要的義務之一,就是挑戰各大宗教的信仰和慣例。佛教禪宗就曾說“逢佛殺佛”,講的是在靈性的道路上,如果發現佛教已經落入制式、僵化、固定的窠臼就必須連這些一起擺脫。

對宗教來說,靈性是一種危險的威脅。宗教通常會努力避免信眾踏上追求靈性之旅,而許多宗教系統所面對的挑戰也不是來自那些追求食物、性和權力的普通人,而是來自那些追求靈性和真實、無法用陳詞濫調打發的人。正因為如此,推動新教徒反抗天主教會權威的,並非堅持享樂主義的無神論者,而是一個虔誠而苦修的修士——馬丁·路德。路德對於生命有許多存在主義的疑惑,希望得到解答,而且他拒絕接受教會用各種禮儀、儀式和契約得出的答案。

當時,教會向信眾提出了一些非常誘人的契約交易。如果你犯了罪,擔心死後受到永恆的詛咒,那就只能打開錢包買張贖罪券。16世紀初,教會還僱用了專業的贖罪券販子,來往於歐洲的各個城鎮村莊,定價販賣贖罪券。想要一張進入天堂的簽證嗎?10枚金幣。想讓已過世的爺爺奶奶一起上天堂嗎?沒問題,但要30枚金幣。在這些販子當中,最著名的就是多明我會修士約翰尼斯·台徹爾(Johannes Tetzel),據傳他有句名言:“銀錢叮噹落銀庫,靈魂立即出煉獄。” 1

路德越想越覺得不對勁兒,於是開始質疑提供這套交易契約的教會。救贖怎麼可能付錢就能了事呢?教皇又怎麼可能有權寬恕人們的罪過、打開天堂之門呢?於是,馬丁·路德根據新教傳統,在1517年10月31日帶著一份長長的文件、一把槌子和幾顆釘子,走到維滕貝格(Wittenberg)諸聖堂(the All Saints’ Church)的大門。文件總共列出95條論點反對當代宗教行為,其中就包括反對販賣贖罪券。路德把文件釘在教堂大門上,點燃了宗教改革的火焰,並呼籲所有關心救贖的基督徒起身反抗教皇權威,找出前往天堂的其他道路。

圖25 教皇販賣贖罪券賺錢(出處為新教徒發行的小冊子) 2

從歷史的觀點來看,靈性之旅總是以悲劇收場,因為這是一條孤獨的道路,只適合個人,而不適合整個社會。人類要合作,就不能只有問題,而需要堅定的答案。推倒某些荒謬的宗教制度,往往又促成了新的宗教制度的建立。這種事情曾發生在二元論者身上,他們的靈性之旅就變成了新的宗教制度的建立;這種事情也發生在馬丁·路德身上,他挑戰了天主教會的法則、制度和儀式後,卻發現自己正在寫下新的法則、建立新的制度、發明新的儀式;甚至連佛陀和耶穌也未能倖免,在堅持追求真理的路上,他們顛覆了傳統印度教和猶太教的法則、儀式和制度,但到頭來,以他們之名卻建立起更多的法則、儀式和制度。

偽造上帝

我們已經更加瞭解宗教的概念,現在可以回頭來審視宗教和科學之間的關係。對於二者的關係,有兩種極端的觀點。第一種觀點認為科學和宗教誓不兩立,而現代歷史就是科學知識與宗教迷信的鬥爭史。隨著時間的推移,科學的光明驅散了宗教的黑暗,世界越來越世俗、理性和繁榮。然而,雖然某些科學發現肯定侵蝕了宗教的教義,但兩者卻非必然對立。比如,穆斯林認為伊斯蘭教是由先知穆罕默德於公元7世紀在阿拉伯創立,而這點就有充分的科學證據可以證明。

更重要的是,科學如果想要打造出可行的人類制度,必然需要宗教協助。雖然科學家能夠研究世界如何運轉,但卻沒有科學方法告訴我們人類該做些什麼。科學告訴我們,人類沒有氧氣就無法生存,然而,我們是否能用窒息來處死罪犯呢?能夠回答這種問題的並非科學,唯有宗教。

因此,科學家的實用研究仍有賴於宗教見解。比如中國的長江三峽大壩,政府在1992年決定建造大壩時,物理學家可以計算出大壩必須承受多少壓力,經濟學家可以預測出大壩可能需要多少成本,而電機工程師可以預測出大壩能發多少電量。但政府得考慮的不只這些。三峽大壩蓄水後,將淹沒陸地面積超過600平方公里,其中包括許多城鎮村莊、數千處考古遺跡,以及獨特的風景和動物棲息地。超過百萬人遷離,數百種物種生命受到威脅。看起來,大壩是白鰭豚滅絕的直接原因。不論你個人對三峽大壩有何看法,顯然建不建大壩都會是個倫理問題,而非純粹的科學問題。不論任何物理實驗、經濟模型或數學方程式,都無法確定究竟是發出幾兆瓦的電、賺進幾十億元人民幣比較有價值,還是保住某座古塔或白鰭豚比較有價值。因此,中國政府無法單靠科學理論的基礎來運作,還得需要一些傳統價值觀或意識形態才行。

但也有些人一下子就跳到另一個極端,即認為科學和宗教就是兩個完全分開的國度。科學就是研究事實,宗教就是討論價值觀,兩者井水不犯河水、老死不相往來。宗教對科學事實不予置喙,科學對宗教信仰也該沉默是金。如果宗教相信人命神聖,因此墮胎是罪,生物學家對此既不能證明,也不該駁斥。私底下,每個生物學家都歡迎與教皇辯論;但作為科學家,生物學家卻不該加入戰局。

這種方法可能聽起來合理,但對宗教仍有曲解。雖然科學確實只管事實,但宗教卻並非只管要判斷。宗教想發揮任何實際的引導作用,就要提出一些事實上的要求,這時候就可能和科學有所衝突。許多宗教教條最重要的部分並不在於其倫理原則,而在於其事實的主張聲明,比如,“上帝確實存在”“靈魂會因為犯下的罪而在死後受罰”“《聖經》是由神所著,而非由人所著”“教皇永遠是對的”。這些都是關於事實的主張聲明。許多激烈的宗教辯論,或是科學和宗教之間的衝突,都是源於這種關於事實的主張聲明,而不是來自倫理判斷。

讓我們以墮胎為例。虔誠的基督徒常常反對墮胎,而許多自由主義者則擁護墮胎權,雙方主要的爭議點其實在於事實,而非倫理。不論基督徒還是自由主義者,都認同人命神聖,謀殺是一種可憎的罪行。但他們對某些生物學事實有不同意見:究竟人命是始於受孕那一刻、出生那一刻,還是兩者之間的某一刻?事實上,有些文化甚至認為,就算到了出生那一刻,生命也還沒真正開始。比如卡拉哈里沙漠(Kalahari Desert)的庫恩人(!Kung)和北極的因紐特人(Inuit),都認為人命始於嬰兒得到名字之後。嬰兒出生時,家族會先等待一段時間,如果決定不留下他(可能因為肢體畸形,或因為經濟困難),家族就會把他殺掉。這時只要還沒有舉行命名儀式,就不算是謀殺。 3 這些文化的人群可能也和自由主義者或基督徒一樣認為人命神聖、謀殺是種可憎的罪行,卻能允許殺嬰。

宗教的自我宣傳往往只強調它們美好的價值觀,只不過,上帝卻往往藏在那些用小字印製的事實聲明之中。比如天主教,總宣揚自己是博愛和同情的宗教,這不是太好了嗎?誰能反對這些事呢?既然如此,為什麼現在不是全人類都是天主教徒?因為如果真的去讀那些小字,你才會發現天主教同時也要求你盲從某個“永遠不會犯錯”的教皇,就算他曾經號令信眾發動十字軍東征、把異教徒綁在木樁上活活燒死時也不例外。這些具體的指示,並不只是來自倫理判斷,而是來自倫理判斷與事實聲明的結合。

當我們從縹緲的哲學領域回歸歷史現實時,會觀察到宗教故事幾乎總是包括三個部分:

1.倫理判斷,例如,“人命神聖”。

2.事實聲明,例如,“人命始於受孕那一刻”。

3.倫理判斷與事實聲明相結合,給出具體的指示,例如,“就算受孕才剛一天,也不得墮胎”。

對於宗教的倫理判斷,科學無法加以反駁或證實;但對於宗教的事實聲明,科學家就大有意見了。只要是事實的問題,例如“在受孕一周後,人類胎兒是否已有神經系統、是否已有痛覺”,生物學家就遠比牧師有資格回答。

為了解釋得更清楚,讓我們深入研究一個真實的歷史案例。宗教自吹自擂的時候對這個案子絕口不提,但這件事卻對社會和政治產生了無與倫比的影響。在中世紀歐洲,教皇的政治權力無遠弗屆。不管在歐洲何處,只要發生衝突,他們都會聲稱自己有裁決權。為了鞏固自己的權力主張,歷任教皇都曾一再提到《君士坦丁贈禮》(Donation of Constantine)。根據這個故事,羅馬皇帝君士坦丁在公元315年3月30日簽署一份諭令,授權教皇西爾維斯特一世(Sylvester I)和後繼者永遠控制羅馬帝國西部領土。歷任教皇將這份珍貴的文件留存下來,每當有雄心勃勃的君主、喜爭好鬥的市民,或是桀驁不馴的農民起身反抗時,教皇就會拿這份文件作為強大的宣傳工具。

中世紀歐洲民眾十分尊重流傳久遠的帝國法令,他們認為文件歷史越久遠,就承載著越多的權力。他們也堅信,國王和帝王都代表上帝,而由於君士坦丁讓羅馬帝國從異教領土變成了基督教帝國,因而備受尊崇。如果現在市議會想做的事與偉大的君士坦丁本人所下的諭令有所衝突,對中世紀歐洲人來說,顯然就該服從古代的文件。於是,每當教皇碰上政治上的抗爭,他總是高舉《君士坦丁贈禮》,要求對方服從。雖然也不是每次都管用,但是《君士坦丁贈禮》仍然是教皇宣傳和中世紀政治秩序的重要基石。

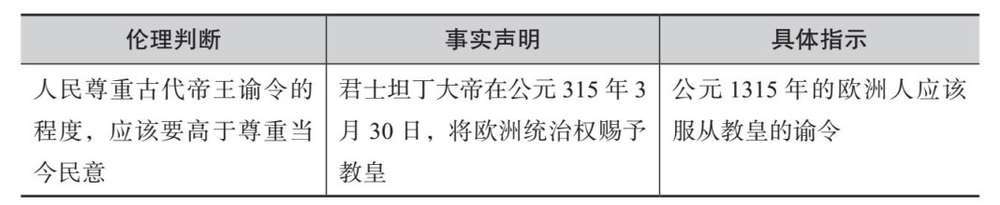

如果仔細研究《君士坦丁贈禮》,會發現這個故事是由三個不同的部分組成的:

表1 《君士坦丁贈禮》的內容組成部分

古代帝王諭令的道德權威絕對不是什麼理所當然的事,大多數21世紀的歐洲人都會認為,現代公民的期許當然要比那些早已作古的大帝下達的諭令重要。但這種事情沒辦法用實驗或方程式來確認,因此科學根本無法加入這場道德辯論。就算有個現代的科學家時光倒轉700年回到中世紀,他也無法向當時的歐洲人證明,為何不該用古代帝王諭令來解決當代的政治爭端。

然而,《君士坦丁贈禮》的故事基礎不是只有倫理判斷,還有非常具體的事實聲明,而科學非常有資格為之證實或證偽。1441年,天主教神父兼語言學先驅的洛倫佐·瓦拉(Lorenzo Valla)發表了一項科學研究,證明《君士坦丁贈禮》實為偽造。瓦拉分析了這份文件的風格、文法以及所用詞語和詞組,證明有些詞語在公元4世紀的拉丁文裡根本還沒有出現,很有可能是在君士坦丁大帝死後約400年才偽造出來的。此外,文件註明:“3月30日,君士坦丁第四次擔任執政官,加利卡努斯(Gallicanus)首次擔任執政官。”在羅馬帝國,每年選出兩位執政官,文件以執政官的任期作為年代標記也是慣例。但糟糕的是,君士坦丁第四次擔任執政官是在公元315年,而加利卡努斯在公元317年才首次擔任執政官。如果這份這麼了不起的文件確實是在君士坦丁的時代寫成,絕不可能有如此離譜誇張的錯誤。這就等於美國國父傑斐遜等人把美國《獨立宣言》的日期寫成“1776年7月34日”一樣不可思議。

今天所有的歷史學家都同意,《君士坦丁贈禮》是在大約公元8世紀的時候,在古羅馬教廷偽造而成。雖然瓦拉從未質疑這份古代帝王諭令的道德權威,但他的科學分析確實影響了這份諭令的具體指示,也就是歐洲人應該服從教皇的諭令。 4

*

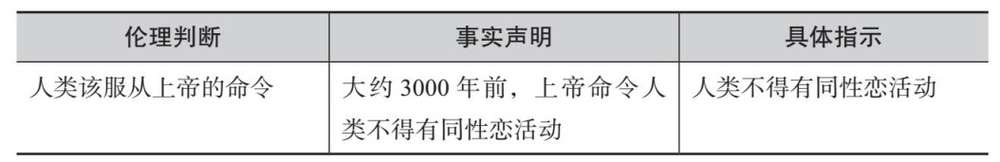

2013年12月20日,烏干達議會通過《反同性戀法》,認定同性戀活動屬於刑事犯罪,某些行為可能被重判到無期徒刑。整件事情得到基督教福音教派的推動和支持,他們認為上帝禁止同性戀行為。作為證據,他們引用了《利未記》18:22(“不可與男人苟合,像與女人一樣,這本是可憎惡的”)及《利未記》20:13(“人若與男人苟合,像與女人一樣,他們二人行了可憎的事,總要把他們治死,罪要歸到他們身上”)。在過去幾個世紀裡,同一個宗教故事造成了全世界數百萬人受苦受難。這個故事也可以簡單整理如下:

表2 《利未記》中故事的內容組成部分

這個故事是真的嗎?關於“人類該服從上帝”這個倫理判斷,科學家無從置喙。就個人來說,誰都可以有自己的想法。你可能認為人權比神權更重要,所以如果上帝命令我們侵犯人權,我們就不該聽上帝的話;然而,沒有任何科學實驗能夠判斷這個問題孰是孰非。

而對於這裡的事實聲明,也就是要說在3000年前,宇宙的創造者命令智人不得從事男男行為,科學就有許多意見了。畢竟,我們怎麼知道這個主張聲明是真的?參閱相關文獻會發現,雖然這項聲明在書籍、文章和網站中數百萬次地出現過,但一切都指向一個源頭——《聖經》。因此,科學家就會問,究竟《聖經》是誰寫的?在什麼時候寫的?請注意,這是一個事實問題,而非價值問題。虔誠的猶太教徒和基督徒聲稱,至少《利未記》是上帝在西奈山吩咐摩西寫的,而且從那一刻開始,從未有一字增減。科學家又會繼續追問:“但我們怎麼能確定?”畢竟,就連教皇都曾經說《君士坦丁贈禮》是君士坦丁自己在公元4世紀寫的,但事實上卻是在400年後教皇的手下偽造的。

我們現在已經有大量科學方法來找出是誰、在何時寫成的《聖經》。相關科學研究已經進行了一個多世紀,如果對這些發現有興趣,有許多文獻可供參考。歸納這些結論可以發現,多數經過同行評議的科學研究都一致認為,《聖經》是許多不同文本的集合,而這些文本則是由許多不同的人類作家、在他們聲稱所描述的事件過了幾百年之後寫成的,即《聖經》時代過了許久,這些文本才終於集結成一本宗教經典。舉例來說,雖然大衛王的時代應該是在公元前1000年左右,但一般認定《申命記》是在大約公元前620年、在猶大王約西亞(Josiah)的宮廷寫成,並將其作為加強約西亞權威的宣傳活動。《利未記》的成書年代甚至還要更晚,絕不早於公元前500年。

至於說古代的猶太人很小心地保存了《聖經》文本、絕不增刪任何一字,科學家也指出了破綻:《聖經》時代的猶太教根本不是以經文為基礎的宗教。相反,當時的猶太教正如許多中東的鄰近宗教一樣,是典型的鐵器時代異教,既沒有猶太會堂、猶太初等學校,也沒有拉比,甚至連猶太經典都沒有。當時擁有的是繁複的聖殿儀式,多半就是將動物獻祭給一位善妒的天神,希望他保佑人民,並賜予每季雨水和戰爭的勝利。此時的宗教精英是來自祭司家族,只談出身,不論智力。祭司多半是文盲,忙著處理聖殿儀式,無暇書寫或研讀任何經文。

在第二聖殿(Second Temple)時期,另一批對立的宗教精英逐漸形成。他們部分受到波斯和希臘的影響,撰寫和詮釋文本的猶太學者地位越來越高,最終成為我們所知的“拉比”,而他們編纂的文本也成了《聖經》。至於拉比能享有何種權威,則是出於個人的智力,而非出身。這些新的文人精英和舊有的祭司家族之間的衝突已無可避免。拉比的幸運之處在於,羅馬人為了鎮壓猶太起議(Great Jewish Revolt),於公元70年一把火燒燬了耶路撒冷及聖殿。聖殿成了殘垣斷壁,祭司家族霎時失去了宗教權威與經濟權力基礎,甚至失去了存在的理由。以猶太教聖殿、祭司和英勇戰士為特點的傳統猶太教,從此消失於歷史;取而代之的是個以書籍、拉比和吹毛求疪的學者為特點的新猶太教。學者的強項在於詮釋,而運用這種能力,他們不僅能解釋為何全能的上帝允許自己的聖殿被毀滅,還能說出一套道理,解釋為何《聖經》故事裡的舊猶太教與當時的猶太教大不相同。 5

因此,從目前最科學的證據來看,《利未記》裡反對同性戀的看法,反映的不過只是古代耶路撒冷幾個祭司和學者的偏見。雖然科學無法判斷人類究竟是否應該服從上帝的旨意,但對於《聖經》的源頭就有許多話可說。如果烏干達的政客認為,只要兩個男人在一起找了些樂子,創造出宇宙、銀河和黑洞的那股力量就會因此震怒,這時科學就能派上用場,駁斥這個實在沒道理的念頭。

神聖教條

事實上,要分辨倫理判斷與事實聲明並不總是那麼容易。宗教有種麻煩的傾向,即喜歡將事實聲明轉化為倫理判斷,使得原本應該很簡單的爭議變得混亂而模糊。例如,原本只該是事實聲明的“《聖經》由上帝所著”就常常變為道德命令:“你應該相信《聖經》是由上帝所著”。於是,只相信某項事實聲明就成了美德,而懷疑這項聲明則成了罪過。

同時,倫理判斷之中卻又往往隱藏著事實聲明,支持者不會特別去提,因為他們認為這早已是不證自明的事實。於是,像“人命神聖”這種倫理判斷(無法用科學測試),裡面就可能包含著“每個人都擁有永恆的靈魂”這種事實聲明(而這是可以用科學來爭論的)。同樣,美國民族主義者宣稱“美國民族是神聖的”,這種看似屬於倫理判斷的說法,實際上仍是以某些事實聲明為基礎,例如“在過去幾個世紀,美國引領著大多數的道德進步、科學進步和經濟進步”。雖然我們不可能用科學來檢驗究竟美國民族是否神聖,但只要拆解一下這個論題,我們就能用科學來檢驗美國帶來的道德進步、科學進步和經濟進步是否確實高於正常比例。

正因為人類的價值觀裡永遠都藏著一些事實聲明,也就讓薩姆·哈里斯(Sam Harris)等哲學家認為,科學能夠解開一切的道德困境。哈里斯認為,所有人的終極價值都是相同的——將痛苦最小化、快樂最大化,因此,所有的倫理爭論都是關於“如何將快樂最大化”的事實論證。 6 宗教激進主義者想上天堂,是為了快樂;自由主義者想增加人類自由,是因為這樣能得到最大的快樂;德國民族主義者也認為,如果讓柏林控制整個世界,每個人都會更快樂。哈里斯認為,宗教激進主義者、自由主義者和民族主義者之間並沒有倫理上的爭議,只是對於如何達到共同的目標而彼此出現了在事實上的意見不合。

然而,就算哈里斯說得沒錯,即所有人都重視快樂,實際上也很難用這種觀點來平息倫理爭議,特別是“快樂”根本沒有科學上的定義或測量方法。讓我們再次以三峽大壩為例。就算我們同意,這項計劃的終極目標是讓世界成為一個更快樂的地方,該怎麼才能判斷“製造出廉價電力”會比“保護傳統生活方式”或“拯救稀有的白鰭豚”更有益於全球的快樂呢?只要我們還無法真正理解這種意識,就無法為快樂和痛苦制定出通用的度量標準,也就無法比較不同人之間的快樂和痛苦,更不用說跨物種的情況了。十多億中國人享有更廉價的電力時,會產生多少單位的快樂?整個白鰭豚物種滅絕時,又會產生多少單位的痛苦?再回歸到根本,難道快樂和痛苦真的是個可以用數學相加或相減的實體嗎?吃冰激凌很愉悅,找到真愛更令人愉悅,但難道只要有足夠的冰激凌,累積起來的快樂就能等於找到真愛的快樂嗎?

因此,雖然科學在倫理爭論方面能發揮的作用比一般想像的要多,但仍是有限的,至少目前如此。如果沒有一些宗教元素作為引導,就不可能維持大規模的社會秩序,就算是大學和實驗室也需要一點宗教的支持。宗教能為科學研究提供倫理上的理由,也因此能夠影響科學研究的議題以及科學發現的使用方式。因此,想要真正理解科學的歷史,就不能不談宗教信仰。科學家很少會談這一事實,但科學革命的背景也正產生於史上最教條武斷、最褊狹,也最具宗教色彩的社會。

獵巫行動

我們常常認為科學與世俗主義、寬容包容的價值觀有關。但真若如此,我們絕對難以想像科學革命竟出現在早期的現代歐洲。在哥倫布、哥白尼和牛頓的時代,歐洲的宗教狂熱者全球密度最高,而容忍度又是全球最低。科學革命中那些傑出人物生活的社會,驅逐了猶太人和穆斯林,燒死了成批的異端分子,把每個愛貓的老太太都當作女巫,每月滿月之日都要發起一場新的宗教戰爭。

如果你在約公元1600年前往開羅或伊斯坦布爾,看到的是擁有多元文化和充滿寬容的大都市,遜尼派、什葉派、東正教基督徒、天主教徒、亞美尼亞人、科普特人、猶太人,甚至偶爾還有印度教徒,比鄰而居,和平共處。雖然也有意見分歧和爭端騷亂,奧斯曼帝國也經常出現宗教歧視,但和歐洲相比,這裡仍然是自由主義的天堂。如果你再去當時的巴黎或倫敦,看到的會是城市裡充斥著宗教極端主義,只有主流教派得以生存——在倫敦他們殺害天主教徒,在巴黎他們殺害新教徒,猶太人長期被驅逐,而穆斯林連進城都是一種奢望。然而,科學革命卻始於倫敦和巴黎,而非開羅或伊斯坦布爾。

講到現代性的歷史,一般把它視為一場科學與宗教之爭。理論上,科學和宗教都是為了追求真理,而因為各自推崇不同的真理,也就注定有所衝突。但事實上,科學或宗教都不那麼在乎真理,因此兩者十分容易妥協、共存甚至合作。

宗教最在乎的其實是秩序,宗教的目的就是創造和維持社會結構;而科學最在乎的則是力量,科學的目的是通過研究得到力量,以治療疾病、征伐作戰、生產食物。就個人而言,科學家和神職人員可能很在意真理;但就整體而言,科學和宗教對真理的喜好遠不及秩序和力量。因此,兩者一拍即合。對於真理毫不妥協的追求,其實是一次靈性之旅,在宗教或科學機構之內卻很少見。

因此,對於現代歷史更準確的一種看法,其實是科學與特定宗教(也就是人文主義)達成協議的過程。現代社會相信人文主義教條,而科學的用途不是為了質疑這些教條,而是為了實現它們。就算在21世紀,也不太可能有純粹的科學理論取代人文主義教條,但讓兩者目前攜手同行的契約可能會瓦解,取而代之的是科學與其他後人文主義宗教之間截然不同的契約。接下來的兩章,將會談談科學與人文主義之間的現代契約。至於本書的第三部分,也是最後一部分,將會解釋這項契約為何正在瓦解,又將由什麼新的契約取而代之。