有一次,在印度尼西亞屬新幾內亞的首都查亞普拉,我和3位印度尼西亞朋友走進了一家鋪子,這時發生了一件事。對我說來,這件事就是太平洋島嶼歷史的縮影。我這3位朋友的名字分別是阿什馬德、維沃爾和索阿卡裡。這家鋪子是一個名叫平瓦的商人開的。阿什馬德是印度尼西亞政府官員,擔任我們的頭兒,因為他和我正在為政府組織一次生態調查,我們僱用了維沃爾和索阿卡裡做本地的助手。但阿什馬德從來沒有到過新幾內亞的山區森林,根本不知道該採辦什麼東西。這結果令人發笑。

在我的朋友們走進這家鋪子的時候,平瓦正在讀一份中文報紙。當他看見維沃爾和索阿卡裡時,他繼續讀他的報紙,但他一看到阿什馬德,就飛快地把報紙塞到櫃檯下面。阿什馬德拿起了一把斧頭,惹得維沃爾和索阿卡裡笑了起來,因為他把斧頭拿倒了。維沃爾和索阿卡裡教給他怎樣正確地握住斧柄砍東西。這時,阿什馬德和索阿卡裡注意到維沃爾的光腳丫子,因為他一輩子沒有穿過鞋,所以腳趾頭都向外張開。索阿卡裡挑了一雙最大的鞋往維沃爾的腳上套,但這雙鞋仍然太小,這引得阿什馬德、索阿卡裡和平瓦笑聲不斷。阿什馬德挑了一把塑料梳子來梳理他那又粗又黑的直髮。他看了一眼維沃爾的濃密的鬈發,把梳子遞給維沃爾。梳子立刻在頭髮裡卡住,維沃爾一使勁,梳子就立即折斷了。大家都笑了,維沃爾自己也笑了。接著維沃爾提醒阿什馬德要買許多大米,因為在新幾內亞的山村裡除了甘薯買不到其他食物,而吃甘薯會使阿什馬德的胃受不了——大家又笑了。

笑歸笑,我還是覺察到了潛在的緊張。阿什馬德是爪哇人,平瓦是中國人,維沃爾是新幾內亞高原人,而索阿卡裡是新幾內亞北部沿海低地人。爪哇人在印度尼西亞政府中大權獨攬,而印度尼西亞政府於20世紀60年代併吞了新幾內亞西部,並用炸彈和機關鎗粉碎了新幾內亞人的反抗。阿什馬德後來決定留在城裡,讓我獨自帶著維沃爾和索阿卡裡去做森林調查工作。他向我解釋了他的決定,他指著他那和新幾內亞人完全不同的粗直頭髮說,新幾內亞人會殺死任何一個長著他這樣頭髮的人,如果他們發現他遠離軍隊的支持的話。

平瓦已經收起了他的報紙,因為輸入中國印刷品在印度尼西亞屬新幾內亞在名義上是非法的。在印度尼西亞的很大一部分地區,商人都是中國移民。在經濟上佔支配地位的華人與政治上佔支配地位的爪哇人之間潛伏著的相互恐懼在1966年爆發為一場流血的革命,當時爪哇人屠殺了成千上萬的華人。維沃爾和索阿卡裡是新幾內亞人,他們也抱有大多數新幾內亞人對爪哇人獨裁統治所抱有的憤恨,但他們又互相瞧不起對方的群體。高原居民認為低地居民是光吃西谷椰子的無能之輩而不屑一顧,而低地居民也不把高原居民放在眼裡,說他們是未開化的大頭鬼,這是指他們那一頭濃密的鬈發,也是指他們那出名的傲慢態度。我與維沃爾和索阿卡裡建立了一個孤零零的森林營地還沒有幾天,他們差點兒用斧頭幹起架來。

阿什馬德、維沃爾、索阿卡裡和平瓦所代表的這些群體之間的緊張狀況,主宰了印度尼西亞這個世界上第四位人口最多的國家的政治。現代的這種緊張狀況的根源可以追溯到幾千年前。我們在考慮海外重大的人口流動時,往往著重考慮哥倫布發現美洲以來的那些人口流動,以及由此而產生的在各個歷史時期內歐洲人更替非歐洲人的情況。但在哥倫布之前很久也存在大規模的海外人口流動,而在史前期也已有了非歐洲人被其他非歐洲人所更替的現象。維沃爾、阿什馬德和索阿卡裡代表了史前時代從亞洲大陸進入太平洋的3次海外移民浪潮。維沃爾的高原地區居民可能是不遲於4萬年前開拓新幾內亞的大批早期亞洲移民的後代。阿什馬德的祖先在大約4萬年前最後從華南沿海到達,完成了對那裡的與維沃爾的祖先有親緣關係的人們的更替。索阿卡裡的祖先大約在36000年前到達新幾內亞,他們是來自華南沿海的同一批移民浪潮的一部分,而平瓦的祖先則仍然佔據著中國。

把阿什馬德和索阿卡裡的祖先分別帶到爪哇和新幾內亞的人口流動,被稱為南島人的擴張,這是過去6000年中發生的幾次規模最大的人口流動之一。其中的一支成為波利尼西亞人,他們住在太平洋中最偏遠的島上,是新石器時代各族群中最偉大的航海者。南島人今天所說的語言是分佈最廣的一種語言,從馬達加斯加到復活節島,覆蓋了大半個地球。在本書中,關於自冰期結束以來的人口流動問題,南島人的擴張佔有中心的地位,因為這是需要予以解釋的最重要的現象之一。為什麼是最後來自大陸中國的南島人在爪哇和印度尼西亞的其餘地方殖民並更替了那裡原來的居民,而不是印度尼西亞人在中國殖民並更替了中國人?南島人在佔據了整個印度尼西亞之後,為什麼不能再佔據新幾內亞低地那一塊沿海的狹長地帶,為什麼完全不能把維沃爾的族群從新幾內亞高原地區趕走?中國移民的後代又是怎樣變成波利尼西亞人的?

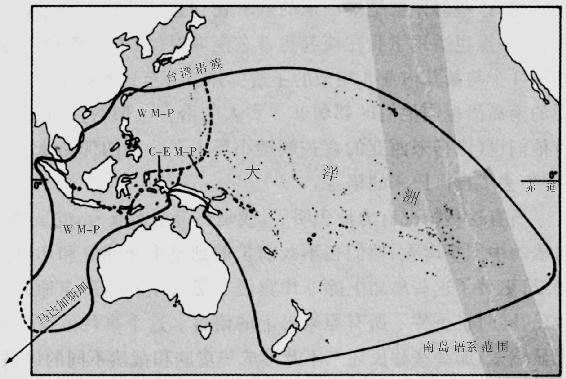

今天的爪哇島、大部分其他印度尼西亞島嶼(最東端的一些島嶼除外)以及菲律賓群島上的居民是頗為相似的。在外貌和遺傳上,這些島上的居民與華南的中國人相似,甚至與熱帶東南亞人更加相似,尤其與馬來半島的居民相似。他們的語言也同樣相似:雖然在菲律賓群島和印度尼西亞的西部及中部地區有374種語言,但它們全都有很近的親緣關係,都屬於南島語系的同一個語支(西馬來-波利尼西亞語支)。南島語到達亞洲大陸的馬來半島、越南和柬埔寨的一些小塊地區、印度尼西亞最西端的島嶼蘇門答臘和婆羅洲附近,但在大陸的其他地方就再也沒有這些語言了(圖17.1)。南島語中的一些詞被借入英語,其中包括「taboo」(禁忌)和「tattoo」(文身)(來自波利尼西亞語)、「boondocks」(荒野)(來自菲律賓的他加祿語)、「amok」(殺人狂)、「batik」(蠟防印花法[1])和「orangutan」(猩猩)(來自馬來語)。

印度尼西亞和菲律賓在遺傳和語言上的一致起初令人驚訝,就像中國在語言上的普遍一致令人驚訝一樣。著名的爪哇人化石證明,人類至少在印度尼西亞西部居住了100萬年之久。這應該使人類有充裕的時間逐步形成遺傳和語言方面的差異和對熱帶的適應性變化,如像其他許多熱帶居民的那種黑皮膚——但印度尼西亞人和菲律賓人卻膚色較淺。

南島語系諸語言分佈圖

圖17.1 南島語系包括4個語族,其中3個都在台灣,另一個(馬來-波利尼西亞語族)分佈甚廣。這後一個語族又包括兩個語支——西馬來-波利尼西亞語(=WM-P)和中-東馬來-波利尼西亞語(=C-EM-P)。這後一個語支又包括4個亞語支,其中分佈很廣的大洋洲亞語支在東,另外3個在西,其分佈地區小得多,包括哈爾馬赫拉島、印度尼西亞東部附近島嶼和新幾內亞西端。

同樣令人驚訝的是,除了膚色較淺這一點外,在其他體貌特徵和遺傳方面,印度尼西亞人和菲律賓人同熱帶東南亞人和中國華南人非常相似。只要看一看地圖就可清楚地知道,印度尼西亞提供了人類在4萬年前到達新幾內亞和澳大利亞的唯一可能的路線,因此人們可能天真地以為,現代的印度尼西亞人理應像現代的新幾內亞人和澳大利亞人。事實上,在菲律賓/印度尼西亞西部地區,只有幾個像新幾內亞人的人群,特別是生活在菲律賓山區的矮小黑人。菲律賓的這些矮小黑人可能是一些群體的孑遺,這些群體就是維沃爾的族群在到達新幾內亞之前的祖先,這一點也適用於我在談起熱帶東南亞時(第十六章)所提到的那3個與新幾內亞人相似的孑遺群體。甚至這些矮小黑人所說的南島語也同他們的鄰居菲律賓人的語言相似,這一點意味著他們也(像馬來西亞的塞芒族矮小黑人和非洲的俾格米人一樣)失去了自己原來的語言。

所有這些情況有力地表明了,或是熱帶東南亞人,或是說南島語的中國華南人,他們在不久前擴散到整個菲律賓和印度尼西亞,更替了這些島嶼上除菲律賓矮小黑人以外的所有原來的居民,同時也更替了所有原來島上的語言。這個事件發生的時間顯然太近,那些移民還來不及形成黑皮膚和截然不同的語系,也來不及形成遺傳特徵或遺傳差異。他們的語言當然比大陸中國的8大語言多得多,但不再迥然不同。許多相似的語言在菲律賓和印度尼西亞增生,只是反映了這些島嶼從未像中國那樣經歷過政治和文化的統一。

語言分佈的詳細情況為這種假設的南島人擴張的路線提供了有價值的線索。整個南島語系包括959種語言,分為4個語族。但其中一個被稱為馬來-波利尼西亞語的語族包括了這959種語言中的945種,幾乎覆蓋了南島語系整個地理分佈範圍。在說印歐語的歐洲人最近的海外擴張之前,南島語是世界上分佈最廣的語系。這表明,馬來-波利尼西亞語族最近從南島語系分化出來,從南島語的故鄉向遠方傳播,從而產生了許多地方性語言,但仍然都是近親語言,因為時間太短,還不能形成巨大的語言差異。至於南島語的故鄉究竟在何處,我們不應因此就把目光投向馬來-波利尼西亞語族,而應投向南島語系的另外3個語族,它們彼此之間的差異以及與馬來-波利尼西亞語族的差異,要大大多於馬來-波利尼西亞語族的各個語支之間的差異。

原來,這另外3個語族都有重疊分佈,與馬來-波利尼西亞語族的分佈相比,它們的分佈範圍全都很小。只有距華南大陸90英里的台灣島的土著在使用這些語言[2]。台灣的土著佔據了該島的大部分地區,直到最近的幾千年中大陸中國人才開始在島上大批定居。1945年後,尤其是1949年中國共產黨打敗了中國國民黨後,又有一批大陸人來到台灣,所以台灣土著現在只佔台灣人口的2%。南島語系的4個語族中有3個集中在台灣,這表明台灣就是今天各地南島語的故鄉,在過去幾千年的大部分時間裡,這些語言一直在台灣使用,因此有最長的時間來產生分化。這樣看來,從馬達加斯加到復活節島,所有其他南島語可能都起源於台灣向外的人口擴張。

現在,我們可以轉到考古證據方面來。雖然古代村落的遺址中沒有隨骨頭和陶器一起出土的語言化石,但仍然顯示了可以與語言聯繫起來的人的活動和文化產品。同世界上的其餘地區一樣,今天南島語分佈範圍內的大部分地區——台灣、菲律賓、印度尼西亞和許多太平洋島嶼——原來都為狩獵採集族群所佔據,他們沒有陶器,沒有打磨的石器,沒有家畜,也沒有作物。(這一推斷的唯一例外是馬達加斯加、美拉尼西亞東部、波利尼西亞和密克羅尼西亞這些偏遠的島嶼,因為狩獵採集族群從來沒有到達過這些地方,在南島人擴張前一直是人跡不至。)在南島語分佈範圍內,考古中發現最早的不同文化跡象的地方是——台灣。從公元前第四個一千年左右開始的打磨石器和源於華南大陸更早陶器的有圖案裝飾的不同陶器風格(所謂大坌坑陶器),在台灣和對面的華南大陸沿海地區出現。後來在台灣的一些遺址中出土的水稻和粟的殘跡提供了關於農業的證據。

台灣大坌坑遺址和華南沿海,不但有大量的石頭網墜和適於刳木為舟的扁斧,而且也有大量的魚骨和軟體動物的殼。顯然,台灣的這些新石器時代的最早居民已有了水運工具,足以勝任深海捕魚,並可從事經常性的海上交通,渡過該島與大陸之間的台灣海峽。因此,台灣海峽可能被用作航海訓練場,大陸中國人在這裡培養他們的航海技術,以便他們能夠在太平洋上進行擴張。

一種把台灣大坌坑文化同後來的太平洋島嶼文化聯繫起來的特殊的人工製品是樹皮舂搗器,這是一種石製工具,用來舂搗某些樹的含纖維的樹皮,以便製作繩索、魚網和衣服。太平洋民族一旦到了沒有產毛的家畜、沒有纖維作物因而也就沒有織造成的布的地方,他們穿衣就得依靠舂搗出來的樹皮「布」了。倫納爾島是波利尼西亞的一個傳統島嶼,直到20世紀30年代才開始西方化。這個島上的居民對我說,西方化產生了一個附帶的好處,就是島上變得安靜了。不再到處都是樹皮舂搗器的聲音了,不再每天從天亮一直舂搗到黃昏後了!

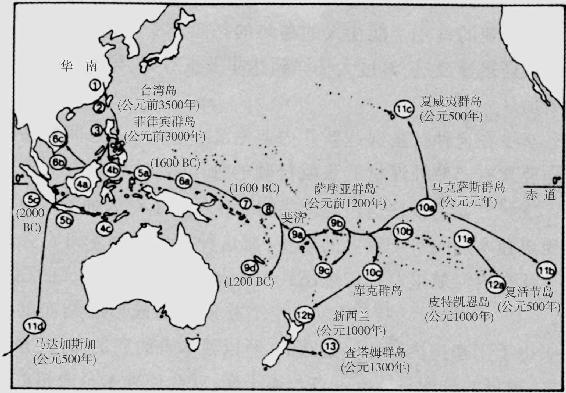

有考古證據表明,在大坌坑文化到達台灣後的1千年左右時間裡,明顯源自該文化的一些文化從台灣向外傳播得越來越遠,最後佔據了現代南島語的整個分佈範圍(圖17.2)。這方面的證據包括磨製的石器、陶器、家豬的骨骼和作物的殘跡。例如,台灣島上有花紋的大坌坑陶器為沒有花紋的素陶或紅陶所代替,這種陶器在菲律賓和印度尼西亞的西裡伯斯島及帝汶島上的一些遺址也有發現。這種包括陶器、石器和馴化動植物的「整體」文化在公元前3000年左右出現在菲律賓,在公元前2500年左右出現在印度尼西亞的西裡伯斯島、北婆羅洲和帝汶島,在公元前2000年左右出現在爪哇和蘇門答臘,在公元前1600年左右出現在新幾內亞地區。我們將要看到,在那些地方的擴張呈現出快艇般的速度,人們攜帶著整個文化向東全速前進,進入了所羅門群島以東過去沒有人跡的太平洋島嶼。這一擴張的最後階段發生在公元元年後的一千年中,導致了對波利尼西亞和密克羅尼西亞的每一個能住人的島嶼的拓殖。令人驚訝的是,這種擴張還迅速西進,渡過太平洋到達非洲東海岸,導致了對馬達加斯加島的拓殖。

圖17.2 南島人擴張路線及到達每一地區的大致年代。 台灣島(公元前3500年)

台灣島(公元前3500年)  婆羅洲

婆羅洲  斯裡伯斯島

斯裡伯斯島  帝汶島(公元前2500年左右)

帝汶島(公元前2500年左右)  哈爾馬赫拉島(公元前1600年左右)

哈爾馬赫拉島(公元前1600年左右)  爪哇島

爪哇島  蘇門答臘(公元前2000年左右)

蘇門答臘(公元前2000年左右)  俾斯麥群島(公元前1600年左右)

俾斯麥群島(公元前1600年左右) 馬來半島

馬來半島  越南(公元前1000年左右)

越南(公元前1000年左右)  所羅門群島(公元前1600年左右)

所羅門群島(公元前1600年左右)  聖克魯斯群島

聖克魯斯群島  斐濟

斐濟  湯加

湯加  新喀裡多尼亞(公元前1200年左右)

新喀裡多尼亞(公元前1200年左右)  社會群島

社會群島  土阿莫土群島(公元元年左右)

土阿莫土群島(公元元年左右) 馬達加斯加(公元500年)

馬達加斯加(公元500年)  查塔姆群島(公元1300年)

查塔姆群島(公元1300年)

至少在這種擴張到達新幾內亞沿海之前,各島之間的往來可能要靠有雙舷外浮材的張帆行駛的獨木舟,這種船今天在整個印度尼西亞仍很普遍。這種船的設計代表了對那種刳木而成的簡單獨木舟的一個重大的進步,而這種簡單的獨木舟在全世界生活在內河航道上的傳統民族中十分流行。刳木而成的獨木舟,顧名思義,就是一段用扁斧挖空並使兩端成形的結實的樹幹。由於用來掏挖的樹幹是圓的,所以獨木舟的底部也是圓的,這樣,重量的分配只要有一點點不平衡,就會使獨木舟向超重的一邊傾翻。每當我乘坐獨木舟由新幾內亞人劃著沿著新幾內亞的河流逆流而上時,一路上大部分時間裡我都是提心吊膽,好像我只要稍微動一動,獨木舟就會傾覆,把我和我的雙筒望遠鏡翻落水中去與鱷魚為伍。在風平浪靜的江河湖泊裡划獨木舟,新幾內亞人能夠做到行所無事,但如果是在海上,即使風浪不太大,就連新幾內亞人也不會去駕駛獨木舟。因此,設計出某種穩定裝置不但對南島人在整個印度尼西亞進行擴張至關重要,而且甚至對台灣的最早開拓也是必不可少的。

解決辦法是把兩根較小的圓木(「浮材」)綁在船舷外側,一邊一根,距離船體幾英尺遠,用垂直地縛在船體和浮材上的支桿來連接。每當船體開始向一邊傾側時,那一邊浮材的浮力使浮材不會被推入水下,因而實際上不可能使船傾覆。這種雙舷外浮材張帆行駛獨木舟的發明可能是促使南島人從中國大陸向外擴張的技術突破。

考古學證據和語言學證據之間兩個引人注目的一致證實了這樣的推斷:幾千年前把一種新石器文化帶到台灣、菲律賓和印度尼西亞的民族說的是南島語,並且是今天仍然居住在這些島嶼上的說南島語的人的祖先。首先,這兩種證據清楚地表明了向台灣的移民是從華南沿海向外擴張的第一階段,而從台灣向菲律賓和印度尼西亞的移民則是這種擴張的第二階段。如果這種擴張從熱帶東南亞的馬來半島開始,先到距離最近的印度尼西亞島嶼蘇門答臘,然後到達印度尼西亞的其他島嶼,最後到達菲律賓和台灣,那麼我們就會發現馬來半島和蘇門答臘的現代語言中南島語系的最深刻的變化(反映了最大的時間縱深),而台灣和菲律賓的語言可能只是在最近才在一個語族內發生分化。相反,最深刻的變化卻發生在台灣,而馬來半島和蘇門答臘的語言全都屬於同一個亞語支:西馬來-波利尼西亞語支最近出現的一個分支,而西馬來-波利尼西亞語支又是波利尼西亞語族相當晚近出現的一個分支。語言關係的這些細節與考古證據完全一致,因為考古證據表明,向馬來半島移民是最近的事,它發生在向台灣、菲律賓和印度尼西亞移民之後,而不是發生在這之前。

考古學證據與語言學證據之間的另一個一致之處,是古代南島人所使用的整個文化內容。考古學為我們提供了以陶器、豬骨和魚骨等為形式的直接文化證據。人們開始時可能會感到奇怪,一個只研究現代語言(這些語言的沒有文字的祖代形式仍然無人知曉)的語言學家怎麼會斷定6000年前生活在台灣的人是否已經養豬。辦法是比較來源於已經消失的古代語言(所謂原始母語)的現代語言詞彙來重構古代語言的詞彙。

例如,分佈地區從愛爾蘭到印度的印歐語系的許多語言中,意思為「羊」的詞都十分相似:在立陶宛語、梵語、拉丁語、西班牙語、俄語、希臘語和愛爾蘭語中分別為「avis」、「avis」、「ovis」、「oveja」、「ovtsa」、「owis」和「oi」。(英語的「sheep」顯然來源不同,但英語在「ewe」〔母羊〕這個詞中仍保留了原來的詞根。)對各種現代印歐語在歷史過程中經歷的語言演變所進行的比較表明,在大約6000年前的祖代印歐語中,這個詞的原來形式是「owis」。這種沒有文字的祖代語言稱之為原始印歐語。

顯然,6000年前的原始印歐人已經飼養羊,這是與考古證據一致的。他們的詞彙中另外有將近2000個詞同樣可以予以重構,其中包括表示「山羊」、「馬」、「輪子」、「兄弟」和「眼睛」這些詞。但表示「gun」(槍炮)的詞卻無法從任何原始印歐語的詞重構出來,這個詞在不同的現代印歐語中用的是不同的詞根:在英語中是「gun」,在法語中是「fusil」,在俄語中是「ruzhyo」,()等等。這一點不應使我們感到驚奇:6000年前的人不可能有表示槍炮的詞,因為槍炮只是過去1000年內發明出來的武器。由於沒有繼承下來的表示「槍炮」這個意思的共同詞根,所以在槍炮最後發明出來時,每一種印歐語都得創造出自己的詞來或者從別處借用。

我們可以用同樣的辦法,把現代的台灣語、菲律賓語、印度尼西亞語和波利尼西亞語加以比較,從而重構出在遠古所使用的一種原始南島語來。誰也不會感到驚奇的是,這種重構出來的原始南島語有這樣一些意思的詞如「二」、「鳥」、「耳朵」和「頭虱」;當然,原始的南島人能夠數到2,知道鳥,有耳朵和虱子。更有意思的是,這種重構出來的語言中有表示「豬」、「狗」和「米」這些意思的詞,因此這些東西想必是原始南島文化的一部分。這種重構出來的語言中有大量表示海洋經濟的詞,如「帶舷外浮材的獨木舟」、「帆」、「大蛤」、「章魚」、「漁柵」和「海龜」。不管原始的南島人生活在什麼地方和什麼時候,關於他們的文化的語言學證據與關於大約6000年前生活在台灣的能夠制陶、面向海洋、從事糧食生產的民族的考古學證據非常吻合。

同樣的方法也可用來重構原始的馬來-波利尼西亞語,這是南島人從台灣向外移民後所使用的祖代語言。原始的馬來-波利尼西亞語中有一些用來表示熱帶作物的詞,如芋艿、麵包果、香蕉、薯蕷和椰子,在原始的南島語中,無法重構出任何表示這些作物的詞。因此,這個語言學上的證據表明,南島語中許多熱帶作物的名字是在南島人從台灣向外移民後才有的。這個結論是與考古學上的證據相一致的:隨著農民移民從台灣(位於赤道以北23度附近)南下,向赤道熱帶地區擴散,他們開始越來越依賴熱帶的根用作物和樹生作物,接著他們又把這些作物帶進了熱帶太平洋地區。

那些從華南經由台灣南下的說南島語的農民怎麼會這樣全面地更替了菲律賓和印度尼西亞西部的狩獵採集人口,以致那原有的人口很少留下什麼遺傳學的證據和根本沒有留下任何語言學的證據?其原因與歐洲在過去不到兩個世紀的時間內更替或消滅澳大利亞土著的原因相同,也與華南人在這以前更替了熱帶東南亞人的原因相同:即農民的稠密得多的人口、優良的工具和武器、更發達的水運工具和航海技術以及只有農民而不是狩獵採集族群才對之有某種抵抗力的流行疾病。在亞洲大陸,說南島語的農民同樣能夠更替馬來半島上以前的狩獵採集族群,因為他們從南面和東面(從印度尼西亞的島嶼蘇門答臘和婆羅洲)向該半島移民,與說南亞語的農民從北面(從泰國)向該半島移民差不多同時。其他一些說南島語的人終於在越南南部和柬埔寨的一些地方立定了腳根,成為這兩個國家中說占語的現代少數民族的祖先。

然而,說南島語的農民未能再向前進入東南亞大陸,因為說南亞語和加岱語的農民已經更替了那裡原有的狩獵採集族群,同時也因為說南島語的農民並不擁有對說南亞語和傣-加岱語的農民的任何優勢。雖然根據我們的推斷,說南島語的人來自華南沿海地區,但在今天的大陸中國已沒有人說南島語了,這可能是因為它們在說漢藏語的人向南擴張時同其他幾百種原有的中國語言一起被消滅了。但與南島語最接近的語族據認為是傣-加岱語、南亞語和苗瑤語。因此,雖然中國的南島語可能沒有逃過被中國王朝攻擊的命運,但它們的一些親屬語言卻逃過了。

至此,我們已經跟隨說南島語的人走過了他們初期階段的擴張路線,從華南沿海經過台灣和菲律賓到達印度尼西亞的西部和中部,行程2500英里。在這擴張過程中,這些說南島語的人從海岸到內陸,從低地到山區,逐步佔據了這些島上所有適於居住的地區。他們的為人所熟知的不遲於公元前1500年的考古標誌——包括豬骨和素面紅紋陶器——表明,他們已經到達了印度尼西亞東部的哈爾馬赫拉島,距離新幾內亞這個多山的大島的東端不到200英里。他們是否像已經佔領斯裡伯斯、婆羅洲、爪哇和蘇門答臘這些多山的大島那樣,去著手佔領新幾內亞呢?

他們沒有那樣做,看一看大多數現代新幾內亞人的臉就會清楚地知道,對新幾內亞人的遺傳所進行的詳細研究也證實了這一點。我的朋友維沃爾和其他所有新幾內亞高原人的黑皮膚、濃密的鬈發和臉型,與印度尼西亞人、菲律賓人和華南人是明顯不同的。新幾內亞內陸和南部沿海的低地人與高原人相似,只是身材一般較高。遺傳學家沒有能從新幾內亞高原人的血樣中發現南島人特有的遺傳標誌。

但對新幾內亞北部和東部沿海民族和新幾內亞北面和東面的俾斯麥群島和所羅門群島的民族來說,情況就比較複雜。從外表來看,他們或多或少地介於像維沃爾這樣的高原人和像阿什馬德這樣的印度尼西亞人之間,不過一般都大大接近維沃爾。例如,我的朋友索阿卡裡來自北部沿海地區,他的波浪形頭髮介於阿什馬德的直髮和維沃爾的鬈發之間,他的膚色比維沃爾的膚色多少要淺一些,卻又比阿什馬德的膚色深得多。從遺傳來看,俾斯麥群島和所羅門群島上的居民有大約15%的說南島語族群的成分,而85%像新幾內亞高原地區的人。因此,南島人顯然到過新幾內亞地區,但未能完全深入該島腹地,所以在遺傳上被新幾內亞北部海岸和島嶼上的原先居民所削弱了。

現代語言基本上說的是同一個故事,不過更詳細罷了。我在第十五章說過,大多數新幾內亞語言叫做巴布亞諸語言,它們同世界上其他地方的任何語系都沒有親緣關係。在新幾內亞山區、新幾內亞西南部和中南部整個低地地區(包括新幾內亞海岸地區和北部內陸地區)所說的每一種語言,毫無例外都是某一種巴布亞語。但某些南島語言只在北部和東南部附近的一片狹長地帶使用。俾斯麥群島和所羅門群島上的大多數語言是南島語言,某些巴布亞語言只在幾個島上的一些小塊孤立地區使用。

在俾斯麥群島、所羅門群島和新幾內亞北部沿海所使用的南島語言是一個叫做大洋洲語言的亞語支,它們同哈爾馬赫拉島和新幾內亞西端所使用的語言的亞語支有著親緣關係。人們在看地圖時可能會想到,這種語言學上的關係證實了新幾內亞地區說南島語的人是取道哈爾馬赫拉島到達新幾內亞的。南島語和巴布亞語的一些細節和它們在新幾內亞北部的分佈情況表明,說南島語的入侵者與說巴布亞語的本地居民有過長期的交往。這個地區的南島語和巴布亞語顯示了對彼此的詞彙和語法的巨大影響,使人難以確定某些語言基本上是受到巴布亞語言影響的南島語還是受到南島語言影響的巴布亞語言。如果你在新幾內亞北部沿海或海岸外的島嶼上旅行,走過了一個又一個村子,你會發現一個村子講的是南島語,下一個村子講的是巴布亞語,再下一個村子講的又是南島語,但在語言分界線上卻沒有發生任何遺傳中斷。

所有這一切表明,說南島語的入侵者的後代和原來新幾內亞人的後代,幾千年來一直在新幾內亞北部沿海地區及其島嶼上進行貿易、通婚並獲得了彼此的基因與語言。這種長期的接觸對轉移南島語言效果較大,而對轉移南島人的基因則效果較小,其結果是俾斯麥群島和所羅門群島的島民現在說的是南島語,而他們的外貌和大多數基因卻仍然是巴布亞人的。但南島人的基因和語言都沒有能深入新幾內亞的腹地。這樣,他們入侵新幾內亞的結果就和他們入侵婆羅洲、西裡伯斯和其他印度尼西亞大島的結果大不相同,因為他們在印度尼西亞的這些島嶼以不可阻擋之勢把原先居民的基因和語言消滅殆盡。為了弄清楚在新幾內亞發生的事情,讓我們現在轉到考古證據上來。

公元前1600年左右,人們所熟知的南島人擴張的考古標誌——豬、雞、狗、紅紋陶、打磨石扁斧和大蛤殼——在哈爾馬赫拉島出現,幾乎與此同時,這些東西也在新幾內亞地區出現了。但南島人到達新幾內亞與他們在這之前到達菲律賓和印度尼西亞有兩個不同的特點。

第一個特點是陶器的紋飾。陶器的紋飾具有審美特點而不具有任何經濟意義,但卻使考古學家立即認出某個早期的南島人遺址。雖然菲律賓和印度尼西亞的南島人的大多數早期陶器都沒有紋飾,但新幾內亞地區的陶器卻有著水平帶狀幾何圖形的精美紋飾。在其他方面,這種陶器還保留了印度尼西亞的南島人的早期陶器所特有的紅色泥釉和器皿形制。顯然,新幾內亞地區南島人移民想到了給他們的壺罐「文身」,這也許是受到他們已經用在樹皮布和文身花紋上的幾何圖案的啟發。這個風格的陶器叫做拉皮塔陶器,這是以它的繪製之處名叫拉皮塔的考古遺址命名的。

新幾內亞地區南島人早期遺址的重要得多的與眾不同的特點是它們的分佈。在菲律賓和印度尼西亞,甚至已知最早的南島人遺址都是在一些大島上,如呂宋、婆羅洲和西裡伯斯,但新幾內亞地區的拉皮塔陶器遺址則不同,它們幾乎都是在偏遠大島周邊的一些小島上。迄今為止,發現拉皮塔陶器的只有新幾內亞北部海岸上的一處遺址(艾泰普)和所羅門群島上的兩三處遺址。新幾內亞地區發現拉皮塔陶器的大多數遺址是在俾斯麥群島,在俾斯麥群島中較大島嶼海岸外的小島上,偶爾也在這些較大島嶼本身的海岸上。既然(我們將要看到)這些製作拉皮塔陶器的人能夠航行幾千英里之遙,但他們卻未能把他們的村莊搬到幾英里外的俾斯麥群島中的大島上去,也未能搬到幾十英里外的新幾內亞去,這肯定不是由於他們沒有能力到達那裡。

拉皮塔人賴以生存的基礎可以根據考古學家們在拉皮塔遺址出土的那些垃圾重構出來。拉皮塔人生活的主要依靠是海產,其中包括魚、海豚、海龜、鯊魚和有殼水生動物。他們飼養豬、雞和狗,吃許多樹上的堅果(包括椰子)。雖然他們可能也吃南島人常吃的根用作物如芋艿和薯蕷,但很難找到關於這些作物的證據,因為堅硬的堅果殼在垃圾堆裡保存幾千年的可能性要比軟柔的根莖大得多。

當然,要想直接證明製造拉皮塔陶器的人說的是某種南島語,這是不可能的。然而,有兩個事實使得這一推斷幾乎確定無疑。首先,除了這些陶器上的紋飾外,這些陶器本身以及與其相聯繫的文化器材,同印度尼西亞和菲律賓現代的說南島語社會的古代遺址中發現的文化遺存有類似之處。其次,拉皮塔陶器還出現在以前人跡不到的遙遠的太平洋島嶼上,但沒有任何證據表明,在那次帶來拉皮塔陶器的移民浪潮後接著又出現過第二次重大的移民浪潮,而這些島上的現代居民說的又是一種南島語言(詳見下文)。因此,可以有把握地假定,拉皮塔陶器是南島人到達新幾內亞的標誌。

那些說南島語的製造陶器的人在大島附近的小島上幹些什麼呢?他們可能和直到最近還生活在新幾內亞地區的一些小島上的制陶人過著同樣的生活。1972年,我訪問了錫亞西島群中的馬萊島上的一個這樣的村莊。錫亞西島群在中等大小的翁博伊島的外面,而翁博伊島又在新不列顛群島中較大的俾斯麥島的外面。當我在馬萊島上岸找鳥時,我對那裡的人一無所知,所以我看到的情景使我大吃一驚。在這類地方人們通常看到的是有低矮簡陋的小屋的村莊,四周圍著足以供應全村的園圃,沙灘上繫著幾條獨木舟。但馬萊島的情況卻不是這樣,那裡的大部分地區都建有一排排木屋,沒有留下任何可以用作園圃的隙地——簡直就是新幾內亞版的曼哈頓鬧市區。沙灘上有成排的大獨木舟。原來馬萊島的居民除了會捕魚外,還是專業的陶工、雕刻工和商人。他們的生計靠製造精美的有紋飾的陶器和木碗,用獨木舟把它們運往一些大的島嶼,用他們的物品換來豬、狗、蔬菜和其他生活必需品。甚至馬萊島的居民用來造獨木舟的木材也是從附近的翁博伊島上的村民那裡交換來的,因為馬萊島沒有可以用來做成獨木舟的大樹。

在歐洲航運業出現以前的日子裡,新幾內亞各島嶼之間的貿易是由這些製造獨木舟的陶工集團壟斷的,他們沒有航海儀器但卻精於航行,他們生活在近海的小島上,有時也生活在大陸沿海的村莊裡。到1972年我到達馬萊島的時候,當地的這些貿易網或者已經瓦解,或者已經萎縮,這一部分是由於歐洲內燃機船和鋁制壺罐的競爭,一部分是由於澳大利亞殖民政府在幾次淹死商人的事故後禁止獨木舟長途航行。我可以推測,在公元前1600年後的許多世紀中,拉皮塔的陶工就是新幾內亞地區進行島際貿易的商人。

南島語向新幾內亞北部海岸傳播,甚至在最大的俾斯麥群島和所羅門群島上傳播,必定多半是在拉皮塔時代以後發生的,因為拉皮塔遺址本身就是集中在俾斯麥群島中的一些小島上的。直到公元元年左右,具有拉皮塔風格的陶器才出現在新幾內亞東南半島的南側。當歐洲人在19世紀晚些時候開始對新幾內亞進行實地考察時,新幾內亞南部沿海的所有其餘地區仍然只生活著說巴布亞語的人,雖然說南島語的人不但在東南部的半島而且也在阿魯島和凱島(距新幾內亞南海岸西部70—80英里處)立定了腳根。因此,說南島語的人可以有幾千年的時間從附近的基地向新幾內亞內陸和南部海岸地區移民,但他們沒有這樣做。甚至他們對新幾內亞北部海岸邊緣地區的移民,與其說是遺傳上的,不如說是語言上的;所有北部海岸地區的人從遺傳來看絕大多數仍然是新幾內亞人。他們中的一些人最多只是採用了南島語言,而這可能是為了與那些實現社會與社會溝通的長途販運的商人進行交際的目的。

因此,南島人在新幾內亞地區擴張的結果與在印度尼西亞和菲律賓擴張的結果全然不同。在印度尼西亞和菲律賓,當地的人口消失了——大概是被這些入侵者趕走、殺死、用傳染病害死或甚至同化了。而在新幾內亞,當地的人口多半把這些入侵者擋在外面。在這兩種情況下,入侵者(南島人)都是一樣的,而當地的居民從遺傳來看也可能彼此相似,如果就像我前面提到的那樣,被南島人所取代的原有的印度尼西亞居民與新幾內亞人真的有親戚關係的話。那麼,為什麼還會有這種全然不同的結果呢?

如果考慮一下印度尼西亞和新幾內亞本地人的不同的文化環境,答案就變得顯而易見了。在南島人到來之前,印度尼西亞的大部分地區只有稀少的甚至連打磨石器都沒有的狩獵採集族群。相比之下,在新幾內亞高原地區,可能還有新幾內亞低地地區以及俾斯麥群島和所羅門群島,糧食生產的確立已有幾千年之久。新幾內亞高原地區養活了在現代世界上任何地方都算得上最稠密的石器時代的人口。

南島人在與那些已經紮下根來的新幾內亞人的競爭中幾乎沒有任何優勢。南島人賴以生存的一些作物,如芋艿、薯蕷和香蕉,可能是在南島人到來之前就已在新幾內亞獨立馴化出來了。新幾內亞人很快就把南島人的雞、狗、尤其是豬吸收進他們的糧食生產經濟中來。新幾內亞人已經有了打磨的石器。他們對一些熱帶疾病的抵抗力至少不比南島人差,因為他們同南島人一樣,也有同樣的5種預防瘧疾的基因,而這些基因有些或全部都是在新幾內亞獨立演化出來的。新幾內亞人早已是熟練的航海者,雖然就造詣來說還趕不上製造拉皮塔陶器。在南島人到來之前的幾萬年中,新幾內亞人便已向俾斯麥群島和所羅門群島移民,而至少在南島人到來之前的1800年中,黑曜石(一種適於製作鋒銳工具的火山石)貿易便已興旺發達起來。新幾內亞人甚至好像在不久前逆南島人的移民浪潮而向西擴張,進入印度尼西亞東部,那裡的哈爾馬赫拉島北部和帝汶島上所說的語言是典型的巴布亞語,與新幾內亞西部的某些語言有著親屬關係。

總之,南島人擴張的不同結果引人注目地證明了糧食生產在人口流動中的作用。說南島語的糧食生產者遷入了兩個由可能有親屬關係的原住民佔有的地區(新幾內亞和印度尼西亞)。印度尼西亞的居民仍然是狩獵採集族群,而新幾內亞的居民早已是糧食生產者,並發展出糧食生產的許多伴隨物(稠密的人口、對疾病的抵抗力、更先進的技術,等等)。結果,雖然南島人的擴張消滅了原先的印度尼西亞人,但在新幾內亞地區卻未能取得多大進展,就像它在熱帶東南亞與說南亞語和傣-加岱語的糧食生產者的對壘中也未能取得進展一樣。

至此,我們已經考查了南島人通過印度尼西亞直到新幾內亞海岸和熱帶東南亞的擴張。在第十九章我們還將考查一下他們渡過印度洋向馬達加斯加擴張的情形,而在第十五章我們已經看到不利的生態環境使南島人未能在澳大利亞的北部和西部紮下根來。這種擴張重振餘勢之日,就是拉皮塔陶工揚帆遠航之時:他們進入了所羅門群島以東的太平洋海域,來到了一個以前沒有人到過的島嶼世界。公元前1200年左右的拉皮塔陶器碎片、人們熟知的三位一體的豬雞狗,以及其他一些常見的關於南島人的考古標誌,出現在所羅門群島以東一千多英里處的斐濟、薩摩亞和湯加這些太平洋群島上。基督紀元的早期,大多數這樣的考古標誌(引人注目的例外是陶器)出現在波利尼西亞群島東部的那些島嶼上,包括社會群島和馬克薩斯群島。更遠的獨木舟長途水上航行把一些移民往北帶到了夏威夷,往東帶到了皮特凱恩島和復活節島,往西南帶到了新西蘭。今天在這些島嶼中,大部分島嶼上的土著都是波利尼西亞人,他們因而都是拉皮塔陶工的直系後裔。他們說的南島語和新幾內亞地區的語言有著近親關係,他們的主要作物是南島人的全套作物,包括芋艿、薯蕷、香蕉、椰子和麵包果。

公元1400年左右,也就是在歐洲「探險者」進入太平洋之前僅僅一個世紀,亞洲人佔領了新幾內亞海岸外的查特姆群島,從而最後完成了對太平洋的探險任務。他們的持續了幾萬年之久的探險傳統,是在維沃爾的祖先通過印度尼西亞向新幾內亞和澳大利亞擴張的時候開始的,而只是在目標已盡、幾乎每一座適於住人的太平洋島嶼都已被佔領的時候,它才宣告結束。

對於任何一個對世界史感興趣的人來說,東亞和太平洋人類社會是頗有教益的,因為它們提供了如此眾多的關於環境塑造歷史的例子。東亞和太平洋族群憑借他們地理上的家園,無論在利用可馴化的動植物方面,或是在與其他族群的聯繫方面,都顯得與眾不同。一次又一次地,是具有發展糧食生產的先決條件並處在有利於傳播來自別處的技術的地理位置上的族群,取代了缺乏這些優勢的族群。一次又一次地,當一次移民浪潮在不同的環境中展開時,環境的不同決定了移民們的後代以各自的不同方式發展。

例如,我們已經看到,中國的華南人發展了本地的糧食生產和技術,接受了華北的文字、更多的技術和政治組織,又進而向熱帶東南亞和台灣移民,大規模地取代了這些地區的原有居民。在東南亞,在那些從事糧食生產的華南移民的後代或親戚中,在泰國東北部和老撾山區雨林中的永布裡人重新回到狩獵採集生活,而永布裡人的近親越南人(所說的語言和永布裡語言同屬南亞語的一個語支)始終是肥沃的紅河三角洲的糧食生產者,並建立了一個廣大的以金屬為基礎的帝國。同樣,在說南島語的來自台灣和印度尼西亞的農民移民中,婆羅洲雨林中的普南人被迫回到了狩獵採集的生活方式,而他們的生活在肥沃的爪哇火山土上的親戚們仍然是糧食生產者,在印度的影響下建立了一個王國,採用文字,並在婆羅浮屠建有巨大的佛教紀念性建築物。這些進而向波利尼西亞移民的南島人同東亞的冶金術和文字隔絕了,因此始終沒有文字,也沒有金屬。然而,我們在第二章裡看到,波利尼西亞的政治和社會組織以及經濟結構在不同的環境中經歷了巨大的分化。在一千年內,波利尼西亞東部的移民在查特姆群島回復到狩獵採集生活,而在夏威夷則建立了一個從事集約型糧食生產的原始國家。

當歐洲人終於來到時,他們的技術優勢和其他優勢使他們能夠對熱帶東南亞的大部分地區和各個太平洋島嶼建立短暫的殖民統治。然而,當地的病菌和糧食生產者妨礙了歐洲人大批地在這個地區的大多數地方定居。在這一地區內,只有新西蘭、新喀裡多尼亞和夏威夷——這幾個面積最大、距離赤道最遠、最偏僻的、因而處於幾乎最溫和的(像歐洲一樣的)氣候之中的島嶼——現在生活著大量的歐洲人。因此,與澳大利亞和美洲不同,東亞和大多數太平洋島嶼仍然為東亞民族和太平洋民族所佔有。

注 釋:

1. 蠟防印花法:一種起源於爪哇的在棉布上印花的方法。——譯者

2. 按:台灣高山族語言屬南島語系。——譯者