「假如不預先假定過去和將來有區別,經驗這個詞就不會有意義。」

卡爾·馮·魏澤克

「但我總是聽到在我背後,有翼的時間之車在迅速駛近。」

安得魯·馬維爾

兩場大革命促成了新物理學的誕生,一場是量子論,一場是相對論。後者幾乎完全是愛因斯坦一人的成就。相對論是一個關於空間、時間和運動的理論。其影響同量子論一樣,既深刻又令人迷惑,並對人們抱有的關於宇宙本質的很多觀念構成了挑戰。相對論對時間的處理,是有史以來對人們的傳統觀念最有挑戰性的,因為時間是世界上各大宗教長期以來所熱切關心的一個問題。

就我們對世界的經驗而言,時間是如此基本的東西,以至誰若想擺弄擺弄它,便會遭到人們的反抗,遭到極大的懷疑。每個星期,我都收到一些業餘科學家們的來稿。這些人一心想找出愛因斯坦的錯誤,企圖再將傳統的、常識性的時間概念復原,儘管過去將近80年以來,相對論一直是成功的,還沒有任何一個實驗證明按相對論做出的完美無缺的預言有什麼錯誤。

我們對個人同一性的看法,即對自我、對靈魂的看法,是與記憶、與延續的經歷密切相關的。只是說在此刻「我存在」還不夠。是一個人,就意味著經驗的連續,還有將經驗連接起來的某些特徵,如記憶。這個問題具有很強的宗教意味,也是一個讓人容易動感情的問題。很可能就是因為這個緣故,新物理學的那些看法才受到了抵制,同時科學家和科學門外漢們,都深深地被相對論的那些讓人不知所措的推論所吸引。

愛因斯坦的所謂狹義相對論發表於1905年。狹義相對論起源於愛因斯坦試圖消除物體的運動和電磁擾動的傳播之間明顯的矛盾。光信號的行為尤其顯得違反人們信奉已久的原理,即一切勻速運動都是完全相對的。我們在這裡不必去討論那些技術性細節。反正結果是,愛因斯坦重建了相對性原理,使之即使在涉及光信號的情況下也能成立,但做到這一點是有代價的。

狹義相對論的第一個受害者是人們對時間的信仰——時間是絕對的,普遍的。愛因斯坦證明,時間實際上是有彈性的,可以被運動伸長或壓縮。每一個觀察者都帶著他自己的時間尺度,而他的時間尺度在一般情況下是與別人的不一樣的。在我們自己的參照系中,時間從來也不會顯得有什麼異常,但相對於另一個以與我們不同的方式運動的觀察者而言,我們的時間就可能是被扭曲了,與他們的時間不同步了。

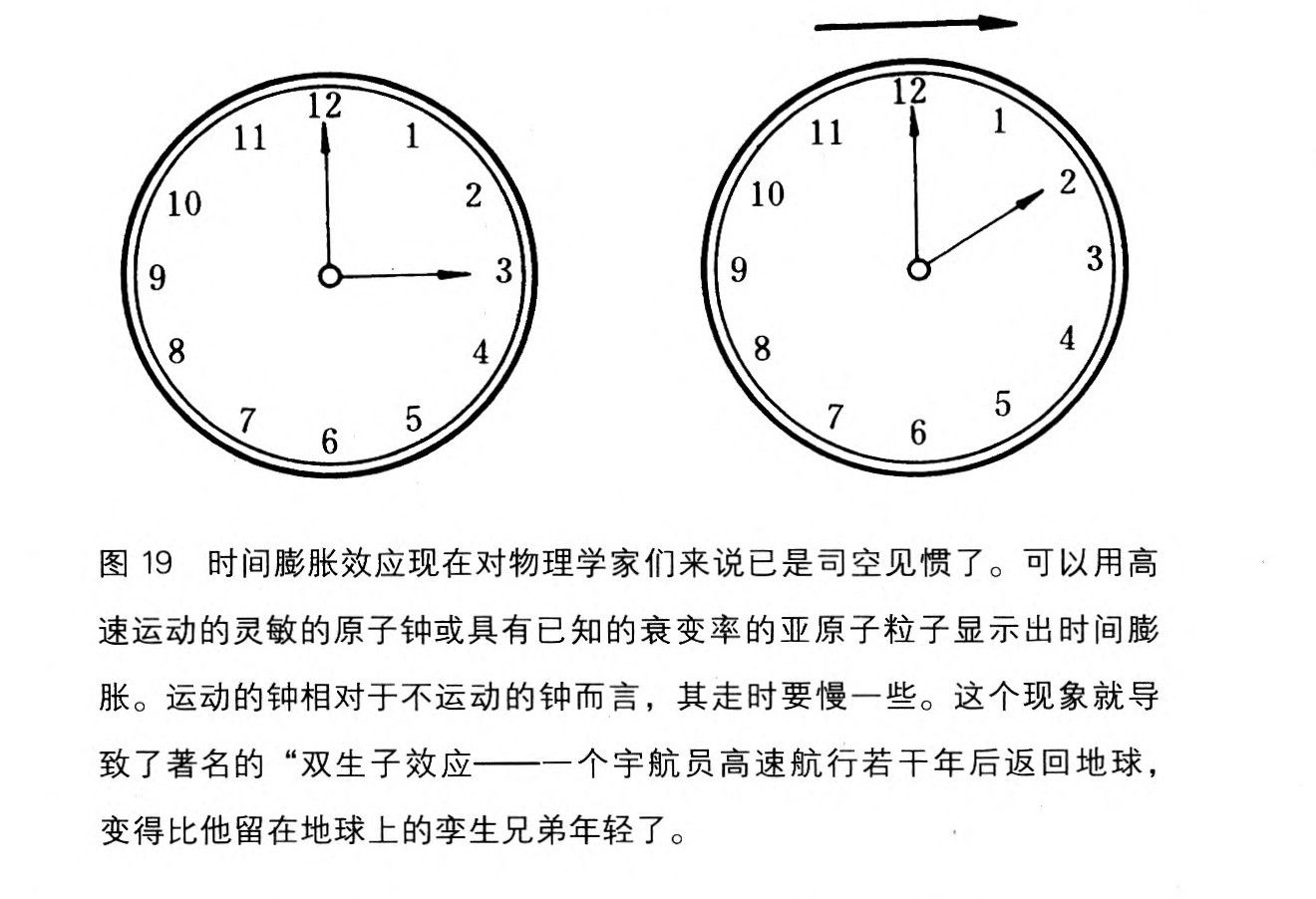

時間尺度發生這樣奇妙的錯亂,使得我們有可能進行一種時間旅行。從某種意義上說,我們都是時間中的旅行者,都在奔向將來,但時間的彈性使得一些人能比另一些人早一些到達將來。高速運動使你能夠減慢你自己的計時器的運轉,好像是讓別人沖在時間的前面。用這種辦法,就有可能比靜坐不動更快地到達某一遙遠的時刻。從原則上講,我們可以在幾小時之內就到達2000年。然而,要想得到可觀的時間彎曲,就必須有每秒幾萬英里的高速。現有的火箭速度,只能使精確的原子鐘顯示出些微的時間膨脹。時間膨脹的關鍵是光速。隨著我們接近光速,時間彎曲也逐步升級。相對論禁止任何人超過光速,因為超過光速,就會出現時間倒轉的情況。

可以用高速的亞原子粒子使時間戲劇性地縮短。μ介子在巨大的迴旋加速器中被加速到接近光速,可享有十幾倍於它靜止時的壽命(它靜止時,大約在1微秒之內就會衰變)。

相對論也同樣使空間受到了重大損害,使空間也成為具有彈性的了。當時間被伸長時,空間就被縮短。假如你坐在列車上,列車馳過車站,從你的參照系來看(你的參照系是與站台上的搬運工的參照系相對的),車站上的鍾走得要稍微慢一點。作為補償,站台在你看來也顯得短了一些。當然,這些事我們從未注意過,因為在常規的速度下,時鐘走時和站台長短的變化太小,不過這些很小的變化很容易用靈敏的器具測量出來。空間和時間的這種共同的扭曲可以看作是空間(收縮了)變成了時間(伸長了)。1秒鐘的時間相當於很大很大的空間——準確地說是相當於299000公里。

科幻小說裡常有這種時間扭曲的花招,但時間扭曲的確不是虛構的。這種扭曲真的會發生。有一個奇特的現象,即所謂的雙生子效應,就說明了這種扭曲。一個孿生子以接近光速的高速飛向我們鄰近的一個恆星。他那呆在家裡的孿生兄弟等了10年,終於等到他返回地球。火箭著陸之後,他的孿生兄弟發現在這10年裡,他只長了1歲。高速使他只過了1年的時間,而在他的1年裡,地球上已過了10年。

愛因斯坦將其狹義相對論作了進一步的推廣,使之包括了引力效應。於是就有了廣義相對論。在廣義相對論中,引力不是一種力,而是時空幾何中的一種扭曲。按廣義相對論來看,時空並不是服從通常「平坦的」幾何學規則的,而是彎曲的,產生時間彎曲和空間彎曲的。

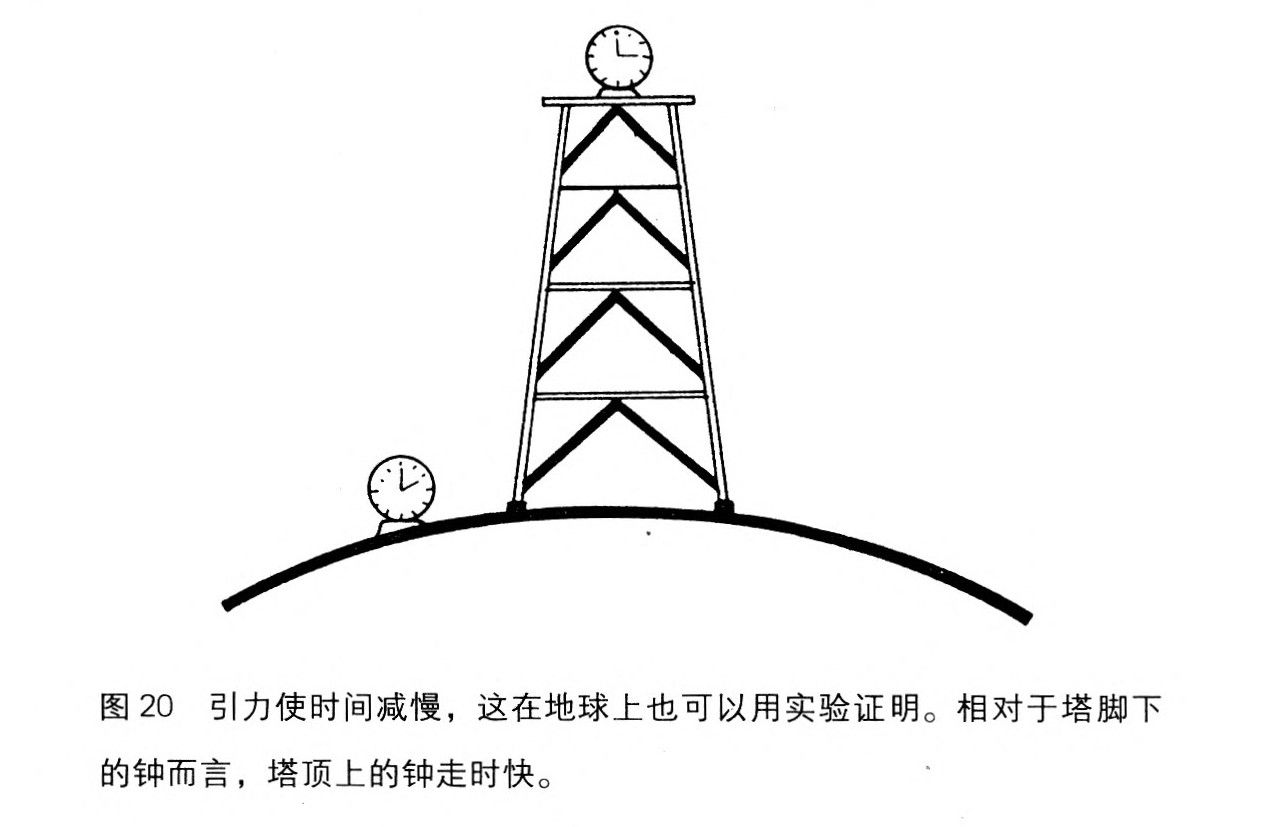

我們在第二章裡說過,現代的工具十分靈敏,連地球引力的時間彎曲都可以用火箭裡的鍾探測出來。在太空中,時間走得確實要快些,因為在那裡,地球的引力比較弱。

引力越強,時間彎曲也就越明顯。現已知道,在有的恆星上,引力十分強大,以致那裡的時間相對於我們要慢百分之幾。實際上,這些恆星正處於某種臨界值的邊緣,一過了臨界值,時間彎曲就開始加倍增長。假如這樣的恆星再大幾倍的話,時間彎曲就會升級,最後,在引力的某一臨界值上,時間就會停下來。從地球上看出,這恆星的表面就是凍結住了,沒有任何活動了。不過,我們是看不到這種奇異的時間停止現象的,因為我們藉以看到它的光線也凍結在那裡了,這恆星發出的光的頻率被移到了光譜的可見區域之外。這恆星看上去是黑的。

理論告訴我們,處於這種狀態的恆星不可能保持原狀,而會在它自己強大的引力壓迫下在1微秒之內坍縮成為一個時空奇點,在空間留下一個空洞,即黑洞。原先恆星的時間彎曲仍然在空洞的空間中留有痕跡。

因此,黑洞就代表著通向永恆的近路。在這種極端的情況下,火箭上的那位孿生子不但可以快一些到達將來,而且能夠在一瞬間到達時間的終點!他一旦進入黑洞,黑洞之外的一切永恆從他相對固定的「現在」來看,就會立刻成為過去了。因而,他一進入黑洞,就會被鎖閉在一種時間彎曲之中,不能再返歸外面的宇宙了,因為外面的宇宙都已經過去了。就宇宙的其他部分而言,他的確是處於時間的終點之外了。他要想從黑洞中出來,就必須在進入黑洞之前就出來。這是荒謬的,說明他不可能從黑洞中逃出來。黑洞的引力毫不留情地死死抓住這倒霉的宇航員,把他拖向奇點,到了奇點,在1微秒之後,他就到達了時間和湮沒的邊緣;奇點就標誌著通向「無空間」和「無時間」的單程旅程的終點。奇點是自然宇宙終結之「地」。

相對論在我們的時間觀念中引發的革命,可用如下的話做出最好的概括。就是說,從前,時間被認為是絕對的,不變的,普遍的,是獨立於物體和觀察者的。現在,時間被認為是能動的。時間能夠伸長收縮,彎曲,甚至可以在奇點處停止。鐘錶的走時不是絕對的,而是與運動狀態和觀察者的引力狀況相對的。

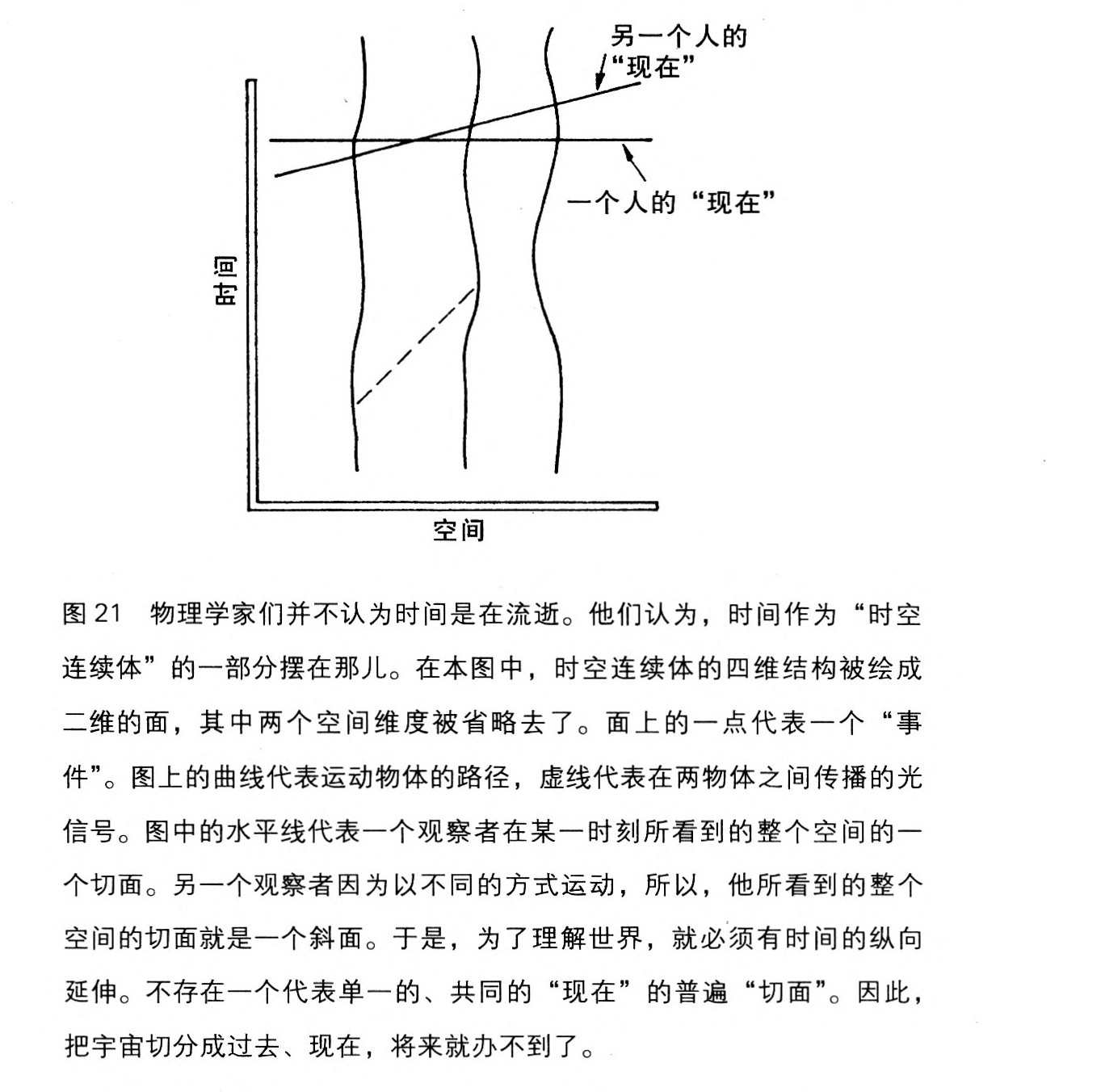

把時間從普遍性的緊身衣中解救出來,使得每一個觀察者的時間都能夠自由而獨立地運行,這就追使我們放棄一些長期抱有的假設。比如說,現已不可能就選擇何時為「現在」達成一致意見了。在雙生子的實驗中,火箭上的那一位在向外飛的途中或許會想「現在我那孿生兄弟在地球上幹什麼呢?」但這兩位孿生兄弟相對時間尺度的錯亂意味著,火箭參照系中的「現在」與地球上的人所判定的「現在」是完全不同的時刻。沒有普遍的「現在」。假如在不同的地點發生了兩件事A和B,一個觀察者認為A與B同時發生,另一個觀察者就會認為A先於B,而第三個觀察者就可能認為B先發生。

兩個事件發生的時間順序在不同的觀察者看來竟會不一樣,這似乎是不可思議的。靶標在發槍之前就會碎嗎?謝天謝地,沒有這種事。否則該多出多少傷亡。要想使事件A與B發生的順序難以確定,A與B就得在足夠短的時間內發生,使光在該時間內來不及從A跑到B。在相對論中,光信號是一切的規則,而光信號尤其禁止任何信號跑得比光信號快。假如光不能快到把A與B聯繫起來,就沒有任何東西能把二者聯繫起來,因此,A與B就不可能以任何方式相互影響。二者之間沒有因果聯繫:將A與B的時間順序調換過來,就不會造成因果顛倒。

世上沒有普遍的現在,這一事實不可避免地使那種把時間整齊地劃分為過去、現在和將來的做法遭到腰斬。過去、現在和將來這些術語在我們周圍的場所中可能有意義,但不能適用於別的地方。諸如「現在火星上正在發生什麼事?」這一類的問題指的是該行星上的某一特定的時刻。但正如我們已經看到的那樣,一個乘火箭掠過地球的太空旅行者在同一時刻問同樣的問題,指的就是火星上的另一個時刻了。實際上,在地球附近的一個觀察者根據其運動的情況的不同,其可能的「現在」要有好幾秒鐘那麼長。觀察者離被觀察對像越遠,「現在」的範圍也就越大。對一個遙遠的類星體來說,「現在」可能是一段幾十億年的時間。即便是在地球上漫步這樣的運動,也會使類星體上的「現時刻」變為幾千年!

因為人們長久以來是如此相信只有現在「確實存在」,所以,拋棄那種把時間整齊地劃分為過去、現在、將來的做法,就是人類思想歷程中意義深遠的一大進步。人們通常不假思索地認為,將來是尚未形成的,很可能還沒有確定下來;過去則是過去了的,雖留在記憶中,卻是潑出去的水,沒法子了。人們希望相信,過去與將來都不存在。「每一次」似乎只有一瞬的實在發生。相對論使得這一切觀念成了無意義的東西。過去、現在和將來必定是同樣實在的,因為一個人的過去是另一個人的現在,再一個人的將來。

一個物理學家對時間的看法很受他對相對論的瞭解的影響,因而很可能顯得與常人有相當的差異,儘管物理學家自己對這事並不怎麼在意。物理學家並不認為時間是由發生的事件構成的一個序列。相反,他們認為,過去和將來的一切都在那兒,時間在任何一個給定的時刻都向過去和將來兩個方向延伸,就像是空間在任何一個給定的位置延伸一樣。事實上,這裡把時間和空間相比較還算不得什麼,因為時間和空間在相對論中已經變得交織在一起密不可分了,兩者合成為物理學家們所謂的「時空連續體」了。

我們對時間的心理感覺與物理學家們的時間模型的差別是如此之大,以至連許多物理學家也覺得這中間是不是缺了點什麼重要的東西。愛丁頓曾經說過,我們的精神有一種「後門」,時間除了通過常規的感官途徑和實驗室儀器的途徑進入我們的精神,還走「後門」。我們對時間的感知,比起對空間方位或物質的感知來,是更為基本的。對時間的感知是一種內在的體驗,而不是一種肉體的體驗。我們尤其感覺得到時間的流逝這種感知是如此明顯,以至構成了我們感覺的最基本的一面。這一面是一個有力的背景,我們的一切思想,一切活動都是在這一背景的襯托之下被感覺到的。

很多科學家在尋找那神秘的時間之流時被搞得暈頭轉向。所有的物理學家都承認,宇宙中存在著過去-將來不對稱,這種不對稱是由熱力學第二定律造成的。但要是仔細檢查一下該定律,這種不對稱似乎就沒有了。

這個難題可以簡單地說明如下。假設在一間封閉的房間裡,把一個香水瓶的瓶塞拔去。不一會兒,香水就揮發出來,瀰漫整個房間,房間裡所有的人都聞得到。香水由液體變為香氣,從有序到無序的轉變是不可逆的。不管過多長時間,散佈開來的香氣分子也不可能自動地返回香水瓶,規規矩矩地再變回為香水液體。香氣分子的揮發,散佈,就是過去和將來不對稱的一個典型例子。假如我們在電影上看到,香氣分子返回香水瓶,我們立刻就可以知道,這電影片子是倒放的。因為香氣分子一從瓶子裡冒出來,就不可能再回去的。

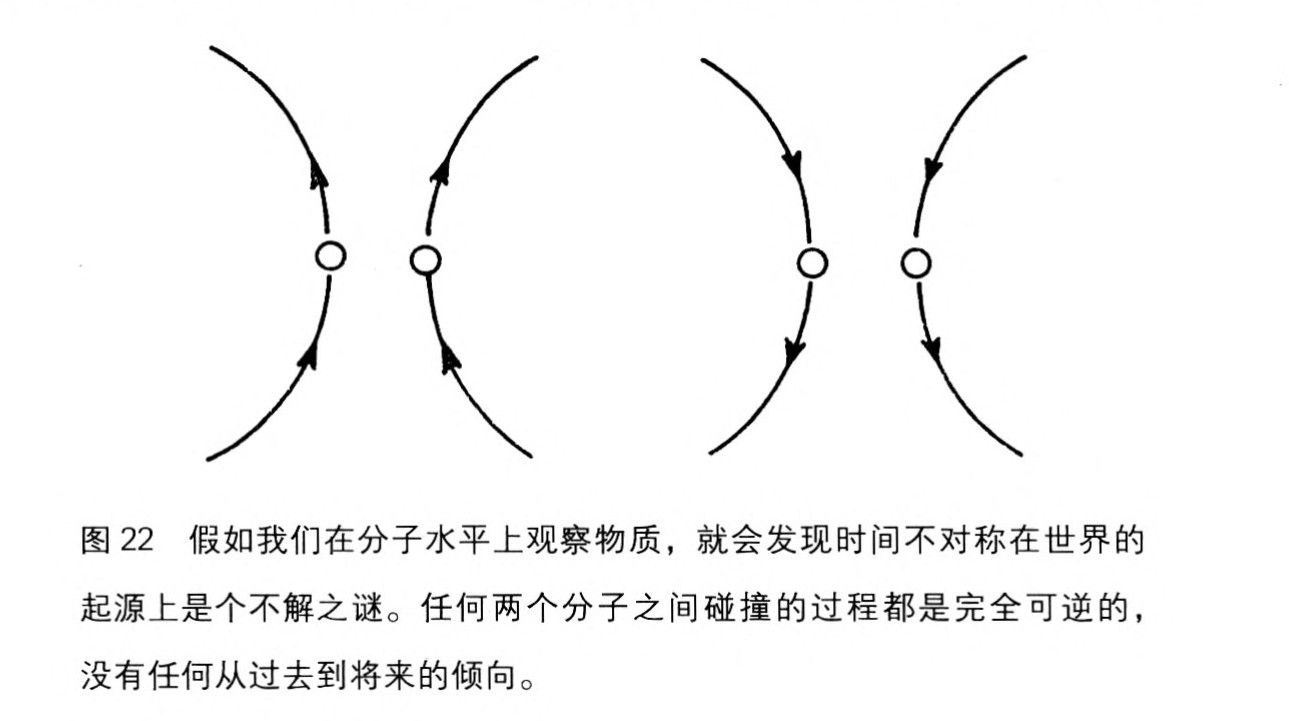

然而,這裡卻有一個問題。香氣分子的揮發,散佈,是幾十億分子撞擊的結果。空氣分子的熱運動一刻也不停,把香氣分子到處亂撞,使之移來移去,最後香氣分子終於不可收拾地與空氣混合到了一起。然而,任何一次特定的分子碰撞都完全是可逆的。兩個分子相互接近,碰撞、倒退。在這事上沒有什麼時間不對稱。相反的過程仍是相互接近,碰撞,倒退。

對稱的分子碰撞怎麼會產生不對稱的過去和將來,這個由時間之矢構成的謎牽動了很多傑出的物理學家的想像。路德維希·玻爾茲曼在19世紀後期首先闡述了這個問題,但直到今天,大家仍是對此議論紛紛。有些科學家斷言,存在著一奇異的非物質的性質,即時間流,正是這時間流造成了時間之矢。他們斷言,分子運動在通常的情況下是不能在時間上打下過去-將來不對稱的印記的。因此,要想形成時間不對稱,就必須有額外的成分,即時間流。有人甚至到量子過程中或宇宙的膨脹中去尋找時間流的起源。相信有時間流在很多方面就像是相信有生命力一樣,都很讓人懷疑。

相信有時間流是個錯誤,它錯在忽視了這一事實:時間不對稱如同生命一樣,是一整體概念,因而是不能把整體的性質歸結為單個分子的性質的。在分子水平上的對稱和在宏觀尺度上的不對稱,這二者之間沒有什麼矛盾。它們純屬兩個不同的描述層面。於是,人們就想,時間怕是並非真的在「流動」,一切都是我們的頭腦在作怪。

假如我們想在感覺中找到時間流的起源,我們就會碰到在理解自我時所碰到的那些混亂和悖論。我們就很難不得出這樣的印象:時間流的問題和自我的問題是密切相關的。只有在時間的流水中,我們才能感覺到自我。霍夫斯塔特曾寫道,「自指的漩渦」造成了我們所說的意識和自我意識;而我則堅決相信,推動心理上的時間流的也正是那同一個漩渦。正是因為這一點,我才堅持認為只有在我們解開了時間之謎後,才能解開精神之謎。

在藝術和文學中,到處都可以發現關於時間的天真想像。時間被描繪成箭,是河流,是飛車,時間在前進。人們常說,我們意識到的「現在」在不斷地向前推移,由過去移向將來,這樣,2000年也會最終變成「現在」;同理,你讀這個句子的時刻現在也已經過去,成了歷史。有時,現在被認為是固定的,時間本身是流動的,就像是河水流過河邊的一個觀察者。時間的這些形象是與我們對自由意志的感情不可分割的。將來似乎尚未形成,因而就能夠在它尚未到來時,用我們的行動來使它成形。這一切是不是胡說八道呢?

假如說,上段裡所說的關於時間的形象都是對的,那麼,就立刻會出現一大堆問題。1983年,在一個物理學家和一個懷疑論者之間或許有一場如下的對話:

懷疑論者:我剛剛看到愛因斯坦的這一句話:「你必須承認,主觀的時間將著重點放在現在,而主觀的時間並沒有客觀的意義……過去、現在、將來之間的區別,只是一種幻覺,不管人們怎麼堅持這種區別也沒有用。」愛因斯坦肯定是發了瘋吧?

物理學家:絕對沒發瘋。在外在的世界中,根本就不存在什麼過去、現在、將來。你能用儀器測定出現在嗎?不能。現在是個純心理概念。

懷疑論者:哦,你是在開玩笑吧?誰不知道,將來還沒有發生,而過去已經過去了,我們都記得過去發生過了。你怎麼能把昨天和明天或今天混為一談呢?

物理學家:當然,你得把那麼多天理出個次序來,但我所反對的是你用的那些標籤。怕是連你自己都承認,明天永遠不會來。

懷疑論者:別玩文字遊戲好不好?明天怎麼不會來?只不過來了之後,我們把它叫作今天就是了。

物理學家:一點不錯。每一天在當天都叫作今天。每一時刻在被人感覺到的時候都叫「現在」。過去和將來的劃分是語言混亂的結果。我來幫你澄清這個混亂吧。時間的每一個時刻都可以有一個確定的日期。例如1997年10月3日下午2點。記日期的系統是任意的,但一旦約定俗成地確定下記日期的系統,任何一個事件或時刻的日期就確定下來了。所有的事件,我們都給它一個日期標籤,這樣,我們在描述世界上的一切事的時候,就可以不用過去、現在、將來這些模模糊糊的東西了。

懷疑論者:但是,1997年的確是將來。1997年還沒來到呢。你所說的日期系統忽略了時間的一個關鍵方面,即時間的流動。

物理學家:你說「1997年的確是將來」是什麼意思?1997年是1998年的過去。

懷疑論者:但現在不是1998年。

物理學家:現在?

懷疑論者:不錯,就是現在。

物理學家:什麼時候是現在?每一個時刻在我們感覺到它的時候,都是現在。

懷疑論者:此刻是現在。我說的現在是指此刻。

物理學家:你說的是1983年的現在?

懷疑論者:就算是吧。

物理學家:不是1998年的現在?

懷疑論者:不是。

物理學家:好,那你說的意思就是,1997年是1983年的將來,但卻是1998年的過去。這我並不否認。我的日期系統所描述的恰恰也正是這麼回事。所以你瞧,你根本用不著說什麼過去將來之類的東西。

懷疑論者:不用區分過去和將來?這真是荒謬。1997年還沒來,這一點你要承認吧?

物理學家:自然要承認。你所說的意思是,我們的談話發生在1997年之前。讓我再重複一遍:我並不否認眾多事件有一個順次的序列,它們之間有先後或過去將來的關係。但我所否認的是過去、現在、將來的存在。顯然,並沒有一個現在,你和我在一生中都會感覺到很多「現在」。

一些事件在另一些事件的過去或將來。但事件只是在那兒存在,並非是一個接一個地發生。

懷疑論者:有些物理學家說,過去和將來同現在並排存在,過去、現在、將來都在那兒,只是我們順次地一個挨一個地遇見過去、現在、將來的事件罷了。你說的話跟這些物理學家是一個意思嗎?

物理學家:我們實際上並不是「遇見」事件。我們只是感覺到所有的我們意識到的事件。從時間的角度來看,並沒有一大堆事件等在那兒讓我們去悄悄地接近。眾多事件就在那兒,是人的頭腦把它們聯繫起來了。你剛才說的那番話,意思就好像是今天的精神被用一種什麼方法給向前挪,好去碰上明天的事件。其實,你的精神是延伸在時間之中的。明天的精神狀態反映明天的事件,今天的精神狀態反映今天的。

懷疑論者:難道是我的意識從今天向明天移動嗎?

物理學家:不!你的精神今天和明天都是有意識的。沒有什麼東西向前向後,或向左向右移動。

懷疑論者:但我明明感覺到時間在流逝。

物理學家:且慢1分鐘。真對不起。說「且慢1分鐘」這話意思是讓你等等,我先說幾句。但這話聽起來倒好像是時間是你手裡的東西,你能拖住它似的。言歸正傳,首先,你說你的精神在時間上是往前挪的,後來,你又說時間本身在向前挪。你到底是說的哪個呢?

懷疑論者:我把時間看成是一條流動的河,將來的事件朝我衝過來。我既可以把我的意識看成是固定的,時間流過我的意識,從將來流向過去;我也可以把時間看成是固定的,我的意識從過去移向將來。我想,這兩種說法都是一回事。運動是相對的嘛。

物理學家:你這運動是幻想的東西!我問你,時間怎麼個動法?假如說時間在運動,那它肯定就有速度。請問:時間的速度多大?每天1天?這不是繞口令嗎?1天就是1天的1天。

懷疑論者:要是時間不動,事物怎麼會發生變化?

物理學家:這好說。物體在時間裡活動,變化於是就發生了。可時間並沒動。我小時候常納悶:「為什麼這會兒是現在?為什麼另外一個時候不是現在?」我長大了才知道,這樣的問題是無意義的。「這會兒」可以是任何一會兒。

懷疑論者:我倒是認為,你小時候提的那個問題很有道理。不管怎麼說,為何這就是1983年?你總得說出個所以然吧?

物理學家:為何什麼就是1983年?

懷疑論者:哦,為何現在就是1983年?

物理學家:你問的問題很像是問:「為何我是我、不是別人?從定義上說,我就是我自己,就是那個問問題的人。顯然,在1983年,我們就把1983年看作是「現在」。在哪年,就把哪年看成現在。你其實該問:「為什麼我活在1983年,而不是活在,比如說,活在公元前5000年?」你也可以問:「為什麼我們在1983年而不是在1998年進行這場談話?」你看,這麼問,就用不著動用過去、現在、將來之類的概念。

懷疑論者:我還是不明白。我們日常的思維活動,如語言的時態結構,希望、恐懼、信仰,等等,這一切幾乎都是根植於對過去、現在、將來的基本區分上的。我害怕死亡,因為我尚未碰到它,我不知道死亡之後是怎麼回事。但是,我雖不知道我出生之前是怎麼回事,可我卻不害怕。我們不可能害怕過去。我可以再說一遍,過去的事是改變不了的了。靠著我們的記憶,我們知道過去發生了什麼事。但我們不知道將來。然而我們相信將來是未定的,我們的行動可以改變將來。至於現在嘛,可以這麼說,所謂現在,就是我們跟外在世界發生接觸的一瞬間。在這一瞬間裡,我們的精神可以命令我們的肉體去行動。拜倫曾寫道:「行動吧,要在活的現在行動」。他這句話,就把我的意思,全說明白了。

物理學家:你說的大部分都對,但你仍用不著用一個移動的現在來說明問題。當然,過去和將來之間存在著不對稱。這不對稱不光是記憶之類的感覺所感覺到的,在外在世界中也確實存在著過去和將來的不對稱。例如,熱力學第二定律表明,一切系統會越變越亂,越無序。我們大腦之外的其他系統也具有累積的記錄和「記憶」。你可以想想月球上那麼多的環形山。那都是對過去事件的記錄,不是對將來事件的記錄。你剛才說的那番話,意思不過是說,後來的大腦要比先前的大腦儲存了更多的信息。可是,我們接著犯了一個錯誤,把這至淺至明的事實譯成了混亂又模糊的話:「我們記得過去,卻不記得將來。」其實我們都知道,「過去」是個無意義的詞兒。到了1998年,我們將能記得1997年,儘管1997年是1983年的將來。只要你按日期說就能說明白,用不著時態,或用時間之流,現在之類的玩意兒。

懷疑論者:可你剛才自己就用了個將來時「將能記得」。

物理學家:我其實完全可以說,「我1998年的大腦記錄關於1997年的事件。但1997年是1983年的前頭,因此,我1983年的大腦沒記錄1997年的事」。瞧,我這裡就用不著使用過去和將來的概念。

懷疑論者:可是,對將來的恐懼、自由意志和不可預測之類又該怎麼解釋呢?假如將來早已存在,這豈不成了徹頭徹尾的決定論了嗎?什麼都早定好了,改不了了,自由意志不就成了冒牌貨了嗎?

物理學家:將來並非「早已」存在。你的話本身就有矛盾。因為你的話等於說將來的「事件與那些先於它們的事件同時存在」,按「先於」一詞的定義來看,這顯然是無意義的。至於說到不可預測性,那也是有實際的局限的。不錯,由於世界太複雜,我們只能預測某些簡單的事件,如日食之類。但可預測性與決定論並不是一回事。你是把你的認識論同你的形而上學搞混了。世界將來的狀況都可以是被在先的事件決定了的,但實際上照樣還是不能預測世界的將來狀況。

懷疑論者:但是,難道將來是被決定了的嗎?對不起,我不該說將來。我是說,難道一切事件都完全是被在先的事件決定了的嗎?

物理學家:實際上不是這樣。比如,量子論就說明,在原子水平上,事件都是自發地發生的,沒有什麼完全的前因。

懷疑論者:這就是說,不存在將來!我們可以把它變來變去!

物理學家:不管有沒有我們現在的行動,將來就是將來。物理學家把時空看成像是展開的一張地圖,時間在圖的一邊展開。事件在圖上是一些點。有些事件由因果關係與先前的事件聯繫在一起,其餘的事件,如放射性原子核的衰變,則被標作是「自發的」。不管有沒有因果聯繫,一切都在那兒了。所以,我所說的沒有過去、現在、將來之分並沒有涉及自由意志或決定論。這完全是另外一個問題,這是一個佈滿了混淆的領域。

懷疑論者:你仍是沒有給我解釋為什麼我感覺到時間的流逝。

物理學家:我不是神經病學家。不過,你之所以有那樣的感覺或許跟短期記憶過程有關。

懷疑論者:你是說,時間的流逝完全是主觀的問題,是一種幻覺?

物理學家:求助於感覺來把一些物理性質歸因於外在世界,這是不智之舉。我問你,你感覺過眩暈沒有?

懷疑論者:當然有過那樣的感覺。

物理學家:可你並沒有把你的眩暈歸因於宇宙的旋轉,儘管你的確感覺到世界在打轉兒。

懷疑論者:這倒是。因為眩暈時覺得世界在打轉兒,顯然是一種幻覺。

物理學家:所以我說,時間的流逝,就像眩暈時感覺到的空間在打轉兒,不過是一種時間性的眩暈而已。時間流逝這種幻覺之所以有了一個虛假的真實外表,是我們混亂的語言造成的。語言裡的時態結構和那些關於過去、現在、將來的無意義的詞語使得時間流逝的幻覺像是實有其事。

懷疑論者:請詳細說說好不好?

物理學家:現在不行。我沒時間了……

從這樣的談話裡我們能得出什麼結論來呢?無疑,我們在安排日常事務時是大大倚仗過去、現在、將來這些概念的。我們從不懷疑時間真是在流逝。即便是物理學家,要是頭腦裡一放鬆分析推理這根弦,就會很快地在言談思維中像常人一樣認為時間是流逝的。然而,必須承認,我們越是仔細檢查過去、現在、將來這些概念,這些概念似乎就越是變得難以把握,晦澀不明,我們的陳述最後不是同義反覆,就是無意義。在物理學的世界裡,物理學家不需要時間的流逝或現在之類的東西。實際上,相對論乾脆就排除了所有的觀察者有一個共同的、普適的現在的可能性。假如過去、現在、將來這些概念確有意義(很多哲學家如麥克塔戈特否認這些概念有意義1),那麼,其意義似乎要歸屬於心理學而不是物理學。

於是,這就引起了一個令人迷惑的神學問題。上帝有沒有時間流逝的感覺?

基督徒認為,上帝是永恆的。然而,「永恆」一詞有兩個頗為不同的意義。其較為簡單的意義是永存的,沒有開始和終結的,無限延續的。可是,有人對基督徒的這種看法大不以為然。處在時間之中的上帝是要有變化的。但是,使上帝發生變化的原因又是什麼呢?假如上帝是萬物萬事的原因(如同第三章裡的關於上帝存在的宇宙論證明所說的那樣),那麼,談論最終原因本身變化豈不是無意義嗎?

在前面的幾章裡,我們已經看到,時間並非僅僅存在而已,其本身也是自然宇宙的一部分,時間是「有伸縮性的」。根據明確的、依賴於物質行為的數學法則,時間能伸也能縮。同時,時間與空間也是緊密相連的。時間和空間一起表達了引力場的運作。簡言之,時間像物質一樣,在所有的細節上,參與了自然過程。時間並非是神聖不變的,而是能改變的,用物理方式,甚至用人工。因而,處在時間之中的上帝在某種意義上說,也是受制於自然宇宙的。實際上,時間很可能在將來的某一階段停止存在(第十五章將會討論這個問題)。這樣,上帝的地位顯然就不保險了。很清楚,假如上帝是受制於時間物理的,那他就不可能是全能的。假如他沒有創造時間,也就不能認為他是宇宙的創造者。事實上,因為時間和空間是不可分離的,那麼,上帝沒有創造時間,也就是沒有創造空間。但正如我們已經說過的那樣,時空一旦存在,完全是自然的活動就會自動地造成宇宙中的物質和秩序。因此,很多人認為,只要上帝創造出時間(嚴格地說應當是時空),其他的一切就用不著上帝來創造了。

於是,我們就得出了「永恆」這個詞的另一個意義,即「時間之外的」。上帝是在時間之外的,這種概念至少自奧古斯丁以來就有了。我們在第三章講過,奧古斯丁認為,上帝創造了時間。奧古斯丁這種看法獲得了很多基督教神學家的支持。聖安賽爾姆將其看法作了如此的表述:「你(上帝)不存在於昨天、今天、明天,而是存在於時間之外。」2

時間之外的上帝就沒有上面提到的那些麻煩問題,但卻有第三章上討論過的那些缺點。時間之外的上帝不可能是一個人格的上帝,不可能思想、說話、有感覺、籌劃,因為這一切都是時間性的活動。很難想像時間之外的上帝怎麼會在時間之內行動(儘管有人說這不是不可能的)。我們也說過,自我的存在與時間流逝的感覺是多麼密切地相聯繫的。時間之外的上帝算不得我們所知的任何意義上的一個人格(Person)。這一類的疑惑促使若干現代神學家拒斥上帝永恆的觀點。保羅·蒂裡希寫道:「假如我們說上帝是活的,我們就是肯定上帝包含時間性,因而就與時間的變化有關係。」3卡爾·巴斯也持有相同的觀點:「假如上帝的時間性不完全,基督教啟示的內容就不成形。」4

時間的物理對人們相信上帝是全知的這一信仰也具有很有意思的含義。假如上帝是在時間之外的,就不能說他會思想,因為思想是一種時間性的活動。但是,時間之外的一個存在會有知識嗎?獲得知識顯然是要時間的,但知識本身卻不需要時間,假如所知的東西本身不隨時間變化的話。假如上帝知道今天的每一個原子的位置,那麼,上帝的知識明天就會變化。上帝若是具有不受時間限制的知識,就必須知道貫串時間的一切事件。

因而,要把上帝所有傳統的屬性調和起來就有了一個嚴重而根本的困難。現代的物理學發現了時間的變易性,就在上帝的全能和上帝的人格存在之間打入了楔子。現在已很難說上帝既能全知又具有人格了。