農業革命後幾千年的歷史,可以總結為一個問題:如果人類的基因裡並沒有大規模合作的生物本能,所有的合作網絡究竟如何維繫?簡單的講法,是人類創造出了由想像建構的秩序、發明了文字,以這兩者補足我們基因中的不足。

但對許多人來說,這些合作網絡究竟是好是壞實在難說。網絡背後那些想像的秩序既不中立也不公平,總把人分成一些其實並不存在的分類,並且排出上下等級。上等人享有各種權力和特權,而下等人有的只有歧視和壓迫。以《漢謨拉比法典》為例,這部法典就將社會分成上等人、平民和奴隸。上等人養尊處優,享盡一切好處。平民只能撿撿上等人剩下的東西。而奴隸如果還敢抱怨,就等著吃苦頭了。

就算是1776年的美國《獨立宣言》,儘管把人人生而平等喊得震天響,其實還是把人分成了上下等級。《獨立宣言》區分了男女,男性從中得利,但女性卻被剝奪了同樣的權利。《獨立宣言》也區分了白人、黑人和印第安人,讓白人享有自由民主,但卻認為黑人和印第安人是比較劣等的人類,不該享有平等的權利。當時許多蓄奴的人也在《獨立宣言》上簽了名,他們簽署後並未釋放奴隸,但一點兒也不覺得自己言行不一。在他們看來,黑鬼哪有什麼「人」權?

美國這套秩序還區分了貧富之間的階級。當時,美國人對於有錢爸媽把遺產和家族企業留給子女多半並不覺得有什麼問題。在他們看來,所謂「平等」指的只有「法律面前人人平等」這件事,而與失業救濟、普及教育或健康保險無關。至於當時的「自由」,也與今天截然不同。在1776年,「自由」並不代表著權利遭侵奪的人能夠取得並行使權利(至於黑人、印第安人或女性更是絕無可能),而只是代表著除非特殊狀況,否則國家不能沒收或處分公民的私有財產。這麼說來,美國這套秩序所奉行的就是「財富的階級」,有些人會認為這就是神的旨意,也有些人會認為這是自然不變的規律。這些人會說,勤勞致富,懶惰則困窮,這是自然的賞罰原則。

然而,以上所有的區別,不管是自由人/奴隸、白人/黑人、富人/窮人,都只是虛構的想像所建構出來的。(後面會另外來談男女的階級問題。)然而歷史的鐵則告訴我們,每一種由想像建構出來的秩序,都絕不會承認自己出於想像和虛構,而會大談自己是自然、必然的結果。舉例來說,許多贊成奴隸制度的人就認為,這是自然現象,並不是人類所發明出來的一種制度。漢謨拉比認為,為人或為奴是神所決定的。亞里士多德也認為,奴隸有「奴隸的本質」,而自由人有「自由的本質」,他們的社會地位不同,只是本質的展現。

而且,如果你問一個白人至上主義者為什麼贊成種族階級制度,他幾乎一定能跟你滔滔不絕地來場偽科學講座,告訴你不同種族之間本來就有生物學上的差異,比如說,白人的血液或基因就有什麼特殊之處,讓他們天生更聰明、更有道德感也更勤奮。另外,如果你問一個資本主義的忠實擁護者為什麼贊成財富階級的制度,他也很可能告訴你,這正是客觀能力差異帶來的必然結果。這些人認為,有錢人之所以有錢,是因為他們能力更強,工作更認真。這樣一來,有錢人該有更好的醫療保健、更好的教育、更好的營養,也是天經地義的事。這每分每毫,都是他們應得的。

至於贊成種姓制度的印度教徒則相信,是宇宙的力量劃分了種姓的階級。根據著名的婆羅門教神話,諸神是以原人普羅沙(Purusa)的身體創造這個世界:他的眼睛化成太陽,他的大腦化成月亮,他的口化成了婆羅門(祭司),他的手化成了剎帝力(貴族、武士),他的大腿化成了吠捨(農民和商人等平民),而他的小腿則化成了首陀羅(僕人)。如果相信這種說法,那麼婆羅門和首陀羅的社會地位差異就再自然不過,就像太陽和月亮本來就該有所不同。45而中國古代的《風俗通》也記載,女媧開天闢地的時候要造人,一開始用黃土仔細捏,但後來沒有時間餘力,便用繩子泡在泥裡再拉起來,飛起的泥點也化成一個一個的人,於是「富貴者,黃土人;貧賤者,引繩人也」。46

然而就我們目前所知,這些階級區別不過全都是人類想像的產品罷了。不管是婆羅門還是首陀羅,都不是諸神從某個原人的不同身體器官所創造出來的。這兩個種姓階級的區別,不過就是大約3000年前在印度北部由人類自己發明創造的一套法律和規範。而亞里士多德的講法也有問題,奴隸和自由人之間並沒有已知的生物學差異。一切都是因為人類的法律和規範,才讓某些人變成奴隸,某些人變成主人。至於黑人和白人之間,雖然有例如皮膚顏色和毛髮類型之類的客觀生物學差異,但沒有證據顯示這些差異會影響到智力或道德觀。

大多數人都會認為只有自己社會的階級是自然的,而其他社會的階級分法都實在是虛假又荒謬。現代的西方教育對種族階級制度嗤之以鼻,如果現在有法律禁止黑人住在白人小區、進入白人學校就讀或到白人醫院就醫,一定會引發軒然大波。但如果說的是貧富階級,有錢人住在獨立、豪華的住宅區,就讀專為有錢人提供的私立名校,能進到專為有錢人提供的高檔醫療機構,這一點對於許多美國和歐洲人來說,卻似乎再天經地義不過。但事實已經證明,大多數有錢人之所以有錢,只是因為他出生在有錢的家庭,而大多數窮人一輩子沒錢,也就只是因為他出生在貧窮的家庭而已。

* * *

但不幸的是,複雜的人類社會似乎就是需要這些由想像建構出來的階級制度和歧視。當然,各種階級制度的道德意義不一,某些社會的歧視也比其他社會更為嚴重或極端,但至少就目前學者研究,還沒有任何一個大型人類社會能真正免除歧視的情形。一次又一次,人類要讓社會有秩序的方法,就是會將成員分成各種想像出來的階級,像是上等人、平民和奴隸;白人和黑人;貴族和平民;婆羅門和首陀羅;又或是富人和窮人。所有這些階級,就是要讓某些人在法律上、政治上或社會上高人一等,從而規範了數百萬人的關係。

階級有其重要功能。有了階級之後,陌生人不用浪費時間和精力真正瞭解彼此,也能知道該如何對待對方。在蕭伯納(Bernard Shaw)的作品《賣花女》(Pygmalion,曾改編為電影《窈窕淑女》)中,希金斯(Henry Higgins)教授雖然不認識賣花女伊莉莎,但對兩人之間的關係拿捏卻是絲毫不需猶豫。原因就在於:他一聽到她講話,就知道她是個下層階級的人,幾乎可說是任他宰割——例如將她當作棋子,打賭可以把這個賣花女假扮成名媛淑女而不被看穿。至於如果是現代版的伊莉莎,花店小姐也得知道每天面對著來店的幾十個客人,該如何才能賣出一束又一束的玫瑰和劍蘭。她不可能有時間和精力做個完整的顧客身家調查,知道每個人的喜好如何,口袋又有多深。所以她得抓住某些「社交線索」,像是客人的衣著打扮、年齡、膚色(雖然這實在不太政治正確),來猜猜看這個客人究竟會是個大會計師,可能大手筆為母親生日買上一大把的長莖玫瑰,又或是個送貨小弟,只買得起一小把雛菊,想送給某個笑容甜美的櫃檯小姐。

當然,天生自然的能力也很可能影響社會階級差異,但是種種不同的能力和性格常常還是會受到想像階級的影響。關於這一事實主要有兩大方面。第一,也是最重要的一點,就是大多數的能力也需要培養和發展。就算某個人天生就有某種才能,如果不經過積極培養、磨煉和運用,常常也就沒什麼表現的機會。但這些機會絕非人人平等,常常都是要看他們在想像建構出的社會階級中身處何處而定。哈利·波特其實就是個很好的例子。他從小被迫與能力出色的巫師父母分離,而由對巫術一無所知的麻瓜帶大,所以等他到了霍格華茲的時候,對巫術可以說是一竅不通。於是,他的故事整整寫了七本書,他才真正掌握了這項獨特才能的力量和知識。

第二,就算身處不同階級的人發展出了完全一樣的能力,因為他們面對的遊戲規則不同,最後結果也可能天差地別。舉例來說,假設是在英國統治下的印度,有四個人都有完全相同的商業頭腦,但四個人分別是穢多、婆羅門、天主教愛爾蘭人和新教英國人,他們致富的概率就仍然大不相同。這場經濟的遊戲,其實早就被種種法律限制和潛規則束縛住了手腳,根本不知道公平在哪裡。

惡性循環

雖然說所有社會的背後都是由想像建構出來的秩序,但種種秩序卻又各有不同。這些差異的原因為何?傳統的印度社會是用種姓制度來分階級,土耳其人用宗教,美國用種族,但為何如此?這些階級制度開始時多半只是因為歷史上的偶發意外,但部分群體取得既得利益之後,世世代代不斷加以延續改良,才形成現在的樣子。

例如許多學者推測,印度種姓制度成形的時間是在大約3000年前,印度–雅利安人(Indo-Aryan)入侵印度、征服當地居民。入侵者建立了階級森嚴的社會,可想而知,他們自己占的是最上等的位置(祭司和戰士),而當地人就只能做僕人或奴隸。入侵者在人數上並不佔優勢,因此很擔心失去他們的特權地位和獨特的身份。為了防患未然,他們就將所有人民依種姓分類,各自需要擔任特定的職業或是在社會上有具體的作用,也各有不同的法律地位、特權和義務。不同種姓之間不僅不能有社交往來、不能結婚,甚至連一起吃飯也被嚴格禁止。而且這一切除了法律加以規定,還成了宗教神話與儀式的重要部分。

統治者主張,種姓制度反映的是永恆的宇宙現實,而不是歷史發展的偶然。印度的宗教將「潔淨」和「不潔」視為兩大重要概念,也以此作為社會金字塔的根基。虔誠的印度教徒相信與不同種姓的成員接觸會造成污染,而且污染的不只個人,甚至還會污染整個社會,也因此這實在是萬萬不可。然而,這種想法絕非印度教徒所獨有。縱觀歷史,幾乎所有社會都會以「污染」和「潔淨」的概念來做出許多社會及政治上的區隔,而且各個統治階級利用這些概念來維繫其特權也是不遺餘力。只不過,人之所以害怕污染,並非完全只是因為祭司和統治者所捏造出來的神話。可能在人天生的生存本能裡,看到可能帶著疾病的物體(例如病人或屍體)就會自然產生反感。所以,如果想排擠某一類的人,像是女性、猶太人、吉卜賽人、同性戀、黑人,最好的辦法就是大聲宣佈:這些人有病,會造成污染。

印度種姓制度和相關的「潔淨」概念深植於印度文化中。雖然現代印度人早已遺忘了印度–雅利安人入侵的事件,但仍然相信著種姓制度,也同樣排斥種姓混合造成的「污染」。當然,種姓並不是完全牢不可破。隨著時間過去,現在種姓也發展出許多副種姓(sub-caste)。原本的四個種姓,現在已經變成3000種不同的「迦締」(jati,意為「出生」),但整個種姓系統的基本原則仍然相同,每個人出生就屬於特定的階級,而破壞階級就是污染了個人,也污染了整個社會。一個人的迦締決定了他的職業、他的飲食、他的住處,還有他的結婚對象。一般來說,結婚對像只能來自同一個種姓階級,而他們的子女也繼承同樣的階級。

而只要出現了新的職業或是出現了一群新的人,就得先判斷他們屬於哪種種姓階級,才能在印度社會得到認可。而如果有一群人連被認定為種姓階級都不配,在這個階級分明的社會裡,他們就連在底層也稱不上。這種人被叫作「穢多」,他們居住的地方必須和所有其他人分開,活得充滿屈辱,只能靠著像是撿拾垃圾的方式維生。就算是種姓階級最下級的成員,也會盡可能避開他們,不和他們一起吃飯,避免碰觸到他們,當然絕不可能與他們通婚。在現代印度,雖然民主政府竭盡全力想打破種姓的區別,告訴印度教徒不同種姓通婚往來不會有什麼「污染」,但無論在婚姻還是職業方面,種姓制度的影響仍然揮之不去。47

美洲的「潔淨」觀念

現代美洲也延續著這種階級制度的惡性循環。從16到18世紀,歐洲征服者引進數百萬名非洲奴隸到美洲做礦奴或農奴。之所以選擇非洲而非歐洲或東亞,環境因素有三。第一,非洲與美洲地理接近,所以從塞內加爾進口奴隸比起到越南找人更為容易。

第二,當時非洲已經發展出成熟的奴隸貿易(主要將奴隸出口至中東地區),但蓄奴在歐洲仍然非常罕見。可想而知,從現有市場買個奴隸,要比自己建立整個市場容易得多。

第三,也是最重要的一點,當時美洲的殖民農莊多半位於弗吉尼亞、海地和巴西之類的地區,常有來自非洲的瘧疾和黃熱病侵擾。非洲人經過世世代代演化,對這些疾病已經發展出部分的免疫力,但歐洲人全無招架之力,一病便倒。因此,農莊主人如果有點聰明,就知道買奴隸或僱用工人的時候該挑非洲來的,而不是歐洲來的。諷刺的是,非洲人在基因上的優勢(免疫力)竟造成了他們在社會上的劣勢:正因為他們比歐洲人更能適應熱帶氣候,反讓他們成了遭到歐洲主人蹂躪的奴隸!由於這些環境因素,美洲的新興社會也出現了另一個種姓階級:歐洲白人的統治階級,以及非洲黑人的奴隸階級。

但是,沒有人會承認他們把某種種族或出身的人當作奴隸只是為了經濟利益。就像征服印度的雅利安人一樣,歐洲白種人也希望自己在美洲人眼中不只是財大氣粗,而是代表著虔誠、公正、客觀的形象。於是,這時就要利用種種宗教和科學的虛構故事來找借口。神學家聲稱非洲人是諾亞的兒子含(Ham)的後代,而諾亞曾詛咒含的後代要做其他兄弟的奴隸。生物學家聲稱,黑人不如白人聰明,道德感也發展較差。醫生也聲稱,黑人居住環境骯髒,會傳播疾病,換句話說,就是種污染的來源。

這些虛構的故事牽動著美洲文化,也影響整個西方文化。即使當初蓄奴的條件早已消失,故事卻依然存在。19世紀初,大英帝國認定蓄奴違法,停止了大西洋的奴隸貿易,並在接下來數十年間逐步將蓄奴趕出美洲大陸。值得一提的是,這是史上第一次也是唯一一次有蓄奴社會自願廢除了奴隸制度。然而,就算奴隸已經得到自由,過去作為蓄奴借口的虛構種族故事卻揮之不去。無論是種族歧視的法律,或是社會的習俗,都還是維持著種族分離的情形。

於是,這一切形成了一個自為因果、不斷自我強化的惡性循環。美國南北戰爭甫落幕的南方就是一例。美國於1865年通過憲法第十三條和第十四條修正案,前者禁止蓄奴,後者明定不得因種族而剝奪公民權及受法律保護的權利。然而,經過兩個世紀的奴役,大多數黑人家庭的經濟情況和受教育程度都遠遠不及白人。於是就算某個黑人在1865年出生於美國南方的亞拉巴馬州,他要得到良好教育和高薪工作的機會絕對比不上他的白人鄰居。等到19世紀80、90年代,他的孩子出生了,還是得面對一樣的問題:家境貧寒、教育缺失。

而且,黑人要面對的問題還不只經濟弱勢一項。畢竟,亞拉巴馬州並不是只有黑人窮,貧窮的白人家庭也不少,不是所有白人都是有錢的農場主人。在當時工業革命和移民潮的推動之下,美國是個流動極度快速的社會,今日窮困潦倒沒關係,處處都有一夕致富的機會。這樣說來,如果黑人所面對的只有錢的問題,靠著通婚等種種方式,應該很快就能消弭種族之間的鴻溝。

然而,真實的情況並非如此。在1865年,白人(甚至還有許多黑人)完全相信黑人就是比較笨、比較懶、比較暴力、比較放蕩,而且不在乎個人衛生,所以黑人就成了暴力、竊盜、強姦和疾病的代名詞,換句話說,他們就是污染源。於是,就算有個黑人在1895年的亞拉巴馬州奇跡似的接受了良好的教育,想申請像是銀行職員這種受尊敬的職位,他錄取的機會仍然遠遠不及白人。「黑人」成了一種印記,人們覺得他們天生就不可靠、懶惰,而且愚笨。

你可能會認為,人們總會漸漸明白這些印記都是虛構的而非事實,隨著時間過去,黑人就能夠證明自己和白人一樣能幹、守法、乾淨。但情況卻正相反,隨著時間推移,這些偏見只會越來越深。正由於所有最好的工作都在白人手上,人們更容易相信黑人確實低人一等。一個普通的白人很可能會說:「你看,黑人都已經自由這麼久了,但幾乎所有的教授、律師、醫生,甚至是銀行出納員都沒什麼黑人。這豈不是明白告訴我們,黑人就是沒那麼聰明,沒那麼努力嗎?」於是,黑人被困在這個惡性循環裡,他們申請不到白領的工作,是因為別人以為他們笨,但證明他們笨的,又是因為白領中很少有黑人。

這種惡性循環並非到此為止,反對黑人的勢力不斷壯大,最後形成「黑人歧視法」(Jim Crow Laws)等等法規,意在維護種族階級制度。他們規定黑人不准投票,不准讀白人學校,不准到白人商店買東西,不准在白人餐廳吃飯,不准到白人旅館過夜。這一切的理由是認為黑人就是污穢、懶惰、品行不良,所以必須隔離,好保護白人。同樣,白人出於害怕疾病,會避開有黑人的旅館或餐廳;他們害怕孩子受欺負或被帶壞,所以也不希望孩子去上有黑人的學校;他們害怕黑人既無知又沒道德觀,所以不想讓黑人在選舉中投票。而這些憂慮甚至還有科學研究「證明」在後面撐腰,研究「證明」:黑人平均學歷確實較低,得到各種疾病的比率確實較高,而且犯罪率更是遠高於白人(但這些研究卻忽略了這些「事實」是出於對黑人的歧視)。

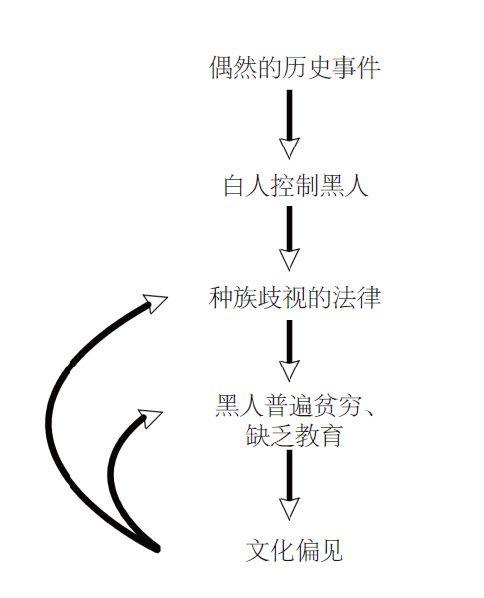

惡性循環:某個偶然歷史事件,成了僵化的社會制度常規。

到了20世紀中葉,美國南方各州種族隔離的情形甚至比19世紀末期更為惡化。1958年,黑人克雷農·金恩(Clennon King)申請進入密西西比大學就讀,竟被強迫關進精神病院就醫。當時法官認為,一個黑人一定是瘋了,才覺得自己能進得了密西西比大學。

對於當時的美國南方人(和許多北方人)來說,想到黑人男性居然可能和白人女性有性行為甚至結婚,就會覺得這實在是萬萬難以接受的事。跨種族的性行為是所有禁忌之首,一旦做出這種行為甚至只是涉嫌想有這種行為,不用經過什麼審判,就會立刻遭到私刑處置。當時出現的白人至上主義的秘密社團「三K黨」(Ku Klux Klan),就曾犯下多起相關殺人事件。講到維護潔淨這件事,他們可是讓印度教的婆羅門相形見絀。

隨著時間過去,種族主義還蔓延到越來越多的文化領域。例如美國的審美觀就是以白人的美麗作為標準,白人的特質就是美麗的標準,淺色的皮膚、金黃的直髮、小而翹的鼻子等等。至於典型的黑人特質,例如黝黑的皮膚、蓬鬆的黑髮、扁平的鼻子,則被視為醜陋。這些成見使得原本就由想像建構出來的階級意識更是進到意識深層,揮之不去。

這樣的惡性循環可能持續幾百年甚至幾千年,讓原本只是歷史偶發事件形成的階級制度變得根深柢固。隨著時間流逝,不公不義的歧視常常只是加劇而不是改善。富者越富,而貧者越貧。教育帶來進一步的教育,而無知只會造成進一步的無知。歷史上過去的受害者,很可能會再次受害。而歷史上過去的特權分子,他們的特權也很可能依然存在。

大多數社會政治階級制度其實都沒有邏輯或生物學的基礎,不過就是由歷史的偶然事件引起,再用虛構的故事延續壯大。這正是歷史值得研究的一個很好的理由。如果黑人/白人或婆羅門/首陀羅的區別真有生物學事實根據(例如婆羅門的大腦確實比首陀羅的大腦效率高),光靠生物學就應該足以研究人類社會的種種行為。然而事實證明,不同智人群體之間的生物差異其實就是小到能夠忽略不計,所以單憑生物學就是無法解釋印度社會和美國各種族的互動為何如此複雜。想瞭解這些現象,我們只能靠著研究事件本身、環境、權力關係,看看人們是怎樣將虛構的想像變成了殘酷(而且再真實不過)的社會結構。

他和她

不同的社會,想像出的階級制度也就相當不同。像是現代美國人非常注意種族,但對中世紀的穆斯林來說就無關緊要。在中世紀印度,種姓是生死攸關的大事,但現代的歐洲根本毫不在意。只不過,有某種階級制度卻是在所有已知的人類社會裡都有著極高的重要性:性別的階級。世界各地的人都會區分男女,而且至少在農業革命以降,幾乎世界各地都是男人佔盡好處。

甲骨文的歷史可以追溯到公元前1200年,是中國現存最古老的成熟文字,用來占卜。其中曾有一塊的卜辭寫著:「婦好娩,嘉?」(商王武丁的妻子婦好即將臨盆,是否吉利?)而答覆是:「其唯丁娩,嘉;其唯庚娩,弘吉。」(若在丁日分娩,吉;若在庚日分娩,大吉。)然而,卜辭最後的驗辭語氣十分遺憾:「三旬又一日,甲寅娩,不嘉,唯女。」(31天之後,婦好在甲寅日分娩,不吉,只是個女孩。)48過了三千多年,社會主義體制下的中國制定了計劃生育政策,而許多中國家庭仍然覺得生下女兒是種不幸。有些時候,父母還會刻意遺棄甚至殺害女嬰,希望能有機會再試一次,看看能不能生出個兒子來。

在許多社會中,婦女只是男人的財產,通常屬於她的父親、丈夫或兄弟。而在許多法律系統中,強姦罪是屬於侵犯財產,換句話說,受害人不是被強姦的女性,而是擁有她的男性。因此,這些法律對於強姦罪的救濟措施就是所有權移轉:強姦犯付出一筆聘金給女方的父親或兄弟,而她就成了強姦犯的財產。《聖經》還寫著:「若有男子遇見沒有許配人的處女,抓住她,與她行淫,被人看見,這男子就要拿50捨客勒銀子給女子的父親;因他玷污了這女子,就要娶她為妻。」(《申命記》,22:28–29)對古希伯來人來說,這是個再合理也不過的安排了。

在某些地方,如果是強姦某個不屬於任何男人的女人,甚至算不上犯罪。這就像是在人來人往的街道上撿了一枚銅板不算是竊盜一樣。另外,如果是丈夫強姦自己的妻子,也不構成犯罪;甚至有地方會認為,因為丈夫本來就該對妻子的性行為有完全的控制權,所以「丈夫強姦妻子」這句話根本無法成立。說丈夫「強姦」妻子,就像說某個人偷了自己的錢包一樣不合邏輯。這些說法聽來荒謬,但其實並不只有遠古中東地區才有這種想法。就算到了2006年,還有53個國家無法控告丈夫強姦了他的妻子。即使在德國,也是到了1997年才修訂法案,認定婚姻中可能出現強姦行為。49

* * *

那麼,將人類分成男女,是不是也像印度的種姓制度或是美國的種族階級,都是想像下的產物?這一點究竟是不是有深刻的生物學基礎,認定男女本來就應有所區分?而如果這確實是一個自然的不同,生物學上又是否能夠解釋為何男性的待遇優於女性?

在男女之間,某些文化、法律和政治上的差異正反映著兩性明顯的生物學差異。例如男性沒有子宮,所以懷孕生子這件事一直只能是女性的工作。然而,就在這個核心差異上,每個社會又會不斷加上一層又一層的文化概念和規範,而這些就和生物學鮮有關聯。而各種社會上對於「男性化」和「女性化」特質的想法,多半也沒有確實的生物學基礎。

舉例來說,公元前5世紀的雅典實行民主,但有子宮的人就沒有獨立的法定地位,無法參加人民議會,也無法擔任審判。除了少數例外,這種人也無法得到良好的教育,不能經商,也不能參加哲學討論。所有雅典的政治領袖、哲學家、演說家、藝術家、商人,沒有一個人有子宮。那麼,難道「有子宮」這件事,真有什麼生物學的根據,證明這些人不適合從事這些行業嗎?雖然古雅典人確實這麼認為,但現代雅典人可不會同意。在現今的雅典,婦女不僅能夠投票,能夠參選擔任公職,能夠發表演講,能夠從事從珠寶到建築到軟件等等一切設計,而且也能夠進入大學就讀。她們的子宮可沒讓她們做起這些事來輸給男人。確實,女性在政界和商界仍然處於弱勢(希臘議會只有12%是女性),但她們要參與政治已經沒有法律的阻礙,而且多數現代希臘人也認為女性擔任公職合情合理。

此外,許多現代希臘人也認為男人的一個重要特點就是只對女人有「性趣」,而且也只該和異性發生性關係。但他們沒發現,「異性性行為自然,同性性行為不自然」這件事也是一種文化偏見,而不是生物學上的事實。事實上,男男相吸這件事,大地之母從來也沒什麼意見。然而,在某些文化裡,如果兒子和隔壁的男孩天雷地火,他的人類母親可就會大發雷霆。這位母親會生氣,原因可不是出於生物的必然。其實對於許多人類文化來說,同性戀不僅合法,甚至還對社會有所幫助,像古希臘就是最明顯的例子,在史詩《伊利亞特》(Iliad)裡,英雄阿基利斯(Achilles)與普特洛克勒斯(Patroclus)關係親密,但阿基利斯的母親西蒂斯(Thetis)可沒什麼不高興。另外,馬其頓王國的女王奧林匹亞絲(Olympias)可說是古代最喜怒無常也最大權在握的女性,連她的丈夫腓力二世都死在她手上。但她看到兒子亞歷山大大帝帶了愛人赫費斯提翁(Hephaestion)回家吃飯,也是沒發半點兒火。

我們究竟要如何才能判斷,什麼是真正在生物學上有所不同,而什麼又只是人類說得煞有介事、自找借口?一項黃金法則就是「天生帶來允許,文化造成封閉」。天生自然的生物學,可能性幾乎無窮無盡。然而,文化卻要求必須實現某些可能性,而又封閉了其他可能性。例如女性天生能生小孩,但在某些文化裡,女性卻是非生不可。生物學上,男人就是能從彼此身上得到性愉悅,但某些文化卻極力阻止他們實現這種可能。

文化總會說,它只是禁止「不自然的事」。但從生物學的角度來看,這世界上根本沒有什麼是不自然的。只要有可能發生的事,就是自然。真正完全「不自然」的事,是指違背了自然規律,但這種事情根本就不會存在,所以也沒有禁止的必要。舉例來說,沒有任何一種文化會「禁止男性進行光合作用」,「禁止女性跑得比光速快」,或是「禁止帶負電荷的電子互相吸引」,就是因為這講了只是白講,完全沒有必要。

事實上,許多人認知的「自然」和「不自然」並不是生物學的概念,而是基督教神學的概念。神學上所謂的「自然」,指的是「符合創造自然的神的旨意」。基督教神學家認為,上帝創造了人的身體,並且讓每個肢體和器官都有特定的目的。如果我們使用肢體和器官的方式符合上帝的設想,那就是個「自然」的活動;如果不符合上帝設想的方式,就成了「不自然」。然而,演化本來就沒有唯一的目的。器官的演化沒有唯一的目的,而器官的使用方式也不斷在變化。現在人體的所有器官早在幾億年前就已經出現了原型,而現在所有器官都不只做著原型所做的事。器官之所以演化是為了某種特定功能,但等到器官存在之後,要用作其他功能也並無不可。以嘴巴為例,嘴巴之所以會出現,是因為最早的多細胞生物需要有辦法將營養成分送進身體裡。而雖然現在嘴巴仍然有這種功能,但我們還能用嘴來說話、親吻,戰士還能用嘴來拔手榴彈的引信。難道,只因為我們最早那些像蠕蟲一樣的祖先在6億年前沒有用嘴做這些事,嘴巴的這些功能就變得不自然了?

同樣,翅膀也不是一開始就成了空氣動力學的奇跡,而是從原本有其他用途的器官演化而來。有學者認為,一開始昆蟲都不會飛,而翅膀是幾百萬年前從蟲子身上突起的部分演化而來。蟲子原本身上會有突起,是因為這樣能增加表面積,接收更多陽光,也就更能保持溫暖。而在緩慢的演化過程中,這些太陽能接收器越長越大。想要吸收最多陽光,就要讓突起的表面積最大、重量最輕;而這種身體結構剛好對昆蟲來說也方便,蹦蹦跳跳的時候還能幫上一點忙,突起越大的,就能跳得越遠。有些昆蟲開始用這玩意兒來滑翔一下,接著只是再跨出一小步,昆蟲就真的在空中飛了起來。所以,如果下一次又有蚊子在你耳邊嗡嗡不停,記得要罵罵她真是太不自然了。如果她乖乖聽話,滿足於當初上帝賦予的功能,現在她的翅膀還只能做個太陽能板。

這種多用途、多功能的道理,也同樣適用於我們的性器官和性行為。一開始,性行為就是為了繁殖,而求偶儀式則是為了要評估對方的健康程度。但對許多動物來說,兩者其實都有眾多的社交功能,可不只是為了趕快創造出自己的DNA小拷貝。舉例來說,黑猩猩就會用性行為來鞏固政治聯盟、建立親密關係、化解緊張局勢。難道這也是不自然?

性與性別

所以,堅持女性生小孩才「自然」或者說同性戀「不自然」,其實並沒什麼意義。各種規定男人就該如何、女人就該怎樣的法律、規範、權利和義務,反映的多半只是人類的想像,而不是生物天生的現實。

生物上,人類分為男性和女性。所謂男性(male),就是擁有一個X染色體和一個Y染色體,所謂女性(female)則是擁有兩個X染色體。但是要說某個人算不算「男人」(man)或「女人」(woman),講的就是社會學而不是生物學的概念了。在大多數人類社會裡,絕大多數情況下所謂男人就是男性,而女人就是女性,但那些社會學的名稱負載了太多意義,而真正與生物學相關的部分少之又少,甚至完全無關。我們說某個智人「夠男人」,講的並不是具有某種生物特質(例如有XY染色體,有睪丸,有睪固酮之類),而是能在所處的社會中,找到一個符合想像秩序的位置。每個文化背後虛構的故事,都有些男人應該要符合的角色(像是搞政治)、擁有的權利(像是投票權),以及負起的義務(像是服兵役)。同樣,要說某個智人是不是「夠女人」,也不是看她有沒有兩個X染色體、子宮或是大量的雌激素,而是她在想像建構出的人類秩序中,是個女性的成員。每個社會文化也會用虛構的故事,定出一些女人該符合的角色(像是要養育子女)、擁有的權利(保護不受暴力侵擾),以及負起的義務(服從她的丈夫)。正由於定義男女角色、權利和責任的並不是生物學,而只是虛構的故事,所以每個社會認為「夠男人」和「夠女人」的意義也就大不相同。

學者為了把概念講清楚,通常把生物學上的區分稱為「性」(sex),而文化上的區分稱為「性別」(gender)。「性」區分的是男性和女性,屬於客觀標準,在整個歷史上未曾改變。至於「性別」區分的是男人和女人(某些文化也有其他類別),所謂「夠男人」和「夠女人」的標準存在於主體之間,而且會不斷改變。舉例來說,同樣在雅典,古代和現代對女人要求的行為、慾望、服飾甚至是身體姿勢都有極大不同。50

女性=一種生物區別 女性=一種文化區別 古代雅典 現代雅典 古代雅典 現代雅典 XX染色體 XX染色體 無權投票 有權投票 子宮 子宮 無權擔任法官 有權擔任法官 卵巢 卵巢 無權任公職 有權任公職 睪固酮濃度低 睪固酮濃度低 無權自行決定結婚對像 有權自行決定結婚對像 雌激素濃度高 雌激素濃度高 通常不識字 通常識字 有泌乳能力 有泌乳能力 法律上由父親或丈夫擁有 法律上獨立 完全相同 非常不同性的事情好解決,但性別就沒那麼容易。想成為男性再簡單不過,只需要出生的時候有一個X和一個Y染色體就行。想成為女性也是同樣容易,出生時有一對X染色體,就大功告成。但相反的是,要當好一個男人或是一個女人,不但過程複雜,而且要求苛刻。正由於「夠男人」或「夠女人」的標準多半來自文化,而不是天生自然,所以沒有什麼社會是在人一生下來之後就覺得男性夠男人而女性夠女人。而且就算得到認可了,也還不能就此鬆懈。從出生到死亡,男性必須一輩子不斷通過各種儀式和表演來證明自己真是條漢子。而女性也永無寧日,必須不斷說服自己和其他人自己散發著女人味。

而且,這種成功沒得保證。特別是男性,總是很害怕別人覺得自己沒有男子氣概。在整個歷史上,總看到男性願意冒險犯難甚至犧牲生命,只為了讓人誇讚一句:「他是個真正的男人!」

圖15 18世紀的男人味:法國國王路易十四王室肖像。請注意路易十四戴著長假髮,穿著絲襪和高跟鞋,站得像個芭蕾舞者,還帶著一把巨大的劍。這一切在現代美國都會被認為真是個娘娘腔(除了那把劍),但在當時,路易十四可是歐洲男子氣概和男人味的典範。

圖16 21世紀的男人味:美國總統奧巴馬官方照片。那些假髮、絲襪、高跟鞋和劍都去了哪?就大權在握的男性而言,這大概是有史以來最呆板沉悶的形象。人類歷史上,占主導地位的男人形象多半都是多彩絢麗,像是美洲印第安人酋長就戴著羽毛搖曳的頭飾,印度大君也會穿著華麗的絲綢,配著亮眼的鑽石。至於在整個動物界裡,雄性往往也比雌性更豐富多彩、裝飾誇張,像是孔雀的尾巴和獅子的鬃毛。

當男人究竟有什麼好的?

至少農業革命以來,大多數人類社會都屬於重男輕女的父權社會。不論這些社會對男女的定義為何,當男人總是比較優越。父權社會教育著男人就該是個陽剛的男人樣,女人就該有個陰柔的女人款,要是有人斗膽跨越界線,懲罰也就隨之而來。但反過來說,如果遵守了這些規範,得到的獎勵卻是男女大不同。社會通常重視陽剛的特質勝於陰柔的特質,社會中陽剛的典範得到的總是比陰柔的代表多。女人得到的健康和教育資源不如男人,不論在經濟、政治,甚至光是遷徙的自由也都遜於男人。性別就像是一場競賽,但第一第二早已命中注定,有些人甚至只能爭個老三。

確實,有極少數的女人坐到了高位,像是埃及艷後克麗奧佩特拉(Cleopatra)、英國的伊麗莎白一世,以及中國的慈禧太后,但她們只是例外,而更證明了這個規則。慈禧在19世紀末統治中國,但當時所有的朝廷大臣都是男人,軍隊統帥都是男人,判官律吏都是男人,科舉考生都是男人,進士翰林都是男人,就連吟詩作對、為文著述、撫琴吹簫、問診醫病、清談哲思、科學研究也幾乎都是男人一手包辦。

幾乎在所有的農業和工業社會中,父權制都是常態,歷經各種政治動盪、社會革命、經濟轉型,歷久不衰。以埃及為例,在過去幾個世紀統治權不斷換手,歷經亞述、波斯、馬其頓、古羅馬、阿拉伯、馬穆魯克(Mameluk)、土耳其和英國統治,但從頭到尾都是父權制。雖然埃及曾用過法老的法律、希臘的法律、古羅馬的法律、穆斯林的法律、土耳其的法律和英國的法律,但一直都讓所謂「真正的男人」唯我獨尊。

正因為父權制是種太普遍的現象,不可能只是某種偶然因素進入了惡性循環所致。特別值得一提的是,在1492年哥倫布抵達美洲之前,美洲和亞洲、非洲的人類數千年內並無往來,但絕大多數社會依然採用的是父權制。如果說在亞洲和非洲的父權制只是出於偶然,難道真的只是湊巧,讓阿茲特克和印加也同樣採用父權制?一種更有可能的推測是,儘管「男人」和「女人」的定義在各種文化之間有所不同,但有些共通的生物因素,讓幾乎所有文化都重視陽剛勝過陰柔。我們並不知道真實的原因為何,雖然有各種理論,但沒有任何一個真能完全站得住腳。

肌肉理論

最常見的一種理論,是認為男人比女人強壯,於是靠著他們肌肉的力量迫使女人就範。這種理論講得精緻一點,是認為男人力氣大,就能獨佔那些需要較多體力勞動的工作(像是犁地和收割),於是讓他們掌握了糧食的生產,進而轉化為政治上的影響力。

然而,肌肉理論有兩大問題。第一,「男人比女人強壯」只是一般情形,而非人人皆然。而且,強壯分了許多種,像是女人一般來說比男人更能抵抗飢餓、疾病和疲勞,而且也有許多女人能跑得比男人更快,挑得比男人更多。第二,也是這種理論最大的問題,在於整個歷史上也有許多不需要什麼體力的工作(像是宗教、法律、政治),但女人不但沒分到這些工作,反而是在田里、在工廠裡、在家庭中從事艱苦的體力勞動。如果社會權力分配看的只是付出體力的多寡,女人該得到的權力絕對遠超於現在。

更重要的是,就人類整體來說,體力和社會權力本來就沒有直接關聯。我們常看到六十幾歲的人控制著二十幾歲的人,但後者顯然體力要好得多。19世紀中葉亞拉巴馬州的蓄奴農莊主人,如果和他種棉花的奴隸大打出手,很可能幾秒之內就會被撂倒在地上。另外,要遴選埃及的法老王或天主教的教皇,也不是讓大家來打一場。在採集社會裡,握有政治主導權的人通常是因為社交技巧最為傑出,而不是身上肌肉最為發達。而在黑道組織裡,老大常常也不是最強壯的男人,反而是個老頭;他根本不用自己出手,骯髒活只要交給更年輕、體力更好的年輕小伙子就行了。如果有哪個小鬼,以為只要把老大幹掉自己就能稱王,很可能還沒動手就已經被殺。就算是黑猩猩,要坐上首領地位靠的也是穩固的集團,而不是盲目的暴力。

事實上,人類歷史顯示,肌肉的力量和社會的權力還往往是呈反比。在大多數社會中,體力好的反而幹的是下層的活。這可能反映著智人在食物鏈中的位置。如果真的一切只看體力,智人在食物鏈裡就只能處在中間的位置。然而,智人靠著聰明才智和社交技巧,讓自己躍升到了食物鏈的頂端。於是,在智人內部的權力鏈裡,聰明才智及社交技巧也會比體力更重要。正因如此,如果想解釋父權制這個歷史上影響最廣、最穩固不變的階級制度,要說一切只是因為男人力氣大於女人,實在叫人難以相信。

流氓理論

另一種理論認為,男性佔有主導地位靠的不是力氣,而是好侵略的個性。經過數百萬年的演化,讓男性的暴力傾向遠比女性明顯。雖然女性心中也會浮起仇恨、貪婪和欺凌的想法,但流氓理論認為男人更願意將這些想法付諸實踐。正因如此,歷史上的各場戰爭一直就是男人主導。

而正因他們在戰爭時期掌握了軍隊,到了太平時期也就成了民間社會的主人。控制了民間社會,就有資源發動更多的戰爭;發動了越多戰爭,男人就越能控制社會。正是這樣的循環,解釋了為什麼戰爭無處不在,而父權制也無處不在。

近年來對於男女荷爾蒙與認知系統的研究也發現,男人的攻擊和暴力傾向確實比較明顯,平均來說更能勝任一般士兵的角色。然而,就算一般士兵都是男人,是不是就能合理推論也該由男人來運籌帷幄,而且最後享有戰爭帶來的甜美果實?這仍然說不通。這就像說因為所有在棉田里工作的都是黑人,所以棉花農莊的主人也該是黑人一樣。既然工人全為黑人的農莊可能有個白人主人,為什麼士兵全是男人的軍隊就不能由女人率領,或者至少在領導階層裡有部分是女人呢?事實上,在整個歷史上的許多社會中,許多軍方高階人員都不是從大兵做起,而是直接空降。常常軍隊的領導人從沒當過一天兵,只因為他們是貴族、富人或受過教育,高級將領的榮耀也就落在他們頭上。

例如拿破侖的剋星威靈頓公爵,他18歲進入英國軍隊,立刻接受委任成為軍官。他根本不把麾下的平民看在眼裡。與拿破侖對戰期間,他曾寫了一封信給另一個貴族,裡面提到「我們指揮的那些大兵就是社會沒用的渣滓流氓」。這些大兵通常是最貧困的窮人或少數民族(如愛爾蘭天主教徒),他們想在軍中晉陞的機會可以說是微乎其微。那些高階軍職,全部都是公爵、親王和國王的專利。然而,又為什麼只能是公爵,而不能是女爵呢?

法蘭西帝國是靠著塞內加爾人、阿爾及利亞人和法國工人階級的血汗,才建立並捍衛著在非洲的疆域。在這些軍隊中,出身法國名門的比率可以說是低之又低。但領導軍隊、統治帝國、享用成果的,這一小撮中法國名門的比率卻是高了又高。但同樣的問題,為什麼這些又都是法國男人,而不是法國女人?

中國長久以來一直有以文人領軍的傳統,常常將領的出身都是舞文弄墨的,而不是舞刀弄劍的。中文也常有人說「好男不當兵,好鐵不打釘」,講的也是聰明人該去讀書而不是從軍。但這樣說來,為什麼所有官職都被男人占走了?

我們並不能說,就因為女人體力較弱、睪固酮濃度較低,就不能做好官職、當好將軍、搞好政府。雖然運籌帷幄確實需要一定體力耐力,但不需要力大如牛或是凶殘無匹。戰爭可不是什麼單純的酒吧打架,需要非常複雜的組織、合作和安撫手段。真正勝利的關鍵,常常是能夠同時安內攘外,並看穿他人思維(尤其是敵國的思維)。如果挑個只有蠻力、只想猛攻的人來打仗,常常就是一敗塗地。更好的選擇,是個能夠合作、能夠安撫、能夠有不同觀點的人。真正能建立起帝國的人,做的也就是這種事。像是奧古斯都雖然在軍事上的才幹遠不及愷撒或亞歷山大大帝,成就卻非前人能及:建立起穩定而長久的帝國。他不但得到當時民眾的推崇,也得到現代史學家的讚賞,這些人都認為,他的成就正是由於他具備了溫柔寬厚的美德。

一般說來,女人被認為比男人更八面玲瓏,更懂得如何安撫他人,而且更能夠從不同角度觀看事情。如果這些刻板印象至少有部分是事實,那麼女人就該是絕佳的政治家和帝國領袖,至於戰場上的骯髒活,就交給那些睪固酮爆表、頭腦簡單四肢發達的肌肉男即可。只不過,雖然這是種很流行的講法,但現實世界中卻很少成真。至於原因,目前仍然不明。

父權基因理論

第三種想要從生物學解釋父權制度的理論,並未將重點放在暴力或是蠻力上,而是認為在數百萬年的演化過程中,男人和女人發展出了不同的生存和繁殖策略。對男人來說,得要彼此競爭才能得到讓女人受孕的機會,所以個體想有繁殖的機會就看他能不能打敗對手,比別的男人強。隨著時間慢慢過去,傳到後世的男性基因也就是那些最具野心、最積極、最好勝的男人。

但另一方面,對女人來說,要找到個願意讓她受孕的男人完全不是問題。但如果說到要讓孩子長大成人甚至為她生下孫子孫女,除了得懷胎十月,甚至還得再辛苦許多年,才能把孩子帶大。而在這段時間,她要自己取得食物的機會就變少,另外還需要許多人的幫助。所以,她需要有個男人來幫忙。為了確保自己和孩子能夠生存下去,女人只好同意男人提出的各種條件,好換取他一直待在身邊、分擔這個重擔。隨著時間慢慢過去,傳到後世的女性基因也就是那些最順從、願意接受他人照顧的女人。至於花了太多時間爭權奪利的女人,也就沒有機會讓那些好勝的基因萬世流芳。

根據這個理論,由於有不同的生存策略,男人的基因傾向是野心勃勃、爭強好勝,擅長從政經商;女人的基因則傾向趨吉避凶,一生養育子女就心滿意足。

只不過,這種理論似乎在實際的證據上也說不通。最有問題的一點在於,這裡認為女人需要外部協助的時候需要依賴男人,而不是其他女人,而爭強好勝的男人就能在社會上佔據領導地位。但有許多種動物(例如大象和倭黑猩猩)雖然也有需要依賴他人的雌性以及爭強好勝的雄性,但發展出來的卻是母系社會。正由於雌性需要外部幫助,所以它們更需要發展社交技巧,學習如何合作,給予彼此撫慰。於是,它們建構起了全為雌性的社會網絡,幫助彼此養育後代。而這個時候,雄性動物還是繼續把時間花在彼此戰鬥爭勝,所以社交技巧和社會關係依舊低落。於是,在倭黑猩猩和大象的社會中,便是由互相合作的雌性組成強大的網絡,主導全局,至於以自我為中心而又不合作的雄性,只能滾到一邊去。雖然雌性的倭黑猩猩一般來說力氣不如雄性,但如果雄性的倭黑猩猩做得過火了,就會被成群的雌倭黑猩猩合起來教訓一番。

如果倭黑猩猩和大象都做得到這一點,為什麼智人做不到?相較之下,智人這種動物的力氣又更弱,優勢就在於能夠大規模合作的能力。如果真是如此,就算女性確實需要依賴他人,而且就算女性確實需要依賴男人,她們也應該能運用較高明的社交技巧來互相合作,進而用策略來操縱打敗更具侵略性、更自行其是、更以自我為中心的男人們。

究竟是為什麼,在一個以「合作」為成功最大要素的物種裡,居然是比較沒有合作精神的一方(男人)控制著應該比較善於合作的另一方(女人)?到目前為止,我們還沒有很具說服力的答案。也許我們的預設是錯的?搞不好,雄性智人的主要特點並不在於體力、侵略性或爭強好勝,反而是有更佳的社交技巧,更善於合作?這點在目前仍無定論。

但我們確實知道的是,人類的性別角色在20世紀已有了翻天覆地的變化。現在有越來越多社會讓男女在法律、政治和經濟上享有平等的地位、權利和機會。雖然性別差距依然顯著,但情況正在以驚人的速度改變。1913年,美國有一批婦女站出來為女性要求投票權,當時大眾還嗤之以鼻、視為荒唐,但誰想得到,到了2013年,美國最高法院竟有五位大法官(三女兩男)投票贊成讓同性婚姻合法化,否決了另外四位男性大法官反對的決定?

正是這些戲劇性的變化,讓性別的歷史叫人看也看不清。現在我們已經清楚看到,父權制度其實並沒有生物學上的基礎,而只是基於毫無根據的虛構概念。但這麼一來,又該怎麼解釋它為何如此普遍,而且穩固得難以撼動?