狄克鑽進延安

自從1935年5月踏進上海灘,張春橋混跡上海文壇兩年多,發表了四十多篇長長短短、五花八門的文章。1937年9月3日《立報》刊出署名張春橋的短文《武裝民眾》之後,他的名字便從上海報刊上消失了。

張春橋哪裡去了?

難道他「最最會化名」,化了什麼新名字?

直至1938年5月的《抗戰文藝》週刊第1卷第5期登出署名張春橋的《漢奸吉思恭》,標明「延安通訊」。消息傳到上海,人們才恍然大悟:

狄克鑽到延安去了!

吉思恭,日本的間諜。1938年3月17日,在延安陝北公學操場上,舉行了公審漢奸吉思恭大會。狄克也在場,於是寫了這篇「延安通訊」。

狄克是怎樣鑽進延安的呢?

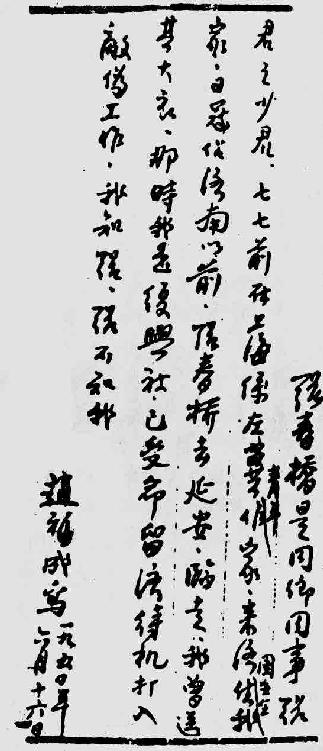

在張春橋1950年親筆填寫的《簡歷表》上,「何時何地何人介紹入黨、候補及轉黨年月」一欄,這麼寫道:

1936年4月在上海經吳成志、林福生介紹入黨。

1938年8月在延安經顧光斗、雄飛介紹重新入黨。1939年2月轉正。

張春橋既然在1936年4月入黨,怎麼到了1938年8月又要「重新入黨」呢?

那位「吳成志」,真名宋振鼎,他對張春橋在上海的「入黨」經過,說得最為清楚:

我1932年9月被捕,1935年7月從蘇州反省院自首出來後去上海。1936年4、5月間,我(化名吳成志)與原社聯林福生(從蘇州反省院出來的)、王德明等成立中國共產黨上海預備黨員委員會,曾經我介紹張春橋參加預備黨員。這個組織沒有黨的組織領導,是我們自己成立的。成立不久,上海黨組織派吳仲超找我談話,指出這個組織是非法的,叫立即解散。我們當即解散,並通知到所有參加的人,也通知了張春橋。此後,我再未介紹過張春橋入黨。

北京故宮博物院院長吳仲超在1976年10月18日所寫的證明也清楚表明:

1936年在上海,宋振鼎同一些叛變自首、住過反省院和不三不四的人成立了一個預備黨員委員會,這是個非法組織。由我通知宋振鼎,宣佈取消了這個組織。

解放前我不認識張春橋,文化大革命中,從外調的小將們口中才知道那個委員會內有張春橋。

吳仲超 1976年10月18日

原來,張春橋在1936年4月所參加的是假共產黨!可是,張春橋卻把它寫入自己的入黨簡歷之中,又不得不自相矛盾地寫上「重新入黨」的年月。

張春橋離開上海,跟江青相差無幾,因為1937年8月13日,槍炮聲震撼著上海城。

在日軍統帥水野修身、上海派遣軍總司令松井石根大將坐鎮指揮下,日軍第三、六、九、十一、一一、一五、一六、一一、一一四、一一六等師團和海軍陸戰隊,共30多萬人,突然襲擊上海。「八一三」淞滬戰爭打響了。

張春橋曾寫過一篇題為《中國為什麼勝利?》的「報告文學」,發表在1937年10月4日的《國聞週報》(戰時特刊第16期)。其中,記述了他自己在「八一三」當天的蹤跡:

十三號的早上,我得到日本軍隊在八字橋向我軍進攻的消息。就跑到南市,又折回來,轉到公共租界,往北區走去。我想看一看戰爭發生以後的人們。不但去看,還要深深地發掘,往他們心眼裡鑽,我還跑到楊樹浦的工人區,跟他們談,跟兩位年青的工友跑到野外的一條可以通到北四川路施高塔路(今上海山陰路—引者注)叫作沙虹路的地方去,遙望天通庵火車站的煙火。重炮,機關鎗的聲音很清楚的隨風飄過來。四周靜靜的,農夫們在晚霞裡整理著南瓜黃瓜和別的菜蔬。

黃昏慢慢的後退了,夜佔領了這地方。

天通庵的炮火更烈了,聲音一陣陣地傳過來。火苗燃燃著跟黑煙卷在一起,叫嘯著往上升。

是下午四點鐘開的火,我到了夜裡十二點才離開一群工友跑回來,在虹橋,日本兵佈滿崗位。過來外白渡橋是密集的人群。

最使我忘不了的是,在三點鐘的時候,我經過老靶子路。到閘北去的路完全斷了。在靶子路北河南路口有西捕站著,不准走近通過的鐵門往寶山路去,而且,鐵門是上鎖了。

就張春橋以上自述可以看出,20歲的他,富有社會活動力,能跑,能鑽,能記,能寫,已非等閒之輩。雖說論學問,論標點古書,他不行,可是他的目光早已投注於政治。

上海站不住腳了。張春橋踏上了北去的列車,前往濟南。

張春橋在濟南的行蹤,從他發表在1938年4月5日《戰地》半月刊第1卷第1期上的《韓復矩》一文中,依稀可以查證出來:

「去年9月中我從淞滬戰場退出來,到濟南……」這表明他抵達濟南是在1937年9月中。

「果然,在我退出濟南一個禮拜的時候,濟南失守了。」日軍攻佔濟南是在1937年12月25日,因此,張春橋離開濟南的日子當為1937年12月18日。

在濟南,張春橋度過了行蹤詭秘的三個月。

濟南。經五路小緯四路富潤裡,張家。張春橋的父母張開益、宋蕙卿都住在那裡。

富潤裡卻不見張春橋的影子。偶爾,夜深人靜,狄克才在那兒露面。

張春橋在哪兒安身?

濟南,指揮巷18號。掛著「冀魯邊區游擊司令」頭銜的復興社山東省頭目秦啟榮,在會客室召見了秘密交通員胡彰武(原名胡憲文)。

「這裡有兩份密件,你務必親手交到柏俊生手中。」秦啟榮的神色顯得十分嚴肅,把兩封封得死死的信,交給了胡彰武。他叮囑道:「兩封信裡的一封,叫柏俊生馬上妥交趙君弼。」

果真,密信送往柏家之後,趙君弼得訊,來到了柏家。

柏俊生的大老婆趙氏取出密信,當面交給了趙君弼。

趙君弼拆開密信,看後當即燒燬。密令只一句話,深深印在他的腦子中:「茲有張春橋去住你家,希一切關照,注意安全。」

趙福承,也就是趙福成、趙君弼,張春橋的同鄉。此人與張春橋之父曾有過同事之誼。他生於1905年,比張春橋長12歲。後來,他用趙福成這名字。

趙福成頗有來歷:1930年,他從北平警官高等學校畢業之後,便東渡扶桑,在日內務省警察講習所留學。1936年又去南京中央警官學校受訓。此後,他出任濟南市警察局東關分局局長。他也是復興社的山東頭目。

1976年11月13日,趙福成寫下這樣的材料:

我叫趙福成,又名趙君弼,今年七十一歲,山東巨野縣人,家庭地主。

1930年,在國民黨北平警官高等學校畢業後去日本內務省警察講習所留學,1931年回國,在濟南山東警察教練所當教官,1936年去南京中央警官學校受訓,同年底,回濟南充任警察局東關分局長,總務科長,兼防空司令部總幹事。日寇侵佔濟南後,我曾擔任濟南市警察局長,章邱縣長,曹州道尹,山東省政府宣傳處長,汪偽孫良誠部參議等漢奸職務。

1936年,我在南京中央警官學校受訓時,由該校調查統計室主任王泰興介紹參加了國民黨復興社特務組織,化名趙用明。回濟南後,我的復興社關係轉到濟南,由復興社山東省負責人秦啟榮領導,和我一同進行特務活動的復興社分子有柏俊生等人。

1937年七七事變後不久,秦啟榮曾委任我為冀魯邊區游擊司令部警衛大隊長。

我參加復興社後,回到濟南進行特務活動的任務是:瞭解韓復矩政治動態;刺探日本人和共產黨八路軍的情報;以我家為據點,掩護復興社在濟工作人員和過往人員的活動並保障安全。後來我曾掩護過一些復興社特務在濟南的活動。還掩護過復興社特務張春橋過往濟南混入延安。

1939年9月中旬,我到復興社特務柏俊生家,柏的大老婆趙氏轉給我一封密信,

內有兩隻密令。

第一隻密令寫:

著警衛大隊長趙福承留在濟南,相機打入日偽組織,以資掩護而便工作,另有連〔聯〕絡人員去取情報。

冀魯邊區游擊司令秦啟榮(章) 民國二十六年九月×日

第二隻密令寫:

茲有張春橋去住你家,希一切關照,注意安全。

此致趙福承

秦啟榮(章)民國二十六年九月×日

我看到密令,就明白張春橋也是復興社特務。過了一個星期,張春橋到了我家,在我家住了兩個多月。張春橋在濟南是有家的,他有家不住,要到我家裡住,這是秦啟榮安排的,因為山東是韓復矩的地盤,蔣韓有矛盾,韓不允許蔣特活動,住在我家可以掩護他的活動,保障他的安全。

張春橋住在我家期間,不願談他的經歷和他在濟南的活動情況,他總是單獨出去活動,從未帶別人來過我家,也沒有人到我家來找過他,行蹤詭秘。他曾向我打聽過韓復矩的政治動向,我告訴他,日本松井大將曾來濟勾結韓復矩。張春橋還分析日本人來後形勢,他說:「日本人對在家禮(青幫)的,如能利用就利用,不能利用就剷除。」事後,我把張的這些話告訴了柏俊生。

1937年12月初,日寇佔領濟南前夕,張春橋突然對我說,他要去延安,我因為知道他是復興社的人所以對他說:「你去吧,我得留下來幹。」張說:「你留下干吧,我到延安看看如何,如果幹好了,就幹下去,如果幹不好,就回來再找你。」我聽了張春橋這些話以後,就明白了他去延安是負有任務的。

張春橋去延安臨走時,他說路上缺一件大衣,我就把自己穿的棉大衣脫給他穿走了。

他還向我說:「我算是從山東走的。」他這樣說的目的是為了迷人聽聞,掩護其身份。他還托付我關照他父親,後來我當警察局長時,就提拔他父親張開益當了庶務主任。

趙福成 1976年11月13日[123]

1950年,趙福成在勞改隊曾寫下這樣的親筆供詞(節錄):

張春橋是同鄉同事張君之少君,七七前在上海系左翼青年作家,來濟圖安全住我家,日寇占濟南以前,張春橋去延安,臨走,我曾送其大衣,那時我是復興社,已受命留濟待機打入敵偽工作,我知張,張不知我。

趙福成寫 1950年6月16日

■ 趙福成在1950年關於張春橋的交待

趙福成的這一供詞,是在張春橋倒台之後,從山東省公安機關的案卷中查出的。

在供詞中,「我知張,張不知我」這句話,頗為奧妙。1976年11月14日,趙福成對他1950年在勞改隊親筆供詞寫下說明:

關於我1950年在濟南勞改隊寫的交代材料中所提到的「我知張,張不知我」這句話的含意,現在我說明一下:

解放後1950年,我在濟南勞改隊寫思想情況匯報時,我曾寫過我與張春橋認識,寫的詞句中有這樣的話:「我知張,張不知我」。我這句話是指什麼說的呢?就是說1937年9月,復興社秦啟榮密令我留下,準備打入日偽組織,同時還有個密件,通知我關照張春橋住我家,注意安全。一周之後,張春橋就果然去我家居住了。這年12月初張去延安了。復興社山東負責人秦啟榮秘密通知我關照張住我家,我當然就瞭解張也是復興社分子。但張並不知我是復興社。因為我沒有告訴他,所以我寫「我知張,張不知我」。

1950年我在濟南勞改隊,那時才交代了歷史問題,尚不知如何判刑,不揭張又怕將來露了底,落個知情不舉。揭了他又怕他不承認(我把復興社給我的原信件當時燒了,手中無證據)反而弄成誣陷革命人員,罪上加罪,所以我只寫「我知張,張不知我」,等待將來再說吧,這是那時的想法。

趙福成 1976年11月14日

就在趙福成接到秦啟榮密令後一個星期,瘦骨嶙峋的狄克便翩然而至,住進了這位濟南市警察局東關分局局長的家中。彼此心照不宣。狄克獨進獨出,面孔總是那麼刻板,嘴巴總是閉得那麼緊。

1976年12月20日,胡彰武作如下的交待:

1937年7月我經秦啟榮介紹在濟南參加國民黨特務組織復興社,充當機要交通員,經常為復興社傳送機要文件。1937年9、10月間,秦啟榮在指揮巷十八號會客室,交給我兩封密信,叫我給柏俊生送去。一封是給柏俊生的;另一封是叫柏俊生轉給趙君弼(註:趙福成)的。秦啟榮考慮到柏俊生文化低,怕他看不明白,還叫我囑附他:把他的人都留在濟南,參加日偽工作,把留下人的名單,填好年月日,聽候命令。我將這兩封信都交給了柏俊生。柏將給趙的那封信收下後說:「我交給君弼吧!」然後,柏將秦啟榮給他的那封信拆開看,這時,我就把秦囑附的那些話說了一遍,柏答:「噢,知道了。」關於秦啟榮給趙君弼的那封信,是什麼內容,我不知道。

胡彰武[124](原名胡憲文) 1976年12月20日

趙正平也口述了證明材料《秦啟榮要我給趙君弼傳信的情況》:

1937年秋天,日寇侵入濟南前,我為秦啟榮轉過一封信給君弼。信上寫的什麼我不知道。是趙君弼來我家時,我把這封信交給他的。[125]

趙正平 口述(章) 柏良 整理(章) 1976年11月26日

張春橋在日本侵佔濟南前離開了。後來,有人在山東單縣見到了張春橋。

此人名叫湯靜逸。1987年10月13日,95歲的湯靜逸先生,在上海向筆者講述了半個世紀前的往事:

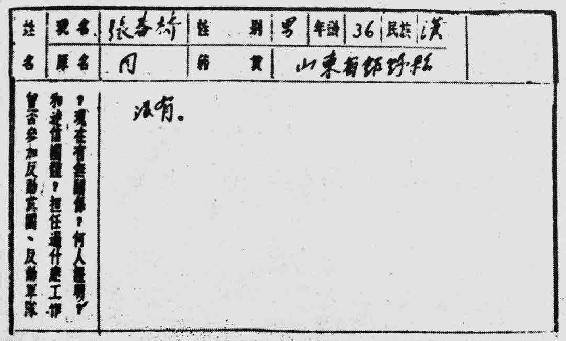

■ 張春橋填寫的幹部登記表否認自己曾經參加反動黨團

我當時是國民黨政府江蘇省徐州專員兼總指揮。1937年的12月,我帶部隊進入山東,來到單縣。單縣的縣長叫朱世勤。見面時,有一瘦瘦的青年在側,看上去像個大煙鬼似的。朱世勤向我介紹說,那青年是他的新來的秘書。並誇獎青年「小有才幹」。我記得很清楚,朱世勤告訴我,青年名叫張春橋。張春橋對我連連點頭哈腰……

解放後,當張春橋的名字出現在上海的報紙上,我起初以為是同名同姓的人。後來看到報上登的照片,認出來就是那個「小有才幹」的張春橋。我感到奇怪,我、秦啟榮、朱世勤都是復興社的,這個張春橋怎麼會鑽進了共產黨?

張春橋只在單縣作短暫的勾留,過南京,抵武漢。他借助於郭沫若那「政治部第三廳」裡一個熟人的介紹,打通了前往延安的路。

從張春橋一路上跟那麼多錯綜複雜的人物接觸,表明當時的張春橋的思想錯綜複雜,政治背景也錯綜複雜。不過,復興社的山東頭目趙福成那句「我知張,張不知我」,表明張春橋已經到了國民黨特務組織復興社的大門口,而他的腳尚未邁入。不然,那就是我知張,張亦知我了。

踏上延安那片紅色的熱土才幾天,張春橋的胸前便掛起了一枚「中國紅軍創立十年紀念」的紅星章。雖說是他向一位中國人民抗日軍政大學學員借來的,一借就不還了。這枚紅星章,彷彿成了狄克的護身符。

這個「紅皮蘿蔔」,終於混入了紅色的洪流。到達延安才兩個月,他的「延安通訊」便寫開來了:

會場是緊張活潑。……延水高聲地唱著歌向東流。

「歡迎陝公(即陝北公學—引者注)唱歌」!

「歡迎黨校唱歌」!

一陣陣的歌聲,高昂的像延水的激流一樣的歌聲,輪流地從抗大、陝公、魯迅藝術學院……的隊列中發出來,清涼山嘉嶺的山谷間響著回音。

「歡迎丁玲同志唱歌」!

丁玲同志剛回來,大家一定要她唱,她站在那裡,唱了一個「老鄉上戰場」!