崔萬秋從張春橋手中,拿過那從《夜鶯》樣本中撕下的《三月的租界》。他的臉上並沒有露出驚訝的神色,倒顯得有點得意。他預料到魯迅會予以反擊的。果真,魯迅的文章,力透紙背,鞭辟入裡:「至這裡,我又應該補敘狄克先生的文章題目,是:《我們要執行自我批判》。題目很有勁。作者雖然不說這就是『自我批判』,但卻實行著抹殺《八月的鄉村》的『自我批判』的任務的……」

不錯,狄克的文章正是要「抹殺《八月的鄉村》」,進而抹殺魯迅。

崔萬秋看罷《三月的租界》,和張春橋細細計議,決定由狄克出面給魯迅寫信,再攻魯迅。

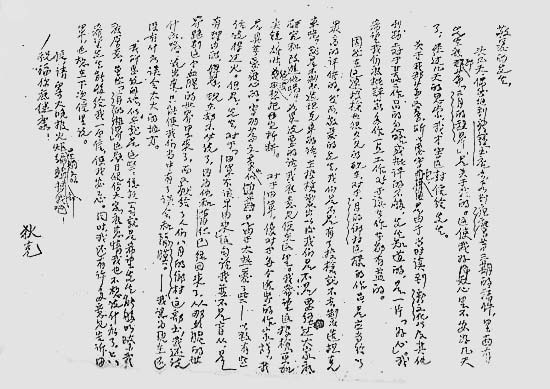

魯迅辦事細緻,看出狄克的信頗有來歷,不作復,卻把信留存起來。迄今,這封信的原件,仍收存於魯迅博物館。一看原件便可一清二楚,一手張春橋筆跡!只是信末的「狄克」兩字寫得過分端正,顯得很不自然,看得出是化名—因為人們簽署自己的真名時是非常流暢、自然的。

現將狄克的手稿,全文照錄於下—

敬愛的先生:

頭幾天,偶然地到新鍾書店去,看到《夜鶯》第三期的稿件,裡面有先生底那篇《三月的租界》,是關於我的。這使我心裡不安好幾天了;經過幾天的思索,我才寫這封信給先生。

關於我那篇文章,所以要寫它,是由於當時讀到《新文化》以及其他刊物上對於某些作品的忽略或批評的不夠,先生知道的,是一片「好」。我希望我們底批評家多做一點工作,對於讀者作者都有益的。

固然在這連投槍也很少見的現在,對於《八月的鄉村》這樣的作品,是應當給以最高的評價的。然而,敬愛的先生,我們是不是有了投槍就不去製造坦克車呢?就是不製造坦克車的話,在投槍擲出以後我們是不是要經過大家底研究和改進呢?如果說要的話,我底意見便在這裡。我希望這投槍更加尖銳、雄壯,絕沒有想把它折斷。對於田軍,像對於每個進步的作家一樣,我是具著愛護心的。寫那篇文章也似乎是由於太熱愛了些—以致有些話說得過火。

但是,先生,對於「田軍不該早回來」這句話我並不是盲從,是有理由的,現在卻不必說了,因為他和蕭紅已經回來了,從那血腥的世界跑到這個血腥的世界裡來了,而又獻給了人們《八月的鄉村》這部書,我還說什麼呢?說出來,只能使我們當中有了誤會和隔膜。—我認為現在還沒有什麼誤會太大的地方。

我所要說的話,似乎就是這些。總括一句就是希望先生能夠明瞭我底原意,雖然《三月的租界》這題目很傷大家底感情我也不想說什麼了。只希望先生能夠給我一個信,使我安安心。

同時,我還有意見告訴田軍,也想在下次信裡說。

信,請寄《大晚報》「火炬·星期文壇」編輯部轉我吧!

祝福你底健康!

狄克

信末沒有寫年月日。不過,從1936年4月28日魯迅日記中查到「午後得周昭儉信,得狄克信」。因此,狄克寄出此信當在4月26日或27日。

《夜鶯》三期的出版日期為5月10日。狄克早在4月26日左右便看過了《夜鶯》樣本,還進到編輯室,出版《夜鶯》的新鍾書店看過了魯迅《三月的租界》的手稿,足見此人絕非等閒之輩,神通頗為廣大。

這裡要順便提一筆,自從筆者的《張春橋傳》出版以來,由於書前附有狄克致魯迅那封信的影印件,有些細心的讀者對這封信的真實性表示懷疑。

■ 張春橋化名狄克寫給魯迅的信

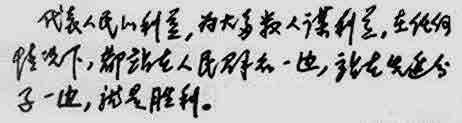

■ 張春橋「1976年2月3日有感」手跡

湖南省塑料工業公司技術科師德培、雲南思茅縣通商路蕭龍雲、四川省攀枝花市東區人大常委會辦公室矯逸閣以及張漢成、張晶、蔡晉萍、夏合社等讀者給筆者來信,提出了疑問:

「張春橋的信寫於1936年,為什麼會有二十幾個簡體字──頭、幾、書、裡、關、這、過、當、讀、對、點、莊、從、說、為、只、們、會、還、傷、時、訴、許、報、壇?」

這些讀者懷疑書中所附的原件手跡不可靠,也許是抄件,抑或是偽造的。

在這裡,我先要說一說那份原件的來歷:張春橋當時化名「狄克」寫給魯迅的信,不僅被魯迅保存了原信信紙,還保存了信封。信封上寫著「北四川路內山書店轉交周豫才先生啟狄克緘」。這信封原件也在魯迅博物館保存著。

另外,也不妨把狄克1936年這封親筆信與他寫的《1976年2月3日有感》手跡比較,可以清楚地看出筆跡完全相同,可見狄克的筆跡即張春橋筆跡。

讀者們提出的簡體字問題,需要從歷史的角度加以答覆。《關於公佈漢字簡化方案的決議》固然是中華人民共和國國務院第23次會議通過,在1956年1月29日公佈,但簡化漢字並非直到那時才有的。

其實,簡化漢字自古便有。為了書寫的方便,古人已經開始簡化漢字,尤其是草書。

例如:「禮」字寫作「禮」,「從」寫作「從」,「東」字寫作「東」,「聲」字寫作「聲」等等,古已有之。

1923年的《國語月刊》曾出版《漢字改革號》,錢玄同先生便呼籲進行「漢字革命」,主張「減省現行漢字的筆畫」。陳望道先生也在1923年6月18日《民國日報》發表文章,主張那些「通行於平民社會的簡體字」,「我們都可以在各種正式的文章上用起來,而且應該依此方法把原來沒有簡體字的添造出簡體字來,使得寫也便利些,學也便利些。」

1935年,陳望道先生在他主編的《太白》半月刊第11卷第11期上,發表《推行手頭字緣起》一文,主張把「手頭字」(書寫體)變成印刷體,因為「手頭上大家都這麼寫,可是書本上並不這麼印。識一個字須得認兩種以上的形體,何等不便」。《太白》雜誌刊登了「手頭字第一期字彙」。張春橋所用簡體字,亦即當時書寫時已經通行的「手頭字」。巴金、胡風、郁達夫、老捨等二百位文化界著名人士共同發起「推行手頭字」,《太白》率先用「手頭字」排印。

由此可見,張春橋寫給魯迅的那封信的原件是真實的,不論從筆跡、從原件及信封加以查證,還是從當時流行的「手頭字」加以考證,都是經得起推敲的。

至於解放後公佈的漢字簡化方案,所採用的大多數是已經流行的「手頭字」,符合廣大群眾的書寫習慣,所以很易推廣,為大家所接受。

如今,即使在香港、台灣,人們書寫時也常用簡化的「手頭字」,只有報刊上的印刷體才用繁體漢字。不過,不久前我接待台灣作家黃海先生,我發覺他送給我的名片上,那「台北市」也印為簡體。

另外,發表於1935年第2卷第1期《太白》上著名作家、畫家豐子愷先生的《我與手頭字》,此文與張春橋給魯迅寫信的時間相近。從豐子愷先生的手稿中,亦可看出,他也用了許多簡化字,如頭、氣、時、與、滬、麼、壓、應、聲、雖、歸、蟲、豐、舊、醫、邊、麗、寫等。

由此可見,狄克寫給魯迅的信,確實出自張春橋之手。

狄克把自己打扮得多麼可愛:他對《八月的鄉村》的批判,只不過「是由於太熱愛了些—以致有些話說得過火」!

末了留言「信,請寄《大晚報》「火炬·星期文壇」編輯部轉我吧」,倒是和盤托出這個狄克跟崔萬秋的親密關係。

儘管狄克非常「希望先生能夠給我一個信」,魯迅知道此人的來歷和背景,不予覆信,卻又著文撻伐之:4月28日魯迅「得狄克信」,30日便寫《〈出關〉的「關」》一文,再一次批駁了「狄克」。

當時,魯迅正在病中,「驟患氣喘,我以為要死」,體重劇降至37公斤。半年之後,魯迅沉痾不起而永辭人世。

「冷箭是上海『作家』的特產,我有一大把拔在這裡」,其中的兩支便是張春橋射來的。

5月4日,魯迅在致王冶秋的信中,又一次提及了狄克:「4月11日的信,早收到了。年年想休息一下,而公事、私事,閒氣之類,有增無減,不遑安息,不遑看書,弄得信也沒工夫寫。病總算是好了,但總是沒氣力,或者氣力不夠應付雜事;記性也壞起來。英雄們卻不絕的來打擊。近日這裡在開作家協會,喊國防文學,我鑒於前車,沒有加入,而英雄們卻認此為破壞國家大計,甚至在集會上宣佈我的罪狀。我其實也真的可以什麼也不做了,不做倒無罪。然而中國究竟也不是他們的,我也要住住,所以近來已作二文反擊,他們是空殼,大約不久就要銷聲匿跡的:這一流人,先前已經出了不少……」

魯迅所說的「作二文反擊」,這「二文」便是《三月的租界》和《〈出關〉的「關」》。可見,魯迅對於「不絕的來打擊」的「狄克」「這一流人」,是何等的憤慨和輕蔑。

5月19日,魯迅收到某人於18日寄自上海的一封信,再一次提及張春橋。信中說:「為了加強文藝家協會的影響和作用,還是很希望先生參加,而且負起領導的責任。為了使先生知道我們的願望,我又提議由文學青年社負責聯絡青年文藝社和上海青年文藝界救國聯合會,共同簽名寫一個信給先生。當然大家都是贊成的,於是當場推定王夢野和張春橋等負責辦理這件事情。……」

5月25日,魯迅在致一個名叫時玳的文學青年的信中,談及了「文藝家協會」之事:「作家協會已改名文藝家協會,發起人有種種。……冷箭是上海『作家』的特產,我有一大把拔在這裡,現在生病,俟愈後,重把它發表出來,給大家看看。即如最近,『作家協會』發起人之一在他所編的刊物上說我是『理想的奴才』,而別一起人卻在勸我入會:他們以為我不知道那一枝冷箭是誰射的。你可以和大家接觸接觸,就會明白的更多。……」

5月23日,魯迅在另一封信中則說:「上海的所謂『文學家』,真是不成樣子,只會玩小花樣,不知其他。我真想做一篇文章,至少五六萬字,把歷來所受的悶氣,都說出來,這其實也是留給將來的一點遺產。」