黃敬和江青來到了北平。

黃敬在北京大學旁聽數學,又去中國大學旁聽《資本論》,講課者乃是中共一大代表李達教授。李達自1923年脫離中共,但仍致力於馬克思主義理論的研究和教學。他在1949年12月經中共中央批准,重新加入中共。

江青和黃敬一起,也去旁聽李達的講課。

據江青對維特克說,當時她每月只有七塊大洋的收入,除了付房租之外,剩下的錢只夠吃鹹菜、饅頭。只是她沒有說及她做的是什麼工作。

江青對維特克還這麼自述:

我到了北京。我在北大旁聽不要錢。那時一個月花七元錢。

北京圖書館是全國最著名的,我從朋友那裡搞了借書證,帶燒餅進去,一整天不出來。有幾個月學會了腳踏車,盡闖禍。

有一天,我和趙丹、崔嵬一起騎車,趙丹在前,崔嵬在後,來了個流氓把我逼下車來,崔嵬、趙丹把他揍了一頓。

幾個月後—1934年5、6月間,徐明清聽說「李先生」又從北平回上海了[14]。她知道,李先生便是江青,因為江青當時用「李鶴」為名,大家都喊她李先生。

江青為什麼又回上海呢?原來,她跟黃敬到了北平之後,依然受到俞家父母的反對,在經濟上不予幫助。黃敬只能從姐姐俞珊那裡要到一點錢。江青在北平生活不下去,於是,獨自再去上海。

江青到了晨更工學團,才知道徐明清已不在那裡了。借助於基督教上海女青年會勞工部的介紹,江青被安排到該會在小沙渡路辦的女工夜校裡當教員。小沙渡路,即今日西康路,在上海西北角,離靜安寺不太遠。江青在那裡教女工們唱歌、演戲、識字。

江青也去浦東,在徐明清那裡的女工夜校當教員。這時,她化名張淑貞。

江青曾經這樣說及當時自己的經歷,她是由基督教女青年會安排到浦東的。江青分配到了一間位於廠區的宿舍,她自己在後面還有一間房子。前面的房子用作教室,女工們住在附近的另一間房子裡。剛開始時,由於是新手,工作效率不高,她感到很掃興。比如,在參加演出和政治活動的同時,她要花去相當長的時間備課,還要批改學生作業,結果總是筋疲力盡,沒有時間睡。在她的記憶中,那段日子最主要的感覺就是非常疲憊。

江青說,與那些女工相比,這又是微不足道的。她的學生大都來自中國人經營的日本紡織廠,其他的在英國煙廠,尤其是英美煙葉公司。這些人早晨6點開始工作,為了準時到廠,她們4點就得起床,摸黑往廠裡走。英美煙葉公司的工作條件如同地獄一樣,女工的最高工資是每月17—18元。童工也很多,但掙得的錢卻很少。夏天,天氣很熱時窗戶仍是關的,車間悶得像蒸籠。而冬天,窗戶又是打開的。為什麼?因為僱主認為太舒服了工人就會變懶,所以用夏天的悶熱和冬天的寒冷來控制工人。車間裡髒得讓人一看就噁心。

1960年5月,大抵江青還不是「旗手」,還不是「無產階級司令部領導同志」的緣故,由上海人民出版社出版的《戰鬥的五十年》一書,寫及江青當年在上海的情況。這本書是上海捲煙一廠(原英美煙草公司)廠史,其中《永遠割不斷的聯繫》一節中,有這麼一段老年女工的回憶:

1934年,我18歲的時候,浦東女青年會辦了一個平民夜校。那時候沒有人教我們排戲和唱歌,徐老師(指徐明清—引者注)就請了一些內行的同志來教我們。教唱歌的藍蘋同志(此處可能回憶者的記憶有出入。據徐明清回憶,當時江青用「張淑貞」化名,稱「張老師」,而「藍蘋」則是江青進入電影界之後才取的藝名—引者注),每星期來二次,總是準時來到。她拉得一手好二胡,在教我們之前,先要自拉自唱兩遍,她那婉轉的歌聲和悠揚的琴聲,真使我們聽了發呆。

過了一些天,熱心為我們工人服務的藍蘋老師忽然不來了。大家正感到奇怪,徐老師面帶愁容,悄悄地告訴我們說:「藍蘋老師被捕了,現在正關在監牢裡受反動派的折磨。」我們聽了這個消息,感到無比的氣憤。

關於她的被捕,江青曾這麼自述:

唉,我在上海干革命真不容易,驚心動魄!

有一次,我在兆豐公園附近,那裡是別墅區了,靠近郊外。忽然聽到後面有罵聲,一個警察突然往前跑,這時我被兩個工商打扮的人架起來,離開這條路,到一個警察分局。天黑了,一大批人押我在野外走路。我當時穿朋友送的絲絨旗袍,罩藍布褂子,秘密表格在衣角上。架起時意識到被捕了,我大聲喊救命,一個人也沒有。他們趕快把我弄到野地裡,一個人叫我快走,另一個人出來說好話。一個裝紅臉,一個裝白臉。前面是水田,我裝倒下了,把口袋裡的東西吃到肚裡。這就什麼證據也沒有了。到警察局,聽他們打電話,說抓到嫌疑犯。我想是被牽連的……

我被捕後,裝著什麼都不懂。後來知道有個女的叛變了。她的丈夫先叛變的,有名的黑大漢,他認識我,知道我是地下黨員。他當叛徒後騙他的妻子,出賣了黨的文件,有一天特務提審我,我又裝著大哭大鬧。忽然一個巴掌打了過來,我回頭一看,正是那個黑大漢……

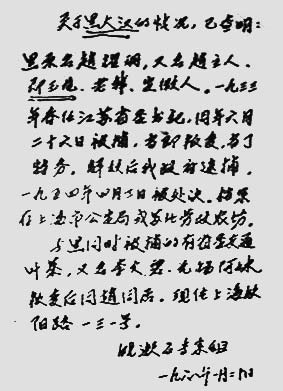

■ 從江青住地查出的饒漱石專案組提供的關於黑大漢的資料

在維特克的《江青同志》一書中,則是這麼記述的:

搬到新的住所後,她有一天在去寄信的路上碰到了一位青島來的老朋友,江青清楚地記得他穿一套白制服。談話中,那人說他在國際住宅區的上海郵局工作,但是他顯然屬於左翼的某個組織,在郵局工作只是一個幌子。他多次強調,很高興見到她,她會對他的工作感興趣並幫助他嗎?她願意替他給她任教的學校裡的人送信嗎?她對他的這些提問感到迷惑和害怕,她說她「還沒有與黨組織取得聯繫」。

她向教育家聯盟的黨組織匯報了這次意外的相遇,組織對她如何再去見面給出了建議。幾天後,她去兆豐公園散步,這是一個由外國人建的公園,但是她可以進去,因為她買了一張季票。在那裡,她又一次碰到了她的朋友,根據教育家聯盟黨組織的指示,她交給他一封信,儘管她不知道信的內容。他們交談了幾句,她告訴他不應該再見面,他似乎理解她的處境,但又很明顯地不想與她失去聯繫。

幾天後,他給她送了一份左翼的出版物《世界知識》,仍然表達了對她的好感,並邀請她一塊吃飯,她有些害怕,說是沒有時間,謝絕了他的邀請。

為了縮短路程,她從另一個方向離開了公園。那條道在一片住宅區旁,她在那又碰到了一個原來在青島當秘書的女朋友。那女孩邀她到她的屋裡談話。江青不敢耽誤時間,拒絕了,繼續往回走,那條道上沒有公共汽車。

在離開那女孩後,一陣男人的叫聲從她背後傳來,她看到有兩個人在追一個人,向她這個方向跑來,另一個人在罵:「你們這些蠢豬!」過了一會兒,她感到兩個人緊緊跟在她後面,她轉過臉去,看到其中一人是工人模樣,另一個像商人──都是特務偽裝的。沒等她說出話來,那兩人就抓住了她。

平生第一次遭到「綁架」,她很氣憤地告訴那兩個人,在外國人住地進行這種綁架是非法的,但是這種爭辯是沒用的,她被魯莽地帶到了警察局。主管人不在,那兩個人不能像以往那樣搜身,他們沒有讓她脫衣服,只搜到了那份《世界知識》,這刊物本身是沒有爭議的。

儘管沒有足夠的理由把她扣在警察局,那兩個人還是決定把她送出市區。江青害怕被送到陌生的地方,便告訴那兩人她在夜裡找不到出城的路,而且她的穿著也不合適做這種旅行。那兩人沒有被她的話打動,為了讓她盡快離開,他們給了她一件亞麻布長袍,若是平常,她是絕不會穿這種衣服的。但現在,她將它套在了自己的身上,又在上面加了自己的外國風格的禮服,還有一件毛織馬甲。就這樣,她穿著奇怪地離開警察局,走進黑夜中。

像她生活中其他恐怖的事情一樣,江青描述這次夜行時用了許多誇張和奇怪的詞語,她走得很快,能跑則跑,路上有次差點又被攔劫,她都逃了過去。很快,她到了城市邊緣,鄉村就在前面,她累得氣喘吁吁,繼續往前走。突然,有一雙手從身後抓住了她,她盡力去掙脫,但是失敗了,她大聲地叫「有人遭綁架了!」但是沒有用,在城外是沒有人會聽到,來救她的。她以為抓她的人是警察,但是,當她仔細看時,發現他們是身著便衣的密探。逃跑是不可能的,為了給自己壯膽,她顯出很生氣的樣子,她指責那些人像是畜牲。她的話起了作用,其中一人放鬆了她,顯出一點騎士風度。

她被押到了一個地區警察局,鎖進了單人牢房裡。她聽到他們在打電話匯報說他們抓住了一個嫌疑犯。

在審問的時候,她對每一件事都裝得很無辜的樣子。他們看到了她在公園裡出現和她與一個年輕人的約會──顯然,是那人告密(她已經多次被盯梢了)。她說,去兆豐公園散步是她的習慣,因為她喜歡在那兒看小孩子玩。她編的故事讓那些人相信了,但仍受嫌疑,從地區警察局轉到了市裡。她很氣憤:「你們應該把時間花在抓真正的共產黨員上面!」

牢裡的大多是政治犯,其中有一個有經驗的共產主義分子給了她許多有益的建議。打量了一下江青的外表,她告訴江青不該留短髮,那樣會讓人覺得她很激進,她自己就留著長辮子。但別的獄人唱革命歌曲時,她唱京劇!(江青說,那段日子,她確實很懦弱。)不管她盡力裝得多麼遲鈍,警察還是沒有停止對她的調查。她後來知道,警察之所以不肯放過她,是因為牢裡的另一個「女叛徒」告了密,說她並不像看上去那麼遲鈍。

不論是江青的回憶,還是維特克的記述,畢竟離歷史真相相差甚遠。江青「用了許多誇張和奇怪的詞語」。

瞭解這一歷史真相的是徐明清。

據徐明清告訴筆者[15],江青是和阿樂接頭時被捕的。

「天下真小」。一天,江青走在大上海的馬路上,忽地見到一張熟悉的面孔,使她驚呆了!那人也認出她來,喜出望外。這位小伙子會在偌大的上海跟她面對面遇上,真是巧合!

此人名喚樂若,平常大家叫他「阿樂」。他是青島的中共地下黨員,當年跟江青在一起活動。在黃敬突然遭捕時,是阿樂送她上船,逃往上海。

他鄉遇故知。影單形孤的江青流落上海,見到阿樂使她非常興奮。她即和阿樂找一僻靜處細談。原來,阿樂當時是共青團中央交通,在上海工作,公開的身份是郵局出納員。

阿樂擅長拉胡琴。於是,江青邀他伴奏。她唱戲,阿樂拉琴,彼此間有了來往。

1934年10月底,阿樂約江青在兆豐公園見面。這時,連阿樂自己也不知道,他已被國民黨特工總部特務跟蹤。那是因為中共中央上海局交通胡耀華在1934年6月中旬被捕,此人是負責團中央交通任務的,被捕後叛變;6月下旬,中共中央上海局書記李竹聲(即余其全)被捕叛變,竟然佈置特務跟蹤中共地下黨負責人,致使大批中共地下黨員遭捕。10月下旬,共青團中央宣傳部部長番茄(即陳子林,後來改名黃藥眠)被捕。他沒有叛變,但是,國民黨特工總部已從其他方面獲知共青團中央兩位交通—王哲然和樂若。王哲然得到團中央一位宣傳幹事的通知,急速離開了他所住的上海新閘路培德裡142號,躲進一家旅館。但是,10月26日,他在去上海《申報》圖書館接頭時,突然遭捕。

特務們在跟蹤王哲然的同時,也在跟蹤樂若。當樂若來到兆豐公園,特務已在暗中監視。

兆豐公園即今日上海的中山公園,離北新涇不太遠。那時,公園有兩個門,其中一個門一出去,便通往英租界。

阿樂在兆豐公園跟江青見面時,發覺有人跟蹤,知道事情不妙,當即與江青分頭而走。阿樂熟悉那裡的環境,飛快地從那個通往英租界的大門出去,逃入租界,甩掉了特務。這樣,他沒有被捕。

江青見阿樂朝那個大門走,她便向這個大門逃,結果被特務截住。她,被捕了,關押在國民黨的上海市公安局看守所。特務們原本要抓的是樂若,卻把江青逮住。當時,特務們並不知道江青的政治情況。

在看守所裡,江青遇上一個女的,也是小沙渡路女工夜校的,共青團員。此人在江青被捕後十來天獲釋。江青托她帶口信給基督教上海女青年勞工部總幹事鍾紹琴。鍾紹琴很快把消息告訴徐明清:「李先生被捕了!」

關於江青在獄中的情況,斯季英於1976年10月20日寫下這樣的材料:

1934年10月間,樊伯滋(劇聯成員)對我和鄭毓秀說,李雲古到上海失蹤了,一定是被捕了。過了大約二十天,即1934年11月初,我和鄭毓秀也被捕了,關押在偽上海市公安局拘留所。1935年1月,我在獄中聽鄭毓秀對我說:李雲古和她一起關在小監房(又稱優待室)裡,特務股的頭頭看李雲古長得漂亮,夜裡常常叫李去特務股陪那幾個頭頭喝酒。……我因知道鄭毓秀是叛徒,對她非常氣憤,沒有理她。

另一個當事人覃曉晴,則於1976年12月18日寫下這樣的材料:

1934年春,我在上海經我原來的丈夫高某的介紹認識了李鶴。當時我和李鶴都是上海「無名劇社」(後改名為「無名劇人協會」)的成員。我叫她阿姐,她叫我小淨。這年秋後的一天,高某匆匆跑回家來對我說:「李鶴被捕了。」我們隨即搬了家。

1934年冬,我和高某在福履裡路(今上海建國西路—引者注)住所被捕,約兩星期後,由法巡捕房「引渡」到偽上海市公安局看守。特務不斷提我上樓去審訊。這時,我心裡很悲傷,整天哭哭啼啼。有一天,一個叫「黑大個」的特務問我:「你傷什麼心?你不叫小淨嗎?有人惦念你呢。你阿姐是李鶴吧,她和我們談起你。」還說:「你看有的人有什麼好結果,坐了老虎凳,還是搞到龍華監獄裡去了,李鶴就不像他們。她在這裡住了幾天,就恢復自由了。她很樂觀,很活潑,京劇唱的怪好聽,還給我們唱過幾段,臨走還給我們一張劇照。」說完,這個特務給我看了一張二三寸的照片,照片是戲裝打扮的李鶴,好像是扮《打漁殺家》的蕭桂英。

據查,江青關押在當時上海市公安局看守所,由國民黨中央調查科上海區訓練股審訊組趙耀珊(綽號「黑大漢」)在公安局特務股樓上審問。國民黨中央調查科上海區訓練股編審組長朱大啟也參加了審訊。

朱大啟在解放後被捕。1958年5月19日,朱大啟在獄中寫下的供詞中,有這麼幾句:

還有個女的李雲古,左翼文化方面的,被捕後我同他(她)談過話。

朱大啟寫這一供詞時,並不知道「李雲古」是江青。

朱大啟在1968年2月20日,在供詞中又一次涉及「李雲古」:

李雲古被捕案件:李雲古,山東人,女性,1935年初(註:應為1934年10月)被捕,經過不詳,當時經匪上海區訓練審訊組長趙耀珊談話,據趙談李參加左翼文化組織。

這時候,朱大啟仍不知道「李雲古」正是當時(1968年)在中國「大紅大紫」的江青。倘若他知道「李雲古」即江青的話,他斷然不敢這麼寫的。

朱大啟這兩次寫下的供詞,也正因為他不知道「李雲古」是誰,所以他的供詞比較接近於真實。他的供詞表明,他確曾參與處理江青被捕一案,但是他並沒有對「李雲古」在獄中的表現說過什麼。

在江青倒台之後,專案人員提審了已經在1975年獲釋的朱大啟。專案組告訴他「李雲古」即江青。面對專案組,朱大啟在1977年1月18日寫下一份材料,全文如下:

李雲古,女,山東人,左翼文化組織成員。1934年下半年被國民黨特工總部上海區逮捕,關押在偽上海市公安局看守所,由上海區訓練股審訊組趙耀珊在偽公安局特務股樓上審問,我參加過勸降談話。有一次趙耀珊迫使李雲古自首,打李一個耳光,我以偽善面孔勸李自首,說:「你的問題很簡單嘛,只要轉變就好了。」當時,李表現很可憐的樣子。以後李雲古就自首了,由訓練股長閻松年和趙耀珊經辦了自首手續,李的自首登記表和保證書我審查過,其中寫了反對共產主義、擁護三民主義等內容。自首登記表和保證書由我報送了南京特工總部。1934年間,自首的女性如張蕙芬等人的自首手續,都是經我報送南京特工總部的。

朱大啟所寫的這份材料,後來收入《王洪文、張春橋、江青、姚文元反黨集團罪證(材料之二)》,成為定江青為「叛徒」的重要依據。

不過,當時定江青為「叛徒」的證據並不充分。正因為這樣,在1980年特別法庭審判江青時,沒有審判江青的「叛徒」問題:

1980年9月10日上午,王文正[16]和參加「兩案」預審的人員在秦城監獄聽取了對於法庭上是否審判江青「叛徒」一事的傳達。負責傳達的是王洪文預審組組長、黑龍江省副省長兼公安廳廳長衛之民。傳達的是9月8日彭真在中央政治局常委會上匯報的內容:江青的叛徒問題,在審訊中未被追問,「兩案」審判的是刑事犯罪,四五十年前的叛徒問題縱然核實,也不能判刑,只是黨籍問題,現黨籍已開除。江青的歷史材料已被她銷毀了,現在能夠證明她是叛徒的材料和罪證都不足。如果在法庭上提出,江青必然反咬一口,反會沖淡林彪、江青在「文化大革命」中的罪行。這一點要向中央報告一下。

根據這一情況,公安部和特別檢察廳對江青都沒有起訴有關叛徒問題,特別法庭在法庭上也未對此進行審判。[17]

不過,江青對於她在上海曾經被捕一事,諱莫如深。陳丕顯在回憶錄中,曾經寫及與江青的一次不經意的談話,說起江青在上海曾經被捕一事,江青急忙掩飾:

1952年3月,我從蘇南區黨委書記任上調任上海市委代理第一書記。由於上海瞭解江青底細的人很多,所以有關她的浪漫生活傳聞又聽說不少。因此,我對她這個人是敬而遠之,心有想法,但表面還是客客氣氣。「不看僧面看佛面」,畢竟她身份特殊。好在江青一到上海就找柯慶施、張春橋。柯慶施突然病故後,江青才和我來往較多。1965年的一天,江青請我和謝志成(即陳丕顯夫人—引者注)以及張春橋到西郊賓館她的住處吃飯,大概是答謝我們對她搞革命現代戲的支持。

席間,我們隨便聊了起來。江青問我:「阿丕同志,你是什麼文化程度?」我13歲參加革命,在此之前只是斷斷續續讀過七年書,便回答她:「我只上過小學。」

「我也是小學文化程度。」江青轉臉又問張春橋,「春橋,你呢?」

「我是中學畢業。」

「小謝呢?」

「我讀的是中專,也算中學吧。」

「我和丕顯都是小學程度。」接著江青又若有所思地說,「有時書讀多了並不見得就有用。」江青顯出一副怡然自得的樣子,言語之中流露出對知識分子的鄙視和對自己文化低的自慰。

也是酒後話多,席間我們談起參加革命的往事,我說謝志成參加革命受華家影響很大。

「什麼華家?」江青似是不經意地問。

謝志成回答說,我在老家無錫讀書時,學校有一個很要好的同班同學叫華輝(又名華英),她的一家人思想進步,很早就參加和支持革命。二哥華斌、姐姐華萼都很早就入黨了,他們經常向華輝和我灌輸革命道理,啟發我們參加革命。1934年,華輝到上海參加「反帝大同盟」,回到無錫後送給我一條襯裙,說是一個和她有組織關係的同志送給她的,而這裙子又是上海的藍蘋送給那個同志的。華輝送我襯裙的意思是以此為「念物」,希望她早日加入革命組織。

哪知江青一聽此事,臉色大變,趕忙說:「沒有這個事!沒有這個事!你曉得我當時叫什麼名字嗎?」

「藍蘋呀。我還聽說你演出的《大雷雨》呢。」心直口快的志成說。

「你那個同學叫什麼?」

「她對外叫華英,是華家小妹,後來在福建犧牲了。她的姐姐華萼當時就和你一起坐牢呀。我還聽說有一個叫陶方谷又名陶永的人,當時也是和你一起坐牢的……」志成在新四軍時當過軍部速記員,為葉挺、項英、曾山等領導做速記,記憶力特別好,對這些親身經歷的事記憶猶新,聊天時隨便說了出來。哪想到這恰恰觸到了江青的心病和隱痛!

「沒有這個事!根本沒有這個事!我沒有被捕過,我從來沒有送給別人襯裙……」江青厲聲說道,聲調都變了。

場面頓時變得異常尷尬,張春橋頭都不抬,只顧吃飯,一聲不吭。

但是,後來江青又承認她在上海時曾被敵人逮捕過,說是沒有暴露身份,更沒有「自首」、「動搖」之類的事。江青說:「我是裝哭以後被放出來的。」

其實,當時誰也沒想到要揭江青的老底,只是不經意地說說往事。倒是江青自己做賊心虛。

後來得知,江青對於她1934年在上海被國民黨特務機關逮捕一事諱莫如深,成為一塊心病。1964年上海市公安局長黃赤波曾向我匯報過,江青曾問過他:她1935(應為1934)年在上海接頭時被巡捕房「扣留」過,公安局有沒有她被扣留的指紋檔案(指她具結自首的手續)。這實際是要黃查找後送給她。就在那次談話之後,江青在杭州休息時也和當時浙江省公安廳長王芳說過,她在上海時沒有被捕過。與此同時,她又要上海市警衛處處長王濟普到市局檔案處查她被捕的檔案材料。此後不久,江青又找王芳解釋說,她要王濟普查敵偽檔案是查浙江的一個壞人,所以才要這份檔案。江青所做這一切都是企圖銷毀罪證。然而,1968年2月,在一次中央文革小組碰頭會上,她卻反咬一口,捏造說上海公檢法的同志搞了她的「黑材料」,並通過空軍的吳法憲將上海市委分管政法工作的書記梁國斌、公安局長黃赤波(此處似誤,黃赤波的公安局長任期為1957年3月—1967年1月—引者注)、警衛處長王濟普等20多人分批押送北京,投入監獄;被牽連的還有浙江省公安廳的王芳、呂劍光等人。華家也因瞭解江青這段不光彩的歷史,在「文革」中備受迫害。大哥華渭臣、二哥華斌、姐姐華萼、三哥華祝以及他們的家屬先後被批、被斗、被關,受盡凌辱和折磨。華萼被迫害致死。[18]

據徐明清回憶,得知江青被捕之後,教聯曾設法保釋。教聯常委孫達生[19]讓交際家黃警頑委託律師李伯龍出面,到看守所瞭解情況,據告江青確實關在裡面。於是,著手以基督教女青年會的名義,去保釋江青。

過了些日子,徐明清收到一封信。一看,竟是黃敬從上海寄出的。原來,他在北平也站不住腳,又來到上海。這一回,他住在他的大媽媽那裡。黃敬在信中留下了大媽媽家的地址,希望跟徐明清見一面。

經過組織上研究同意,徐明清去了。她記得,黃敬的大媽媽家在一條弄堂裡,房子不算很豪華,但是還可以。

江青在獄中一個多月,由基督教上海女青年會保釋。據曾任許滌新秘書的向楓回憶,出面保釋的是上海公共租界華人教育處處長陳鶴琴和公共租界公董局何德奎。

出獄之後的江青無處落腳。百般無奈,只得求助於黃敬的大媽媽。這樣,她和黃敬暫時在大媽媽家借住。

徐明清去看她,她正在發低燒,有點神經質,臉色很難看。因是保釋,她還得定期向國民黨的上海市公安局匯報自己的情況。

就在這時,徐明清收到家中的電報,說是母親病重。徐明清向組織上告假,回鄉探望母病。組織上說:「你把李鶴也帶去吧,讓她避一避風頭。」

徐明清不知道江青是否願意去山窩窩裡。誰知,徐明清一說,江青馬上表示願意去。當時的江青,在大媽媽家日子難熬,正巴不得有一脫身之處。

黃敬也爽快地答應了,覺得這是解決目前窘境的好辦法。

於是,徐明清買了兩張船票,帶江青離開上海。黃敬到十六鋪碼頭送她倆上船……