近些年,地球上一些看起來穩定安全、一成不變的地方,接二連三動盪起來。驚濤怒浪、山河變色的一章,發生在2010年年末開始的「阿拉伯之春」,並由突尼斯迅速波及埃及、巴林、也門、利比亞、敘利亞等。然而,稍微把視線放寬些就會看到,突如其來的變革不僅限於阿拉伯國家,2009年伊朗「綠色革命」,2011年俄羅斯人抗議普京,2013年土耳其100多座城市鬧翻天、巴西數十萬人上街、烏克蘭總統出逃,2014年委內瑞拉、匈牙利……世上年年有示威,但如此密集、此起彼伏的抗爭之間,是否有共通之處?

一

「阿拉伯之春」聲勢最大,變化最劇烈,很容易被單獨歸類,被認為要麼是中東在地緣和宗教上百年恩仇的延續,要麼就是石油鬧的。

誠然,中東任何風吹草動,都會撕開舊衝突的瘡疤,但這一次,一種新的因素不但貫穿「阿拉伯之春」前後,更把這世界的不安分連成一片。

2011年,埃及企業主艾哈邁德舉著受傷的手臂告訴我:「這不是為了麵包的鬥爭,而是關於自由。」他把那場革命定義為「中產階級抗爭」。在巴林,我看見人們開著奔馳、舉著iPhone出來遊行;土耳其抗議爆發前10年,人均國民收入(GNI per capita,世界銀行資料,以購買力平價計算)翻了接近3倍,國內生產總值(GDP)在全世界第15至17位之間,超過西方一些發達國家。

這些年我走過的抗議現場,幾乎都能見到,不是吃不飽肚子的人揭竿而起,反而是經濟條件尚可的人,站出來要求更多權利。國內生產總值反映宏觀經濟,而人均收入、貨幣購買力、失業率等綜合考量,大致可以衡量一地人民的生活水平。以「阿拉伯之春」發生前10年計,埃及人均收入翻了一倍。突尼斯經濟增長有起伏,但以購買力計,10年間人均收入增長40%,漲速最快的時期,恰恰發生在推翻本·阿里統治前3年。僅僅從資料來理解,兩國人民本該是「奔向好日子」才對。

變革發生前,突尼斯與埃及的失業率雖然常年較高(10%以上),但沒有突然升高,埃及的失業率自2001年以來甚至一路下降,只在2008年全球經濟危機影響下略微增高。也許有理由懷疑官方資料是否準確,但可以肯定的是,兩個最早發生政權更迭的阿拉伯國家,革命前沒有出現特別嚴重的蕭條。經濟原因或有助推,但不能單獨構成抗爭的導火線。

貧困人口亦非抗議主體。2011年,當開羅城裡的抗議如火如荼,我在郊外的「死人城」——貧困人群聚居的墓園——看到人們猶豫旁觀,置身事外,大規模遊行爆發當天,「死人城」裡的一家人正籌辦女兒婚嫁,對未來所求,不過是能不能搬進城裡住。

日子好過一點的人要求獲得更多的政治權利,在人類歷史上並不新鮮,18世紀法國大革命、1848年席捲歐洲的革命,乃至中國現代革命一開始也是由知識分子領頭,農民、工人後來才成為主體。然而,這一次全球中產興起,潮流浩蕩今非昔比,一個深刻的變化正在醞釀:接下來的十多年裡,人類歷史上中產人數將第一次超過貧困人口總和。

總部設在巴黎的歐盟安全研究所發表「2030年全球趨勢」,預言全球中產階層人數將從2012年的20億,增加到2020年的32億,到2030年,更會增加到49億。整個地球村正在脫貧奔小康。

二

討論這股趨勢帶來的變化之前,我們先要解決一個問題:誰是「中產階級」?字面意思是社會中間段收入的人。但各國衡量標準不同,目前為止,並不存在「中產」定義的普世標準。經濟學家們用來衡量「中產」的指標超過20個,但沒有一個放之四海而皆准。

其中,最寬泛的定義是「非窮人」。世界銀行劃定的貧困線,是每天可支配收入兩美元。如果在這個標準線之上就算「中產」,那麼發展中國家已經出現30億中產,但他們有的還沒有用上電和潔淨水。這個指標設定顯然太低了。如果以接近或超過發達國家中等收入、每天可支配收入85美元計,那麼全世界只有12%的人算「中產」,這個標準又定得太高。

兩位曾在世界銀行工作的學者布蘭科·米拉諾維奇和什洛莫·伊札奇,設定的中產收入標準獲得過廣泛引用:把巴西(發展中國家代表)和意大利(發達國家代表)2000年的平均收入,定為全球中產收入的下限和上限:年收入4000—17000美元。除去貨幣購買力因素,他們定義「中產」的每日可支配收入大概在10—50美元之間。

卡內基國際和平基金會的兩名研究員烏裡·達迪什和希莫什·阿里認為,無論怎麼算,以收入來定義中產階級都會碰到現實障礙,如匯率波動、申報不準確等。他們提出了一個更加便捷直觀的算法:擁有一輛汽車的家庭,就算中產。車雖有普通豪華之分,比如在印度,一部二手汽車價格也許只要500美元,但即便如此,負擔得起一輛汽車的人,多數情況下,算得上當地中產。

歐盟安全研究所報告採用的中產定義,是除去購買力因素外,每天可支配收入10—100美元的人,比米拉諾維奇、伊札奇的算法上限更寬。而聯合國經濟及社會理事會在研究「阿拉伯中產階級」的報告中,使用「三分之一原則」:滿足基本食物、住所開支之後,剩餘三分之一收入可自由支配。

計算方法五花八門,但各種統計都認同這樣的趨勢:全球中產階級增長之快,大大超出預料。而近年來新增中產人數,幾乎全部來自發展中國家。

以汽車數量估算中產規模的方法,存在諸多缺陷。比如,不適用於中國香港、新加坡這樣公共交通發達、私人汽車稅率極高的地方——當地中產未必買車。如果一個家庭擁有不止一輛車,以汽車數目代替中產人數,也會不準確。但是,過去10年間,全世界汽車擁有量增長最快的10個國家,其中9個是發展中國家,這與其他計算方法推導的中產興起趨勢驚人吻合。

三

依我所見,各地廣場上的抗爭者,未必各個都擁有汽車,也不清楚他們口袋裡有沒有三分之一的閒錢。但相同的一點是,他們對信息的掌握、爭取自身權利的意識,超過了當地統治者的預期。

掌握信息終究有賴一定程度的經濟收入。你需要錢來買報紙、買收音機電視機或者手機計算機,需要積攢旅費出去見世面……全球範圍內,獲取信息的經濟門檻正不斷降低,這形成了我對「變革型中產」的理解:解決了溫飽而對生活產生更多要求的人。他們有一定的經濟能力,使用智能手機、互聯網,收看衛星電視,甚至四處旅行。說到底,全球中產階級興起,改變的並非只是錢包,還有頭腦。

這一輪變革,是中產浪潮與信息革命的交匯。歷史上,新技術的產生,往往首先為統治者所用,比如鐵的發現,被用來打造盔甲、製造兵器,壯大王的軍隊。20世紀前20年裡,收音機、電視機、擴音器,幾乎都為掌權者服務,當時任何一場變革,都以奪取當地電台電視台開場。但20世紀末期開始向公眾開放的互聯網,本質恰恰是反權威、反壟斷,人人相聯,卻無人掌控。儘管統治者仍然能夠實施控制並加以利用,但互聯網生來是博弈的工具,而非獨佔的資源。

另一股變革衝擊力,來自人群更大規模、更快速度的移動。以穩定著稱的新加坡,引進外來勞工比例持續上升;2013年年末,印度勞工挑起建國40年來的首宗騷亂。以這些勞工的收入,在新加坡算不上「中產」,在故鄉卻是受人艷羨。他們每天與新加坡本地人謀面,自然產生對照:為什麼我們不能像他們一樣享受平等?無論網上會面,還是不同背景的人群相遇,人類歷史上從未像今天這樣,能夠隨時隨地把各自的生活境遇、經歷的管治手段,攤在同一個平面上對比。

全球中產階級興起,按理說是好事。各國國內消費需求增加,促進經濟發展。全球富豪榜上,目前財富增長最快的不是壟斷性資源的掌握者,也不是奢侈商品供應商,而是「為中產階級服務」的商家,如西班牙平價時尚品牌Zara的老闆阿曼西奧·奧特加、宜家創始人英格瓦·坎普拉等。中產消費者的壯大是他們致富的源泉。美國學者法裡德·扎卡瑞亞在《自由的未來》一書中說:「經濟權力,幾百年來集中在少數商人、銀行家、大亨手中,如今卻向下分配。大部分公司,乃至整個國家,都在竭力討好中產階層,而非金字塔頂端的少數富人。」

通常我們認為,中產階級傾向安逸的生活,政治主張溫和。「全世界中產階級聯合起來」時,世界應該更加和諧、富饒才對。可是,當2030年的歷史轉折點越來越接近時,為什麼我們首先看到的竟是一場接一場的動盪和危險?

究其原因,是一些政治制度的設計原本建立在「少數精英+少數中產+大多數窮人」的國情之上。中產階級的數量急劇增長,注定要求在政治上具備更多代表性,要求政府的管治更合理和有效,由此形成了對舊制度的衝擊。比如在巴西和土耳其,民主選舉已經實行多年, 但執政黨始終是以貧困人口為票倉的「窮人黨」——政策往往討好低收入者,民粹主義宣傳在選舉中也比較管用,真正的獲益者卻是上層權貴資本和裙帶關係。但當這些國家的中產階級膨脹起來後,他們的訴求卻沒能及時得到滿足,甚至遭到刻意忽視,於是不得不向「窮人黨」討個說法。埃及第二波反穆斯林兄弟會[1]執政的抗爭,就是類似情況。利比亞、委內瑞拉的石油財富分配不公,少數上層發動多數貧困人口擠壓中間人群的模式,也在此列。

可以預見,未來全球不穩定因素之一,正是飛速增長的中產階級與落後的管治之間的衝突。

但是這種衝突本身,很難單獨帶來徹底、積極的改變。中產階級革命改變不了什麼。他們通常手無寸鐵,跟傳統勢力缺乏聯繫。在土耳其,幾個月的抗爭只保住幾棵樹,而抗議對像埃爾多安仍然在選舉中獲勝;在伊朗,江山未改顏色,抗爭一朝受到壓制,餘溫幾乎盡散;在埃及,「不為麵包為自由」的抗爭者,眼見變革的結果南轅北轍鏡花水月,代價卻是昂貴的鮮血;在列支敦士登,號召限制君主權力的人,爭取不來大多數選民的支持;委內瑞拉和巴西的「窮人黨」根基穩固,繼續執政……

更不幸的是,中產抗爭一旦牽扯地緣政治,觸動暗傷隱患,注定攪起翻天覆地的變革。烏克蘭的一場反貪腐示威,造成俄羅斯乘虛而入,幾乎二分烏克蘭疆土;埃及三年兩次政變,重新定義東西方力量對比;而在利比亞,內亂招來北約兵臨城下,演變為真正意義上的戰爭。

中產革命本身力道不足,但它可能是雷霆巨變的燎原之火。街頭怒火一旦點燃,沿著歷史、信仰、地緣、利益的裂縫,燒出誰也無法預料的圖景。

廣場上的埃及人,並不知道18天後,做了30年總統的穆巴拉克會倒台,更料不到後來的權力反覆、生靈塗炭。烏克蘭人也不知道亞努科維奇真的會出逃,更無法預見民主抗議會招來強鄰覬覦。

另一重驚訝是,推動變革的是受惠於經濟增長的中產階級,但他們卻對主政者沒有感恩戴德之心。埃爾多安執政時期,土耳其經濟騰飛,國際影響力上升,分享這些好處的人卻站出來叫埃爾多安「別插手我們的生活」!政府與民眾之間「多一點經濟好處、少一點個人自由」的協議,恐怕保質期有限。

諸多不確定中,如果說誰有多一點的主動權,應該說是統治者本身。變革突發由下自上,但由上自下的傳統管治塑造了它的走向。在突尼斯和埃及,統治者在執政後期給予了公民社會一定的空間,因此人們對和平示威並不陌生,初期變革和轉型也才相對平穩,不像利比亞,沒有一絲公共空間允許表達,一上來就是內戰。

經濟不是催生變革的決定性因素,但是統治者手中如果有經濟這張牌,就可以拖延變革的發生。土耳其、巴林鬧得再凶也無法翻天,列支敦士登的富裕令大多數人安於現狀。經不起「阿拉伯之春」吹拂的,往往是推行經濟改革的共和體制,而躺在石油上的君主制國家,最多是吹皺春水,卻興不起浪潮。中國向委內瑞拉提供的數百億美元貸款,客觀上令查維斯和他的繼承者兩手不空。

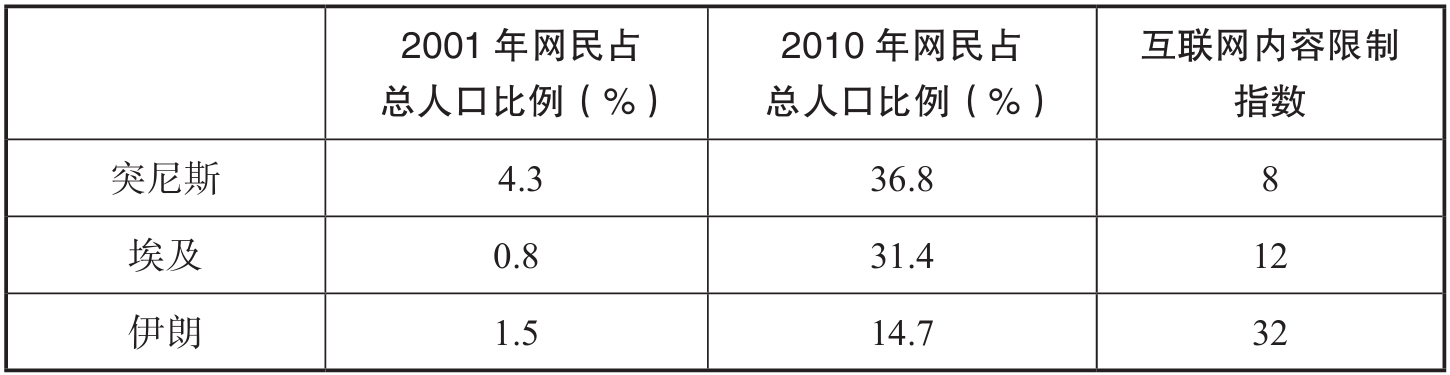

除了施以恩惠,統治者壓制變革的辦法還有「恐懼」。伊朗2009年發生「綠色革命」之後,再沒受到周邊抗爭鼓動。鐵腕鎮壓的記憶、日常生活中無處不在的監控,固然加深了人們的反感,卻也真的消磨了他們的勇氣。一個伊朗抗議者告訴我,他停止示威的原因,竟是最高精神領袖發出了「回家」的號召:「在這裡長大,你就明白,他們真的有能力叫你停……」統治者的技術管制,也能夠阻擋信息傳播的威力。過去我們認為反映社會貧富差距的「基尼指數」,能夠衡量社會突變的可能,但是2010年以前,突尼斯和埃及的「基尼指數」反而比伊朗還要低。綜合世界銀行及其他機構的資料(不是每年都有統計),突尼斯「基尼指數」為0.366(2010年),埃及0.308(2008年),伊朗0.445(2006年)。0.4是所謂爆發社會衝突的「警戒線」,但線下的突尼斯和埃及率先亂起來,在線上的伊朗反而相對穩定。

假定不用「基尼指數」衡量,而是對比這3個國家網絡的使用與管制,結果就有趣起來。2001年以後10年間,突尼斯和埃及網民增長速度遠超伊朗,伊朗對互聯網內容的限制指數為「32」,世界第一。儘管伊朗幾乎人人翻牆,但這並不意味著所有的信息都在網上。突尼斯抗議爆發的導火線,除了小販自焚視頻迅速傳播外,還有維基解密揭發的本·阿里家族的荒淫歷史。信息時代的「不平等」,未必是絕對財富值的比較,而是群體感受的不公。

外來勢力在中產變革初期幾乎難覓蹤影。埃爾多安、穆巴拉克、本·阿里都是鐵錚錚的西方盟友。美國前總統小布什曾經制定「自由中東計劃」,要求埃及等國政府給予民眾更多自由,但在這個高高掛起的旗幟下面,口氣輕重、措施緩急卻是分時段、看對象,突如其來的政權更迭,絕不是最有利於西方的選項。卡扎菲怪誕到沒朋友,但要不是國內起了風波,法國前總統薩科齊也不敢輕易重劃「地中海版圖」。「阿拉伯之春」初期,西方反應遲緩,甚至錯判,美國在巴林問題上的雙重標準,更是令自身蒙羞。但正如前文所述,中東亂局很快便陷於陳疾窠臼,令人忘記了中產變革的元氣。事實上,衝冠一怒的中產,最後發現身處國內傳統勢力與國際博弈的夾縫中,初時短暫的狂喜過後,迎接他們的是更長久的失敗與痛楚。中產階級無法單獨創造更好的未來,要不要與傳統勢力聯手,更是一個非常痛苦的道義問題。爭取傳統勢力中的改良派,難保換湯不換藥,一旦取得勝利,中產階級的利益可能會立即被犧牲掉,比如埃及人就在反覆錯選中備受打擊。而另一個難題是,要改善自身際遇,是否一定要首先改造世界?

還是僅僅為自己找個舒適的小環境,所謂「小確幸」即安?

四

這本書中收錄的是我過去幾年的現場採訪,講述的並非變革原理,而是人的故事,是從個體命運與情感中,看到聽到嗅到變革的姿態和味道。新興中產階級的訴求或許相似,但每個人在歷史轉折中的處境各有不同。這裡記錄下的是他們的憤怒與驕傲、淚水和血水,更有拉開時間的距離,看他們如何面對變革的曲折與失意。

這些年,我見到中國讀者對別國變革的品評,常以成敗論。眼見他樓塌了,扔下一兩句冷嘲熱諷背過臉去。然而在現場的不同角落,在對人物的反覆採訪中,我看到變革過程的複雜。同一個人,在不同時期做出不同選擇,同一事件以不同角度切入,滋味迥異。需要說明的是,為了保護受訪者,書中部分人物使用的並非真名。

除了中產人群本身,書中也涉及值得思考的管治模式。迪拜的「中央計劃+自由市場」經濟,需要造出一個神秘難測的君主;而超然穩定的瑞士,卻沒有人坐在權力頂端;同樣號稱「全民直接管理」的利比亞、委內瑞拉模式,則少了法律保障和程序限定;走向共和的尼泊爾,尚未形成中產階級,我看到新階層身影朦朧,但步履興奮;而伊拉克人雖然首先要解決的是安全問題,可是關於民主的討論從未缺席……戰後十多年,新的中產正在形成,卻成分複雜,又常常被教派標籤模糊訴求。

書中也收入了我在英國留學時的見聞。800多年前,英國《大憲章》簽訂。英國貴族要求限制王權,大概是有錢人爭取政治權利的最早例子。雖然《大憲章》初次簽訂之後幾經反覆,但卻被視為近代民主與自由的起始。

受時空所限,我無法到達每一個抗議現場。雖然沒能親歷敘利亞,但書中仍然收入對變革起因的探索,因為它提供了一個統治者的經典難題:改革的門,能不能半開半關?敘利亞總統巴沙爾曾經主導「大馬士革之春」,引入全面改革,卻很快發現失控的危險,只得急急踩下剎車。不幸的是,「對一個糟糕的政府而言,最危險的時刻,是它開始了改革」。

「阿拉伯之春」已成噩夢,始發地突尼斯卻不聲不響走出暴力怪圈。2015年諾貝爾和平獎也授予了突尼斯內部對話機制。在去往利比亞的途中,我幾次經過突尼斯,卻始終沒有機會好好研究它的轉型。突尼斯在本·阿里出走後,也曾經歷混亂與殺戮,但它的成功似乎還因為國情特殊:軍隊不強大、宗教團體較溫和、世俗派不極端、社會氣氛開放。換句話說,傳統勢力不強,傳統包袱不多。而恐怖組織也看出了突尼斯可能成為「另類」的端倪,存心製造襲擊。成功的故事要留待時間檢驗,希望將來有機會另篇詳論。

書中少不了我在各地遇到的中國同胞。變革發生在他們眼前,在他們的不同反應中,一幅中國世界觀越發清晰。各種趨勢報告都認同,這一波全球中產潮,浪花掀起的最高處在中國。歐盟安全研究所報告指出,中國的中產階級比例在2030年之前將躍升至74%,居全球第一。

暢想未來,全球中產的生活方式、穿衣戴帽、讀的書看的電影聽的音樂,很可能越來越接近,甚至我們的胃都變得越來越fusion(美味混搭)。然而,即便沒有新興中產與舊制度的矛盾,全世界中產階級就真的能夠團結起來嗎?文化、信仰、歷史、地理,這些基因裡的記憶會不會在彼此對比之下,反差更加鮮明?

伊拉克人終於有了上街抗議的權利,但我見到的一次示威,竟然是要求政府立即處死獄中的「基地」成員。事實上,國際人權組織批評伊拉克政府不審訊而直接槍斃被捕武裝人員的情況已經夠多了。2015年1月,《經濟學人》雜誌一則極短的報道,措辭別具深意:「斯洛文尼亞終於出現公民社會大規模遊行,遺憾的是,這是一次反同性戀權益遊行……」在自由了800年的英國知識分子看來,斯洛文尼亞人有了公民意識是好事,但沒想到首先宣講的是保守價值觀。全世界中產階級在爭取權利的戰壕裡並肩,但很難講他們能手把手多久。更不用說,生產與消費全球化後,發展中國家中產人數暴增,西方發達國家卻是中產身價貶值、規模縮小。美國總統特朗普的支持中,很大一部分正是全球中產此消彼長潮流對沖中的失落者。新型中產首義中東,四處激起迴響。互聯網與急速全球化(人類祖先走出非洲就開始了全球化,但當下互聯網等多種因素助推,速度大大加快)的腳步沒有停,發達國家未做思考就行動的排外情緒高漲,可看作中產變革的第二篇章:西方中產的失落。

美國作家托馬斯·弗裡德曼曾經站在開羅解放廣場上,感慨埃及變革「如巨象起飛,如果你沒有預見到它的發生,也就別瞎猜它將飛向何處」。全球中產階級興起,作為一種現象,儼然也是一頭騰飛的巨象,無人能夠預言它的方向,甚至可能連它自己都不知道。但是僅僅從眼下來看,那些覺悟起來的中產階級,那些起而抗爭的中產人士,仍然在舊世界沉重的陰影下,匍匐在地,難以飛昇。急速全球化的故事,一切才剛剛開始。

[1]起源於埃及的遜尼派組織,由哈桑·班納創立於1928年,倡導以《古蘭經》與先知穆罕默德的聖行(Sunnah)為穆斯林個人、家庭、小區與國家的唯一參考指南。以其慈善工作與積極的政治參與而在阿拉伯世界有廣大的號召力,然而,也因為它與政府對抗的立場與恐怖攻擊活動,目前已被巴林、埃及、敘利亞、俄羅斯等國列為恐怖組織。